Depuis la professionnalisation de l’armée décidée par le Président Chirac avec la suspension du service national en 1997, le lien traditionnel entre les Français et ses armées s’est distendu. D’aucuns diront qu’il s’est même rompu en dépit d’une popularité de l’institution atteignant des sommets inédits. Il est vrai que l’on peut aimer sur des malentendus…

Quoi qu’il en soit, il demeure incontestable que la disparition du fait militaire de l’univers des familles, la fermeture de moult casernes et la semi-clandestinité à laquelle la menace terroriste confine le soldat depuis l’affaire Merah – contrebalancée certes par l’opération Sentinelle –, troublent la compréhension des réalités auxquelles nos forces sont confrontées sur le terrain. Largement méconnues, voire incomprises, ces réalités ne suscitent d’ailleurs a priori ni rejet ni indifférence de la part de l’opinion. Profitant des récents bouleversements politiques survenus au Mali nous proposons de répondre à des questions simples, mais pourtant rarement traitées, autour de la chose militaire.

La France est-elle en guerre ?

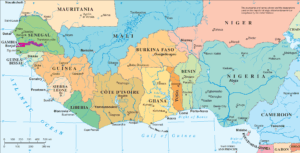

L’opération Barkhane lancée en 2014 résulte de la fusion des opérations Épervier (1986) et Serval (2013) afin de mutualiser l’ensemble des forces françaises opérant dans la Bande Sahélo-Saharienne (BSS) autour d’un effort commun : lutter contre les groupes armés terroristes se réclamant du djihadisme et désireux de déstabiliser des États de la région avec lesquels la France est liée par des accords de défense. 5 100 militaires français sont ainsi déployés dans une région grande comme l’Europe où 48 d’entre eux ont donné leur vie, et plusieurs centaines versé leur sang.

Au grand étonnement de l’ensemble des soldats ayant un jour été déployés au Sahel, les opérations militaires auxquelles ils participent ne sont pourtant pas considérées comme constitutives d’une guerre. Au sens du droit français, cela s’entend. D’ailleurs, contrairement à une idée reçue, la dernière déclaration authentique d’une « guerre » en France remonte à 1939[1]. Pourquoi cette restriction ?

La Constitution de la Ve République dans son article 35 vient préciser que la déclaration de guerre est une compétence réservée du Parlement :

Art. 35, al. 1 : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. »

Art. 35, al. 2 : « Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

Art. 35, al. 3 : « Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort[2]. »

Voilà pour la lettre de la loi. S’agissant de son esprit, les faits démontrent que l’action du Parlement est subordonnée à la pratique présidentialiste du pouvoir telle qu’imaginée par le général de Gaulle où la diplomatie – et partant, la guerre – est du ressort du domaine réservé du chef de l’État. Hormis les périodes de cohabitations entre un Président et une majorité parlementaire qui lui est hostile, le Parlement, étant donné la logique des partis était envisagé par le père de la Ve République comme un parlement « godillot ». De fait, puisque l’Exécutif a le pouvoir d’intervenir militairement sans consulter le Parlement et que les débats a posteriori ne font pas l’objet de vote, les situations dans lesquelles une déclaration de guerre traditionnelle pourrait survenir semblent marginales. D’ailleurs, force est de reconnaître que nombre de crises africaines qui ont fait l’objet d’une intervention française ont dû être décidées dans l’urgence pour éviter que les situations échappent à tout contrôle ou ne provoquent des situations funestes.

Lire aussi : Sécurité au Sahel : les Européens entrent dans la danse

De quel type de conflit s’agit-il ?

Fondamentalement, tous les conflits récents auxquels ont été confrontés les soldats français au cours des deux dernières décennies relèvent de la guerre asymétrique[3]. Telle est la situation actuelle de Barkhane. Or, Serval inaugura une porosité entre les classifications qui fut également rencontrée lors des combats contre l’État islamique au Levant.

S’agissant de la conduite des opérations, il convient de distinguer deux phases distinctes. La première phase de l’opération Serval a pu s’apparenter à une guerre régulière. En effet, l’ennemi clairement identifié, concentrant ses efforts dans le cadre de manœuvres, de points d’appui a permis à la brigade Serval de mettre en pratique des savoir-faire classiques qui, en raison de la disproportion des forces en présence, expliquent logiquement la déroute de l’ennemi.

Défait sur le terrain, le reliquat fut contraint de se réorganiser pour adopter une stratégie du faible au fort constitutive de la guerre irrégulière. Privilégiant des actions opportunistes et des moyens « terroristes », les GAT ont réussi à conserver une pertinence tactique notamment en raison du fait qu’ils ne sont pas contraints pas des règles d’engagement aussi strictes que celles de la force. La France agit au grand jour, n’est pas impliquée dans des trafics, n’utilise pas de mines dormantes, ne se cache pas au sein de la population pour profiter d’un bouclier humain, traite ses prisonniers en respectant les droits de l’homme, etc. En bref, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous.

Évoquant les conflits indochinois et algérien, le général Claude Le Borgne résumait les conséquences possibles d’un tel déséquilibre. « Poussant la synthèse en un mot, la « totalisation » de la guerre est au cœur et portait en germe notre défaite : entre l’un qui mène guerre totale et l’autre qui se retient, la cause est jugée d’avance. La guerre limitée, bêtise civilisatrice, n’est efficace que si les deux partis acceptent cette bêtise. Que l’un refuse les limites que l’autre respecte, il a gagné[4]. »

Est-ce à dire que la pacification du Mali serait vouée à l’échec ? Nous laisserons volontairement la réponse en suspens. L’élimination d’Abdelmalek Droukdal voulant unifier les GAT sous la bannière de l’État islamique, les négociations entre des chefs rebelles et Bamako[5] et la déposition récente d’IBK nous montre que des coups de théâtre spectaculaires peuvent considérablement rebattre les cartes.

Les armées françaises étaient-elles préparées à intervenir ?

Lorsqu’elles reçurent l’ordre du Président Hollande de briser l’avancée des colonnes de véhicules résolues à prendre Bamako, pour ensuite libérer le territoire malien, les armées françaises avaient entamé leur retrait d’Afghanistan. À la veille de Serval alors qu’aucune OPEX ne se profilait à l’horizon, bien des soldats n’envisageaient leur avenir qu’à travers des manœuvres en terrain libre destinées à occuper les soldats comme à l’époque des appelés en Allemagne, mais sans même la perspective « exaltante » d’un Désert des Tartares à défendre ! Inutile d’expliquer plus en détail pourquoi l’annonce de l’envoi de troupes au Mali fut accueillie avec satisfaction, chez certains, oubliant que nulle guerre n’est fraîche ni joyeuse.

Fidèle aux préconisations de César quant à la nécessité de préparer la guerre si l’on aspire à la paix, la France dispose en permanence d’un réservoir de troupes soumises à une astreinte et pouvant être déployées en quelques jours. À l’époque, ce que l’on appelait l’alerte Guépard était bien souvent surnommée « Guépard pas ». Une expression désormais désuète. Le Guépard a d’ailleurs cédé sa place à l’Échelon National d’Urgence (ENU). Certes, le déclenchement de ladite alerte supposa un effort inimaginable de réactivité pour rassembler le personnel (jusqu’à 4 000 hommes déployés !), les véhicules, les équipements, l’armement sous un aussi court préavis pour renforcer en deuxième échelon les éléments français déjà pré-positionnés en Afrique. L’honnêteté commande d’ailleurs de reconnaître que la chance eut une part de responsabilité dans les succès et que tout ne se déroula pas conformément au plan[6].

En vertu d’accords de défense unissant la France à plusieurs États africains qui furent autrefois ses colonies, des bases militaires françaises accueillent en permanence des troupes françaises. Outre leur mission principale de soutien et de formation des armées alliées (mentoring en bon français…), elles bénéficient de conditions d’entraînement et d’aguerrissement introuvables en Métropole. Subsidiairement, la France peut s’appuyer ponctuellement sur ces ressources humaines et matérielles pour intervenir dans les crises africaines. Ce fut d’ailleurs grâce à l’intervention des hélicoptères du commandement des opérations spéciales (COS), déjà présents dans le cadre de l’opération Sabre, qu’un coup d’arrêt décisif fut porté au raid motorisé djihadiste à destination de Bamako. À cette occasion, la France déplora la mort d’un premier soldat, le lieutenant Boiteux du 4e Régiment d’Hélicoptères des Forces Spéciales.

Lors du déclenchement de Serval, l’armée française offrait un profil qu’il convient de nuancer en ce que le tableau n’était pas aussi noir que ne le ferait accroire cet esprit « grognard » toujours indissociable du soldat français. Il ne s’agit pas non plus de faire preuve d’angélisme.

Effectivement, depuis le milieu des années 1990, la baisse continue des crédits militaires avait fait fondre l’imposante structure militaire héritée de la guerre froide, au point que le général de Villiers s’était écrié en 2014 lors de l’un de ses nombreux cris d’alarme : « Il n’y a pas de gras dans nos armées. On attaque le muscle, alors que la situation sécuritaire se dégrade[7] ! » L’on se souvient d’ailleurs de son ultime coup de gueule de 2018 qui, en langage fleuri, faisait également référence à une histoire de bourse. Il n’en demeure pas moins certain qu’à de plusieurs reprises, la logistique fut ponctuellement au bord de la rupture faute de munitions, de pièces de rechange, de vecteurs, de phases de reconditionnement avortées[8].

« Parfois Bourbaki gagne, mais il est tout de même gênant d’apprendre que les soldats français furent obligés de dépouiller les morts ennemis pour se chausser[9]. », rappelle Olivier Kempf au sujet d’un épisode emblématique des limites matérielles rencontrées par les soldats[10].

Certes, à côté de matériels récents (VBCI, Caesar, Tigre), de nombreux équipements alors en dotation par les unités engagées avaient été conçus avant la chute du mur de Berlin à une époque où la conscription et un noyau de soldats professionnels auraient dû faire tout leur possible pour retarder l’avancée des groupes d’armées soviétiques en attendant la riposte américaine. Qu’il s’agisse du fusil d’assaut Famas, des hélicoptères d’attaque ou de manœuvre, ou encore des vénérables VAB, rien ne semblait spécifiquement adapté à l’abrasivité des pistes sahélienne.

Lire aussi : Mali : ce coup d’Etat qui pourrait enclencher un processus de paix

Toutefois, en termes de puissance de feu, ce qui devait arrêter des colonnes de chars et blindés soviétiques s’avéra largement suffisant. Sans dénigrer un ennemi qui continue d’ailleurs à nous infliger régulièrement des pertes, force est de reconnaître que celui-ci ne disposait alors à l’apogée de sa puissance ni de composante aérienne ni de hautes technologies (satellites, brouillage, optronique…) et que ses capacités les plus lourdes se résumaient à des pick up, des mitrailleuses lourdes, des roquettes et surtout des IED.

Si doctrinalement parlant, il n’est pas possible de parler d’ennemi ni de menace, la contrainte exercée par le terrain et les conditions climatiques ne peut être balayée d’un revers de main négligent. L’abrasivité du terrain, les températures extrêmes, les pluies parfois diluviennes et les tempêtes de sable dignes de Tintin au pays de l’or noir provoquent des dégâts considérables autant sur les hommes que sur les matériels. Usure prématurée des matériels, crevaisons, enlisements, casses mécaniques, pannes des systèmes optroniques, difficultés à maintenir les communications sont autant de difficultés supplémentaires qui rallongent les élongations séparant telle ou telle base. Sans exagérer, la vitesse de progression de certains convois logistiques est comparable à celle des antiques compagnies méharistes encore en service chez nos alliés mauritaniens notamment[11].

Enfin, en ne se focalisant que sur les matériels, l’on oublie parfois que ces outils ne sont rien sans les hommes qui les servent. L’histoire est en effet riche d’exemples de conflits dont l’issue ne fut pas strictement décidée par la qualité de l’équipement ou le niveau technologique des belligérants. En l’occurrence, l’on peut toujours s’aventurer à des comparaisons entre la brigade Serval et l’armée d’Italie du général Bonaparte, mais il est un point commun indiscutable : la compétence de la troupe en raison de la prévalence de vétérans dans les rangs. En effet, bien des soldats qui étaient inscrits sur l’alerte Guépard au moment de l’ordre présidentiel avaient fait la guerre dans cet Afghanistan que la France quittait alors. Parmi les cadres se trouvaient nombre de vétérans de nos engagements précédents en Afrique, en Yougoslavie ou ailleurs. Ces hommes et femmes avaient affronté les Talibans et les milices pro Gbagbo, ils s’étaient exposés pour maintenir la paix au milieu des haines interethniques déchirant les Balkans, le Rwanda, le Liban…

Quoique chaque théâtre d’opérations soit différent, et que la situation puisse d’ailleurs considérablement évoluer d’un point à un autre ou selon les années, il n’empêche que certains modes d’action ennemis, risques et menaces demeuraient voisins. Ainsi, l’expérience opérationnelle acquise par les armées françaises préalablement préparait idéalement Serval à sa mission. Que l’on ne se méprenne pas toutefois dans l’interprétation des propos. « Idéalement » ne signifie pas que la mission fut une sinécure, mais que les IED, les attentats, les embuscades et les conditions climatiques extrêmes avaient déjà été appréhendés ailleurs[12].

Lire aussi : Livre. Sécurité et développement dans le Sahel

Compte tenu du renouvellement constant des effectifs lié au fait que la plupart des militaires sont des contractuels liés à l’institution pour des durées relativement courtes (entre 1 et 10 ans), il est indispensable d’entretenir l’expérience opérationnelle au risque de voir celle-ci disparaître avec le départ de l’institution de ses vétérans. In fine, la perte de l’expérience capitalisée en Afghanistan serait intervenue en quelques années de « betteravisation[13] ». Certes, l’entraînement, l’amélioration des procédures permettent de transmettre certaines compétences acquises en opération. De même, les investissements considérables réalisés au cours des dernières décennies en termes d’infrastructures dédiées à la préparation opérationnelle (CENZUB, CENTAC) ont notablement contribué à combler une partie du fossé séparant le fictif du réel. Qu’il s’agisse du tir de l’instruction sur le tir de combat, de la lutte contre-IED ou du combat en zone urbaine, le niveau de préparation est indéniablement plus élevé qu’il ne l’était voilà une génération. Cependant, rien ne saurait remplacer l’expérience.

Quels sont les risques sur le terrain ?

Ponctuellement, trop souvent quoi qu’il en soit, les médias accordent quelques minutes à un triste fait divers. Depuis quelques années, la présentation est normée. La photo prise de buste devant un drapeau tricolore montre l’image d’un soldat en uniforme avec l’ensemble de ses attributs et décorations. En fond sonore, une courte biographie relate son cursus, son parcours militaire et s’il était chargé de famille. Au-delà de l’évocation du sacrifice de ces hommes morts pour la France, il est malaisé de se figurer les conditions de vie difficiles ainsi que les risques endurés par nos soldats.

Au moment précis où ils foulent pour la première fois le sol malien, les soldats français se retrouvent confrontés au palud qui continue de faire des ravages dans la région. Pour cette raison, chacun est astreint à la prise d’un traitement prophylactique quotidien. Parce que certains ne prennent pas suffisamment au sérieux ce risque, le service de santé des armées évacue chaque année une poignée de malades à des stades plus ou moins graves.

Les températures très élevées, alliées à un taux d’humidité variable selon les zones, soumettent également les organismes à rude épreuve. Pour se prémunir des coups de chaleur, une hydratation régulière et massive est nécessaire pour résister à la touffeur ressentie par des hommes équipés de protections balistiques en « peau de locomotive » à l’intérieur de véhicules dont tous ne sont pas climatisés. Là encore, des évacuations sanitaires, et mêmes pires sont à déplorer régulièrement.

Viennent ensuite les accidents qui font payer un très lourd tribut à l’opération Barkhane. En 2019, sur les 15 militaires de l’armée de Terre décédés au Sahel, 13 l’étaient pour des raisons accidentelles. En 2018 et 2017, bien qu’il y eût moins de morts à déplorer, la proportion de soldats ayant péri dans un accident s’élevait à 50%.

Ensuite seulement vient l’action de l’ennemi. En raison de la disproportion entre les forces en présence, les groupes armés terroristes ont été contraints de se rendre à l’évidence que la confrontation directe tournait systématiquement à leur désavantage. Bien qu’ils n’aient pas totalement abandonné les actions de feu contre la Force et que le recours à des attentats-suicides soit observable depuis peu, une proportion considérable des dommages causés aux soldats français résulte des engins explosifs improvisés. L’utilisation de ces moyens ne constitue nullement une spécificité sahélienne puisqu’elle était déjà maîtrisée par les Talibans en Afghanistan. En creux, il faut comprendre la logique de l’emploi de ces moyens comme l’adaptation du faible au fort par un moyen d’entrave à l’action de ces derniers en leur infligeant des dommages notables, traumatisants pour l’ensemble de la troupe qui les appréhende et médiatiquement exploitables à travers des vidéos de propagandes filmés par des triggers embusqués. Démontrant une ingéniosité qui force le respect, les artisans à l’origine de ces IED sont au fait des dernières technologies. La tentative d’assassinat du Président vénézuélien Nicolás Maduro le 4 août 2018 donne un aperçu du champ des possibles en la matière, prouvant la possibilité de frapper un gros coup pour un coût financier dérisoire et un risque souvent nul pour leurs opérateurs.

Au combat, la principale cause de mortalité étant de très loin l’hémorragie[14], les retours d’expérience ont ainsi permis de mettre l’accent sur les premiers secours au combat, c’est-à-dire à l’endroit même où le soldat a été blessé et alors que les combats peuvent continuer et la menace perdurer. S’inspirant notamment de la médecine de guerre américaine et israélienne et en vertu du principe de la golden hour, les soldats français ont ainsi été systématiquement formés depuis l’Afghanistan à des gestes se secourisme au combat (pose d’un garrot, d’un pansement compressif hémostatique, d’un pansement trois côtés pour les plaies thoraciques, injection de morphine…), destiné à stabiliser le blessé en vue de sa prise en compte par des spécialistes. En dépit de ces progrès sensibles qui ont contribué à sauver de nombreuses vies, il n’en demeure pas moins que 15 à 20% des morts pourraient être évités en raison du traitement trop tardif ou inadapté des blessés[15].

En plus des morts, il convient donc d’évoquer le sort des nombreux blessés physiques, mais également psychiques (syndrome post-traumatique). De l’aveu même des autorités, le nombre des blessés en opération n’est pas connu avec précision[16]. Ces difficultés comptables résultent autant de difficultés méthodologiques que de la pluralité des pathologies dont certaines ne sont pas décelables à moins que le patient ne la déclare. En effet, certains blessés ne souhaitent pas attirer l’attention de l’institution de peur de se voir reconnaître une inaptitude partielle ou totale. En l’occurrence, cette situation concerne principalement les blessures psychiques étant donné que les visites médicales annuelles ou bisannuelles auxquelles sont astreints les militaires permettent de ne déceler que les lésions physiques les plus handicapantes. Quoiqu’il en soit, le nombre de blessés physiques graves, c’est-à-dire supposant des séquelles, s’élèverait à plusieurs centaines.

La France est-elle seule ?

La France n’a jamais été seule. Même dans les prémices de Serval, les forces françaises ont pu compter sur la coopération logistique de plusieurs armées de l’OTAN, principalement s’agissant des vecteurs aériens faisant alors cruellement défaut. Depuis lors, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis notamment apportent un soutien ponctuel aux soldats français.

S’agissant des combats à proprement parler, la France a ab initio aidé l’armée malienne (FAMA) à se libérer des GAT, tandis que des forces partenaires telles que l’armée tchadienne, pour ne citer que la plus redoutable, effectuait un travail remarquable sur le terrain, souvent au prix de lourdes pertes. En parallèle de Barkhane, la MINUSMA est une force onusienne très présente sur le territoire sahélien et qui constitue une cible de choix pour les GAT qui voient en elle un adversaire moins robuste.

Lancée à l’été 2020, la Task Force Takuba suppose enfin une nouvelle étape dans la coopération interarmées ainsi qu’un début d’européanisation de l’opération Barkhane. Composée en majorité de soldats des forces spéciales françaises et estoniennes déjà présents sur le terrain, et à laquelle devraient participer de nombreux pays européens, dans le but d’appuyer les FAMA, la force Takuba devrait constituer le 5e groupement tactique désert de l’opération Barkhane.

Barkhane : une chance pour les armées ?

En quelques années seulement, les militaires français ont pu constater une très nette amélioration de la qualité de leurs équipements individuels, ainsi que l’arrivée de nouveaux véhicules et matériels qui ont connu l’épreuve du feu. Et ce n’est pas fini si l’on considère l’arrivée prochaine du programme Scorpion. Le temps où le soldat devait payer de sa poche pour avoir un équipement décent et se trouvait avec des Rangers rafistolées au chatterton au Sahel est heureusement révolu. Si Serval/Barkhane a contribué à ce redressement, il convient de préciser que les premières mesures concrètes destinées à améliorer sensiblement l’équipement furent observées peu de temps après le dramatique épisode de l’embuscade d’Uzbin en Afghanistan (2008).

Sur le plan de la seule aptitude à faire la guerre, nous avons déjà évoqué le fait qu’une armée qui comporte dans ses rangs des vétérans obtient de meilleurs résultats. C’est le vieux principe de l’amalgame opéré au sein de l’armée révolutionnaire entre vieux briscards et bleus. En cela, le fait que les armées françaises continuent à participer à des opérations de type guerre contribue à maintenir son haut niveau opérationnel tout en lui permettant de se frotter aux dernières pratiques rencontrées sur le terrain. En revanche, cet argument peut rencontrer deux sérieux bémols.

Lire aussi : Sahel : sortir de l’impasse ?

Tout d’abord, à force de ne pratiquer que la guerre asymétrique – et atteindre un niveau de haute compétence reconnue jusque chez nos partenaires américains –, l’on en oublie les fondamentaux de la guerre symétrique. Non pas qu’elle ne soit plus enseignée, mais parce qu’elle n’est plus pratiquée et comme il est préférable de s’entraîner comme on s’entraîne, des pertes de savoir-faire peuvent être observées. « Au contact du régulier, l’irrégulier progresse, alors que le régulier peut régresser[17]. » C’est la loi dite de Callwell. Parfaitement consciente de ce risque sournois, la haute hiérarchie militaire d’ailleurs s’efforce de se repenser dans la perspective de conflits de haute intensité potentiels[18].

Ensuite, la succession des engagements opérationnels ne doit pas avoir pour effet pervers d’user les hommes au point qu’ils quitteraient l’institution par anticipation, emportant avec eux la précieuse expérience acquise. Ce qui est vrai pour les hommes peut avoir son corolaire pour les matériels puisque la surconsommation de certains biens et l’usure prématurée des systèmes d’armes et véhicules ne peuvent être compensées qu’au prix d’un effort redoublé en matière d’équipement. Tout cela à un (sur)coût supporté intégralement par le ministère des Armées. Peut-il se le permettre au regard de sa dotation actuelle ? Ceux qui remettent en question la pertinence des opérations extérieures pour des raisons budgétaires doivent a contrario s’interroger sur le coût du désordre lié à un retrait précipité. Cela est valable pour l’ensemble de nos engagements.

Notes

[1] À l’occasion des prémices de la « guerre du Golfe » – au cours de laquelle furent distribuées généreusement des « croix de guerre » –, le député Jean-François Deniau s’étonna publiquement le 12 décembre 1990 :

« M. le Premier ministre, on dit que les guerres ne se déclarent plus. Le précédent est fantastique. C’est justement la première fois qu’on la déclare puisque le sens de l’ultimatum, de la résolution des Nations Unies est le suivant : « Si vous ne faites pas ceci à telle date, nous employons tous les moyens, y compris la force et la force militaire ». C’est exactement la forme moderne d’une déclaration de guerre qui n’avait plus été utilisée depuis des décennies ».

Michel Rocard, alors chef du gouvernement, lui répondit avec un art consommé de la litote juridique :

« Au sens du droit international, comme du droit interne c’est-à-dire tout simplement du droit, il ne s’agirait plus alors d’une guerre déclarée par un État à un autre État, mais d’une action de sécurité collective au sens du chapitre VII de la Charte et le Président de la République a seul compétence pour décider du moment, des conditions et du niveau d’un engagement éventuel de la France, à charge naturellement pour le Premier ministre de répondre devant vous des décisions ainsi prises et d’en assumer la responsabilité au sens de l’article 21 de la Constitution. » « Question de M. Jean-François Deniau adressée au Premier ministre », Assemblée nationale, séance du 12 décembre 1990, Journal Officiel, p. 6748s.

[2] Cet ultime alinéa fut rajouté en 2008.

[3] « La guerre dissymétrique est celle où les deux partis ont tout en commun, sauf la puissance. Les guerres du Golfe en sont le parfait modèle : l’armée irakienne était dite, en 1990, « quatrième » armée du monde, comparaison qui était possible tant ses tactiques et ses armes – ses voies et moyens, disent les stratèges – étaient proches de celles de la « première », américaine. Le résultat était prévisible et la démonstration ne fut nécessaire que parce que Saddam Hussein avait mal lu Clausewitz, ou pas du tout. Dans la guerre asymétrique, les deux partis ne jouent pas le même jeu. Incapable de rivaliser sur son terrain avec un adversaire puissamment armé, au sens ordinaire du terme, le faible refuse l’affrontement, esquive, s’évade et impose sa propre loi, qui est à l’inverse de celle de l’autre. » Général Claude Le Borgne, Routes de sable et de nuages : Saint-Cyr, Sahara, Indochine, Liban, Algérie… une aventure humaine, Albin Michel, 2015.

[4] Claude Le Borgne, op. cit.

[5] Bernard Lugan, « Les véritables raisons de la mort d’Abdelmalek Droukdal », L’Afrique Réelle, 6 juin 2020, https://bernardlugan.blogspot.com/2020/06/les-veritables-raisons-de-la-mort.html?m=1 consulté le 28/08/2020.

[6] Moltke disait d’ailleurs qu’à la guerre, la première victime c’est le plan. Selon Kippling, il s’agirait plutôt de la vérité, mais cela, c’est déjà une autre histoire…

[7] « Audition du général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, sur le projet de loi de finances pour 2015 », Commission de la défense nationale et des forces armées, compte rendu n°5, 7 octobre 2014.

[8] Antoine-Louis de Prémonville (Dir.), Par l’ardeur et le fer. Paroles de soldats-maintenanciers, Lavauzelle, 2013, p.107-124.

[9] Olivier Hanne (Dir.), Mali, une paix à gagner. Analyses et témoignages sur l’opération Serval, Lavauzelle, 2014, p.85.

[10] « Par exemple, pour faire des économies, on ne l’a plus équipé de rangers aux semelles cousues, mais collées. Résultat ? Au Mali, ces semelles se sont décollées. Bon nombre de soldats sont montés à l’assaut dans le massif des Ifoghas avec des rangers entourés de chatterton. Il a été demandé à ceux qui ne combattaient pas dans les Ifoghas d’envoyer leur deuxième paire aux fantassins. Même le général Barrera l’a fait ! » Laurent Larcher, « Succès et fragilités de l’opération Serval au Mali », La Croix, 5 mai 2013.

[11] Philippe Chapleau, « Ils sentent le sable chaud… Avec les méharistes du Groupement nomade mauritanien », Ligne de défense, 29 novembre 2018, http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2018/11/28/ils-sentent-le-sable-chaud-avec-les-meharistes-du-groupement-19824.html

[12] Écoutons le colonel Goya qui en donne un exemple saisissant toujours d’actualité : « En 1998, ma compagnie d’infanterie de marine (140 hommes environ) pouvait ainsi s’appuyer sur une mémoire de 700 opérations extérieures et plus de 100 séjours de deux à trois ans hors de métropole. À lui seul, mon adjudant d’unité totalisait 33 opérations. » Michel Goya, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Tallandier, Texto, 2019, p.226.

[13] En référence aux champs de betteraves « labourés » par les véhicules cantonnés aux camps de manœuvres de Mourmelon, Suippes, Canjuers ou de la Courtine !

[14] Howard R. Champion et alii., « A profile of combat injury », Journal of Trauma, vol. 54, n°5, 2003, p.13-19.

[15] Jacques de Saint-Julien, Yves Auroy, François Pons, « Spécificité de la chirurgie de guerre et capacités du service de santé des armées », Bulletin de l’Académie nationale de Médecine, vol. 197, n°9, séance du 3 décembre 2013, 2013, p.1713-1726, p.1716.

[16] Anissa Khedher, Laurence Trastour-Isnart (rapporteurs), Rapport d’information de la commission de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le suivi des blessés, Assemblée Nationale, n°2247, 18 septembre 2019, p.16.

[17] Hervé Couteau-Bégarie, Olivier Zajec, « La guerre irrégulière dans l’histoire et dans la théorie », in La guerre irrégulière, Actes du colloque international des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 12-14 mai 2009, Economica, 2011.

[18] Entretien du général Thierry Burkhard avec Jean-Dominique Merchet, « L’armée de Terre se prépare au retour de la guerre de haute intensité », L’Opinion, Secret Défense, 11 mars 2020, https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/l-armee-terre-se-prepare-retour-guerre-haute-intensite-214153, consulté le 28/08/2020.