Au Sahel, la France s’enlise. Par manque d’hommes, de moyens techniques mais aussi de réelle volonté africaine de mettre un terme à ces conflits. Les tribus et les ethnies prennent le dessus sur les États. Aucune solution de paix ne semble poindre à l’horizon pour clôre un conflit qui dure depuis plus de trente ans. Comment sortir de l’impasse sans partir, et laisser ainsi les djihadistes prendre le contrôle de cet espace ? Les gouvernements locaux activant de plus en plus la rhétorique de la haine antifrançaise, le temps viendra peut-être où Paris choisira la Corrèze plutôt que le Zambèze.

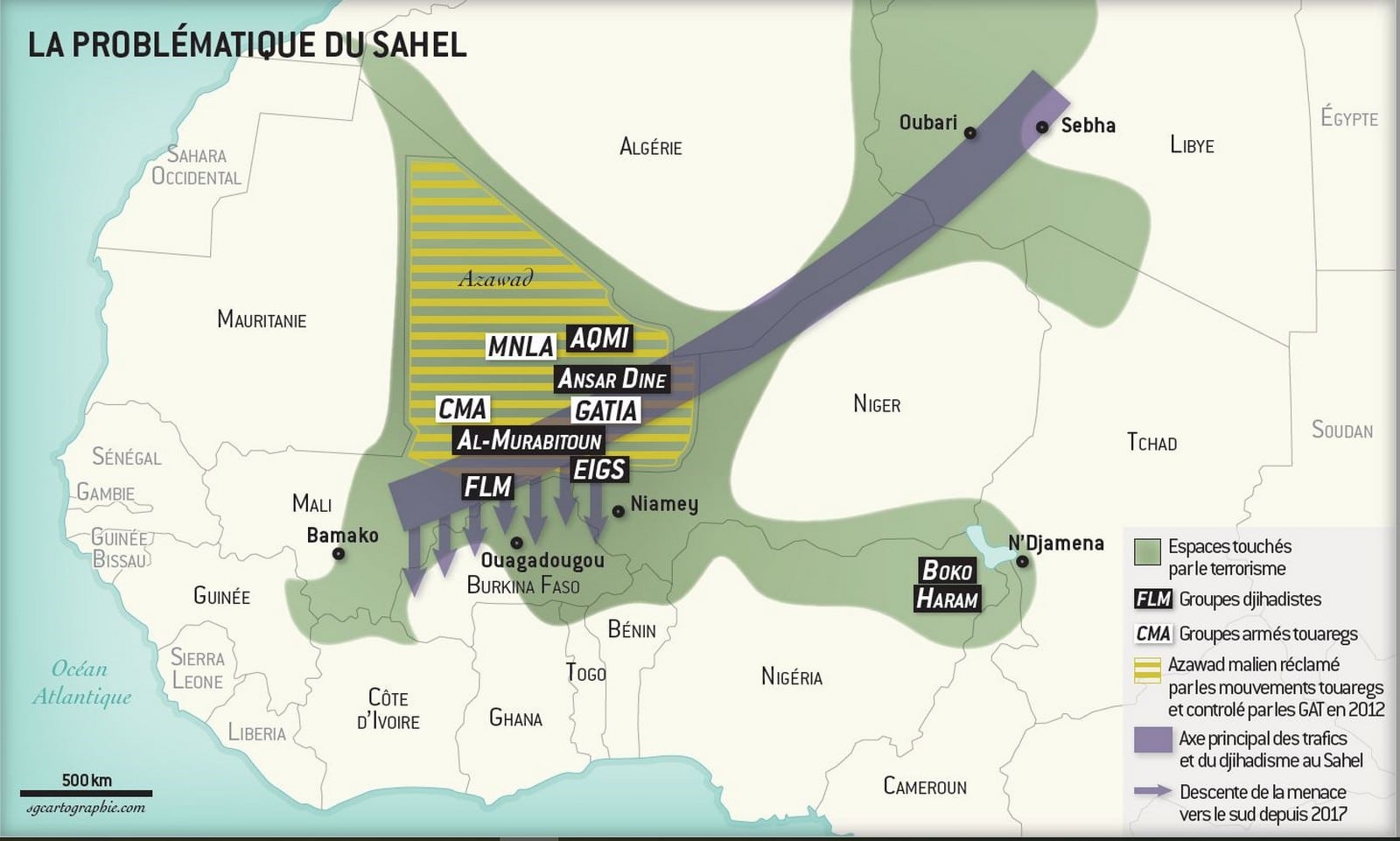

Après les succès de l’opération Serval contre les groupes djihadistes au Mali, la France souhaitait poursuivre la lutte contre les GAT (Groupes armés terroristes) sur la longue durée, mais cette fois-ci en intégrant les acteurs internationaux qu’elle avait laissés de côté durant les opérations de janvier-mars 2013. En février 2014 est fondé à l’initiative de la Mauritanie le « G5 Sahel » avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, qui partagent les mêmes problématiques sécuritaires. Ce regroupement est aussitôt soutenu par l’ONU, l’Union européenne et la France, afin d’obtenir un cadre administratif international et légal à l’opération française Barkhane lancée en août 2014.

A lire aussi: Livre – Une guerre perdue, la France au Sahel

L’illusion de la victoire (2013-2014)

Face à la logique transfrontalière de la menace des GAT, le G5 Sahel apporte une réponse pragmatique et transnationale, en acceptant de diluer ses forces dans l’espace sahélien. De fait, contre le risque de fuite des GAT derrière les frontières, le G5 Sahel offre un droit de poursuite élargi ; contre des zones refuges à cheval sur plusieurs pays, comme la forêt de Ouagadou (Mauritanie-Mali), le G5 Sahel valide des interventions communes, bientôt baptisées Force conjointe.

Les objectifs sont purement opératifs : empêcher toute résurgence des GAT, éviter l’apparition de sanctuaires, limiter la capacité de régénération djihadiste, couper les flux logistiques. Pourtant, Barkhane n’est, théoriquement, qu’un appui aux acteurs sahéliens, dont les armées sont déclarées « menant le combat ».

Mais dans un espace neuf fois plus grand que la France, quelques milliers d’hommes – dont plus de 3 000 Français – ne peuvent suffire à garantir la fin des flux djihadistes. Pourtant, les succès de l’opération Barkhane et des forces spéciales sont manifestes. Les comptes rendus de missions indiquent que, depuis 2014, de nombreux plots logistiques ont été découverts, d’innombrables pick-up neutralisés, des individus arrêtés. Plusieurs leaders de GAT ont trouvé la mort ou ont été arrêtés.

Le redéploiement des GAT (2014-2016)

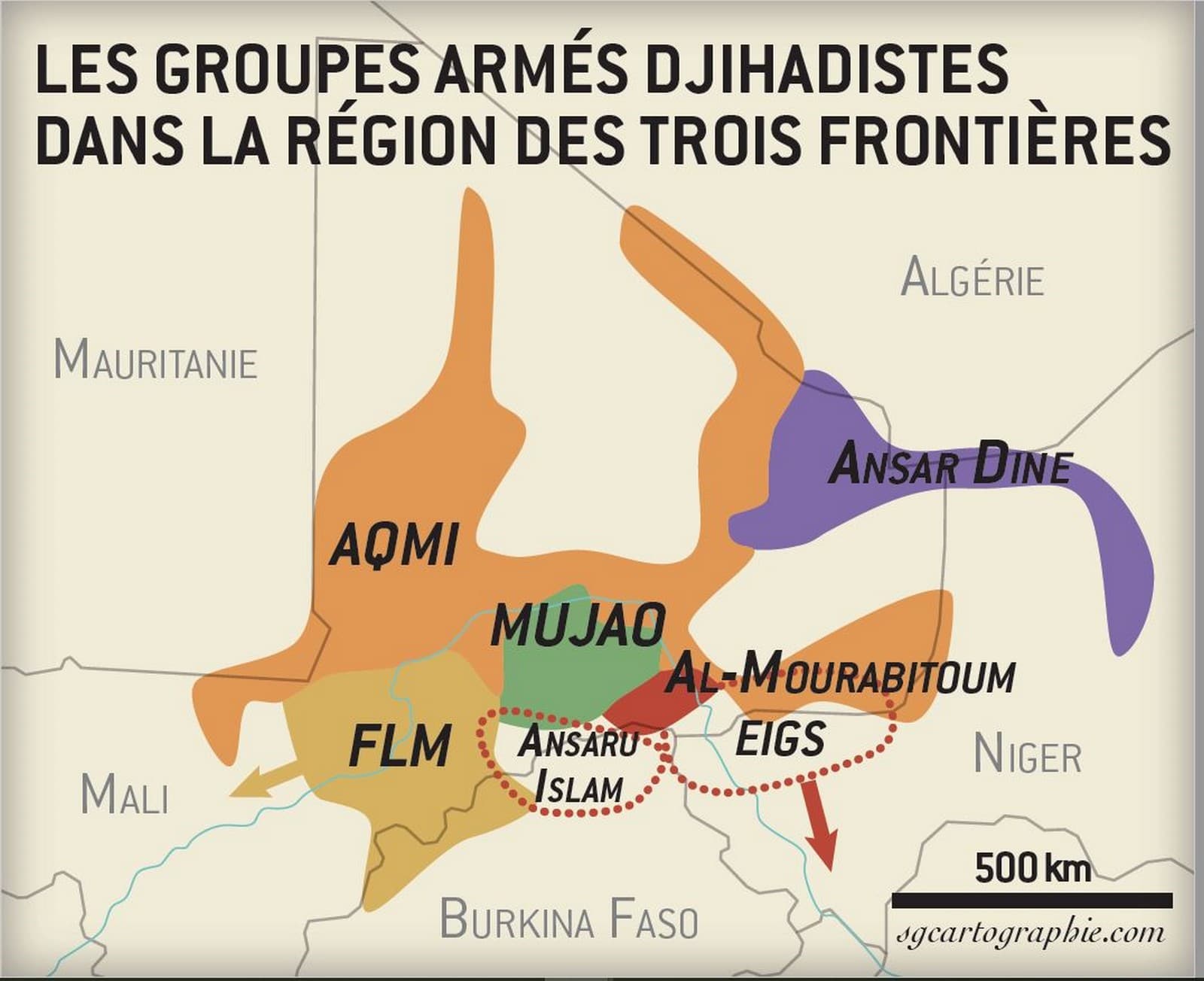

Pourtant, les groupes armés ont réussi à se redéployer. De nombreux membres d’AQMI (Al-Qaeda au Maghreb islamique) se sont fondus parmi la population, d’autres ont quitté le Mali pour le sud de la Libye où ils ont pu se reconstituer, recruter et se réarmer, ainsi Iyad Ag Ghali, le chef touareg du mouvement Ansar Dine, d’autres enfin ont fusionné. Les leaders du Mujao (Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest, regroupant des Peuls et des Songhaïs) et ceux des Signataires par le sang de Mokhtar Belmokhtar ont ainsi uni leurs forces en 2013 – à peu près 300 hommes – sous l’appellation d’Al-Mourabitoun.

Les GAT ont survécu et suivi une stratégie de « déprofilage ». Plutôt que de rechercher l’affrontement avec les troupes françaises ou maliennes, ils ont développé une stratégie de harcèlement systématique, souvent nocturne et asymétrique (attentat à la bombe, véhicule piégé, pose de mines artisanales). À partir de 2015, ils ont même pu attaquer frontalement des garnisons de l’armée malienne dans le nord-est du pays, ainsi que des casernes de la mission de l’ONU envoyée pour seconder l’État malien, la Minusma. De 40 attaques comptabilisées en 2014, le Mali en a connu 98 dès l’année suivante. Celles-ci ont été généralement revendiquées à 40 % par AQMI et à 60 % par Al-Mourabitoun, longtemps le plus dangereux, puisque capable d’intervenir vers le sud du fleuve Niger, comme le montrent les attentats de l’hôtel Radisson de Bamako (20 novembre 2015), de Ouagadougou (15 janvier) et de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire (13 mars 2016).

Entre 2015 et 2017, le djihadisme est devenu à la fois de plus en plus agressif au Mali, attaquant même les bases françaises, et a pu migrer vers le sud de la bande sahélo-saharienne. En janvier 2015, le groupe djihadiste du Front de libération du Macina (FLM) est apparu brutalement, voulant étendre le djihad au sud du Mali et restaurer l’ancien empire peul du Macina. Il illustre l’enrôlement des populations peules du Mali, prises entre les Touaregs et les agriculteurs maliens du sud qui leur reprochent leurs traditions pastorales. Avec la création de Daech au Moyen-Orient, une filiale sahélienne s’est constituée, l’EIGS (État islamique au Grand Sahara), implantée dans la région des Trois Frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, dans une zone particulièrement abandonnée des États, peuplée de populations pauvres, souvent peules. L’efficacité et l’agressivité du groupe lui ont permis de tuer quatre soldats américains à Tongo Tongo en octobre 2017 et de réussir une attaque tragique contre la garnison malienne d’Inatès en décembre 2019, faisant 71 morts.

La propagation de l’incendie depuis 2017

La plupart des attentats en dehors du nord-est du Mali entre 2015 et 2020 ont été commis par des subsahariens qui n’ont rien de combattant, des jeunes gens d’une quinzaine d’années, radicalisés en surface, mais rémunérés et poussés au martyre. Le djihadisme est donc descendu vers le golfe de Guinée où les GAT ont pu constituer un nouveau point d’ancrage.

Certains GAT ont une assise ethnique et régionale (le Mouvement national de libération de l’Azawad, qui est touareg, ou le FLM, qui est peul), et d’autres développent une rhétorique idéologique et religieuse djihadiste (AQMI ou Ansar Dine), mais tous se financent par les trafics et les taxations sur la population, et se légitiment en prétendant incarner la résistance contre la brutalité de l’État, contre les étrangers et la présence française.

L’enrôlement est volontaire : il est lié à la présence des groupes armés à proximité des lieux de vie et du maillage de leurs réseaux ; ils apportent la sécurité, des revenus et des armes face aux autres ethnies dont on se méfie, aux bandits et aux coupeurs de route. Le processus de radicalisation ou d’endoctrinement religieux est secondaire dans ce panel.

Les GAT excellent dans les opérations de subversion (terrorisme, harcèlement), mais échouent à s’approprier durablement un territoire. Aussi, la salafisation des esprits apparaît comme leur meilleure arme, car elle offre la complicité tacite des habitants. Leur second atout se trouve dans le réseau de l’« internationale djihadiste », dont les connexions se sont améliorées depuis 2014. Le 2 mars 2017 a été annoncée la formation d’une nouvelle organisation, le Groupe pour la victoire de l’islam et des musulmans (GVIM), qui est une fusion artificielle d’Ansar Dine, d’AQMI, d’Al-Mourabitoun et du FLM. Elle est dirigée officiellement par Iyad Ag Ghali, très implanté localement. Par cette association, les GAT partagent leurs réseaux, leurs expériences et les fruits de leurs opérations. Ainsi, le 13 août 2017, une attaque coordonnée par le GVIM tua 18 personnes, dont un Français, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, longtemps épargné par la menace.

A lire aussi: Le Sahel la nouvelle assise territoriale du terrorisme mondial

La question touarègue

La question touarègue, qui a été au centre de toutes les révoltes au Mali et au Niger depuis les années 1960, et qui a provoqué la crise de 2012, n’est nullement résolue. Le MNLA s’est dissocié des GAT islamistes au bon moment en janvier 2013, afin d’apparaître comme un acteur raisonnable dans le conflit. Les groupes autonomistes, associés pendant plusieurs mois aux djihadistes, se sont réunis dans une Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), qui affirma son attachement au fédéralisme, au grand dam des Maliens du Sud. En raison de l’influence des mouvements touaregs, la ville de Kidal a été occupée par les soldats français et tchadiens, et non par l’armée gouvernementale. Cette victoire face à Bamako a été un camouflet pour les Maliens du Sud. Aussi, la signature de l’accord de paix de Ouagadougou, le 18 juin 2013, n’était pour beaucoup d’acteurs locaux qu’une feuille de papier, destinée à rassurer la France. Le 20 juin 2015, fut pourtant signé l’accord final de paix à Bamako, promettant le désarmement des combattants, leur intégration dans l’armée et une décentralisation. Autant de promesses déjà concédées puis abandonnées depuis vingt ans.

Bamako a donc cherché à jouer sur les divisions touarègues en se servant du colonel Gamou, promu général. Avec des militaires issus des Imghad, les anciens serfs de l’aristocratie touarègue, il constitua le Groupe d’autodéfense touarègue imghad et alliés (Gatia), agissant en coordination avec l’armée malienne, contre le MNLA.

Les Touaregs constituent 4 % de la population du pays, lequel ne peut sur cette seule base démographique être redécoupé, d’autant que tous les Touaregs ne s’associent pas au MNLA ni à la CMA. Les leaders touaregs ne représentent pas l’ensemble des courants de l’ethnie, comme le prouvent la constitution du Gatia et les affrontements entre Touaregs à Kidal en août 2016.

La question touarègue n’est donc nulle part résolue. Les Maliens du Sud veulent croire dans la survie de la nation malienne, souvent aux dépens des Touaregs, lesquels n’ont aucune unité et dont l’aristocratie a accepté toutes les compromissions pour faire renaître son rêve d’indépendance : arrangements avec les trafiquants, les coupeurs de route, les islamistes et les djihadistes.

La grande absence de l’État

La menace au Sahel est devenue multiforme. Tous les facteurs traditionnels de fragilisation sociale et politique se sont accumulés : les crises agricoles, la pauvreté endémique, les revendications régionales, les injustices sociales, la faiblesse des États, les élites corrompues et, plus encore, les tensions ethniques qui ralentissent la construction nationale et l’initiative individuelle. Le djihadisme n’est donc que l’aspect le plus saillant des fractures accumulées, et l’ultraviolence est une arme largement partagée : par les rébellions touarègues, par les États, par les trafiquants, par les groupes ethniques qui se sentent menacés.

La nuisance des GAT prolifère sur la fragmentation sociale et profite du moindre signe de faiblesse des États sahéliens : après la tentative de putsch en septembre 2015 au Burkina Faso, les forces armées ont été mises sur la sellette et les troupes d’élite en partie démantelées. C’est cette lacune sécuritaire qui a permis à Al-Mourabitoun de monter l’opération de Ouagadougou en 2015.

Car les groupes armés jouent sur le sentiment d’abandon dans les régions frontalières, ainsi dans le Tillabéry nigérien ou la zone des Trois Frontières, et de victimisation face à un État jugé inique. Les griefs associent donc la violence de l’État, sa répression aveugle, l’absence de services publics. L’État laisse de vastes pans de son territoire à l’abandon et sans assurer la sécurité des habitants. Au Niger, avec 3 000 km de frontières sans surveillance, les combattants se déplacent presque librement le long de la frontière algérienne. L’intelligence des GAT est leur capacité à récupérer les tensions locales, notamment en canalisant les frustrations de la population. Tous jouent sur la dimension religieuse, anti-occidentale, et instrumentalisent les lignes ethniques, les anciens conflits entre ruraux et citadins, entre pasteurs et agriculteurs.

La fragmentation communautariste (2017-2019)

Depuis 2017, l’insécurité et la milicianisation de la population ont gagné tout le sud du Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. La menace implique désormais le nord de la Côte d’Ivoire, l’est de la Guinée-Conakry et le nord du Bénin et du Togo, où des patrouilles mixtes israéliennes et togolaises tentent d’empêcher l’intrusion des groupes armés.

Mais le djihadisme n’est plus lui-même qu’une façade à la généralisation des bandes armées et des flux illégaux. Dans le Tibesti tchadien, la vieille rébellion est en train de renaître, avivée par l’appât de l’or. Partout la contrebande et les trafics se développent, depuis la Libye jusqu’au Mali, avec la complicité tacite de l’armée algérienne.

Qui est désormais djihadiste, terroriste, pasteur, passeur ? Le MSA (Mouvement pour le Salut de l’Azawad, à majorité Daoussak touareg) et le Gatia des Touaregs Imghad profitent de l’instabilité pour attaquer leurs ennemis peuls ou dozos, sans certitude que ces gens soient réellement impliqués dans le djihadisme. En mars 2019, le village malien d’Ogossagou a été ravagé par des chasseurs dozos de la milice traditionnelle Dan Nan Ambassagou, qui a mené une « chasse aux Peuls » dans la zone, faisant plus de 130 morts chez les civils, dont une partie tuée par le feu.

L’hybridité totale du terrain (criminalité, djihadisme, pastoralisme, trafics) rend vaines les opérations de pur contre-terrorisme. Face au nombre impressionnant de soldats tués, les gouvernements sahéliens veulent des opérations rapides et efficaces afin de montrer leur légitimité, mais sans concevoir de solutions pérennes. Ils laissent même se développer le sentiment antifrançais pour sauver la face auprès de leurs opinions publiques, ambiguïtés que le président Macron a publiquement dénoncées en janvier 2020.

A lire aussi: Oublier l’histoire c’est rendre impossible la compréhension du Sahel

Le temps des solutions ?

Tous les acteurs officiels ont désormais pris en compte la dimension très complexe de la situation, mais la plupart agissent encore en ordre dispersé.

Côté français, Paris a échoué à impliquer davantage ses partenaires européens qui ne veulent pas se retrouver dans une situation à l’afghane ni jouer le jeu géopolitique de la France. Il faudrait investir massivement dans le développement rural, mais les conditions ne le permettent nullement. On parle de goudronner la route entre Gao et Kidal, mais on en parle depuis trente ans… Les opérations militaires se poursuivent donc, sans issue sur le long terme. Pour tenter de s’adapter, la France insiste sur la nécessité de faire respecter l’accord de paix de 2015. Elle a surtout mis en place en janvier 2020 la création de la Force Takuba, un regroupement d’unités de forces spéciales internationales. L’idée est de renforcer les capacités combatives de l’armée malienne.

Hommage aux 13 militaires français décédés au Sahel.

Du côté touareg, les pourparlers avec le gouvernement de Bamako ont légèrement avancé, permettant à l’armée malienne de réinvestir en février 2020 la ville de Kidal qu’elle avait dû fuir depuis 2013. Mais ce retour de l’État dans la zone septentrionale pourrait n’être que provisoire, car il dépend du bon vouloir de la CMA et des autonomistes touaregs.

Face à la déliquescence générale, l’État malien est de plus en plus tenté par des négociations dangereuses : dès 2017, il a autorisé les milices communautaires (bambaras, songhaïs, dozos) à sécuriser les régions abandonnées par la gendarmerie et l’armée, quitte à laisser s’installer un climat vengeur et ethniciste. Depuis janvier 2020, Bamako souhaite négocier directement avec Iyad Ag Ghali, l’enfant du pays que l’on peut peut-être ramener à la raison. Mais le chef du GVIM, qui est en position de force, exige comme préalable le départ des Français et des armées étrangères.

Autre solution : souffler sur les braises entre les différents GAT pour les inciter à l’affrontement fratricide. Or, justement, depuis 2019, les tensions entre le GVIM et l’EIGS sont devenues sanglantes. Le premier fait figure d’acteur raisonnable et rationnel, tandis que le second refuse tout compromis, et recrute de plus en plus de jeunes. Au sein du FLM, les plus ardents voudraient se rallier à l’EIGS. Plus les négociations avanceront entre Bamako et Iyad Ag Ghali, plus les groupes se diviseront, ce qui est une manière pour la France de les affaiblir…

Enfin, une dernière hypothèse n’a pas été posée, même si certains acteurs y pensent : le départ pur et simple, c’est-à-dire retirer les troupes françaises du Sahel et laisser les gouvernements locaux face à une situation que trente années d’impéritie ont préparée. Mais ce serait accepter l’effondrement du Sahel tout entier…