La Russie s’est imposée comme le médiateur indispensable du conflit au Haut-Karabagh. C’est elle qui a piloté les négociations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et qui assure le bon déploiement du traité de cessez-le-feu. Une situation qui lui permet de reprendre appui dans le Caucase du sud et de s’affirmer face à ses voisins turc et iranien. Est-elle pour autant le maitre du jeu de la région ? Entretien exclusif avec Jean-Robert Raviot, professeur à l’Université de Nanterre.

Propos recueillis par Etienne de Foirac.

Si la géographie et l’histoire les rapprochent, la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’en demeurent pas moins divisées ou en concurrence sur de nombreux sujets, ne serait-ce que sur les hydrocarbures. Mais que représente véritablement la Russie pour ces deux pays et, plus largement, pour le Caucase ?

Pour l’Arménie comme pour l’Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, la Russie est l’ancienne métropole. Certes, trente ans après la chute de l’URSS, le passé soviétique s’estompe. Devenues indépendantes, ces anciennes républiques soviétiques se sont émancipées et ont opéré des transformations profondes. L’Arménie a gardé un rapport très privilégié avec la Russie : membre de l’OTSC, elle a signé en 2015 un accord établissant un système de défense aérienne conjoint avec la Russie, renforcé par un traité bilatéral (2016, ratifié en 2017) créant des forces armées conjointes avec commandement conjoint ; l’Arménie abrite par ailleurs des troupes de gardes-frontières russes (4 500 hommes déployés aux frontières turco-arménienne et arméno-iranienne) et une importante base à Gumri (conformément à un accord arrivant à échéance en 2044). L’Arménie entretient en outre des relations économiques très étroites avec la Russie.

L’Azerbaïdjan, quant à lui, a pris plus de distance avec la Russie : il n’est pas membre de l’OTSC [il existe néanmoins des accords ponctuels avec la Russie dans le domaine militaire] et il s’est nettement rapproché de la Turquie qui, dans tous les domaines, est devenue son principal partenaire stratégique. En dépit de ces différences notables, Moscou demeure, pour ces deux États, absolument incontournable du fait du rôle central joué par la Russie dans la résolution du conflit du Karabakh. Au-delà de ces contingences politico-stratégiques, la Russie est tout simplement une réalité géopolitique et géoéconomique qui s’impose, à l’Arménie comme à l’Azerbaïdjan, ainsi qu’à la Géorgie. C’est aussi un marché d’exportation essentiel pour leurs produits, de même que le lieu de vie de diasporas transcaucasiennes numériquement très importantes.

A lire aussi : Le destin incertain du Sud Caucase après le conflit du Haut-Karabagh

À l’inverse, que représente le Caucase pour la Russie ? L’héritage impérial et soviétique est-il encore le marqueur principal de leurs relations ?

Le Caucase est un massif montagneux de la ceinture alpine qui sépare, en réalité, deux régions bien distinctes : la Ciscaucasie ou Piémont caucasien, ou encore le Nord-Caucase, et le Sud-Caucase, ou Transcaucasie. Le Nord-Caucase est placé sous la souveraineté de la Fédération de Russie, tandis que le Sud-Caucase est composé de trois États indépendants reconnus (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) et de trois autres non reconnus (sauf par la Russie pour les deux premiers d’entre eux), mais qui sont néanmoins des États de facto : l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud (anciennes entités autonomes de la Géorgie) et le Haut-Karabakh (ancienne entité autonome de l’Azerbaïdjan, peuplée d’Arméniens).

Dans le Nord-Caucase, Moscou défend son intégrité territoriale, notamment contre les menaces sécessionnistes et/ou islamo-terroristes. En Transcaucasie, la Russie agit en tant que puissance post-impériale. Il y a de nombreuses continuités avec la période soviétique, mais surtout avec les stratégies mises en œuvre depuis la prise de contrôle de cette région par l’Empire russe dans la première moitié du XIXe s. La trame de ces stratégies consiste à jouer le rôle de puissance tutélaire et à se placer en arbitre des multiples et inépuisables conflits entre groupes ethniques, que Saint-Pétersbourg puis Moscou (après 1917) n’ont cessé d’attiser, faisant et défaisant les hiérarchies et les priorités entre eux, afin de mieux les instrumentaliser et de conforter leur position de « souverain ultime » de la région. J’ajouterais qu’en Transcaucasie, les Arméniens – dont la bourgeoisie a occupé les positions sociales prédominantes dans les deux métropoles de Tiflis (Tbilissi) et de Bakou jusqu’à 1917 – sont traditionnellement vus comme les relais d’une domination russe qui leur est favorable. Ceci reste vrai jusqu’à aujourd’hui, ce qui explique, en partie, le ressentiment géorgien ou azéri que les Arméniens suscitent.

Pourriez-vous nous donner un état des lieux et des forces en présence sur la guerre au Haut-Karabakh ? Vladimir Poutine est-il et veut-il être le maitre du jeu et l’arbitre de ce conflit ? Comment envisagez-vous l’évolution de cette rivalité qui dure depuis plusieurs décennies ?

La guerre du Haut-Karabakh en 2020 est un conflit asymétrique qui oppose, d’un côté, les Arméniens du Karabakh (république autoproclamée du Haut-Karabakh), une enclave qui, avant la guerre, était d’une superficie de 11 430 km2 et peuplée de moins de 149 000 habitants (chiffres de 2015), appuyés par l’Arménie voisine (3 millions d’habitants officiellement), qui est alliée à la Russie, mais que cette dernière n’appuie pas dans ce conflit ; de l’autre, l’Azerbaïdjan (86 600 km2, un peu plus de 10 millions d’habitants en 2015), appuyé par son allié la Turquie, deuxième armée en effectifs de l’OTAN.

La puissance économique et militaire des deux parties est asymétriquement proportionnelle. Il était donc logique que la puissance azérie, dans son association avec la puissance turque, l’emporte. Néanmoins, il faut observer que l’Opération « Poing d’acier », lancée par Bakou comme un Blitzkrieg, n’a pas réussi comme prévu, car elle a débouché sur une guerre qui a duré 45 jours, ce qui prouve la capacité de résistance des Arméniens, en dépit de leur infériorité technologique évidente. Il y a également une autre asymétrie, tout à fait fondamentale, ce qui fait que ce conflit n’est pas une simple « rivalité » : s’il s’agit d’un conflit de nature territoriale pour l’Azerbaïdjan (reprendre le contrôle d’une région sécessionniste perdue de fait depuis 1991 puis la repeupler), il s’agit, pour les Arméniens, d’une guerre proprement existentielle pour un territoire qui leur appartient historiquement, avec en toile de fond la crainte de survenance d’un nouveau génocide perpétré par « les Turcs » (qu’ils soient d’Azerbaïdjan ou d’Anatolie), après celui de 1915 ou les pogroms anti-arméniens commis en Azerbaïdjan en 1988. Et sur ce point, les dernières déclarations des présidents Erdogan et surtout Aliev [qui vient d’annoncer qu’il vise la conquête d’une grande partie du territoire de l’Arménie] ne font qu’alimenter et justifier ces craintes.

Quelle est votre analyse par rapport à l’accord de cessez-le-feu signé début novembre qui semble placer Moscou comme véritable vainqueur du conflit ?

L’accord de cessez-le-feu signé le 10 novembre dernier sous l’égide de Sergueï Lavrov installe la Russie en maître du jeu, avec le déploiement pour cinq ans au moins d’une importante force d’interposition russe dans la région. Cette force ne déploie pas seulement des moyens militaires, mais également un soft power qui rassure et séduit la population locale. Mais l’accord du 10 décembre ne règle en rien le statut du Haut-Karabakh.

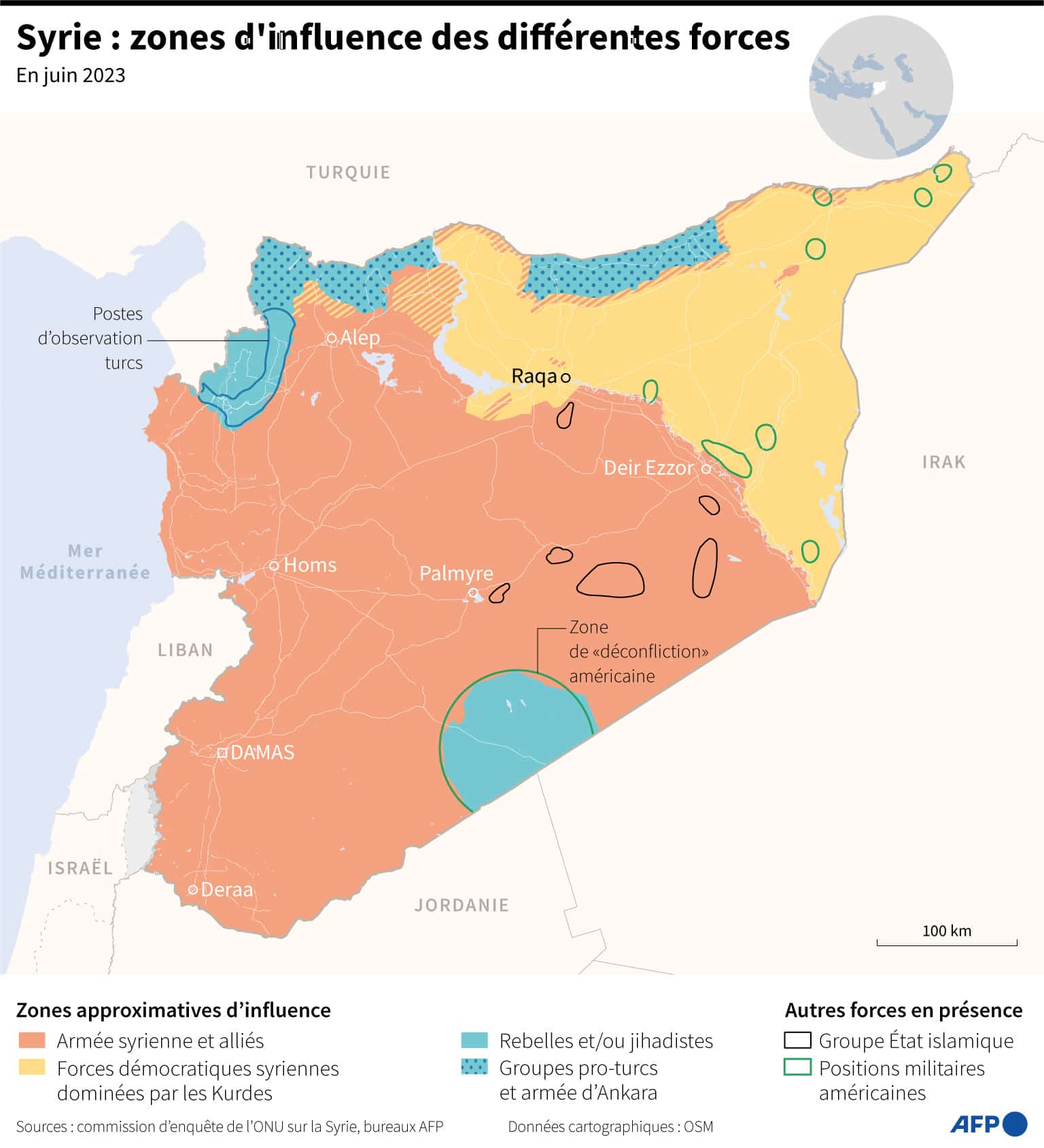

L’évolution ultérieure dépendra des négociations qui seront menées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que du cadre dans lequel cette négociation sera menée. Trois hypothèses sont possibles : la réactivation du Groupe de Minsk dans le cadre de l’OSCE (avec les co-présidences française, russe et américaine), qui est le cadre qui a prévalu jusqu’ici, l’ouverture d’un nouveau cadre russo-turc (voire russo-turco-iranien) de négociations, sur le modèle du « Processus d’Astana » [lancé par l’accord d’Astana, signé le 4 mai 2017 par la Russie, l’Iran et la Turquie, portant création de quatre zones de cessez-le-feu en Syrie] – un cadre qui exclut totalement l’Occident du jeu, ou bien encore un mixte des deux.

Pour l’instant, seule la Russie avance concrètement sur ce dossier, mais elle n’a pas, à ma connaissance, de vision arrêtée de la formule territoriale qu’il convient d’appliquer pour résoudre ce conflit. La crise politique interne en Arménie, ouverte par la guerre, confère à la Russie un rôle encore plus grand, puisque, faute d’une légitimité suffisante, la voix du gouvernement arménien n’est plus ni audible ni crédible.

A lire aussi: Conflit au Haut-Karabagh : le point de vue de l’Azerbaïdjan

La guerre opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan met en lumière la complexité du partenariat russo-turc. Se retrouvant en Libye ou en Syrie, ces deux pays entretiennent une relation pragmatique. Vous apparait-elle comme une illustration de la Realpolitik ?

En effet, la Russie considère le conflit du Haut-Karabakh dans un continuum géostratégique allant du Nord-Caucase au Proche-Orient, incluant la mer Noire et l’Est de la Méditerranée. Dans cette perspective, ce qui prime n’est pas tant la protection coûte que coûte de son allié arménien, si cher et si précieux soit-il, mais le maintien d’un rapport de force favorable avec Ankara. Et ce rapport de force se développe sur plusieurs terrains à la fois – Caucase, Syrie, Libye – qui doivent donc être analysés en tant que tels, mais aussi dans leurs multiples interactions. La politique extérieure russe est incontestablement frappée du sceau de la Realpolitik. Le maintien d’une relation de « partenariat » (c’est le terme couramment employé) avec la Turquie est essentiel.

Dans cette vaste zone Caucase-Proche Orient-Méditerranée orientale, la Russie se positionne comme la puissance motrice de « partenariats » entre les puissances régionales – la Russie, la Turquie et l’Iran, à savoir les trois ex-Empires russe, perse et ottoman – qui excluent, autant que possible, le bloc occidental et son proche allié Israël. Sans le formuler explicitement, c’est peut-être ce que vise la Russie pour toute la grande région Caucase – Mer Noire – Proche-Orient.

En flattant les ambitions d’indépendance stratégique de la Turquie portées par Erdogan, Vladimir Poutine, dans son dernier discours au « Forum de Valdaï » le 22 octobre dernier [pour une version doublée en français : https://www.youtube.com/watch?v=ABoa7Iclt7E] formait à mots à peine couvert le souhait de voir émerger une Turquie véritablement indépendante, dégagée de l’OTAN et du bloc occidental, avec laquelle la Russie pourrait véritablement « traiter » comme elle l’entend. Car il ne faut pas perdre de vue que les conflits dans la grande région Caucase-Mer Noire-Proche-Orient ont pour toile de fond la « nouvelle guerre froide » entre la Russie et le bloc occidental, qui bat son plein depuis 2008.

L’Iran est également un acteur central du conflit au Haut-Karabakh. Traditionnellement allié à Erevan, il entretient également de nombreux rapports avec Bakou tant par l’importance de sa diaspora azérie que par le fait que l’Azerbaïdjan demeure un pays chiite. Comment Téhéran se positionne-t-il dans ce conflit ?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’Iran a été discret dans cette guerre du Haut-Karabakh, qui se déroulait pourtant à 50 km de sa frontière septentrionale ! À plusieurs reprises, Téhéran a rappelé son attachement au principe d’intégrité territoriale, semblant marquer un soutien indirect à la partie azérie. Pourtant, en effet, les relations de l’Iran avec l’Arménie sont bonnes, au point qu’on peut presque les qualifier d’alliance tacite. L’Iran, néanmoins, craint beaucoup l’Azerbaïdjan, dont la capacité de nuisance est, pour Téhéran, tout à fait réelle. Je mentionnerai trois éléments : tout d’abord, la guerre fait « bouger les lignes » en matière de frontières, puisque l’Arménie contrôlait de facto [via l’occupation des territoires situés sur le flanc sud du Haut-Karabakh] de larges pans de la frontière avec l’Iran qui repassent sous contrôle azéri ; ensuite, comme vous le dites, il existe une forte minorité azérie en Iran [entre 15 et 18 millions, soit près de 20% de la population de l’Iran] ; enfin, et surtout, l’Azerbaïdjan est un devenu un proche allié d’Israël, qui fournit à Bakou des armes de pointes et qui a installé en Azerbaïdjan une « base » de renseignement sur l’Iran.

A lire aussi: Fenêtre sur le monde. Conflit au Haut-Karabagh

La compréhension de cette guerre serait incomplète sans prendre en compte l’opinion publique. En Russie, comment celle-ci peut-elle influencer la décision politique et, en définitive, dans quel camp se place-t-elle ?

Pendant toute la guerre, les médias russes ont fonctionné sous deux régimes : les informations télévisées, sous contrôle étroit du pouvoir, ont diffusé une version très « neutre » de la guerre, ne privilégiant aucune des deux parties, par symétrie avec la ligne officielle ; les talk shows, où la parole est plus libre, ont davantage reflété l’état de l’opinion russe – et surtout de l’intelligentsia russe – et manifesté une très nette préférence pour la partie arménienne. Parmi les arguments philo-arméniens, l’identité chrétienne de l’Arménie est la plus souvent mentionnée, une « communauté de civilisation » qui, pour beaucoup d’intervenants, aurait dû pousser la Russie à soutenir davantage les Arméniens, voire à intervenir à leurs côtés. Le président Poutine, à deux reprises, est intervenu sur cette question et a réaffirmé que pour la Russie, ce conflit est un « conflit de famille », qui oppose des peuples qui ne nous sont pas étrangers, sont « les nôtres », d’autant plus que près de 2 millions d’Arméniens et près de 2 millions d’Azéris résident en Russie. Quelle peut être, dans ces conditions, la position de la Russie, sinon celle de l’arbitre ?…