Prolégomènes. Urbs antiqua fuit

Selon les principes de La Roue rouge, voici des nœuds pour comprendre, des moments clé, décisifs, catastrophiques dans l’acception mathématique du terme. Également le désir de comprendre la pensée de l’empire : une domination totale imposée par une violence implacable.

387 av. J.-C. Brennus et le vae victis. 202 av. J.-C. Scipion l’Africain à Zama. 197 av. J.-C. La bataille de Cynoscéphales. 149 av. J.-C. Scipion Émilien et le sac de Carthage. 58 / 51-50 av. J.-C. César et la guerre des Gaules. 31 ap. J.-C. Actium Marc-Antoine face à Octave. Auguste. 68 ap. J.-C. Néron et l’incendie de Rome. La salle à manger tournante. 312-324 ap. J.-C. Constantin et le Christianisme. Le sac de Rome au Ve siècle. 1453 ap. J.-C. Prise de Constantinople.

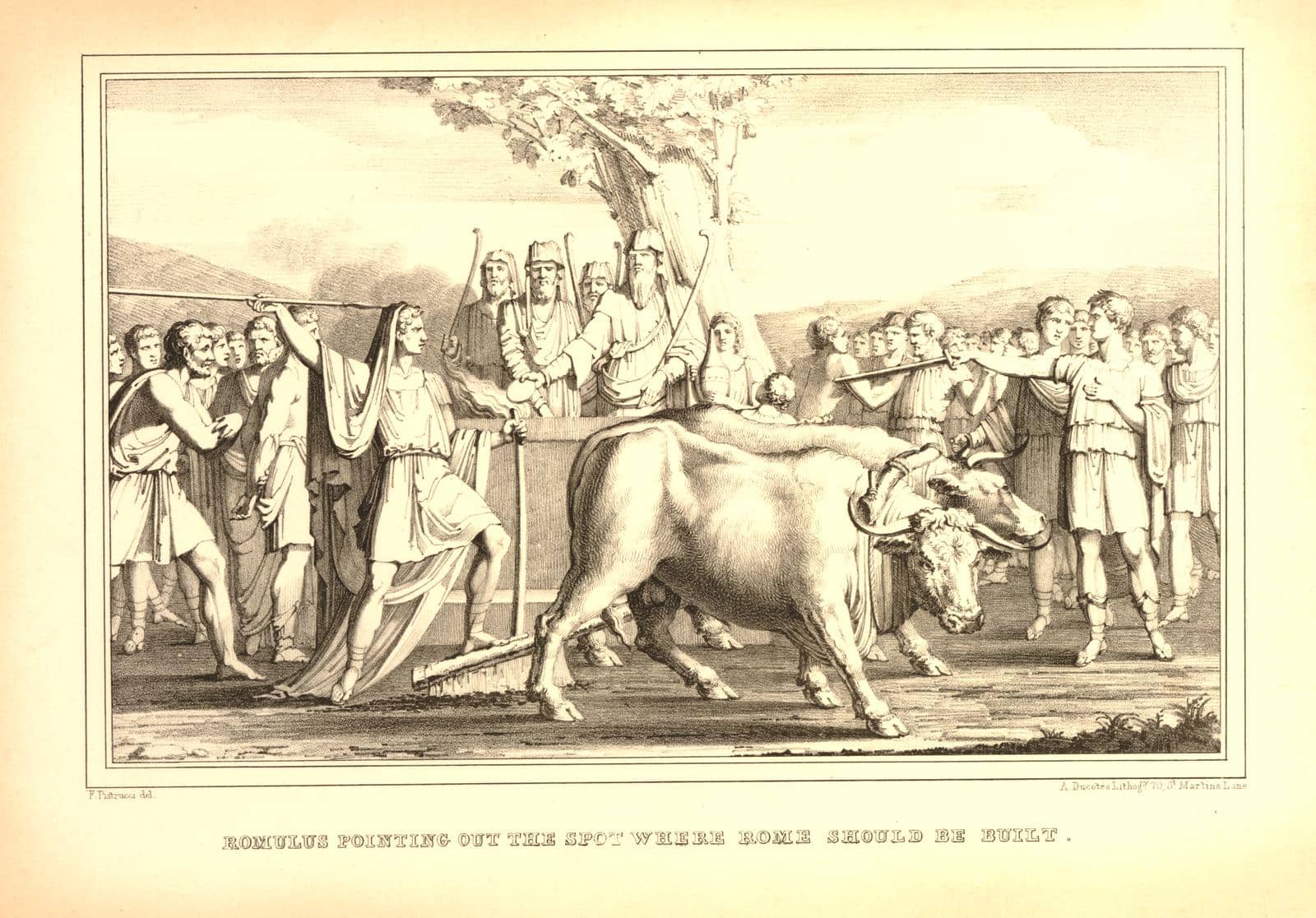

Les mythes de fondation : s’inspirer des travaux de Jacques Poucet. Lire Ovide, Plutarque, Varron…

Pomerium. Connu à Rome (et dans d’autres cités latines), le pomerium était une zone constituant la frontière religieuse entre la ville et l’extérieur.

Sulcus primigenius. Ou « sillon primordial ». C’est, dans le mythe de la fondation de Rome, le sillon tracé à la charrue par Romulus et qui marque les limites de la ville, sur le plan religieux (pomerium) et/ou matériel (murailles).

Le pomérium, les trois ordres indo-européens, la ville close de Romulus, la ville ouverte de Rémus. Dans la légende, une dialectique pour dire l’histoire de Rome et de sa glorieuse fermeture. Montesquieu.

- Tu regere imperio populos, Romane, memento… (Virgile, Énéide, VI, 851)

Pour Aelius Aristide, un rhéteur originaire d’Asie, et plus tard Denys d’Halicarnasse ou Diodore de Sicile, contemporains d’Auguste, Rome est digne d’admiration : « Et comme les autres cités ont leurs propres frontières et leur propre territoire, cette cité [Rome] a pour frontières et territoire le monde habité tout entier »[1].

L’étonnement d’un Grec est compréhensible. Dans un monde où la succession des empires est dans l’ordre des choses, selon la loi de la nécessité : « Une seule bataille priva Philippe de la Macédoine, un seul coup obligea Antiochos à se retirer de l’Asie, une sule défaite fit perdre la Libye aux Carthaginois »[2].

On songe à Démétrios de Phalère, philosophe péripatéticien qui dirigea Athènes de 317 à 307 au nom du parti macédonien, méditant Sur la Fortune et sur le caractère éphémère de la domination des Perses et celle d’Alexandre :

« Si vous considérez, non pas un temps infini ni une longue suite de générations, mais uniquement les cinquante dernières années, vous constaterez que la Fortune agit bien rudement. Pensez-vous que si, il y a cinquante ans, un dieu avait annoncé ce qui allait arriver, soit aux Perses ou à leur roi, soit aux Macédoniens ou à leur roi, ils auraient pu croire qu’à l’époque où nous sommes maintenant, la nation perse, à laquelle presque toute la terre était soumise, aurait perdu jusqu’à son nom et que les Macédoniens, dont le nom même était resté jusque-là ignoré de la plupart, seraient devenus les maîtres du monde ? »[3]

A lire également

Podcast. Rome : une armée au service de l’Empire – Nicolas Richoux

La domination de Rome, au contraire, comprise comme un aboutissement logique de toute tentative d’histoire universelle, comme celle du Gallo-Romain Trogue Pompée par exemple, perdure, elle, sans limites, dans l’espace et le temps.

« Mais, c’est un puissant génie que celui des Romains : lui, n’a pas soufflé qu’un jour ni connu une fugitive apogée, comme celle des Macédoniens il n’a pas été purement terrestre comme celui des Laconiens, ni purement maritime comme celui des Athéniens il ne s’est pas ébranlé tardivement comme celui des Perses, ni rapidement éteint comme celui des Carthaginois non, dès l’abord, depuis les toutes premières origines, il n’a cessé d’accompagner la Ville, partageant sa jeunesse, sa croissance, son gouvernement et il est resté à ses côtés sans défaillance sur terre comme sur mer, dans la guerre comme dans la paix, face aux Barbares comme face aux Grecs. »[4]

Dans ces conditions, le problème des Grecs, et c’est le cas de Polybe, pour parler de Rome et de son expansion, est compréhensible. Ainsi, traduire imperium au sens territorial est difficile. Philon d’Alexandrie, dans son compte rendu qu’il fait de sa mission auprès de Caligula, pour dire l’Empire de Rome emploie le mot hègémonia…

Il faudra attendre Zosime (VIe siècle) et son Histoire nouvelle pour qu’un Grec puisse raconter l’imperium de Rome et sa fin. Si Polybe, dit-il, a pu raconter comment les Romains ont fondé leur empire en un temps si bref, il expose, lui, comment ils le détruisirent par leur fol orgueil[5].

Mais venons-en à Denys d’Halicarnasse :

« Les plus illustres d’entre les peuples qui par le passé ont exercé l’hégémonie et dont l’historiographie nous a transmis le souvenir, ont donc, après être parvenus à un tel degré de développement et de force, été détruits. Quant aux puissances grecques, elles ne souffrent pas la comparaison avec ces derniers, qu’elles n’ont égalés ni par l’étendue de leur empire, ni par leur durée de leur éclat. Les Athéniens, pour leur part, n’exercèrent leur empire pendant soixante-huit ans que sur le littoral, et encore n’en contrôlaient-ils même pas la totalité, mais uniquement la partie comprise entre le Pont-Euxin et la mer de Pamphylie, alors que leur suprématie maritime était à son apogée. Quant aux Lacédémoniens, devenus maîtres du Péloponnèse et du reste de la Grèce, ils étendirent leur empire jusqu’en Macédoine, mais furent arrêtés par les Thébains : leur empire n’avait même pas duré trente ans. La cité des Romains, en revanche, règne sur toute la terre, partout où elle n’est pas inaccessible mais au contraire habitée par les hommes elle est maîtresse de toute la mer, non seulement de celle qui s’étend en deçà des colonnes d’Hercule, mais aussi de la mer océane, partout où il n’est pas impossible d’y naviguer elle est la première et la seule de toutes les cités dont le souvenir s’est conservé depuis l’origine des temps à avoir fait du levant et du couchant les limites de sa puissance. La durée de sa suprématie, loin d’être brève, est au contraire telle qu’aucune autre cité ou royauté n’en a connu d’aussi longue. »[6]

A lire également

Rome face aux invasions barbares

L’idée de Denys d’Halicarnasse est bien connue[7] : si les Romains ne sont pas des barbares, mais… des Grecs, ces derniers ne sont plus, alors, des vaincus, et la domination universelle de Rome fait alors partie intégrante de l’histoire grecque.

Il faut relire l’ouvrage de Paul Veyne L’Empire gréco-romain. Pour l’historien l’Empire dit « romain » fut en réalité gréco-romain à plus d’un titre. Par la langue d’abord. Le latin dans la moitié occidentale, le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Ensuite, la culture matérielle et morale de Rome est issue d’un processus d’assimilation de cette civilisation hellénique qui reliait l’Afghanistan au Maroc. Enfin, l’Empire gréco-romain dans un troisième sens : une culture hellénique et un pouvoir romain.

Quelles sont donc ses intentions dans l’enquête sur les débuts de Rome ? S’agit-il d’une simple figure de rhétorique pour un Grec habile dans l’art du logos visant à transformer une défaite en victoire, s’agit-il d’une savante et pernicieuse flatterie ? L’histoire romaine n’apparaît-elle pas, en effet, depuis une origine grecque supposée, comme celle d’une certaine décadence dont sont responsables les mélanges successifs, ou bien, puisque Rome, selon Denys d’Halicarnasse, est une polis, comme l’illustration du triomphe d’un modèle parfait, celui de la cité grecque.

Ce double langage révèle la position délicate des Grecs dans un univers romain.

Certes, l’empire est devenu tributaire des schémas culturels des vaincus. Une koinè gréco-latine. La Grèce vaincue a conquis son farouche vainqueur[8]. Marc-Aurèle écrit en grec. Et apparaît ainsi, en arrière-plan, l’attitude ambivalente des maîtres du monde – admiration et méfiance –, devant les subtilités grecques et le pouvoir terrible de leur logos, de leurs « discours terrassants » : on connaît les difficultés de Cicéron[9] à rendre la pensée philosophique des Grecs dans une langue qui n’a pas les mêmes ressources on connaît l’attitude de Caton le Censeur, commentée subtilement par Plutarque :

« Et, pour divertir et dégoûter son fils d’étudier les lettres et disciplines grecques, il lui disait, en renforçant et grossissant sa voix plus que sa vieillesse ne portait, comme si, par inspiration divine, il eût prononcé quelque prophétie : “Toutes et quantes fois que les Romains s’adonneront aux lettres grecques ils perdront et gâteront tout.” Et toutefois le temps a montré sa détraction et médisance vaine et fausse : car jamais la ville de Rome n’a tant fleuri, ni l’empire de Rome n’a été si grand, que quand les lettres et les sciences grecques y ont été en honneur et en prix. »[10]

Mais, à l’époque de Plutarque – les deux premiers siècles de l’ère chrétienne – la polis a disparu en tant que puissance politique et militaire. Rome s’est emparé de l’imperium mundi. La cité grecque, en particulier Athènes, n’est plus qu’un ornement d’Empire, une « Fondation » ou une cité d’écoles renommées, caractérisée par les « facilités pour l’étude grâce à l’abondance des livres et des conférences de toute sorte »[11]. Une cité pour laquelle Plutarque recueille, dans les Vies parallèles, à la fois les gloires et les vestiges, pour une galerie de portraits sans précédent dans la littérature grecque, même s’il existe des illustrations du genre biographique[12]. Dans le recueil des Moralia, Plutarque, « glaneur passionné des dépouilles du monde hellénique, offre la synthèse éclectique de l’acquis d’une civilisation qu’il veut préserver du désastre »[13]. Un monde qu’il veut faire revivre. Athènes n’est plus la cité la plus illustre et la plus heureuse[14].

A lire également

Podcast. Rome, l’Empire et le tribut. Jérôme France

Se réfugier dans les hauts faits et les trésors du passé est le trait d’un bon nombre de Grecs contemporains de Plutarque, pour fuir un temps dominé par Rome. Cette fuite en arrière trouve son illustration la plus évidente dans la pratique générale de la mimésis dans la littérature ou l’histoire, à la limite du plagiat des œuvres anciennes. Lucien se moque de ce genre d’attitudes et parle de « mensonges unanimes et officiels ».

Il n’y a pas seulement les histoires qu’Athènes se raconte à elle-même. Si beaucoup de Grecs se sentent à l’aise dans le nouvel état de choses, et “collaborent”, des omissions sont révélatrices. S’intéressant à l’histoire athénienne d’Athènes, ils associent dans un singulier raccourci historique, le passé d’Athènes à leur présent, négligeant souvent, et quand ils le peuvent, non seulement l’époque hellénistique, mais surtout la défaite devant les légions romaines. Ainsi Arrien – et il est difficile de penser qu’il regrette la domination de Rome – évoque, dans l’Anabase d’Alexandre, la théorie de la succession des empires, en évitant de parler de la conquête romaine. Il y eut pourtant Cynoscéphales, en 197. Même si, selon Polybe[15], des erreurs de commandement furent commises du côté macédonien, cette bataille est bien, pour l’historien, le triomphe inévitable de la légion romaine, préfigurant celui de Pydna en 168. La phalange monolithique est structurée de telle sorte que les guerriers ne peuvent faire volte-face, ni livrer des combats individuels. Au contraire la légion est beaucoup plus souple par ses possibilités de subdivisions en manipules et en centuries.

Mais, d’une manière générale, revient sans cesse, à la manière d’un leitmotiv, le thème de la puissance romaine et celui du rôle réel de la Grèce. L’orateur Dion de Pruse, surnommé Chrysostome, “bouche d’or”, embellit parfois le passé glorieux de l’hellénisme. Mais, il l’affirme, les choses dont les Grecs sont si fiers se révèlent aux yeux des Romains comme des péchés grecs.

Chez Aelius Aristide, la soumission des cités grecques à Philippe et à Alexandre annonce la soumission à Rome :

« Y a-t-il aujourd’hui un enfant ou un vieillard assez stupide pour ignorer qu’une cité unique, la première et la plus grande, tient sous sa domination toute cette terre, que le pouvoir suprême est aux mains d’une seule famille, que des gouverneurs vous sont envoyés chaque année, conformément à la loi et qu’il leur est permis de décider, de toutes choses petites et grandes, selon leur bon plaisir ? »[16]

A lire également

Achille, un modèle de bravoure dans la pensée guerrière d’Alexandre

Plutarque, à son tour, prend conscience du peu d’importance du jeu politique des cités grecques ne possédant plus qu’une indépendance illusoire à l’intérieur de l’Empire. Il voit les chaussures du proconsul romain au-dessus de sa tête :

« Lorsqu’on entre dans une charge, quelle qu’elle soit, il ne suffit pas d’avoir présentes à l’esprit les réflexions que Périclès se rappelait à lui-même quand il revêtait la chlamyde : “Penses-y, Périclès : tu commandes à des hommes libres, tu commandes à des Grecs, et à des citoyens d’Athènes”. Il faut encore se dire : “Toi qui commandes, tu es un sujet tu commandes dans une cité soumise aux proconsuls, aux procurateurs de César”. »[17]

Plutarque conseille, plus loin, de laisser Marathon, Platées, l’Eurymédon et tous les autres exemples qui, aux écoles des sophistes, font s’enfler et trépigner de vaine fierté le peuple. Pourtant, dans La gloire des Athéniens, il se demande si les Athéniens se sont davantage illustrés par la guerre ou par les choses de l’esprit : la cité d’Athènes célèbre non pas les victoires d’Eschyle ou de Sophocle, mais, aujourd’hui encore, la victoire de Marathon, la victoire navale de Chabrias à Naxos, la victoire de Platées ou de Salamine. En apparente contradiction avec le thème évoqué dans les Préceptes politiques, Plutarque privilégie, ici, les exploits guerriers, l’action, plutôt que l’art de la mimésis qui n’est que copie de la réalité. Ces célébrations, en accord avec l’image de la cité cultivée par la seconde Sophistique, semblent être pourtant appréciées par lui, car elles lient, le passé au présent, et entretiennent la mémoire et la fierté des Grecs. Sans remettre en question la domination romaine, elles sont une manière de compensation symbolique face à la puissance actuelle des maîtres du monde.

« Voilà ce qui a élevé la cité à la gloire, ce qui l’a menée à la grandeur c’est devant cela que Pindare a appelé Athènes “le pilier de la Grèce” non pas parce que les tragédies de Phrynichos et de Thespis lui auraient permis de diriger les Grecs, mais parce que d’abord à la victoire de l’Artémision, selon les propres termes du poète, “Les fils d’Athènes jetèrent, éclatante, La base de la liberté”, puis, quand, par les journées de Salamine, Mycale et Platées, ils eurent comme trempé dans l’acier la liberté de la Grèce, ils en firent don au reste de l’humanité. »[18]

Et dans cet ordre d’idées, il imagine ce qu’aurait pu être un affrontement entre Alexandre et Rome, si le fils de Philippe avait pu diriger ses troupes vers l’Occident[19]. Plutarque regrette la disparition brutale du jeune prince macédonien, au destin si fascinant : « Si l’être divin qui avait envoyé ici-bas l’âme d’Alexandre ne l’avait rappelée si tôt, une loi unique régirait tous les hommes, qui porteraient leur regard vers la lumière commune d’une même justice. Au lieu de cela, une partie de la terre est restée sans soleil : celle qui n’a pas vu Alexandre. »[20]

Mais, il le sait, le temps des batailles et des gloires militaires n’est plus. Il faut rendre « sa chlamyde plus simple, se détourner des fonctions de chef d’armée et regarder vers la tribune »[21], se contenter de modestes magistratures civiles et chercher dans l’histoire grecque d’autres modèles à imiter. Obéir aux Romains est bien une nécessité : sur plus d’un vaincus est tombée la hache. C’est ce qui est arrivé « à Pardalas et à ses partisans pour avoir oublié les limites »[22].

A lire également

L’Occident : primauté de la personne et de l’état de droit

Certes Athènes, à l’époque de Néron (54-68), dans une Grèce très dépeuplée – ne présentant donc que peu d’intérêt pour l’administration et le fisc romains – est reconnue par les Romains comme civitas foederata et libera, et conserve son système municipal, ses magistrats, ses différentes assemblées. Néron, renouvelant le geste de Flaminius (196 av. J.- C.) a “libéré” encore une fois les Grecs. Devant les foules rassemblées, il a prononcé, selon une inscription d’Akraiphiai, en Béotie, les paroles suivantes : « Vous tous, Grecs, qui habitez l’Achaïe et ce qui était jusqu’à maintenant le Péloponnèse, recevez la liberté et l’exemption de taxes, ce que vous n’avez jamais eu même dans vos périodes de plus grande prospérité, car vous avez été esclaves soit des étrangers, soit les uns des autres. »[23]

Mais ce n’est qu’une liberté illusoire[24] et Vespasien imposera à nouveau à la Grèce son statut de province sénatoriale auquel Néron avait mis un terme.

Cela n’empêche pas Plutarque de célébrer le rétablissement de l’ordre dans le monde, les bienfaits de la pax romana :

« Mais aujourd’hui les affaires pour lesquelles on consulte le dieu [Apollon] dénotent une tranquillité dont, pour ma part, je me réjouis et me félicite car il règne une grande paix et un grand calme toute guerre a cessé on ne voit plus d’émigrations ni de révoltes, plus de tyrannies, plus de ces autres maladies et fléaux de la Grèce qui réclamaient en quelque sorte l’action de remèdes nombreux et extraordinaires. »[25]

Mais ailleurs, et cela est révélateur, il en souligne les inconvénients, comme on l’a vu plus haut dans les Préceptes politiques. Le magistrat grec est sous contrôle de Rome. Il encourt, en cas de faute, l’exil ou la mort. Mais, il faut éviter que la cité soumise à Rome ne devienne esclave :

« Tout en présentant à ses maîtres une patrie qu’il a rendue docile, l’homme d’État ne doit pas l’abaisser davantage, et en plus des chaînes qu’elle a à la jambe, lui en mettre d’autres au cou, comme le font certains qui, en déférant aux autorités souveraines les petites affaires aussi bien que les grandes, accusent son esclavage, ou plutôt détruisent totalement sa vie politique, en frappant son gouvernement de paralysie et de crainte et en lui ôtant tout pouvoir. »[26]

Ces historiens, ces philosophes sont bien pris entre deux mondes, celui des Latins et celui des Grecs, le présent et le passé.

Il y a ainsi deux attitudes curieusement concomitantes.

D’une part les regrets et les éloges d’un monde disparu dont le symbole est l’histoire et la civilisation d’Athènes, la vie des hommes illustres d’une cité dont l’histoire et la représentation séduisent et hantent les Grecs qui ne voient la Grèce qu’à travers elle. Philon d’Alexandrie ne dit-il pas que les Athéniens sont « ceux des Grecs qui ont l’intelligence la plus pénétrante ». Plutarque fait très souvent dans ses Vies l’éloge d’Athènes dont il est devenu le citoyen : « Cette ville a toujours fait par le passé, et fait encore de présent jusques à notre temps de grands actes de bonté et d’humanité, pour lesquels elle est à bon droit grandement louée, prisée et honorée de chacun »[27]. On pense aussi à l’opuscule sur La gloire des Athéniens…

A lire également

Podcast. Delphes : un sanctuaire panhellénique

D’autre part la collaboration à un monde nouveau, celui de l’Urbs, la Ville par excellence. Il suffit de rappeler le rôle de Polybe et son comportement tout à fait intégré à la vie romaine, à tel point qu’il accompagne Scipion Émilien lors de la destruction de Carthage.

L’historien Arrien joua un rôle actif dans l’administration impériale, si l’on en croit Photios[28]. Ami d’Hadrien, il fut son légat en Cappadoce, entre 131 et 137, aux limites de l’empire, où il affronta les incursions des Alains. Appien d’Alexandrie, contemporain d’Arrien, fut avocat, puis procurateur, comme il le signale dans le préambule à ses œuvres. Dion de Pruse, fut ami de Nerva et de Trajan. On pense aussi au rhéteur Philostrate, membre du cercle littéraire de Julia Domna, mère de Caracalla et femme de Septime Sévère, à Hérode Atticus, sophiste fameux et richissime évergète, sénateur et consul, familier d’Antonin et maître de Marc-Aurèle en rhétorique grecque, à Pausanias, à Timagène d’Alexandrie, à Dion Cassius, Grec de Bithynie, sénateur romain, deux fois consul à l’époque de Sévère Alexandre.

Et, bien sûr, Plutarque. Il présente un rapport au proconsul d’Illyrie, il va à Rome en tant que chargé d’affaires de Chéronée[29]. Correspondant avec de nombreux Romains – comme le montrent ses dédicaces à des hauts personnages de l’entourage impérial –, il est l’intime de Mestrius Flavius, peut-être même, le confident de Vespasien, de Trajan, puis d’Hadrien. Il faut, conseille-t-il, « se ménager toujours l’amitié d’un Romain très puissant et haut placé »[30]. Le philosophe n’a pas avoir de honte, en effet, de cultiver l’amitié d’un homme en place[31]. Mestrius Florus[32], ou L. Sossius Senecio[33] sont ses amis. Il a pour auditeur, à Rome, des personnages comme le fameux Rusticus[34], qui, lors d’une lecture publique de Plutarque, attendit la fin de la conférence, pour rompre le cachet d’une lettre missive de l’empereur qu’on venait de lui apporter.

Toutefois, Plutarque, malgré les affirmations de la Souda[35], n’a pas de distinctions honorifiques au sein de l’Empire. Surtout que pour exercer un tel office, au nom du peuple romain, il faut parler le latin. Or, pendant son séjour en Italie, il n’a pas eu le loisir de l’apprendre : « c’est bien tard, étant déjà fort avant au décours de [son] âge, [qu’il a] commencé à prendre en main les livres latins »[36]…

A lire également

La Chute de Rome. Fin d’une civilisation, de Bryan Ward-Perkins

- La chute

- « Rome n’est plus dans Rome »

Machiavel incriminait le recrutement de mercenaires barbares…

On sait aussi le choc des invasions barbares…

Pour d’autres, le déclin et la chute de l’empire des Césars résulteraient, d’une part, de la détérioration du climat, d’autre part, d’une succession d’épidémies…

Les canalisations en plomb…

La perte de la fides et la piétas telle que l’historien Pierre Grimal les a définies. La fides : la loyauté envers la parole donnée et les traités, base de la capacité des Romains à intégrer leurs adversaires de la veille dans leur cadre institutionnel et juridique. La pietas : le respect des traditions reçues du père et le souci de la transmettre à son tour à ses fils.

Montesquieu, dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ou Grandeur et décadence de l’empire romain, est une œuvre de Montesquieu, rédigée en 1734, évoque la Rome antique, ses forces politiques, ses abus et les causes de sa chute. Une réflexion philosophique sur l’histoire que Montesquieu reprend plus tard dans De l’Esprit des lois.

La grandeur des Romains s’explique par leur excellence militaire, leurs conquêtes et leur constitution qui, malgré les fractions et les luttes de pouvoir, parvient à maintenir la liberté. Mais « Rome devait périr par sa grandeur même » : les mœurs des Romains se corrompent et la république, déchirée par les guerres civiles, fait place au régime impérial. Dès lors, Rome s’engage dans une décadence progressive, depuis les despotes Tibère et Caligula, jusqu’à la ruine de l’Empire d’Occident, enfin la chute de l’Empire d’Orient. « Ce n’est pas la fortune qui domine le monde […] Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l’élèvent, la maintiennent ou la précipitent ; tous les accidents sont soumis à des causes ; et si le hasard d’une bataille, c’est-à-dire une cause particulière, a ruiné un état, il y avait une cause générale qui faisait que cet état devait périr par une seule bataille. »

« Ils vainquirent tous les peuples par leurs maximes : mais, lorsqu’ils y furent parvenus, leur république ne put subsister ; il fallut changer de gouvernement : et des maximes contraires aux premières, employées dans ce gouvernement nouveau, firent tomber leur grandeur. »

« Lorsque les légions passèrent les Alpes et la mer, les gens de guerre, qu’on était obligé de laisser pensant plusieurs campagnes dans les pays que l’on soumettait, perdirent peu à peu l’esprit de citoyens, et les généraux qui disposèrent des armées et des royaumes, sentirent leur force, et ne purent plus obéir. Les soldats commencèrent donc à ne connaître que leur général, à fonder sur lui toutes leurs espérances et à voir de plus loin la ville. Ce ne furent plus les soldats de la république, mais de Sylla, de Marius, de Pompée, de César. Rome ne put plus avoir si celui qui était à la tête d’une armée dans une province, était son général ou son ennemi. »

« La ville déchirée ne forma plus un tout ensemble : et comme on n’en était citoyen que par une espèce de fiction, qu’on n’avait plus les mêmes magistrats, ni les mêmes murailles, les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes sépultures, on ne vit plus Rome des mêmes yeux, on n’eut plus le même amour pour la patrie, et les sentiments romains ne furent plus. »

« Du temps de la République, on eut pour principe de faire continuellement la guerre, sous les empereurs, la maxime fut d’entretenir la paix. »

A lire également

- « Tu l’emportes, Galiléen»

Relire Gibbon et L’Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain d’Occident.

Relire Celse et Rougier.

Un monde a disparu, celui de Périclès et aussi d’Hadrien, où la véritable religion était le culte de la cité elle-même, une théologie du politique. Un autre, dominé par le religieux, se fait jour, avec, d’une manière générale, la promesse de diverses formes de salut, ici-bas ou après la mort.

Voici, d’origine perse, Mithra, une divinité adorée par les légionnaires, les Baals syriens, Isis et Sérapis venus de l’Égypte hellénistique, la Grande Mère, Cybèle et son parèdre Atys, parvenus de Phrygie, avec leurs sociétés secrètes et leurs cérémonies inquiétantes, comme le taurobole de la Grande Mère ou l’exposition et le cortège du pin arraché symbolisant la mutilation d’Atys. Ces dieux souffrent, meurent et ressuscitent, ils assurent à leurs initiés, sans distinction de patrie ou de condition, une protection ici-bas et, peut-être, dans l’au-delà. Une belle espérance. Ces dieux, par l’éclat et la beauté des rites et la pompe des fêtes, éblouissent les fidèles, et conduisent, par des musiques et des chants enivrants, par des danses et des vertiges, à l’extase, à l’exaltation des âmes. Ces dieux séduisent les masses par la paix intérieure et les rêves d’immortalité qu’ils proposent. Un climat favorable au christianisme futur.

Pour saint Paul, au début de l’ère chrétienne, il n’y a pas de puissance (potestas) qui ne vienne de Dieu, la puissance étant d’abord en Dieu, le Créateur de toutes choses. La séparation des ordres est déjà claire, même si les deux cités[37] sont dépendantes l’une de l’autre. La hiérarchie des valeurs n’est plus la même. Le chrétien doit aimer Dieu et l’homme, son prochain, au nom de la fraternité, de la justice, de la charité, de l’amour universel, de la foi et de l’espérance en un salut.

Une vertu, ou plutôt une morale autre.

Déjà, au IIe siècle, les Chrétiens ont été compris par Celse, un contemporain de Marc Aurèle, comme des adversaires absolus, des fauteurs de troubles et de dissensions. Animés les uns contre les autres d’une haine mortelle, ils seraient source d’un danger mortel pour l’empire, dans une société particulièrement tolérante dans le domaine de la pensée et de la religion. La lecture de Celse, malgré le prisme d’Origène et sa réfutation du Discours prétendument vrai, éclaire certaines raisons de l’incroyable et formidable défaite du paganisme. Dans le Discours vrai, les Chrétiens, les Barbares de l’intérieur, conspirent contre les lois, et, alors que la menace extérieure se fait pressante, se dérobent aux devoirs civiques et militaires, tout en profitant des bienfaits de la pax romana.

Le refus du culte impérial est une menace.

Pour Celse, malgré une histoire sainte extravagante, pleine de contradictions et d’invraisemblances, malgré une doctrine de provenance barbare et manquant d’originalité, les Chrétiens apparaissent comme très habiles dans leur propagande : il suffit de croire pour être sauvé. Ils se présentent, enfin, comme les seuls détenteurs de la vérité face aux fables mythologiques et aux superstitions.

Le logos est devenu la Parole créatrice, la réalisation et la manifestation de Dieu. Jésus Christ est le Logos, et le Logos est Dieu. Philon d’Alexandrie, au début de notre ère, dit la philosophie servante de la « divine théologie » pour en formuler les dogmes et en élucider les controverses. Pour lui, la philosophie, par étapes ou cycles successifs, doit conduire à la sagesse, c’est-à-dire à la parole de Dieu. Avec les Apologistes, au IIe siècle, le christianisme devient la philosophie, la seule. Le Discours vrai est incarné par le Fils de Dieu.

Au IIIe siècle, pour Clément d’Alexandrie, le christianisme est alors une “philosophie” qui enseigne un mode de vie où il faut prendre le divin comme principe d’éducation et de réalisation.

La vérité chrétienne est le couronnement de la “philosophie”…

Pour Tertullien, comme pour Théophile d’Antioche qui refuse de rendre un culte à l’empereur, il n’y a pas de compromis possible : le chrétien doit faire le choix entre Dieu et César, entre le monde de la lumière et celui des ténèbres, entre la vraie religion et l’idolâtrie : dans le De Idolatria, le christianisme apparaît bien comme incompatible avec le paganisme.

Après le dieu solaire syrien d’Héliogabale, voici le culte du Soleil, imposé par Aurélien, en 270, à tout l’empire, le Sol Dominus Imperii Romani, « le Soleil maître de l’empire romain », le Sol comes, le Soleil compagnon du prince : un culte solaire pour un paganisme revivifié et unifié, pour assurer la loyauté politique à l’égard de l’empereur, lui-même émanation du Soleil, le représentant du Sol invictus, le Soleil invaincu ou invincible. Un seul dieu pour un seul empire. Il s’agit là d’une stratégie visant à faire de ce culte un centre de gravitation pour un paganisme revivifié et unifié, pour assurer la loyauté politique à l’égard de l’empereur, lui-même étant émanation du Soleil, le représentant du Sol invictus, le Soleil invaincu ou invincible. Ce dogme solaire est encore un idéal politique. Il préfigure, cependant, l’époque d’un pouvoir politique autre : l’unité de l’Empire sera liée à celle de la foi, puis soumise à elle…

Mais le christianisme est choisi comme religion officielle par Constantin, le vainqueur de Maxence. Après la condamnation de l’hérésie d’Arius, l’Église est devenue une organisation monolithique professant une doctrine unique. Les deux cités se mêlent. Se révèle, en même temps, la force de leurs antinomies.

Au IVe siècle, Julien dit l’Apostat retrouve les dieux perdus. Avant de revêtir la pourpre, en compagnie de Libanios et des philosophes Maximos d’Éphèse, Thémistios et quelques autres, il lit, avec délices, Platon, Plotin ou Porphyre. Proclamé par les légions, il pense une “église” païenne où ceux qui officieraient devraient se consacrer à la lecture de Pythagore, de Platon, d’Aristote, des Stoïciens.

Il rêve le Soleil-roi. Mais les temples restent déserts. Près d’Antioche, dans le voluptueux et mystique bois de Daphné, consacré à Apollon et aux nymphes, une église a été construite face au temple du dieu. On y avait fait porté les reliques d’un certain Babylas, martyrisé sous Dèce. Julien veut faire revivre le sanctuaire et rompre le silence de l’oracle. En vain. Pendant une nuit calme et sans nuages, le temple de Daphné brûle. Libanios, dans sa monodie, parle d’une entreprise impie et dénonce une âme scélérate, un crime. L’empereur meurt, peu de temps après, sur les rives escarpées du Tigre, en Phrygie, dans une expédition contre les Perses. Vaine aventure et dernière tentative de l’empire romain. Bien plus tard, avec Damascius, disparaît le dernier successeur de Platon : Justinien a interdit tout enseignement professé par ceux qui sont malades de la folie sacrilège des Grecs…

Julien n’a peut-être pas tort lorsqu’il s’écrie, avant de mourir, comme le veut la tradition : « Tu l’emportes, Galiléen » …

La coexistence de ces deux conceptions du monde mises en mouvement est, dans ces conditions, essentielle pour l’histoire de l’Occident : une synthèse étrange de deux principes fondamentalement antagonistes et incompatibles, la foi obéissante de la Bible d’une part, et la libre critique, celle du logos, de la philosophie, d’autre part. Selon la Bible, qui ne connaît pas d’équivalent au mot « doute », le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Pour les sophoi grecs, c’est l’étonnement, puis la découverte de la raison d’être de cet étonnement, exercice de l’abstraction et de l’intelligence pure.

Le paganisme et la pensée antique sont condamnés irrémédiablement, défendus en vain par Porphyre, Julien, Proclus et les derniers philosophes néo-platoniciens…

Nous vivons, dans le monde qui est nôtre, le même drame.

Encore une fois, les civilisations sont mortelles.

En correspondance, en harmonie belle, cette méditation sur les ruines et les révolutions des empires de Volney que Bonaparte a lue :

« Ici, me dis-je, ici fleurit jadis une ville opulente : ici fut le siège d’un empire puissant. Oui, ces lieux maintenant si déserts, jadis une multitude vivante animait leur enceinte ; une foule active circulait dans ces routes aujourd’hui solitaires. En ces murs, où règne un morne silence, retentissait sans cesse le bruit des arts et les cris d’allégresse et de fêtes : ces marbres amoncelés formaient des palais réguliers ; ces colonnes abattues ornaient la majesté des temples ; ces galeries écroulées dessinaient les places publiques. Là, pour les devoirs respectables de son culte, pour les soins touchant de sa subsistance, affluait un peuple nombreux : là, une industrie créatrice de jouissances appelait les richesses de tous les climats ; et l’on voyait s’échanger la pourpre de Tyr pour le fil précieux de la Sérique, les tissus moelleux de Cachemire pour les tapis fastueux de la Lydie, l’ambre de la Baltique pour les perles et les parfums arabes, l’or d’Ophir pour l’étain de Thulé. Et maintenant voilà ce qui subsiste de cette ville puissante, un lugubre squelette ! Voilà ce qui reste d’une vaste domination, un souvenir obscur et vain ! Au concours bruyant qui se pressait sous ces portiques, a succédé une solitude de mort. Le silence des tombeaux s’est substitué au murmure des places publiques. L’opulence d’une cité de commerce s’est changée en une pauvreté hideuse ; les palais des rois sont devenus le repaire des bêtes fauves ; les troupeaux parquent au seuil des temples, et les reptiles immondes habitent les sanctuaires des dieux ! Ah ! comment s’est éclipsée tant de gloire ! Comment se sont anéantis tant de travaux ! ainsi donc périssent les ouvrages des hommes ! ainsi s’évanouissent les empires et les nations ! »

Soljenitsyne l’avait déjà vu et compris : « Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l’intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malades. Vous avez la maladie du vide. Le système occidental va vers son état ultime d’épuisement spirituel : le juridisme sans âme, l’humanisme rationaliste, l’abolition de la vie intérieure… Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Elles ont oublié que le premier droit de l’homme, c’est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. »

[1]. Aelius Aristide, Éloge de Rome, 61.

[2]. Plutarque, Sur la fortune des Romains, 323 F, trad. Budé.

[3]. Polybe, XXIX, 21, trad. D. Roussel.

[4]. Plutarque, Sur la fortune des Romains, 324 B.

[5]. Voir Zosime, Histoire nouvelle, I, 57, 1.

[6]. Denys d’Halicarnasse, Les Origines de Rome, I, 3, trad. V. Fromentin et J. Schnäbele.

[7]. Voir F. Hartog, « Le choix de Denys et l’identité des Romains », préface à l’édition des Antiquités de Rome, Les Belles Lettres, « La roue à livre », 1990.

[8]. Voir le vers d’Horace, Épîtres, II, 1, 156 : « Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti Latio. »

[9]. Voir C. Nicolas, « À propos du lexique philosophique de Cicéron » in Les Grecs, les Romains et nous. L’Antiquité est-elle moderne ? Textes réunis et présentés par R.- P. Droit, Le Monde Éditions, 1991.

[10]. Plutarque, Vie de Caton le Censeur, XLVIII. Voir R. R. Bolgar, « Notre héritage grec » in Moses I. Finley et Cyril Bailey, L’héritage de la Grèce et de Rome, Robert Laffont, « Bouquins », 1992 : « Si les Romains avaient rejeté l’éducation grecque tout en gardant leurs contacts avec le monde grec, ils auraient couru le danger de se retrouver tributaires de subalternes grecs au point de voir le pouvoir réel leur échapper. »

[11]. Id., Sur l’E de Delphes, 384 E.

[12]. On pourrait remonter jusqu’à Xénophon dans sa Cyropédie, ses Mémorables et dans son Agésilas, ou Isocrate et son Évagoras. Mais Aristote serait le véritable devancier, annonçant Aristoxène de Tarente, Satyros, Antigone de Karistos, Phanias d’Érèse tous philosophes, ou bien Douris de Samos, Hermippos et Néanthès de Cyzique, historiens, ceux-là…

[13]. R. Aulotte, Amyot et Plutarque, La tradition des Moralia au XVIe siècle, Droz, 1965, p. 12.

[14]. Voir Thucydide, II, 64, 3.

[15]. Voir Polybe, XVIII, 26.

[16]. Aelius Aristide, Aux cités sur la concorde, 60-63, trad. A. Boulanger.

[17]. Plutarque, Préceptes politiques, 813 D-E.

[18]. Id., La Gloire des Athéniens, 350 A-B.

[19]. Voir id., Sur la fortune des Romains, 326 A-B.

[20]. Id., Sur la fortune d’Alexandre, 330 D-E.

[21]. Id., Préceptes politiques, 813 E.

[22]. Ibid., 813 F.

[23]. Inscription grecque, VII, 1, 2713.

[24]. Voir P. Vidal-Naquet, « Flavius Arrien entre deux mondes », postface à Arrien, Histoire d’Alexandre, op. cit.

[25]. Plutarque, Sur les oracles de la Pythie, 408 B-C.

[26]. Id., Préceptes politiques, 814 E-F.

[27]. Id., Vie d’Aristide, LXVII.

[28]. Bibliothèque, cod. 58.

[29]. Voir Plutarque, Préceptes politiques, 816 C-D.

[30]. Ibid., 814 C.

[31]. Voir id., Le philosophe doit surtout s’entretenir avec les grands, 776 B-C.

[32]. On apprend dans la Vie d’Othon (XX) qu’il s’agit d’un « personnage consulaire ». Il fit obtenir à Plutarque sa qualité de citoyen romain.

[33]. Consul en 99 et en 107 à l’époque de Trajan. Son rôle essentiel dans la victoire sur les Daces en 106 lui valut les honneurs du triomphe.

[34]. Un personnage important : tribun en 66, prêteur en 69, consul suffectus en 92. Il était si célèbre que Domitien le fit périr, jaloux qu’il était de sa gloire (De la curiosité, 522 D-E).

[35]. Voir supra.

[36]. Plutarque, Vie de Démosthène, III.

[37]. Pour Dion Chrysostome (40 – 120) qui s’est inspiré de Platon, des Stoïciens et des Cyniques, la cité humaine, où tous les hommes sont citoyens, doit être, comme celle des dieux, la theia polis gouvernée par la raison, c’est-à-dire par la loi.