La personnalité d’Erdogan est essentielle à comprendre pour appréhender sa politique et son intervention dans les relations internationales. Il sait manier le bluff et utiliser le temps à son profit pour atteindre ses objectifs.

Rares sont les hommes politiques ou les hommes d’État qui n’ont pas un ego surdimensionné, et ce n’est pas Recep Tayyip Erdogan qui servira de preuve du contraire. Le moins qu’on puisse dire est que le sulfureux président turc possède une personnalité forte et charismatique. Souvent comparé à un nouveau Sultan, le président du Parti de la justice et du développement (AKP, branche turque des Frères musulmans) au pouvoir depuis 2003 (Premier ministre de 2003 à 2014 et Président de la République de Turquie depuis 2014) s’est toujours identifié aux anciens monarques de l’Empire ottoman. L’extrême personnalisation de son projet politique fait qu’il reprend beaucoup des oripeaux de la splendeur passée de la Sublime porte.

Rusé, habile, opportuniste et pragmatique, Erdogan a, au fil des années, réislamisé progressivement son pays et consolidé son pouvoir autoritaire en écartant et muselant l’armée, pilier de l’État turc et principale garante de la « laïcité » kémaliste depuis les années 1930. La tentative de coup d’État ratée de juillet 2016 lui a permis également d’effectuer de nouvelles purges au sein de la puissante institution militaire, mais aussi de réduire au silence, par des milliers d’arrestations, ses adversaires politiques, des députés, des journalistes ou des avocats.

À l’international, depuis plus de quinze ans, la Turquie d’Erdogan a opéré, avec un certain succès, une véritable OPA sur l’islam de France et d’Europe. Prenant la direction de centaines de mosquées, principalement dans l’Hexagone et en Allemagne, elle a fondé de nombreuses écoles coraniques et associations contrôlées par des islamistes turcs. En Méditerranée et au Moyen-Orient, toujours grâce à l’argent de son allié, le Qatar, le Président turc s’est lancé dans de nombreux projets hégémoniques et d’influence dans le but avoué de prendre le leadership du monde sunnite.

Échecs électoraux et diplomatiques

Ainsi, à partir de 2011 et des Printemps arabes, l’objectif d’Ankara et Doha fut limpide : récupérer les mouvements populaires pour les transformer en victoires électorales afin d’installer à Tunis, au Caire, à Tripoli et à Damas des gouvernements appuyés sur les Frères musulmans. Ce fut un fiasco. À l’échec de cette entreprise, il faut ajouter l’arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, clairement hostile à Erdogan et aux mouvements islamistes.

A lire aussi : Pour quelles raisons la Turquie s’implante-t-elle en Afrique ?

Le nouveau président des États-Unis s’est évertué en effet à mettre fin à une certaine bienveillance paradoxale des anciennes administrations américaines pour la Turquie, le Qatar et l’islam politique en général. Dès sa prise de fonction, il demanda à l’émir Al-Thani – comme Poutine d’ailleurs – qu’il cesse son soutien aux Frères musulmans. En vain. La position de Doha (à l’intérieur comme à l’extérieur) ne lui permet pas de rompre complètement avec cette mouvance.

N’oublions pas également la révolution de palais en Arabie saoudite qui a vu la montée en puissance du jeune prince héritier Mohammed Ben Salmane. Pour appliquer ses réformes socio-économiques drastiques, imposer son futur pouvoir monarchique absolu et sous la pression de Trump et du Kremlin, MBS décide alors un grand nettoyage des écuries du salafisme dans son royaume, mais aussi dans la région. Ceci tout en imposant un blocus commercial du Qatar !

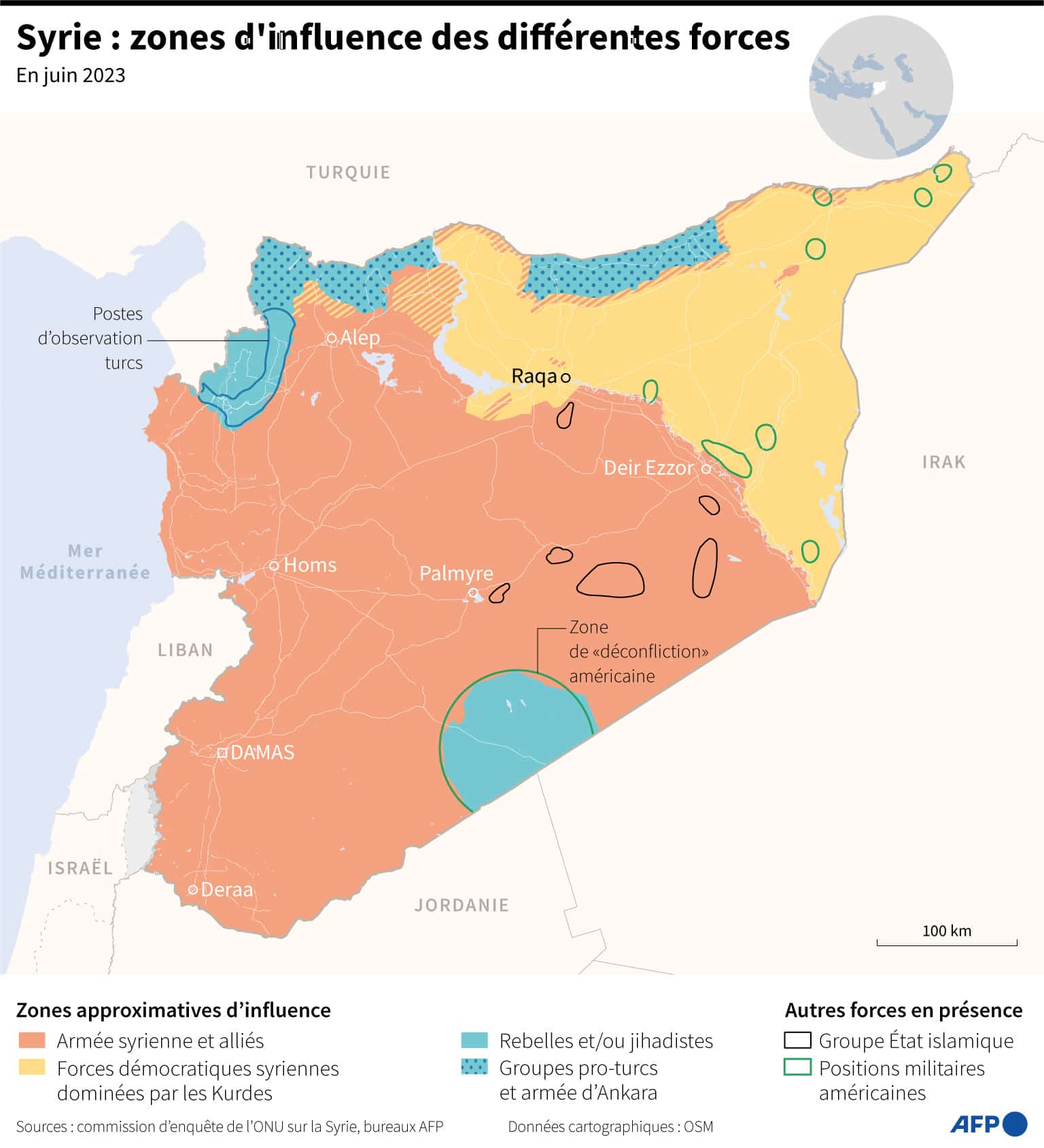

Pour autant, Al-Thani et Erdogan ne pouvaient se résoudre à perdre la partie et misèrent sur l’attaque, bien connue pour être la meilleure des défenses. C’est pourquoi, à partir du printemps 2019, le Président turc, en véritable janissaire et homme de main du petit émirat du Golfe, passe à l’offensive et relance tous azimuts sa politique néo-ottomane et panislamiste dans les Balkans (Bosnie, Kosovo et Albanie), dans le Caucase (Azerbaïdjan), en Afrique, à Gaza (en soutien au Hamas), en Syrie (Idlib), en Tunisie (en s’affichant ouvertement comme le parrain des Frères musulmans tunisiens de retour au cœur du pouvoir) et enfin, en Libye (pour contrer l’offensive d’Haftar sur Tripoli). D’autant plus que la pandémie du Coronavirus, qui a paralysé le monde entier à partir de mars 2020, est tombée à point nommé. Au passage, rappelons que pour les islamistes, la Covid n’est qu’un châtiment divin envoyé du ciel pour frapper les mécréants et, dans l’absolu, aider à l’avènement de leur hégémonie… En attendant, une crise économique sans précédent touche désormais l’Occident. Trump, en grande difficulté, n’est plus certain d’être réélu en novembre prochain. Il suffit donc à Erdogan de tenir jusque là, en espérant que l’establishment américain (où les Frères musulmans et surtout le Qatar possèdent encore de nombreux débiteurs) vienne enfin à bout de l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Et surtout, que la crise des finances mondiales, qui touche aussi ses adversaires géopolitiques de la région, jette à nouveau dans les rues arabes les protestataires afin d’entamer le second round des Printemps arabes.

La Turquie est un pays fragile

Or, ne perdons pas de vue que si Erdogan provoque et bombe le torse avec arrogance, il ne fait que bluffer, très bien servi en cela par l’efficacité des réseaux d’influence et de la propagande qatarie. Comme je l’ai écrit dans des éditos précédents, il est en mode swindle. Aux échecs, le swindle (de l’anglais arnaque, escroquerie) consiste à tenter de renverser une position ou une partie perdue d’avance, en jouant le tout pour le tout et en essayant de tendre des pièges ou en misant sur des coups inattendus. Car la Turquie d’aujourd’hui n’est plus en réalité qu’un Sublime… portillon ! Elle est en grande difficulté financière (l’économie turque est sous perfusion du Qatar, lui-même très affaibli par la crise sanitaire de la Covid). Isolée diplomatiquement, sa politique expansionniste néo-ottomane est très mal vécue dans le monde arabe, pour des raisons historiques évidentes. Seuls les islamistes voient en Erdogan leur modèle et leur nouveau grand leader. Par ailleurs, le Qatar n’est pas à l’abri d’un coup d’État fomenté par Riyad et Abou Dabi…

De fait donc, le « nouveau Sultan » s’est fait depuis de nombreux ennemis. Au Maghreb, au Machrek et au Proche-Orient d’abord avec le puissant axe Égypto-Saoudo-Émirati et Israël déterminé à contrecarrer les plans de Doha et de son Janissaire turc dans la région. Ensuite, en Méditerranée orientale, avec la France et la Grèce, semant ainsi la zizanie au sein même de l’OTAN. Or, sur tous ces théâtres d’opérations, Erdogan perturbe donc la stratégie des alliés de Trump et Pompeo (qui l’exècrent !) et nuit également aux intérêts de Moscou dans sa lutte contre l’islam politique en Méditerranée et au Moyen-Orient.

A lire aussi : Le traité de Sèvres : de la Turquie à l’Arménie

Certes, Vladimir Poutine ne voit pas d’un mauvais œil la division et la déstabilisation suscitées par Erdogan parmi les membres de l’Organisation atlantiste ou encore, lorsque ce dernier achète des systèmes russes de défense antiaérienne et antimissile, S-400… Par ailleurs, les présidents turc et russe ont démontré, depuis leur rabibochage en 2016, qu’ils étaient capables de prioriser leurs intérêts réciproques et ne pas aller trop loin dans la confrontation. « Partenaires » en Syrie, les Russes ménagent les Turcs, car ceux-ci demeurent, pour l’instant, incontournables pour l’issue du conflit syrien.

Toutefois, dans sa fuite en avant, le néo sultan ne franchit-il pas une ligne rouge en relançant sa politique d’ingérence dans le Caucase, à la frontière russe, et surtout en voulant ressusciter l’affrontement ancestral des Empires tsariste et ottoman ?

La nouvelle guerre d’Erdogan dans le Haut-Karabakh

C’est à présent de notoriété publique : le président turc a ouvert un nouveau front dans le Caucase et rallumé les hostilités dans le Haut-Karabakh, fin septembre, en poussant son allié azerbaïdjanais à s’attaquer à l’enclave montagneuse arménienne. En acheminant sur le front des centaines de jihadistes syriens à sa solde (et donc du Qatar !), Erdogan fait de l’Azerbaïdjan une nouvelle tête de pont de sa politique panislamiste conquérante.

Or ici, nous sommes dans une zone sensible pour la Russie, dans son pré carré, sur les marches de son empire… Comme je l’écris dans mon Poutine d’Arabie (VA éditions), la possible déstabilisation des ex-républiques soviétiques musulmanes, sur le versant nord du Caucase comme la Tchétchénie, ou également en Asie centrale, est l’une des préoccupations majeures de Moscou. C’est d’ailleurs un des piliers essentiels de sa politique moyen-orientale concernant la lutte contre le jihadisme et contre la propagation de l’islam politique des Frères musulmans.

Après une dizaine de jours de combats, Moscou est parvenue à imposer un cessez-le-feu aux belligérants du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 10 octobre dernier. Certes, cette trêve a été depuis violée à plusieurs reprises et il y a encore des accrochages sporadiques. Mais de toute évidence, Poutine est en train de reprendre la main.

En effet, la Russie possède une base en Arménie et est liée avec elle par un traité d’alliance, étant tous deux membres de l’Organisation du traité de sécurité collective. Les deux pays sont également proches au niveau culturel et historique puisque l’Arménie est en majorité orthodoxe. Mais Moscou entretient également de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan à qui elle vend des armes.

A lire aussi : Entretien avec Antoine de Lacoste. Poutine et Erdogan : les nouveaux maîtres du Moyen-Orient

Erdogan est un rusé. Il a jeté de l’huile sur le feu en donnant son appui aux Azéris, en sachant que les Russes sont dans une situation compliquée avec ces deux partenaires. Il recherchait surtout une nouvelle « monnaie d’échange » avec Moscou dans toutes les négociations en cours sur les autres fronts syrien, libyen, méditerranéen et énergétique.

Or, le président turc ne devrait pas oublier que l’on compare toujours la Russie à un grizzly de Sibérie. Comme le puissant plantigrade, la Russie évitera toujours le conflit. Elle privilégiera toujours le dialogue. Mais comme l’ours, si l’on vient la chatouiller d’un peu trop près, ça peut faire très mal !

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les alliés des Turcs n’ont pas pris le risque d’une attaque directe du territoire arménien qui aurait entraîné assurément une riposte directe de Moscou.

De l’Europe à l’Asie centrale, les zones d’influence russes ont toujours connu des tentatives de déstabilisation. Ce n’est pas nouveau et Vladimir Poutine a toujours jusqu’ici géré les crises avec sang froid et une certaine habilité. Mais ne perdons pas de vue que si la situation le nécessitait vraiment, les Russes n’hésiteraient pas à utiliser la force. Toutes leurs bases militaires positionnées dans ces espaces sont là pour ça…

En attendant, la Turquie fait toujours partie de l’OTAN. Ce qui lui procure une sorte de « collier d’immunité » vis-à-vis de la Russie. Dès lors, Erdogan demeure le plus gros caillou dans la chaussure des diplomates russes, mais Moscou possède toujours des leviers imparables, qu’ils soient militaires, diplomatiques et surtout énergétiques, économiques ou commerciaux.

Même si le Maître du Kremlin sait qu’il ne faut surtout pas sous-estimer le néo sultan et ses capacités de nuisance, il est aussi conscient qu’Erdogan n’a plus les moyens de ses ambitions, qu’il est très isolé et que surtout, son économie est exsangue.

Erdogan très fragilisé sur le plan intérieur

Car sur le plan intérieur, la situation d’Erdogan n’est pas brillante non plus. Malgré les purges et une répression féroce, sa gestion de la crise sanitaire est fortement critiquée, la situation sociale se détériore de jour en jour, la colère couve, la guérilla kurde peut à tout moment reprendre dans le sud et l’est du pays et ses opposants lui ont récemment ravi les municipalités d’Istanbul et d’Ankara… De fait, son ambitieuse politique régionale néo-ottomane est également, pour le président turc, un moyen de jouer avec la fibre nationaliste et ainsi galvaniser son peuple, regagner son appui et affaiblir l’opposition.

Ses ultimes provocations, avec sa décision de convertir l’ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée et sa récente déclaration promettant « la libération d’Al-Aqsa », ne sont que les derniers exemples de cette stratégie agressive où s’imbriquent « grandeur internationale », conquêtes de nouveaux débouchés commerciaux et énergétiques, reprise en main intérieure et enfin, leadership politique et religieux du monde sunnite.

La clé se trouve à Washington

En définitive, soit Erdogan s’épuisera tout seul ou ce sera Washington qui finira par siffler la fin de la récréation. Car en dépit des recommandations de Pompeo, lui demandant de « calmer un peu le jeu », notamment en Méditerranée orientale, Erdogan sait pertinemment que les Américains sont trop occupés avec leur élection présidentielle. Or, si Trump est réélu dans quelques semaines, le Secrétaire d’État américain, grand architecte de la « guerre économique » américaine actuelle, demandera sûrement à l’OTAN de sévir contre Ankara. Il est fort probable que de nouvelles sanctions financières, économiques et commerciales soient également votées contre certains dirigeants, les banques, la monnaie et le commerce turcs, comme les États-Unis l’ont déjà fait en octobre 2019 pour calmer à l’époque, et avec succès, les ardeurs du néo sultan contre les Kurdes de Syrie…

Le président turc joue donc la montre. Bref, toutes les provocations et le bluff permanent d’Erdogan reposent peut-être en définitive sur l’issue du 3 novembre prochain et bien évidemment la défaite de Trump espérant alors une nouvelle administration américaine beaucoup plus bienveillante à son égard et envers sa politique. N’oublions pas que la stratégie turque actuelle de déstabilisation sur les plates-bandes russes, ne peut que satisfaire certains lobbies puissants anti-russes et on l’a vu, pro-qataris, ainsi que certains conseillers néo-conservateurs influents qui ne manqueront pas de revenir inévitablement dans les bagages d’un Joe Biden victorieux…

*Le 6 octobre dernier s’est tenu à Paris le grand colloque mensuel du Centre des Études sur le Moyen-Orient. Ce texte est fondé sur mon intervention dans ce colloque.