Parmi les grandes fonctions métropolitaines figurent entre autres deux dimensions majeures qui permettent de dominer un territoire : politique et économie. La ville dans laquelle siège le pouvoir peut organiser l’espace en termes d’autorité et de commandement. Celle dont l’économie a le rayonnement le plus large peut prétendre à polariser et organiser les flux matériels et immatériels qui dessinent sa zone d’influence et l’articulent avec des horizons plus larges, ceux de l’espace mondialisé.

Les relations entre capitales politiques et économiques, leurs complémentarités et leurs concurrences, révèlent les relations entre le national et le mondial. Assiste-t-on aujourd’hui, à travers les politiques liées aux capitales, à une certaine revanche du politique sur l’économie ?

Capitale politique, capitale économique : une fausse complémentarité

La dualité entre capitale économique et politique ne se pose pas partout. Londres, Paris, Tokyo concentrent à la fois pouvoir et puissance économique. On peut évoquer ici l’ancienneté de l’État centralisateur et l’utilisation de la capitale comme base de projection de la puissance. Mais cette situation est loin d’être universelle.

Dans trente-cinq pays au moins, la capitale politique n’est pas la plus grande ville. C’est le cas, en Europe, des États à l’unité récente. En Allemagne, si la capitale politique est redevenue Berlin après la réunification de 1990 comme après l’unité de 1871, la puissance économique est beaucoup plus multipolaire. Francfort est, certes, la capitale bancaire et financière, mais la capitalisation présente dans plusieurs villes de la Ruhr, l’importance du port de Hambourg ou le dynamisme de Munich conduisent à un réel polycentrisme.

Il en va autrement en Italie. Depuis l’unité, les rivalités n’ont cessé de s’exacerber entre Rome et Milan. Tues pendant le fascisme, mises sous le boisseau pendant la guerre froide, elles s’exacerbent depuis les années 1990, attisées par le mouvement de la Ligue du Nord. À Milan, capitale de l’« Italie qui travaille », on oppose Rome, ville administrative, qui abriterait une classe politique corrompue et qui vivrait non pas de ses ressources économiques propres, mais des transferts fiscaux provenant du Nord et réinvestis en tertiaire improductif.

L’Espagne présente encore une autre situation. La rivalité entre Madrid et Barcelone a pu ressembler à celle entre Milan et Rome. Au début du xxe siècle, Barcelone, commerciale et industrielle, ouverte sur la mer, s’opposait à une Madrid administrative, régnant sur le centre vide qu’est la Meseta. Aujourd’hui, l’économie madrilène est florissante, alors que l’industrie catalane a été frappée par la crise. Barcelone a donc développé d’autres atouts. Ainsi, la rivalité entre les deux villes a changé de terrain. Elle passe par une course aux grands projets d’aménagement urbain, mais surtout, de la part de Barcelone de Milan, par la menace de la sécession. Devenir capitale politique d’un territoire plus réduit, mais présenté comme culturellement plus cohérent, la Catalogne, est aujourd’hui une carte qui placerait Barcelone dans la position qu’occupent Paris ou Londres dans leur État : l’hégémonie. Quitte à en payer le prix en termes d’influence mondiale. L’histoire du comté de Barcelone, longtemps autonome au sein des possessions de la famille d’Aragon et l’emploi du Catalan jouent ici à plein. Une carte que Milan ne peut jouer que plus modérément, car l’Italie du Nord est elle-même marquée par la fragmentation (ou campanilisme) et la présence d’une mosaïque de dialectes.

A lire aussi : Reims, capitale française de l’Art déco

La dualité des pays neufs

La dualité entre les deux types de capitales est aussi, dans certains États, nés de la volonté du pouvoir politique de se placer dans une ville où il n’est pas soumis à l’influence des lobbies économiques. Peur du centralisme, crainte des révoltes d’une métropole en croissance, problème de traitement égalitaire des territoires ont souvent conduit les « pays neufs » issus du monde anglo-saxon à privilégier comme capitale d’un État une ville distincte de la principale capitale économique. C’est le cas de la capitale fédérale des États-Unis, qui, avec ses 658 000 habitants, laisse le statut de capitale économique à New York, une géante de 8 millions d’habitants qui possède, avec l’ONU, une forme de pouvoir politique planétaire. C’est aussi le cas de bon nombre des États fédérés. En Californie, la capitale, Sacramento, ne saurait rivaliser avec les géantes côtières que sont San Francisco, Los Angeles et San Diego. Et qui sait que la capitale de l’Illinois n’est pas Chicago mais Springfield ? Ce scrupule peut aller jusqu’à une répartition des fonctions-capitales. Ainsi, l’Afrique du Sud possède officiellement trois capitales politiques : Le Cap, capitale législative, Pretoria, capitale administrative, et Bloemfontein, capitale judiciaire. Tout en laissant la prééminence économique à Johannesburg, siège des compagnies minières et des banques.

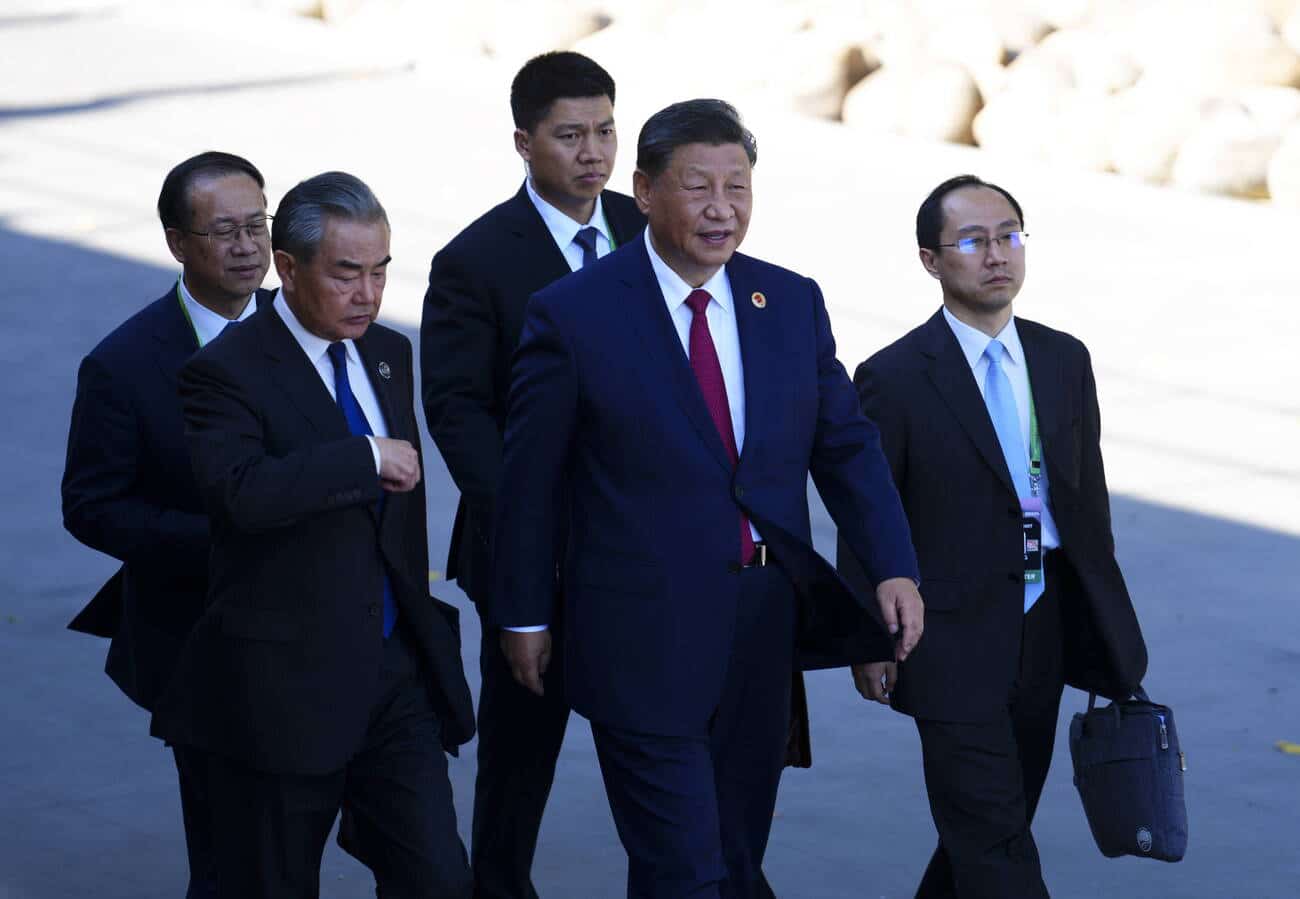

Mais l’extraversion économique, ou les logiques de la mondialisation, peuvent faire émerger une capitale économique ou, du moins, une ville qui peut, potentiellement concurrencer une ancienne capitale, politique ou économique. C’est le phénomène qui est relancé en Chine, entre Pékin et Shanghai. La première, capitale impériale puis communiste, la seconde, ville emblématique de la réussite de la Chine dans le cadre de la mondialisation libérale. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Citons enfin le cas particulier de la Russie. Lors de sa fondation par Pierre le Grand, en 1703, Saint-Pétersbourg est le fruit d’une politique volontariste du tsar, qui souhaite s’ouvrir vers l’Europe. Progressivement, la ville devient la capitale politique et économique témoin de l’émergence de la Russie à la veille de la Grande Guerre. Seule reste à Moscou la prééminence religieuse, siège de l’âme de la nation. Bien que le berceau de la révolution soit Saint-Pétersbourg, les bolchéviques lui préfèrent Moscou, pour des raisons symboliques mais aussi géostratégiques. Mais ils veillent à en faire, à marche forcée, une capitale économique. Elle l’est restée aujourd’hui, concentrant ainsi les pouvoirs politique et économique à la manière de Paris. Saint-Pétersbourg possède des caractéristiques métropolitaines importantes, mais sans que la rivalité entre les deux cités se soit exacerbée depuis la nouvelle émergence de la Russie depuis les années 2000.

L’enjeu capitale

Autant les logiques qui prévalent dans la croissance et l’affirmation d’une capitale économique ne dépendent pas exclusivement du pouvoir politique, autant le choix de la capitale politique relève du choix souverain. Les déplacements de capitales ont été assez nombreux dans le monde depuis 1945. Dans aucun cas il ne s’est agi de déplacer la capitale politique dans la capitale économique. C’est systématiquement le pouvoir politique qui a souhaité isoler sa fonction dans un espace urbain façonné à cet effet. Quitte à souhaiter enclencher ainsi le développement économique de la nouvelle ville ou de sa région.

Cette reprise en main de la fonction capitale relève de plusieurs logiques. Dans l’ancien monde colonial ayant accédé à l’indépendance, il s’agissait d’effacer le fait que, souvent, la capitale administrative était aussi la capitale économique. Or, celle-ci était le plus souvent la ville coloniale servant de synapse avec l’espace économique dominé par la métropole. Affirmer son indépendance, c’était aussi reprendre en main son territoire en se plaçant au centre. C’est faire le choix du national contre l’international. Mustafa Kemal avait inauguré le mouvement en 1923 en préférant transformer en capitale la bourgade d’Angora, devenue Ankara, plutôt que de rester dans la dévote, internationale et contestée Istanbul. La nouvelle capitale sert aussi à mieux contrôler le territoire. Ankara affirmait la volonté du pouvoir de se placer au centre du peuplement turc, contre une périphérie plus cosmopolite et par où pouvait arriver une intervention militaire étrangère. Sans compter l’effet en termes d’image pour le chef d’État qui pouvait ainsi modeler « sa » ville et léguer « sa » capitale au nouvel État.

Le premier État à faire ce choix après 1945 n’a pourtant pas été un État récemment décolonisé, mais le Brésil. En 1960, le président Kubitschek fit le choix d’abandonner Rio de Janeiro pour fonder Brasilia, ville utopique à laquelle l’architecte Oscar Niemeyer donna un plan en forme d’oiseau. Située au centre du pays, elle affirmait une volonté de développement autocentré et une volonté de prise en main du territoire vers les espaces en réserve du centre et de l’Amazonie. Il fallait ainsi progressivement changer le barycentre démographique du pays. Le Pakistan fit le choix d’une cité identitaire nouvelle, au nom programmatique, Islamabad, en 1967. En Afrique, avec Yamoussoukro en Côte d’Ivoire – ville d’où était originaire le président Félix Houphouët-Boigny – en 1983 (décidé dès 1964, le transfert s’opéra effectivement en 1997) ou Abuja au Nigeria en 1991, on fait le choix de se placer à un espace de contact entre le Sud des États, extraverti, plutôt chrétien et le Nord, plus enclavé et davantage peuplé de musulmans. La capitale devient un lieu consensuel mais aussi un lieu de contrôle.

Le mouvement a repris plus récemment. Il est souvent lié à l’affirmation d’un pouvoir fort. Au Kazakhstan, Astana est devenue capitale en 1998. Le président Nazarbaïev en a fait une vitrine ostentatoire, aux architectures post-modernes de sa réussite. Mais la ville est aussi placée dans une des régions où le peuplement russe est le plus important et elle contribue à « kazakhiser » cette région. Cette idée de centralité a peut-être conduit la junte militaire birmane à abandonner Rangoon pour Naypiydaw en 2005. Derrière les motivations ésotériques et astrologiques de ce mouvement, se cache sans doute la volonté de rapprocher la capitale des zones tribales les moins contrôlées.

Il peut s’agir également de fuir la congestion d’une grande ville, comme en Malaisie avec le transfert de la capitale à Putrajaya en 1999. L’Indonésie envisagerait également cette solution pour désengorger Jakarta et installer le pouvoir sur une île plus centrale, accomplissant ainsi le rêve de Sukarno qui avait fondé Palangka Raya dans ce but dès 1957, pensant même en faire la capitale d’un État pan-asiatique. Et aujourd’hui ? En 2015, le président égyptien Al-Sissi, a dévoilé le projet d’une nouvelle capitale, en plein désert, sur un espace vaste de sept cents kilomètres carrés. Son coût et ses dimensions pharaoniques – à proprement parler – montrent l’actualité des enjeux qui unissent politique et économie, car le financement des 42,9 milliards d’euros nécessaires à la première tranche dépendent largement des rapports du régime avec les pétromonarchies.

A lire aussi : Málaga, la ville espagnole dynamique qui aspire à mieux

Ville nationale contre ville internationale ?

Ces nouvelles capitales ont-elles « pris » ? Si Astana est portée par un effet de croissance et d’image, Naypiydaw ressemble, au dire des journalistes qui ont pu y accéder, à un désert urbain tenant du camp retranché. Yamoussoukro est devenue la quatrième ville du pays en termes de population, avec 200 000 personnes recensées, mais loin derrière Abidjan et ses 3,6 millions d’habitants. De plus, certaines administrations commencent à faire le chemin inverse vers Abidjan. Dans certains cas, donc, le déficit de puissance économique peut brider l’influence politique de la nouvelle capitale. Tout est donc affaire d’équilibres subtils. Comment y voir plus clair ?

La rivalité entre capitales économiques et politiques est une question de géopolitique. On assiste depuis quelques années à l’émergence d’une logique identitaire qui prend le contrepied de la mondialisation libérale. Cette revanche du politique sur l’économique passe soit par la réaffirmation des capitales politiques, soit par la prise de contrôle des capitales économiques. Ces dernières bénéficient davantage de leur inscription dans l’espace mondial. Cette dualité entre ville provoque souvent des tensions. On peut lire de cette façon la rivalité, de plus en plus exacerbée, entre Pékin et Shanghai. En 2002, le président Chinois Jian Zemin, originaire de la grande ville portuaire, plaçait ses proches, la « bande de Shanghai » aux postes clefs du pouvoir et obtenait pour sa ville l’organisation d’une exposition universelle, alors que Pékin venait de décrocher celle des jeux Olympiques. Sitôt élu, en 2006, Hu Jintao, originaire de Pékin, procède à une purge en règle dans l’élite de la ville rivale.

L’articulation entre capitale politique et capitale économique est donc révélatrice de choix décisifs. Si le profil des grandes métropoles économiques montrent qu’elles ont davantage de potentiel de rayonnement dans le cadre des circulations financières, les capitales politiques ont, semble-t-il encore un bel avenir. Elles montrent une résistance du politique face à l’économique, voire l’amorce d’une revanche du premier sur le second. De fait, certaines capitales politiques conservent une influence sans proportion avec leur poids économique ou démographique. Washington possède ainsi en ce domaine un poids bien plus important que celui de sa population. Les capitales spirituelles en sont aussi un exemple : La Mecque ou Rome (en tant que ville où siège le pape), sont des villes au rayonnement très large.

Dans le monde actuel, il semble toutefois que la tendance porte vers une nouvelle concentration des pouvoirs. Sur les quatre villes mondiales, trois sont des capitales à la fois politiques et économiques. C’est sans doute pour cela que des puissances émergentes ont fait le choix de renforcer une ville croisant les deux logiques. C’est le cas de la Russie, avec Moscou. C’est le cas de la famille Al-Maktoum à Dubaï. C’est aussi ce à quoi aspirent certains mouvements sécessionnistes, comme cela était évoqué au début de cet article.