Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la guerre économique ?

Cela peut sembler paradoxal. Adolescent j’ai été un militant d’extrême gauche. Et pourtant, je suis toujours resté un patriote. Né à Verdun, j’ai baigné toute mon enfance dans une ambiance patriotique. Je ne pouvais pas être insensible au mot « France », à la masse de morts et de drames qui m’entouraient. Je rêvais même de devenir parachutiste. Mais les événements d’Algérie m’ont déçu, je ne me voyais pas entrer dans l’armée du général Ailleret. Cela explique mon passage à l’extrême gauche. Mais pas chez les trotskystes, chez les maoïstes, j’insiste, la réalité patriotique ne m’a jamais quitté. Les premiers sont des internationalistes, les maoïstes insistaient sur le rapport entre une population et un territoire. Mao Zedong gagne avec tout le monde contre lui, Washington comme Moscou, mais il sait mobiliser son peuple autour de lui.

En fait, ce qui a été décisif, c’est mon passage à Sciences-Po de 1973 à 1975. Non pas par ce que j’y ai appris, mais par ce que je n’y ai pas appris. Personne ne donnait à réfléchir au devenir de la France, à la puissance de la France. Je n’y ai trouvé aucun mentor qui m’ait ouvert l’esprit sur le devenir de mon pays, sur ce qui pouvait le contrarier, sur la façon dont une nation comme la nôtre pouvait non seulement préserver ses acquis mais les développer. Personne pour me donner des grilles de lecture. Et cela dans un contexte où le jeu d’opposition entre les blocs conduisait à dissimuler les divergences qui pouvaient exister au sein de chaque bloc. Sciences-Po avait choisi son camp, elle combattait le communisme, elle était presque totalement sous influence américaine. Elle ne cherchait qu’à masquer les contradictions

au sein du bloc atlantique, loin de faire réfléchir aux intérêts divergents et aux jeux d’influence qui les dissimulaient.

Cette loi du silence qui dominait à Sciences-Po ne pouvait me satisfaire. Une véritable omertà.

C’est ainsi que vous avez créé l’École de guerre économique.

Tout est parti de débats avec des militaires. Le général Pichot-Duclos surtout que j’ai rencontré en 1993 après avoir lu ses articles. Puis le général Mermet, qui travaillait au sein d’un organisme de réflexion nommé Stratco. L’accouchement a été long, près de cinq ans. Nous pensions développer nos activités dans une université ou une grande école, mais cela s’est révélé difficile. Aborder le problème de la guerre économique, dévoiler sa réalité, cela risquait d’être peu apprécié outre-Atlantique. Or les professeurs du supérieur craignaient de déplaire et d’être interdits de publication dans les revues américaines. Ils ont donc freiné des quatre fers. Un pionnier comme Le Bihan, qui voulait introduire cet enseignement à HEC, a été forcé de renoncer.

Finalement j’ai trouvé le soutien de l’ESLSCA et l’EGE a vu le jour en 1998.

C’est alors que le thème de la guerre économique commence à émerger. Pourquoi à ce moment ?

Le phénomène essentiel est justement la fin de la guerre froide et la fin des blocs, donc de l’omertà qui interdisait de mettre sur la place publique les rivalités entre pays occidentaux et de s’interroger sur la solidarité atlantique. Ce qui était dissimulé autrefois l’est de moins en moins. En même temps, sont libérées des forces nouvelles et de nouveaux pays émergents. Mais la fin de la guerre froide ne met pas fin pour autant à la menace nucléaire. La bombe atomique interdit de penser les conflits majeurs entre grandes puissances en termes de guerre militaire, du moins si l’on reste dans la rationalité. C’est ce qui explique en partie la mutation de la guerre sur le terrain des affrontements économiques.

Un événement significatif montre à quel point les choses ont changé. En 1967, le général De Gaulle exige la conversion des dollars que détenait la Banque de France contre de l’or. Ce fait est souvent négligé, au mieux il est considéré comme beaucoup moins important que la construction de la force de frappe nucléaire. Pourtant De Gaulle osait s’en prendre au fondement de la puissance américaine. C’était un défi incroyable et cette politique sera abandonnée par ses successeurs.

Aujourd’hui les BRICS contestent ouvertement la suprématie du billet vert, Vladimir Poutine demande que l’on en finisse avec son rôle prédominant et Pékin, plus discrètement, met en place tout un ensemble de mesures pour pouvoir, demain, se passer de lui. Or les États-Unis ne peuvent pas reculer sur ce sujet, c’est la clef de leur puissance, mais plus encore de leur système. Ce qui était autrefois considéré comme le défi fou d’un homme devient le défi de toutes les nations émergentes.

Ainsi ce que l’on pouvait cacher ou minimiser autrefois ne peut plus l’être aujourd’hui.

Comment définissez-vous la guerre économique ?

C’est l’expression extrême des rapports de force non militaires. Si l’on essaie de hiérarchiser les rapports de force, les deux qui me paraissent les plus importants dans l’histoire de l’humanité tiennent à la guerre et à l’économie. Cela ne veut pas dire qu’il n’en existe pas d’autres – culturels, religieux, diplomatiques… Mais ce sont ces deux formes de guerre qui comptent le plus si l’on regarde l’histoire longue, les autres passent au second plan, leurs conséquences sont moins lourdes.

Cette guerre est le fait des États ?

Oui, bien sûr, ce sont eux qui ont les moyens matériels et la vision de long terme qui est nécessaire.

Et les entreprises ?

Elles ont un rôle, mais subordonné. Leur place est limitée par un facteur essentiel, le facteur temps. Les actionnaires privilégient le profit à court terme ; les dirigeants restent généralement peu de temps à la tête de leur société. Fernand Braudel l’a montré : sur le temps long, l’État l’emporte sur le marché. Car construire un territoire réclame des investissements lourds qui nécessitent un effort dans la durée. La pérennité de la puissance, ce n’est pas une entreprise, aussi puissante soit-elle, mais une construction territoriale dont la durée de vie sera beaucoup plus longue.

» Ce que l’on pouvait cacher ou minimiser autrefois ne peut plus l’être aujourd’hui. «

L’entreprise peut disposer de moyens financiers considérables, plus élevés que ceux de certains États. Mais elle dépend du marché, de ses évolutions rapides. Aucune entreprise ne peut dire : « J’y suis, j’y reste. » L’immensité de l’empire russe est inscrite dans le temps depuis des siècles ; aucune firme privée ne peut prétendre atteindre ce résultat.

Puisque nous parlons de guerre, y a-t-il des entreprises qui « trahissent » ?

C’est un débat qui est totalement occulté dans notre pays. Cela me rappelle un cas qui me paraît essentiel, le plan Calcul du général De Gaulle pour l’informatique. Il pensait en termes de souveraineté, nous faire échapper à la dépendance de la technologie informatique des États-Unis, mais plus encore en termes de puissance, en termes de conquête de marchés. Peyrefitte le montre bien quand il rapporte une discussion avec lui concernant la compétition entre les systèmes PAL et SECAM ; il s’agit pour De Gaulle de prendre des parts de marché. Qu’est-ce qui a fait échouer ce plan ? Bien des choses, évidemment, mais en grande partie l’action d’Ambroise Roux. Lui ne pensait qu’à l’intérêt de la Compagnie générale d’Électricité qu’il dirigeait. Je ne parlerai pas de trahison, mais d’intérêts économiques qui ne pensent qu’à eux et qui sont incapables de raisonner en termes de bien commun.

Qu’est-ce qui permet de dire que la vision de l’État est supérieure à celle des entreprises ? Elles aussi prétendent servir le bien commun, en produisant là où cela est meilleur marché et en fournissant au consommateur des produits peu coûteux et variés ? À quel titre l’État les empêcherait-il d’agir ainsi ?

D’abord, rappelons que nous ne sommes pas seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs. Ce que nous gagnons chacun d’un côté, nous risquons de le perdre de l’autre.

Mais ce n’est pas le fond du problème, je n’entre pas dans le débat sur les vertus et les limites du libéralisme économique. L’économie et la politique ne sont pas tout à fait sur le même plan. Ce qui compte, ce sont les rapports de puissance. C’est une idée à laquelle je tiens ; pour avoir un devenir, il faut penser la puissance. Tel est la raison d’être des États, pas des entreprises.

Voyez. Dans les années 1920 et au début des années 1930, les firmes américaines ont investi massivement en Allemagne ; cela n’a pas empêché les États-Unis d’entrer en guerre contre elle – même si l’on constate que les bombardements américains ont étonnamment évité les usines de ces groupes…

Les intérêts économiques privés ne dictent pas systématiquement les intérêts de puissance. Un cas actuel est révélateur : les compagnies énergétiques américaines ont-elles vraiment intérêt à exploiter les gaz de schiste qui concurrencent « leur » pétrole et contribuent à la baisse actuelle du prix du baril ? Et demain, que se passera-t-il si elles se mettent à l’exporter en Europe ? Le vendront-elles à un prix élevé, ce qui est leur intérêt ? Ou à un prix faible pour rendre l’Europe moins dépendante du gaz russe et plus dépendante des États-Unis ? Dans le premier cas, ce seraient les intérêts des entreprises qui prévaudraient ; dans le second, la logique de puissance de l’État américain. Ce sera en tout cas un excellent test, si ces exportations ont lieu, pour vérifier qui impose son point de vue de l’intérêt privé ou de l’intérêt de puissance.

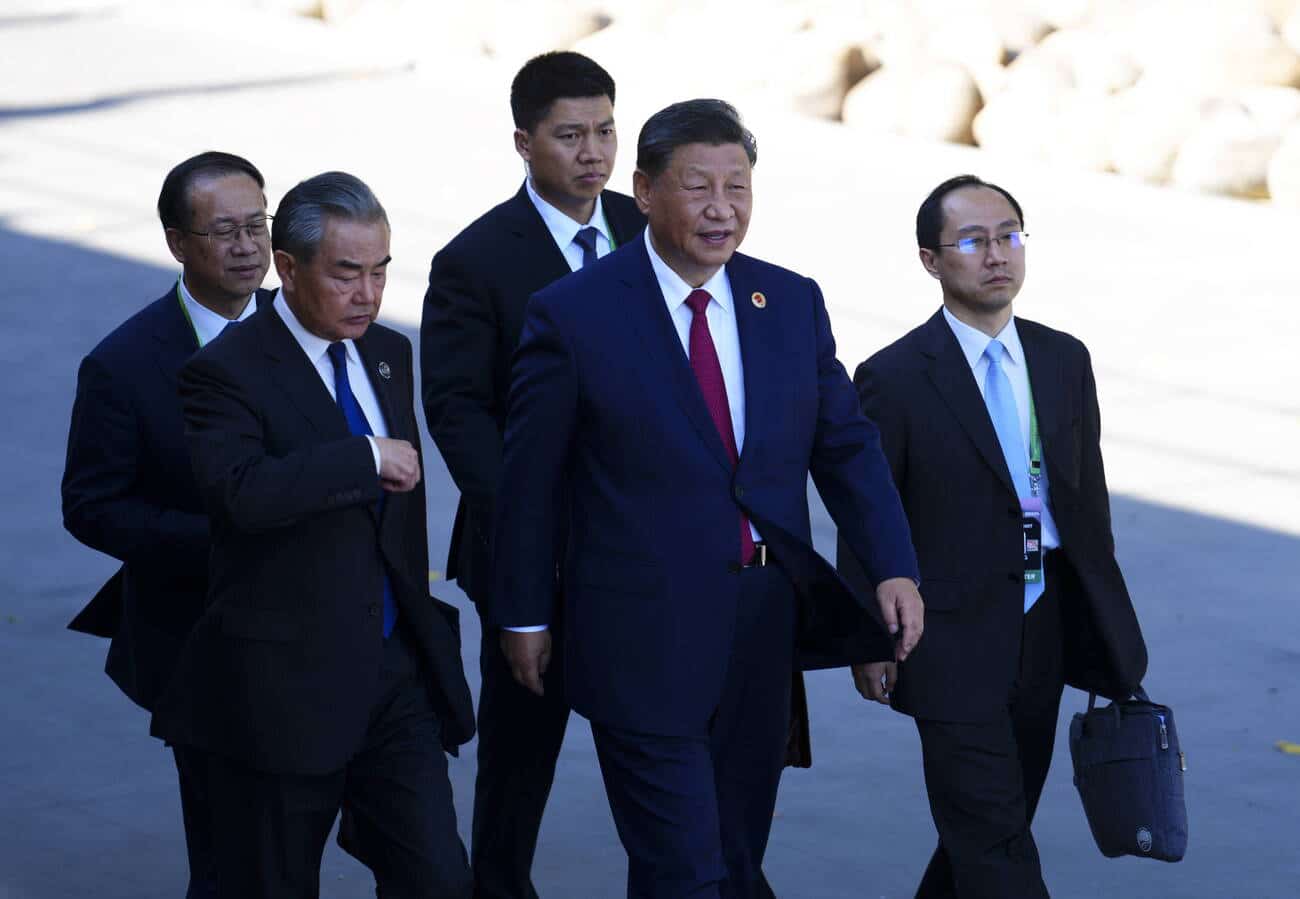

L’interrogation sur qui détient les clés de la puissance est au cœur de l’intrigue de la célèbre série américaine House of cards. Dans cette fiction, quelque peu symbolique, un homme d’affaires américain est prêt à tout pour installer une raffinerie en Chine, sans accorder le moindre intérêt aux tensions géopolitiques sino-américaines. Les intérêts privés court-termistes d’un côté, les intérêts collectifs incarnés par l’État de l’autre. Certains disent que le développement du commerce est le meilleur moyen de rendre difficile un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Encore faudrait-il que l’État chinois en soit persuadé lui aussi ! Et qu’il ne prenne pas des initiatives qui peuvent saper la puissance, mais aussi la compétitivité des États-Unis. Revenons au dollar. Si les pays émergents réussissent à réduire son usage, tous les Américains en seront affectés, et toutes les entreprises de ce pays.

Les entreprises qui ne jouent pas le jeu collectif se conduisent en passagers clandestins. Elles profitent du système, elles bénéficient de tous les atouts que leur procure l’État américain, et en premier lieu des facilités que leur apporte le dollar, mais elles renforcent des adversaires potentiels de leur pays. C’est pourquoi un jour ou l’autre elles sont rappelées à l’ordre par la puissance étatique qui siffle la fin de partie.

Le problème, c’est que les entreprises ne sont pas du côté de la puissance.

Oui, sur ces sujets elles n’ont pas la main. Ce ne sont pas les entreprises qui peuvent maintenir le dollar comme instrument pérenne de la puissance économique américaine. Le rapport de force économique n’est pas le résultat de l’addition de la bonne volonté des entreprises.

Quelles relations faites-vous entre guerre économique et guerre ?

C’est un sujet très important. Certaines guerres s’expliquent par des motivations économiques, en particulier quand il s’agit de mettre la main sur des ressources vitales. On le voit en Afrique aujourd’hui. Mais c’est la démarche la plus simpliste pour le faire.

L’expérience apprend que la guerre n’est pas le meilleur moyen pour assurer la pérennité de la puissance et de la richesse d’un pays – j’insiste sur le mot pérennité. L’exemple le plus probant en est le Royaume-Uni qui sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale.

L’objectif de la guerre économique, c’est l’accroissement de richesse et par là l’accroissement de puissance. La guerre tout court n’est pas le meilleur moyen d’obtenir ce résultat, elle est même souvent le meilleur moyen de le manquer.

Mais il y a les États-Unis qui n’ont pas refermé les portes de la guerre depuis 1941.

Oui, les États-Unis. C’est vrai. Ils ont concilié guerre et richesse et puissance. Pour l’instant. Et ils ont de plus en plus de mal à mobiliser des moyens lourds pour ces conflits. Ils entrent dans une période où faire la guerre va être de plus en plus compliqué pour eux.

Tous les pays sont-ils conscients des réalités de la guerre économique ?

Je distingue trois sortes de pays. Ceux qui ont une logique d’accroissement de leur puissance et de leur richesse – les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la plupart des pays émergents. Ceux qui sont sur la défensive comme la France et beaucoup d’autres pays européens. Et ceux qui sont simplement des enjeux.

À la guerre comme en politique, il convient d’abord de savoir qui est l’ennemi. Si je vous donne le choix entre trois pays, États-Unis, Allemagne, Chine, lequel définiriez-vous comme notre principal ennemi économique ?

Les trois, sous des angles différents. Le principal pourrait être l’Allemagne qui a une véritable stratégie de puissance qui nous manque. Celui qui nous empêche de penser la puissance, c’est les États-Unis. Celui qui sape les bases de notre puissance, c’est la Chine.

Une alliance avec l’Allemagne n’est-elle pas envisageable ?

Elle est souhaitable. L’addition des deux cultures stratégiques, si différentes, serait profitable aux deux. Encore faudrait-il que l’Allemagne accepte de voir en nous autre chose que des collaborateurs potentiels.

Je me souviens d’un original, Allemand, qui enseignait dans des organismes prestigieux comme Sciences-Po ou l’INSEAD, et qui est venu me voir pour me proposer un texte dont le titre était : « La restauration de la notion de collaboration ». Sa naïveté m’a enchanté, mais je l’ai renvoyé chez lui.

Si l’on en reste à l’idée de la suprématie d’une culture sur l’autre, rien ne se fera.

Vous donnez l’impression de réserver vos coups les plus rudes aux États-Unis. Que leur reprochez-vous ? Les valeurs libérales dont ils se prévalent, ou leurs méthodes qui en font le protagoniste principal de la guerre économique ?

Les deux, ou plutôt le décalage entre les deux. Ils s’appuient sur un discours qui ne se vérifie pas dans la pratique, car il est déconnecté du réel, et du coup ils agissent à l’inverse des valeurs qu’ils prétendent incarner.

Élargissons à la géopolitique. Le général De Gaulle a qualifié les États-Unis de « puissance dangereuse ». Je pense qu’il faisait allusion à la guerre d’Indochine où ils ont soutenu dans un premier temps le Vietminh avant de « découvrir » en 1950, quand la guerre de Corée éclate, qu’il s’agissait de communistes et qu’il fallait les combattre par Français interposés d’abord, puis directement en intervenant au Vietnam. Ils sont très forts pour créer des monstres qui se retournent contre eux, les talibans en Afghanistan, les islamistes d’EIIL contre Assad… C’est une forme de schizophrénie. Et du coup ils ne peuvent pas prétendre au rôle de puissance qui rassure et qui protège. Les fondements de leur légitimité en sont ébranlés.

Quel serait pour vous la bataille économique récente la plus significative ?

La politique du gaz de Poutine. Cette leçon de choses constitue la démonstration la plus éclairante de la façon dont on peut jouer d’un rapport de force économique et mettre en état de dépendance les pays européens. Dans le cas de la Russie, le gaz est une arme économique au service de la puissance.

Cela n’a pas empêché l’Union européenne de voter des sanctions contre la Russie pendant la crise ukrainienne ?

Mais on voit bien l’embarras de l’Allemagne sur ce sujet. Les accords économiques bilatéraux qu’elle a signés avec Poutine, en particulier sur l’énergie, traduisent une vision centrée sur ses intérêts immédiats et non une volonté de jouer la cohésion européenne sur une question vitale de long terme afin de limiter la dépendance dans le domaine de l’énergie. D’autres pays ont aussi des intérêts propres à défendre dans cette affaire. C’est le cas de la France avec l’exportation des deux navires de classe Mistral. Ces contradictions expliquent pourquoi les sanctions européennes sont restées limitées.

En conclusion, quel bilan tirez-vous de ces dix-sept années à la tête de l’EGE ?

Bien des sources de fierté quand je vois la réussite de mes anciens étudiants et la qualité de la formation que je leur ai apportée. Mais le plus important est que, maintenant, on peut parler de guerre économique dans ce pays. Ce n’est pas seulement ni même principalement grâce à moi, bien sûr, mais enfin j’ai apporté ma pierre à l’édifice, ou si vous préférez mon moellon à la muraille.