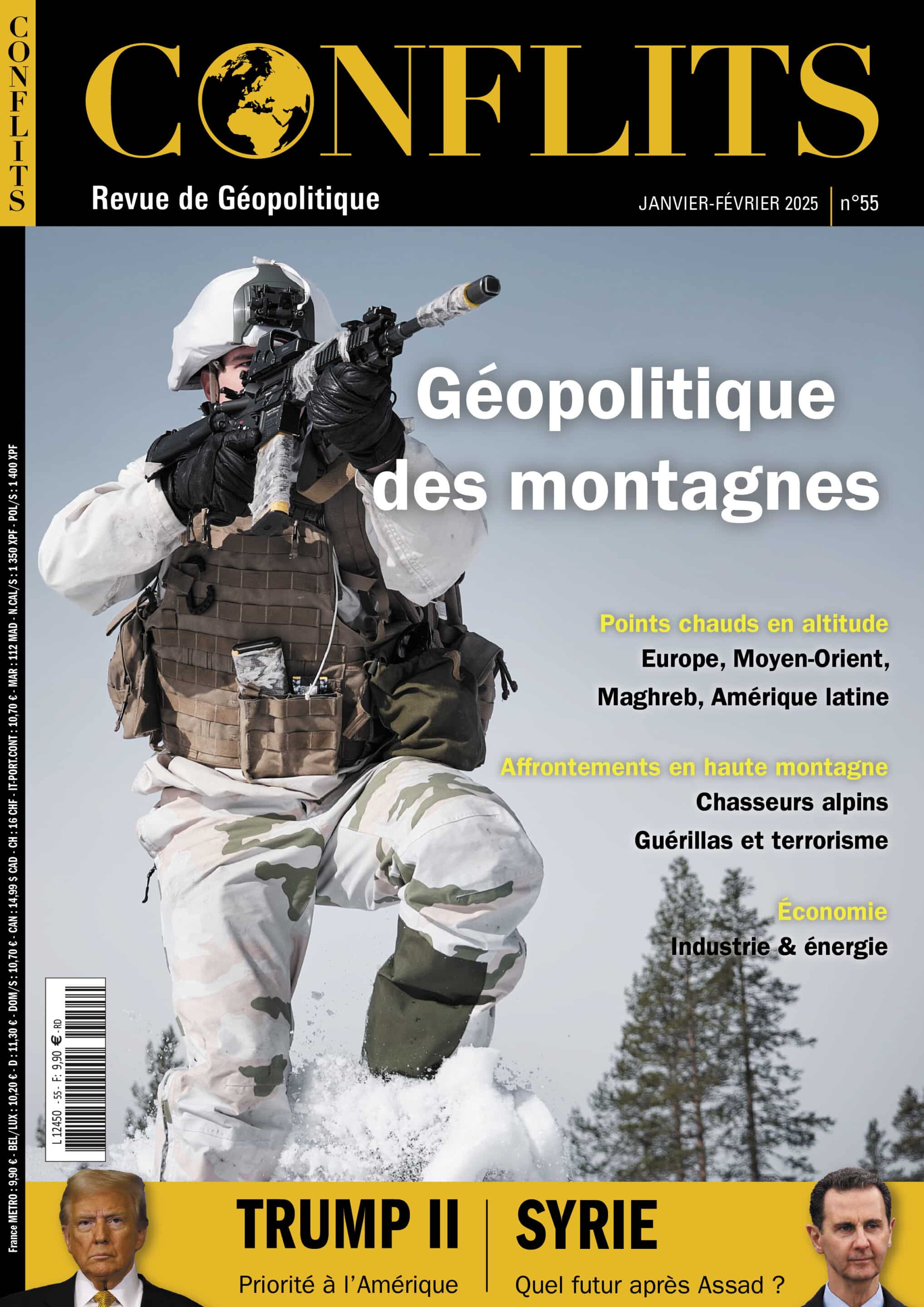

Le Grand continent publie un nouveau numéro de sa revue, consacré aux fractures de l’Europe et du monde. L’occasion de lire les points de vue et les analyses de plusieurs auteurs.

Le Grand continent, Portrait d’un monde cassé. L’Europe dans l’année des grandes élections, Hors-série connaissance, Éditions Gallimard, 2024, 21,50€.

Faut-il voir une coïncidence dans la date de parution de cette édition papier de la revue en ligne Le Grand continent ? Le 25 avril 2024 marque le 50e anniversaire du mouvement éponyme qui lance au Portugal le processus de démocratisation que l’on appelle également la Révolution des œillets. Cet événement marque le début d’une vague démocratique en Europe du Sud, avant la fin de la dictature des colonels en Grèce en juillet 1974 et la disparition physique du franquisme en Espagne l’année suivante.

Cette année 2024 est présentée par le directeur de la revue Giuliano Da Empoli, comme celle des grandes élections en Europe et dans le monde. Pas moins de 4 milliards de terriens, sur tous les continents, dans 76 pays, seront appelés dans des conditions variables, à accomplir leur devoir électoral. Cela a été le cas tout dernièrement en Russie, et cela concernera également tous les pays de l’Union européenne en juin prochain avant les élections aux États-Unis en novembre.

Ce qui relevait jadis d’un temps spécifique, celui des campagnes électorales, est désormais devenu permanent. Le terme militaire de campagne évoque le temps de l’affrontement qui précède le retour à une certaine normalité, celle où l’on passe des promesses lyriques à la dure réalité de l’exercice du pouvoir.

L’affrontement aujourd’hui est devenu, pour reprendre les mots de Giuliano Da Empoli, frénétique, permanent en tout cas, avec une accélération du temps qui fait rentrer nos contemporains dans un tourbillon informationnel.

Les abonnés à la revue en ligne pourront redécouvrir différents articles qui abordent successivement les fractures et les clivages, les recompositions, et l’espoir d’une nouvelle organisation.

Cette présentation qui ne se veut pas exhaustive abordera les points de vue les plus significatifs pour donner surtout envie de les découvrir tous, en fonction des centres d’intérêts des lecteurs de la revue Conflits. Nous limiterons cette recension à la première partie de l’ouvrage : Fractures, clivages, embrasement : décoder le chaos.

Les deux premiers articles sont consacrés à une réflexion sur la nouvelle fracture que constitue, dans le cycle politique européen, l’irruption, en réaction, du climato-scepticisme alors que les préoccupations environnementales semblent faire consensus. Pour autant, il faut nécessairement en tenir compte, le mouvement des agriculteurs en Europe, de la France à l’Allemagne, en passant par la Roumanie ou la Pologne, a pu rappeler les exécutifs à certaines réalités.

Cela se traduit également sur le champ électoral avec une opposition de plus en plus nette entre les partis appelés par commodité « populistes » et les autres. Les premiers considèrent, à l’exemple de Donald Trump face aux incendies en Californie de 2016, que « ça finira par se refroidir ». On a pu retrouver cela également au Canada, notamment dans l’Alberta, et bien entendu au Brésil avec Bolsonaro et plus récemment en Argentine avec Javier Milei. Ce climato-sceptiscisme, largement représenté outre-Atlantique a pu traverser l’océan et devenir largement présent en Europe, en gagnant de plus en plus de secteurs de l’opinion notamment dans les classes moyennes et populaires. Les politiques de transition énergétique clivent aujourd’hui les sociétés, et selon Jean-Yves Dormagen, s’inscrivent dans le même clivage culturel que les enjeux identitaires. La défiance envers les élites, le sentiment dominant d’injustice à propos de la répartition des efforts pour réaliser cette transition énergétique fleurissent sur tous les réseaux sociaux. On retrouve le même clivage entre urbains et ruraux à propos des champs d’éoliennes, les seconds étant évidemment les premiers concernés par leurs implantations.

Julia Cagé et Jean-Marc Jankovici dans l’article à 4 mains « Pourquoi le vert embrase-t-il tout ? », montrent que le consensus mou sur le climat est en train de se rompre. Et on me permettra de rajouter que le pouvoir exécutif français, dans sa politique de séduction de certaines composantes du monde agricole, n’y a pas peu contribué. Une partie de plus en plus significative de la population considère que les injonctions environnementales deviennent contradictoires à la fois avec la perspective de croissance économique et la démarche vertueuse en matière environnementale. Toute la question se retrouve dans des préoccupations anciennes, celle de l’angoisse face au changement, notamment dans les mobilités comme dans l’habiter, avec une appétence, particulièrement développée en France, vers l’égalité.

Clairement marqué à gauche le mouvement écologiste en France est vu comme négligeant les préoccupations sociales, une brèche dans laquelle les mouvements populistes ont pu s’engouffrer.

Timothy Garton Ash – le choix ukrainien de l’Europe : comment sortir de notre moment Hamlet ?

« Plus d’Ukrainiens sont morts en 18 mois que d’Américain en deux décennies de guerre au Vietnam ». Et ce bilan, vertigineux à l’échelle du continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est évidemment appelé à s’alourdir. L’auteur de l’article montre comment l’Ukraine a pu basculer, entre une position périphérique, ce qui est tout de même son nom initial, entre Europe et monde russe, vers un attachement clairement affirmé à l’Union européenne et à l’OTAN. Mais tout cela demande, pour que l’on puisse envisager un avenir européen à l’Ukraine, que la guerre se termine par un accord que l’on ne voit pas, pour l’instant, se dessiner. Le monde occidental est aujourd’hui confronté à un choix. C’est certainement, au-delà de la question démocratique en Ukraine, et même de celle des effectifs de l’armée ukrainienne, avec une moyenne d’âge de 40 ans, l’élément décisif. L’Occident a fait jusqu’à présent le nécessaire pour empêcher la défaite de l’Ukraine, mais pas assez pour lui permettre d’empêcher la victoire de la Russie plutôt que la victoire de l’Ukraine. Toute la question sera de savoir, surtout avec un ralentissement de l’aide américaine, quel que soit le résultat des élections de novembre, ce que le continent européen sera prêt à consentir comme effort pour atteindre cet objectif.

Lea Ypi interroge aujourd’hui l’Europe, entre sa réforme et son élargissement. En reprenant le mot albanais xhiro, qui signifie « tourner en rond », le professeur de théorie politique se demande comment l’Europe, continent cassé, pourra s’élargir tout en intégrant. Il n’y a pas forcément de projet sur les limites de l’Europe. Ce sur quoi personne n’a de véritable position claire, si ce n’est pour considérer que la Turquie n’en fait plus partie. Ce qui au passage interroge, notamment au niveau culturel, sur l’Albanie elle-même, candidate à l’Union européenne, alors que son histoire la relie fortement à l’Empire ottoman. Toute la question aujourd’hui serait celle d’une clarté de vue que l’ensemble des pays membres devrait définir. Comment transcender les limites du capitalisme et donner à l’Union européenne des institutions démocratiques ? L’union pourtant n’a jamais été aussi vulnérable aux fluctuations politiques de ses Etats membres et la sortie du Royaume-Uni pourrait constituer un premier avertissement que d’autres pourraient suivre.

Niall Ferguson – à l’ombre de Trump – l’Europe face aux élections américaines.

Ces notes ont été rédigées le 21 avril, le lendemain du vote par la chambre des représentants au congrès des États-Unis, d’une aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine. Ce vote avait été bloqué pendant 6 mois par les députés républicains, les plus favorables à Donald Trump.

Pour l’historien écossais, adversaire du Brexit, la situation de l’Europe face aux élections américaines mérite largement que l’on s’y attache. Si l’élection du 9 juin prochain, pour le parlement européen, seront probablement une addition de scrutins nationaux, le vote en novembre de quelques milliers d’électeurs, dans un vague comté de Pennsylvanie, permettant la désignation des grands électeurs, aura très clairement un impact majeur sur l’Union européenne, et au-delà.

D’une administration républicaine avec Donald Trump, comme avec le démocrate Joe Biden, le programme de « l’Amérique en premier », reste en vigueur. Le démocrate Joe Biden a mis en œuvre une politique protectionniste encore plus rigoureuse que celle de son prédécesseur. Les États-Unis sont clairement préoccupés par leurs intérêts, et même le soutien à l’Ukraine apparaît davantage lié à leurs intérêts propres, notamment celui de leur complexe militaro-industriel, qu’à une quelconque empathie pour l’Union européenne.

De cela découle la sempiternelle question de l’autonomie stratégique de l’Union, avec une réponse négative de Ferguson. Le temps nécessaire pour mettre en œuvre les instruments de cette autonomie est nécessairement long, et l’Europe n’a pas d’autre choix que de suivre, certes avec réticence, les États-Unis qui garantiront, s’ils y trouvent leurs intérêts, leur sécurité.

Pour Niall Ferguson, en novembre 2024, Donald Trump a toutes ses chances. Cela peut signifier un nouveau mandat très différent du premier, car l’establishment républicain qui avait pu modérer les foucades de Donald Trump ne sera plus présent. Les généraux du Pentagone, qui ont pu jouer un rôle modérateur entre 2016 et 2020, ne sont plus en odeur de sainteté auprès du cercle républicain.

Le programme qui serait alors mis en œuvre relèverait d’une purge de l’establishment républicain « traditionnel », d’un détachement de l’OTAN. Cela entraînerait aussi des conséquences sur la politique au Moyen-Orient, là où les intérêts de l’Europe et des États-Unis sont largement divergents. On notera toutefois la dégradation des relations entre Netanyahou et Joe Biden.

Le point de vue ainsi exprimé est donc largement pessimiste sur l’avenir de l’Europe, surtout lorsque l’on prend en compte la montée électorale des mouvements populistes, comme en Allemagne. La plupart de ces partis ont une position largement défaitiste face à la Russie, quand ils ne servent pas de 5e colonne.

Toutefois, parce que l’Europe n’a pas vraiment le choix, il faudra que ses principaux dirigeants cherchent à avancer vers cet objectif d’intégration renforcée. Mais il faudra compter avec les électeurs, même si on a pu voir, après le référendum négatif sur la constitution européenne aux Pays-Bas et en France, qu’il existait des moyens de leur tordre le bras. Reste à savoir si ce qui était possible à l’époque le sera à nouveau.

Le vote du Congrès américain le 20 avril dernier montre tout de même que, malgré les réticences et une opinion américaine souvent isolationniste, les États-Unis sont encore peu disposés à tourner la page de l’Europe. Cela est d’autant plus vrai que, même avec Donald Trump à la Maison-Blanche, le système de contre-pouvoir aux États-Unis a pu fonctionner. Et qu’il continuerait à le faire probablement dans le cas d’une réélection du républicain. Ce serait en revanche complètement différent en Europe, avec certaine constitution, comme celle de la Ve République, où le pouvoir du président n’a pas véritablement de contre-pouvoir. De ce point de vue l’horizon 2027 pourrait se révéler sombre.

Fractures, clivages, embrasement : décoder le chaos

JEAN-YVES DORMAGEN : Le clivage des clivages : écologie et société en Europe

JULIA CAGE ET JEAN-MARC JANCOVICI : Pourquoi le vert embrase-t-il tout ?

TIMOTHY GARTON ASH : Le choix ukrainien de l’Europe : comment sortir de notre moment Hamlet

LEA YPI : Élargir ou réformer l’Europe : portrait d’un continent cassé

NIALL FERGUSON : L’élection européenne des États-Unis d’Amérique

Orienter le monde : dans l’urgence des recompositions

BRANKO MILANOVIC : La disruption de la grande convergence

VLADISLAV SOURKOV : La naissance du « Nord global »

AUDE DARNAL : De quoi le Sud global est-il le nom ?

BRUNO TERTRAIS : Le piège du « Sud global » J

OSEP BORRELL L’Europe entre deux guerres : la transition géopolitique de l’Union

Organiser un monde en commun

HUGO MICHERON : La terreur et l’IA : la violence millénariste à l’ère de ChatGPT

DIPESH CHAKRABARTY : Plusieurs mondes sur une seule planète

PIERRE CHARBONNIER : Trouver du nouveau : sortir de l’impasse climatique

ANU BRADFORD, ISABELLA WEBER, PAUL MAGNETTE ET NICHOLAS MULDER : L’autonomie stratégique et la classe moyenne

Postface JAVIER CERCAS : Notre seule utopie raisonnable