Bien que sa naissance soit concomitante de la grande vague d’urbanisation qu’a connue l’Occident au XIXe siècle, la géographie s’est longtemps désintéressée de la ville. Un désintérêt particulièrement marqué en France où l’école de Vidal de La Blache imposa le primat des grandes monographies régionales faisant la part belle à la ruralité.

Le relatif désintérêt des géographes pour la ville appartient désormais au passé. Il explique néanmoins que beaucoup des penseurs majeurs du fait urbain soient aujourd’hui encore issus d’autres disciplines, notamment de la sociologie qui, sous l’impulsion de l’école de Chicago, fit très tôt de la ville un objet d’investigation privilégié.

Walter Christaller théoricien des lieux centraux

Les travaux du géographe allemand Walter Christaller (1893-1969), pionnier de l’aménagement du territoire un temps compromis avec le régime nazi, peuvent être considérés comme marquant le début de la géographie urbaine contemporaine. Il est en effet l’un des premiers géographes à s’être intéressé de façon systématique à la ville sous l’angle de la situation plutôt que du site, opérant ce faisant une révolution dans l’appréhension du fait urbain.

Ce qui importe selon lui pour comprendre le rapport de la ville à l’espace n’est en effet pas tant la nature de ce dernier (le site sur lequel elle est implantée avec son relief et ses ressources) que sa position relative à un environnement (sa situation par rapport à son voisinage). À partir de cette intuition fondamentale, il développe le célèbre modèle des « lieux centraux » consistant à expliquer la prospérité d’une ville, assimilée à un « centre », par le rayonnement qu’elle exerce sur les espaces qui l’entourent (villes de rang inférieur et campagnes) assimilés à des « périphéries » dépendantes du centre pour la satisfaction d’un certain nombre de leurs besoins fondamentaux (accès aux services, aux commerces, etc.).

A lire aussi : Guerre civile. La guerre de la mondialisation

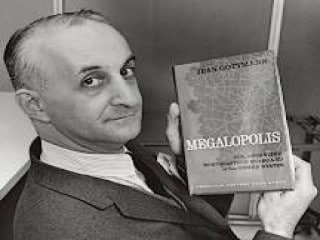

Jean Gottmann et la Mégalopolis

Géographe français un temps exilé aux États-Unis, Jean Gottmann (1915-1994) a tôt fait de transformer sa terre d’accueil en terrain d’étude.

Étudiant la côte Est des États-Unis où il enseigne désormais, il y repère dans un livre paru en 1961 l’apparition d’une « Mégalopolis » s’étendant de Boston à Washington. Entre ces deux pôles, s’étire en effet un chapelet de villes (New York, Philadelphie, Baltimore, etc.) qui donnent naissance à une immense conurbation littorale. Avec Christaller, Gottmann partage donc la conviction que la ville ne doit pas être pensée isolément mais en relation avec son environnement. Mais tandis que l’Allemand pensait la ville dans un rapport vertical de domination hiérarchique sur ses environs, le Français la pense plutôt sous l’angle d’un rapport horizontal de coopération avec d’autres villes avoisinantes avec lesquelles elle tend progressivement à fusionner.

Ce faisant, Gottmann réinvestit le mythe de la Frontier dont Frederick J. Turner avait, dans un célèbre ouvrage de 1921, fait le moteur du dynamisme étasunien. Désormais selon Gottmann, cette Frontier ne se situe plus tant dans un hypothétique Far West, que dans les interstices ruraux perdurant au sein d’une Mégalopolis qui les grignote peu à peu sous l’effet de l’étalement urbain (urban sprawl).

Olivier Dollfus et la métaphore de l’archipel

D’abord spécialiste de géographie physique, le Français Olivier Dollfus (1931-2005) se tourne sur la fin de sa carrière vers l’étude de ce qu’il appelle le « Système-monde ». C’est dans ce cadre qu’il en vient à développer le modèle de l’archipel mégalopolitain mondial (AMM), cet « ensemble de villes qui contribuent à la direction du monde ».

Selon lui, la mondialisation n’implique en effet pas avec la même intensité tous les territoires. Ceux qui jouent réellement un rôle de direction sont les métropoles. Surtout, la prospérité de celles-ci provient d’abord et avant tout des relations qu’elles entretiennent entre elles, plus que de l’exploitation de leurs périphéries respectives. Dollfus reprend donc l’intuition gottmanienne d’une dynamique de coprospérité entre les métropoles, mais l’étend d’une échelle régionale à une échelle mondiale. De même que les métropoles de la côte Est des États-Unis forment un système unifié (la Mégalopolis gottmannienne), les métropoles du monde entier font système et la métaphore de l’archipel a précisément pour fonction chez Dollfus de traduire cette idée de continuité malgré l’absence de contiguïté. Tandis que dans une logique christallerienne (centre-périphérie), la prospérité d’une ville provient de l’exploitation de son arrière-pays (hinterland), dans la logique gottmano-dollfusienne (centre-centre), elle provient d’abord et surtout de ses relations avec d’autres grandes métropoles avec lesquelles elle est en « coopétition » (A. Brandenburger et B. Nalebuff). Les notions de « réseaupolis » (Albert Bressand et Catherine Distler), de « world city network » (Peter Taylor) ou d’« économie d’archipel » (Pierre Veltz) sont autant de variations autour de cette idée.

Saskia Sassen et la ville globale

Dans La Ville globale, parue en 1991, la sociologue néerlando-étasunienne Saskia Sassen (née en 1949) se penche sur l’exceptionnelle prospérité des trois pôles dominants de l’AMM que sont New York, Londres et Tokyo. Elle cherche notamment à comprendre l’apparent paradoxe que constitue la tendance à la concentration des hommes et des activités dans quelques grandes métropoles alors même que les progrès technologiques permettent en théorie de travailler depuis n’importe quel lieu : à l’heure d’Internet et du télétravail, pourquoi Total préfère installer son siège à la Défense plutôt qu’à Brive-la-Gaillarde où l’immobilier est pourtant bien meilleur marché ?

La réponse selon Sassen tient au fait que cette concentration, qui ne concerne que les fonctions de décision, est la contrepartie de la dispersion des fonctions de production. La mondialisation permettant désormais de produire n’importe où et de changer régulièrement l’implantation des pôles de production, il convient en retour de disposer d’un point d’ancrage stable d’où planifier et mettre en œuvre ces stratégies territoriales. La concentration métropolitaine des fonctions de coordination serait donc le pendant de la dispersion mondialisée des fonctions d’exécution.

Richard Florida et l’attractivité urbaine

Reste à expliquer pourquoi certaines villes réussissent mieux que d’autres à s’imposer comme des « villes globales » au rayonnement planétaire. C’est tout l’objet des travaux du géographe étasunien Richard Florida (né en 1957) qui s’intéresse à la question de l’attractivité des villes.

Ses enquêtes reposent sur l’hypothèse que les grandes métropoles sont en compétition les unes avec les autres et que leur hiérarchie n’est donc pas figée mais susceptible d’être modifiée par des politiques urbaines adéquates. En l’occurrence, Florida postule que la prospérité d’une ville et, par là même, son rang hiérarchique dans la mondialisation dépendent d’abord de sa capacité à attirer les « talents » hautement qualifiés qui constituent ce qu’il appelle la « classe créative ». Polyglottes et donc très mobiles, ceux-ci sont disposés à se déplacer dans le monde entier pour travailler, et les métropoles se livrent donc une féroce concurrence pour les attirer. Florida entreprend de démontrer que c’est d’abord le cadre de vie qui est déterminant pour rendre une ville attractive aux yeux de la classe créative : c’est en leur offrant un environnement répondant à leur vision du bien vivre (bars branchés, musées, pistes cyclables, etc.) qu’on peut espérer attirer les « talents ».

Ce ne serait donc pas tant la présence des entreprises qui attirerait les « talents », que la présence des « talents » qui ferait venir les entreprises. Et Florida de citer Carly Fiorina, la PDG de HP s’adressant à un parterre de maires : « Gardez vos incitations fiscales et vos échangeurs autoroutiers, nous irons là où sont les gens hautement qualifiés. » Or ces gens hautement qualifiés se trouvent dans les « cool cities » où s’épanouit le mode de vie « bohémien » qui leur est cher, ce qui conduit Florida à conclure que « les villes sans gays et sans groupes rock perdent la course au développement économique ».

Un optimisme à nuancer. Liverpool, patrie des Beattles, a beau chercher à relancer son tourisme grâce à eux, en 2011, 31 % des ménages de la ville ne comptaient pourtant aucun adulte au travail, le pire chiffre du Royaume-Uni. La musique ne peut pas tout.