Rémi Brague est professeur de philosophie médiévale à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’université Louis-et-Maximilien de Munich. Spécialiste de la philosophie grecque, arabe et juive, il est l’auteur de nombreux livres de référence à ce sujet.

Entretien réalisé par Louis du Breil.

Dans Europe, la voie romaine, vous expliquez que le contenu de l’Europe, c’est d’être un contenant, d’être ouverte sur l’universel. La puissance de l’Europe s’est-elle construite sur cette culture d’ouverture et de transmission ?

Le livre que vous avez la gentillesse de mentionner va fêter cette année le trentième anniversaire de sa première édition et sa dix-septième traduction. Comme je peux difficilement me contenter d’y renvoyer, il m’en coûte un peu de revenir sur ses principales thèses, même si je n’ai pas cessé de les défendre depuis, voire de les approfondir. Dans mon livre, donc, je ne faisais que reprendre un jeu de mots dû au philosophe espagnol José Ortega y Gasset. Dans sa langue, continente veut dire à la fois « continent » et « contenant ». Ceci dit, dans mon propre travail, je ne concevais guère la culture de l’Europe—puisque je n’y parle que de cela—en termes de puissance.

En tout cas, cette ouverture sur l’universel que vous avez raison de mentionner est pour moi le résultat d’une ouverture plus fondamentale sur ses propres sources, et d’un rapport à l’antérieur qui est loin de fomenter un sentiment de puissance. Bien au contraire, l’Europe s’est sentie inférieure à ses références culturelles antiques. Ce n’est que l’an passé que j’ai découvert, à ma grande honte, que l’idée avait déjà été lancée, bien avant moi, dans un livre que je n’avais pas lu, par l’historien tunisien Hichem Djaït, disparu en juin dernier : l’humilité de l’Europe a été le ressort paradoxal de son développement. Selon lui, c’est parce que l’Europe s’est trouvée humble devant l’Antiquité qu’elle exaltait et devant le christianisme auquel elle était soumise qu’elle a pu dépasser la première et garder ses distances face au second (L’Europe et l’islam, Paris, Seuil, 1978, p. 157).

À lire également

Frédéric II, un modèle de puissance ? Entretien avec Sylvain Gouguenheim

Très concrètement, l’Europe a eu le talent d’utiliser et de faire fructifier ce qui lui venait d’ailleurs, et que les autres civilisations négligeaient. Cela vaut pour la civilisation matérielle aussi bien que pour la vie de l’esprit. Les Chinois ont à peu près inventé tout ce qui est technique, le papier, la boussole, etc. Ils ont même « inventé la poudre », par exemple, mais c’est l’Europe qui a su en faire un usage militaire (on peut le regretter, d’ailleurs…). Les Arabes ont eu une grande philosophie, mais ce sont les Chrétiens et les Juifs d’Europe qui ont utilisé les commentaires d’Averroès, oubliés dans sa civilisation d’origine. Bref, l’Europe a fait les poubelles des autres civilisations. Pour cela, il fallait se pencher. Il se peut, c’est même évident, qu’elle s’est montrée arrogante. Mais à l’origine de tout cela, il y a un certain sentiment d’infériorité.

Quelle est la place du christianisme dans cette singularité européenne ?

Faut-il encore insister sur l’évidence que l’historien et philosophe italien Benedetto Croce, qui était lui-même agnostique, a rappelée dès 1943 : « nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens » ? La place du christianisme est capitale, car le christianisme est une religion seconde par rapport à la religion d’Israël, celle dont témoignent les écrits de ce que nous appelons l’Ancien Testament, cette religion d’où est aussi sorti le judaïsme rabbinique. A-t-on suffisamment réfléchi à cette bizarrerie de la Bible chrétienne, qu’elle commence par la Bible juive et donc, que l’on a pour le même prix les livres saints de deux religions ? Le « Nouveau Testament » est en grande partie une réinterprétation de l’Ancien à la lumière du fait nouveau que représente l’enseignement, la passion et la résurrection de Jésus.

Réinterpréter de l’ancien, c’est ce que la culture européenne a fait pendant des siècles, non pas seulement avec le premier de ses deux livres saints, mais aussi avec tout l’héritage de l’Antiquité gréco-latine. Dans un petit traité, excellemment réédité par Arnaud Perrot (Les Belles Lettres, 2012), saint Basile de Césarée (m. 379) a expliqué comment tirer profit de la littérature antique, à savoir, en la dépouillant de sa dimension religieuse, « païenne » si vous voulez, et en la réduisant à sa dimension purement pédagogique, morale, donc. De la sorte, ce que j’appelle la « secondarité » culturelle de l’Europe est rendue possible par son ancrage au plus haut, au niveau même du rapport à l’Absolu—la religion, pour faire simple.

Selon vous, la séparation entre spirituel et temporel dans la civilisation européenne s’explique par la dualité des sources de l’Europe : Athènes et Jérusalem. Pourquoi ?

Cette séparation se situe en fait déjà du côté de « Jérusalem ». La fameuse phrase du Christ sur ce qu’il faut donner à César et ce qui revient à Dieu a été comprise en ce sens. Les faits ont puissamment aidé les chrétiens a distinguer le spirituel et le temporel. En effet, pendant les trois premiers siècles de son histoire, l’État, à l’époque l’État romain, les persécutait. On n’a pas trop de mal à s’éprouver différent de son bourreau. Par la suite, avec Constantin, et surtout avec Théodose, à la fin du IVe siècle, le christianisme s’est emparé de l’État. Mais il ne s’est jamais purement et simplement confondu avec lui. Chose amusante, c’est l’État qui aurait vu d’un bon œil cette confusion : la foi chrétienne devenant l’idéologie officielle de l’Empire romain et remplaçant la religion « païenne » que l’on sentait au bout du rouleau… La tentation était forte pour les gens d’Église, et nombreux ont été ceux qui lui ont cédé, comme Eusèbe de Césarée, qui a fait l’éloge de Constantin, en qui il voyait, non sans de bonnes raisons, une sorte de « tsar libérateur ». Pourtant, l’Église a fini par secréter des institutions qui ont fonctionné comme des contre-pouvoirs : le Droit canon, la Papauté et le mouvement monastique qui lui fournit ses troupes de choc. Grâce à eux, au XIIe siècle, au moment de la Querelle des Investitures (Qui nommait les évêques?), l’Église a pu résister aux empereurs d’Occident et garder son autonomie.

Dernier livre paru : Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme.

Invoquer les deux cités symboliques dont vous avez parlé, et ce qu’elles représentent, remonte à Tertullien, au IIIe siècle, puis a refleuri au XIXe avec Matthew Arnold et Henri Heine, et au XXe avec Léon Chestov et Leo Strauss. On met là-dessous des oppositions variées : foi et raison, éthique et esthétique, etc. Mais le simple fait que les deux pôles qu’on fait ainsi entrer en tension aient subsisté tous deux, sans que l’un avale l’autre, voilà déjà un phénomène exceptionnel, et qu’il faut expliquer. Ici, tout se retourne : c’est plutôt la séparation du temporel et du spirituel qui a permis aux deux modèles culturels de subsister dans leur indépendance et d’entrer dans un dialogue fécond.

À écouter également

Podcast : La guerre juste, de Rome au Moyen-Age

En fait, c’est « Jérusalem » qui a su accueillir « Athènes ». Pour le dire en termes bibliques, Sem (ancêtre mythique des Hébreux) a fait dans sa tente une place pour Japhet (ancêtre des Grecs) (Genèse, 9, 27). De la Torah, saint Paul a décidé de ne conserver en son sens littéral que le Décalogue. Tout le reste des 613 commandements que reconnaissent les rabbins devait être compris au sens allégorique. Les Dix « commandements » rassemblent les principes de base qui permettent à une société humaine de survivre, et d’être pleinement humaine—ce pourquoi leur contenu se retrouve un peu partout, en Mésopotamie comme en Chine. C’était fondamental comme kit de survie, mais des règles morales ne suffisaient pas pour construire dans les détails tout un système de normes capable de réglementer une cité, à la différence de la halakha juive et de la sharia islamique. Il a donc fallu garder le droit romain, la littérature et la philosophie grecques, en un mot conserver, à côté de la « religion », quelque chose comme ce qu’on appellerait plus tard la « culture ».

Quelle est l’influence de ce que vous appelez « modernité » sur la conception que l’Europe se fait de sa puissance ?

Le mot de « modernité » n’est nullement de mon invention. Dans la langue française, il a reçu ses lettres de noblesse de Baudelaire, qui en a risqué une définition. En revanche, ce qui est important, c’est qu’on utilise l’adjectif « moderne » pour désigner une caractéristique essentielle et permanente de notre époque, à la différence de l’usage médiéval, où modernus voulait simplement dire « récent ». Cet usage est plus ancien que Baudelaire. Qu’on songe à la célèbre « Querelle des Anciens et des Modernes », dans le Paris de la fin du XVIIe siècle. J’ai esquissé cette histoire dans mon Modérément moderne.

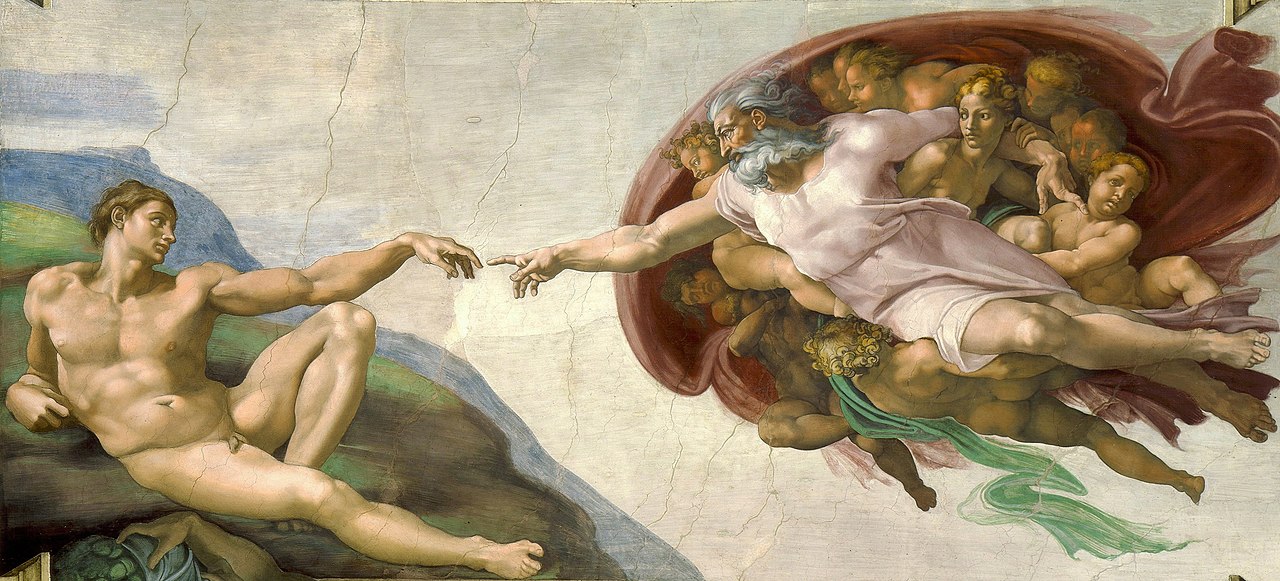

Ce qui a modifié la façon dont l’Europe comprenait sa propre puissance, ce n’est pas l’époque moderne, simple repère chronologique, mais ce que, dans mon Règne de l’homme, j’ai appelé, après d’autres, le « projet moderne ». Il rêve d’un nouveau départ à partir de zéro, d’une humanité ne reposant que sur elle-même, éliminant la dépendance par rapport au divin, et maîtrisant de mieux en mieux le fondement naturel de son existence : son propre corps, et cette sorte de « corps extérieur » (Fichte) que constitue la biosphère.

Dans cette optique, la puissance devient domination, sur la nature d’abord, puis sur le reste de l’humanité, en commençant par les femmes. L’accueil de l’autre se change en boulimie de la conquête.

Les vertus romaines sont-elles aujourd’hui essentielles pour sortir de ce qui s’impose comme une impuissance européenne ?

Les Romains n’avaient pas de vertus qui n’auraient été qu’à eux. On ne peut pas inventer une vertu. Il est important de le rappeler, car se l’imaginer fomente un relativisme qui, au fond, corrompt toutes les vertus sans exception. Lorsque Nietzsche distingue la vertu des Grecs : « se montrer à chaque fois le meilleur et être supérieur aux autres » (Iliade, 6, 208), celle des Hébreux : honorer son père et sa mère (Exode, 20, 12), celle des Perses : ne pas mentir et tirer bien à l’arc (Hérodote, I, 136, 2) (Ainsi parlait Zarathoustra, I : Des mille et un buts), il veut nous faire accroire que les vertus sont relatives et que nous pouvons nous en créer de nouvelles. Mais aucun des trois peuples qu’il prend comme exemples ne considérait les vertus favorites des deux autres comme des vices à éviter. Tout au plus peut-on, comme ils le faisaient, mettre l’accent sur telle ou telle vertu plus que sur telle ou telle autre, selon le genre de vie que l’on mène. Les Romains insistaient quant à eux sur le courage, le civisme, la frugalité, vertus adaptées à la vie rude des paysans et des soldats.

Ce que j’ai appelé la « voie romaine » est une attitude que j’ai isolée à partir du comportement de l’élite de Rome, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, le « siècle des Scipions », c’est-à-dire peu de temps après leur victoire militaire sur les Grecs. Ils ont reconnu leur infériorité culturelle par rapport à ceux qu’ils avaient soumis et se sont mis courageusement à leur école, jusqu’à créer un « empire gréco-romain » (Paul Veyne). C’est ce qu’on fait les élites européennes pendant des siècles. Elles éduquaient leurs rejetons en leur faisant apprendre le latin et le grec, c’est-à-dire les classiques d’une civilisation qui n’était pas la leur—à la différence des mandarins, qui étaient recrutés sur leur connaissance des classiques chinois.

En ce moment, il est clair que l’Europe a perdu son importance : en démographie, elle vit sous perfusion d’immigrés, en économie, elle a délocalisé son industrie, en diplomatie elle ne joue plus dans la cour des grands, lesquels se mettent d’accord en passant par-dessus elle. Or, on a l’impression que les Européens masquent tout ceci par un surcroît d’autosatisfaction. « Certes, nous sommes faibles, mais nous sommes gentils. Au moins, nous ne sommes pas bigots et racistes comme les Américains, fanatiques et machos comme les Musulmans, ‘fourmis jaunes’ obsédées du boulot comme les Chinois, russes comme les Russes, etc. » Tous ces gens nous taillent des croupières, mais nous pensons n’avoir rien à apprendre d’eux. Bien au contraire, ce sont eux que nous devons éclairer et civiliser, par exemple en portant bien haut le drapeau des droits fondamentaux. Ainsi, celui du mâle à dire à sa compagne : ‘ce gosse, je n’en veux pas, débrouille-toi !’, etc.

Face à tout cela, les trois vertus romaines que j’ai citées plus haut, courage, civisme, frugalité, pourraient nous être de bon secours. Le civisme, par exemple, pourrait nous permettre de tempérer notre individualisme par le souci du bien commun, et la frugalité, nous aider à résister à la course effrénée à la consommation.

Vous écrivez que la culture n’est pas une origine paisiblement possédée, mais une fin conquise de haute lutte. Comment bien lutter ?

Il y a là une grosse évidence. La culture est quelque chose que l’on acquiert au prix d’un travail. Même les habitudes et coutumes, à commencer par le langage, ne sont pas simplement reçues dans le berceau, puis laissées là, abandonnées à la spontanéité des enfants. Il ne faut pas se contenter de fredonner les chansons de notre nourrice ; il faut apprendre à chanter selon le solfège. Il ne faut pas se contenter de parler « comme le bec nous est poussé », selon l’expression allemande ; il faut apprendre à parler sa langue maternelle selon la grammaire, voire à écrire des poèmes. Il ne faut pas se contenter de marcher en mettant un pied devant l’autre et en recommençant ; il faut apprendre, par exemple, à marcher au pas—il y a là dessus un joli passage chez le Nietzsche de 1872 (Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, 2e conférence)—ou, mieux, à danser. Tout cela demande des efforts, et donc du courage. Voilà une vertu romaine de plus dont nous devrions prendre de la graine. Il n’est pas de combat plus noble que celui qu’on livre contre soi, contre sa propre paresse.

Vous écrivez que l’histoire de l’Europe peut être vue comme celle d’une suite à peu près ininterrompue de renaissances. Va-t-on vers une nouvelle renaissance ?

Je n’ai fait que raconter une histoire, celle de la culture européenne—histoire qui n’est évidemment qu’une partie de l’histoire de l’Europe, laquelle a des dimensions économiques, sociales, politiques, etc. dans lesquelles je préfère ne pas entrer, faute de la compétence nécessaire. Il est de fait que les renaissances se sont succédé depuis le moment où, coïncidence intéressante et peut-être significative, on a commencé à prendre le mot « Europe » au sens d’une entité politico-culturelle—avec ce sacré Charlemagne et surtout son ministre de l’éducation nationale (ou plutôt impériale), Alcuin d’York. Après la renaissance carolingienne, on a eu celle du XIIe siècle avec son culte pour Ovide, l’entrée du savoir grec et arabe au XIIIe, l’Italie des grands écrivains florentins, puis, au XVe siècle, l’entrée de la littérature grecque avant et après la chute de Constantinople et le platonisme des Médicis, puis le classicisme de Weimar. Et comme basse continue de tout cela, l’activité des philologues pour éditer, commenter, traduire.

Y aura-t-il une nouvelle renaissance ? Par tempérament, je ne suis pas trop ce qu’on appelle « optimiste ». S’il faut pour cela se remettre à l’étude des langues classiques, cela me semble mal parti : depuis une bonne soixantaine d’années, les autorités qui font semblant de nous gouverner s’ingénient à la rendre impossible ; et voilà qu’aux États-Unis, certains de ceux-là même qui les enseignent se mettent à scier leur branche. En fait, c’est l’idée même de « classique », indépendamment de la distance linguistique, temporelle, culturelle, etc., qui nous en sépare, qu’il faudrait redécouvrir : des réalités plus belles, plus vraies, meilleures que nous, et dont nous avons à apprendre. Mais cela suppose un décentrement par rapport à soi, cesser de se croire très malin, bref, une vertu moins romaine que chrétienne, l’humilité…

À lire également

Romenomics 1 : Commerce dans la Rome antique, mondialisation aujourd’hui