La fin de la guerre froide a fait croire à certains que c’est la guerre elle-même qui allait s’arrêter. Or depuis 1991, la France a fait plus d’opérations extérieures qu’entre 1945 et 1991. Mais le cycle ouvert est en train de se refermer pour aller vers d’autres types d’interventions.

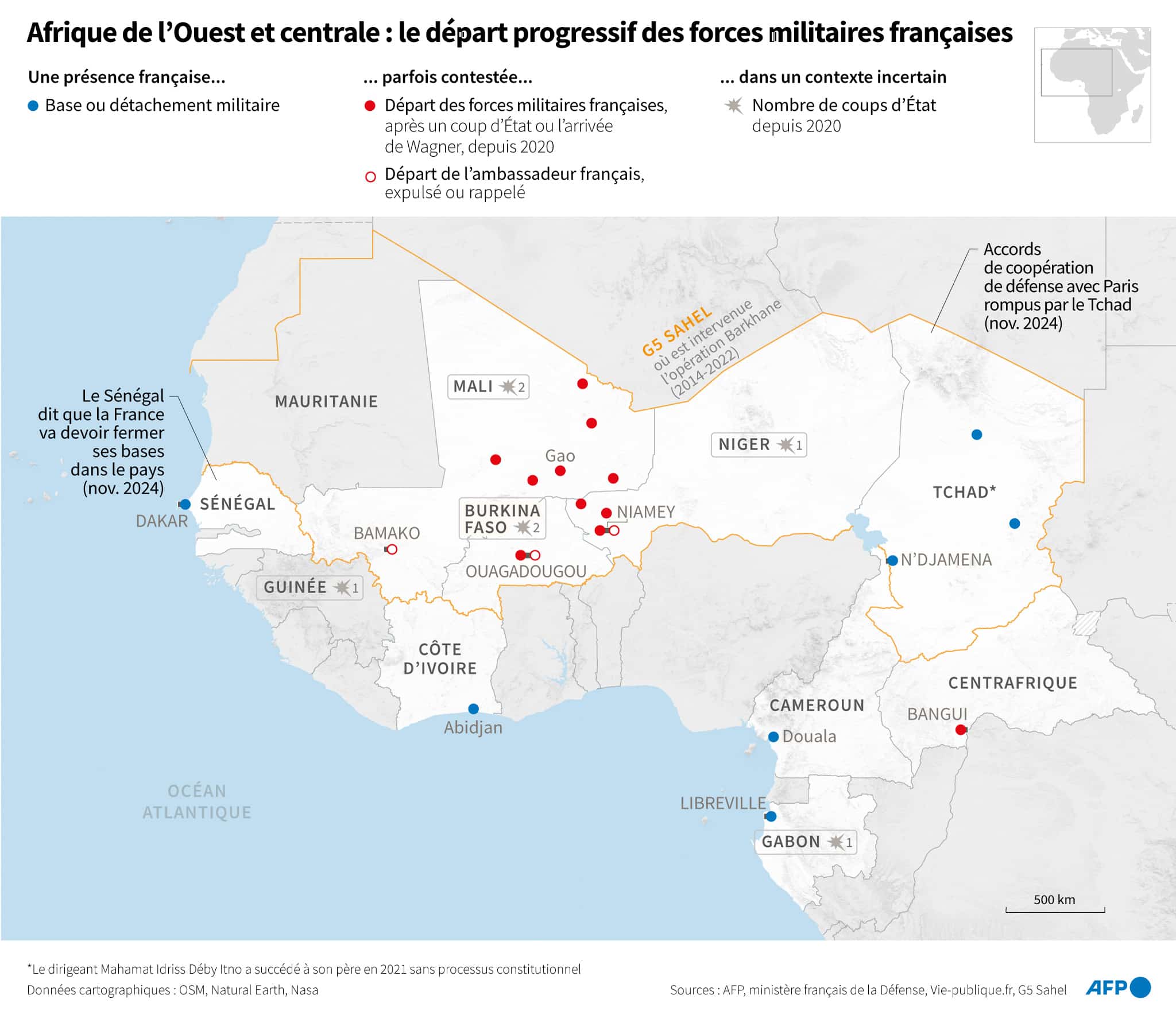

Les guys sont rentrés à la maison. Avec une continuité de fond à défaut de style, Barack Obama, Donald Trump et désormais Joe Biden ont œuvré pour le retrait des troupes américaines du « grand Moyen-Orient » cher à George W. Bush. Las des guerres sans fin, les États-Unis veulent se recentrer sur leurs intérêts nationaux et ne plus jouer les gendarmes dans toutes les marches du monde. C’est « une tragédie », mais pas « notre tragédie », a résumé avec franchise le président américain le 16 août, un jour après la prise de Kaboul par les talibans. Ce changement de déterminant, Emmanuel Macron ne l’a pas assumé aussi brutalement à l’endroit du Sahel, mais quelque chose de similaire transparaît. Annoncée le 10 juin 2021 par le président français, quelques jours après le coup d’État militaire au Mali, la fin de Barkhane « comme opération extérieure », désormais prolongée comme simple « opération d’appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent », s’inscrit dans la reconnaissance progressive que les puissances occidentales ne sauraient se substituer aux autres États pour écrire l’histoire à leur place. Nos opinions publiques le veulent d’autant moins qu’il apparaît désormais manifeste que cette projection occidentale tous azimuts s’est traduite depuis 1991 par de retentissants échecs.

À lire également

Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité

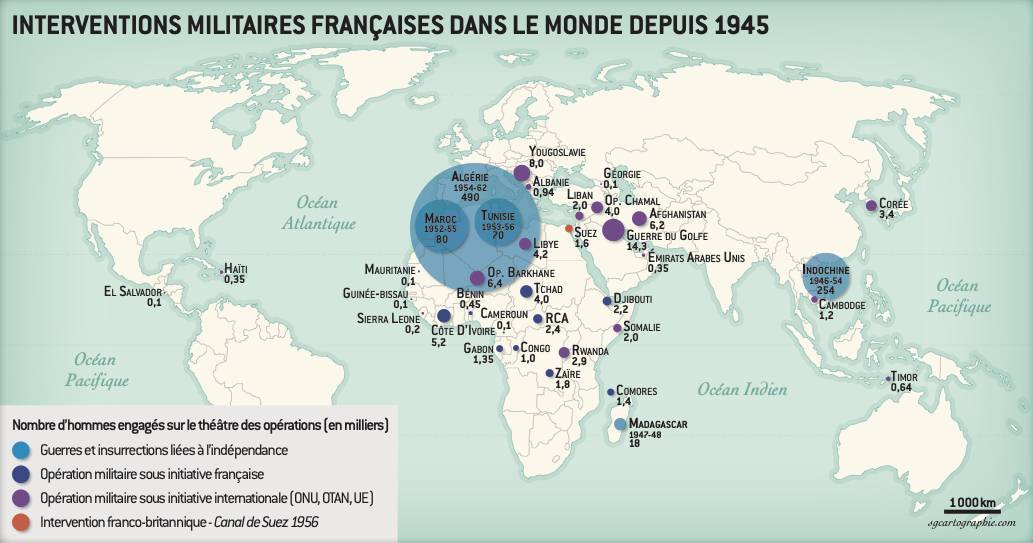

Tout commence avec Daguet

Cette révélation progressive ne saurait tourmenter de la même façon un pays comme l’Allemagne, dont les forces armées n’ont guère quitté le sol national depuis 1945, et la France. Car si le non à la guerre en Irak en 2003 est l’un des gestes diplomatiques les plus forts de ces trente dernières années, il ne saurait effacer la réalité de l’interventionnisme prononcé de Paris que l’on peut lire en transparence dans le long catalogue des OPEX menées depuis les débuts de l’ère postcoloniale. Il est d’ailleurs difficile d’en établir une liste exhaustive. Le Dictionnaire des opérations extérieures de l’armée française de 1963 à nos jours en recense 119, qui ont causé la mort de 600 militaires. Une étude de l’Irsem[1]en répertorie quant à elle 249 de 1963 à 2017. Devant ces chiffres entourés d’un certain flou, l’on comprend mieux les mots de Louis Gautier, secrétaire général de la défense nationale de 2014 à 2018, qui expliquait que les OPEX étaient à la fois « l’alpha et l’oméga de la politique militaire française depuis la fin de la guerre froide » tout en étant une catégorie « fourre-tout ».

Quelle que soit la valeur numérique que l’on retient, leur nombre croît en tout cas significativement à partir des années 1980. Sous de Gaulle, Pompidou ou Giscard d’Estaing, la plupart d’entre elles ne regardent que la France et ont pour cadre des accords de défense passés avec des États « amis », notamment en Afrique. Cela n’empêche pas certaines d’entre elles d’être spectaculaires – comme le grand saut de la Légion étrangère à Kolwezi au Zaïre en 1978 – mais leur périmètre demeure relativement limité. C’est avec l’opération Daguet, lors de la guerre du Golfe en 1991, qu’elles ont franchi un cap, prenant une dimension internationale et davantage d’ampleur. Elle a été « la mère de toutes les OPEX » et a marqué « le démarrage du modèle expéditionnaire français moderne », écrit à son propos l’historien Georges-Henri Soutou dans Les Opérations extérieures de la France. Daguet, du nom de la division engagée, a été l’occasion pour 12 000 soldats de l’armée de terre d’avancer de 150 km en territoire irakien. « Peu de personnes savent qu’à la fin du premier jour de l’attaque terrestre, après avoir réalisé une percée fantastique, les forces françaises se trouvèrent le plus au nord, le plus à l’ouest. C’étaient elles qui avaient le plus profondément pénétré en Irak », a reconnu le général Norman Schwarzkopf, commandant en chef des forces alliées durant l’opération Tempête du Désert[2]. Soutenus par des batteries d’artillerie de 155 mm, les chars AMX-30 et les blindés AMX-10 français ont vaillamment affronté les chars irakiens T-54, T-55, T-62 et T-72 de fabrication soviétique. Depuis lors, la participation à une guerre conventionnelle dans laquelle l’armée française va ainsi au choc contre une autre armée régulière ne s’est pas reproduite.

Le goût des OPEX

Mais l’engouement pour les OPEX n’a pas faibli pour autant. À l’été 1992, la France est le premier pays à déployer des forces à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la Force de protection des Nations unies, dont Paris a été l’un des premiers contributeurs. L’historien Jean-François Soulet rappelle[3] qu’en septembre 1995, l’armée française compte pour 7 100 des 45 000 hommes déployés et qu’au total 85 soldats français ont été tués en un peu moins de quatre ans. Seule l’intervention française en Afghanistan, de 2001 à 2014, sous mandat de l’ONU et sous commandement de l’OTAN, a connu un bilan plus lourd, avec 89 tués. L’intervention en Afghanistan est très loin du choc frontal de la guerre du Golfe. Les soldats français vivent à plein la rudesse de la guerre contre-insurrectionnelle, le temps qui s’étire indéfiniment, l’espace qui se dilue loin du champ de bataille, les combattants irréguliers qui se dispersent, se cachent et se terrent, attendant le bon moment pour surprendre l’ennemi épuisé par les patrouilles effectuées à l’aveugle, faute d’ancrage solide sur le terrain. Ce n’est pas non plus une mission d’interposition ou de maintien de la paix dans le feu de l’action, comme en Bosnie-Herzégovine. Quoique ayant un rôle mineur à l’ombre des États-Unis, la France s’est de facto engagée dans une entreprise de nation building, sans qu’aucun des protagonistes ne dispose de la volonté politique pour la mettre en œuvre jusqu’au bout. Imperceptiblement, les forces alliées glissent dangereusement du statut d’armée de libération à celui d’armée d’occupation. Américains et Britanniques connaissent à l’époque le même sort en Irak. Et les Français goûtent aujourd’hui cet amer sentiment au Sahel.

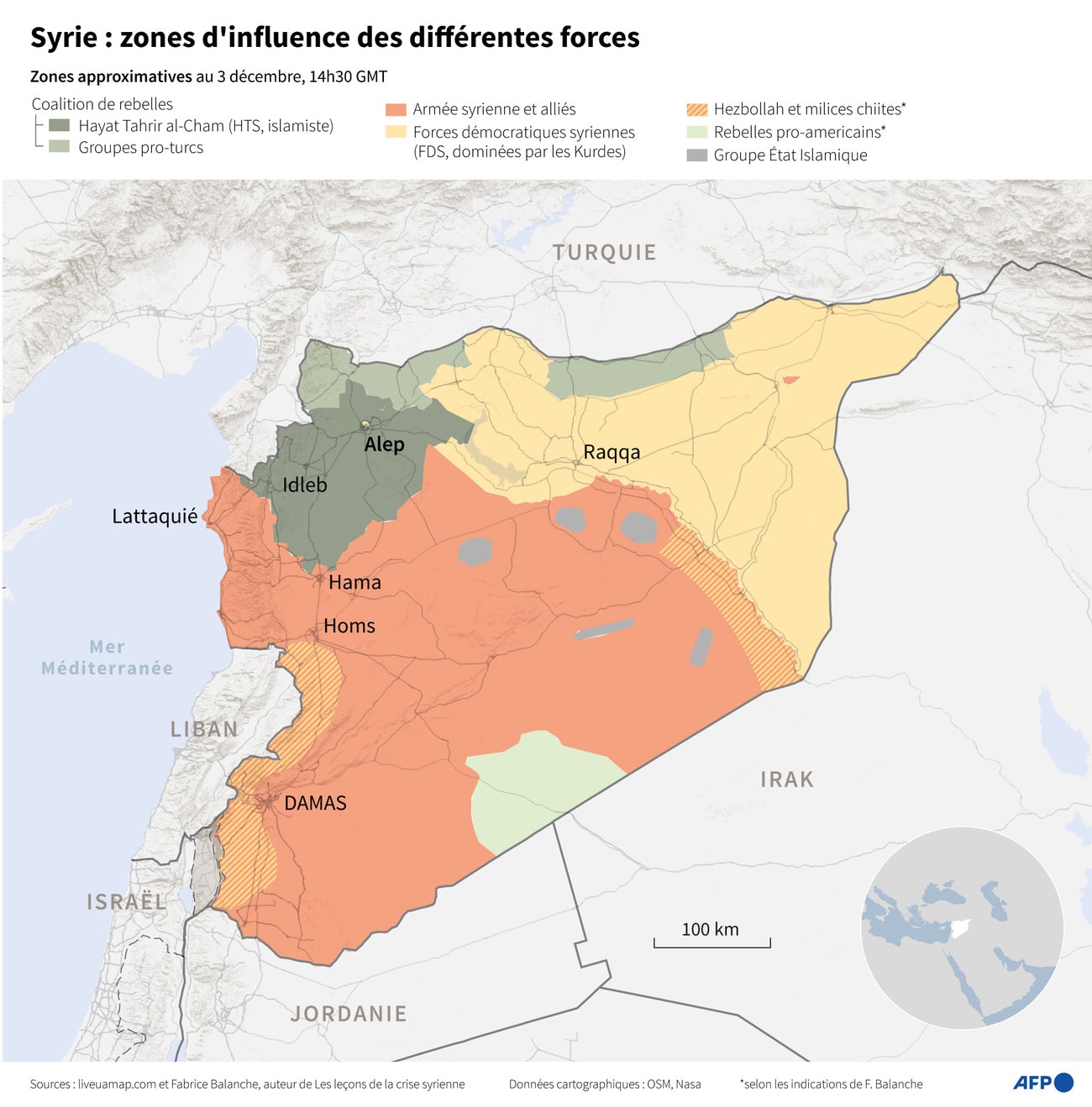

La lassitude n’a pourtant été que progressive. En 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la campagne de frappes menées par la France avec le Royaume-Uni et les États-Unis – en donnant une interprétation pour le moins large à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU – amène au renversement du régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ébranlé par une rébellion née des Printemps arabes. Paris a la gâchette facile, et les Américains sourient en affublant les Français du nouveau surnom de frogs of war (« grenouilles de guerre »). Quelques années plus tôt, lors du non français en Irak, ceux-là les qualifiaient pourtant de cheese-eating surrender monkeys (« singes capitulards mangeurs de fromage »). Il faut dire que, sous François Hollande et dans la foulée de la Libye, les OPEX françaises se sont enchaînées avec l’opération Serval au Mali (2013-2014) contre les colonnes de djihadistes qui menaçaient Bamako, l’opération Sangaris en Centrafrique (2013-2016) et l’opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, en Mauritanie et au Niger (2014-2021), qui continue d’exister sous une forme allégée. Au front africain, s’ajoute un front moyen-oriental puisque la France s’engage dès 2014 en Irak puis en Syrie dans la lutte contre Daech (opération Chammal). Certes, il s’agit d’abord de frappes aériennes, mais les « terriens » sont aussi présents, avec des forces spéciales et quatre canons automoteurs Caesar de 155 mm utilisés à partir de 2016 par la task force Wagram.

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un vif débat éclate en 2019 quand le colonel Legrier, commandant de ladite task force, publie un article dans la Revue Défense nationale[4]. L’officier supérieur n’y va pas par quatre chemins : « Au xixesiècle, le sort d’une bataille mettant en jeu quelques milliers d’hommes était réglé en une journée […] ; au xxie siècle, il faut près de cinq mois et une accumulation de destructions pour venir à bout de 2 000 combattants ne disposant ni d’appui aérien, ni de moyens de guerre électronique, ni de forces spéciales, ni de satellites […] Certes, la bataille d’Hajin [localité située sur la rive est de l’Euphrate à la frontière irako-syrienne, NDLR] a été gagnée, mais de façon très poussive, à un coût exorbitant et au prix de nombreuses destructions. Certes, les Occidentaux, en refusant d’engager des troupes au sol, ont limité les risques et notamment celui d’avoir à s’expliquer devant l’opinion. Mais ce refus interroge : pourquoi entretenir une armée que l’on n’ose pas engager ? » Pour le colonel Legrier, la solution était la suivante : il aurait fallu en faire plus, aller au choc et engager au sol au moins un groupement tactique interarmes motorisé capable de s’emparer rapidement de la poche d’Hajin en limitant autant que possible la destruction des infrastructures. Tout ne peut être du ressort des forces spéciales et de l’arme aérienne, regrettait-il, avant de conclure par une citation du général Vincent Desportes : « La guerre à distance est un leurre : elle produit un effet militaire, mais pas d’effet politique. La “projection de puissance”, c’est-à-dire la projection de destruction, sans “projection de forces”, de soldats sur le terrain ne fonctionne pas ; elle détruit sans maîtriser la reconstruction et crée le chaos. Il y a une vraie illusion de l’efficience aérienne : certes, elle permet quelques économies initiales, mais elle ne conduit jamais au résultat espéré. À la fin des fins, il est toujours nécessaire, d’une manière ou d’une autre, de contrôler l’espace. »

Le colonel Legrier s’est-il rendu compte qu’il jetait un pavé dans la mare du débat sur l’usage de la force militaire ? Celui qui mettait en œuvre les quatre Caesar a osé mettre des mots sur le douloureux point d’achoppement des opérations extérieures françaises et même plus largement occidentales menées depuis au moins 1991 : d’un côté, un interventionnisme militaire prononcé, motivé par un court-termisme du pouvoir politique qui use de l’outil militaire comme d’un supplément d’autorité efficace en cas de crise, sans se demander au fond quels sont les buts de guerre recherchés, ni quels sont les moyens nécessaires pour les atteindre et à quelle échéance ; de l’autre, une timidité dans l’engagement des forces pour ne pas couvrir de cercueils la cour d’honneur des Invalides et perdre auprès de l’opinion publique le bénéfice engrangé au lancement d’une OPEX. Cette timidité est d’autant plus forte que la pression budgétaire ayant lourdement pesé depuis la fin de la guerre froide sur les crédits militaires, les capacités réelles des armées sont gravement mises en tension. Tel est le paradoxe : c’est à partir de 1990, quand Laurent Fabius, alors président de l’Assemblée nationale, demande à ce que la France récupère les « dividendes de la paix » et coupe dans le budget de ses armées, que le pays accélère le rythme et l’intensité de ses OPEX.

À lire également

Transformation du dispositif français au Sahel : quel impact sur le narcotrafic au Mali ?

Le coût des interventions

Dans une forme de schizophrénie entre un outil militaire délaissé pendant des années et un recours inconséquent à la force, la lassitude des hauts gradés s’exprime de plus en plus ouvertement. En témoigne la préface de l’ouvrage Les Opérations extérieures de la France dans laquelle, se retournant sur les trois décennies passées, le général Henri Bentégeat, chef d’état-major des armées de 2002 à 2006, ne cache pas son agacement devant « l’illusion du “nouvel ordre mondial” prôné par George W. Bush, le vocable incertain d’ingérence humanitaire [qui] a servi de base ou de prétexte à de nouveaux déploiements de nos forces [ou] l’incertitude politique et le flou juridique qui président au déclenchement et souvent à la conduite des opérations extérieures ». Faut-il encore rappeler le tonitruant coup de semonce du CEMA Pierre de Villiers qui a donné sa démission en 2017, ne supportant plus le hiatus grandissant entre les missions toujours plus vastes confiées aux armées et les moyens budgétaires qui leur étaient consacrés ?

L’impression de gâchis est immense tant les forces françaises excellent par ailleurs dans l’art de « faire beaucoup avec peu ». C’est ce qui ressort des témoignages d’officiers dans Les Opérations extérieures de la France : la débrouillardise, la rusticité, la résilience et la prise de risque sont des qualités qui permettent à l’armée française de compenser dans bien des cas la faiblesse de ses moyens. « Il est significatif que le soutien compose 5 à 10 % de la force dans le cas français, contre 30 % chez les Américains, et que dans le cas de l’opération Serval, il ait été projeté après les forces combattantes plutôt qu’avant pour gagner du temps, quitte à prendre le risque d’une rupture du soutien et donc d’un gel de la manœuvre », écrivent Julian Fernandez et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.

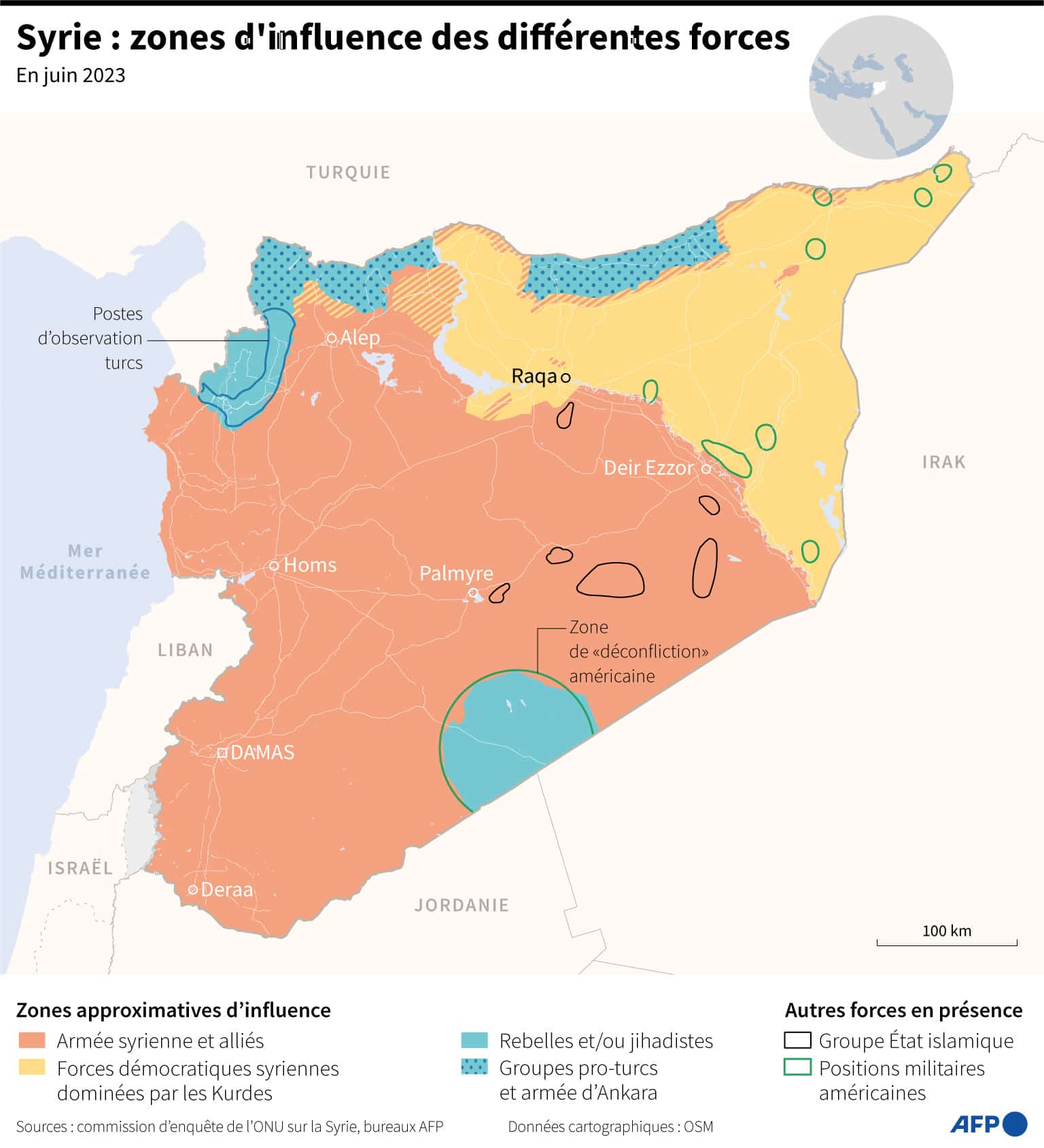

Mais jusqu’à quel point peut-on « faire beaucoup avec peu » ? L’historien militaire Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, remarquait[5] que, lors de la guerre de six semaines entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh arménien à l’été 2020, « la destruction de chars de bataille des deux camps [environ 150, NDLR] a représenté à elle seule la moitié du parc théorique français ». Et de suggérer : « Il serait intéressant de simuler une situation où les forces françaises qui ont désormais moins de moyens que celles de l’Azerbaïdjan, 76e puissance mondiale, se seraient retrouvées à la place des Arméniens. » Il y a quelques décennies, une telle proposition aurait sans aucun doute paru invraisemblable. Or, mesurons qu’à ce jour, quand la France intervient encore de façon relativement autonome comme au Sahel, ses forces armées sont engagées dans des conflits de très basse intensité face à des combattants modestement armés et en ayant une pleine maîtrise du ciel. La contre-insurrection qu’elles y mènent n’est pas comparable avec des conflits contemporains comme la guerre de Syrie, où les combats se déroulent dans des environnements beaucoup plus denses. Face aux missiles antichars portables et aux MANPADS tirés par les rebelles, les Russes ont dû sortir leurs matériels les plus récents, comme les chars T-90MS équipés de systèmes de blindage actif ou les hélicoptères d’attaque Mi-28 ou Ka-52, qu’ils doivent mettre en œuvre avec précaution. L’environnement est par ailleurs saturé par divers systèmes de brouillage électronique et Moscou n’a pas hésité à déployer des systèmes anti-aériens à longue portée, comme des S-300PMU2 ou des S-400. Quant aux Turcs au nord de la Syrie, ils ont montré une capacité inédite dans l’utilisation de drones de différentes catégories, notamment des engins de combat d’altitude de croisière moyenne et de longue autonomie (MALE) de type Bayraktar TB2. Dans un contexte similaire, quelle serait la marge d’action des forces armées françaises ? Dans quelle mesure et sur quels théâtres la France peut-elle encore « s’engager en premier » de façon autonome ?

Contrairement à François Mitterrand (guerre du Golfe), Jacques Chirac (Afghanistan), Nicolas Sarkozy (Libye), François Hollande (Sahel), Emmanuel Macron n’a pas déclenché une nouvelle intervention armée. Le chef de l’État, dès 2017, a certainement pris le pouls d’une opinion publique bien davantage isolationniste qu’il y a vingt ou même dix ans tandis que les alliés traditionnels de la France – à commencer par les États-Unis – adoptent cette même réserve vis-à-vis de l’interventionnisme à tout crin. Mais il apparaît aussi de plus en plus flagrant que les capacités françaises, relativement à un contexte de retour des États-puissances, sont de plus en plus limitées, ce qui réduit de facto les possibilités d’engagement. « Le point de rupture devrait prochainement être atteint, avec des conséquences politiques imprévisibles pour les dirigeants qui auront à brutalement ajuster le narratif et les pratiques aux moyens réels de la France », écrit le chercheur Olivier Schmitt.

À cet égard, l’on ne peut évidemment prédire l’avenir, mais l’année 2021 marque certainement un point d’inflexion dans le cycle interventionniste ouvert en 1991, déjà ralenti depuis la décision de Washington et de Londres de ne pas intervenir en Syrie en 2013. Trente ans après la guerre du Golfe et l’opération Daguet, partir en OPEX ne paraît plus si facile pour la France, la volonté d’user de corps expéditionnaires semblant également s’émousser. Prendre la mesure de ce risque de décrochage, repenser la cohérence entre nos ambitions et nos moyens – en se concentrant par exemple davantage sur les théâtres d’opérations qui sont le lieu de nos intérêts les plus primordiaux – apparaît comme une urgence, et ce d’autant plus que la dynamique en cours ne devrait pas s’inverser. Comme le démontre Gérard Chaliand dans Pourquoi perd-on la guerre ?, le recul démographique de l’Occident, l’apprentissage par les anciens peuples colonisés des techniques qui avaient fait la force de l’Occident ou notre manque de connaissances approfondies des cultures avec lesquelles nous entrons militairement en contact sont autant de facteurs qui devraient, à moyen terme au moins, réduire encore nos marges de manœuvre. Pour retrouver « le désir de vaincre » qui, selon Gérard Chaliand, fait cruellement défaut tant aux Américains qu’aux Européens, gagner en lucidité en reconnaissant les limites de notre puissance sera une première étape, certes non suffisante, mais nécessaire.

À lire également

Guerre du Haut-Karabagh : quels enseignements pour la France ?

[1] Marie-Capucine Vauzanges, « Le monument OPEX et la mémoire de la 4e génération du feu », in Étude no 78, Irsem, janvier 2021.

[2] Collectif, Les forces spéciales françaises dans la guerre du Golfe de 1991, éd. LBM, 15 novembre 2011.

[3] Jean-François Soulet, « France en Bosnie (1992-1995). Il y a vingt ans… L’exceptionnelle implication de la France dans le conflit bosniaque », in Diploweb, 16 septembre 2012.

[4] François-Régis Legrier, « La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite stratégique ? », in Revue Défense nationale, février 2019.

[5] Michel Goya, « Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh », in La Voix de l’épée, 1er décembre 2020.