Ne commencez pas une guerre si vous ne pouvez pas la gagner. Pour n’avoir pas respecté cet adage, les Occidentaux ont une part de responsabilité dans les crimes commis en Syrie depuis 2011. La partie qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, aussi idéalistes et positifs aient-ils été, porte une responsabilité dans les résultats sanglants. Analyse de Nikolaos van Dam, ancien ambassadeur des Pays-Bas en Irak.

Article de Nikolaos van Dam, ancien ambassadeur des Pays-Bas en Irak sur Syria Comment. Traduction de Conflits. Les intertitres ont été ajoutés par Conflits.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ne définit pas moins de 50 types de crimes de guerre. Chacun de ces 50 crimes a été commis pendant la guerre en Syrie, par divers belligérants. Parmi ces actes interdits, on trouve le meurtre et la torture, la prise d’otages, l’usage d’armes chimiques, le pillage, la violence sexuelle sous toutes ses formes, la mobilisation dans les rangs d’enfants de moins de quinze ans et les attaques dirigées intentionnellement contre la population civile et des biens civils, à l’instar d’écoles, de mosquées, d’hôpitaux ou de monuments historiques.

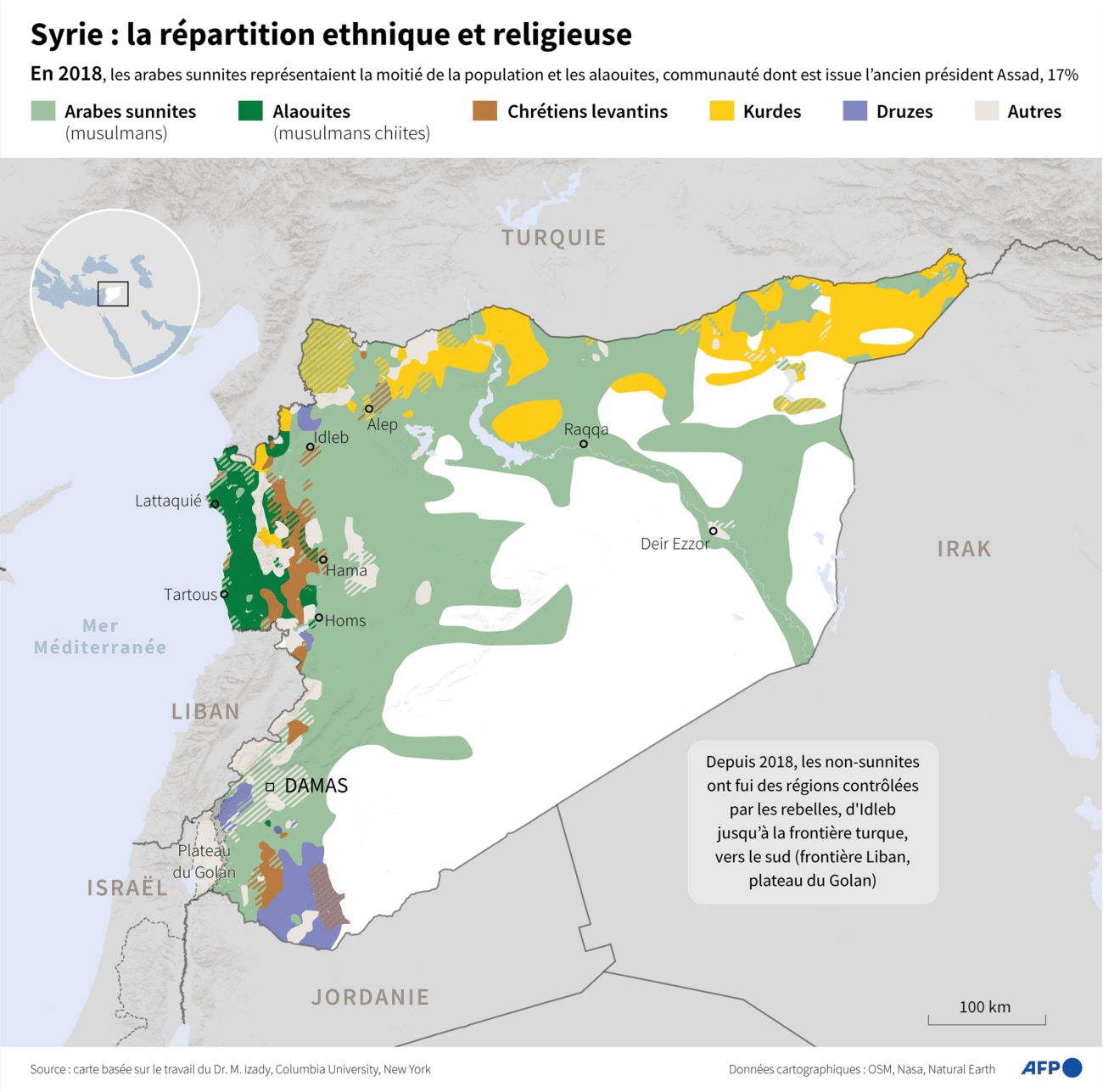

Le mot « intentionnellement » a son importance. Il induit en effet que le même acte pourrait ne pas être un crime de guerre s’il était commis de manière non intentionnelle. Si, par exemple, une ville habitée vient à être bombardée, on peut supposer que la probabilité de tuer des civils sera élevée. Les pilotes de bombardiers peuvent toujours prétendre qu’ils « ne savaient pas » qu’ils allaient tuer des civils, même si « ils auraient dû le savoir ». Ainsi, il est certain qu’une guerre qui se déroule dans des villes habitées aura des effets collatéraux qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre. On ne voit pas de tels dommages collatéraux quand les batailles ont lieu dans des déserts inhabités, comme dans le cas de la célèbre bataille d’El Alamein, pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les victimes civiles de bombardements de centres urbains de la Syrie, comme Alep ou Raqqa, étaient inéluctables.

L’étendue de la guerre syrienne

Sans conteste, bien des choses ont mal tourné avec la révolution syrienne. Non seulement elle n’a pas atteint les objectifs qu’elle avait proclamés, mais elle a donné lieu à un nombre considérable de morts et de blessés. C’est presque la moitié de la population syrienne qui a été chassée de son foyer ; la moitié de la population ainsi déplacée a fui le pays. Les efforts déployés par l’opposition pour renverser le régime syrien ne pouvaient que donner lieu à des violences sanglantes : lorsqu’on cherche à désigner les responsables, il faut prendre cet aspect en considération. Le régime syrien, qui a été le premier à appuyer sur la gâchette, a une responsabilité, mais c’est également le cas de l’opposition qui était en mesure de calculer la répression violente du gouvernement.

L’opposition n’aurait pas dû être surprise que la dictature baasiste réponde violemment à ses exigences de réformes radicales. Les actes du régime en 2011 étaient prévisibles au vu des massacres qu’il avait commis par le passé. Je ne parle pas ici de justice ou de principes moraux, mais des tristes réalités qui sont celles du terrain, réalités qui auraient dû être prises en compte. Comme je l’avais fait remarquer au début de la révolution syrienne, il était irréaliste de croire à une démission volontaire du président Bachar Al-Assad, qui aurait ainsi signé son propre arrêt de mort. Beaucoup s’imaginaient cependant que le président syrien lèverait le camp comme l’avaient fait les chefs d’État tunisien, égyptien et libyen. C’était là un vœu pieux, sinon le signe d’une méconnaissance de la structure du pouvoir du régime syrien.

A lire également : Fenêtre sur le monde. Guerre en Syrie, 10 ans après. Frédéric Pichon

Des crimes de guerre à émotion variable

Il est notable de constater que les crimes de guerre font parfois l’objet de tolérance, en fonction du pays ou du dirigeant qui les a commis. Lorsque, par exemple, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis mènent des bombardements au Yémen et infligent de la sorte de nombreuses pertes civiles, les protestations se font nettement moins entendre que lorsque des faits similaires se font jour en Syrie. Les gouvernements ont tendance à fermer les yeux sur les crimes de guerre lorsque des pays amis les commettent. Mais lorsque ce sont des gouvernements inamicaux, voire ennemis, qui font des victimes civiles, c’est un autre son de cloche. Même au sein d’un même pays, la préoccupation pour les pertes civiles dépend du moment où elles ont été commises et de qui les a commises. On a excusé, par le passé, des crimes contre l’humanité commis en Syrie, alors qu’ils sont condamnés et jugés impardonnables aujourd’hui. En 1982, le régime syrien a commis de graves crimes de guerre dans la ville de Hama, au centre du pays. Il a alors bombardé la ville pendant près de quatre semaines dans le but de réprimer le soulèvement des Frères musulmans. On estime le nombre de personnes ainsi tuées comme compris entre 5 000 et 25 000.

Dans son livre From Beirut to Jerusalem, publié en 1989, le journaliste américain Thomas Friedman a soutenu que le massacre de Hama pouvait être justifié en tant que « réaction naturelle d’un politicien en voie de modernisation dans un État-nation relativement nouveau ».

Friedman a expliqué que le président Hafez Al-Assad, le père de Bachar « essayait de repousser des éléments rétrogrades – des fondamentalistes islamiques, en l’occurrence – qui cherchaient à saper tous ses accomplissements en vue de la transformation de la Syrie en république séculière du XXIe siècle. C’est également la raison pour laquelle, s’il avait été possible de réaliser un sondage d’opinion objectif au lendemain du massacre de Hama, le traitement de la rébellion par Assad aurait probablement été largement approuvé, y compris parmi nombre de musulmans sunnites. Ces derniers auraient pu dire qu’il vaut mieux un mois de Hama que quatorze ans de guerre civile à la libanaise »[1].

Le massacre de Hama fut, sans conteste, un crime de guerre et un crime contre l’humanité. Aujourd’hui, bien des opposants syriens refusent de qualifier le soulèvement de Hama de « bataille », y voyant un massacre unilatéral d’innocents perpétré par la dictature baasiste syrienne. En effet, de nombreux civils tués lors de la répression du soulèvement n’avaient rien à voir avec celui-ci. Dans le même temps, les Frères musulmans étaient assez bien armés pour résister à l’armée syrienne pendant près d’un mois. Et ce sont eux qui ont déclenché la révolte, avec l’intention de renverser le régime, un objectif bien irréaliste…

De 1982 à 2011

Quatre décennies plus tard, de nombreux Occidentaux jugent la Syrie tout à fait différemment. Cette fois, un massacre comme celui de Hama a été résolument condamné. Il y a une similitude entre le soulèvement des Frères musulmans de Hama en 1982 et le soulèvement de 2011, à savoir la volonté des forces d’opposition de renverser le régime d’Assad, qui échoua dans les deux cas. Mais, en 2011, le soulèvement syrien ne s’est pas limité à une ville ou à un groupement politique. Il a rapidement gagné toutes les provinces du pays. L’éventail des forces d’opposition était large. Au début, certaines manifestations étaient pacifiques quand d’autres ne l’étaient pas.

Des dizaines de milliers de crimes de guerre ont été commis en Syrie, par le régime, par l’opposition, par les soutiens internationaux des deux camps et par l’État islamique. Les victimes civiles du régime sont plus nombreuses que celles de l’opposition, peut-être dix fois plus. Mais les chiffres ne font pas tout. Souvent, les vainqueurs tuent davantage que les vaincus. Indépendamment des chiffres, les faits ont leur importance. En ce sens, les différentes parties sont également coupables de crimes de guerre. Ce n’est pas parce qu’un ennemi a commis plus de crimes de guerre que nous que nous en sommes moins coupables.

Comment analyser le conflit ?

Ma vision de la meilleure manière dont le conflit syrien peut être abordé peut être résumée ainsi :

- De manière générale, je m’oppose aux interventions militaires dans des pays qui ne représentent pas une menace pour les pays étrangers qui veulent s’y immiscer militairement. Par exemple, le régime syrien menaçait son propre peuple mais pas les pays qui y sont intervenus militairement, de même que le régime irakien du président Saddam Hussein ne constituait pas une menace pour les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont occupé le pays en 2003. Si je m’y oppose, c’est avant tout parce que de telles interventions donnent invariablement lieu à plus de victimes, à une instabilité plus grande, à plus de destruction et à un plus grand nombre de réfugiés. Au Moyen-Orient, il n’y a pas à chercher bien loin pour trouver des exemples prouvant que les interventions causent davantage de dommages. Il suffit de regarder les guerres en Iran, en Irak, au Koweït, au Liban, en Libye, en Syrie et au Yémen. Non seulement les interventions militaires dans ces sept pays ont échoué, mais elles ont été désastreuses. Elles ont généré des milliers de crimes de guerre. Les pays qui sont intervenus ont obtenu l’inverse de ce qu’ils prétendaient vouloir obtenir en intervenant. L’éviction par les États-Unis et la Grande-Bretagne du régime de Saddam Hussein a créé un vide politique qui a permis la montée en puissance d’Al-Qaida et de l’État islamique. Elle a également accru de manière spectaculaire l’influence régionale de l’Iran. Les conséquences involontaires d’une intervention sont nombreuses et conduisent généralement à davantage de mort et de destruction. Toutefois, il existe un autre type d’intervention militaire : celle faite en réponse à l’invasion et à l’occupation d’un pays par un autre pays. Un bon exemple de ce type d’intervention est l’expulsion de l’armée irakienne du Koweït en 1991, l’opération Tempête du désert. Cette opération a été un succès. Elle a mis fin à une occupation étrangère et libéré le Koweït.

- Si une intervention militaire est entreprise sous les auspices du principe de la responsabilité de protéger telle que définie par les Nations unies, les parties intervenantes ne devraient pas quitter le pays aussitôt qu’elles ont obtenu un changement de régime, comme cela s’est produit après l’assassinat du dirigeant libyen Kadhafi. Dans une telle situation, il faut que les forces d’intervention restent sur place jusqu’à ce la situation soit améliorée. En pratique, cela signifierait que les parties intervenantes devraient rester pendant 10, 20 voire 30 ans. On espère bien sûr que la stabilité ne s’effondre pas sitôt que les forces étrangères sont parties. L’Irak et la Libye sont de parfaits exemples d’interventions qui ne sont pas parvenues à imposer un « meilleur gouvernement » et une stabilité durable une fois l’occupation terminée. Peu de pays étant prêts à en occuper d’autres pendant des décennies, comme cela s’est vu en Irak et en Libye, il aurait été préférable qu’ils n’interviennent pas du tout.

- Si les interventions militaires étrangères visent à modifier l’ordre politique des pays occupés, le résultat dépendra des intentions de l’occupant. Mais on ne peut pas imposer la démocratie et les libertés politiques à coups de force armée. Imposer par la force une prétendue « liberté » semble même bien contradictoire. En outre, il serait naïf de penser que les idéaux idéalistes, comme celui d’apporter la démocratie, sont les seules motivations derrière les interventions militaires, sans que les calculs stratégiques entrent en ligne de compte.

- Dans le cas de la Syrie, il eût été préférable de ne pas intervenir du tout. Sans intervention militaire étrangère, le régime aurait, selon toute vraisemblance, réprimé les forces d’opposition aussi impitoyablement qu’il l’a fait. Mais le nombre de victimes aurait été bien moindre. Peut-être 10 000 à 50 000 Syriens auraient-ils été tués, pas 500 000. Le nombre de réfugiés aurait sans doute été moindre et le pays n’aurait pas connu tant de destruction. Al-Assad serait resté au pouvoir avec 10 000 à 50 000 morts, mais c’eût été préférable à dix ans de guerre, 500 000 morts, un pays en ruines, 10 millions de réfugiés et Al-Assad toujours au pouvoir. L’équation devrait prendre en considération le nombre attendu de victimes. On pourrait faire valoir que les responsables qui se plaignent aujourd’hui du grand nombre de Syriens qui ont trouvé refuge dans leur pays ont eux-mêmes contribué, par leur intervention en Syrie, à provoquer ce flux de réfugiés. La Turquie, qui accueille la plupart des réfugiés syriens, en est un bon exemple.

- Tout cela n’est pas sans me rappeler les paroles, citées plus haut, de Thomas Friedman : « il vaut mieux un mois de Hama que quatorze ans de guerre civile à la libanaise ». Décliner ces mots à la Syrie actuelle donnerait à lire : « Mieux vaut un an de conflit intense et sanglant que dix ans de guerre sanglante sans solution politique en vue ». Plus le conflit a duré, plus il devenait difficile d’entrevoir une issue ou une solution. Les solutions qui auraient pu être pratiquées un an après le début de la révolution syrienne ne l’étaient plus par la suite. À mesure que la violence s’est intensifiée et que la destruction de la société syrienne s’est aggravée, les chances d’arrêter la guerre se sont amenuisées.

- Bien sûr, on pourrait objecter que tout cela n’aurait pas dû se produire en premier lieu, mais la plupart des pays étrangers sont intervenus sans donner du cœur à l’ouvrage. Certes, quelques pays ont envoyé des armes militaires d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, mais insuffisantes en quantité comme en qualité pour permettre à l’opposition de prendre le dessus sur le régime d’Assad. En fait, en soutenant moralement l’opposition sans l’armer suffisamment pour atteindre l’objectif de renverser le régime, les pays qui ont pris parti pour les rebelles syriens les ont bel et bien envoyés à la mort. Et lorsque, en 2015, le régime d’Assad était menacé pour de bon, la Russie et l’Iran sont intervenus. Leur intervention était prévisible. Ne pas s’attendre à une défense d’Assad de leur part, ou à leur volonté de contrer les ambitions des États-Unis, de la Turquie, du Qatar et de l’Arabie Saoudite était bien naïf. La Russie et l’Iran voulaient simplement sauver leur allié le plus important au Moyen-Orient. Ironiquement, l’intervention occidentale en Syrie a eu pour résultat de renforcer la position de la Russie et de l’Iran dans la région.

- La menace la plus sérieuse pour le régime syrien pourrait provenir d’un coup d’État qui serait mené par des membres de sa propre armée. Mais les probabilités qu’une telle menace se concrétise ont essentiellement diminué au cours du dernier demi-siècle, depuis l’avènement de Hafez Al-Assad en 1970. Pendant cette période, le régime s’est efficacement protégé des coups d’État en ne plaçant que les personnes les plus loyales aux postes les plus sensibles et à la tête des unités militaires majeures. Le moindre doute quant à la loyauté de l’une d’entre elles a systématiquement conduit à des purges des éléments soupçonnés d’être déloyaux ou considérés comme tels. Les concernés ont été licenciés, emprisonnés ou exécutés.

- Pour ma part, j’aurais préféré un dialogue continu avec le régime syrien sur la manière de mettre fin au conflit, quand bien même les perspectives d’un tel dialogue étaient très mauvaises depuis le début. Un dialogue raté, cependant, eût été préférable à une guerre ratée.

Pour conclure, comme le dit le vieil adage : ne commencez pas une guerre si vous ne pouvez pas la gagner. Cela se vérifie tout particulièrement lorsqu’une telle guerre fait courir un grand risque d’effusion massive de sang, comme on aurait pu le prévoir – et comme on l’a prévu – dans le cas de la Syrie. La partie qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs – aussi idéalistes et positifs aient-ils été – porte une responsabilité dans les résultats sanglants, tout comme la partie qui a fait échouer la révolution.

A lire également : Illusion et désillusion d’une Grande Syrie arabe

Syrie : une guerre par procuration

En fin de compte, ce sont les résultats qui comptent, et non les prétendues bonnes intentions qui ont conduit à ces résultats. Les coûts de la non-victoire auraient dû faire l’objet d’un calcul suffisant avant de s’engager militairement dans le conflit, d’autant plus que des crimes de guerre par milliers devaient s’ensuivre. Bien entendu, c’est plus facile à dire qu’à faire. La révolution syrienne a éclaté, dans une large mesure, de manière spontanée, à la suite de ce que l’on appelle le printemps arabe. Les événements survenus en Tunisie, en Égypte et en Libye ont entraîné la chute rapide de leurs dirigeants, provoquant l’euphorie de nombreux Syriens et amenant les membres de l’opposition à surestimer leurs chances de succès. Leur euphorie s’est avérée injustifiée. En outre, ce sont rapidement des pays étrangers qui ont déterminé le sort des groupes d’opposition syriens. La guerre civile syrienne s’est transformée en une guerre par procuration.

Si les puissances extérieures voulaient vraiment aider l’opposition syrienne, elles auraient dû le faire avec une conviction totale et non sans donner du cœur à l’ouvrage. Les pays qui sont intervenus dans les combats devraient assumer l’entière co-responsabilité des résultats. Mais ils ne l’ont pas fait, ce qui était prévisible. Il convient donc de conclure que tous les principaux belligérants en Syrie sont responsables de crimes de guerre, certains par procuration, d’autres directement, et certains plus que d’autres. En Syrie, peut-être encore plus que dans des conflits similaires, la responsabilité dans les crimes de guerre est partagée.

Nikolaos van Dam a été ambassadeur des Pays-Bas en Irak, en Égypte, en Turquie, en Azerbaïdjan, en Allemagne et en Indonésie, et envoyé spécial pour la Syrie. En tant que jeune diplomate, il a servi au Liban, en Libye, en Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient, dont The Struggle for Power in Syria et Destroying a Nation. The Civil War in Syria (également publié en arabe et dans d’autres langues). Cet article fait partie d’une conférence qu’il a présentée au World Affairs Council of the Desert (Californie) le 8 juin 2021, au nom de l’Institut de La Haye pour la justice globale. https://nikolaosvandam.academia.edu

[1] Thomas L. Friedman, From Beirut to Jerusalem, London 1989, p. 100-101