La Syrie avant 2011 possédait un État puissant qui régnait en maître absolu sur l’ensemble du territoire. Certes, la Syrie n’était pas un État-nation, mais seulement un État-territoire, car les dirigeants baathistes n’étaient pas parvenus à dissoudre les identités communautaires[1] au profit d’un nationalisme syrien, comme le souhaitaient les pères fondateurs du parti Michel Aflak et Zaki Harzouzi[2]. Mais les militaires au pouvoir le souhaitaient-ils véritablement ?

Le pouvoir politique a rapidement été confisqué par une assabyya[3] (un groupe de solidarité) à dominante alaouite. Or cette minorité confessionnelle tenait à conserver sa promotion politique et sociale après des siècles de marginalisation et de persécution par l’islam sunnite. Nous sommes là au cœur de l’ambiguïté de la construction nationale syrienne et de son État.

La petite bourgeoisie rurale au pouvoir

La famille Assad et les membres de leur assabyya appartiennent ou sont de la petite bourgeoisie rurale, autrefois bloquée dans son ascension sociale par la bourgeoisie citadine. Cette dernière détenait le pouvoir économique et politique jusqu’au coup d’État baathiste de 1963. Le fait que les alaouites, les Druzes, les chrétiens et les ismaéliens soient surreprésentés parmi les officiers baathistes ne constituait pas dans les années 1960 un critère discriminant pour la majorité sunnite. L’idéologie baathiste prône la dissolution des identités communautaires dans la nation arabe. En réalité, les luttes entre factions prirent rapidement un caractère communautaire jusqu’au triomphe du clan alaouite d’Hafez el-Assad en 1970. Ce dernier s’est efforcé de noyauter les institutions civiles et militaires avec des membres de son clan alaouite. Bachar el-Assad, dans un premier temps, tenta une large ouverture vers les sunnites, comme en témoigne son mariage et ses efforts vis-à-vis de la bourgeoisie syrienne. Trop sûr de son pouvoir, il a eu tendance à négliger les alaouites oubliant qu’ils constituaient sa garde prétorienne. Mais le soulèvement de 2011 lui a rappelé que sa communauté était indispensable à sa survie politique.

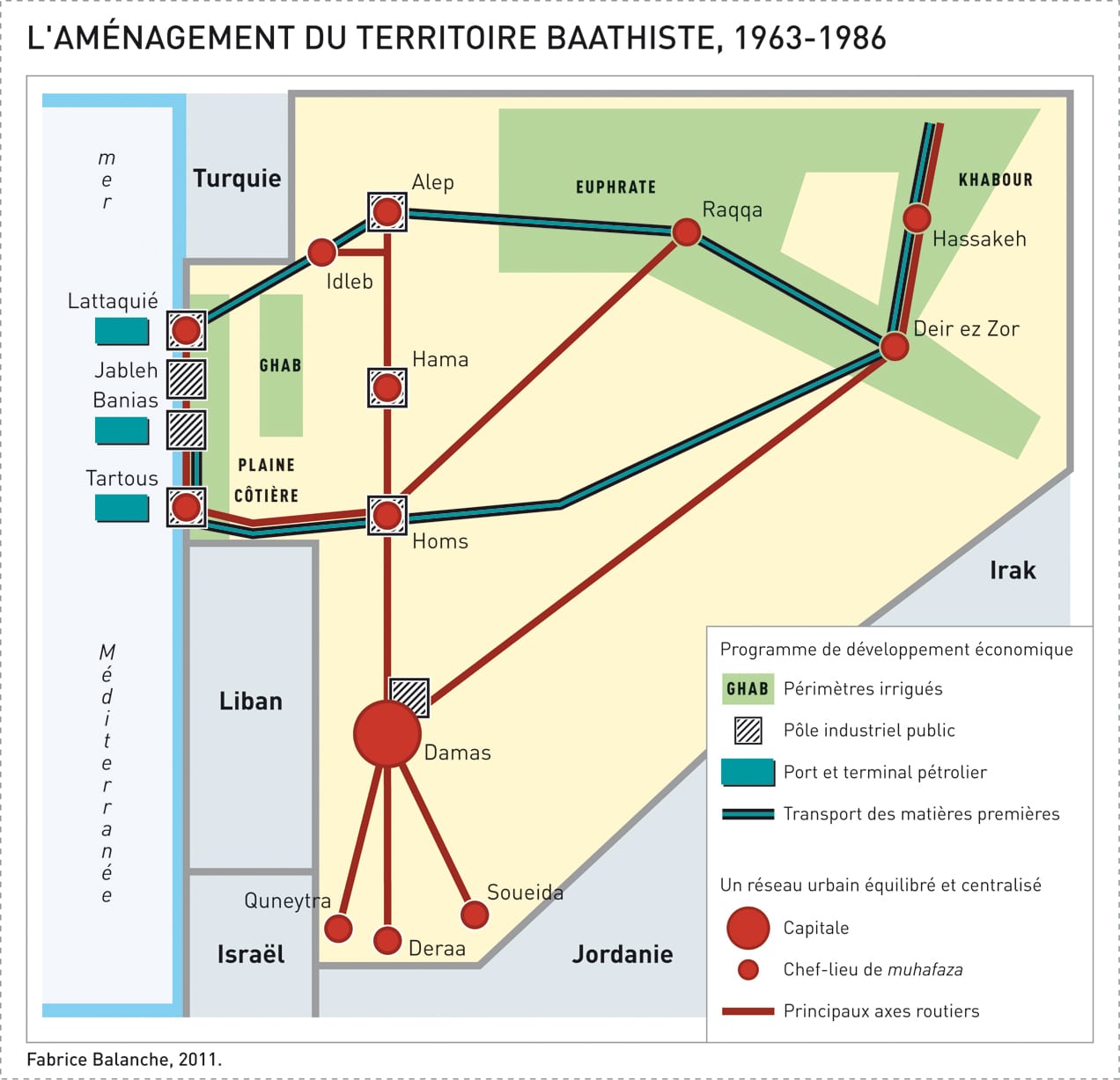

Après leur accession au pouvoir, les militaires baathistes se sont lancés dans une véritable politique de construction nationale par la réduction des inégalités sociales et territoriales[4]. Une ambitieuse réforme agraire distribue des terres à des centaines de milliers de familles paysannes. Elle est accompagnée du développement de la grande irrigation avec la mise en valeur de la vallée du Ghab et surtout de l’Euphrate. Le développement du monde rural répond à des objectifs politiques : éliminer la classe rivale des grands propriétaires terriens et se constituer une large clientèle en intégrant la paysannerie dans les structures officielles, telles que le parti Baath, l’Union des Paysans et les coopératives agricoles. La révolution baathiste apparaît ainsi comme la revanche des campagnes sur les grandes villes dominatrices et exploiteuses : « Ces corps enkystés dans la campagne et qui lui prennent tout sans rien lui donner », comme les qualifiait le géographe français Jacques Weulersse[5]. Les bourgeoisies citadines se voient privées de leurs moyens d’existence et de leur pouvoir avec la nationalisation des banques, des industries et du commerce de gros.

Dans les années 1990, la bourgeoisie citadine est progressivement réintégrée au pouvoir, lorsque le régime d’Hafez el-Assad est sorti de l’économie dirigiste après l’écroulement de l’Union soviétique. Bachar el-Assad accéléra le processus de la libéralisation de l’économie, mais non pas pour aboutir au capitalisme à l’anglo-saxonne, mais plutôt au « capitalisme de connivence » (crony capitalism) répandu dans de nombreux pays arabes tels que l’Égypte. La assabyya alaouite étoffe ses réseaux clientélistes par l’intégration de la bourgeoisie commerçante dans un nouveau cercle périphérique. La création en 2005 de deux holdings dirigées par des proches de Bachar el-Assad dont Rami Makhlouf, son cousin germain, est destinée à sceller l’association entre le régime et la nouvelle bourgeoise syrienne[6]. Une alliance qui transcende les clivages communautaires dans un but d’enrichissement mutuel. L’économie « sociale de marché » telle que définie par Damas a pour avantage de maintenir à la fois les réseaux clientélistes entre une population dépendante des subsides de l’État et de rallier les entrepreneurs privés qui ont besoin de la protection du régime pour profiter des mesures de relaxation économique.

A lire également : NW38 : Syrie, Assad vainqueur du jeu de massacre

Centralisme et clientélisme

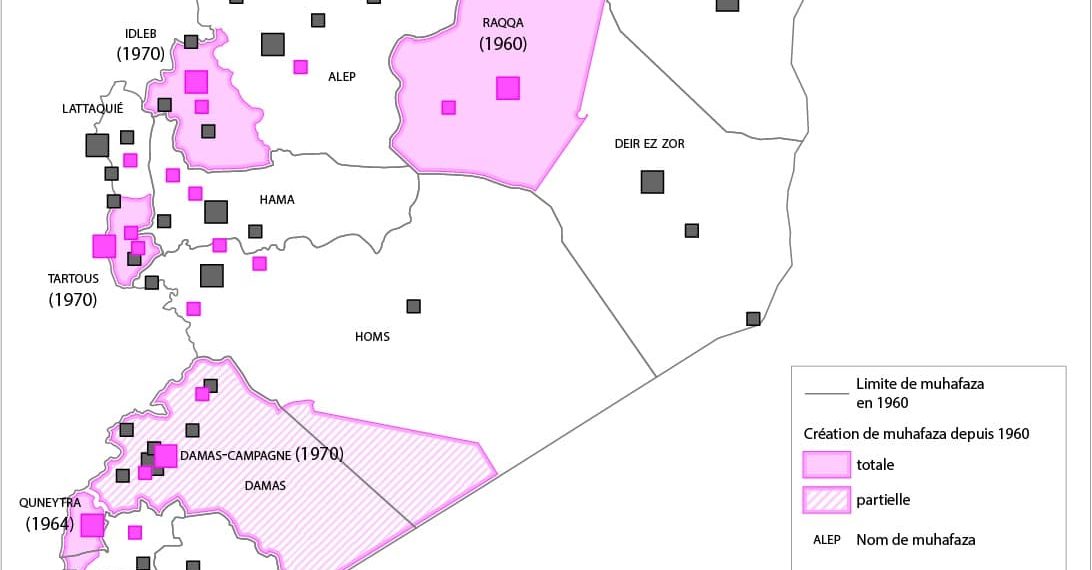

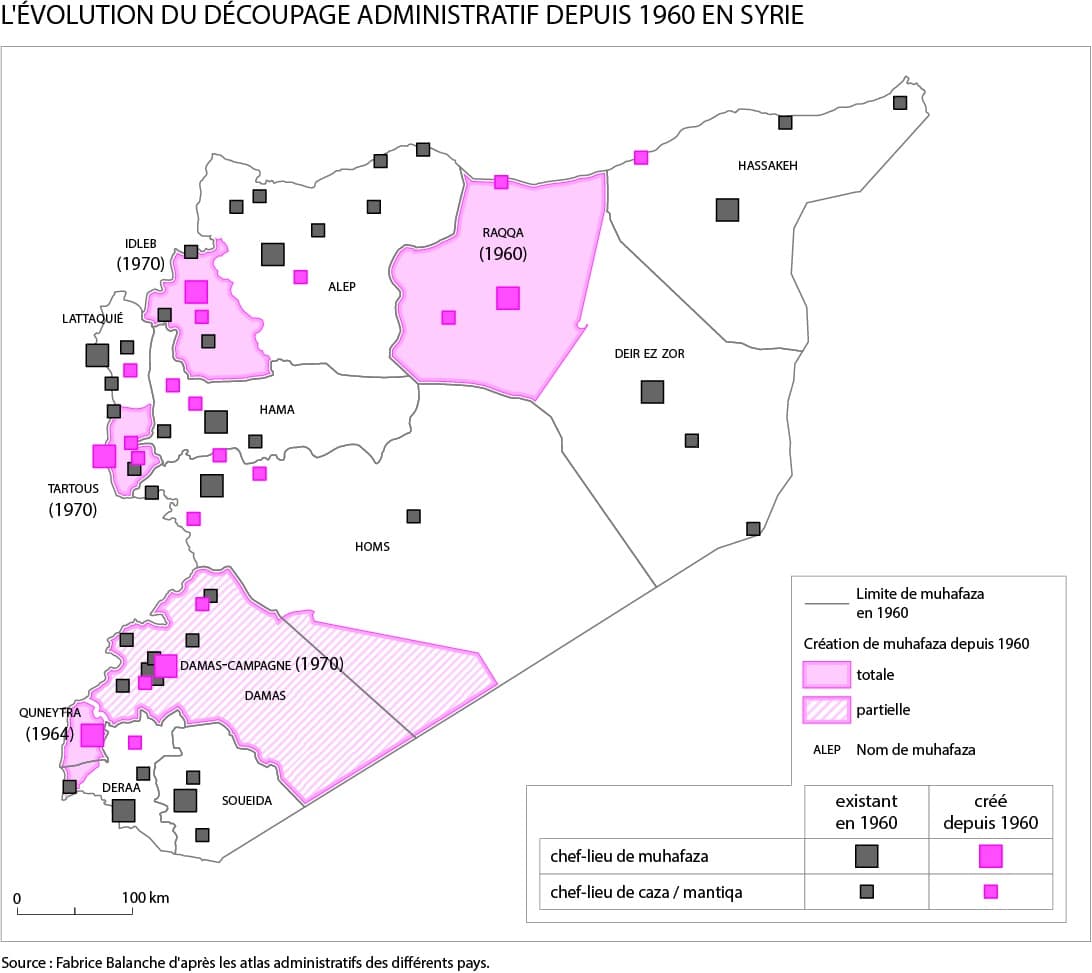

Dès les années 1960, le régime baathiste a renforcé le maillage administratif par la promotion de centaines de villages et de bourgs au rang de chef lieux de canton (nahyeh) et de district (mantiqa). Les baathistes créent peu de nouvelles provinces (muhafaza) : Tartous, Idleb et Damas-campagne (par la dissociation entre la ville et sa périphérie), ils se concentrent sur les petites mailles, ce qui permet de mieux diffuser dans le monde rural les services publics, mais aussi de mieux encadrer la population. Les mesures économiques prises par la Syrie baathiste correspondent globalement au mode de développement autocentré, choisi à l’époque par l’Algérie et l’Égypte. Il s’agit de rompre avec les centres du capitalisme mondial et de développer sa propre infrastructure dans le cadre d’une économie protégée, grâce à l’achat de technologie importée des pays communistes d’Europe de l’Est. Le but est bien sûr d’être autosuffisant dans tous les secteurs et surtout dans l’alimentaire.

À partir de 1974, le régime baathiste reçoit une aide abondante des États arabes pétroliers (35 % du PIB syrien) qu’il utilise notamment pour développer son appareil industriel et intégrer les périphéries. Dans cette répartition régionale, la zone côtière, c’est-à-dire la région alaouite, est largement favorisée. Officiellement, ce surinvestissement local est lié à sa fonction maritime, censée justifier la présence d’industries exportatrices. En réalité, ce favoritisme est destiné à clientéliser la communauté alaouite, sur laquelle le général-président Hafez el-Assad s’appuie pour asseoir son pouvoir à la tête du pays. Le père de Bachar el-Assad est originaire de Qardaha, un bourg situé au nord de la montagne alaouite, où les appartenances tribales structurent fortement la société. Le premier cercle de sa assabiyya est ainsi constitué par des officiers alaouites issus de sa tribu, les Kelbyin, et les cercles périphériques[7] par les indispensables cautions sunnites du régime, tel Mustapha Tlass, son camarade de promotion à l’académie militaire de Homs et inamovible ministre de la Défense.

Nous avons donc en Syrie une apparence d’État moderne avec ses institutions, mais en fait le pouvoir est complètement centralisé entre les mains du président qui double chaque administrateur d’un adjoint alaouite pour le contrôler. Le gouvernement syrien compte une majorité de ministres sunnites, conformément au poids démographique de cette communauté, mais ils n’ont guère de pouvoir. Hafez el-Assad et ensuite Bachar ne veulent pas humilier les sunnites en plaçant des alaouites au premier plan ; l’important est que la réalité du pouvoir soit entre leurs mains. Il agit de la même façon avec le parti Baath, officiellement organe dirigeant du pays, mais en réalité, le pouvoir appartient aux moukhabarat, les puissants services de renseignements, dominés par les alaouites. Dès les années 1980, le parti Baath n’est plus qu’une coquille vide d’idéologie, sans pouvoir décisionnel, si ce n’est celui de bloquer les réformes qui remettraient en cause les privilèges de la bureaucratie pléthorique dans laquelle ses membres prospèrent. En fait, le parti Baath est un réseau social qui permet d’obtenir des avantages matériels, notamment des postes dans l’administration, le secteur public industriel et l’armée. Le fait qu’il ne soit plus l’organe dirigeant de la nation dans la nouvelle constitution syrienne, adoptée en février 2012, ne fait qu’entériner un état de fait depuis près de trois décennies.

Une libéralisation économique limitée, mais destructrice

Au milieu des années 1980, la Syrie est confrontée à une grave crise financière qui montre la fragilité de son mode de développement économique. L’aide extérieure se raréfie avec la chute des prix du pétrole et le déclin de l’URSS. Hafez el-Assad est contraint de libérer l’économie syrienne au risque de renforcer la bourgeoisie syrienne. La loi no 10 de 1991 est considérée comme l’acte fondateur de l’infitah syrienne (ouverture économique), les entrepreneurs privés sont autorisés à investir dans des secteurs réservés jusque-là aux entreprises publiques. Cependant la loi sur « l’entrave à l’économie socialiste » n’est pas pour autant supprimée, elle pourra être utilisée pour éliminer les entrepreneurs qui auront outrepassé le simple « enrichissez-vous » autorisé par Hafez el-Assad. Au cours de la décennie 1990, la situation économique de la Syrie se redresse, mais la timide libéralisation économique marque vite le pas, car Hafez el-Assad est prudent. Bachar el-Assad n’eut d’autre choix que de libéraliser l’économie syrienne et de geler les embauches dans un secteur public hypertrophié.

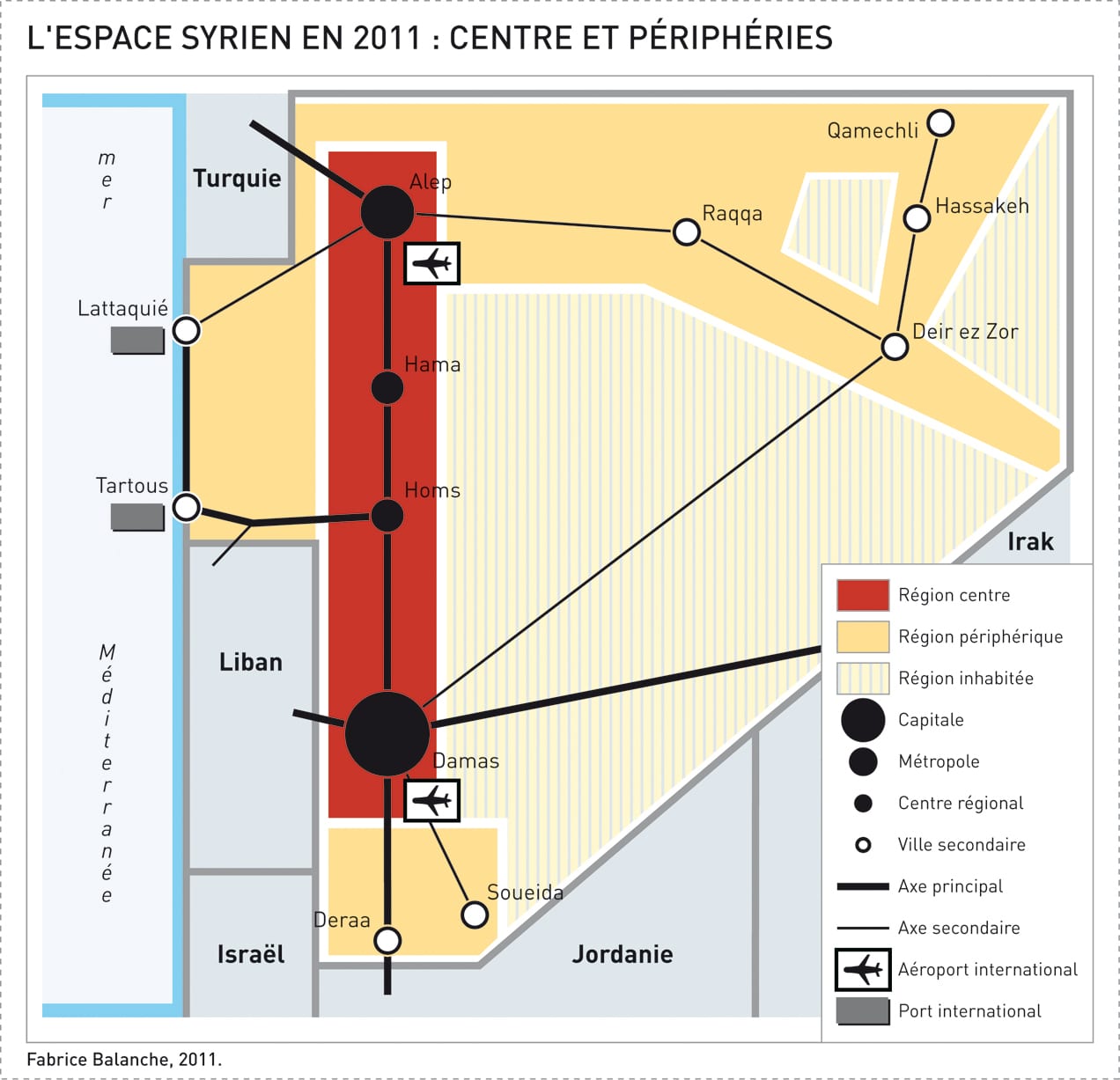

Malgré les réformes de Bachar el-Assad, l’économie syrienne ne crée pas assez d’emplois pour intégrer les masses de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. La population syrienne double tous les vingt ans depuis 1945. La croissance de la population a commencé à ralentir à la fin des années 1990, mais la bombe à retardement démographique menace d’exploser à tout moment. Bachar el-Assad est-il conscient du danger ? Il donne l’impression de naviguer à vue durant cette période, lançant des réformes économiques pour attirer les capitaux du Golfe, instaurant une vérité des prix sur l’énergie et les matières alimentaires, qui se révèlent désastreuses sur le plan social. L’aménagement du territoire est abandonné, accentuant les écarts territoriaux. Au lieu de résorber l’habitat informel ou tout du moins de le limiter, Bachar el-Assad encourage la construction de complexes immobiliers de luxe. Le président syrien déclare en 2010 que le tourisme est le nouveau pétrole de la Syrie, il va permettre de créer 2 millions d’emplois à l’horizon 2020[8]. Le croyait-il véritablement ? Le fait est que cette déclaration était complètement illusoire, signe que le régime se trouvait complètement en dehors des réalités économiques. Néanmoins, la croissance syrienne affiche des résultats record à partir de 2005 grâce à la libéralisation du secteur bancaire, la fin des entraves aux importations et l’augmentation des cours du pétrole. Cependant croissance économique ne signifie pas forcément développement. La bureaucratie profite toujours des largesses du régime et du parasitisme de l’économie privée, mais les fruits de la croissance sont confisqués par une minorité d’entrepreneurs. Les grandes métropoles se retrouvent entourées par une ceinture de misère, générée par le déclassement des classes moyennes citadines, mais surtout par un puissant exode rural.

A lire également : Entre l’Iran et la Turquie : quelle place pour la Russie ? Un retour sur la crise syrienne.

L’État syrien perd sa légitimité

Durant les dix années qui ont précédé la crise syrienne, Bachar el-Assad est confronté à un dilemme : réformer le pays rapidement, mais risquer une révolte, ou bien laisser se dégrader le système lentement et repousser à plus tard les problèmes politiques. Il a choisi une voie médiane qui a généré d’immenses frustrations et se sont exprimées en 2011. L’extrême centralisation du pouvoir a sans doute empêché le président syrien de prendre la mesure des revendications de sa population. Mais pour les satisfaire, il lui aurait fallu sacrifier la communauté alaouite et l’appareil sécuritaire patiemment construit par son père, sans pour autant être sûr d’obtenir le soutien de la majorité des Syriens : les sunnites ne peuvent accepter de bon gré un chef d’État alaouite. Au cours de la décennie précédant le soulèvement, l’État syrien a donc perdu sa fonction redistributrice, pilier de sa légitimité. Face aux difficultés économiques, à l’échec du mode de développement et au vide idéologique, les solidarités communautaires se sont renforcées au détriment d’une improbable construction nationale.

A écouter également : Podcast. La guerre en Syrie- Frédéric Pichon

[1] Nous entendons « communautaire » au sens large : ethnique, religieux et tribal. Le terme scientifique emprunté à la sociologie pour définir ses formes d’appartenance identitaire est « ethnicité ».

[2] Fabrice Balanche, « Clientélisme, communautarisme et fragmentation territoriale en Syrie », A contrario, 2009/1 (no 11), p. 122-150.

[3] Notion empruntée à Ibn Khaldoun et adaptée à la Syrie moderne par Michel Seurat, L’État de Barbarie, Seuil, 1986.

[4] Alasdaire Drysdale, Centre et Périphérie en Syrie. Une étude de géographie politique, thèse de doctorat, université du Michigan, Chicago, 260 p. (en anglais).

[5] Jacques Weulersse, Paysans de Syrie et du Proche-Orient, Gallimard, 1947.

[6] Caroline Donati, L’exception syrienne : entre modernisation et résistance, La Découverte, 2009.

[7] Alain Chouet, « L’espace tribal alaouite à l’épreuve du pouvoir », Maghreb-Machrek, no 147, 1995.

[8] Fabrice Balanche, « Le nouveau lion de Damas ne fera pas de la Syrie un tigre économique » (en espagnol), Revista culturas no 8, « Dix ans de Bachar El Assad », Sevilla, septembre-octobre 2010.