La guerre en Syrie est multiple. Au nombre des acteurs s’ajoute celui des conflits qui, depuis une décennie, désagrège un pays autant qu’un peuple. Si la paix semble, aujourd’hui, ne pas encore être d’actualité, le camp des vainqueurs apparait bien être celui de Bachar Al-Assad et de ses alliés. A travers une réflexion iconoclaste et à rebours de toutes idées reçues, Michel Raimbaud nous livre une explication claire et précise de ces guerres qui déchirent la Syrie et sur les enjeux réels d’un conflit encore largement incompris.

Propos recueillis par Étienne de Floirac.

Vous avez intitulé votre ouvrage : « Les Guerres de Syrie ». Pourquoi l’emploi du pluriel ?

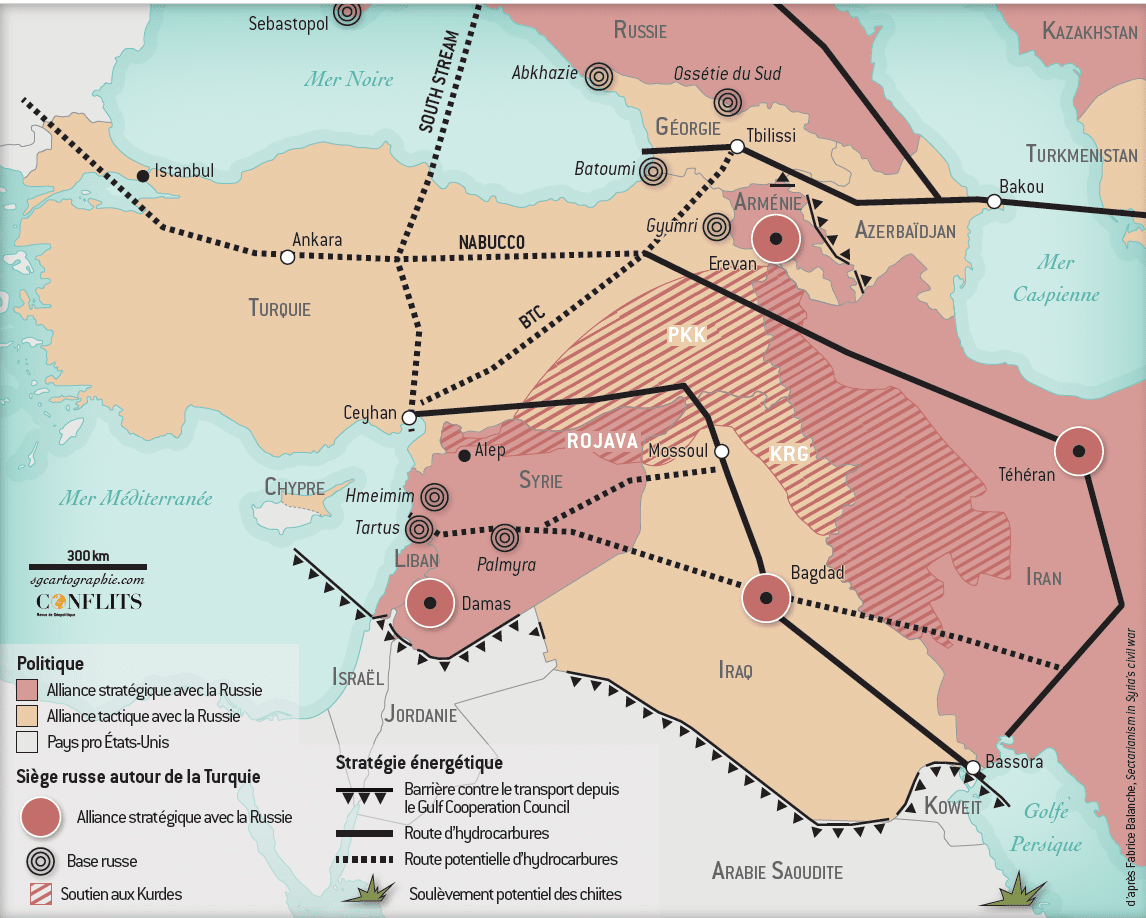

Si, dans mon ouvrage, je fais de nombreux rappels historiques, il demeure avant tout axé sur ce qu’il se passe actuellement en Syrie. J’ai employé le pluriel, car on peut dénombrer en Syrie, à propos de la Syrie et à l’occasion du conflit syrien, une douzaine de guerres. Il y avait les guerres internes (la guerre du gouvernement de Damas, d’une opposition soi-disant modérée), qui ont viré au terrorisme, ce qui a donné lieu à une guerre contre le terrorisme. Après, il y a eu les interventions étrangères avec, notamment, le fameux groupe des « Amis de la Syrie » qui est évidemment le groupe de ses ennemis dans la meilleure des traditions anti-occidentales depuis la fin de la Guerre froide. Il y a également eu des guerres pour la défense d’Israël, pour le pétrole et pour la route du gaz, car la Syrie possède de nombreux gisements de gaz off-shore et on-shore. Nous pouvons aussi évoquer la guerre entre les régimes sunnites et l’axe chiite, arc qui contient l’Iran, l’Irak, le Liban et… la Syrie ainsi classée en raison de l’alliance politique entre le gouvernement de Damas abusivement estampillé et Téhéran, la lutte entre les mouvements islamistes, mais aussi entre les Frères musulmans, dont le chef de file actuel est Erdogan, et les wahhabites dirigés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dans ce conflit religieux, le Qatar possède par ailleurs une place importante aux côtés de la Turquie. Il y a également un règlement de comptes entre l’Arabie saoudite et la Turquie pour la domination de l’islam sunnite. Mais je tiens à dire que je ne crois pas au conflit idéologique ou théologique entre le chiisme et le sunnisme. Ce sont deux branches d’une même religion et il ne peut donc y avoir une guerre en son sein. Des querelles doctrinales ? Sans doute, mais les sunnites et les chiites ont tout de même conscience d’appartenir à la même religion.

Pourquoi employez-vous, toujours dans votre titre, le terme de « guerres » alors qu’il n’y a pas eu de déclaration de guerre en Syrie ?

Je parle de guerre, alors même qu’il n’y a pas eu de déclaration de guerre, et c’est bien cela le problème. Les deux tiers de la communauté internationale ont été concernés, mais aucune déclaration de guerre n’a été faite. Il y a donc eu beaucoup de puissances étrangères qui se sont invitées et cela est illégal, car cette ingérence va à l’encontre de la volonté du gouvernement de Damas. Sont visés ici les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France bien entendu, mais également tous les autres pays affinitaires qu’il serait trop long d’énumérer.

Le fait qu’il n’y ait pas eu de déclaration de guerre rend aussi la fin de la guerre très compliquée, car les belligérants sont multiples et rien n’est formalisé. Le groupe des « Amis de la Syrie », en particulier, qui a eu son pic de gloire en 2011, et son summum au sommet de Marrakech en 2012, a pris d’autres formes pour ne pas mourir. 114 pays y étaient représentés, ce qui représente deux tiers des Nations Unies, et ce, sous des formes diverses. Cet exemple démontre combien la situation semble inextricable, car tout évolue sans cesse.

Vous abordez le sujet de la fin de la guerre qui semble, aujourd’hui, compliquée à appréhender. Mais à l’heure actuelle, où en est la situation ?

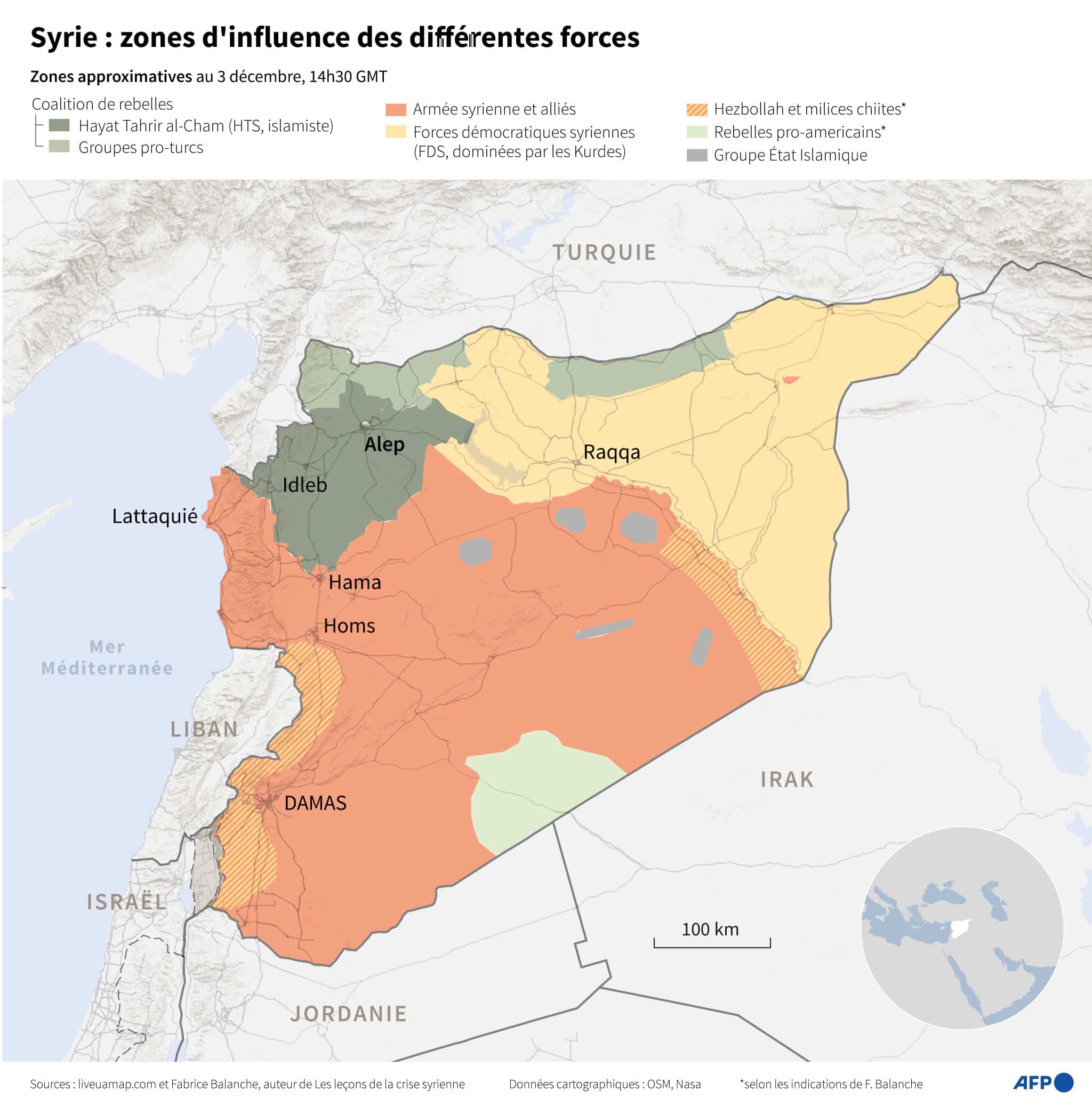

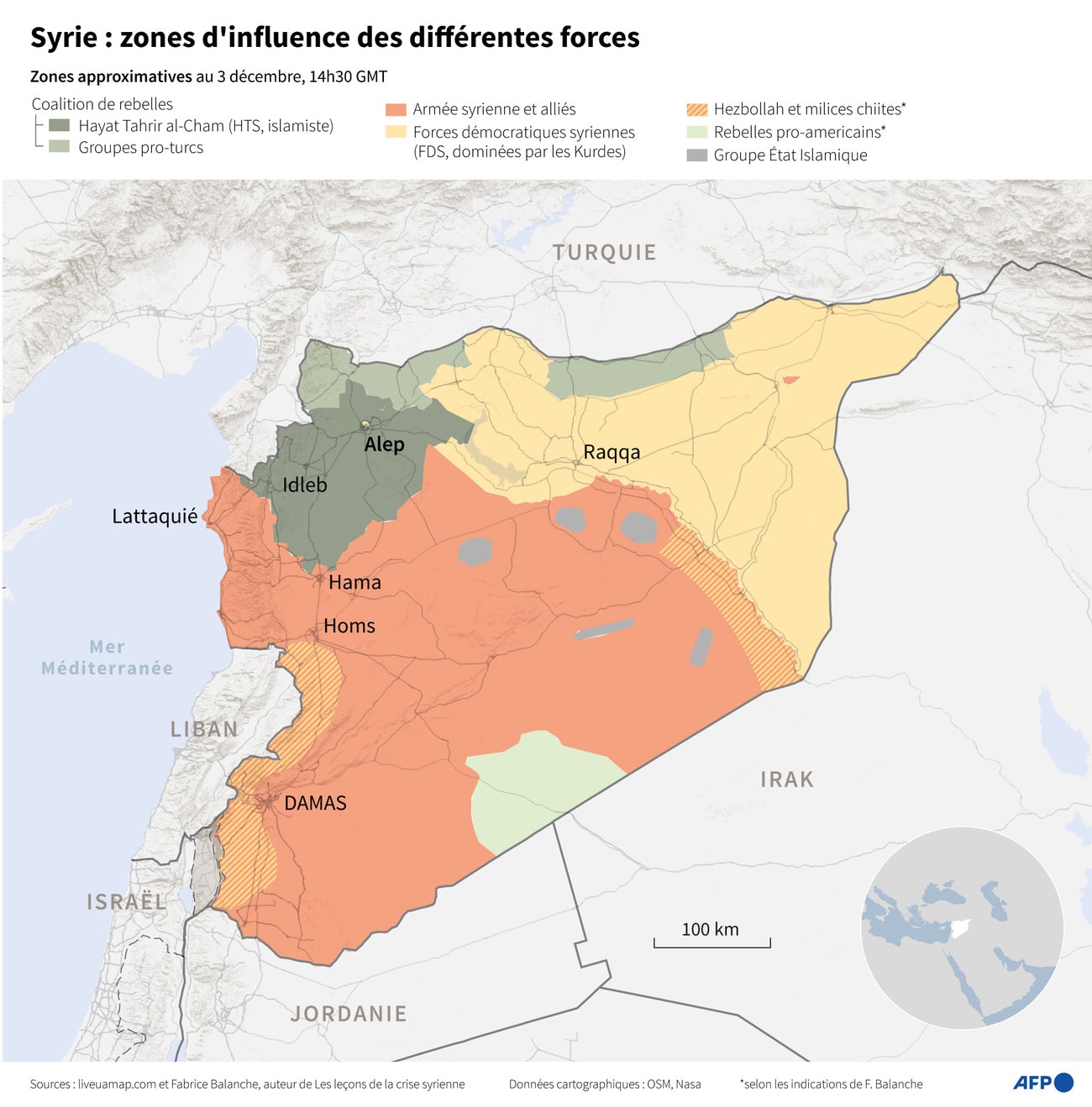

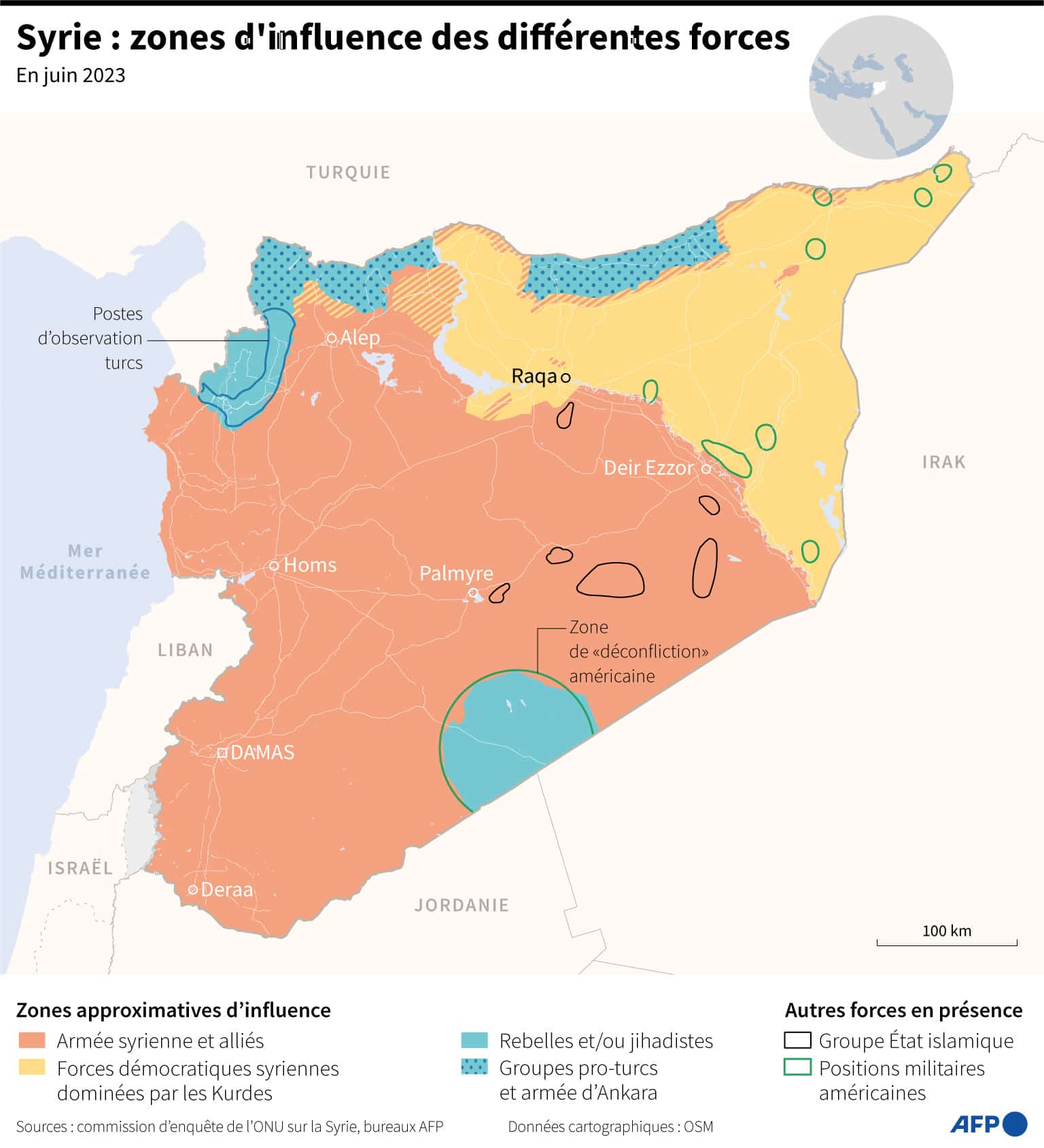

Actuellement, les forces en présence sont, tout d’abord, le camp qui soutient le gouvernement syrien. L’Iran, le Hezbollah libanais, puis la Russie à partir d’octobre 2011, et la Chine, enfin, forment ce premier groupe. Mais gardons bien à l’esprit que la Russie a collaboré diplomatiquement avec Damas dès le début de la guerre, mais n’est intervenue militairement qu’en septembre 2015. Face à eux, nous pouvons dénombrer près de 200 groupes terroristes que les Occidentaux ont longtemps présentés comme « modérés », pour certains, car ils leur étaient utiles pour vaincre Bachar Al-Assad. A ce propos, et je reprends, dans mon livre, la phrase de l’archevêque de Canterbury qui dit : « l’histoire humaine est une histoire de conspiration ». En effet, le fait que de nombreux terroristes aient été soutenus en partie par l’Occident peut apparaitre comme une thèse conspirationniste. Mais rappelons-nous que le Premier ministre du Qatar avait déjà dévoilé cela en 2016. Il ne regrettait pas l’intervention en Syrie, mais bien le fait d’avoir perdu le pilotage de l’opération qui lui avait été confiée par les Américains et les Saoudiens. Cela a d’ailleurs été corroboré avec la divulgation des 1800 mails diplomatiques d’Hilary Clinton. Je voudrais enfin ajouter qu’en plus des terroristes, nous pouvons également mettre, dans ce second camp, la plupart des pays occidentaux et, bien entendu, Israël.

Et où se situe la Turquie, pays qui souhaite devenir le nouveau « grand » du Moyen-Orient et qui se doit de composer avec ses voisins, et notamment la Russie, pour concrétiser ses ambitions ?

C’est un des éléments litigieux. La Turquie appartient certainement au camp américain. Elle a récupéré la tutelle de tous les groupes terroristes qu’elle emploie pour se donner les moyens de ses ambitions. Elle chapeaute, en ce sens, de nombreux groupes terroristes venus d’Asie centrale et du Moyen-Orient, et qui sont, pour la plupart, turcophones, donc disposant d’une parenté linguistique, culturelle et religieuse avec la Turquie d’Erdogan. Cette relation peut également s’inscrire dans le cadre du panturquisme que la stratégie turque en matière de politique étrangère met bien en évidence aujourd’hui.

Il est d’autre part intéressant de noter que les forces turques sont entrées en Syrie en 2016, le jour anniversaire du cinquième centenaire de l’entrée des troupes ottomanes dans ce même État. Cette date symbolique permet de prendre la mesure des ambitions impériales d’Erdogan qui, désormais, ne se cache plus.

Vous proposez une lecture pour le moins iconoclaste des événements qui ont cours en Syrie, notamment à propos de la rébellion. Si le terme « modérée » est son qualificatif de référence pour la plupart des médias occidentaux, qu’en est-il de la réalité sur le terrain ? A-t-elle eu la réelle volonté de faire tomber Bachar Al-Assad ?

Il y a certainement eu une volonté de renverser le régime « massacreur », mais cette volonté est toujours demeurée très minoritaire. Si les manifestations hostiles à Bachar Al-Assad avaient été majoritaires, le régime en place n’aurait pas tenu pendant dix ans. Les seuls rassemblements, au départ, qui ont été des manifestations de masse, apportaient leur soutien au président. Il faut bien avoir à l’esprit que des personnes, formées notamment par des organisations américaines, ont ensuite manipulé de petites manifestations ponctuelles, à la sortie des mosquées et ont, par de multiples moyens médiatiques et photographiques mis en relief ces cortèges. Ce sont aussi ces méthodes qui avaient été utilisées lors de la destruction de la statue de Saddam Hussein par exemple. Pour moi, les rebelles modérés n’ont jamais existé. Dès le début, pendant trois semaines ou un mois, il y a eu des morts, et, notamment, le massacre des policiers. Il y avait des provocateurs qui tiraient à la fois sur les forces de l’ordre et sur les manifestants, un mécanisme que l’on retrouve en Égypte ou en Tunisie, ce qui déstabilisait les manifestations et créait le chaos. Par la menace, l’influence ou l’argent, il est facile de manipuler quelqu’un et de lui faire dire ce que l’on veut. C’est ce qui s’est passé en Syrie.

A lire aussi : Syrie : Turquie et Russie reprennent la main

Vous employez à plusieurs reprises les termes de « politicide » et « d’ethnocide ». Pouvez-vous nous expliquer leurs sens ?

Un « politicide » est le fait de détruire un État, c’est-à-dire de renverser son président qui le personnifie, de détruire le système administratif qui le gouverne, et de démanteler l’armée qui est souvent le dernier rempart de l’existence nationale. En Syrie, par exemple, l’armée est restée loyale à Bachar Al-Assad. Or, nous ne sommes pas en présence d’une armée de métier, mais de conscription. Les gens ont donc conscience que les soldats sont leurs enfants et y sont donc attachés.

« L’ethnocide » renvoie à l’idée de suppression d’un peuple, qui sert de base à l’État. La Palestine en est un parfait exemple. Cela revient donc à casser le système éducatif, le système social d’un peuple, à détruire sa mémoire, à effacer son histoire et son identité et à encourager les exodes. Beaucoup de réfugiés sont aujourd’hui en Turquie et Erdogan refuse de les laisser revenir chez eux, c’est évidemment pour interdire toute normalisation, toute reconstruction de la Syrie, c’est également un moyen de faire pression sur l’Union européenne. L’ethnocide entend aussi briser la mémoire d’un peuple en s’attaquant aux sites historiques et au droit à la terre. Or, tous ceux contre lesquels se sont acharnés les islamistes et les Occidentaux étaient des pays qui avaient une histoire bien identifiée ou des États-nations potentiels qui existaient depuis des millénaires. L’ethnocide, enfin, détruit l’avenir d’un peuple. Cela déboussole une population et l’oblige, finalement, à céder aux exigences des vainqueurs. Cette explication permet donc d’affirmer que l’ethnocide, sans être un génocide, peut s’accompagner d’un début de génocide. L’Histoire en fournit des exemples et il est légitime de penser et de dire que la Syrie aurait pu et pourrait subir un tel sort.

Par rapport à la Russie, vous évoquer le statut « d’arbitre patient » dans le conflit. Quel rôle a-t-elle joué en Syrie et spécialement à l’égard d’Israël et de la Turquie ?

Je prendrais le problème par la base en commençant par Israël. La Syrie symbolise tout ce qui fait de l’ombre à l’État hébreu. Damas considère, en effet, que la Grande Syrie historique incluait notamment la Palestine, et que celle-ci est une partie de sa chair qui lui a été arrachée. En ce sens, les deux pays sont en guerre identitaire. Pour ce qui est de la Russie, elle a bien évidemment permis à Bachar Al-Assad de conserver son pouvoir. Mais si la Syrie doit une fière chandelle à la Russie, je pense que Poutine, de son côté, doit lui aussi une fière chandelle à la Syrie, car c’est cette guerre qui lui a servi de tremplin et a permis à la Russie de redevenir ce qu’elle est aujourd’hui, une superpuissance mondiale. Elle a voulu sauver la Syrie, régime laïc et moderne, mais également, foyer important du christianisme en Orient. Cela a marché et permet, en définitive à Moscou, de s’imposer comme le nouveau médiateur des conflits régionaux.

En fin diplomate, Poutine se doit d’être patient vis-à-vis de la Turquie et d’Israël. En effet, il y a, en Israël, une communauté de 2 millions de russophones influents et extrémistes. D’autre part et pendant longtemps, la Russie a été le principal foyer de la diaspora. Des liens étroits existent donc entre ces deux pays. À propos de la Turquie, la Russie se veut également patiente, car la plupart des musulmans russes et de son « étranger proche » sont sunnites et turcophones. Ainsi, Poutine ne doit pas donner l’impression d’être du côté des chiites ou de s’opposer trop frontalement à Erdogan. C’est pour cette raison qu’il doit composer avec la Turquie, bien que le président russe sache pertinemment qu’elle finance de nombreux groupes terroristes. Poutine préfère le pragmatisme et le réalisme géopolitique à un conflit encore plus violent, plus global, qui déstabiliserait, encore davantage, le Moyen-Orient, déjà plongé dans un chaos indescriptible.

Vladimir Poutine détiendrait donc les clés de la résolution du conflit syrien ?

Dans la solution politique syrienne, il y avait d’abord l’Iran et la Russie. Mais il était important que la Turquie y soit jointe et c’est le pari qu’a fait la diplomatie russe. Cela a permis d’éloigner un peu Ankara de l’OTAN et de la tutelle américaine.

Le conflit est loin d’être terminé, notamment tant que subsiste la question kurde, obsession d’Erdogan, qui craint et refuse la création de toute entité kurde, en sachant que l’essentiel du Kurdistan se trouve en Turquie. Je pense donc que le calcul de la Russie est d’avoir toujours quelque chose à négocier avec la Turquie. C’est la raison de « l’insupportable patience » des Russes, mais également de leur prépondérance sur ce dossier.

Cette guerre oppose finalement deux perceptions du monde et deux conceptions du droit international. Quel est, selon vous, le véritable vainqueur ?

D’abord, la guerre n’est pas finie, même si beaucoup affirment le contraire. Mais bien que l’on pense généralement qu’une guerre n’est pas gagnée avant d’être terminée, l’exemple de la Syrie nous montre néanmoins qu’un équilibre est toutefois possible à mettre en place : la Syrie a en effet des alliés puissants et le camp adverse, qui reste identique à celui qui avait entamé le conflit, est en passe d’être défait. Mais la position américaine peut évoluer, car en cette fin de mandat de Trump, les choses sont assez incertaines.

Pour le camp du gouvernement syrien, de la Russie et de ses alliés, le but est de conserver l’avantage acquis et de continuer à devenir des pays de référence pour tous ceux qui, hier, appartenaient plutôt au camp des ennemis. On parle aujourd’hui de la victoire de Bachar Al-Assad, mais il est encore trop tôt pour en être véritablement sûr. Disons que militairement, si cela avait été une guerre classique, la Syrie aurait certainement vaincu. Mais le problème demeure, car il n’y a pas encore de solution politique et de nombreuses guerres invisibles, y compris l’acharnement des Turcs ou les sanctions américaines ou le vol du pétrole par Trump, sont encore en cours. La seule conclusion que nous pouvons tirer à l’heure à laquelle nous parlons est que les États-Unis sont en perte de puissance, que la Chine est devenue la puissance économique numéro un, que la Russie a probablement reconquis la parité géostratégique et militaire et que, globalement, l’Occident est en fort déclin politique, diplomatique, culturel et économique, et aussi qu’il a perdu son crédit et son magistère moral, culturel et idéologique.

Pouvez-vous, en guise de conclusion, nous exposez succinctement le problème kurde qui semble cristalliser bien des débats dans la région ?

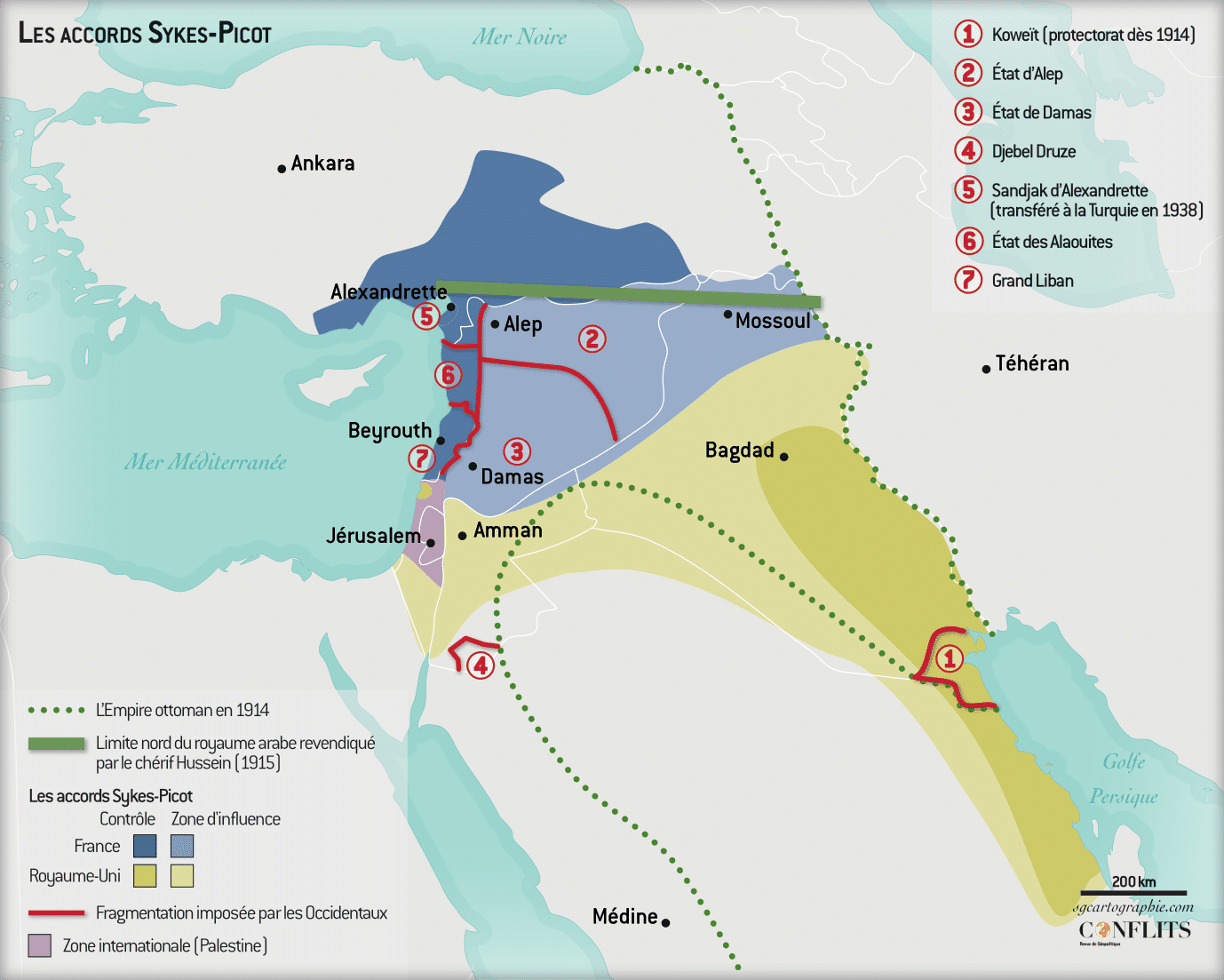

Si l’on regarde les cartes nouvelles diffusées par les Kurdes séparatistes et leurs soutiens, il y aurait assez de Kurdes dans le Nord syrien pour revendiquer 25% du territoire syrien au nord-ouest et au nord-est, sur la rive est de l’Euphrate. Ce serait le « Rojava ». Or, si les Kurdes syriens représentent peut-être 6% de la population, s’ils ont fourni de nombreux hauts responsables à la Syrie contemporaine, ils n’ont jamais revendiqué d’identité kurde en tant que telle. En effet, la majeure partie d’entre eux sont étroitement insérés et sont une partie intégrante du tissu national syrien, depuis des temps immémoriaux. Le Kurdistan, qui né à la chute de l’Empire ottoman, est situé en Turquie, mais également en Irak dans une région semi-autonome, et en Iran, où il n’y a jamais eu de tentatives séparatistes. Au traité de Sèvres, un État kurde était prévu en territoire turc exclusivement et sur l’enclave en bec de canard à l’extrême nord-est de la Syrie, près du point triple Turquie/Irak/Syrie.

La suite de l’histoire, nous la connaissons. Le problème est donc complexe aujourd’hui, car, entre histoire, géographie, identité et revendications, la question ne fait pas l’unanimité. Chacun y trouve un intérêt et cela n’est pas prêt de changer. Pourtant, la résolution du conflit passera en partie par la réponse à cette question.