Engagé en 1983, major de la promotion Valmy de l’EMIA en 1990, Michel Goya a servi en métropole, outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Guyane) et en OPEX (Bosnie, Rwanda, Centrafrique). Il enseigne ensuite (École de guerre, École pratique des hautes études, Sciences-Po, entre autres) et passe un doctorat d’histoire en 2008. Il assume parallèlement des responsabilités dans l’analyse des conflits et la définition des doctrines militaires, en particulier comme directeur du domaine «nouveaux conflits» à l’IRSEM. Le terrain. L’analyse historique. La réflexion stratégique. La prospective. Peu d’officiers français disposent d’autant de cordes à leur arc. Il a accepté de répondre à nos questions sur la guerre de demain.

Comme analyste militaire, vous disposez d’un atout rare: vous avez suivi un parcours universitaire et en particulier mené à bien une thèse de doctorat, vous avez enseigné l’histoire militaire à l’école de guerre, et en même temps vous avez exercé le métier des armes. Vous connaissez la guerre et vous avez réfléchi sur la guerre.

C’est vrai, mais cela ne disqualifie pas les chercheurs qui n’ont pas eu de carrière militaire. Le soldat voit bien les choses, mais il en voit peu. Il faut d’autres personnes pour dépasser le cadre du vécu et du terrain, pour offrir une vision plus large, pour faire une synthèse.

Oui, si on ne parlait que de ce que l’on connaît directement…

Exact.

Pourquoi vous être engagé dans l’armée?

Je l’ai toujours voulu. Je ne suis pas d’une famille de militaires, mon père était cycliste et est mort dans un accident alors que j’avais un an. J’ai donc vécu dans un univers féminin, entre ma mère et mes sœurs. Cela a-t-il joué un rôle?Évitons la psychanalyse à trois sous. Plus important, ce qui m’a séduit, c’est l’odeur de la poudre, la bataille, le risque. Je n’aurais pas été très sensible aux publicités vantant l’armée comme un lieu où l’on apprend un métier – chauffeur, informaticien ou mécanicien – pour l’exercer une fois revenu dans le civil. Ces arguments qui faisaient florès dans les années 1990 ont d’ailleurs régressé, ce dont je suis content. Je ne voulais pas non plus «être moi-même» comme on l’a vu avancé parfois, je voulais être un autre, «être plus» en fait, sans trop savoir ce que cela pouvait vouloir dire.

J’ai donc passé le concours de Saint-Cyr où j’ai échoué, puis j’ai intégré l’École des sous-officiers de l’infanterie de Montpellier. On la disait très difficile, cela m’a tenté, et je n’ai pas été déçu! Puis j’ai intégré l’EMIA. J’ai commencé à servir à l’époque de la guerre froide quand les régiments étaient organisés en fonction d’une éventuelle guerre avec l’URSS – un monde qui me semble aujourd’hui à des années-lumière. Et je suis parti vers les troupes de marine, la «coloniale» comme on dit, parce que l’on avait plus de chances d’aller sur le terrain. Et de humer la poudre.

Vous avez donc connu plusieurs armées françaises, ou plutôt plusieurs doctrines stratégiques.

La première correspondait à la guerre froide; nous préparions un conflit majeur, mobilisant des moyens considérables et provoquant d’énormes destructions. Lui a succédé une période «casques bleus», cinq ans au milieu des années 1990. La France a expédié jusqu’à 10000 hommes en même temps dans des opérations de la paix. J’ai connu cette forme de combat à Sarajevo, avec toutes ses ambiguïtés et même ses aberrations.

Aberrations?

Oui. Il n’y a que deux moyens d’utiliser la force, le maintien de l’ordre, au sens large, et la guerre. La guerre est un acte où on cherche à imposer sa volonté à un ennemi, c’est-à-dire une autre entité politique, qu’elle soit étatique ou non. C’est donc un acte politique. Le maintien de l’ordre, ou «de la paix», est une mission de police où on s’efforce de maintenir ou de rétablir un niveau de sécurité pour une population donnée.

La confusion entre ces deux pratiques donne rarement de bons résultats. Le maintien de la paix n’est possible que lorsqu’il y a déjà une paix à maintenir. S’interposer entre des ennemis en guerre ne conduit généralement qu’à la perpétuation de cette guerre puisque personne n’impose sa volonté. Ce nouvel acteur, la force d’interposition, est même souvent une source de ressources pour les belligérants, par le vol des armes, par exemple, ou le détournement de l’aide humanitaire, ou simplement par instrumentalisation. En août 1993, les Bosno-Serbes à l’offensive sur les monts Igman au sud de Sarajevo n’ont accepté l’arrêt des combats qu’à la condition d’être relevés par les «Casques bleus». Nous nous sommes donc retrouvés à remplacer les combattants bosno-serbes sur les positions conquises et, de fait, à les tenir à leur place, tandis qu’ils transféraient leurs unités de choc ailleurs.

Cette aberration stratégique se doublait d’aberrations tactiques. Dans le cadre de cette mission, on m’a demandé de tenir un carrefour. Comme je l’avais appris, je me suis installé sur une position un peu protégée à une centaine de mètres de là, d’où je pouvais voir le carrefour et tirer dessus avec mes armes. On a alors expliqué que je devais être avec mes hommes sur le carrefour même, en totale vulnérabilité mais bien visible. Combien d’hommes avonsnous perdu dans ces incohérences?

Pour débloquer la situation, il a finalement fallu faire la guerre, c’est-à-dire désigner un ennemi et lui appliquer la force. La paix, même fragile, est alors revenue.

Et ensuite?

Faire la guerre, la déclarer même, n’est pas chose facile pour les gouvernements. L’opération Licorne en Côte d’Ivoire en 2002 était encore une opération d’interposition entre deux ennemis jusqu’à ce que finalement nous choisissions un camp, le plus légitime, et que nous l’aidions à l’emporter. Finalement, la guerre s’est réimposée à nous dans les années 2000 avec l’intervention en Afghanistan, puis la guerre de Libye en 2011 et, en 2013, l’opération Serval au Mali. Avec Serval, nous revenons à la forme d’intervention directe des années 1970. Les choses y sont claires: nous avons un ennemi désigné, un objectif – l’empêcher de prendre Bamako puis aller détruire ses bases du Nord –, des ordres clairs, un plan et des moyens adaptés. Cette opération a redonné confiance à l’armée française car il s’agit d’un vrai succès – cela faisait longtemps que la France n’avait pas gagné de bataille aussi nettement. La valeur de notre chaîne de commandement a été démontrée. La France dispose en effet d’un atout opérationnel par rapport à la plupart des pays: la capacité du Président de faire exécuter rapidement ses décisions, sans passer initialement par de longs débats, et un instrument capable de répondre très vite à ces décisions.

Les aberrations que j’évoquais plus haut n’ont cependant pas disparu. Voyez Sentinelle qui mobilise des moyens militaires considérables dans le but de rassurer la population. J’ai estimé que, depuis 1995, la présence ininterrompue de soldats dans les rues de la France métropolitaine a coûté environ un milliard d’euros et 20 millions de journées de travail. On aurait pu utiliser ces ressources, et notamment cet argent, autrement et certainement plus efficacement pour assurer la sécurité des Français. Et encore il est difficile de mesurer tous les coûts: la formation et l’instruction sont sacrifiées, le moral est ébranlé, le recrutement faiblit. Les jeunes qui s’engagent le font-ils pour monter des gardes dans les rues de Paris?

Ce type d’utilisation, disons même de détournement, de l’armée n’est-il pas destiné à se réduire?

Non. Une année est emblématique, 1986, l’année de Tchernobyl, d’une vague d’attentats à Paris et de la parution de l’ouvrage d’Ulrich Beck La Société du risque. Nos dirigeants de l’époque ont réagi en minimisant les faits (le nuage de Tchernobyl s’est arrêté, personne n’explique le contentieux avec l’Iran) et en rassurant par le déploiement des soldats dans l’opération «Garde aux frontières». De la gesticulation pour montrer que le pouvoir fait quelque chose. Les militaires sont parfaits pour cela, ils se déploient vite, ils ne sont pas syndiqués, ils ne comptent pas leurs heures. L ’armée est l’instrument idéal pour donner l’impression que l’on gère les risques.

Quelles seront les guerres de demain?

Depuis deux siècles, l’armée française ne mène que deux types de guerre: contre les États, par fronts et armées interposées, et contre des organisations non étatiques au milieu des populations. Ces deux types de conflits ne supposent pas tous à fait les mêmes matériels, les mêmes organisations ni les mêmes doctrines. Dans l’idéal, il faut se préparer aux deux, mais les moyens manquent. La guerre interétatique de haute intensité était notre horizon principal jusqu’à la chute de l’URSS. Elle n’a pas eu lieu, à cause de la dissuasion nucléaire. On pourrait en tirer la conclusion que ces guerres de haute intensité ne sont plus possibles. Ce serait hasardeux. Pendant la guerre froide, cette probabilité n’a jamais été considérée comme nulle, sinon nous n’aurions pas passé nos journées à nous y préparer. Elle est désormais faible mais toujours pas nulle.

Reste le plus probable, et même le certain, le maintien des guerres de basse intensité. De la Corée du Nord en 1950 à la Libye en 2011, la France n’a affronté que sept États depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les autres cas elle a lutté contre des organisations armées non étatiques. Depuis l’Algérie, 400 soldats français sont morts au combat. Aucun n’a été tué par un combat tant d’une armée régulière. La guerre contre ces organisations est la norme.

Cela permet-il de réduire le nombre de militaires?

La quantité est une qualité. Pour reprendre le contrôle de Bagdad en 2007, les Américains ont engagé 40000 soldats, plus 80000 soldats irakiens, et payé 50000 supplétifs. En Algérie, nous avions 450000 soldats pour une population de 10 millions d’habitants. Il ne suffit pas de frapper et détruire, il faut aussi planter des drapeaux et tenir tout ce qu’il y a autour pour gagner les guerres, et pour cela il faut des soldats: dans un environnement hostile, un pour 40 habitants, un peu moins si vous pouvez disposer de soutiens localement. Imaginez ce que cela représente pour contrôler des villes comme Abidjan ou Kaboul avec plus de quatre millions d’habitants.

Mais nous n’aurons jamais ces effectifs!

Dans l’opération Serval, nous avons utilisé 4000 combattants. Le contrat opérationnel majeur donné à l’armée de terre est de déployer environ 15000 hommes – c’est en gros ce que nous faisons aujourd’hui, y compris Sentinelle, dans la guerre contre les organisations djihadistes. Notre armée s’est rétractée: nous avons six fois moins de chars qu’en 1990, quatre fois moins de canons, deux fois moins d’hélicoptères, deux fois moins d’avions de combat. En 1977, l’armée de terre comptait 210 régiments contre 79 aujourd’hui. Rapportée à la population, c’est la plus petite armée que la France ait jamais connue. Malgré la modernisation des moyens, la capacité stratégique, c’est-à dire concrètement le nombre d’ennemis que l’on peut vaincre seul, n’a sans doute pas augmenté entre temps.

Le drame est que nous avons ainsi perdu la capacité à remonter en puissance si cela est nécessaire. Nous n’avons plus de véritable réserve, de stocks d’armes, d’instructeurs. Nous sommes très vulnérables en cas de surprise. Nous l’avons déjà été. Nous affrontons des organisations djihadistes: qui a vu la montée en puissance de la menace qu’elles pouvaient représenter? Comment avons-nous adapté nos forces armées, nos instruments de sécurité intérieure à l’évolution de cette menace avant 2015?

L’armée fait mauvais ménage avec la finance. Pour être vraiment efficace, pour être capable de réagir en cas de menace, une armée doit être redondante, avoir des effectifs supérieurs à ce que demandent les besoins immédiats, disposer de réserves dans lesquelles on peut puiser s’il le faut. D’un point de vue purement comptable, c’est un gaspillage. Il n’y a plus qu’un secteur où nous continuons à être redondants, celui de la dissuasion nucléaire car il faut être capable de riposter après une première frappe. Nous avons mis en place différentes composantes de l’arme nucléaire, sous-marins, avions et autrefois missiles, nous avons doublé les sous-marins. Notez que cette diminution des moyens ne concerne pas seulement l’armée. La France consacre 2,8% de son PIB aux missions régaliennes (armée, police, justice, affaires étrangères); c’était 4,5% en 1990 et 6% environ en 1965.

L’armée a besoin d’une réserve?

La réserve a toujours été un élément essentiel de la bataille. Le commandant garde de côté des troupes qu’il n’utilisera qu’en dernier ressort: la garde impériale de Napoléon qui, dans les faits, intervient rarement, uniquement quand cela est indispensable. Or la garde impériale, pour un comptable, c’est une aberration. Rassembler nos meilleures troupes pour ne pas les utiliser! Pourtant la réserve permet de faire face à une manœuvre inattendue de l’ennemi.

Les doctrines; les armements; le rapport de force géopolitiques ; les mentalités dominantes. qu’est-ce qui va influencer les guerres de demain?

Tout cela bien sûr. Notez cependant que nous avons toujours tendance à privilégier les aspects techniques par rapport aux aspects culturels et sociaux. C’est oublier que le système d’armes qui se développe le plus dans le monde, c’est le fantassin! Et, même en ce qui concerne les armements, l’innovation technologique n’est pas toujours le plus important. L ’élément matériel qui a eu le plus d’impact stratégique ces trente dernières années, c’est sans doute la diffusion mondiale de millions d’armes légères, les variantes de la kalachnikov, en particulier, sorties des arsenaux de l’ex-Pacte de Varsovie.

La mondialisation a favorisé l’émergence de groupes armés qui ont su profiter des flux divers et ont su utiliser, entre autres, toutes ces armes frustes mais bien adaptées aux guerres de basse intensité. Contre eux, les États-Unis ont mené deux guerres à 1000 milliards de dollars, au moins, en Irak et en Afghanistan, sans résultats tangibles, sans parler d’Israël qui échoue face au Hezbollah en 2006. Cette année 2006 est d’ailleurs emblématique. Alors même qu’Israël ne parvient pas à vaincre le Hezbollah, les Américains échouent à maîtriser la situation à Bagdad tandis que Britanniques et les Canadiens sont complètement surpris par la puissance des Talibans dans le sud de l’Afghanistan. Les groupes armés, qui sont et seront nos ennemis de demain, disposent d’un matériel adapté, d’une motivation sans faille, d’une grande souplesse et, on oublie souvent de le dire, de compétences de plus en plus fortes.

Demain, ils seront peut-être de mieux en mieux équipés. Les Occidentaux n’ont plus le monopole de l’armement moderne. Les Russes, les Chinois peuvent fabriquer des armes très élaborées. S’ils décident de les fournir à de tels groupes, ils deviendront de plus en plus difficiles à combattre. En 2006, le Hezbollah disposait déjà de missiles antichars modernes qui ont surpris et considérablement gêné les Israéliens. Il a même utilisé avec succès des missiles anti-navires anciens. On peut imaginer ce qui se passerait s’il disposait d’engins hypersoniques. La réalité est simple et se perpétuera au XXIesiècle: nous sommes dans une grande guerre mondiale civile entre les États et les groupes armés, religieux, politiques, criminels parfois. Et ces groupes sont de plus en plus puissants.

S’agit-il d’un phénomène totalement nouveau?

Oui et non. Le partisan, la petite guerre, tout cela existait auparavant. Même à l’époque de la guerre froide, le Français Guy Brossollet avait publié un essai sur la «non-bataille». D’après lui nous ne pourrions pas arrêter les 166 divisions mécanisées soviétiques, il fallait réorganiser l’armée française de façon décentralisée, la disperser en cellules autonomes capables de mener des opérations sur l’arrière de l’armée Rouge. Un tel système repose sur la confiance, la certitude que ces petits groupes, qui seront livrés à eux-mêmes, agiront avec résolution et efficacité. Or la confiance règne entre les membres du Hezbollah ou de l’État islamique, car ils partagent la même détermination.

Et regardez en Russie. Son armée qui faisait tellement peur dans les années 1980 est tenue en échec lors de la première guerre de Tchétchénie par quelques combattants résolus, unis par une cause commune et opérant de façon décentralisée.

Voyez-vous d’autres tendances de long terme?

Il en existe une à laquelle je ne crois guère: l’élimination des risques. À l’extrême, c’est le pilote d’un drone, vissé sur son fauteuil au fin fond de l’Amérique, qui vise des ennemis à des milliers de kilomètres. C’est une tendance naturelle que se mettre à distance du danger, autrefois en disposant d’une lance plus longue que celle de l’ennemi, aujourd’hui en maniant les missiles et les bombardements aériens. Il n’y a rien de plus éprouvant que de combattre un adversaire les yeux dans les yeux, on cherche à le tuer de loin. Mais dans la guerre, de haute ou basse intensité, il n’est pas de victoire possible sans aller au contact de l’ennemi, ce que nous avons fait lors de l’opération Serval. Sinon le partisan se cache trop facilement au milieu de terrains difficiles.

En fait, il faut combiner les deux, le choc et le feu, comme toujours: le choc terrestre quand les partisans se dispersent pour échapper au feu aérien, et le feu aérien quand ils se concentrent pour résister au choc avec les forces de combat rapproché. Du coup, je ne crois pas du tout au «zéro mort». Qui aurait cru en 2000 que les États-Unis allaient perdre 6000 hommes au combat en une décennie?

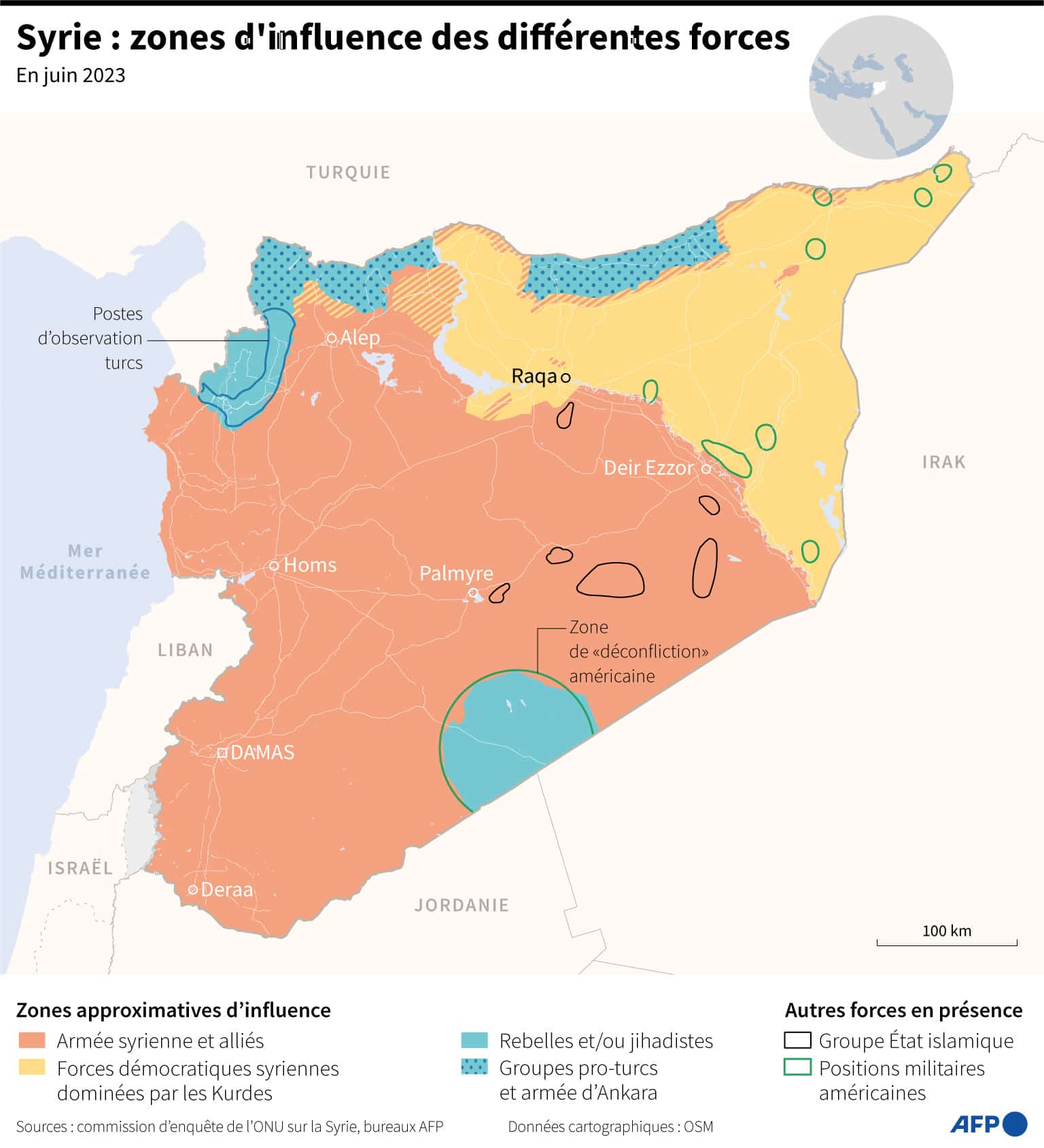

L’opération russe en Syrie ne démontre-t-elle pas que les armes modernes conservent leur importance?

Elle démontre surtout l’importance de la surprise et de la dissimulation – une spécialité russe – ainsi que la capacité à se projeter rapidement en masse grâce à une puissante flotte de transport. Elle démontre aussi la capacité de Moscou à utiliser intelligemment la force. Il a suffi d’un nombre d’hommes et de matériels parfaitement calculés, 4000 hommes environ, un volume limité mais cohérent et suffisant dans ses différentes composantes pour faire basculer le rapport de force.

Les Russes bénéficient également d’une prise de décision centralisée qui dépend de Poutine. Aux États-Unis, il faut distinguer la guerre du Président et la guerre du Congrès. Le Président peut engager l’aviation, et plus facilement, car plus discrètement, les forces spéciales ou les sociétés militaires privées. Quand il veut envoyer durablement des troupes nombreuses, il lui faut l’accord du Congrès. Ainsi les nations sont placées dans des situations différentes selon que l’Exécutif a les mains relativement libres (en Russie, dans une certaine mesure en France) ou pas (aux États-Unis, plus encore en Allemagne).

Et la guerre économique?

Je ne parlerai pas de guerre. Je réserve ce terme au combat direct qui fait des victimes et utilise la violence.

J’emploierai plutôt le terme de confrontation globale. Il est probable que les affrontements entre grandes puissances prendront cette forme, ne serait-ce que sous l’influence des stratèges chinois. Ils parlent de «guerre hors limite» pour reprendre le titre d’un ouvrage de Liang Qiao et Xiangsui Wang. Selon la tradition héritée entre autres de Sun Tzu, la bataille parfaite est celle où l’on ne combat pas. L’engagement militaire est un dernier recours, coûteux et par ailleurs peu prestigieux dans la culture chinoise, «posthéroïque» depuis la fin des Royaumes combattants. Il est préférable dans cet esprit d’utiliser d’autres armes pour s’imposer à l’adversaire: économiques, culturelles, diplomatiques. Cela rejoint une idée dont je suis convaincu, la guerre ne se fait pas entre armées, mais entre nations.

À l’inverse, la stratégie américaine est celle d’une nation de citoyens armés que l’on mobilise ponctuellement pour faire face à des menaces majeures. Le politique décide la guerre et laisse les mains libres aux militaires afin d’en terminer le plus vite possible. Lorsqu’on dispose d’une grande supériorité matérielle, gagner le plus vite possible face à un ennemi forcément diabolisé signifie le détruire et si possible sans prendre de risques. Un général américain disait en Bosnie: «Nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes, mais pour les écraser», quitte à laisser un champ de bataille ravagé et ingérable.

L’évolution de nos sociétés occidentales ne fera-t-elle pas disparaître les guerriers dont l’armée a besoin?

Ces guerriers, c’est un trésor national. On parle de haute technologie, de missiles hyper véloces. Tout cela n’est rien s’il n’y a pas des soldats pour les activer. Il faut des combattants, c’est-à-dire des gens préparés à plonger dans des espaces de violence dont, même si on n’y meurt pas, on ne ressort jamais identique. Le décalage entre la vie «normale» et le combat est alors très fort, peut-être plus fort qu’auparavant. Pour autant, je ne crois pas à l’idée d’un «ramollissement» de la société, une idée qui doit exister au moins depuis le XIXe siècle. Ces sociétés modernes jugées «affaiblies» ont quand même réussi à susciter des générations de guerriers lorsque cela a été nécessaire pour défendre la Patrie. En 1933, la Société des étudiants et anciens étudiants d’Oxford a organisé un débat qui se concluait par le refus massif de mourir pour le «Roi et la Patrie». Six ans plus tard, au tout début de la guerre, la RAF est venue à Oxford demander des volontaires. Elle a dû en refuser tellement ils étaient nombreux. Les perceptions peuvent changer très vite et une nation peut difficilement vivre sans guerriers.

Je vous ai dit que j’étais devenu militaire pour humer l’odeur de la poudre, pour connaître l’aventure, pour éprouver des expériences fortes. Le soldat français est un homme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Il est normal qu’une telle vie attire, et continue à attirer.