Le 3 novembre a eu lieu la 59e élection présidentielle américaine dans un contexte particulièrement confus. Ce n’est pas la première fois, les partis n’ayant cessé de se redéfinir pendant plus de deux siècles tandis que leurs programmes et leurs électorats se croisaient.

Quatre cycles

Les élections présidentielles suivent des règles qui ont été élaborées pour la plupart dès le début des États-Unis, il y a plus de deux cents ans. Le scrutin oppose généralement deux candidats principaux qui se réclament d’une idée forte. Au départ, ce sont les partisans de Jefferson, attachés au droit des États fédérés, contre ceux d’Hamilton, plus centralisateurs. Un consensus finit par s’établir sur la Constitution, mais le problème de l’esclavage le fit voler en éclats. C’est alors qu’est créé le Parti républicain qui s’imposa à la suite d’une élection où leurs adversaires se divisèrent, permettant à Lincoln de l’emporter avec 40 % des voix. Alors se met vraiment en place le bipartisme, les républicains s’appuyant sur les États du Nord et du Midwest contre les démocrates qui peuvent alors compter sur le Sud.

Nouvelle rupture en 1912. Cette fois, c’est le Parti républicain qui se divise entre William Taft et Theodore Roosevelt. Le Parti démocrate s’est renouvelé en fusionnant avec le Parti du peuple, proche des farmers, et en intégrant les revendications des ouvriers. Son candidat, Wilson, l’emporte. En 1932, Franklin Roosevelt achève la transformation et se retrouve à la tête d’une constellation qui rassemble le Sud, les syndicats du Nord et des Grands Lacs, les intellectuels libéraux des grandes villes. Ce qui les rassemble ? La nécessité de l’intervention étatique pour soutenir l’économie et lutter contre la pauvreté. Ils dominent jusqu’à la fin des années 1960.

Entre-temps, une nouvelle étape s’est amorcée. En 1964, les républicains choisissent un candidat de rupture, Barry Goldwater. Très anticommuniste, libéral sur le plan économique, il s’adresse aux électeurs du Sud qui s’éloignent d’un Parti démocrate trop favorable, à leurs yeux, à la minorité noire. Ces élections sont un désastre pour les républicains qui n’emportent que six États fédérés. Mais cinq se trouvent dans le Sud ; cette région se ralliera peu à peu au parti de l’éléphant et en 1994, pour la première fois, la majorité des représentants élus par Dixie seront des républicains. Depuis 1980 s’est imposé le « moment reaganien » de la politique américaine marqué par la lutte contre l’URSS, la remise en cause de l’interventionnisme économique, le recul des syndicats, le conservatisme sociétal.

Retour à 2008 ou prolongement de 2016 ?

Ainsi quatre cycles politiques se sont succédé ; à chaque fois les partis se redéfinissent, les majorités composites se reforment, les motifs d’affrontement évoluent, souvent un troisième candidat favorise le basculement politique. Le scrutin de 2008 a semblé marquer une nouvelle évolution. Alors l’emporte pour la première fois un président métis appuyé sur les minorités (terme vague qui englobe entre autres les femmes qui forment pourtant plus de 50 % de la population) et sur la génération des « millenials », réformiste et écologiste. En face, les républicains seraient l’incarnation d’une vieille Amérique en train de disparaître. « Trop vieux, trop blancs, vous appartenez au passé » commente Newsweek qui ferait mieux de s’inquiéter de l’avenir de ses journalistes, pour la plupart blancs et pas si jeunes. En 2013, les Caucasiens (c’est ainsi que les statistiques américaines appellent les Blancs) sont pour la première fois moins nombreux à naître qu’à mourir et ils ne devraient plus représenter que 47 % de la population du pays en 2050. L’avenir serait à une nouvelle coalition démocrate dont les minorités sont le fer de lance, mais aussi les jeunes, les limousine liberals (traduisez gauche caviar) comme George Soros ou Warren Buffet, les habitants des grandes métropoles, les intellectuels, la « classe créative » chère à Richard Florida. Le clivage entre les partis a porté autrefois sur les institutions, puis sur l’esclavage, puis sur le rôle de l’État, puis sur le retour du marché, il porte maintenant sur la place de l’élite blanche qui, pour l’essentiel, a conservé le contrôle du pays depuis sa création. Le mouvement Black Lives Matter le confirme en imposant aujourd’hui toute une série de mesures se réclamant du « du bon côté de l’histoire » selon la formule en vogue.

Y a-t-il un « bon côté de l’histoire » ? Les élections de 2016 ont remis en question une évolution politique qui paraissait inéluctable. À la surprise générale et malgré une mobilisation massive de la classe créative (journalistes, artistes, intellectuels), Trump fut élu. Faut-il parler d’une revanche de ceux que l’on décrivait comme d’inévitables « vaincus de l’histoire », les « hommes blancs en colère », les cols bleus dont les emplois partaient vers le reste du monde ? Il est vrai que Trump a utilisé un discours clivant et a réussi à les mobiliser de façon exceptionnelle, ce qui est capital dans un pays où l’abstention est importante ; ses scores ont été particulièrement élevés dans l’Amérique rurale, et c’est là qu’il a bâti son succès. On avait peut-être enterré trop vite l’Amérique traditionnelle.

A lire aussi : Entretien avec Jean-Éric Branaa : les élections présidentielles aux Etats-Unis, miroir d’une Amérique divisée

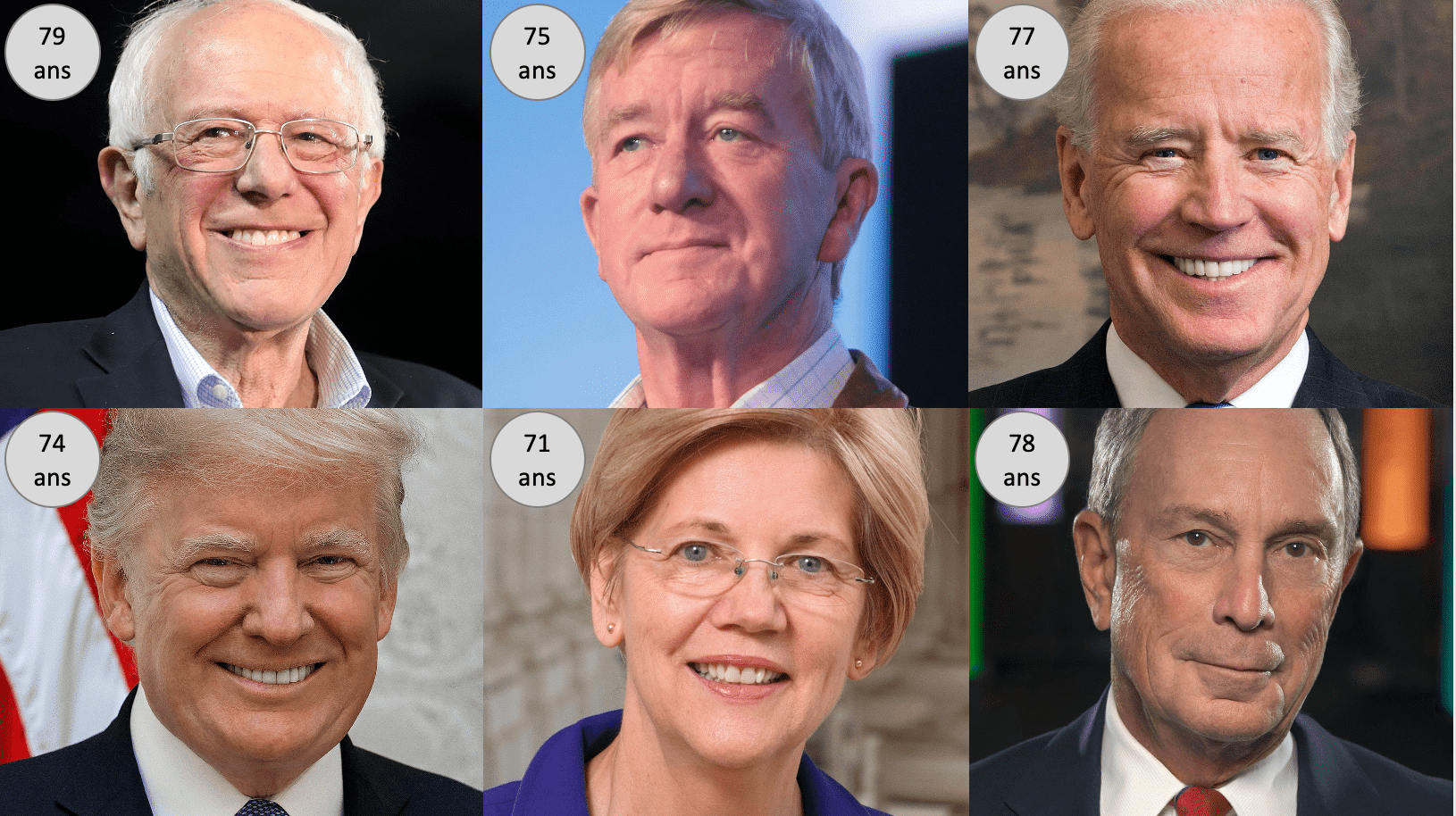

Trop vieux et trop blancs ?

À elle seule, ce fait n’aurait pas permis à Trump de l’emporter. L’addition des minorités ne fait pas une majorité. Malgré des déclarations provocatrices et ses positions hostiles à l’immigration, Trump a attiré 30 % du vote des Latinos, plus que ce qu’avait obtenu le candidat républicain en 2012. Malgré les accusations des féministes, la majorité des femmes blanches lui ont apporté leurs voix. Et, fort d’un réel soutien ouvrier, il l’a emporté dans certains fiefs démocrates des Grands Lacs. Face à lui Hillary Clinton, incarnation de l’élite du Nord-Est, n’a pas réussi à mobiliser l’ensemble de son électorat potentiel, mais disparate – était-elle trop vieille et trop blanche ? Que veut ainsi l’électorat noir, une égalité symbolique ou des emplois plus nombreux et mieux rémunérés, ce que Trump lui a apporté avant qu’éclate la crise du Covid-19 ? Qui trop embrasse mal étreint et le même dilemme se posera pour Biden, « trop vieux et trop blanc » lui aussi. La gauche du Parti démocrate, après l’avoir vivement critiqué, l’a rallié, mais l’électorat suivra-t-il ? La candidate à la vice-présidence, Kamala Harris, pourrait combler ce manque, mais il faut aussi compter sur une gauche radicale voire extrémiste, qui se démarque de l’establishment démocrate. Même s’il est élu, Biden aura bien du mal à rassembler cette coalition dont le seul ciment est actuellement l’hostilité à Trump.

Il ne faut pas négliger le poids des événements inattendus. La crise de 2008 a précipité l’élection d’Obama, celle de 2020 pourrait empêcher la réélection de Trump – décidément les candidats républicains n’ont pas de chance. Reste la signification des deux scrutins de 2008 et 2016. Le premier peut se comprendre, on l’a vu, comme un affrontement entre une majorité caucasienne et traditionnelle en recul et une coalition de minorités en pleine ascension, auquel cas cette dernière semble promise au succès. Le second a été présenté comme la victoire d’un courant populiste contre l’establishment, en un moment où le premier avait le vent en poupe dans tous les pays occidentaux. D’ailleurs beaucoup de républicains en place avaient refusé d’appeler à voter Trump au dernier scrutin et ils récidivent cette fois : Colin Powell a même participé à la convention démocrate en faveur de Biden, confirmant son choix de 2008 en faveur d’Hillary Clinton ; ont fait de même beaucoup de « néoconservateurs », ces missionnaires bottés qui veulent refaire le monde à l’image de l’Amérique tandis que les populistes privilégient la sécurité et la prospérité du pays. Pour les premiers, l’ennemi est la Russie, pour les seconds la Chine.

Comment interpréter le nouveau scrutin ? Minorités contre pouvoir blanc (dont fait partie l’élite démocrate, quelque peu hypocrite sur le sujet à l’image de ces défenseurs français du « vivre-ensemble » qui se gardent bien d’habiter dans les banlieues d’immigration) ? Ou populisme contre establishment (ce qui inclut une partie des républicains) ? Le vote de novembre n’est pas suffisant pour trancher, mais il est certain qu’un cinquième cycle s’amorce.