Le traité de Sèvres clôt l’histoire de l’Empire ottoman. Toutefois, ce traité qui prévoyait le partage de l’Anatolie a laissé des séquelles durables. Aux yeux des Turcs, il demeure la preuve flagrante que la Turquie n’aurait jamais été vraiment acceptée par l’Occident.

L’atmosphère est lourde ce 10 août 1920, lorsque la délégation ottomane fait son entrée dans les salons de la manufacture de Sèvres. Vêtus de leur bonnet de laine, les trois plénipotentiaires s’avancent et apposent leur signature au bas du traité. Disloqué, l’Empire des sultans est partagé entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ironiquement, l’encrier en porcelaine bleu qui a servi au paraphe était à l’origine une commande de Guillaume II. En 1914, le début des hostilités avait empêché la livraison au kaiser… Mais ce lieu convenait-il à la signature d’un traité voué comme tous les actes diplomatiques à défier le temps ? Certains observateurs virent tout de suite dans le choix d’une fabrique de porcelaine une bévue, la marque d’une fragilité congénitale. En effet, une porcelaine est superbe à contempler, mais délicate à manipuler. Il en va de même pour ce traité parfait sur le papier, mais inapplicable.

L’Empire dépecé

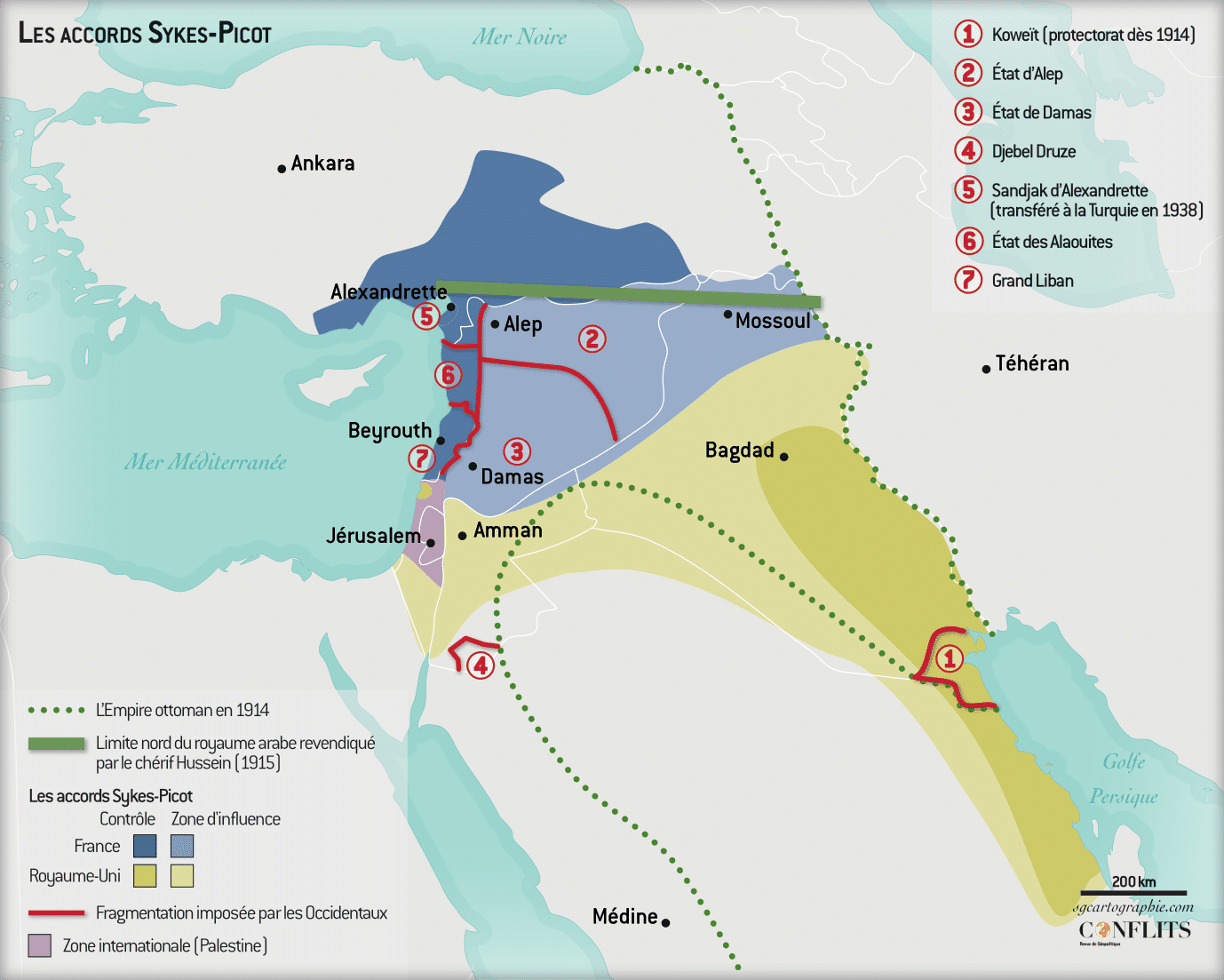

Les 433 articles du traité de Sèvres planifient le partage de l’Anatolie. Objectif numéro un des Britanniques, les détroits et la mer de Marmara sont neutralisés. Ils passent sous contrôle international ; en réalité sous celui d’un consortium où ils sont tout-puissants. Il est stipulé que les Dardanelles et le Bosphore doivent rester ouverts aussi bien en temps de paix que de guerre. Constantinople devient un port libre administré par une commission multinationale dont les Turcs sont exclus, mais demeure la capitale impériale, une capitale très exposée. Elle se trouve désormais à proximité immédiate de la frontière hellénique qui passe sur les toutes proches hauteurs de Çatalca, à seulement une soixantaine de kilomètres à vol d’oiseau du Bosphore. Les grandes puissances se réservent le droit au moindre trouble d’une occupation totale. Athènes s’attribue la Thrace orientale avec la ville d’Andrinople jusque-là bastion de l’islam dans les Balkans. En Anatolie occidentale, déjà occupée, un plébiscite décidera du rattachement de Smyrne et de la façade égéenne à la Grèce. En cas de réponse négative, le traité stipule que le régime d’occupation prendra une forme éternelle…

Au sud-est de la Turquie est prévue une zone autonome kurde. À terme, si les populations le réclament, la Société des Nations devra statuer sur une indépendance. Dans la même veine, une grande Arménie doit voir le jour de la mer Noire au Caucase.

Dans la continuité de ses possessions égéennes (Rhodes et Dodécanèse), l’Italie se voit attribuer la région d’Antalya. Rome rêve de transformer l’Asie mineure en déversoir de son trop-plein démographique. En Cilicie, la France étend sa zone d’influence jusqu’à Sivas. Certains au sein de l’état-major français espèrent créer à l’aide des rescapés de la tragédie de 1915 un État client arméno-chrétien.

In fine, de l’Empire ottoman, il ne reste plus que l’Anatolie centrale : 300 000 kilomètres carrés de steppes stériles, un territoire sans ressources autres qu’agricoles et pastorales et dont les façades maritimes sur la Méditerranée et la mer Noire sont dépourvues de grands ports. Un État emprisonné dans un corset étroit dont les lacets sont tenus par des voisins hostiles.

Un traité inapplicable

En réalité, démobilisation oblige, l’Entente n’a pas les moyens militaires d’appliquer le traité. Pour réellement agir sur le terrain, elle ne peut compter que sur l’armée royale hellène. Or, elle est en grande difficulté. Côté français, les déboires s’accumulent. En Cilicie, les kémalistes prennent d’assaut plusieurs postes avancés, infligeant de sévères et parfois honteux revers au petit corps expéditionnaire français, vite revenus de leurs rêves de colonisation, les Italiens se cramponnent à quelques points d’appui côtiers au sud-ouest de l’Anatolie sans trop bien savoir quoi y faire. Embarrassés, Paris et Rome décident de mettre fin à leurs aventures anatoliennes. Lasses d’une guerre lointaine, les opinions françaises et italiennes, qui au sortir de la Grande Guerre ont bien d’autres soucis en tête que le sort des minorités chrétiennes d’Asie mineure, approuvent.

Les Britanniques sont moins velléitaires. Eux montrent beaucoup plus d’acharnement à faire appliquer le traité de Sèvres. À cet égard, l’establishment colonial londonien attendait beaucoup des tribus kurdes de l’est anatolien, dans lesquels ils voyaient des alliés de revers tout trouvé pour ses protégés grecs. Sa déception est rude, à la hauteur de sa méconnaissance des réalités politico-religieuses de la région. Le protocole d’Amasya (1919) scelle une alliance provisoire entre eux. La raison en est que les aghas (chefs tribaux) kurdes craignent la création d’une « Grande Arménie » à leur porte et aussi de devoir restituer leurs biens aux rescapés du génocide. La fraternité d’armes islamo-ottomane et le ciment sunnite hanafite font le reste. Ils contrebalancent un sentiment national kurde encore embryonnaire.

Quant à l’Arménie, il lui manque l’élément humain pour peupler l’immense, mais ravagé territoire qui lui a été dévolu. Depuis la tragédie de 1915, toute l’Anatolie orientale n’est qu’un vaste charnier constellé de milliers de villages calcinés. En outre, les Arméniens survivants regroupés dans la région d’Erevan subissent la pression des bolcheviques qui prennent le contrôle du Caucase et sympathisent avec les kémalistes, pour la simple raison que comme eux ils sont les adversaires acharnés des impérialistes français et britanniques.

Le sursaut

Lorsque le 19 mai 1919, Mustafa Kemal, accoste à Samsun, petit port de la mer Noire, il paraît bien seul. À tort. En Anatolie centrale, un mouvement de résistance s’organise depuis plusieurs mois déjà. Soldat doué, politique habile meneur d’hommes, il en prend la tête. La nouvelle de l’occupation de Smyrne par les Grecs fournit au héros de la bataille des Dardanelles l’électrochoc qu’il espérait. Il établit un gouvernement provisoire à Angora (Ankara), lève une armée hétéroclite, mais décidée.

Une fois les menaces française et italienne écartées, Mustafa Kemal qui n’a cessé de consolider sa position jette toutes les forces disponibles vers l’ouest contre les Grecs. Il ne lui faut que deux ans pour les contraindre à rembarquer. À ce moment-là, le prestige de Mustafa Kemal est immense. La Grande Assemblée nationale d’Ankara lui a voté le titre de gazi, « le victorieux », sous-entendu : victorieux des chrétiens. Pour la paysannerie musulmane anatolienne, il est le « preux » qui a mené à la victoire les « croyants ». Elle lui fait toute confiance et, les Grecs ayant jeté l’éponge, il mène à sa guise les négociations de paix qui ont lieu à Lausanne en Suisse. Jamais ratifié par qui que ce soit, le traité de Sèvres n’est même pas utilisé comme base de discussion.

A lire aussi : Le traité de Sèvres : de la Turquie à l’Arménie

Du syndrome de Sèvres au syndrome de Lausanne ?

Si la Turquie réintègre en apparence le concert des nations, le traité de Sèvres marque au fer rouge l’imaginaire national. Lausanne n’efface pas l’humiliation ressentie. Pour beaucoup de Turcs, Sèvres demeure la preuve flagrante et irréfutable d’un plan conçu et planifié par l’Occident pour les anéantir. Les Occidentaux n’auraient jamais accepté le fait turc en Anatolie, auxquels ils opposeraient la présence multimillénaire des Grecs et des Arméniens. C’est le syndrome de Sèvres (Sevr sendromu).

Un siècle durant, le traité est la pierre angulaire sur laquelle achoppe toute l’historiographie kémaliste. Ainsi, en une décennie, les Turcs auraient vécu la destruction ou la quasi-destruction des trois « Turquie » :

- la Turquie d’Afrique en 1911 avec la perte de la Tripolitaine,

- la Turquie d’Europe en 1912 avec l’abandon des Balkans,

- la Turquie d’Asie en 1920 avec le partage prévu à Sèvres.

Cette suite ininterrompue de catastrophes a été rendue possible du fait de l’essence même de l’Empire ottoman : le cosmopolitisme. À la suite des Jeunes-Turcs, les kémalistes reprochent à la Porte d’avoir étouffé la turcité sous une gangue universaliste. Finalement, nationalité parmi d’autres nationalités, les Turcs voyaient leur droit à l’existence nationale niée. Ce traité révèle en sus une vaste conjuration ourdie par l’étranger à l’aide d’une cinquième colonne infiltrée. Main dans la main, Occidentaux prédateurs, minoritaires chrétiens avides de vengeances et élites ottomanes corrompues auraient agi dans l’ombre pour se partager l’Anatolie.

Le risque de répétition d’un tel scénario imbibe au cours des décennies qui suivent la psyché des élites républicaines. Là se trouve le fil rouge du projet kémaliste. Pour ne plus subir l’Occident, il faut soi-même devenir l’Occident. S’approprier la technique occidentale tout en conservant une âme nationale. L’homo kemalus, le Turc régénéré, marque le point de départ et d’arrivée obligée du nouvel État national. À rebours des minorités et de leur félonie atavique, il s’agit de construire un État compact, homogène. Une turcité hégémonique couplée à une croyance majoritaire annule les risques de partition. Cette insistance à promouvoir l’unité nationale se retrouve encore aujourd’hui dans le slogan semi-officiel : « Une seule communauté, un seul drapeau, une seule patrie et un seul État. »

Enfin, le syndrome de Sèvres propose une clé de lecture simple, mais intelligible du monde extérieur. Les institutions supranationales, Fonds monétaire internationale, Union européenne, Organisation des Nations unies sont toutes soupçonnées de poursuivre un agenda caché au détriment de la souveraineté turque[1]. Şayan Ulusan, un universitaire turc, résume ses griefs : « De nos jours, la situation est similaire en Turquie. Il n’y a aucune différence entre les clauses politiques, économiques, culturelles que l’on voulait appliquer à l’Empire ottoman et celle de l’Union européenne. Seulement l’époque et les noms ont changé. Nous pourrions également ajouter le FMI. […] Les politiques imposées par le FMI dans les circonstances actuelles ne différant pas beaucoup de Sèvres. Les méthodes et les objectifs poursuivis présentent de grandes ressemblances. En substance, la question d’Orient n’est toujours pas achevée. Au contraire, elle ressurgit sous une autre forme. Des questions telles que la prétendue Arménie et le soi-disant Kurdistan obéissent à ces visées. De plus, lorsque l’on compare la carte de Sèvres et la carte dite du Kurdistan, on constate qu’elle ne diffère pas beaucoup l’une de l’autre[2]. »

Cette lecture s’applique en cas de crises ou d’événements dramatiques. Lors de la tentative du coup d’État manqué du 15 juillet 2016, les médias turcs unanimes parlent d’« un second Sèvres » et soulignent certaines analogies : l’action d’un réseau occulte (la confrérie Gülen) infiltré au cœur des rouages de l’État, le rôle trouble des États-Unis, les timides condamnations des Européens[3].

En fait, la Première Guerre mondiale ne serait toujours pas terminée. Loin d’avoir renoncé à leur projet d’août 1920, les Occidentaux seraient en quête de revanche.

La Turquie mènerait donc comme l’a proclamé le président Erdoğan, une nouvelle guerre d’indépendance. Cependant, il ne reprend pas à son compte toute la « geste kémaliste ». Sa référence première demeure l’Empire ottoman. Certes, la République a eu le mérite de sauvegarder un État turc, mais elle a eu le tort impardonnable d’abattre une construction multiséculaire et surtout de mettre fin au califat, source de prestige pour la Turquie. Surtout, Erdoğan reproche à Mustafa Kemal d’avoir trop cédé à Lausanne, d’avoir accepté une Turquie qui, si on se place dans une perspective historique, est réduite à la portion congrue. Ce blâme permet aux islamo-conservateurs d’atténuer l’accusation de trahison formulée par les kémalistes envers Mehmet VI coupable d’avoir collaboré avec l’envahisseur. Pourquoi réduire six siècles de grandeur ottomane au seul traité de Sèvres signé par un sultan dépassé, mal informé et mal servi ? Ici, on touche du doigt ce qui distingue Kemal d’Erdoğan. Deux visons se télescopent : la nation et l’empire, le particulier et l’universel, la sécularisation et la transcendance. En clair, ce n’est pas à Sèvres que l’Empire ottoman aurait rendu son dernier souffle, mais bien plutôt sur les bords du lac Léman à Lausanne. Cela revient à dire comme le proclame Erdoğan que Lausanne est un traité certes meilleur, mais à l’examen, sur le fond, tout aussi inique ; sa renégociation s’impose.

« Nous sommes les héritiers d’un État de 22 millions de kilomètres carrés à l’échelle mondiale. Nous avions récemment encore un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. À Lausanne, ils ont été réduits à 780 000 kilomètres. Lausanne n’est pas un texte sacré. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide sont terminées. Les équilibres établis après la guerre froide s’effondrent. Mais ils essaient de nous enfermer à Lausanne. J’en suis désolé. »

Recep Taip Erdoğan, 21 octobre 2019

[1] Erol Manisalı, AB Süreci mi ? Sevr Süreci mi ?, (Qu’est-ce que le processus de l’UE ?, Est-ce un processus de Sèvres ?), Derin, Istanbul, 2006, p. 196.

[2] Sayan Ulusan, « Şark Meselesinden Sevr’e Türkiye », (Sèvres et la question de l’Est de la Turquie), in https://www.academia.edu/7961289/_Şark_Meselesinden_Sevre_Türkiye_Sayan_Ulusan

[3] Taş Hakkı, « The 15 July abortive coup and post-truth politics in Turkey », Journal of Southeast European & Black Sea Studies, mars 2018, vol. 18 Issue 1, p. 1-19.