C’est surtout par rapport au terrorisme islamique et à ses dramatiques conséquences que ce pays de 220 millions d’habitants, grand comme une fois et demi la France, nation musulmane la plus peuplée au monde après l’Indonésie, intéresse la communauté internationale. À côté de l’Inde, qui séduit toujours par son histoire fabuleuse, sa civilisation plurimillénaire et les grands symboles de son influence universelle : les Vedas, le yoga, le Bouddha, les grands Moghols, Tagore, Gandhi… le Pakistan fait figure de frère puîné inconnu et mal-aimé, bien qu’il soit territorialement l’héritier d’antiques républiques et royaumes du bassin de l’Indus qui rivalisaient par leur culture et leurs richesses avec l’Égypte, l’Iran et la Mésopotamie. Seule dans le sous-continent, cette région fit partie des empires achéménides et gréco-macédoniens dont le Pakistan conserve les vestiges archéologiques.

Depuis plus de vingt siècles, l’Inde non péninsulaire du nord-ouest (Punjab occidental et Sindh) n’avait plus été le centre du pouvoir dans le sous-continent lorsqu’en 1947 le Pakistan fut créé par les volontés convergentes des autorités coloniales britanniques et d’une élite de musulmans indiens soucieux de ne pas perdre leurs privilèges dans une future Inde indépendante à dominante hindoue. La vaste et prospère province du Pendjab et les zones montagneuses du Cachemire et de l’Afghanistan oriental avaient bien été réunies au xixe siècle sous le sceptre du roi sikh Ranjit Singh, qui tenait sa cour à Lahore, le chef-lieu historique de la région, mais cet empire éphémère succomba sous les attaques de l’armée de la Compagnie des Indes et fut intégré à l’Empire britannique indien en 1849.

Les origines

La région qui allait constituer le futur Pakistan avait une majorité musulmane, mais conservait une forte présence hindoue et sikhe économiquement prépondérante (ces deux dernières religions n’étant pas encore nettement séparées). Elle établirait plus tard le cœur de l’État islamique, souhaité par certaines classes cléricales et féodales de la vallée du Gange et du Bengale dès la fin du xixe siècle, mais qui prit corps vers 1930 au sein même du Parti du Congrès et de la Ligue musulmane. Plusieurs chefs de file de la communauté alors dite « mohamedanne » appelèrent de leurs vœux la création d’une nation confessionnelle séparée. Ils visaient à inclure les grandes provinces du nord : les Provinces Unies et le Bihar pour relier le Bengale à l’est avec le Pendjab à l’Occident, mais la réalité démographique y était trop défavorable aux musulmans pour parvenir à ces fins. La vallée de l’Indus, où les séparatistes n’étaient pourtant pas majoritaires, devint le refuge de ceux qui désiraient, selon la terminologie théologique souvent utilisée, faire leur nouvelle hégire, c’est-à-dire fuir l’Inde païenne et polythéiste (kaffire) pour constituer en marge leur « terre des purs » (pak signifie pur en Persan), mais le nom fait aussi allusion par anagramme aux trois grandes régions revendiquées par ses fondateurs : Pendjab, Afghanistan, Cachemire. Le Bengale fut scindé par la suite et assez arbitrairement, comme le Pendjab, en zones hindoues et musulmanes.

À lire également

L’État pakistanais et les groupes terroristes

D’un point de vue religieux, le Pakistan devenait la nouvelle Médine, après celle où le Prophète et ses fidèles – les Mohajirs – avaient émigré en quittant La Mecque hostile à leur foi[1]. Comme Médine, le Pakistan pouvait alors servir de base pour la reconquête de l’ancien Empire moghol turco-persan, qui pour beaucoup de musulmans du sous-continent restait l’État légitime malgré son abolition par l’occupant anglais après 1857 à la suite de ladite révolte des Cipayes. Dès le milieu du xixe siècle, avant même que le dernier grand Moghol fût détrôné et exilé par la couronne britannique, les musulmans et les hindous se virent en désaccord sur la forme d’une future souveraineté nationale retrouvée. Les premiers aspiraient au retour de la monarchie islamique que la plus grande partie du pays avait connue durant plusieurs siècles, les seconds souhaitaient un État fédéral ou unitaire déterminé par la majorité culturelle, c’est-à-dire la communauté hindoue. L’impossibilité de trouver un véritable accord sert les intérêts coloniaux dont les tenants exploiteront à loisir cette division parmi toutes les autres. Quand la fin de l’occupation européenne apparut à terme inévitable, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les dirigeants britanniques favorisèrent les desseins d’autonomie séparée conçus par des intellectuels et des propriétaires terriens musulmans. Londres prévoyait en fait la scission de l’Inde en plusieurs États, étant donné la permanence sur le territoire de plus de 600 royaumes et principautés de toutes tailles sur lesquels la couronne exerçait un protectorat. Une nation musulmane pouvait donc trouver sa place dans ce puzzle géant.

Les chefs de file du mouvement de libération nationale saisissaient bien le danger d’une balkanisation de la nation indienne que les Anglais préféraient considérer comme une simple expression géographique dénuée de réalité politique et sociale. Gandhi avait répondu aux protestations qu’avait provoquées chez beaucoup de musulmans indiens l’humiliation de la Turquie par les alliés vainqueurs en 1919, suivie peu après par le renversement du sultanat osmanli. Le Mahatma voulut démontrer la solidarité du Congrès national avec la minorité islamique en épousant ses griefs qui donnèrent prétexte à des actions extrêmement violentes dans certaines parties du pays ou des milliers d’hindous furent massacrés par des bandes de fanatiques.

Une élite européanisée

Maints historiens et politiciens indiens reprochent à Gandhi cette initiative mal inspirée, car le khalifat, aboli en 1924 par Atatürk, n’évoquait en fait que l’allégeance extraterritoriale de l’aristocratie musulmane au chef spirituel et temporel ottoman. En tout cas, la tentative de rallier la communauté islamique à la cause nationale échoua, car elle accentua les divergences confessionnelle et accrut la mouvance séparatiste qui trouva son chef dans Mohammed Ali Jinnah, un avocat au barreau de Londres, « chiite laïque » et même sceptique à titre personnel, profondément angliciste et peu soucieux des pratiques coraniques qu’il ignorait pour la plupart.

Un des paradoxes qui caractérisent la genèse du Pakistan a sa source dans l’appartenance sociale et idéologique de ses fondateurs ; pour beaucoup de riches propriétaires éduqués à l’européenne et issus de l’aristocratie chiite ou de sectes hétérodoxes, telle celle des Ahmadiyas. Le parrain du mouvement sécessionniste musulman fut l’Agha Khan, un prince iranien, chef héréditaire de la florissante communauté ismaélite, et le chantre du futur État fut le grand poète et philosophe Mohammed Iqbal, très influencé par Nietzsche et résolument pro-occidental et moderniste, bien que nostalgique de l’hégémonie du Croissant sur l’Asie du Sud. Cependant, ironie de l’histoire, dans le Pakistan actuel les minorités religieuses musulmanes sont réprimées, persécutées ou interdites tandis que l’islam sunnite deobandi (courant proche du wahhabisme séoudien) s’impose aux masses populaires sous la tutelle d’une élite dirigeante occidentalisée et assez peu pratiquante en privé. L’Ourdou, lingua franca dans l’Empire moghol tardif, jadis étranger au Pendjab et au Sindh qui ont leurs propres langues vernaculaires, fut imposé comme langue nationale de la nouvelle nation.

Évolution politique et sociale

Le Pakistan est né d’une étrange convergence entre idéaux romanesques, intérêts de classe et calculs géopolitiques. L’ambition personnelle de Jinnah et la crainte des grands féodaux de perdre leurs latifundia sous un régime démocratique à majorité hindoue trouvèrent un accueil favorable chez les autorités britanniques désireuses de maintenir un protectorat néocolonial sur les zones stratégiques du nord-ouest, entre la mer d’Arabie, le golfe persique et l’Asie centrale soviétique et chinoise. Jinnah fut l’instrument des gouverneurs généraux de Sa Gracieuse Majesté à Delhi et parvint, durant les derniers mois de sa vie, à jouir du titre de gouverneur général du Pakistan dont il voulait paradoxalement faire un État laïc pour les musulmans, mais sans en chasser les autres communautés. Le dernier vice-roi lord Mountbatten avait décrit Jinnah comme un psychopathe en privé[2]. L’obstination de ce personnage énigmatique et mégalomane à devenir chef d’État fut peut-être le facteur décisif de la partition de l’Inde qui causa un immense bain de sang entre 1946 et 1947. Le tragique baptême du nouveau pays était de mauvais augure pour sa stabilité, lui qui voulait à tout prix rivaliser avec l’Inde, sa sœur-ennemie, sans en avoir les moyens.

À lire également

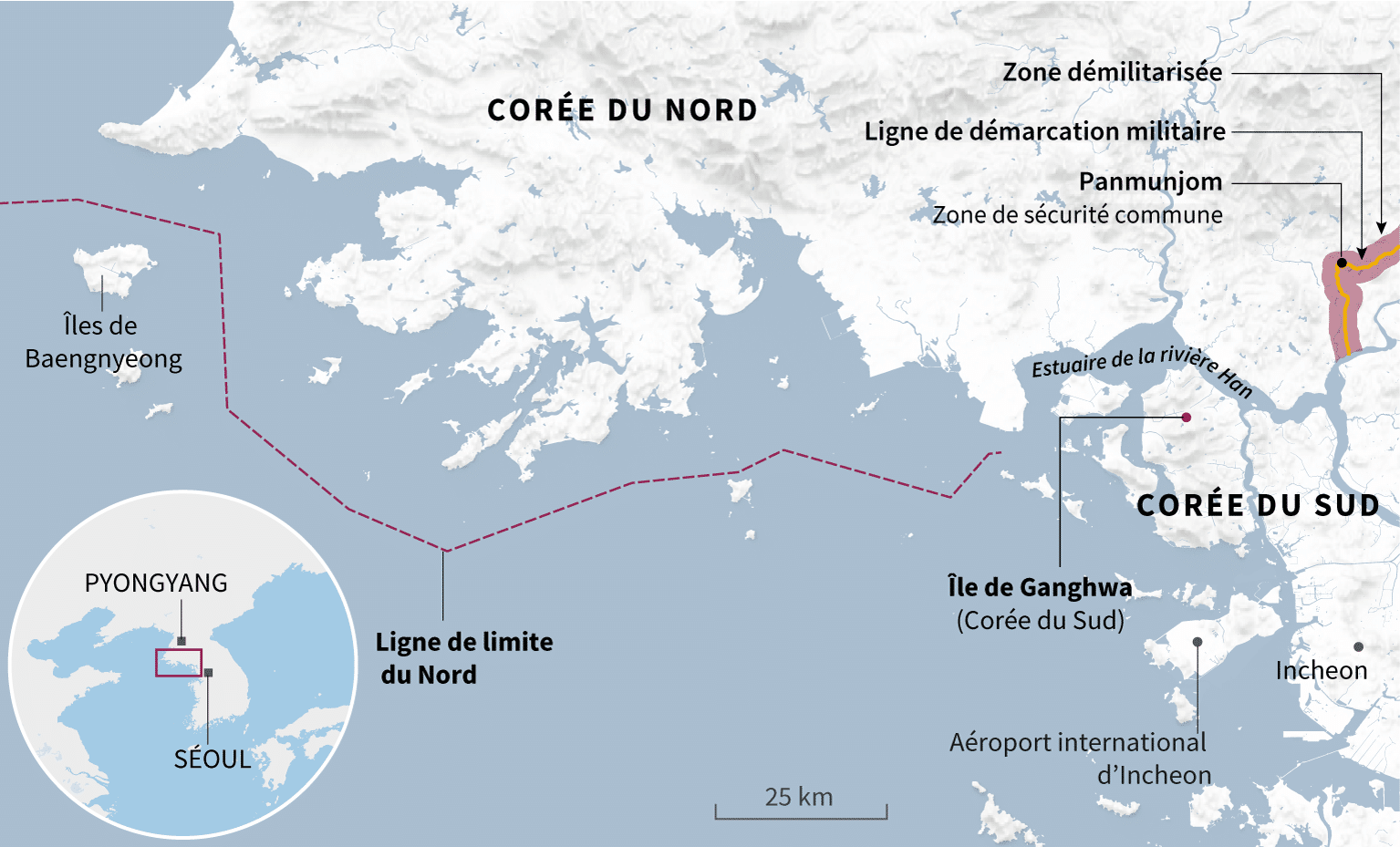

L’alliance Chine-Pakistan en Afghanistan inquiète l’Inde

L’écart entre les ambitions de la classe dirigeante du Pakistan et la réalité socio-économique explique en grande partie les velléités de puissance et les contradictions immanentes qui caractérisent la politique de cette nation artificielle, fondée sur l’identité religieuse au mépris des particularismes ethniques et culturels, et jalouse de sa grande voisine dont elle se sent secrètement orpheline.

À ses débuts, le Pakistan espérait être l’égal de l’Union indienne bien qu’il n’en ait eu alors que le quart de la population et le tiers de la surface. Un raid d’irréguliers musulmans sur le royaume du Cachemire que les deux nouveaux États revendiquent échoua partiellement de justesse et trois guerres successives contre l’Inde furent perdues. En 1971, le Bengale, partie orientale du Pakistan, traité comme un parent pauvre par la dictature d’Islamabad, gagna son indépendance avec l’appui militaire et politique de l’Inde au prix de centaines de milliers de Bengalis sauvagement massacrés par l’armée pakistanaise. Il ne pouvait en être autrement pour un pays géographiquement coupé en deux, linguistiquement hétérogène et dénué du sentiment d’appartenance nationale.

La politique étrangère du Pakistan, où la démocratie parlementaire ébauchée à l’origine fut vite prise en tutelle par l’armée, vrai pilier de l’État, reflète le complexe identitaire de sa population. Comme le souhaitait le pouvoir britannique, la nouvelle République islamique, première au monde à adopter cette désignation, non contente de rester dans le Commonwealth, s’empressa d’adhérer aux alliances militaires forgées par les puissances anglo-saxonnes, fidèles à l’antisoviétisme de ses pères fondateurs dans l’espoir que cette loyauté au bloc anglo-américain lui vaudrait la protection des États-Unis contre la Némésis indienne.

Iqbal avait souhaité que le futur pays qu’il appelait de ses vœux entra dans une confédération avec l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie et l’Irak. En l’occurrence, il n’y eut que le pacte de Bagdad (OTC) dirigé par les États-Unis et le Royaume-Uni. En outre, le « pays des purs » se joignit à l’OTASE, alliance des nations du sud-est asiatique anticommunistes qui se débanda aussi dans les années 1970. Si l’élite pakistanaise, formée essentiellement de Pendjabis et de Mohajirs (immigrés de l’Inde septentrionale et centrale), considérait les concitoyens bengalis, plus démunis et moins occidentalisés, comme des inférieurs, les voisins arabes et persans voient les Pakistanais eux-mêmes comme des Indiens convertis à un islam abâtardi et porteur d’une civilisation hybride qui en fait des fidèles de deuxième classe. Le protecteur américain, cultivé assidûment par la classe dirigeante, mais haï par la masse populaire, a souvent déçu son tributaire sud-asiatique pourtant qualifié d’allié le plus important hors de l’OTAN mais jugé de plus en plus suspect à partir des événements du 11 septembre 2001. C’est la Chine qui a graduellement pris la première place parmi les amis et créanciers du Pakistan, lequel avait dès 1971 facilité les préparatifs secrets de la venue historique de Nixon en République populaire l’année suivante.

Rapports complexes à l’Occident

De nos jours, l’hostilité croissante entre les deux géants géopolitiques pose un vrai problème à Islamabad, de plus en plus souvent obligé de choisir son camp. Le Premier ministre actuel Imran Khan, ex-champion de cricket, qui fut un célèbre playboy de la haute société anglaise, jadis époux de la fille du milliardaire Jimmy Goldsmith, parent des Rothschild, reflète par sa profession de foi islamique intégriste actuelle le caractère insolite d’un pays seul détenteur musulman de l’arme nucléaire, à la fois héritier d’une civilisation indo-aryenne millénaire, fier de ses colonisateurs successifs turco-iraniens et anglais, mais aussi envieux des riches monarchies pétrolières arabes qui ne sont qu’à une ou deux heures de vol du grand port de Karachi et avec lesquelles il revendique une parente historique fondée sur la religion.

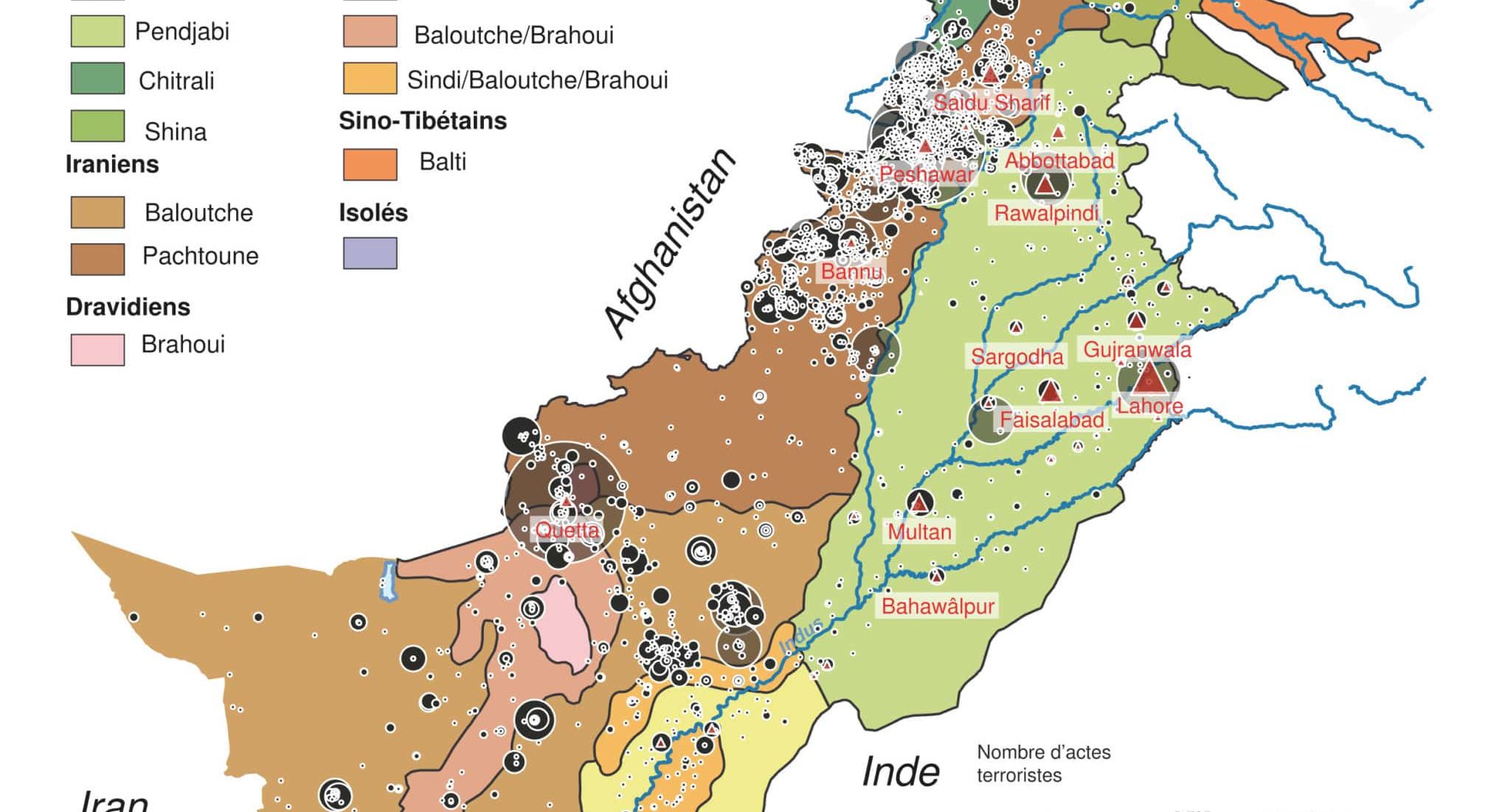

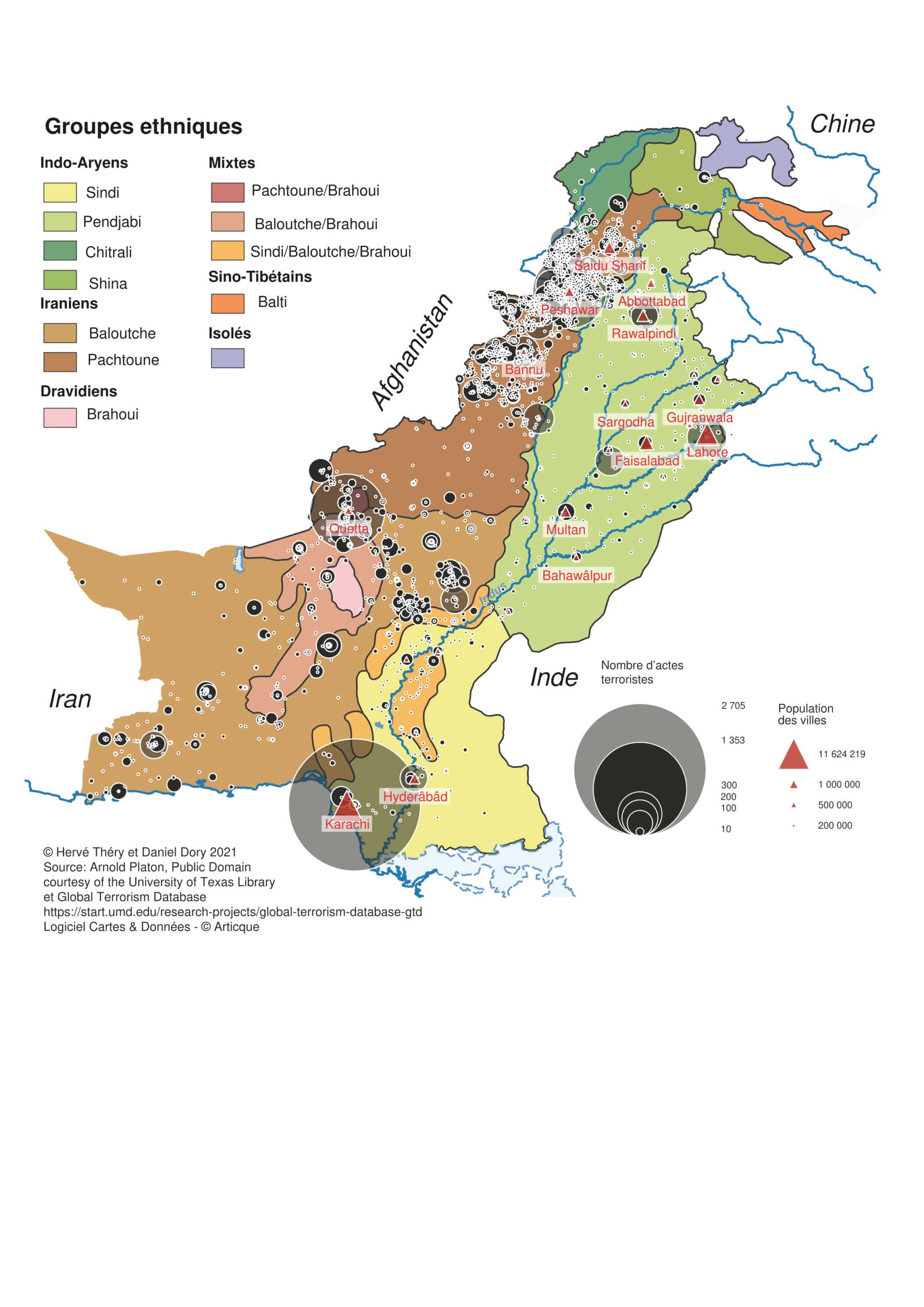

Les divisions sectaires au sein de l’islam coûtent cher au Pakistan où les tensions sont vives et débouchent souvent sur des violences entre les communautés rivales ou ennemies. L’Afghanistan, toujours considéré comme un pays vassal par Islamabad, est une poudrière. La frontière poreuse est une passoire pour les tribus locales d’ethnie pachtoune qui ne reconnaissent pas l’entité nationale pakistanaise et ignorent la ligne Durand tracée par les colonisateurs anglais pour séparer les deux États. Ainsi, le pays est perpétuellement menacé de dissolution à partir de ses régions frontalières, tel le vaste Balouchistan, qui compte pour près de la moitié de la surface totale du pays, mais dont la population clairsemée n’a pu s’affranchir de l’hégémonie pendjabi confrontée à une insurrection populaire latente. Le Sindh, province méridionale à vocation commerçante et dont la tradition religieuse syncrétiste soufie est mâtinée d’hindouisme, supporte mal la tutelle du nord. La plus grande métropole du pays, Karachi, envahie par toutes les ethnies du pays, a perdu son caractère de port marchand sindhi pour devenir le théâtre de luttes endémiques entre partis politiques et gangs mohajirs, pachtouns, pendjabis et baloutches.

Le vrai miracle du Pakistan est d’avoir maintenu bon an mal an son unité depuis la perte de sa partie orientale en 1971. L’instabilité politique et la fragilité économique de cette nation à la démographie galopante[3] et aux ressources très limitées n’ont fait que renforcer l’emprise des forces armées, solidaires avec une classe dirigeante féodale et industrielle, sur le pouvoir. Le soutien occidental, surtout américain, et l’aide financière fournie par les États arabes pétroliers ont diminué depuis plusieurs années, mais ont été remplacés par l’appui de Pékin qui voit dans le Pakistan une tête de pont vers l’océan Indien, la péninsule arabe et l’Afrique de l’Est, mais aussi un outil pour faire pression sur l’Inde, ainsi menacée par une guerre sur deux fronts (ouest et nord).

Conclusion

C’est avec l’accord tacite des États-Unis et de la Chine que le Pakistan, pépinière de groupes radicaux et terroristes, malgré ses fréquents appels quasi officiels au djihad contre l’Inde pour « libérer » le Cachemire oriental, a pu se doter impunément de l’arme nucléaire sans éveiller l’hostilité d’Israël pourtant très vigilant quant à toute éventualité de « bombe islamique ». La diplomatie active et subtile de la classe dirigeante pakistanaise a permis à cette nation quelque peu chimérique de survivre à toutes les crises jusqu’à présent, mais on peut tout de même se demander si, à l’instar de nombreux sultanats musulmans qui s’étendirent sur de vastes régions du sous-continent avant de disparaître au cours des neuf derniers siècles, le sultanat militaro-républicain pakistanais pourra célébrer son 100e anniversaire dans vingt-cinq ans.

À écouter également

Podcast : Pakistan, le grand méconnu : entretien avec Gilles Boquérat

[1] Cf. Venkat Dhulipal, Towards a New Medina: Jinnah, The Deobandi Ulama and The Quest for Pakistan in Late Colonial India, IIC Occasional Publication, vol. 59, 2013.

[2] Cf. le livre de Nisid Hajari, Midnight’s Furies – The Deadly Legacy of Partition, Pemberley Publishing, UK, 2015.

[3] La population devrait atteindre 340 millions d’habitants en 2050.