Khomeyni avait fait de l’Iran un pays exceptionnel, une théocratie révolutionnaire. Autant dire qu’il se retrouvait totalement isolé, comme l’a démontré la guerre avec l’Irak de 1980 à 1988, puis le « cordon sanitaire » établi autour de lui par les États-Unis au début des années 2000. Il aura suffi de quelques années pour que ce dispositif explose, donnant à l’Iran l’opportunité d’un « grand retour » sur la scène internationale.

Au début des années 2000, le cercle paraissait se refermer autour de l’Iran. Interventions américaines en Irak et en Afghanistan, indignations provoquées par les déclarations du président Ahmadinejad et par la répression de la « révolution verte » de 2009, inquiétudes face au développement des recherches nucléaires : tout semble alors isoler Téhéran, et même la menacer. Les sanctions internationales sont durcies. Dès 1979, les États-Unis avaient gelé les comptes iraniens sur leur sol mais, à partir de décembre 2006, l’ONU adopte ces sanctions financières et les généralise, impose au pays un embargo étroit, portant sur le commerce et les ventes d’armes. Entre 2007 et 2009, les décisions contraignantes onusiennes puis bientôt européennes se multiplient afin d’empêcher le financement des activités nucléaires iraniennes. Même la Russie hésite dans son soutien : craint-elle un Iran nucléaire ? Ou veut-elle ménager les adversaires de Téhéran ? En tout cas, Moscou gèle en 2000 la livraison des missiles anti-missiles S300 promis depuis des années. Ce n’est que récemment qu’elle a profité du nouveau climat d’apaisement pour lever ce gel en avril dernier.

Sans doute, dans l’Orient compliqué, faut-il éviter les jugements trop simples. La curieuse affaire de l’Irangate avait déjà montré qu’Israël et les États-Unis pouvaient fournir des armes à l’Iran, ce qui servait à financer les anticommunistes au Nicaragua. L’Inde et surtout la Chine appliquaient peu, mal ou pas du tout les sanctions internationales, la Russie restait un partenaire loyal. Washington avait pourtant réussi à créer un véritable cordon sanitaire autour de Téhéran, sur le plan économique grâce aux sanctions, sur le plan militaire grâce à ses bases en Irak, en Afghanistan ou dans le Golfe, sur le plan diplomatique grâce à la convergence de vue entre Israël, les puissances sunnites comme l’Arabie saoudite et une grande partie de la classe politique et de l’opinion américaine, en particulier chez les Républicains. Ce sont ces derniers qui, paradoxalement, vont fournir à Téhéran l’opportunité de revenir dans le grand jeu du Moyen-Orient. Tout part en effet de l’invasion de l’Irak en 2003.

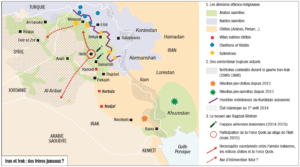

Téhéran reprend la main

Débutée en mars 2003, l’intervention des États-Unis atteint Bagdad en trois semaines. Le pays sombre dans le chaos, le Premier ministre chiite Nuri al-Maliki (2006-2014) marginalisant les sunnites qui se révoltent et se tournent vers Al-Qaïda, puis vers Daesh. En même temps, al-Maliki s’allie à l’Iran dont le président Ahmadinejad effectue en mars 2008 une visite historique à Bagdad, signant la réconciliation entre les deux pays. Pour beaucoup d’Irakiens sunnites, al-Maliki apparaît comme un pantin aux ordres de Téhéran, humiliation perçue comme la revanche iranienne sur la guerre de 1980-1988.

Le soutien américain au gouvernement de Bagdad puis l’élection de Barack Obama en 2009 poussent (déjà) les États-Unis à songer à réintégrer l’Iran dans leurs échanges diplomatiques. Mais l’intransigeance d’Ahmedinejad sur le nucléaire et sur Israël empêche toute négociation. Il faut attendre l’élection du réformateur Rohani en 2013 pour relancer le processus.

À partir de 2011, les révoltes du « Printemps arabe » confirment le rôle retrouvé de Téhéran. C’est avec le soutien iranien que le régime de Bachar el Assad résiste aux rebelles en Syrie. L’Iran attise les soulèvements populaires chiites contre les monarchies sunnites, ainsi en 2011 au Bahreïn, dont le régime n’est sauvé que par l’intervention militaire saoudienne.

À l’initiative d’Obama, le départ d’Irak des troupes américaines s’achève à la fin de l’année 2011, mais laisse al-Maliki seul pour gouverner un pays fracturé.

Téhéran face à Daesh

Depuis 1988, Téhéran, qui n’a pas les moyens de mener un conflit direct, a toujours affirmé son attachement à la stabilité régionale et son refus de toute ingérence étrangère. C’est en cohérence avec cette doctrine que Rohani dénonce la coalition menée par les États-Unis et se refuse à coopérer, assurant que Daesh peut être battu par les Irakiens et les Syriens, manière de légitimer à la fois Bachar el-Assad et Nuri al-Maliki. Mais ce dernier est écarté du gouvernement irakien en septembre 2014 sous la pression américaine. Là encore, l’Iran stigmatise l’intrusion étrangère dans les affaires intérieures d’un

pays.

Lire aussi : Iran : comprendre la politique de Trump

Le contexte régional est bouleversé à l’été 2014 par l’extension soudaine de l’État islamique en Irak et au Levant ou Daesh. Dès 2012, le groupe terroriste avait fixé comme objectif de « briser les Safavides », c’est à-dire le gouvernement d’al-Maliki et ses alliés iraniens. Ses sites internet promettent même une « nouvelle Qadisiyya », rappel de la bataille de 636 qui vit la victoire des Arabes sur les Perses.

De leur côté, les médias iraniens font de l’État islamique une entité démoniaque composée de musulmans dévoyés. Daesh doit être vaincu et les lieux saints chiites d’Irak protégés. Le surgissement de Daesh a donc confirmé les vieilles failles géopolitiques dans la région, en particulier la coupure entre sunnites et chiites, souvent considérés comme des citoyens (ou des sujets) de second ordre dans les pays

sunnites.

La peur d’un Irak « safavide »

Le mois d’août 2014 voit la fin des succès de Daesh vers le Sud. L’ayatollah al-Sistani, la plus haute autorité chiite d’Irak, a appelé le 17 juin 2014 à barrer la route aux djihadistes, déclenchant un mouvement d’enrôlement dans les milices confessionnelles. Bagdad, majoritairement chiite, ne tombera pas. Le ministre irakien des Affaires étrangères avoue en octobre que l’armée iranienne apporte

un soutien direct au nouveau gouvernement irakien d’al-Abadi.

Cela inquiète. L’Iran et l’Irak partagent une longue histoire commune puisque la Mésopotamie a longtemps été rattachée à la Perse. C’est avec l’invasion ottomane en 1534 que commence à s’enraciner la division entre Irak et Iran après la paix signée en 1639.

Cette gémellité historique se double d’une unité confessionnelle, puisque le Sud irakien est entièrement chiite (et le pays à 60 %), tout comme l’Iran (à 85 %). Le clergé des deux États fréquente les mêmes universités religieuses (Najaf en Irak, Qom en Iran) ; les ayatollahs iraniens sont aussi vénérés par les chiites irakiens, notamment al-Sistani, un Iranien résidant à Najaf et exerçant une influence de premier plan en Irak. Dans les années 1960, Najaf fut d’ailleurs le centre d’élaboration d’une pensée moderne chiite, dominée par l’ayatollah Baqr al-Sadr, qui prépara le projet politique d’une révolution islamique populaire. C’est ici que furent formés les futurs cadres de la République d’Iran, notamment Khomeini.

La crainte des voisins de l’Iran est que celui-ci renoue avec sa tradition impériale et avec une histoire interrompue pendant la dynastie safavide. Le 8 mars 2015, Ali Younesi, conseiller du président iranien, déclare que l’Iran est redevenu un empire, et en février le général Suleimani se réjouit de « l’exportation de la révolution islamique dans toute la région ».

Mais quand bien même les vallées du Tigre et de l’Euphrate seraient libérées, qu’adviendrait-il ensuite ? L’unification de l’Irak très majoritairement arabe et de l’Iran très majoritairement perse est hautement improbable ; pendant la guerre Iran-Irak, les chiites du second pays sont restés fidèles à Bagdad. En revanche, l’influence de Téhéran sera renforcée.

Lire aussi : Ormuz : l’Iran joue aux échecs

La Turquie et l’Arabie saoudite sunnites ne peuvent laisser se constituer un continuum pro-chiite et pro-iranien à travers le Moyen-Orient. En avril, après la difficile victoire de Tikrit, les forces iraniennes et irakiennes annoncent qu’elles continueront leur offensive à l’ouest, dans la province d’Al-Anbar, et non vers le nord et Mossoul. Cette décision a de quoi inquiéter l’Arabie saoudite car un succès amènerait les Iraniens au contact des forces saoudiennes déjà engagées au sud contre les chiites houthis du Yémen. En attendant, c’est plutôt Daesh qui reprend l’initiative, qui progresse en Syrie et s’empare de Ramadi en mai, mettant la main sur la dernière ville importante de la province d’Al-Anbar qui lui échappait. Cet échec, paradoxalement, conforte que Daesh ne sera pas vaincu par les seules frappes aériennes de la coalition montée par Washington. Les troupes terrestres iraniennes paraissent plus indispensables que jamais.

Ainsi, l’Iran est une menace beaucoup plus vive pour la monarchie saoudienne que l’État islamique, car son ennemi de toujours est redevenu une puissance régionale. Avec ses 80 millions d’habitants, son armée milicienne et sa présence au nord du golfe Persique, l’Iran est une obsession saoudienne. En 2010, le roi Abdallah déclarait au ministre français de la Défense : « Il y a deux pays au monde qui ne méritent pas d’exister : l’Iran et Israël. »

De leur côté, les États-Unis sont en plein désarroi à l’égard de l’Iran, qu’ils connaissent mal. D’un côté, ils ont le sentiment que Téhéran est devenu indispensable contre Daesh. D’un autre côté, l’Iran s’est associé à tous les adversaires historiques des États-Unis, le Hezbollah, le Hamas, la Syrie d’el-Assad, sans oublier ceux qui dénoncent leur hégémonisme, Russie et Chine en tête… Preuve de cet embarras, Obama a renoncé à intégrer l’Iran dans la coalition anti-Daesh.

La tentation est grande pour les États-Unis de laisser les Pasdaran et les forces irakiennes s’épuiser contre Daesh, tout en jouant en façade la carte de la négociation et en laissant les États sunnites mater la révolution chiite au Yémen. Cette stratégie subtile est peut-être celle d’Obama. Elle n’en donne pas moins une opportunité historique à Téhéran. Surtout, elle mécontente Israël et l’Arabie saoudite nullement rassurés par ce jeu de billard à trois bandes. Ces deux pays ont avec eux les Républicains du Congrès qui trouvent ici une nouvelle occasion de stigmatiser la passivité d’Obama, comme le fait aussi Hillary Clinton.

Le prochain président américain sera probablement moins conciliant avec Téhéran. L’Iran a deux ans pour concrétiser son « grand retour ».

[encadre]Sur le dossier iranien, Obama garde la main

Thomas Snégaroff

Agrégé d’histoire, professeur en classe préparatoire ECS à Intégrale ainsi qu’à Sciences Po. Dernier livre paru: Kennedy, une vie en clair-obscur, Armand Colin, 2013.

À quelques heures de l’accord historique du 2 avril avec l’Iran, alors que des doutes demeuraient encore sur l’issue, l’opinion publique américaine se rangeait très clairement derrière son président. Un sondage Washington Post/ABC News révélait que 59 % des Américains se prononçaient en faveur d’un accord dans lequel les États-Unis lèveraient les sanctions économiques à l’égard de Téhéran qui, en échange, renoncerait à son programme nucléaire militaire. Mais, dans le même temps, la même enquête montrait que 59 % des Américains n’avaient pas confiance dans la parole de Téhéran. Cette apparente contradiction conforte Barack Obama qui peut se prévaloir de l’accord tout en garantissant aux Américains et au Congrès très méfiants une grande attention quant au respect de l’accord par l’Iran.

Le grand discours de Benyamin Netanyahu en mars devant le Congrès n’a pas eu les effets escomptés sur l’opinion publique. Au contraire, en suggérant que l’administration Obama se faisait rouler dans la farine par l’Iran, le premier ministre israélien a entraîné un réflexe patriotique américain. Selon Obama, de nouvelles sanctions et des frappes militaires préventives n’auraient été d’aucune utilité pour contrecarrer le programme nucléaire iranien. Finalement, le président américain a fait le même constat pour l’Iran et Cuba : les effets des sanctions économiques sont limités. Et même si, dans le même temps, son administration en impose au Venezuela et à la Russie, voilà une évolution remarquable de la politique étrangère américaine.

Reste à faire accepter le contrat avec l’Iran au Congrès républicain. Obama pourra compter sur le soutien de l’opinion publique pour imposer l’idée que l’engagement de l’exécutif suffit légalement pour ratifier l’accord avec l’Iran. Via la loi Corker-Menendez, le Congrès s’est donné 30 jours – en juillet – pour étudier l’accord et éventuellement voter contre. Mais Obama pourra toujours mettre son veto et il sera quasiment impossible de trouver 67 sénateurs pour l’outrepasser. Bref, le président américain garde la main sur le dossier iranien. Un dossier qui lui permet d’engager un profond basculement géopolitique en s’appuyant sur un potentiel allié chiite et en s’éloignant progressivement de son encombrant ami saoudien. [/encadre]