Les voyages d’Elisabeth II dessinent les lieux de pouvoir et d’influence de la monarchie britannique ainsi que les liens entre l’Angleterre et le reste du monde. Ses 70 ans de règne dessinent cette présence mondiale de l’Angleterre. Analyse en cartes de la trace géographique de la reine.

Claire Weishar, Professeure au lycée François Arago de Villeneuve-St-Georges

Marie-Françoise Fleury, Maître de conférence à l’Université de Lorraine-Metz

Hervé Théry, Normalien et docteur en géographie, directeur de recherche au Credal-CNRS

Introduction

Déjà, en 1954, il était possible de se laisser attraper par le regard vif de la jeune reine, trônant, sans un bruit, mais non sans aura, sur le mur de l’un ou l’autre décor de film, à l’instar de la cabine téléphonique d’Hitchcock, qui réalisait alors le Crime presque parfait.

70 ans plus tard, Élisabeth II s’attirait toujours la sympathie, sans cesse renouvelée, d’une jeunesse qui la découvre à travers la popularité retentissante de séries télévisées comme The Crown (2016).

Ainsi, depuis son couronnement à 25 ans, le 8 février 1952, diffusé pour la première fois en direct à la radio et la télévision et suivi par 277 millions de personnes dans le monde, la reine Elisabeth s’est progressivement installée, puis imposée, dans les foyers du monde et dans l’imaginaire collectif comme un membre éloigné de la famille, sinon comme une figure intemporelle de la fresque politique contemporaine.

Si bien qu’aujourd’hui, à 96 ans et après 70 ans, 7 mois et deux jours de règne, la disparition royale bouleverse la scène internationale et laisse un grand vide dans le cœur d’une majorité de Britanniques, qui perdent à la fois leur éternelle grand-mère et la souveraine éternelle. Le monde entier s’est figé le 8 septembre dernier : en silence, la foule de l’humanité a adressé ses adieux à celle qui aura été, pour beaucoup, l’unique reine qu’ils aient connue.

Tous profondément conscients que la Reine, au moment de s’éteindre, emporte avec elle un pan de l’histoire qui ne reviendra plus.

A lire également : « Le Royaume-Uni reste différent du reste de l’Europe » – Entretien avec lord David Howell

Une vie de rencontres

En effet, depuis sa prime jeunesse, Élisabeth II n’aura eu de cesse de rencontrer les plus grands de ce monde : elle qui a connu quinze Premiers ministres allant de Winston Churchill, lors de son accession au trône en 1952, à Liz Truss très récemment en 2022.

Plus encore, elle aura vu se succéder quatorze présidents américains de Dwight Eisenhower à Joe Biden et leurs homologues français, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron. Tout au long de son règne, elle se sera entretenue avec sept papes, elle qui, rappelons-le, possède une autorité religieuse théorique en sa qualité de gouverneure suprême de l’Église d’Angleterre.

Enfin, celle qui n’était pas destinée à être reine est devenue la troisième femme couronnée depuis l’unification des royaumes d’Angleterre et d’Écosse, aux côtés de ses aïeules, les reines Victoria et Anne, et même le plus ancien monarque régnant, au moment de son ultime voyage.

Agissant, tour à tour, en témoin et en actrice de l’histoire contemporaine, elle a traversé avec courage la Seconde Guerre mondiale, à Londres sous les bombardements puis au sein de la branche féminine de l’armée britannique. Elle a affronté calmement nombre de crises politiques (crise de Suez, 1956), essuyé maints revers médiatiques (1992, « annus horibilis »), vu son empire se déliter en une poignée de confettis territoriaux, assisté au Brexit, silencieusement, mais tout de bleu vêtue, et résisté aux assauts infectieux d’une pandémie, plus connue sous le nom de Covid-19.

Par conséquent, de 1952 à 2022, Élisabeth II aura été un repère dans la chronologie moderne, un élément d’une stabilité imperturbable dans un paysage mouvant.

Ainsi, de manière inévitable, la fin de son règne, dans un contexte émaillé de crises protéiformes, marque le début d’une nouvelle ère, assaillie de toutes parts par de multiples défis politiques, économiques et sociaux.

De cette façon, faut-il appréhender la disparition d’Élisabeth II comme un temps privilégié d’unification des Britanniques autour des valeurs magnifiées par la Reine tout au long de son règne ? Comme un temps d’arrêt supplémentaire dans l’enrayement de l’appareil monarchique britannique sénescent ? Ou plutôt, comme le point de départ d’une période de transition visant à redistribuer les cartes de l’influence britannique mondiale ?

Dans leur prolongement, ces questionnements apporteront un éclairage éloquent sur l’étendue des pouvoirs de la Reine : tantôt officiels et officieux, théoriques et pratiques, fantasmés et bien réels.

I/ Élisabeth II, héritière discrète devenue tuteur indispensable d’une monarchie chancelante en pleine crise d’identité

« Nous croyons conduire le destin, mais c’est toujours lui qui nous mène »

Denis Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, 1796.

Rien ne semblait prédestiner la jeune « Lilibet », princesse d’York connue pour sa réserve sauf lorsqu’elle manifestait son amour des chevaux ou des chiens, à se hisser sur le prestigieux trône britannique et à devenir l’une des plus grandes reines de l’Histoire, profitant d’un sens aigu du devoir et d’une longévité exceptionnelle pour accomplir brillamment sa mission : celle de protéger et servir les intérêts de la Couronne.

A lire également : Les british series, le nouveau soft power du Royaume-Uni

A/ Le legs fastueux d’un empire « proche du royaume des cieux » ou le triomphe de la puissance britannique

L’histoire commence le 21 avril 1926, au 17 Bruton Street, dans une grande demeure familiale. Londres devient alors le berceau doré d’une nouvelle princesse : Elisabeth, fille de la duchesse d’York (anciennement Lady Elisabeth Bowes-Lyon) et du prince Albert, duc d’York et deuxième fils du roi George V et de la reine Mary.

Dès sa naissance, elle est observée par les sympathisants de la Couronne, mais cette attention n’est pas totalement soutenue, car il apparaît plus qu’improbable qu’Élisabeth accède un jour au trône. En effet, elle est certes la petite-fille de George V, mais elle n’est alors que troisième dans l’ordre de succession, après son oncle Édouard de Galles et son père, le duc d’York.

Pourtant, la trajectoire royale de la jeune princesse s’accélère à la mort de son grand-père, George V, en 1936. Son oncle devient officiellement roi, sous le nom d’Édouard VIII, mais provoque rapidement une crise constitutionnelle en voulant épouser Wallis Simpson, déjà doublement divorcée. Il est contraint d’abdiquer au profit du prince Albert, qui devient le roi George VI, ce qui propulse notre jeune princesse au rang d’héritière présomptive de la Couronne. Cette dernière tire de cette crise d’abdication une leçon intemporelle qu’elle récitera inlassablement tout au long de sa vie : il est de son devoir de faire prévaloir les intérêts britanniques avant ses intérêts personnels.

En 10 ans à peine, c’est son destin tout entier qui a basculé : celle qui grandit désormais au palais de Buckingham s’inspire de son père, qu’elle érige en modèle incontestable, pour comprendre les arcanes de la fonction royale. Parallèlement, elle se consacre alors, avec un vif intérêt, à l’apprentissage de son métier de reine, en recevant une éducation lettrée alliant histoire, géographie et littérature, mais aussi français, musique et danse.

Ainsi, lorsqu’à 25 ans, elle est appelée à régner, après la disparition de son père bien-aimé le 6 février 1952, la nouvelle reine Élisabeth II est prête à accomplir son dessein royal. Celle qui, entre-temps, s’est mariée au duc d’Édimbourg Philip Mountbatten en 1947 et a donné naissance à son premier fils Charles en 1948 a désormais parfaitement conscience de la charge considérable qui repose sur ses épaules royales.

Dès lors, Élisabeth II, déjà très populaire, se retrouve à la tête d’un héritage historique étourdissant de grandeur : le flamboyant Empire britannique sur lequel, disait-on, « le soleil ne se couche jamais ». Au cours de la cérémonie du sacre, le 2 juin 1953, elle est couronnée reine « par la grâce de Dieu » et règne désormais sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, mais aussi sur « ses autres royaumes et territoires » auprès desquels elle s’engage à gouverner selon leurs « lois et coutumes ». Plus précisément, elle prend les commandes de l’organisation grandissante du « Commonwealth of Nations », l’une des plus anciennes associations politiques d’États au monde, établie en 1949, réunissant le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et l’Afrique du Sud ou encore le Pakistan, l’Inde et le Sri Lanka. En témoigne, la robe spectaculaire de symbolisme de son couronnement, véritable chef-d’œuvre qui fourmillait d’emblèmes floraux : la rose Tudor anglaise, le chardon écossais, le poireau gallois, la feuille d’érable canadienne, la fougère argentée néo-zélandaise et la fleur de lotus indienne s’y côtoient.

Ainsi, la reine Élisabeth devient dépositaire d’une influence britannique qui embrasse les cinq continents et l’héritière cossue d’une Grande-Bretagne qui se voit encore comme une puissance mondiale hégémonique.

Toutefois, « le pays et le Commonwealth », loués par l’archevêque de Canterbury le jour du couronnement comme n’étant « pas loin du royaume des cieux », accusaient déjà, depuis plusieurs années, les coups d’une déliquescence programmée.

B/ La Reine comme témoin acculé d’un « wind of change » (vent de changement) qui balaye les conquêtes impériales et annonce le début du fléchissement anglais.

Lorsqu’Élisabeth II revêt l’habit impérial en 1953, le brillant Empire britannique est à un tournant de son histoire : en effet, même si la Grande-Bretagne est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, le délitement de son empire est déjà largement amorcé : il a perdu sa pièce maîtresse, son joyau indien en 1947, lorsque l’Inde accède à l’indépendance.

Alors que son père était encore « empereur des Indes », la reine Élisabeth ne sera que le « chef du Commonwealth », une façon habile de s’assurer les fidélités des nouveaux États indépendants liés historiquement et économiquement à Londres, comme l’Inde, le Pakistan (République en 1956) ou l’Afrique du Sud (1961). Toutefois, malgré les entrechats sémantiques, il n’en demeure pas moins que la Reine assiste, en témoin impuissant, au début du fléchissement anglais.

Effectivement, l’empire est toujours le plus puissant du monde, mais il est malmené par le vent violent du changement, qui se lève avec toujours plus d’intensité dans les colonies africaines. Ce « wind of change » est entériné par le discours prophétique de l’un des nombreux Premiers ministres du règne : Harold Macmillan, devant le Parlement sud-africain, le 3 février 1960.

Le rythme du désengagement sur le sol africain s’accélère et la décolonisation britannique bat son plein : en Afrique noire la « Gold Coast » (Côte-de-l’Or) devient le Ghana (1957), qui reste dans le giron britannique grâce au Commonwealth ; le Nigeria prend son indépendance en 1960 ; le Sierra Leone en 1961… En définitive, toutes les colonies britanniques situées en Afrique deviennent indépendantes avant 1968, à l’exception de la Rhodésie embourbée dans des querelles intestines et non reconnue par le Royaume-Uni, jusqu’à devenir finalement la République du Zimbabwe en 1980. Mais cette anomalie rhodésienne constitue encore un marqueur de l’affaiblissement britannique, car le Royaume-Uni est incapable de résoudre cette crise politique. Pire, il laisse le gouvernement local proclamer symboliquement Élisabeth II « reine de Rhodésie » contre son gré.

Cet aveu de faiblesse britannique s’observe à l’échelle planétaire avec le rétrécissement spectaculaire de l’empire, qui se concentre bientôt en une poignée de confettis territoriaux.

Au Moyen-Orient, la crise de Suez de 1956 blesse irrémédiablement la puissance britannique désormais sous tutelle américaine. En Méditerranée, Chypre et Malte accèdent à l’indépendance respectivement en 1960 et en 1964. Enfin, les territoires britanniques des Caraïbes (Barbade et Guyana en 1966 et du Pacifique (Fidji 1970, Vanuatu, 1980) obtiennent eux aussi progressivement leur indépendance entre les années 1960 et 1980.

Ainsi, les années 1980 marquent la fin du processus de décolonisation et signent la fin de l’Empire britannique. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie rompent de concert les derniers liens constitutionnels avec le Royaume-Uni. Enfin, le dernier épisode du déclin impérial raconte la rétrocession de Hong-Kong, territoire britannique le plus peuplé d’outre-mer, à la Chine en 1997, après 155 ans de présence coloniale. « Ainsi s’achève un empire » commentera avec lucidité le prince Charles, héritier au trône, le 1er juillet 1997.

Toutefois, la Couronne garde une certaine autorité sur ses territoires d’outre-mer, parfois inhabités en dehors de toute communauté scientifique, parfois plus ou moins autonome ou disputée pour certains, à l’instar de Gibraltar (par l’Espagne) ou les îles Malouines (par l’Argentine). Surtout, la plupart des anciennes colonies se greffent au Commonwealth, chapeauté par la reine Élisabeth II, qui va devenir un maillon indispensable au maintien de l’influence britannique.

A lire également : Royaume-Uni. L’homme fort de l’Europe

C/ Élisabeth II, faisceau essentiel d’un rayonnement britannique en déclin

Si la Reine a assisté silencieusement à l’effondrement du château de cartes coloniales, elle n’en est pas moins devenue la clé de voûte essentielle sur laquelle s’est reposée la forteresse monarchique tout entière.

En effet, Élisabeth II jouit d’une grande popularité, en Grande-Bretagne, dans les pays du Commonwealth, mais aussi dans le monde entier. Succès qu’elle ne cesse d’accroître à l’occasion de ses très nombreux voyages aux quatre coins de la planète, écumant une centaine de pays. Elle devient ainsi le chef d’État ayant le plus voyagé de l’histoire, réalisant l’équivalent de 42 tours du monde et effectuant pas moins de 170 visites dans les États du Commonwealth et près d’une centaine hors des frontières sous influence britannique.

Mais derrière le cérémonial fastueux de ces tournées se cache une ambition profondément mesurée : celle de faire perdurer l’aura de la famille royale et d’assoir la domination britannique.

De cette façon, la Reine devient progressivement la personnification vivante de la puissance britannique, alors en perdition.

D’abord, le Commonwealth est appréhendé comme une fenêtre opportune afin de prolonger l’héritage impérial au sein des anciennes colonies et Élisabeth II est alors le fer de lance de cette organisation en mutation. Implicitement, elle est chargée de la promouvoir, de susciter l’adhésion et d’encourager le développement de relations économiques, diplomatiques et culturelles entre les États membres. La symbolique est forte, elle devient une sorte de cordon ombilical censé la relier à chacun des membres de cette même « famille », pour reprendre les termes de la Reine.

De plus, ce rôle éminemment important d’Élisabeth II à la tête d’un Commonwealth particulièrement hétérogène et animé se justifie à double titre : il agit comme un marqueur de stabilité et d’unité, mais aussi comme un élément de continuité dans un temps de ruptures profondes.

L’un des exemples les plus éloquents reste sans doute sa visite officielle en République d’Irlande, en 2011, qui résonne comme une première historique. La Reine, connue pour sa subtilité et sa diplomatie légendaire, fait le choix habile de débuter son discours en irlandais et appelle à l’indulgence et à la conciliation.

Ainsi, les visites royales sont d’incontestables armes diplomatiques pour la monarchie britannique, et la Reine un moyen de légitimation du soft-power britannique. En effet, en silence, elle fait le choix de se rendre régulièrement dans certains pays comme la France qu’elle visite cinq fois pour raison officielle et dont elle maîtrise parfaitement la langue, d’effectuer le premier voyage de la famille britannique en Chine, mais aussi d’en ignorer prodigieusement d’autres comme la Grèce (tension depuis son mariage) voire d’en éviter certains comme les anciens pays du bloc de l’Est communiste, une façon diplomatique de tenir la ligne politique du « monde libre ».

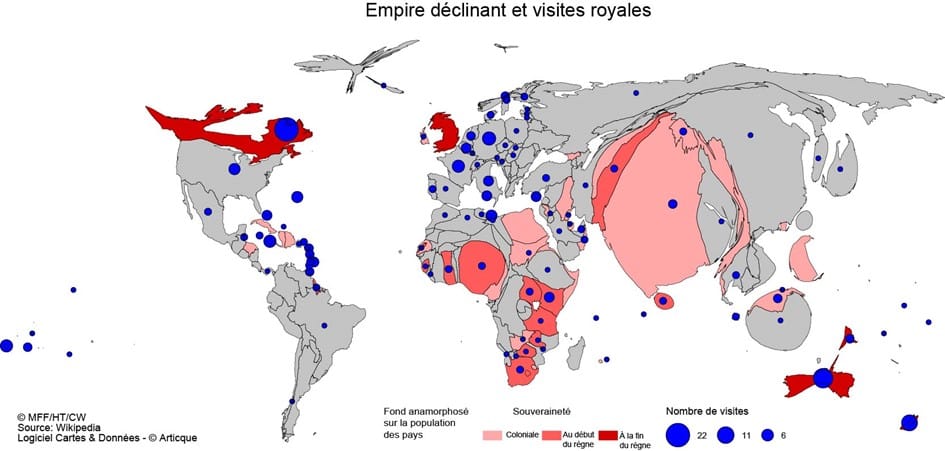

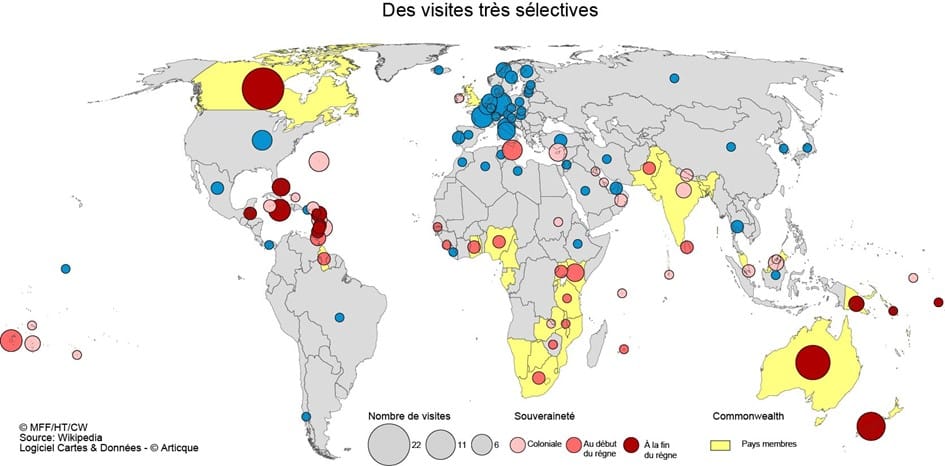

Plus précisément, la carte n°1 nous permet de lire une récurrence des passages royaux dans les anciens dominions britanniques : comme le Canada qu’elle visite une vingtaine de fois ou l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui, ensemble, totalisent aussi une vingtaine de voyages). Ainsi elle montre une prédominance des visites royales dans les « royaumes du Commonwealth » c’est-à-dire dans les États souverains qui sont membres de l’organisation et partagent la reine Élisabeth comme monarque et chef d’État, à l’instar des pays insulaires des Caraïbes comme la Jamaïque (6), des Bahamas (4), ou d’Antigua-et-Barbuda (3). Elle a aussi été de passage dans les « territoires britanniques d’outre-mer », situés en dehors des îles britanniques, comme les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques (2 visites).

Sans surprise elle a arpenté presque tous les États du Commonwealth, à l’exception, du Rwanda : ancien protectorat belge arrivé tardivement au sein de l’organisation en 2009. Mais aussi du Togo et du Cameroun protectorats allemands jusqu’à la Première Guerre mondiale, ou encore du Gabon, membre depuis 2022 et ancienne colonie française.

A lire également : Un Royaume toujours uni

En effet, il convient de rappeler que la présence coloniale britannique en Afrique remonte à la colonie du Cap établie dès 1795. Puis la « course africaine » s’engage à la fin du XIXe siècle, notamment contre le voisin français. Finalement les puissances françaises et britanniques se partagent le gâteau africain en établissant deux blocs distincts quasi continus, ne laissant que des miettes territoriales disparates aux autres puissances européennes comme le Portugal, l’Espagne et la Belgique ou encore l’Italie et l’Allemagne. L’Empire britannique à son apogée s’étend donc de façon quasi ininterrompue de l’Égypte à l’Afrique du Sud, sans oublier ses colonies d’Afrique occidentale dans les actuelles Gambie, Sierra Leone, Ghana et Nigeria.

Depuis, même si cet ensemble de territoires immenses a connu la décolonisation, il n’en demeure pas moins que la Couronne y conserve une influence indiscutable, notamment à travers le Commonwealth, instrument essentiel du prolongement de la domination britannique. C’est ce qui explique pourquoi Elisabeth II y a entretenu des relations étroites, au moyen de nombreuses visites royales.

De cette façon, la Reine a honoré la promesse faite aux millions d’habitants, lors de son premier voyage en Afrique du Sud en 1947, de consacrer sa vie entière à leur service et au service du Commonwealth impérial. Allant jusqu’à dire lors de sa dernière visite, en 2015, à Malte : « Mesdames et messieurs, je suis extrêmement fière de ce que le Commonwealth a accompli et tout cela durant le temps de ma vie »

Plus encore, la carte dessine une tendance forte : Élisabeth II a focalisé ses pas en Europe (Italie, 4 visites) et en Amérique du Nord (États-Unis, 5 visites), mais elle montre aussi le cas particulier de l’Asie, où la Reine a voyagé à deux ou trois reprises dans ses anciennes colonies singapourienne, malaisienne ou indienne, devenues membres du Commonwealth, mais aussi dans des pays totalement étrangers à la colonisation britannique comme la Thaïlande (2 fois), conduite à l’époque par une politique de neutralité. Mais si cet État-tampon, séparant l’Inde et la Malaisie britanniques du Vietnam français, n’a pas subi une domination militaire, il a bel et bien subi de la part du Royaume-Uni une forte domination économique entretenue, poussant certains auteurs[1] à décrire une relation semi-colonialiste.

En effet, l’Empire britannique entretenait une relation de libre-échange, avec ce qui était alors le royaume du Siam, qui lui permettait d’obtenir des tarifs douaniers préférentiels sur des produits tels que le riz. Ainsi, les Britanniques effectuaient ce que l’on pourrait appeler une forme de colonisation indirecte, en légitimant le pouvoir politique en place afin de s’assurer des avantages économiques convoités, dans le contexte des rivalités avec la France.

La deuxième carte, qui, dont le fond est anamorphosé en fonction de la population des pays, montre que quelques pays très peuplés n’ont guère eu l’honneur de visites royales, notamment la Chine, tandis que d’autres, qui le sont bien moins, l’ont reçue plusieurs fois. Preuve s’il en était encore besoin, que les critères du choix des pays à parcourir étaient principalement politiques.

A lire également : La grande stratégie de l’Angleterre

C’est pourquoi cette géographie des visites royales révèle des vides notables dans la quasi-totalité de l’Asie centrale, à l’instar du Kazakhstan même s’il convient de noter que la Reine avait convié son président Noursoultan Nazarbaïev à Buckingham Palace en 2015, alors que ce dernier venait de conclure de juteux accords économiques avec l’ancien Premier ministre David Cameron. Cet épisode nous permet de nuancer les creux apparents de la carte. Néanmoins, la Reine s’est aussi déplacée très peu en Amérique du Sud, ce qui s’explique sans doute par la présence de bastions communistes longtemps laissés à la merci de dictatures militaires et autres régimes populistes installés à partir des années 1930 comme au Pérou, en Bolivie, au Paraguay ou en Uruguay, tous soigneusement évité par Elisabeth II. Depuis, l’Amérique latine a connu une « vague rouge » au début des années 2000 et plus récemment un basculement politique à droite vers des régimes plus conservateurs. Un changement de visage politique qui redistribue nécessairement les cartes de la diplomatie britannique. Néanmoins, une fois de plus, il nous faut nuancer cette faible proportion des visites royales en Amérique latine, en rappelant que la Reine ne peut pas tout et qu’elle prolonge sa redoutable influence par un entourage familial lui aussi aguerri à la chose politique. C’est pourquoi, par exemple, Elisabeth II ne s’est jamais rendue en Argentine, séquelles de la guerre des Malouines qui opposait l’état argentin au Royaume-Uni en 1982. La dictature argentine voulait imposer des vues souverainistes sur ces archipels, mais les Britanniques en ont décidé autrement, ce qui a eu pour conséquence un cessez-le-feu militaire, certes, mais des relations diplomatiques tempétueuses.

Pour autant, la Reine Elisabeth a pu compter sur son fils, le prince Andrew, en sa qualité de « représentant spécial pour le commerce international et l’investissement du Royaume-Uni » pour réchauffer les rapports entre les deux pays. En effet, lui-même ancien combattant dans ce conflit, il s’est rendu en Argentine en 1995 pour rencontrer le chef d’État Carlos Menem et a signé un coup de génie diplomatique en observant, à la surprise générale, une minute de silence à la mémoire des 323 soldats tués lors du torpillage du « Belgrano » un croiseur argentin. Ainsi, cet ambassadeur de la Reine s’est attaché les faveurs des dirigeants politiques, mais aussi de l’opinion publique. Ce début de réconciliation sera encore plus concret quelques mois plus tard, puisque les ministres des Affaires étrangères des deux pays signaient alors des accords sur l’exploitation du pétrole off-shore des Malouines.

Toutefois, si nous en revenons à la carte, l’absence d’Elisabeth II se retrouve aussi dans la plupart des pays africains qui n’ont pas connu la domination britannique, comme c’est le cas de la bande sahélienne, historiquement dominée par la puissance coloniale française. Aussi, il convient de remarquer que certains pays du Maghreb ont pu recevoir la Reine, mais ne lui ont pas laissé un souvenir impérissable comme ce fut le cas du Maroc en 1980, qui, en organisant un séjour mouvementé et loin du protocole, lui valut d’être surnommé par la presse « la tournée de l’enfer ».

Parfois, certains pays iront jusqu’à dénoncer un « boycott officieux » de la part d’Élisabeth II, à l’instar d’Israël qui fustigeait déjà « cette mesquine intrigue britannique » dans les années 1980, vécue comme une punition injuste à la suite de la résistance d’Israël au mandat britannique lors de la conquête de son indépendance. Absence d’autant plus notable et remarquée que la Reine s’est rendue dans les pays arabes voisins comme en Jordanie en 1984. Cette carence dans le tour du monde élisabéthain peut s’expliquer par une volonté royale de s’attacher durablement les faveurs économiques des richissimes pays du Golfe. Toutefois, les relations avec Israël semblent se réchauffer après le passage du prince William, qui marque la première visite officielle de la famille royale en 2018.

Par conséquent, et au regard de ces nombreux exemples éclairants, la Couronne et la Reine, tout particulièrement, servent avant tout comme d’une impressionnante vitrine idéologique en déplacement permanent à travers la planète. Ainsi, ces visites royales concourent à l’exaltation des valeurs britanniques et tissent les premiers liens indispensables à tout accord économique ultérieur.

II/ Une influence royale protéiforme qui joue de la porosité de ses contours

La reine Élisabeth a réussi l’exploit de mettre dans l’ombre le déclin britannique manifeste grâce à son brillant potentiel diplomatique, à une popularité savamment entretenue et à son implication totale et durable dans le rayonnement de la Couronne, ce qui légitime la question des limites de son pouvoir. Toutefois, la monarchie britannique est bel et bien étrillée et défigurée par une crise identitaire sur laquelle nous reviendrons.

A/ Une empreinte permanente sur la vie quotidienne, religieuse et culturelle des Britanniques

Dans son jeu royal, Élisabeth II détenait le secret d’une paire de cartes alliant tradition britannique, rassurante et astucieuse modernité.

En effet, son arrivée sur le trône est un élément de continuité politique : les femmes n’étant pas exclues des règles de succession. La jeune reine devient l’héritière féminine de reines illustres comme Élisabeth Ie ou Victoria, qui ont toutes deux marqué leurs époques, comme en témoigne Winston Churchill, alors Premier ministre, à la fin de son panégyrique du roi George VI : « Les règnes de nos reines ont été illustres. Certaines des plus brillantes périodes de notre histoire se sont déroulées sous leur sceptre. Maintenant que la deuxième reine Élisabeth monte sur le trône dans sa vingt-sixième année, nos pensées sont ramenées près de quatre cents ans en arrière vers la magnifique figure qui a présidé et, à bien des égards, incarné et inspiré la grandeur et le génie de l’ère élisabéthaine ».

Dès le début de son règne, les Britanniques perçoivent donc l’arrivée d’Élisabeth II comme le début d’une nouvelle ère élisabéthaine. Cet attachement à l’histoire de la Couronne et à ses sujets britanniques se retrouve très vite lors de son discours de Noël, qui s’impose au fil de son règne comme une véritable tradition à laquelle la souveraine a très peu dérogé. Il s’agit d’un temps privilégié pendant lequel la Reine s’adresse directement à son peuple, d’abord à la radio puis à la télévision. Ce moment d’une apparence insignifiante se révèle être un subtil outil de légitimation de la Couronne et du Commonwealth et un vecteur important de popularité. Dans une époque qui accorde une importance toujours plus importante à l’image, maîtriser l’art du discours médiatique se révèle être un atout essentiel pour la Reine et contribue à la modernisation de la monarchie.

Élisabeth II est effectivement installée bien au chaud dans les mémoires collectives et dans les foyers britanniques, si bien qu’on la retrouve progressivement sur toutes sortes de collections de bibelots, ciment d’un commerce florissant qui déborde désormais largement les bords atlantiques.

Plus tard, son couronnement extrêmement médiatisé et suivi de près par le monde entier constitue une nouvelle occasion de liesse populaire et la Reine est propulsée au rang d’icône planétaire. Toutefois, la cérémonie, bien que modernisée dans la mise en scène, n’en reste pas moins, dans le fond, la démonstration d’une perpétuation des rituels ancestraux.

Par ailleurs, cet événement nous permet de rappeler judicieusement le rôle éminemment religieux que revêt la Reine. En effet, elle porte le titre de défenseur de la foi et de gouverneur suprême de l’Église anglicane. Un titre honorifique, certes, mais qu’Élisabeth II va prendre très à cœur tout au long de son règne, marqué dans sa jeunesse par l’abdication de son oncle pour motif religieux. Par le sceptre, le bâton et la couronne, la Reine est intimement liée à la fois à la monarchie et à Dieu. Et, une fois encore, elle a su trouver l’équilibre entre tradition anglicane et modernité religieuse en faisant preuve d’ouverture vis-à-vis des autres branches de la chrétienté. Par exemple, elle s’est nouée d’amitié avec Billy Graham, un pasteur américain, et a rencontré cinq papes (de Pie XII à François en passant par Benoît XVI) ce qui a permis de réchauffer les relations entre « son » Église et celle de Rome.

A lire également : 2001-2021 : 20 ans du XXIe siècle. Quel bilan pour la diplomatie française ? Olivier Chantriaux

Plus encore, si le début de son règne est marqué par un besoin profond d’unir les Britanniques autour des valeurs traditionnelles et de promotion du sentiment national, les années 1960 marquent un tournant majeur dans la perception monarchique. La ferveur populaire commence à se détourner d’une famille dorée jugée datée et traditionaliste. Mais une fois de plus, Élisabeth II va s’employer à moderniser la monarchie en la faisant évoluer avec son temps. Par exemple, elle décide d’ouvrir les portes de la famille royale à travers un documentaire inédit de la BBC : « Royal family ». Il est regardé par près de 40 millions de spectateurs, qui découvrent pour la première fois une reine plus humaine à la proximité presque chaleureuse, en rupture avec l’image très protocolaire et formelle qui précédait. Le tour de force médiatique est réussi et le monde n’en finira pas de croiser la figure royale dans les médias, jusque dans les séries les plus courtisées sur Netflix ou sur les réseaux sociaux, avec quelque 13 millions d’abonnés sur Instagram. Elle casse les codes et fend un masque jugé austère et laisse apparaître un visage plus sympathique et un sens de l’humour typiquement britannique, découverts notamment à travers ce montage mémorable lors de l’inauguration des Jeux olympiques de Londres en 2012, aux côtés de Daniel Craig dans son costume de James Bond.

Par ses actions, la Reine Élisabeth s’est appliquée à ne jamais laisser ternir l’image de la Couronne, malgré les querelles intestines et les scandales familiaux nombreux, en lui offrant toujours un visage ferme mais rassurant et une approche du pouvoir à la fois traditionnel et moderne.

Ainsi, Élisabeth II est devenue la femme la plus photographiée et peinte au monde, une figure politico-symbolique incontournable et un symbole inattendu de la pop culture, mais elle a également bénéficié d’une aura quasi ininterrompue au cours de son règne. Voilà pourquoi sa disparition s’est propagée comme une onde de choc à travers le globe. Elle qui a dédié toute sa vie à sa royale mission était connue de tous, et représentait pour la majorité de l’humanité prise à témoin l’unique reine connue sur le trône britannique. De cette façon, elle a marqué du sceau élisabéthain la vie quotidienne, religieuse et culturelle britannique et mondiale, dans une moindre mesure. Et sa portée se prolonge au-delà de la mort puisque son visage trône toujours sur la monnaie et les timbres et ses initiales sur les boîtes aux lettres, les drapeaux et même les casques de police.

Progressivement, c’est l’image de son fils qui va lui succéder dans le paysage britannique, comme nous avons pu le remarquer en entendant résonner le désormais « God Save the King » lors des funérailles de la Reine, manifestation silencieuse et ultime d’un attachement populaire sans précédent.

B/ Une autorité diplomatique et politique à la frontière confuse entre pouvoir officiel et officieux

Lorsqu’Élisabeth II entame son règne en 1952, les pouvoirs de la Couronne se sont déjà largement étiolés et tiennent davantage à un rôle de représentation et au symbolisme ritualisé qu’à une autorité exécutive réelle.

Toutefois, il serait illusoire et naïf de nous en tenir à une autorité royale relative et quasi métaphorique. La réalité est bien plus ambivalente, en témoigne le premier exemple d’une autorité politique indubitable : La Seconde Guerre mondiale éclate alors qu’elle n’est encore qu’une jeune princesse. Ses parents, le roi George VI et la reine consort Élisabeth refusent de quitter le pays alors qu’il subit les infatigables bombardements de la Luftwaffe. La jeune princesse Élisabeth passe alors une partie de la guerre, accompagnée de sa sœur Margaret, au château de Windsor, où elle prononce, à l’automne 1940, son premier discours officiel à la radio pour une émission de la BBC animée pour les enfants. Une allocution marquante pour toute une Nation, à feu et à sang, car son image est utilisée pour afficher fièrement la résistance britannique. Surtout en s’adressant directement à son peuple, la jeune Élisabeth participe à remonter le moral général alors en berne.

La princesse en devenant reine n’oubliera jamais l’importance de s’adresser à ses sujets : ces apparitions seront peu nombreuses, à l’exception du discours de Noël, mais toujours déterminantes, comme le prouve, bien des années plus tard, son discours de soutien au peuple britannique pour affronter la crise du Covid-19. Elle le termine sur ces mots « We’ll meet again », une référence chère au cœur des Britanniques, qui n’est pas sans rappeler sa première allocution, car cette chanson de Vera Lynn date de la Seconde Guerre mondiale et confère alors à ce discours de 2020 une dimension nostalgique, collective et profondément émotionnelle qui a su rassembler.

De cette façon, Élisabeth II était connue pour sa parole rare, mais très recherchée et écoutée, à tous les niveaux : géopolitique, économique et social.

A lire également : L’ordre de la Toison d’Or, outil de diplomatie et de prestige pour l’Espagne

En effet, grâce à son habileté politique, elle est parvenue à réchauffer les relations avec le Japon, après une traversée du désert diplomatique jusqu’aux années 1970, à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale et au traité de paix de San Francisco. D’abord, l’empereur Showa s’en rendu au Royaume-Uni en 1971, puis la Reine a été accueillie au Japon en 1975.

Cette visite a été déterminante pour la consolidation des liens entre les deux États, comme le souligne volontiers l’actuel Premier ministre japonais Fumio Kishida.

De même, c’est encore Élisabeth II qui scelle une alliance durable entre le Royaume-Uni et les États-Unis à la sortie de la guerre, elle qui verra se succéder pas moins de douze présidents et aura su tisser des relations privilégiées avec la Maison-Blanche.

Enfin, un dernier élément conforte l’idée qu’Élisabeth II n’était pas un simple témoin du monde : celle que l’on a appelée « la Reine de la décolonisation » semblait avoir parfaitement conscience de son rôle décisif dans la préservation d’un Commonwealth balbutiant, censé intégrer les nouveaux présidents africains au sein de ce qu’elle ne cessera d’appeler « une famille ». Ce rôle de médiateur lui conférant des liens particuliers avec le continent africain sera sans doute l’œuvre de sa vie.

En effet, lorsque le Ghana devient indépendant en 1957 et membre du Commonwealth, sa capitale est également attirée par le bloc de l’Est. La Reine réalise alors un tour de force diplomatique pour garder le pays au sein de l’organisation dont le point d’orgue constitue cette danse hautement symbolique avec le président Kwame Nkrumah lors de sa visite en 1961, une prise de position politique en faveur de l’égalité raciale qui marquera les esprits.

Plus tard, elle se positionne contre les discriminations raciales en Rhodésie dans les années 1970 et l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980. Sans faire d’éclat, mais en opposant une résistance silencieusement symbolique.

En effet, elle s’est rendue en Zambie, en 1979, contre l’avis formel du gouvernement Thatcher pour participer au sommet du Commonwealth, alors que sa sécurité n’était pas garantie, car le territoire était miné par des mouvements de lutte contre le régime rhodésien (évoqué en partie I). Cette résistance à maintenir l’unité du Commonwealth, notamment en présidant cette conférence signifiait officieusement qu’elle se rangeait du côté de la majorité, qui souhaitait exorciser ses vieux démons en mettant définitivement un terme aux vestiges colonialistes.

Mais la tension va plus loin entre le gouvernement Thatcher qui se positionne contre l’apartheid, mais refuse toute sanction économique et le Commonwealth qui compte bien faire payer la facture coloniale. S’en suivent des menaces de défection de la part de certains États membres et le boycott des jeux du Commonwealth de 1986 par trente-deux États. À nouveau, c’est la Reine qui évite de justesse l’implosion de l’organisation et la fracture raciale irréparable. Cela donne des indices sur son engagement tout en finesse en faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, combat qu’elle partagera avec Nelson Mandela, leader charismatique qui retiendra l’attention d’Elisabeth II au point de voir se nouer une profonde amitié entre eux.

Par conséquent, ces exemples démontrent combien la frontière est fine et confuse entre le pouvoir officiel et officieux de la Reine Élisabeth. Surtout, ils témoignent de son incomparable maîtrise diplomatique et d’une autorité politique discrète dans la forme, mais bien réelle dans les faits.

C/ Un rôle théorique parfois fantasmé, mais une puissance symbolique avérée et sans pareille

Tout d’abord, rappelons que la Constitution britannique, cœur juridique du Royaume-Uni, repose sur un héritage ancien de règles constitutionnelles non codifiées. Elle trouve ses fondements dans plusieurs textes éminemment importants dans l’histoire britannique, comme la Magna Carta de 1215, complété par l’Habeas Corpus de 1679, symbole de l’émergence de l’État de droit contemporain.

De cette façon, le pouvoir législatif se concentre entre les mains des deux chambres du Parlement (Lords et Communes) et le pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre. La Reine ne détient donc pas de pouvoir politique officiel : le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle parlementaire dans laquelle « la Reine règne, mais ne gouverne pas », selon la maxime célèbre du journaliste Walter Bagehot. Pourtant, elle peut nommer, par exemple, le Premier ministre de la majorité à l’issue du scrutin parlementaire ou contresigner les lois votées au Parlement.

Par ailleurs, elle est le chef des armées et peut théoriquement déclarer la guerre à un pays étranger, elle ouvre les sessions parlementaires, distribue les honneurs deux fois par an, inaugure des bâtiments publics et reçoit quotidiennement les red boxes, ces boîtes ministérielles qui la tiennent informée des affaires parlementaires, monarchiques et mondiales.

A lire également : La monarchie espagnole entre deux eaux

Ainsi, il apparaît en premier lieu que la Reine serait bornée à un rôle résolument théorique. De cette façon, elle représente davantage le garant privilégié des institutions et des traditions monarchiques et le symbole de l’unité britannique.

Toutefois, nombreux sont les partisans d’une théorie qui prête à Élisabeth II des pouvoirs concrets et un rôle loin de toute figuration, notamment en matière législative. En effet, loin de sa neutralité politique conventionnelle, la Reine aurait pesé de tout son poids sur un millier de projets de loi, qui concernaient des intérêts privés de la Couronne, selon une enquête révélée par le journal d’information britannique The Guardian, à l’été 2022.

Pour cela, elle se serait appuyée sur deux droits royaux : le consentement et l’assentiment royal. Effectivement, nous évoquions précédemment l’assentiment royal comme le droit de la Reine à contresigner une loi venant d’être votée par le Parlement. En revanche, pratique particulièrement méconnue, mais ancestrale, le consentement royal permet à Élisabeth II de connaître à l’avance certaines propositions de loi portant sur la prérogative royale ou les intérêts privés de la Couronne, avant même qu’ils ne fassent l’objet d’une discussion parlementaire.

Par exemple, l’enquête rapporte qu’en 1973, la Reine se serait opposée à un projet de loi qui visait à rendre plus transparents les investissements royaux, qui, rappelons-le, représentent un empire patrimonial de quelque 28 milliards de livres (Forbes, 2021).

Depuis démenties par les avocats de la famille royale et largement débattues dans les sphères politiques britanniques, ces accusations d’immixtion de la Reine dans l’appareil législatif effritent sensiblement l’idée d’une démarcation officielle et purement théorique de l’influence royale.

Enfin, à mesure que le portrait de la Reine s’affine, nous pouvons remarquer combien Élisabeth II était la détentrice respectée d’une impressionnante puissance symbolique déployée sur un territoire tentaculaire. En englobant le Royaume-Uni et le Commonwealth, il s’étend aux confins planétaires, tant en latitude qu’en longitude.

Mais cette puissance royale s’observe aussi à travers ses tenues, devenues un langage à part entière, tantôt moquées ou encensées, mais surtout attentivement scrutées. Derrière l’éclat de ses tenues de couleur, elle a su dissimuler de son vivant le noir déclin de la monarchie britannique et cacher aux yeux du monde la dégringolade britannique au classement des influences planétaires.

Plus concrètement, en 2011, Élisabeth II effectue une visite d’État à Dublin qui signe l’apaisement des tensions avec la République d’Irlande, qui n’avait pas été foulée par un monarque britannique depuis son accession à l’indépendance en 1921. Cette visite hautement symbolique, placée sous le signe de la réconciliation et de l’acceptation d’un passé troublé après des siècles de véhémences et de rancœurs amères, a fait couler beaucoup d’encre, car, au-delà de l’hommage poignant aux Irlandais tombés pour l’indépendance de leur pays, des 21 coups de canon et du « God Save the Queen », c’est sa robe verte, couleur de l’Irlande et symbole d’espoir, qui marquera les esprits. Ce vert-espoir que nous retrouverons d’ailleurs au moment de son allocution de soutien lors de la pandémie.

Ainsi, le choix de ses tenues, soignées jusque dans les moindres détails, révélaient des messages plus ou moins difficiles à déchiffrer, à l’instar de cette tenue bleue, surmontée d’un chapeau tout aussi bleu et orné de fleurs au cœur jaune, qu’Élisabeth II portait lors d’un discours d’ouverture du Parlement britannique en 2017. Immédiatement, ce choix vestimentaire a été apprécié comme une véritable déclaration d’amour, sinon une prise de position claire en faveur de l’Union européenne, dans le contexte d’adieux britanniques imminents en temps de Brexit.

A lire également : La monarchie et le shintō dans la société japonaise. Entretien avec François Macé

Enfin, la manifestation ultime, la quintessence de sa puissance symbolique s’est prolongée au-delà de la mort, à l’occasion émue de ses funérailles. Des millions de spectres ordinaires, d’illustres inconnus, unis dans le silence, se sont rassemblés dans les rues de Londres pavées du souvenir royal intemporel. Aux côtés d’une centaine de dirigeants, les plus grandes figures politiques du monde contemporain recroquevillées sur leurs émotions compatissantes dans une abbaye de Westminster qui paraissait tout à coup minuscule. Parmi la communion d’acteurs politiques, de nombreuses têtes couronnées comme le roi Felipe d’Espagne, le roi Abdullah II de Jordanie ou l’empereur Naruhito du Japon, d’éminents chefs d’État en fonction comme les présidents Emmanuel Macron pour la France, Jair Bolsonaro pour le Brésil et Joe Biden pour les États-Unis, ou encore les Premiers ministres Liz Truss pour le Royaume-Uni et Justin Trudeau pour le Canada, mais aussi la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen. Plus encore, d’anciens responsables politiques ont rendu un dernier hommage à la Reine, à la manière du couple Obama, ou les anciens Premiers ministres Boris Johnson, Theresa May, David Cameron ou Tony Blair.

Ainsi, l’orchestration millimétrée de ces adieux à la Reine démontre, une dernière fois, l’éclat du pouvoir monarchique. Aux yeux du monde se révèle alors un spectacle grandiose, fastueux qui émeut autant qu’il fascine. Ces funérailles font l’objet d’une mise en scène méticuleuse, d’une démonstration de force sans précédent du soft-power britannique.

En définitive, Élisabeth II aura su intelligemment profiter de la porosité avérée des contours de son influence protéiforme, qui dépasse largement les cadres spatiaux temporels, toutes les barrières théoriques ou même le seuil fatidique de la mort et lui confère un privilège d’éternité.

III/ La disparition du phare élisabéthain, gardien des valeurs britanniques : quelles perspectives pour la Couronne endeuillée ?

Telle une vigie imperturbable, la Reine Élisabeth a toujours su maintenir le cap de l’unité britannique. Jusqu’à son dernier souffle, elle s’est consacrée, corps et âme, à l’accomplissement de ce qu’elle appréhendait comme une mission capitale : celle de servir les intérêts de sa famille de sang (la maison Windsor) et de sa famille de cœur (ses fidèles sujets britanniques et les membres fluctuants du Commonwealth).

Ainsi, sa disparition, le 8 septembre 2022, laisse non seulement un fossé abyssal dans l’océan politico-diplomatique mondial, surtout elle laisse le vaisseau élimé de la monarchie britannique livré à lui-même après l’avoir brillamment maintenu à flot toute sa vie.

A/ Le scénario d’une unification britannique autour de l’héritage élisabéthain

D’abord, Élisabeth II, empreinte de lucidité, a progressivement organisé la passation de son pouvoir royal aux mains de son fils aîné Charles, comme en témoigne une déclaration datant du 5 février 2022 à travers laquelle elle légitime non seulement son fils, mais aussi sa seconde épouse, longtemps attaquée par une opinion suspendue au souvenir de Diana : « Et quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu’à sa femme Camilla, le même soutien que vous m’avez apporté ».

Mais si la règle de primogéniture absolue est de mise au Royaume-Uni, il n’est en rien au sommet d’un Commonwealth très hétérogène, qui ne comptait pas moins de 56 États souverains à la fin du règne élisabéthain. C’est pourquoi la Reine s’est assurée en amont de la succession de Charles à sa tête, notamment à Malte en 2015, en expliquant qu’elle ne saurait être mieux « soutenue et représentée […] que par le Prince de Galles ». Finalement, lors du sommet de Windsor de 2018, les dirigeants de chacun des pays membres du Commonwealth ont décidé que Charles serait officiellement le chef de l’organisation.

De cette façon, celle qui était devenue brusquement reine à 25 ans a préparé son fils, alors septuagénaire, à son métier de roi. Il représentait sa mère à l’étranger, accédait aux « boîtes rouges » des actualités et l’a même remplacée lors du traditionnel discours du trône au Parlement en mai 2022 : un moment historique qui a parachevé l’idée d’une transition royale imminente.

Ainsi, à l’heure des adieux, Élisabeth II se retire discrètement avec une double satisfaction : celle d’avoir alimenté la flamme décroissante de l’influence britannique mondiale et celle d’avoir assuré la perpétuation monarchique. Charles III, quant à lui, s’est évertué à envoyer tous les signaux possibles de continuité.

Par ailleurs, en 1983, l’historien britannique David Cannadine soulignait à juste titre l’importance cruciale des rites monarchiques comme des éléments de continuité de l’évolution de la construction de la Nation et du renouvellement de l’identité britannique, loin de la perception figée qui lui est parfois prêtée. Tout à la fois, ces rituels permettent de cristalliser le sentiment national et de montrer le visage d’une monarchie unie. Dans le prolongement de cette idée, les funérailles de la Reine constituent un moment d’unité unique sur lequel doit s’appuyer Charles III qui, en effectuant ses véritables premiers pas monarchiques, fend une foule intensément émue. En réceptionnant les attributs royaux, symboliquement déposés sur le cercueil d’Élisabeth II, que sont la couronne impériale, l’orbe et le sceptre, le roi entérine cette idée précieuse et urgente de continuité.

Plus encore, il doit s’attacher les faveurs populaires et se servir de l’attachement profond des Britanniques à la Couronne et particulièrement à la Reine, démontré par des chiffres édifiants : plus de 750 000 personnes ont patienté pendant des heures pour se recueillir rien qu’une poignée de secondes devant le cercueil royal.

A lire également : Elizabeth II La muette

C’est ce qu’il fait, dès le 9 septembre 2022, lors de son premier discours à la Nation qui le montre sous un jour particulièrement humain : « Je vous parle aujourd’hui avec un profond chagrin. Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine – ma mère bien-aimée – a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille » et qui se veut d’une proximité rassurante : « nous partageons également avec tant d’entre vous au Royaume-Uni, dans tous les pays où la reine était chef d’État, dans le Commonwealth et à travers le monde, un profond sentiment de gratitude pour les plus de 70 ans au cours desquels ma mère, en tant que reine, a servi le peuple de tant de nations ». Aussi, Charles III tient à incarner les valeurs essentielles du règne de sa mère comme son sens du devoir et s’engage à s’en inspirer : « où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires à travers le monde, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour ».

Enfin, le roi tient à rassurer les Britanniques sur un dernier point, celui d’une neutralité politique qu’il n’a pas toujours respectée. En effet, ce dernier s’est distingué à de nombreuses reprises en exprimant des opinions personnelles parfois musclées sur des sujets clivants comme la transition écologique ou la confession religieuse, sur laquelle nous reviendrons. De cette manière, il prouve sa profonde conscience des responsabilités royales.

En définitive, Charles III a été minutieusement préparé au métier de roi par sa mère et semble avoir pris toute la mesure de son nouveau rôle, dans le contexte unique et éphémère d’une unité nationale dont il lui faudra percer les secrets afin d’espérer la prolonger.

B/ La chute précipitée de l’idéologie monarchique acculée par les crises

Si le roi Charles III semble pétri de bonnes volontés, comment peut-il seulement trouver sa place face à l’aura universelle forgée par sa mère en 70 ans de règne et à la nécrose irrévocable de l’influence britannique dans un contexte national miné de crises oppressantes et de défis écrasants ?

Inévitablement, la première épreuve de Charles se tient à l’énoncé d’une vérité générale : celle de son âge. À 73 ans, il devient ainsi le plus vieux monarque britannique à monter sur le trône et ne pourra assurément pas rivaliser avec la longévité royale de sa mère, ce qui laisse courir le bruit qu’il ne pourra régner seul, mais plutôt sous la tutelle du prince William, très populaire.

Justement, la deuxième épreuve du roi concerne sa personnalité longtemps passée sur le grill de l’impopularité, au contraire de son illustre mère qui a su préserver une popularité étourdissante tout au long de son règne en bénéficiant d’une longévité exceptionnelle, prompte à dissiper les nuages gris du scandale passager. Lui qui a attendu toute sa vie pour porter la couronne a laissé à la critique médiatique le loisir de scruter ses faits et gestes et d’incendier ses écarts, à l’instar de ses infidélités qui le conduisent à divorcer de Diana, mais surtout à se marier une seconde fois en 2005, cette fois avec Camilla Shand, actuelle reine consort. Cette vie dissolue entache l’image de la famille royale et le condamne durablement auprès de l’opinion publique.

De plus, Charles III a été très largement critiqué quant à ses prises de position, en rupture totale avec la neutralité politique affichée d’Élisabeth II. Par exemple, il a rédigé entre 2004 et 2005 une série de lettres, plus connues sous le nom de « lettres de l’araignée noire » afin de faire pression sur la classe politique britannique. D’abord limitée au stade de la rumeur, l’affaire est rendue publique par le journal The Guardian qui dénonce alors la partialité de Charles et son incapacité à « unir la nation en tant que monarque ». Finalement, l’existence de ces lettres est avérée et s’engage alors un bras de fer juridique : il faut attendre 2015 pour que leur publication soit autorisée. Cette ingérence est perçue comme une faute grave et entame sérieusement la crédibilité du prince de Galles comme futur monarque. Charles a appris la leçon et admet qu’il ne lui sera plus possible « de consacrer autant de temps et d’énergie […] aux questions qui lui tiennent à cœur ».

A lire également : L’esprit commando dans la culture britannique du combat

Malgré tout, il accède de fait au trône le 8 septembre 2022, mais entame ses fonctions à un moment particulier de l’histoire britannique : un temps de rupture avec la fin de l’ère élisabéthaine, mais aussi un moment de crispation identitaire. En effet, si Élisabeth II a réussi l’exploit de rendre presque invisible la chute de l’empire et le fléchissement de l’influence britannique dans l’imaginaire collectif, il n’en demeure pas moins que le Royaume-Uni n’est plus « à l’intersection de trois cercles – son Empire, l’alliance transatlantique et l’Europe » comme le martelait Churchill. Pire, il semblerait qu’à l’échelle planétaire, elle n’a depuis jamais véritablement trouvé de rôle alternatif réel.

Elle a bien tenté de trouver un refuge pour ses valeurs et un tremplin nécessaire dans la construction européenne, toutefois cette entreprise s’est soldée par un échec dévastateur : celui d’un divorce entre Londres et le « vieux continent » cristallisé le désormais célèbre « Brexit » ou sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020, qui fait suite au résultat très serré d’un référendum de 2016 (51,89% des électeurs en faveur du Brexit). Ainsi, la cohabitation politique du roi Charles III avec la Première ministre Liz Truss, étendard vivant du Brexit, s’annonce comme un défi extrêmement délicat, d’autant qu’ils se retrouvent tous deux néophytes dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Toutefois, l’horizon des relations internationales britanniques n’est pas plus serein de l’autre côté de l’Atlantique. Même si la Reine a su tisser une relation spéciale avec les figures de proue américaines, le constat est sans appel : le Royaume-Uni n’est qu’une ombre du géant états-unien, surtout sur le tableau économique, même s’il demeure un partenaire de choix.

Enfin, parmi ce qui s’apparente aux « Douze Travaux des Britanniques » se dresse le spectre farouche de la guerre en Ukraine. En soutenant militairement et économiquement le pouvoir ukrainien et en imposant des sanctions à l’envahisseur russe, le Royaume-Uni s’est inévitablement attiré en retour les foudres du Kremlin et se trouve confronté à une profonde crise économique, sur laquelle nous reviendrons.

Ainsi, malmenée à l’international et en rupture avec ses anciens partenaires européens, la monarchie britannique s’est progressivement repliée sur elle-même et sur le Commonwealth.

Avec la disparition de sa mère, Charles III devient chef d’État de 14 pays aux côtés du Royaume-Uni parmi lesquels l’Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande, mais aussi, le chef des 56 membres du Commonwealth qui représente un poids démographique astronomique regroupant à lui seul un tiers de l’humanité. Alors le roi possède-t-il les épaules assez larges supporter ce poids, l’endurance requise pour écumer les quatre coins de la planète comme le faisait sa mère et les qualités nécessaires à son rôle diplomatique hautement importante ?

Surtout, la Reine fédérait et représentait un véritable pilier pour cette organisation de plus en plus hétérogène. Elle était finalement le poumon capable de faire vivre cette « famille » au-delà des convulsions des anciennes colonies en mal de reconnaissance et d’émancipation symbolique, mais aussi politique et économique.

Charles III se retrouve alors face à une contraction des crispations, une réminiscence des émotions du passé colonial et à l’éclatement d’une colère trop longtemps enfouie, qui s’est immédiatement manifestée à l’annonce du décès de la Reine. En effet, les réseaux sociaux ont servi de vitrine pour dénoncer de manière agressive la difficulté latente de la monarchie et de la famille royale à assumer pleinement leur responsabilité dans la colonisation. Par ailleurs, les intérêts économiques deviennent insuffisants et la rancœur parfois trop forte, ce qui parvient à faire craquer la patience de certains États, comme la Barbade qui a été le fer de lance d’un mouvement de soulèvement contre le joug officieux de la Couronne à travers le Commonwealth en le désertant en 2021. Cette défection inspire d’autres membres comme la Jamaïque ou le Rwanda qui devraient quitter le navire de l’organisation d’ici peu.

Mais le spleen britannique ne s’arrête pas là : le territoire britannique est ravagé par les crises.

Premièrement, l’arrivée au pouvoir de Liz Truss après une campagne pro-Brexit interminable rappelle combien elle a été parachutée à la tête du gouvernement à la suite du chaos aggravé par la politique de Boris Johnson, mais surtout combien le Royaume-Uni fait face à l’une des plus grandes crises identitaires de son histoire. Et Charles III va avoir bien du mal à panser cette plaie béante, tout comme il va devoir maintenir la tête de son pays hors de l’eau, alors qu’il est de plus en plus noyé par les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine. En effet, les sanctions russes ont fait plonger l’économie britannique et ont entraîné une crise énergétique historique. L’inflation galopante semble incontrôlable et les longes des banques centrales insuffisamment longues pour faire face aux ruades de Moscou. Déjà, le Royaume-Uni peut-il ressentir les effets de ces attaques, qui ont fait grimper les prix de l’énergie a un niveau supérieur à celui atteint lors des chocs pétroliers des années 1970. Ainsi, la Reine Élisabeth s’est éteinte alors que la Maison britannique brûle d’inquiétude : un gigantesque plan de sauvetage a été amorcé par le gouvernement à destination des ménages en situation de « pauvreté énergétique » et des entreprises qui risquent la faillite. Mais la faible adhésion au gouvernement actuel peine à calmer l’affolement populaire, qui concentre parfois son désarroi dans des mouvements sociaux inédits, à l’instar de « Don’t Pay UK » qui incite les sujets britanniques à ne plus payer leurs factures énergétiques.

A lire également : Après le contrôle de leurs frontières, les Britanniques veulent aussi récupérer leur culture

Enfin, si nous sommes certains que le roi Charles III a hérité d’un « royaume », il n’est pas garanti qu’il demeure « uni » avec le climat de débâcle actuel. En effet, il n’est pas question d’oublier les velléités indépendantistes écossaises, portées par Nicola Sturgeon, Première ministre d’Écosse, qui est décrite par certains tabloïds comme la « femme la plus dangereuse du Royaume-Uni ». En leader du parti indépendantiste, elle n’est nourrie que d’une seule obsession, celle de l’affranchissement écossais. Parallèlement, un homme chérit le rêve d’une unification des deux Irlande : Sinn Féin, leader du parti nationaliste, devenu premier parti de l’Assemblée d’Irlande du Nord.

En définitive, le roi Charles III hérite d’une situation particulièrement tendue à tous les étages du pouvoir (géopolitique, politique, économique et social), ainsi qu’à toutes les échelles, nationale, continentale, organisationnelle (Commonwealth) et mondiale.

C/ Les prémices d’un temps de transition pour la monarchie britannique et sa place sur le jeu politique mondial

Le lundi 19 septembre, le voile silencieux qui surplombait la solennité universelle d’un monde endeuillé à la suite de la disparition de la « grand-mère de l’humanité » a été brusquement levé par un inoubliable et retentissant « God Save the King ».

Cette anacrouse à la fois musicale et politique résonne alors comme le début d’une nouvelle partition royale, et représente symboliquement l’exorde incontestable de la transition monarchique.

En effet, le dernier scénario que nous aborderons n’est pas celui d’une continuité inaltérable ou d’une rupture profonde avec l’ère élisabéthaine, mais bien celui d’un temps de transition pour la Couronne, à la fois sur le territoire britannique, au sein du Commonwealth et sur la scène internationale.

Tout d’abord, l’historienne royale Evaline Brueton remarque des similitudes étonnantes entre la fin de cette ère élisabéthaine et celle de l’ère victorienne. Effectivement, Édouard VII hérite de la couronne en 1901 alors que la reine Victoria jouit d’une grande popularité. Elle poursuit en soulignant que les deux rois entament leur fonction dans le contexte de changements sociaux en Grande-Bretagne. Même si Édouard VII n’a régné que 9 ans (entre 1901 et 1910), il a pris à bras-le-corps sa mission diplomatique participant sans aucun doute à la fondation de l’Entente cordiale, cette série d’accords avec la France signés en 1904. Ainsi, malgré la persistance d’une certaine défiance à l’égard de Charles III et de sa capacité à régner, il semble très probable qu’il s’engage totalement à la réussite de sa mission royale, à l’instar de son gémeau de l’histoire Édouard VII ou de sa mère Élisabeth II, qu’il érigeait en modèle indétrônable.

Dans ce but, le roi s’est adressé non sans émotion au Parlement le 12 septembre 2022, pour la première fois en tant que souverain et chef d’État afin de sceller son engagement envers toute une Nation. Il déclare alors : « En me tenant devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de nous tous ».

Ce bref discours, suivi à nouveau par l’hymne national ajusté, entérine la volonté de Charles de se placer dans la continuité du pouvoir d’Élisabeth II.

Par ailleurs, cette inspiration du fils pour l’œuvre de sa mère nous laisse penser qu’il a parfaitement conscience qu’elle a toujours su préserver les traditions, mais surtout insuffler un élan de modernité permanent à l’appareil monarchique.

Surtout, il apparaît que la monarchie britannique souffre d’une désaffection grandissante de la part des plus jeunes sujets britanniques et d’un détournement de la Couronne de plus en en plus généralisé. En effet, il semblerait qu’il ne faille pas toujours se fier aux images de recueillement populaire autour des valeurs monarchiques, au moment de dire adieu à leur reine. Selon une enquête de l’institut de sondages YouGov réalisée en 2021, le constat est sans appel plus l’âge des sondés est bas, plus l’opinion qu’ils se font de la monarchie est négative. Ainsi, le roi Charles III se trouve face au défi de l’attractivité monarchique. Mais il n’a pas l’air décontenancé devant ce désamour de la jeunesse et suggère, par exemple, de rendre plus transparente la vie de la famille royale et d’ouvrir les portes de Buckingham.

Plus encore, cette volonté de démocratisation et de modernisation se retrouve aussi dans son intention déclarée de tendre à une monarchie dite « resserrée ». Cette vision renouvelée consiste notamment en une réduction drastique des dépenses royales, tout comme il a annoncé vouloir un couronnement sous le signe de la sobriété, ce qui semble être des mesures bienvenues dans le contexte national de crise économique que nous évoquions.

À plus forte raison encore, le roi Charles se dessine comme un monarque moderne. Il incarne l’idée d’un roi qui évolue avec son temps. D’abord, un fait aux allures trompeuses d’anecdote : le roi Charles a divorcé puis s’est remarié. Dans une monarchie qui donne une tenace impression de rigidité et qui a contraint Édouard VIII à abdiquer alors qu’il souhaitait épouser une femme divorcée, cela n’a rien d’un détail et prouve d’une certaine façon l’évolution de la pensée monarchique.

Dans le prolongement de cette idée, Charles III a déjà annoncé son intention de modifier les termes du serment qu’il doit prononcer lors de la cérémonie du sacre. En effet, alors qu’Élisabeth II s’était engagée, à travers sa titulature, à défendre « la foi » sous-entendue l’Église anglicane, le roi Charles se voit plutôt en défenseur « des fois », c’est-à-dire la foi de tous ses sujets de façon invariable. Une fois de plus, cela apporterait un nouvel élément de modernité. En outre, Charles est appréhendé parfois comme un prince et désormais un roi progressiste, qui n’a jamais caché son ouverture aux autres confessions chrétiennes, notamment orthodoxes, mais aussi à l’Islam, quitte à s’attirer de vives controverses.

De plus, le roi Charles III démontre une sensibilité accrue aux enjeux du monde contemporain. Il se place en défenseur de la cause environnementale et a même été un précurseur en plaidant pour une agriculture biologique, allant jusqu’à lancer sa propre marque « Duchy Organics » dans les années 1990.

Si cela ne lui a pas valu que des éloges à l’époque, il ne fait aucun doute que ses engagements verts sauront lui attirer certaines faveurs, et faire grimper éventuellement sa côte de popularité auprès d’une jeunesse que l’on sait préoccupée par les questions environnementales.

Enfin, Charles III va devoir porter une attention particulière au Commonwealth, cette organisation aux allures de Babylone moderne qui peut rapidement devenir une poudrière incontrôlable comme nous l’évoquions précédemment. Si Élisabeth II était considérée comme la mère symbolique de ce qu’elle a appelé sa « famille » tout au long de son règne, il n’en est pas de même pour son fils. Hissé au sommet de cette pyramide grâce aux efforts de la Reine, Charles III va devoir s’employer à lui éviter l’effondrement. Plus qu’une présence symbolique, le quotidien britannique Financial Time estime que le roi devra impérativement s’impliquer physiquement et activement au sein de l’organisation en devenant le porte-parole de son attractivité à travers la planète, mais aussi en s’attachant à défendre les intérêts de ses membres, même les plus frêles démographiquement comme les Fidji ou le Lesotho, sur la scène internationale. Certains spécialistes comme Mélanie Torrent, maître de conférences en histoire et civilisation britanniques à l’Université Paris Diderot et chercheur associé au Commonwealth Advisory Bureau (Université de Londres) vont jusqu’à exprimer que Charles devra trouver le moyen de redéfinir la place du Royaume-Uni au sein de ce qu’elle nomme « l’Alliance ». Une façon de moins s’accaparer les planches diplomatiques et économiques de ce théâtre babylonien et de faire le premier pas d’une reconnaissance du passé colonial.

Ainsi, le nouveau roi semble avoir engagé une période de transition pour la Couronne et va s’attacher à assurer la stabilité et la continuité politiques héritées de la monarchie élisabéthaine, tout en lui apposant le sceau engagé de ses sensibilités, culturelles, religieuses et politiques et incarnant une image renouvelée de la modernité.

A lire également : Pour la Royal Navy, demain ne meurt jamais

Conclusion

De cette façon, faut-il appréhender la disparition d’Élisabeth II comme un temps privilégié d’unification des Britanniques autour des valeurs magnifiées par la Reine tout au long de son règne ? Comme un temps d’arrêt supplémentaire dans l’enrayement de l’appareil monarchique britannique sénescent ? Ou plutôt, comme le point de départ d’une période de transition visant à redistribuer les cartes de l’influence britannique mondiale ?

Dans leur prolongement, ces questionnements apporteront à la fois un éclairage éloquent sur l’étendue des pouvoirs de la Reine : tantôt officiels et officieux, théoriques et pratiques, fantasmés et bien réels.

« Les cérémonies que vous avez vues aujourd’hui sont anciennes, et certaines de leurs origines sont voilées dans les brumes du passé. Mais leur esprit et leur signification ne brillent à travers les âges jamais, peut-être, plus brillamment que maintenant. Je me suis sincèrement engagé à votre service, comme tant d’entre vous sont engagés au mien. Tout au long de ma vie et de tout mon cœur, je m’efforcerai d’être digne de votre confiance. »

Elisabeth II, 2 juin 1953

Près de 70 ans plus tard, la plus grande reine de la chronologie britannique n’a jamais trahi la promesse faite à toute une Nation le jour de son couronnement. Et celle qui est devenue la grand-mère du monde n’a jamais oublié non plus le cœur candide et le sens du devoir de la jeune « Lilibet ». Là se cachait peut-être le secret de sa longévité exceptionnelle, qui a abondamment participé à la stabilité et à la continuité de l’appareil monarchique, alors que la Couronne se trouve à un tournant de son histoire.

Jeune princesse, elle hérite à la mort de son père du prestigieux Empire britannique. Mais forte d’une impressionnante maturité royale, elle ne se laisse pas étourdir devant l’étendue de ses responsabilités. Elle est toutefois contrainte d’assister au délitement progressif des possessions impérial et au début du fléchissement dans le contexte mouvementé de la décolonisation.

Néanmoins, la Reine ne sera jamais un témoin passif du monde et devient même le faisceau essentiel d’un rayonnement britannique en déclin. Jouant ou se jouant des limites de ses pouvoirs, Elisabeth II a su imprimer ses royales initiales sur la vie quotidienne, religieuse et culturelle des Britanniques. Plus encore, elle est devenue la personnification même de l’idéologie monarchique si bien que dans l’esprit universel la Reine et l’institution ont fini par ne former plus qu’une seule et même entité.

Aussi, en diplomate éclairée, la Reine a su tirer parti de la confusion entre pouvoirs officiels et officieux et loin de se borner à son rôle théorique, elle représentait à la fois une autorité politique respectée et une puissance symbolique influente.

Ancrée dans une foi profonde et portée par la mystique de sa mission providentielle, elle a dédié sa vie entière à l’incarnation des valeurs britanniques et à la défense des intérêts de sa famille royale, de sa grande « famille » du Commonwealth et de ses sujets.

Forte d’une popularité sans précédent et d’une aura incontestable, la Reine fédérait et représentait un élément de stabilité à toutes les échelles, mais surtout un pilier pour les membres de l’organisation du Commonwealth.

Enfin, elle constituait l’instrument essentiel du soft-power britannique et portait à bout de bras non seulement la capacité monarchique à absorber les soubresauts géopolitiques, mais surtout à maintenir une influence mondiale.

De cette façon, la subsistance de la monarchie actuelle doit beaucoup à la capacité de cette reine à la renouveler et à la moderniser.

Ainsi, sa disparition le 8 septembre 2022 ne viendrait-elle pas sectionner le fil d’Ariane qui maintenait en vie le rayonnement de la Couronne dans l’océan hostile du monde ?

Plusieurs scénarii semblent se dessiner : le premier en appelle à l’unification des Britanniques, derrière le nouveau Charles III, et autour de l’héritage élisabéthain, portée par le recueillement général. Toutefois, même si le silence du deuil semble l’emporte dans l’acoustique mondiale, il apparaît judicieux de prêter une oreille aux chants de colère de plus en plus en plus forts. En effet, le deuxième scénario annonce une chute précipitée de l’idéologie monarchique, qui ne résisterait pas à la disparition royale et souffrirait de l’incapacité prétendue de Charles III à régner, au regard des boulets idéologiques et médiatiques qu’il traînerait. Mais qui chancèlerait surtout face à la complexité des crises politiques (Brexit, vent indépendantiste) et économiques (guerre en Ukraine, crise de l’énergie) qui jalonnent le Royaume-Uni et déstabilisent le Commonwealth (revendications postcoloniales et désertions).

Pourtant, le scénario le plus probable reste celui d’un temps de transition pour la monarchie britannique et celui d’un repositionnement sur l’échiquier mondial. Pour cela, le nouveau roi se veut à la fois le successeur du règne de sa mère, mais aussi le garant de la continuité et de la stabilité monarchique. Surtout, il s’annonce comme un roi moderne, apte à apporter à la monarchie un visage renouvelé, et des traits aux contours de son époque. Plus encore, Charles III devra incarner une Couronne enfin capable de faire face à son reflet colonial dans le miroir du passé.

De cette façon, les adieux de la Reine sonnent le glas de l’ère élisabéthaine et mettent entre les mains de son fils Charles III, en plus des joyaux de la Couronne, les clefs de l’avenir britannique.

[1] Jackson, Peter A. 2007. Autonomy and subordination in Thai history: the case for semicolonial analysis. Inter-Asia Cultural Studies.