Le Brésil coure le risque de perdre le contrôle de son territoire amazonien. Non pas à cause de l’invasion d’une puissance étrangère mais à cause du crime organisé qui se développe en Amazonie.

Article original publié sur le site IstoéBrésil

La déclaration du Président de la Cour Suprême, Luís Roberto Barroso, n’est pas passée inaperçue. C’était au forum de Davos en janvier dernier. Le haut magistrat intégrait alors le groupe de représentants du Brésil. À l’issue d’une réunion consacrée à l’Amazonie et aux enjeux environnementaux liés de la préservation de la forêt, il avait souligné que la souveraineté des États de la région sur l’Amazonie était tout simplement menacée. Le Brésil courait le risque de perdre le contrôle de son territoire amazonien [1] avait-il précisé en ajoutant que cette perte de souveraineté ne serait pas due à l’invasion de quelque puissance étrangère, mais qu’elle interviendrait si les États de la région ne parvenaient pas à vaincre la guerre que leur impose le crime organisé.

Tous les représentants d’institutions officielles et d’Ongs qui interviennent en Amazonie savent que ce territoire est soumis à l’emprise croissante d’organisations criminelles, que ces réseaux puissants organisent sur la région une économie semi-clandestine très prospère. Trafic de cocaïne, cargaisons d’or et de bois acheminées par les dizaines d’affluents du fleuve Amazone, pistes d’atterrissage de fortune qui facilitent les déplacements nocturnes de petits avions de contrebande, centres d’orpaillage illégaux :

l’Amazonie est devenue en quelques décennies le cœur d’une économie qui alimente une demande mondiale croissante en stupéfiants, en or et en essences rares.

Le tout est contrôlé par des réseaux mafieux qui construisent un État parallèle. Ces réseaux règnent par la violence. Ils tuent ou achètent ceux qui les gênent. Grâce à leurs moyens financiers considérables, ils ont engagé depuis des années un processus de corrosion des institutions existantes en recourant au trafic d’influence et à la corruption des élus.

Les activités illégales de ces organisations criminelles sont largement responsables de la déforestation. Elles constituent une menace existentielle pour la région la plus riche en biodiversité de la planète et pour les communautés qu’elle abrite. Lutter pour assurer la préservation de cette biodiversité sans considérer l’emprise du crime organisé sur la région, sans donner la priorité au rétablissement de la souveraineté menacée des États, c’est se bercer d’illusions.

Prétendre protéger la forêt sans mettre en œuvre une stratégie de rétablissement de l’État de droit sur l’Amazonie, c’est tromper son monde.

Le territoire du biome amazonien est marqué depuis des lustres par la faible présence d’États en principe souverains. En raison des difficultés d’accès et de la négligence des pouvoirs publics, la région souffre de carences sévères en infrastructures de base et d’une pénurie des services publics (soins de santé, éducation, sécurité). S’est ainsi créé au fil du temps un environnement où la pauvreté, la violence et la marginalisation sont des normes, où les activités économiques informelles et souvent illicites tendent à devenir des moyens de subsistance. L’orpaillage clandestin, le braconnage et le commerce illicite du bois existent en Amazonie depuis des décennies.

Cependant, des filières économiques clandestines ont connu une croissance exponentielle depuis le début des années 2000, sous l’effet de l’accroissement de la demande mondiale de drogues et d’essences rares ou de la hausse du prix de l’or.

Cette évolution a transformé le paysage local sur les plans physique, économique et culturel. Les politiques publiques de sécurité mises en œuvre ont été inadaptées ou défaillantes. La coordination entre les États voisins est très récente et encore embryonnaire. Ces carences ont créé l’environnement idéal dont avaient besoin les réseaux criminels les plus puissants du sous-continent pour prendre le contrôle de multiplies activités clandestines et hautement lucratives. Pour prendre aussi le contrôle de territoires entiers, par la violence, la soumission des populations et celles des pouvoirs publics officiels.

La colonisation de l’Amazonie a commencé.

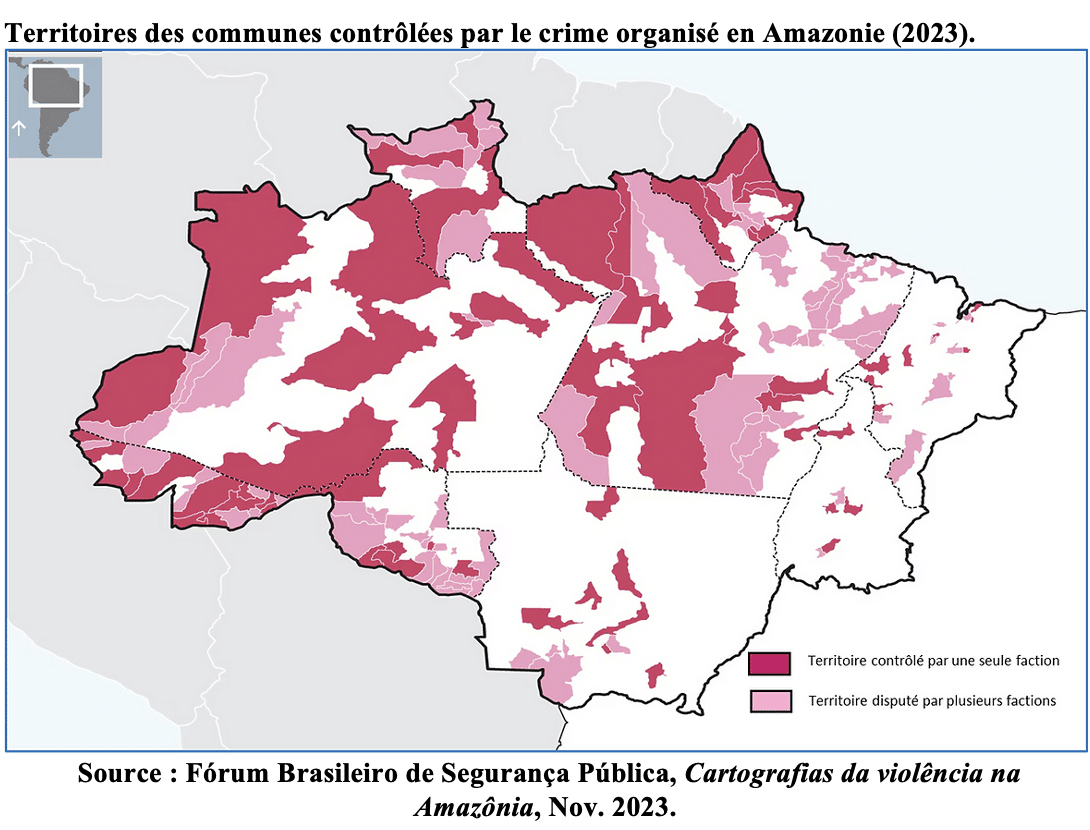

Selon une enquête, en 2023, des factions criminelles, de véritables syndicats du crime exerçaient un degré d’influence plus ou moins élevé sur les structures de pouvoir locales et les habitants de 178 communes de l’Amazonie brésilienne (soit 23% des communes de la région) [2]. Sur ces territoires vivaient alors 57,9% de la population de la région. Par ailleurs, sur 80 autres communes (où résidaient 31,1% des habitants d’Amazonie), des factions se disputaient le contrôle du territoire. En d’autres termes, selon l’enquête, 89 % des Brésiliens installés en Amazonie (23,76 millions de personnes, 11,6% de la population du pays) étaient en fait conduits à vivre sous le pouvoir de réseaux criminels ou couraient le risque de se trouver dans cette situation à échéance rapprochée [3]. Cela signifie aussi que les populations originaires sont quotidiennement confrontées aux pressions et à la violence pratiquées par ces réseaux criminels qui contrôlent les voies d’accès, dominent les activités économiques, contraignent des communautés indiennes à participer à des activités illicites, imposent l’ordre social qui leur convient. La dynamique d’expansion de la criminalité sur la région accélère la destruction de la forêt pourtant considérée désormais comme un bien public mondial compte tenu de sa diversité culturelle et biologique et de son statut de régulateur climatique parmi les plus importants au monde.

Écoulement vers l’Europe et l’Afrique de la production de cocaïne régionale (depuis la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur), extraction et commercialisation de l’or, braconnage à grande échelle d’animaux sauvages, exploitation de bois rares : ces activités sont désormais gérées et optimisées par des organisations formant un contre-État régional et qui n’ont aucune préoccupation de préservation à long terme de l’environnement et de la biodiversité. L’émergence et le renforcement des réseaux criminels qui forment ce contre-État ont eu lieu à partir de 2016.

Trois phénomènes se sont alors conjugués sur l’ensemble du bassin amazonien. En Colombie, après les accords de paix signés cette année-là, des factions dissidentes des FARC et d’autres groupes armés ont continué à se disputer le contrôle des zones de culture de la coca, des itinéraires de trafic de drogue et des pôles de production d’or. Au Venezuela, le régime chaviste s’est montré incapable de promouvoir une activité minière organisée et déclarée sur la zone frontalière avec la Colombie, le Brésil et le Guyana (le fameux arc minier de l’Orénoque). Des organisations criminelles locales ont alors progressivement étendu leur emprise sur les zones d’extraction de l’or, souvent en collusion avec les forces de sécurité de l’État et avec l’appui de membres de l’exécutif chaviste corrompus. Les groupes criminels vénézuéliens n’étaient pas les seuls : les groupes de guérilla colombiens ont également renforcé leur présence à l’intérieur et à l’extérieur de l’Arc minier de l’Orénoque. Last but not least, à compter de la fin de la dernière décennie, les organisations criminelles les plus puissantes du Brésil (voir plus loin) se sont livrées à une bataille sans merci pour le contrôle de l’Amazonie.

Les organisations brésiliennes du crime organisé.

Le Brésil compterait aujourd’hui 53 factions criminelles en activité. Sept d’entre elles sont particulièrement puissantes et influentes sur les territoires où elles opèrent. Les trois principales sont le Primeiro Commando da Capital (PCC), le Comando Vermelho (CV) et la Família do Norte. Ces trois factions interviennent sur plusieurs États de la fédération. Quatre autres organisations également très puissantes concentrent leurs activités à l’intérieur des États où elles sont nées : Amigo dos Amigos intervient dans l’État de Rio de Janeiro et a été fondé par des dissidents du Commando Vermelho. C’est le cas également de la faction dénommée Terceiro Commando Puro. Bala na Cara et Escritorio do Cri-me sont des organisations du Rio Grande do Sul.

Les principales factions criminelles du pays ont renforcé leur capacité d’influence et atteint un niveau de sophistication organisationnelle très élevé au cours de la dernière décennie.

Aujourd’hui, lorsqu’elles contrôlent un territoire, elles y détiennent l’exclusivité de toutes formes de commerce illicite (stupéfiants, armes, or et pierres précieuses).

Elles décident de l’implantation et du maintien d’activités économiques et sociales licites (permis de construire, création d’associations ou de lieux de culte, ouverture de magasins, etc.), assurent la vente du gaz de cuisine et gèrent l’accès au réseau électrique. Elles ont la main mise sur la connexion des populations à internet et à d’autres services. Elles construisent et vendent des biens immobiliers, font payer aux populations résidentes la « protection » qu’elles leur offrent. Elles arbitrent et jugent tous les contentieux et conflits au sein des communautés « protégées ». Elles peuvent interdire l’entrée des agents publics (y compris des forces de sécurité) sur les bastions qu’elles dirigent. En bref, elles se substituent presque totalement à l’État à l’intérieur des fiefs qu’elles créent et dominent. Pour assurer toutes ces missions, elles mobilisent des milliers d’hommes de main, de salariés, de collaborateurs. Elles offrent souvent aux jeunes des périphéries des possibilités d’ascension sociale inespérées.

À l’exception du Comando Vermelho (créé en 1979), la plupart des factions criminelles brésiliennes sont nées après la dictature (1964-1985) Les premiers gouvernements démocratiques avaient alors cherché à redéfinir et à moderniser la politique carcérale et les prisons, mais n’y étaient pas parvenus faute de majorité politique favorable à de telles réformes. La condition pénitentiaire restait donc celle que les condamnés avaient connue pendant les années de pouvoir autoritaire : prisonniers placés régulièrement en confinement solitaire, violence exercée sur les incarcérés par un personnel pénitentiaire irrépréhensible et irresponsable. Dans ce contexte, les individus emprisonnés ont facilement rejoint les embryons de factions criminelles constituées à l’intérieur des prisons, car ces factions se présentaient comme des organisations luttant pour l’amélioration des conditions de vie carcérale [4]. Les trois principales organisations citées plus haut ont d’abord été et restent des structures de protection des individus incarcérés. Ce sont aussi ces factions qui dominent aujourd’hui l’Amazonie. Pour ces raisons, la présentation du monde criminel brésilien se limitera à ces trois entités.

Le Primeiro Comando da Capital (PCC).

Le Primeiro Comando da Capital (PCC) a été créé en 1993 à Sao Paulo [5] et ses fondateurs se sont inspirés de l’organisation rivale plus ancienne, le Comando Vermelho. Dès sa création, le PCC s’est engagé dans une lutte sanglante pour devenir la première organisation criminelle de l’État de São Paulo, puis du pays. De fait, aujourd’hui, elle est considérée comme la plus importante et la mieux organisée du Brésil. Discret pendant ses premières années, le PCC fera la une des médias nationaux en 1999, lorsqu’il réalise le plus grand braquage de banque de l’histoire de São Paulo, dérobant 32 millions de dollars américains. Sa réputation se consolide encore au début des années 2000. Le gouvernement de l’État de São Paulo transfère les dirigeants de la faction vers plusieurs établissements pénitentiaires éloignés pour tenter de casser des réseaux. La faction réplique en 2001 : elle organise des soulèvements et des émeutes dans 29 prisons où ses membres sont présents et puissants. La politique de dispersion des leaders du PCC engagée par les pouvoirs publics continue pourtant.

Les leaders de la faction se retrouvent incarcérés loin de São Paulo. Ils profitent de l’opportunité pour renforcer leurs liens avec des groupes criminels locaux. Le réseau criminel s’étend ainsi hors de sa région d’origine.

Au début des années 2000, le PCC scelle un pacte avec son principal rival, le Comando Vermelho. L’organisation développe alors une stratégie de communication et cherche à se présenter comme un État parallèle. Elle adopte le slogan « paix, justice et liberté » et commence à prôner une révolution sociale et la remise en cause du système capitaliste. C’est désormais cette référence doctrinaire qui va orienter les actions de la faction. Le PCC commet des attentats contre des bâtiments publics, des lieux symboles du pouvoir politique et économique. Il multiplie les émeutes au sein des prisons et intervient aussi hors du système carcéral [6]. À la fin de la décennie, il est clair que l’ambition de l’organisation est d’imposer son pouvoir à l’échelle nationale et de prendre le contrôle des activités criminelles les plus rentables, notamment le commerce national et continental des stupéfiants. Le PCC gagne à la fois en capacité d’influence, en puissance et en sophistication sur le terrain de l’organisation des réseaux qu’il anime. Tous les experts du monde du crime estiment qu’au tournant du XXIe siècle la faction a négocié une trêve avec les autorités et les polices de l’État de São Paulo, une trêve dont elle aurait profité pour développer ses réseaux au sein de tous les établissements carcéraux du pays. Viennent ensuite les années 2010. Le PCC étend ses activités aux pays limitrophes du Brésil ( création de réseaux de trafic de stupéfiants et d’armes en Bolivie et au Paraguay, alliance avec des factions colombiennes). La trêve est encore l’occasion pour l’organisation de s’octroyer les faveurs et la bienveillance d’élus municipaux et parlementaires « sensibles » au trafic d’influence.

Cette offensive de corruption est menée dans l’État de São Paulo et au-delà. Elle passe par le financement de campagnes, le soutien de partis, une contribution significative à l’enrichissement personnel de leaders politiques sans scrupule.

Des leaders qui deviennent des obligés de la faction. Progressivement, grâce aux nombreuses activités économiques qu’elle développe et à l’augmentation du nombre de ses membres, les revenus du PCC gonflent, ce qui renforce sa capacité d’influence. À la fin des années 2010, le PCC est déjà l’organisation criminelle la plus puissante du Brésil et d’Amérique du Sud [7].

En décembre 2016, le pacte conclu quelques années plus tôt entre le PCC et le Comando Vermelho est rompu. Cette rupture déclenche une série d’émeutes dans les prisons pendant plusieurs mois, qui ont fait des centaines de morts. Pour les experts en criminalité, la fin de l’alliance et la flambée de violence qui suit sont liées à la compétition qui s’est engagée entre les deux factions. Chacune entend en effet contrôler les routes très lucratives de la drogue qui traversent la région amazonienne. Après 2016, le PCC va recruter des dissidents des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) démobilisées. Il sera également reconnu responsable d’une série de meurtres prétendument liés au conflit du trafic de drogue au Paraguay [8].

La multiplication d’affrontements violents induite par la rupture entre les deux grandes factions n’a pas cessé sur les années récentes. Le Primeiro Comando n’est pas disposé à stopper sa stratégie d’expansion nationale et internationale.

Comment fonctionne aujourd’hui une organisation qui compterait environ 112 000 membres actifs dans 22 des 27 États du Brésil ainsi que sur les pays voisins évoqués plus haut ? L’État de São Paulo reste son premier centre d’activités. La faction y compterait plusieurs dizaines de milliers de membres, dont environ 8 000 incarcérés et présents dans 90 % des prisons locales. L’ensemble des activités conduites par le PCC peut être décrit sous deux angles d’approche. Le premier est politique. La tête de l’organisation exerce un pouvoir régulateur au sein d’un vaste système capillaire de groupes locaux qui se sont engagés à respecter et à faire respecter les statuts de la faction et le code de conduite qu’elle impose. Ces groupes doivent aussi collecter les cotisations que tout membre doit verser au PCC. L’état-major central réunit les représentants de directions locales qui sont toutes chargées d’animer et d’étendre un système de franchise.

Après avoir longtemps privilégié le contrôle territorial et l’intégration de réseaux locaux concurrents (ce qui inclut la gestion d’une gestion verticale et hiérarchisée), le PCC a évolué vers un dispositif de partenariats avec des groupes locaux qui n’exige pas une subordination totale. Les groupes franchisés sont des cellules de base qui acceptent et suivent le fameux code de conduite évoqué plus haut. Ce code définit « l’éthique » et le mode de relation que doivent appliquer et respecter tous ceux qui travaillent pour le PCC. Il prévoit ainsi que les membres et les franchisés doivent impérativement prêter assistance à leurs pairs emprisonnés, sous peine d’être condamnés à mort. Grâce à ce dispositif, le PCC est devenu la principale institution d’aide aux personnes incarcérées et à leurs familles. À l’intérieur des établissements pénitentiaires, la capacité d’influence et l’autorité des dirigeants du PCC tiennent au fait que la majorité des prisonniers sont membres de la faction ou dépendent de son soutien. Le code de conduite de la faction prône encore « la loyauté, le respect et la solidarité » des membres et franchisés. Il affirme également que le PCC lutte pour « la liberté, la justice et la paix ». Enfin, il continue à exiger de meilleures conditions de vie pour les personnes incarcérées.

À l’extérieur du monde carcéral, l’organisation fonctionne comme une agence de régulation du marché criminel partout où elle s’impose comme contre-pouvoir effectif.

Le PCC cherche à s’octroyer un monopole de fait de la violence en fixant les modalités de mise en œuvre des crimes, de la simple agression sur la voie publique aux homicides en passant par les vols, les escroqueries, les détournements de fonds.

La faction impose sa discipline : les délinquants membres acceptent de ne pratiquer délits et crimes que sur ordre de la direction. Les opérations autorisées et en général planifiées visent principalement à éradiquer des groupes criminels concurrents qui occupent un territoire, fragilisent les entreprises du PCC ou empêchent leur développement. Elles visent aussi les institutions publiques officielles et leurs représentants. À l’intérieur des zones contrôlées par le PCC, la criminalité spontanée, la petite délinquance diminuent souvent. Le code de conduite conçu par l’organisation est appliqué lorsque ces normes encadrant la pratique du crime ne sont pas respectées : les contrevenants sont physiquement éliminés. Un certain ordre finit donc par s’imposer…

Tous les membres des cellules de base versent des cotisations mensuelles (plus élevées par les personnes libres que pour celles qui sont incarcérées) qui contribuent au financement de la faction. Ces recettes régulières et les revenus commerciaux permettent de rémunérer les avocats, d’alimenter le vaste dispositif de corruption et de trafic d’influence mis en place par le PCC afin de s’assurer du soutien et de la complicité des autorités publiques (administration pénitentiaire, élus, services publics divers), d’acquérir de l’armement et des produits stupéfiants.

Les ressources principales viennent d’ailleurs. L’organisation criminelle est aussi une entreprise à finalité hautement lucrative. Les revenus économiques de la faction lui permettent d’assumer toutes ses missions et fonctions : rémunérations des collaborateurs, assistance aux prisonniers et à leurs familles, organisation des crimes pratiqués, acquisition d’armes, trafic de drogues et autres produits illicites. La croissance du chiffre d’affaires généré par les activités économiques dépend de plusieurs variables : l’extension du réseau de membres et franchisés que contrôle le PCC, la lucrativité et la diversification des activités clandestines développées, l’internationalisation des filières contrôlées. Les revenus du PCC ont ainsi fortement augmenté lorsque la faction a commencé à nouer des partenariats hors du Brésil et à s’imposer comme principal fournisseur de stupéfiants auprès de partenaires étrangers [9]. Sur le seul port de Santos, le volume de cocaïne exporté par le PCC serait de l’ordre de 15 tonnes par an, ce qui représente 60% du total des volumes qui sortent du Brésil à destination de l’Europe [10]. Outre la vente en gros de cocaïne et de marijuana (qui représentent 2/3 du chiffre d’affaires aujourd’hui), l’autre grande source de profits du PCC est désormais le braquage régulier de banques sur de nombreuses localités au Brésil. Certains experts estiment son chiffre d’affaires à près d’un milliard de dollars/an (contre 1 million/an il y a trente ans, à la création). Dans l’État de São Paulo, deux secteurs sont privilégiés pour blanchir les recettes provenant d’activités illicites : la gestion d’entreprises de bus et la distribution de carburants [11]. Une large part des ressources de l’organisation est consacrée à l’investissement, c’est-à-dire au maintien et à l’amélioration d’un arsenal conséquent (fusils d’assaut, mitraillettes, pistolets, mais aussi désormais drones), de capacités de transport (véhicules blindés, avions, barges, etc.). De plus en plus souvent, ces « outils de travail » sont aussi dérobés dans les casernes des forces armées ou de la police…

Le Comando Vermelho (CV)[12].

Le CV est le plus ancien et le plus grand groupe criminel de l’État de Rio de Janeiro. Comme le PCC, il a commencé derrière les barreaux. Le groupe a été créé en 1979 dans une prison de haute sécurité de l’État de Rio de Janeiro. Aujourd’hui, présent sur la plu-part des établissements pénitentiaires de l’État, le CV opère principalement à partir de plusieurs grandes favelas de Rio de Janeiro, comme le complexe de l’Allemand dans le nord de la ville. Ses membres se sont installés dans les favelas de l’État après la chute de la dictature brésilienne en 1985, lorsque le pays a libéré de nombreux prisonniers déjà liés au CV. Depuis, outre ses activités sur Rio, la faction s’est développée en s’engageant dans le commerce international des stupéfiants, en important de la cocaïne de Colombie afin de l’exporter ensuite vers l’Europe et l’Afrique. Le groupe a été un temps affaibli par le programme de pacification mis en œuvre par la police à Rio de Janeiro dans les années 2000. Une fois cette phase délicate passée, il a relancé ses activités non seulement à Rio de Janeiro, mais aussi au nord du pays, en Amazonie. Ses dirigeants pilotent l’ensemble des activités depuis les prisons où ils sont incarcérés.

Les effectifs sur lesquels peut compter le CV sont sans doute inférieurs à ceux du PCC à l’échelle nationale (autour de 30 000 membres, dont une moitié sur l’État de Rio de Janeiro). Depuis le début du XXIe siècle, la faction a renforcé sa présence en Amazonie, notamment dans l’État d’Amazonas où elle s’est alliée avec le premier groupe criminel local, la Familia do Norte (FDN). L’alliance a fonctionné de 2015 à 2018. Pendant cette période, le Comando Vermelho est parvenu à intégrer dans ses rangs des leaders de la FDN. Il a misé dans la région sur la même stratégie que celle qui lui a réussi à Rio : contrôler des territoires entiers et s’y substituer totalement aux autorités officielles.

En 2020, la faction contrôlait ainsi 80% des quartiers de l’agglomération de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas, une mégapole de 2 millions d’habitants.

Installé dans le nord du pays, le CV est parvenu à exercer une emprise croissante sur la vie sociale et l’activité économique de l’État d’Amazonas. Il s’est aussi implanté de plus en plus sur l’État voisin de l’Acre. Contrairement au PCC, le Comando Vermelho est une organisation très verticale et hiérarchisée dont l’objectif stratégique est de s’assurer le contrôle absolu et exclusif de territoires entiers.

La Família do Norte (FDN).

La FDN est la plus récente des trois organisations criminelles évoquées ici. Elle a été créée en 2007 par des habitants de zones rurales de l’État d’Amazonas. Les fondateurs de la faction souhaitaient en priorité contrôler les affluents du fleuve Amazone. Très rapidement, dès 2015, les forces de sécurité et le ministère Public vont découvrir que la Familia a mis en place des structures organisationnelles comparables à celles du PCC et du CV. Des enquêtes ont ainsi montré que la FDN avait construit un réseau au sein du système carcéral qui lui permettait d’avoir un contrôle absolu sur le fonctionnement de tous les établissements pénitentiaires de l’État d’Amazonas. En 2017, les Brésiliens ont brusquement pris connaissance de l’existence et des activités criminelles du groupe lorsqu’une série de massacres horribles commis dans les prisons de l’État a fait près de 100 morts parmi les détenus. La Familia et le CV (son allié de l’époque) avaient assassiné des dirigeants et membres du PCC connus pour tenter d’installer cette dernière organisation sur l’Amazonie. Depuis 2015, la FDN a pour principal objectif de freiner et d’empêcher des avancées du PCC sur la région. Pour renforcer ses moyens de lutte contre l’organisation criminelle paulista, la Familia s’est associée avec le CV entre 2015 et 2018. Ensuite, des désaccords entre les fondateurs des deux factions ont abouti à la fin de l’alliance. Cette rupture, des fissures internes et la concurrence de groupes extérieurs ont érodé l’ancienne puissance de la FDN. Bien qu’elle soit moins importante qu’autrefois, à son apogée, la FDN était probablement la deuxième plus grande organisation criminelle du Brésil, avec jusqu’à 13 000 membres.

Désormais, c’est une faction affaiblie qui cherche à étendre et à consolider son contrôle des routes du trafic de drogue dans l’État d’Amazonas ; cependant, depuis février 2020, son bastion sur le territoire a été en grande partie repris par la CV. Autour de Manaus et dans l’immense territoire du grand État de l’Est, la guerre principale aujourd’hui oppose le PCC et le CV. Si elle s’intensifie dans l’avenir, la FDN sera probablement éliminée de la zone et disparaître.

L’Amazonie se détache du Brésil légal.

Dans leurs efforts pour prendre le contrôle du bassin amazonien, les factions criminelles rivales se sont insérées dans un système écologique complexe d’alliances changeantes, d’où la multiplication des confrontations violentes entre les groupes. L’Amazonie est la région du Brésil la plus violente, celle qui enregistre les taux d’homicides les plus élevés, des taux comparables à ceux d’un conflit armé classique. De plus en plus, sous la canopée de la plus grande forêt tropicale de la planète, des organisations criminelles puissantes construisent et défendent des frontières qui séparent la région du reste du Brésil.

Même si elle s’inscrit encore officiellement sur le territoire brésilien, la forêt amazonienne est de plus en plus aux mains d’un l’État parallèle. Sa préservation est désormais impensable si la guerre contre cet État envahisseur n’est pas une priorité.

Comment fonctionne l’économie clandestine sur le territoire en voie de colonisation ? Quelle est la responsabilité du crime dans la destruction de la forêt ? ¨Pourquoi l’État dit souverain n’a pas aujourd’hui les moyens de faire face ? Telles sont les questions que cette nouvelle série de posts va aborder.

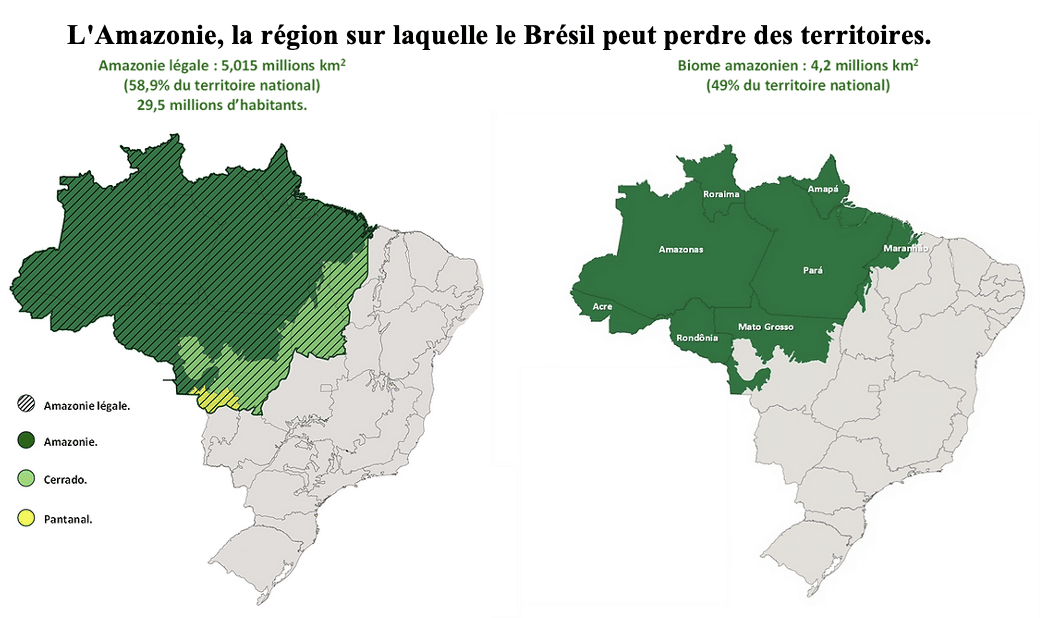

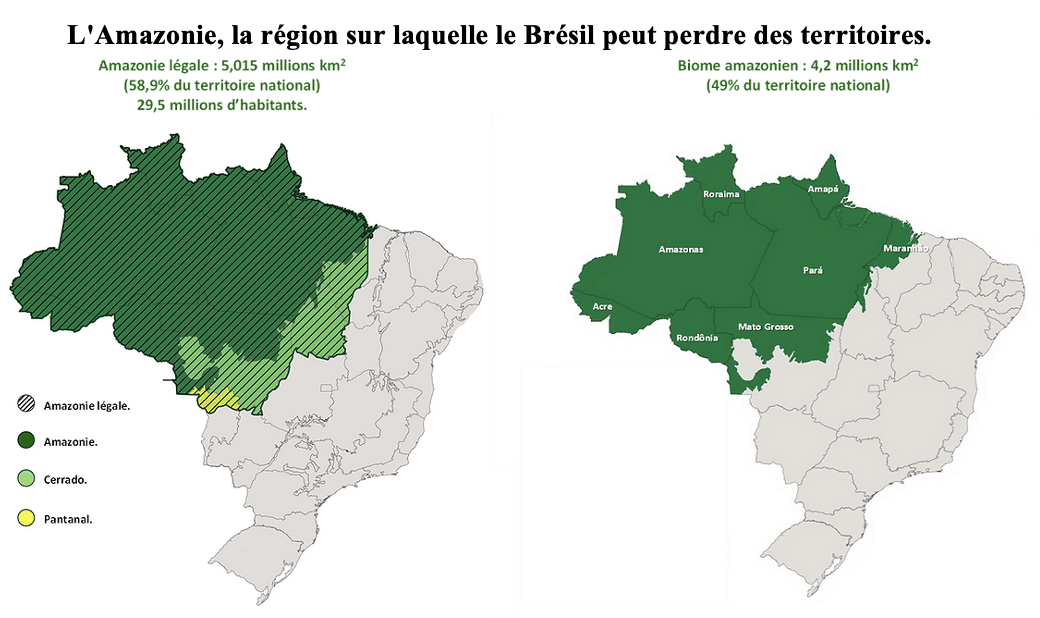

[1] La plus grande forêt tropicale de la planète (7 millions de km2) s’étend sur le territoire de neuf pays. Environ 60% de la surface couverte par ce biome se trouve au Brésil. La forêt amazonienne couvre 49% du territoire national. Au Brésil, comme sur le territoire des pays voisins où le biome s’étend, l’Amazonie est devenue à la fois le foyer et le principal pôle de déploiement des activités criminelles en Amérique du Sud.

[2] Au sens de l’Amazonie légale. L’Amazonie légale est une notion politico-administrative créée en 1953. Elle englobe les territoires des États de l’Acre, de l’Amapá, d’Amazonas, du Mato Grosso, du Pará, du Rondônia, du Roraima, du Tocantins et d’une partie du Maranhão (ouest du méridien de 44º). On y compte aujourd’hui 772 municipalités.

[3] Source pour ces données : Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cartografias da violência na Amazônia, Nov. 2023. Disponible sur le site : https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/11/cartografias-violencia-amazonia-ed2.pdf

[4] En juin 2023, le Brésil comptait 839 700 personnes incarcérées, ce qui représentait la troisième population carcérale du monde. L’état des prisons au Brésil est catastrophique. Il y règne une violence extrême. Les taux d’occupation dépassent depuis des lustres les capacités effectives. La corruption y règne en maître. Le manque de services sanitaires adéquats est flagrant. C’est au cœur de cet univers dantesque que sont nés les grands groupes criminels brésiliens. La plupart de leurs principaux dirigeants y sont incarcérés – même s’ils conservent un niveau de contrôle impressionnant sur les membres de la rue. Face aux carences de l’administration pénitentiaire, le crime organisé impose sa loi au sein des établissements de rétention. Il est devenu cogestionnaire du système carcéral. Il y a donc conquis une grande liberté. Les leaders du crime organisé incarcérés peuvent commander les groupes d’hommes de main qui opèrent à l’extérieur des prisons.

[5] Le PCC a été fondé le 31 août 1993 par huit détenus dans l’annexe de la maison de détention de Taubaté, une prison située à 130 kilomètres de la ville de São Paulo et est considérée comme la plus sûre de l’État. Au début, le PCC était connu sous le nom de « Parti du crime ». Il affirmait vouloir lutter contre l’oppression au sein du système pénitentiaire de São Paulo et venger la mort des cent onze prisonniers tués le 2 octobre 1992 lors du « massacre de Carandiru ». La police militaire avait alors tué 111 détenus dans le pavillon 9 de l’ancienne maison d’arrêt de São Paulo.

[6] La direction du PCC a changé en novembre 2002. Cette direction est assumée par l’actuel chef de l’organisation, Marcos Camacho, dit « Marcola ». Quatre ans plus tard, en 2006, le PCC organise une rébellion à grande échelle pour protester contre le transfert de ses membres dans des établissements éloignés. Les membres incarcérés du gang prennent le contrôle de plus de 70 prisons à travers le pays et prennent des visiteurs en otages. Simultanément, le groupe mène des attaques coordonnées à l’extérieur des prisons, principalement à São Paulo. Ces attaques feront 150 morts, principalement parmi les forces de police.

[7] Dans la seconde moitié de la décennie, le PCC a commencé à commettre des actes de plus en plus violents. Le groupe a été reconnu coupable d’une série de vols à main armée au Paraguay en 2015. Début 2016, une vidéo montrant la décapitation d’un adolescent a été mise en ligne sur Internet. Cette décapitation serait liée à une querelle entre le PCC et son ancien allié dans l’État du Santa Catarina, le Primeiro Grupo Catarinense, PGC).

[8] En avril 2017, le gang aurait réalisé le plus grand vol à main armée de l’histoire du Paraguay. La société de sécurité espagnole Prosegur située à Ciudad del Este, à la triple frontière du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay, a été attaquée par un groupe d’au moins 30 hommes munis d’armes à feu de gros calibre. Le modus operandi était similaire à celui de vols précédents commis par des hommes du PCC à Campinas, Ribeirão Preto et Santos en 2015 et 2016, le principal suspect désigné a été le PCC.

[9] Selon la police fédérale brésilienne, le PCC entretient des liens commerciaux avec l’organisation et le groupe militant libanais Hezbollah, dans les domaines du trafic illégal de cigarettes, du trafic d’armes et du blanchiment des capitaux. La coopération entre les deux organisations se déroule principalement dans la région de la triple frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine. Selon Europol et la police fédérale brésilienne, le PCC a aussi des liens avec la ‘Ndrangheta, le syndicat criminel le plus riche et le plus puissant d’Occident.

[10] Un vaste réseau de complicités sur le port permet de camoufler les produits dans tous les types de cargaisons qui quittent le port de Santos (café, viandes et abats, biscuits, sucre). La faction peut mobiliser des plongeurs pour permettre l’embarquement discret des drogues à bord des navires afin de contourner les dispositifs de surveillance sur le port.

[11] Sur les huit dernières années, le PCC a obtenu des contrats de concession de transport public sur 25 communes de l’État de Sao Paulo et pour une valeur totale de 315 millions de BRL. En 2023, sur la capitale de l’État, deux entreprises de transport public liées au PCC ont facturé ensemble plus de 800 millions de BRL. Selon le gouverneur de l’État, Tarcísio de Freitas, la faction exploiterait sur l’État de Sao Paulo 1 100 postes de distribution de carburant.

[12] L’histoire, le mode d’opération, la capacité d’influence et le pouvoir d’exploitation d’une économie souterraine qui sont celles des autres grandes organisations criminelles sont très semblables à ce qui a été évoqué à propos du PCC.