Qu’elle que puisse être son origine, il est incontestable que l’adjectif véhicule en français une forte charge péjorative. Entré dans la littérature sous la plume de Saint-Simon en 1700, baroque suffit depuis à qualifier ce qui est bizarre, alambiqué, inutilement compliqué, tout ce qui va au rebours de la rigueur et de la raison, marques distinctives du bon ton que veut incarner la culture française. Admettre, avec le Dictionnaire universel de Furetière en 1690, l’origine portugaise d’un terme de joaillerie désignant les perles de forme irrégulière ne rend aucun compte de la rapide évolution sémantique ayant conduit d’une simple observation technique à la dépréciation globale d’une longue période artistique et culturelle.

En France, au long du xviiie siècle et plus encore au xixe, le mot réaffirme et consolide un jugement porté sur les décennies antérieures. À partir de 1760, les chantres du bon goût en prononcent la condamnation définitive, délaissant les raffinements aristocratiques au profit des sobres grandeurs antiques ou des rustiques mœurs paysannes. L’austérité et le dépouillement prônés par le néoclassicisme seront un temps fatals aux réalisations architecturales, plastiques et musicales du Grand Siècle, jugées quant à elles de mauvais goût. Plus ou moins inspiré, le vandalisme des années de Révolution en fera son miel, autant pour tourner la page du temps des privilèges que pour générer l’idéal d’une société de citoyens libres et égaux.

D’une manière qui n’est paradoxale qu’en apparence, la progression linguistique et lexicale du mot baroque, passant de l’atelier d’artisan aux doctes traités d’histoire en acquérant des valeurs diversifiées, reflète ainsi l’évolution d’un moment de culture dont la dimension est avant tout politique.

Réforme catholique

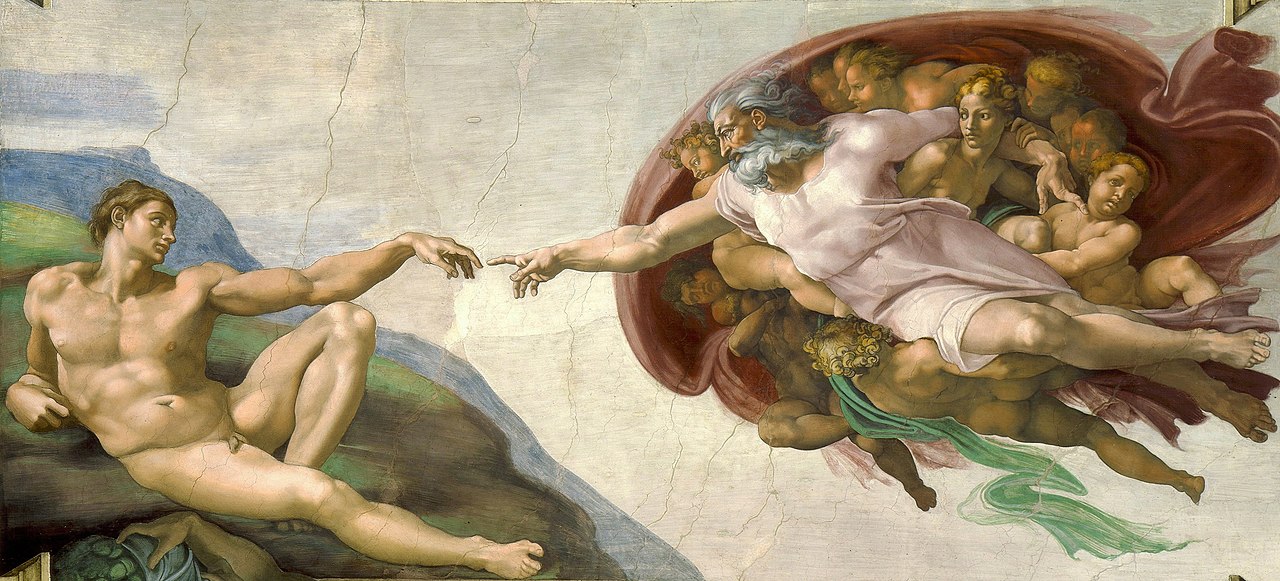

Il est communément admis que la Réforme catholique organisée par le Concile de Trente (1545-1563) a marqué l’éclosion d’un style spécifique. Dans le droit-fil de la doctrine épurée qui s’élabore, un cadre esthétique renouvelé s’avère judicieux pour accueillir des rituels désormais très exactement réglés afin de magnifier le triomphe et le prestige de l’institution religieuse qu’est l’Église catholique romaine.

À lire également

Les paparazzi de la guerre. Territoire comanche d’Arturo Pérez-Reverte

Longtemps l’expression « art jésuite » a voulu résumer cet ambitieux programme. Jamais pourtant la Compagnie n’a imposé de canons esthétiques définitifs, ne serait-ce d’ailleurs qu’en considération des contraintes financières locales qu’elle se refusait à alourdir. En architecture comme en sculpture ou en peinture, les réorientations doctrinales s’accommodaient fort bien de réalisations largement antérieures, sous la seule – mais impérative – réserve qu’elles ne les contredisent pas. C’est ainsi que le zèle d’un clergé autoritaire a conduit à l’éradication de petits monuments considérés comme des supports de dévotion hétérodoxes. Ce fut le sort de collections d’ex-voto qui tapissaient les murs de nombreux sanctuaires médiévaux et de multiples figures de saints plus ou moins fantaisistes qui les habitaient. Pour autant, on ne constate dans le nouveau paysage architectural que la systématisation d’édifices favorisant une pratique conforme aux exigences conciliaires : nef unique sans collatéraux, chœur de volume réduit et sanctuaire parfaitement visible de tous. Une place particulière y est réservée à la chaire surélevée d’où le prédicateur « déverse » sur l’assistance un sermon strictement fidèle à la spiritualité affirmée par le Concile. Il n’est pas vain de rappeler qu’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, réclamait non pas un affrontement avec les églises protestantes, mais une « couche » supplémentaire de la Réforme dont il affirmait la validité tout en la jugeant incomplète et inachevée. Dans l’idéal jésuite, cet aboutissement exigeait une profonde unité, donc une administration de l’Église très centralisée, au service d’une doctrine aussi claire et précise que dûment enseignée et propagée. Il supposait aussi une adhésion sans faille du peuple chrétien, donc un recours permanent à toutes les méthodes et techniques de la séduction des sens (arts plastiques, musique et chant, illuminations, parfums, costumes, pompes du cérémonial) et de la conviction de l’esprit (éloquence, controverses, rédactions imprimées).

Convaincue par la réussite de ce programme, la société tout entière se lance dès la fin du xvie siècle sur la voie initialement ouverte par les canons du Concile pour la seule pratique religieuse. Une vision politique désormais théorisée est le ressort qui l’anime : l’absolutisme monarchique. À la suite des œuvres purement spéculatives de divers auteurs, le Testament politique de Richelieu, publié en 1688, mais rédigé dans les années 1620-1630, en synthétise parfaitement les lignes directrices. Le cardinal-ministre y décrit la souveraineté royale comme immanente et irrévocable, indivisible et perpétuelle, suprême et définitive. Le monarque ne peut la renier, il la reçoit et la transmet par sa propre nature, aucun pouvoir autre ne saurait le contrôler (pape, empereur ni parlement).

Modèle de société

De la sorte, dès les premières années du xviie siècle, s’édifie un modèle de société structuré par ce triple idéal : autorité centralisée, encadrement rigoureux du corps social, mise en scène de chaque instant. La hiérarchie des classes se traduit dans le vêtement : la tenue militaire ou la robe sacerdotale sont clairement distinctes de l’habit aristocratique, lui-même fort éloigné du costume bourgeois et de la vêture du manant. Le langage et les loisirs contribuent aussi à différencier les catégories, pour le plus grand plaisir de Molière et d’autres auteurs classiques. Le monde devient un vaste théâtre auquel urbanisme et architecture fournissent scène et décor, où tous les hommes sont acteurs, chacun tenant un rôle réglé dans ses plus infimes détails.

Vignole, auteur de la Règle des cinq ordres d’architecture dont la première édition remonte à 1562, a exercé une influence de tout premier plan dans l’évolution de son art. Le livre, un texte délibérément succinct accompagné de planches gravées très détaillées, connut un succès considérable, en grande partie du fait de sa traduction en français et de son édition dans un format réduit par Pierre Le Muet en 1631. Peu coûteux il est accessible à tous, transporté en poche il est facile à consulter, abondamment illustré il fournit d’excellents modèles. Mieux que les volumineux traités de Palladio et de Serlio ou les dix livres de Vitruve traduits et annotés par Claude Perrault en 1673, le petit ouvrage de Vignole devient le guide et le compagnon des architectes, des tailleurs de pierre, des menuisiers et ébénistes ainsi que des gypiers, stucateurs et autres fondeurs d’ornements métalliques. Il figure aussi dans toute bibliothèque érudite composée par « l’honnête homme » de l’époque. Les éditions s’en multiplient dans toutes les langues d’Europe et leur diffusion est assurée sur tous les continents.

C’est bel et bien le pouvoir politique laïc qui dorénavant multiplie et approuve les commandes architecturales, même de caractère religieux, dans la mesure où c’est lui qui détermine, en les finançant dans la plupart des cas, les implantations conventuelles aussi bien que les extensions urbaines et la fondation de nouvelles communautés agglomérées, avec leurs édifices paroissiaux.

À lire également

Portrait d’un street artiste : Pascal Boyart

L’art mis en œuvre dans ces réalisations doit donc exprimer la puissance souveraine de l’autorité qui les fait naître. Les ouvrages y gagnent une monumentalité non exempte de théâtralité. Rapidement, ils y acquièrent aussi un visage singulier reflétant leur propre personnalité nationale car l’absolutisme ne pourrait se contenter de réciter, fût-ce en les adaptant à ses besoins et à ses ressources, les leçons de maîtres étrangers. Dans la préface qui ouvre son édition de l’ouvrage de Vitruve, commandée par Jean-Baptiste Colbert et dédiée à Louis XIV, Claude Perrault insiste sur l’heureux choix qui avait été fait en préférant au projet de Sebastiano Serlio pour achever le Louvre, la colonnade dont lui-même, architecte français, avait donné le dessin. Elle « est encore à présent, écrit-il, le modèle le plus accompli que l’on puisse choisir pour la belle Architecture », ce que d’ailleurs « les Italiens même reconnaissent ».

Dans cette fière proclamation, il exprime un sentiment très partagé dont le propos final, exposé et défendu par Colbert, est de valoriser une école française émancipée de sa sujétion à l’Italie et diffusant ses modèles dans l’Europe entière. La pratique antérieure recourait à quelques talents individuels, immenses et justement célèbres bien que jamais soumis à une doctrine politique. À côté de Serlio, pour le projet du Louvre, Le Bernin avait aussi été consulté, bénéficiant d’un accueil éblouissant durant son séjour parisien. Plus tard, Juvarra ou Guarini seront mis en concours pour divers monuments, mais leurs projets, lorsqu’ils voient le jour, sont rapidement dénigrés et abandonnés avant la pure et simple démolition. En définitive, c’est hors du domaine français qu’ils connaîtront les plus grands succès, en particulier à Madrid et, par-delà les océans, dans les colonies américaines et asiatiques de l’Espagne et du Portugal où se conserve une riche architecture baroque.

Du baroque au classique

Au royaume de France, le succès mérité des architectes français reçoit sans tarder les plus éblouissantes confirmations. Les chantiers qui se multiplient sous le règne du Roi-Soleil leur permettent de dégager un certain nombre de caractères originaux dont ils exploitent à merveille toutes les ressources. Sans hésiter, ils se proclament bientôt les égaux des maîtres antiques, ceux dont Vignole avait précisément décrit le système de pensée. La règle des cinq ordres d’architecture ayant acquis, au fil des siècles, une force et une autorité incontestables, ils n’hésitent pas à l’enrichir en la complétant par l’Ordre français, antérieurement imaginé par Philibert Delorme. Il s’agissait, à l’origine, de pallier l’insuffisance dans le royaume de carrières de marbre susceptibles de fournir des fûts de colonne d’une longueur et d’un gabarit convenables. L’idée ancienne d’empiler de courts tambours cylindriques ne satisfaisait évidemment pas le goût du luxe ostentatoire exigeant des matériaux de la plus haute qualité. En revanche, la superposition en alternance de cubes et de cylindres, lisses ou décorés, pouvait donner un effet grandiose tout en exploitant les seules ressources distribuées par la Providence. Le modèle se vit unanimement adopté et, par exemple, Vauban et Mansart le mirent en œuvre pour différentes portes triomphales de places et de citadelles où ils eurent à intervenir. Incontestablement toutefois c’est Claude-Nicolas Ledoux qui devait, une centaine d’années plus tard, le porter à son plus haut niveau dans plusieurs de ses projets et constructions, dont la saline royale d’Arc-et-Senans.

Cependant, dans le langage français à la charnière des xviie et xviiie siècles, le mot baroque avait définitivement acquis cette valeur particulière qu’il ne connaît pas ailleurs, mais qui le rend impropre à qualifier une période vécue comme la plus prestigieuse de la culture nationale. Il n’était pas imaginable d’appeler baroque (c’est-à-dire, peu ou prou, difforme, ridicule, inconvenant) ce qui constituait le cadre de vie du grand roi et de sa cour, leurs manières, leurs goûts et leurs centres d’intérêt. Il convenait donc de substituer une autre épithète à celle qui s’avérait disqualifiée, afin de rendre compte tout à la fois de la nouveauté historique, de la particularité politique et de l’élévation esthétique de ce moment de culture. C’est en recourant au schéma proposé par la société du temps que l’on parvint à surmonter l’obstacle : l’art dont il s’agissait étant celui qui convenait le mieux à la plus haute classe, il ne pouvait être que classique. Le mot fit florès et entra à son tour en littérature, avec une conséquence inattendue : il rejeta un peu plus loin encore tout ce qui se revendiquait baroque. Une véritable rupture s’établit, défendue par des théoriciens qui parvinrent à lui donner les apparences d’une vérité certaine et démontrée. On ne tarda pas à affirmer la spécificité d’un art purement français, sorte d’isolat au cœur d’un continent totalement voué à la séduction factice des émotions baroques volontiers envisagées et décrites comme perverses. Le baroque, selon une célèbre formule du temps, n’est autre chose qu’une variété du laid. Pour en éviter la contamination, il convient d’en circonscrire la zone d’influence : ce sera le fameux « croissant baroque » dont la carte oppose une Europe du Sud plus ou moins dégénérée à une Europe septentrionale ayant su conserver les mâles vertus de ses origines.

C’est au cours de la seconde moitié du xxe siècle seulement que se multiplièrent les travaux de recherches, les chantiers de restauration, les expositions, les études et publications qui, peu à peu, sont parvenues à rétablir la culture baroque à sa juste place : celle d’un moment de perfection dans l’art et la culture des nations d’Europe… France comprise.

À lire également