Le Japon a perdu son statut de grande puissance en 1945. Il est devenu habituel de le traiter de « géant économique » et de « nain politique ». Cela signifie-t-il qu’il a perdu toute autonomie et toute marge de manœuvre ? Certainement pas, même si sa géopolitique est soumise à des contraintes lourdes.

Le monde vu du Japon se compose de trois éléments : une puissance dominante ordonnatrice de la hiérarchie internationale – hier la Chine, aujourd’hui les États-Unis ; les lignes de communication maritimes sans lesquelles il ne peut subsister ; et les menaces présentes dans son environnement proche. Il s’agit pour Tokyo de trouver la bonne distance dans sa relation avec la première, de garder les secondes ouvertes et de se protéger des troisièmes, à un moment où la mondialisation et la montée en puissance de la Chine replongent les Japonais dans un type d’environnement où ils sont traditionnellement mal à l’aise : un ordre international en mutation.

Il n’est de menace que proche – et ambiguë.

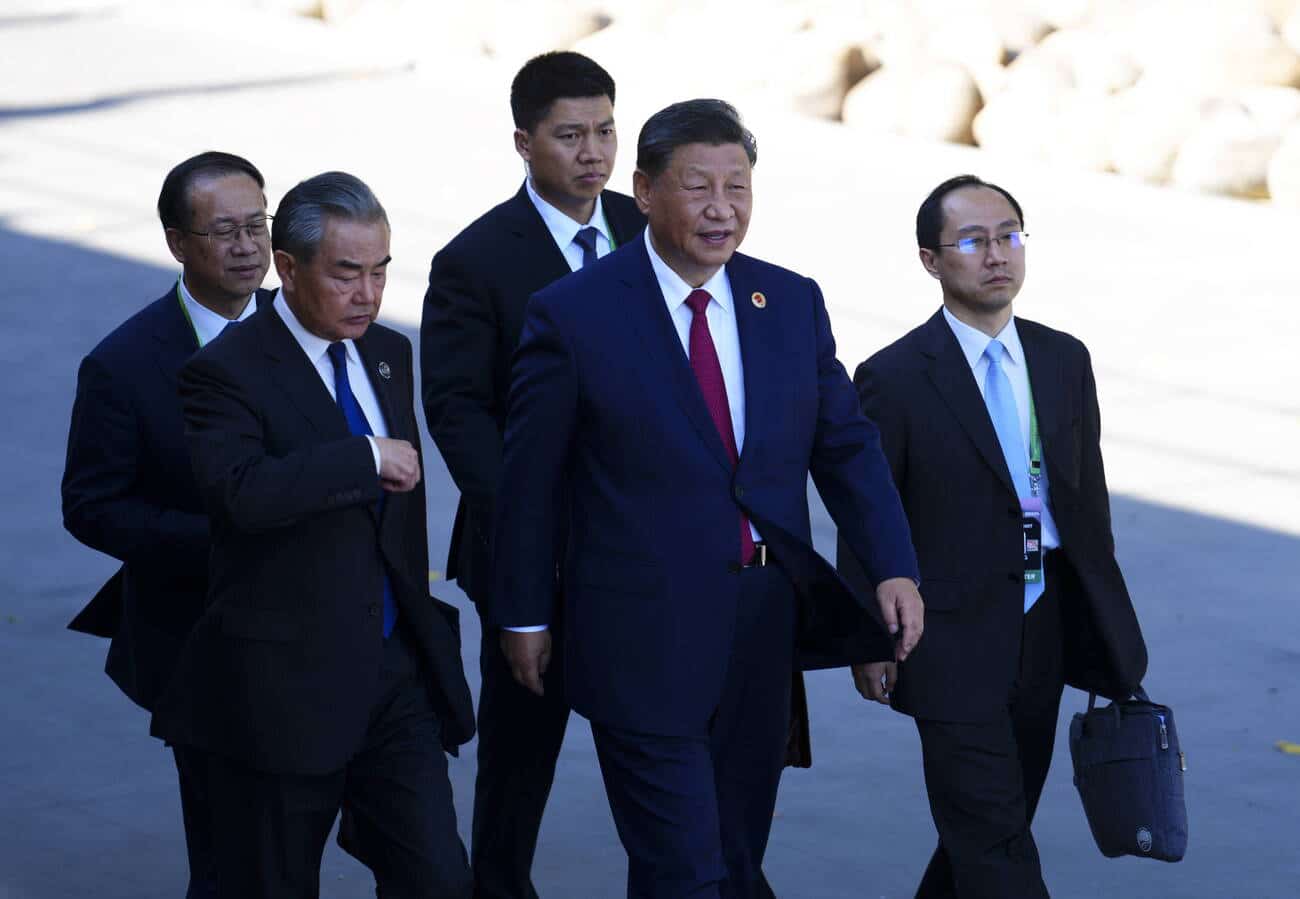

Le grand retour de la puissance chinoise constitue le principal danger militaire et stratégique pour le Japon. Mais la croissance chinoise est essentielle pour son propre avenir économique, et il a un besoin vital de la stabilité de ce géant si bien armé et si proche, dont les dirigeants sont experts à détourner les tensions internes vers « l’ennemi héréditaire » nippon. Cela peut advenir si l’économie chinoise décélère trop brutalement ou si la RPC subit une humiliation internationale, quelle qu’elle soit. Les conséquences en seraient redoutables. Celles d’un conflit armé pourraient être cataclysmiques, quels qu’en soient l’échelle et le vainqueur.

Les îlots Senkaku/Diaoyutai cristallisent les tensions, et les risques d’accrochages s’y multiplient sans qu’il existe de « téléphone rouge » pour les empêcher de déraper. En matière de relations internationales, les dirigeants chinois et japonais ne croient guère qu’aux rapports de forces, et les nationalismes à vif dans les deux pays ne leur pardonneraient pas de reculer après que le premier missile aura été tiré, fût-ce par erreur. Au regard de ces enjeux, nul ne peut exclure qu’un incident fortuit dégénère en conflit d’envergure.

Pour faire bonne mesure, les Japonais voient aussi volontiers la Chine comme l’épicentre de la plupart des « nouvelles menaces globales ». Le réchauffement climatique ? La Chine émet six fois plus de gaz à effet de serre que l’Archipel. La pollution ? Ils l’ont jugulée chez eux, et ce qu’ils doivent en absorber aujourd’hui vient de Chine, porté par les vents dominants. Les risques sanitaires ? La Chine encore, vue comme le foyer où bouillotent en permanence les grippes aviaires et porcines. La criminalité internationale ? Les yakuzas et la police dénoncent en chœur le débarquement des gangs chinois dans l’archipel. Charger ainsi la RPC de tous les maux du monde ne contribue pas à diminuer la tension…

La Corée : et si le danger n’était pas celui qu’on croit ?

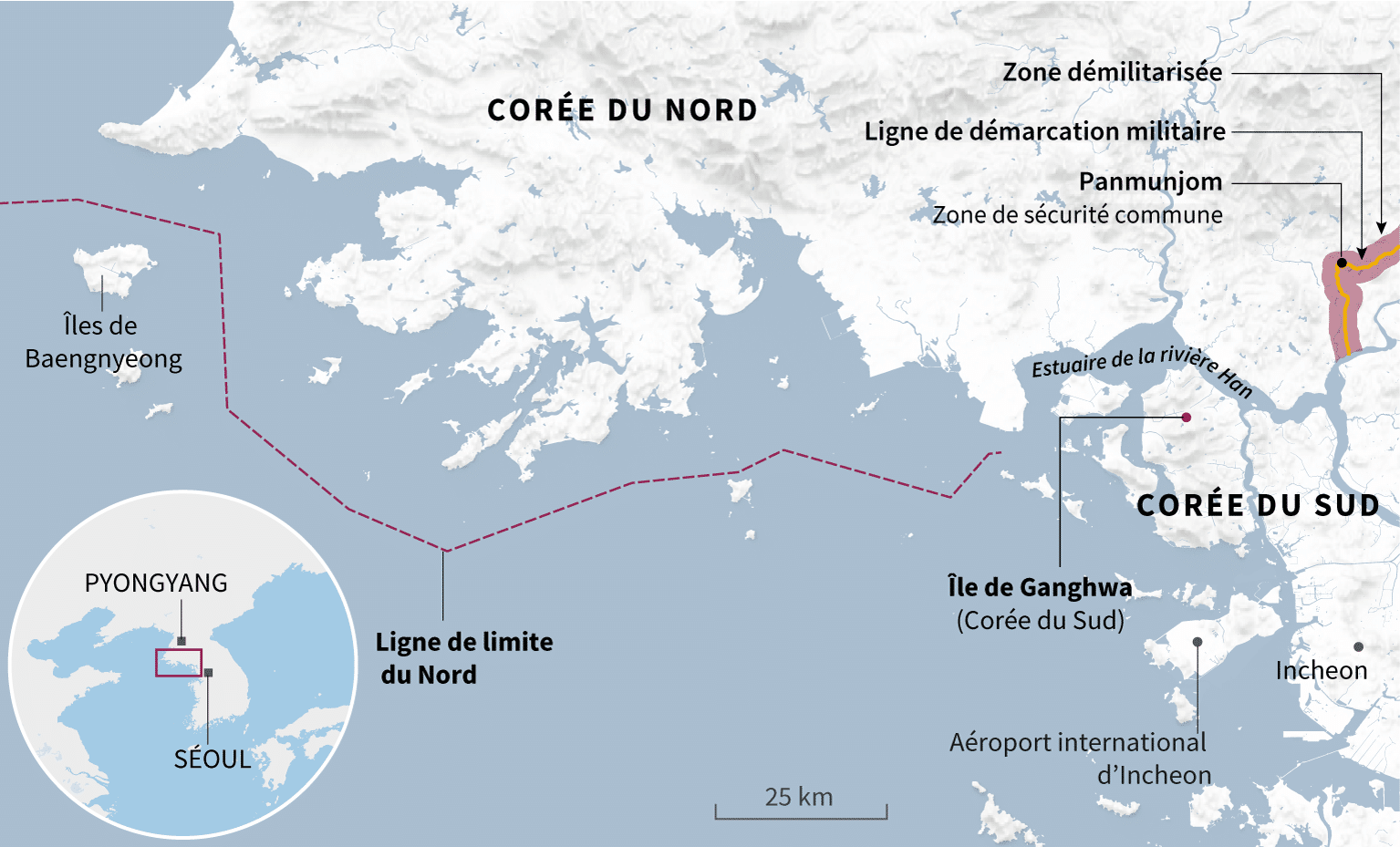

Depuis trois décennies que la Corée du Nord multiplie les menaces nucléaires, y compris contre les bases américaines au Japon, ce dernier n’a jamais paniqué. Même si les médias dramatisent – c’est leur métier – on y prend ces rodomontades pour ce qu’elles sont. Elles ont fourni aux dirigeants nippons l’argument rêvé pour renforcer les forces d’autodéfense (FAD), tant qu’ils n’ont pas osé désigner la Chine comme le véritable adversaire. Pyongyang est une « menace » bien utile, mais peut-être moins préoccupante à terme que le problème des relations entre Tokyo et Séoul sous l’ombre portée de Pékin.

Pour la Corée du Sud, comme pour le Japon, la RPC est un concurrent économique et une menace stratégique, mais aussi le premier partenaire commercial et le seul acteur qui puisse avoir un minimum d’influence sur Pyongyang. Les deux pays partagent en outre la même animosité envers le Japon, nourrie par l’histoire et par les contentieux frontaliers (ici, celui des îlots Tokdo/Takeshima). Séoul et Tokyo ont beau être les deux piliers du dispositif militaire américain en Asie, leurs relations sont chroniquement tendues. Ce n’est pas pour rien que Séoul a baptisé « Tokdo » (ou Dodko) les navires d’assaut amphibie[1] qui constituent le fleuron de sa marine de guerre…

Seuls trois acteurs ont un peu de prise sur le dossier nord-coréen : la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis. Ces derniers garantissent que le régime de Pyongyang n’ira pas au conflit, sous peine d’anéantissement. Les deux autres le perfusent, pour éviter qu’un effondrement du Nord précipite une réunification brusquée de la péninsule. Ce scénario accablerait le Sud sous un fardeau écrasant et amènerait les forces américaines à la frontière chinoise. L’objectif commun de Séoul et de Pékin est de moderniser le Nord sur le modèle chinois comme préalable à une possible – mais lointaine – réunification.

Le Japon peut redouter la formation d’une Corée de 75 millions d’habitants si redevable à Pékin, redynamisée par l’apport d’une population prolifique et affamée de croissance quand celle de l’Archipel sera en plein déclin, et dotée par surcroît d’une capacité nucléaire militaire. Ce serait pour l’Archipel au mieux un concurrent redoutable, au pire une nouvelle préoccupation de sécurité. Le statu quo fait l’affaire des Japonais. Tokyo ne saurait le laisser entendre, mais Séoul n’est pas dupe.

La normalisation de la puissance militaire passe par la mer

Peu de pays dépendent autant de leurs communications maritimes que le Japon. Or celles-ci sont soumises à une double menace. La première est celle de la marine de haute mer que la Chine développe. Appuyée par l’aviation basée à terre et une flotte de missiles terre-mer, elle pourrait être un jour en mesure de s’emparer des îles que Pékin revendique en mer de Chine et de Chine du Sud, mais aussi de couper à son gré les artères vitales du Japon vers les détroits malais. Tokyo peut compter sur les États-Unis pour ne pas se laisser dépouiller de la suprématie maritime qui fait leur force partout dans le monde. Mais deux précautions valant mieux qu’une, il se dote aussi des moyens de défendre lui-même ses frontières maritimes.

La piraterie, qui a fait une réapparition très médiatisée depuis deux décennies, ne représente même pas une piqûre d’épingle sur les artères vitales du Japon. Mais cette menace lui a permis de procéder à une extension majeure de la notion d’« autodéfense ». Il a d’abord pris l’initiative d’un accord de coopération contre la piraterie dans les mers asiatiques (ReCAAP[2]) en n’y engageant que des garde-côtes, censés être « civils ». Depuis 2009, deux frégates des FAD participent au dispositif international au large de la Somalie. Elles peuvent faire feu non plus seulement pour se défendre, comme les éléments des FAD engagés dans les opérations de l’ONU, mais aussi « dans l’accomplissement de leur mission ». Le Japon a aussi positionné des moyens aériens à Djibouti, créant ainsi de facto une base militaire à l’étranger. La défense de l’Archipel englobe désormais celle de ses lignes de vie à l’échelle du globe.

Ajoutée à celle d’« autodéfense collective », que le gouvernement japonais entend légitimer en réinterprétant officiellement l’article 9 de la Constitution, cette notion rendrait au Japon une grande liberté dans l’usage de la force armée, tant pour participer à des opérations internationales que pour soutenir les forces américaines sur le théâtre asiatique, comme le prévoit depuis 1996 l’interprétation du traité de Sécurité avec les États-Unis. Il entend ainsi monter en grade dans la relation qui le lie à la puissance ordonnatrice du monde tel qu’on le voit depuis Tokyo.

Trouver la juste distance avec le centre du monde

La relation nippo-américaine a peut-être contribué plus qu’aucune autre à assurer l’ordre planétaire depuis 1945, d’abord en fournissant aux États-Unis la base militaire pour contenir le communisme en Asie, puis, dans les années 1980, en leur permettant de financer leurs déficits avec les excédents de la balance des paiements japonaise. Elle est aujourd’hui en cours de reconfiguration, non sans risque pour le Japon.

Jadis la Chine, aujourd’hui les États-Unis, la puissance placée au sommet de la hiérarchie mondiale est toujours tentée d’abuser de sa force tout en étant la clé de voûte de la stabilité du monde. D’où la complexité des sentiments des Japonais à l’égard des deux géants. Dans le monde sino-centré bâti sur une vision confucéenne partagée par l’Archipel et l’Empire, le jeu était simple : manifester la déférence due à qui occupe le sommet de la hiérarchie suffisait en principe à assurer que le géant ne deviendrait pas agresseur. Quand l’irruption des Occidentaux en Asie au XVIe siècle a changé les règles du jeu, le Japon a choisi de s’en retirer. Après sa réouverture forcée (1853), jeté dans un univers dont le centre avait disparu, il s’y est perdu. L’occupation américaine et la guerre froide lui ont recréé un monde où la puissance dominante s’imposait à lui. Son problème géostratégique est redevenu simple. Il ne s’agissait plus que de trouver vis-à-vis des États-Unis la « juste distance » : celle qui lui permettrait de protéger autant que possible ses intérêts nationaux dans le cadre d’une relation d’inégalité acceptée comme l’ordre naturel des choses.

La relation avec les États-Unis a assuré la sécurité du Japon et a beaucoup contribué à sa croissance économique, mais elle a impliqué de lourds sacrifices. En principe, le Japon peut fermer les bases américaines avec un préavis d’un an ; en pratique, il a abdiqué de facto sa souveraineté en laissant les Américains les utiliser à leur guise, notamment pour la guerre du Viêtnam. Au plan diplomatique, il s’est trouvé empêché d’épanouir sa relation avec l’Asie et a dû – entre autres – abandonner, après la première guerre du Golfe, les positions qu’il avait acquises en Irak et en Iran au grand dam des pétroliers américains. Il reste sous une contrainte politique très rude. En 2009, la victoire électorale du Parti démocrate japonais, qui voulait établir une « relation d’égal à égal » avec les États-Unis, a permis à ces derniers de rappeler qui commande : sur le dossier du déplacement de leur base de Futenma (à Okinawa), ils ont refusé tout compromis et infligé au PDJ un camouflet qui a compromis en quelques mois une expérience politique que Washington voyait d’un mauvais œil.

Au plan économique, les relations se sont tendues dès que l’Archipel a enregistré ses premiers excédents commerciaux avec les États-Unis. Il a dû faire des concessions parfois exorbitantes, jusqu’à discuter des fondamentaux même du modèle économique et social japonais sous la menace de sanctions (négociations SII[3],1989). Il a résisté, rusé, reconfiguré son protectionnisme… Mais il a aussi payé, en acceptant notamment de libéraliser son système financier afin de recycler les excédents de sa balance des paiements dans les bons du Trésor américain et sur les marchés internationaux, alors qu’il y était mal préparé. En 1990, cet engagement a beaucoup contribué à la crise dont il peine encore à sortir. Aujourd’hui, c’est le projet de partenariat trans-Pacifique (TPP) qui menace ce qui reste du modèle japonais, en particulier les aides à l’agriculture.

Au plan militaire, alors que le Japon renforce ses armements, les États-Unis, qui sont son principal fournisseur, le tiennent dans une dépendance multiforme. Ils lui refusent leurs équipements les plus performants et ne lui donnent pas accès à toutes les technologies de ceux qu’il leur vend. Leur utilisation dépend souvent de moyens de repérage et de communication opérés depuis le territoire américain ; parfois même, l’état-major américain a seul le doigt sur la gâchette. Enfin, Washington veille à empêcher le Japon de développer lui-même des armements essentiels.

Au niveau plus général, la question est de savoir si Tokyo peut compter sur les États-Unis dans tous les cas de figure d’une confrontation avec la Chine, à commencer par un incident aux Senkaku. Rien n’est moins sûr, car la belle simplicité de la relation bilatérale a été remplacée par la complexité menaçante d’une relation triangulaire.

« Piégé ou sacrifié » : le dilemme de la relation triangulaire

Dans l’ordre mondial en cours de réaménagement, les États-Unis ont des intérêts considérables en Chine. La RPC est un pilier majeur de l’économie planétaire, possède une force de frappe financière considérable et achète en masse les bons du Trésor américain. À l’ONU, sa modération pour tout ce qui ne touche pas l’Asie est précieuse à la diplomatie américaine. Les États-Unis ne devraient donc pas s’engager dans un conflit avec la RPC pour un motif qui ne mettrait pas directement en jeu leurs intérêts essentiels, comme un incident frontalier sino-japonais. Toutefois, une confrontation peut sembler inévitable si la Chine en vient à remettre en cause le leadership mondial de l’Amérique, et l’Archipel serait en première ligne.

En d’autres termes, le Japon n’est pas assuré de l’intervention américaine dans une confrontation mettant en cause ses intérêts, mais certain de pâtir durement d’un conflit mené pour défendre ceux de son protecteur. En outre, il n’est pas inconcevable que ce dernier – constatant que la puissance chinoise est soutenable (au contraire de celle de l’ex-URSS) et raisonnable (elle ne prône aucune révolution planétaire) – en vienne à penser qu’un partage de l’influence servirait mieux ses intérêts qu’un conflit, quitte à lâcher Tokyo sur les contentieux frontaliers.

Le Japon se trouve ainsi pris dans le dilemme classique du partenaire le plus faible au sein d’une relation triangulaire : être sacrifié ou piégé dans un conflit où il a tout à perdre.

Pour y échapper, certains dirigeants nippons ont prôné dans les années 1980 de se rapprocher de la Chine pour faire contrepoids à la trop grande puissance américaine. En 2009 encore, l’alternance a été marquée par la visite à Pékin de quelque 140 parlementaires du PDJ menés par le secrétaire-général du parti.

Cette option étant désormais exclue par l’exacerbation des tensions, les dirigeants du Japon entendent en faire « la Grande-Bretagne de l’Asie ». Alliée inconditionnelle de l’Amérique dans la police du monde, influente au sein de sa communauté régionale, intraitable sur ses frontières de Gibraltar jusqu’aux Malouines, et donc respectée à Washington : vue de Tokyo, Albion est exactement ce que le Japon rêve d’être pour gagner à Washington assez d’influence pour n’être jamais sacrifié… Mais cette stratégie accroît le risque d’être piégé.

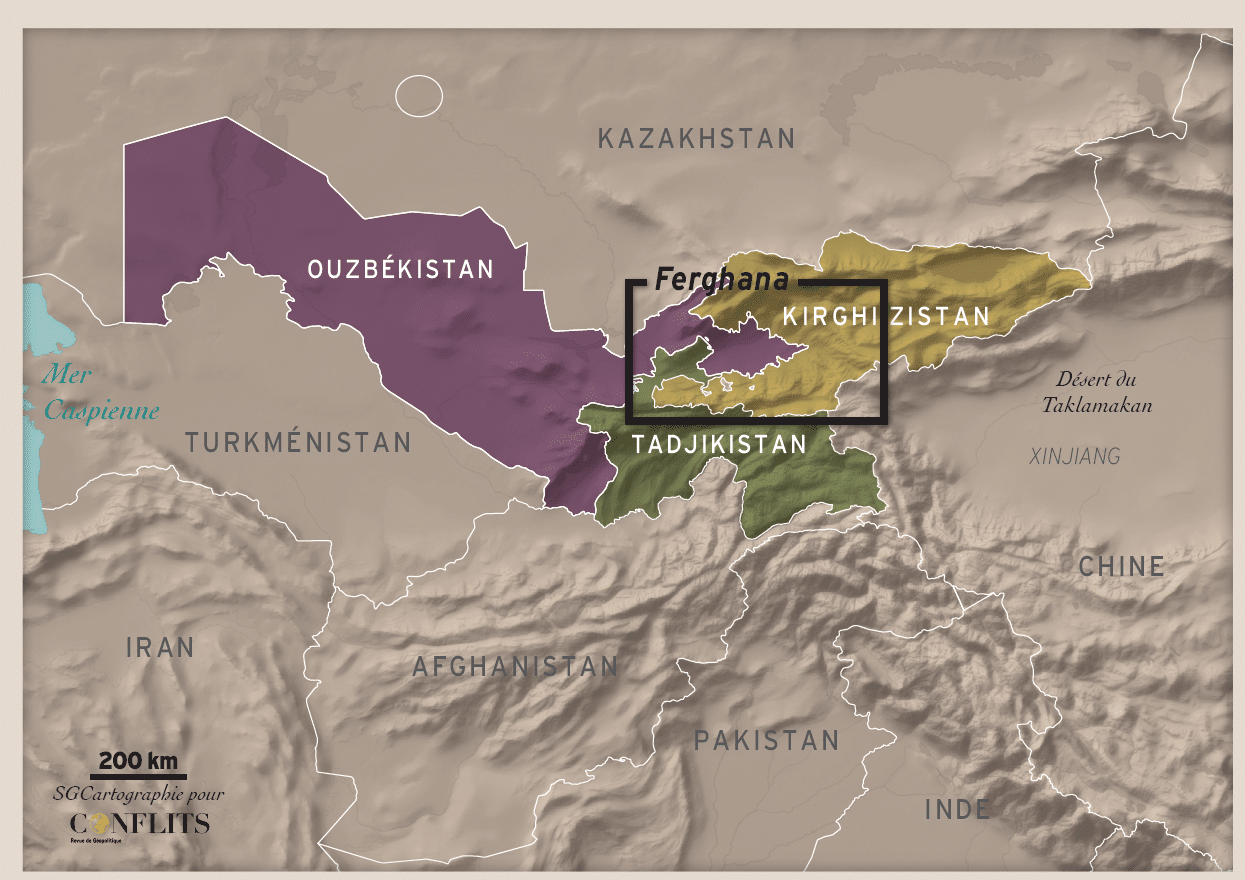

Tokyo travaille donc aussi à se rapprocher de tous les acteurs régionaux qui partagent avec elle la crainte d’une Chine devenue puissance prédatrice et la réticence à l’affronter à seule fin de préserver la suprématie américaine. La diplomatie japonaise est donc de plus en plus active en direction de l’Asie, mais aussi de l’Inde, de la Russie et du Pacifique-Sud.

L’Asie-Pacifique plutôt que l’Asie

Le Japon ne s’est pas vraiment senti « asiatique » jusqu’à une période très récente. Son aventure expansionniste d’après 1868 n’a fait naître que l’idée assez vague d’un cousinage culturel et d’un intérêt commun face à l’Occident. Sa défaite l’a dégoûté de l’Asie, alors que celle-ci ne voyait plus en lui qu’un ennemi sauvage devenu une marionnette américaine. Le Japon est rentré sur la scène régionale après que la débâcle vietnamienne y a démonétisé les États-Unis. Une généreuse politique d’aide officielle au développement (ODA) a dissipé les rancunes en Asie du Sud-Est. Dans les années 1980, certains pays de l’ASEAN ont commencé à vanter un « modèle asiatique » opposé au néolibéralisme anglo-saxon, et des « valeurs asiatiques » qui remettaient en cause le modèle démocratique occidental. Les zélateurs de cette conscience asiatique naissante érigeaient le Japon en exemple.

Pour autant, Tokyo n’a jamais cherché à se poser en leader d’une quelconque intégration régionale qui se heurte à de multiples obstacles. Ce qui a été fait en ce sens l’a été à l’initiative des petits pays de l’ASEAN, sous forme d’une multiplicité de forums, de sommets, de commissions et de zones de libre-échange à divers stades d’avancement. Le Japon y a pris toute sa place, mais il se sent plus à l’aise dans l’espace Asie-Pacifique, où il se flatte de servir de pont entre les deux rives et leurs deux civilisations ; c’est qu’il redoute par-dessus tout de se trouver enfermé dans la cage asiatique avec le tigre chinois. Il a donc poussé inlassablement à la création d’organismes trans-Pacifique, qui ont abouti en 1989 à celle de l’APEC, et veille à ce que tout forum asiatique fasse aussi une place aux États-Unis.

Toutefois, le Japon est de plus en plus conscient que l’Asie lui offre deux ressources précieuses. Au plan économique, elle constitue désormais un « circuit régional intégré de production » où les entreprises nippones jouent un rôle essentiel et qui peut être décisif pour restaurer leur compétitivité. Au plan diplomatique et géostratégique, elle offre à Tokyo un moyen d’échapper dans une certaine mesure au dilemme de la relation triangulaire.

Être joueur et non pas pion dans le « Grand Jeu »

Comme le Royaume-Uni et la Russie au XIXe siècle, les États-Unis et la Chine sont aujourd’hui engagés dans un « Grand Jeu » où le Japon constitue une pièce majeure. Le basculement des forces américaines vers l’Asie (qualifié de « stratégie du pivot ») est le dernier coup de Washington ; le suivant doit être la conclusion du TPP. Le premier risque de provoquer un affrontement sino-américain catastrophique pour l’Archipel ; le second peut affecter son modèle économique et social. Il est donc essentiel pour le Japon de n’être pas un simple pion mais un joueur à part entière : ce n’est pas pour rien que l’actuel Premier ministre Shinzô Abe a consacré ses premiers déplacements officiels à Hanoi, Bangkok et Djakarta.

Le premier coup du Japon consiste à rassembler tous ceux que la Chine inquiète. Les partenaires potentiels incluent la plupart des pays de l’ASEAN, l’Australie, mais aussi l’éléphant indien et l’ours russe que Tokyo serait bien aise d’introduire eux aussi dans la cage asiatique. Nombre de ces pays ayant des relations difficiles avec les États-Unis et/ou le néolibéralisme, le Japon espère faire d’une pierre deux coups : renforcer sa position dans la région et s’affirmer vis-à-vis des États-Unis. Il avance ses pions sous forme d’accords de sécurité bilatéraux (Australie, Inde, Viêtnam), de sommets de défense bilatéraux réguliers (Inde, Russie), de petites manœuvres navales communes… Il joue aussi de l’aide au développement, dont il est le premier donateur pour la quasi-totalité des pays qui ont des frontières communes avec la Chine.

Le Japon joue son deuxième coup dans les négociations du TPP, où il pèse lourd. Il peut y gagner beaucoup d’influence régionale en se posant comme la voix de l’Asie face aux excès du néolibéralisme. Le coup est toutefois difficile car Tokyo doit céder assez pour ne pas faire capoter la négociation, ce qui la brouillerait avec Washington, mais pas trop, sous peine de susciter une levée de boucliers tant dans l’Archipel que dans certains pays de la région.

Le reste du monde est une affaire de ressources

Le Japon n’a ni « mission », ni confettis d’empire. Sa première motivation pour élargir un peu son monde a été l’accès aux ressources, dont il manque cruellement. Elle explique le retournement pro-palestinien de Tokyo dès 1973. Le charbon et le minerai de fer ont beaucoup contribué à rapprocher l’Archipel et l’Australie. Dans les années 1980, alors que l’économie nippone à son zénith manquait de main-d’œuvre, l’ODA japonaise a ciblé certains pays d’Amérique latine, Brésil en tête, qui recélaient une ressource rare : une population d’origine japonaise qu’on pouvait inciter à venir travailler dans l’Archipel. Shinzo Abe a d’ailleurs effectué une tournée dans le continent latino-américain en juillet 2014 pour avancer ses pions dans une région où la Chine est de plus en plus présente.

Depuis une dizaine d’années, l’Afrique a fait à son tour une entrée remarquable dans le monde dont Tokyo se soucie : sa part dans l’aide nippone est passée de 10 % en 2000 à 36,7 % en 2012, et en janvier 2014, le Premier ministre a visité la Côte d’Ivoire, le Mozambique et l’Éthiopie. Une raison majeure de cet intérêt est celui que Pékin manifeste aussi pour ce continent riche en ressources. Enfin, la carte de l’aide au développement révèle aussi l’intérêt de Tokyo pour une quinzaine de micro-États insulaires qui constituent à peu de frais une clientèle électorale à l’ONU, où le Japon est le pays le plus souvent élu au Conseil de Sécurité, ainsi qu’à la Commission baleinière internationale, où il ferraille contre l’interdiction de la chasse.

Et l’Europe ?

Depuis que le Japon connaît l’Europe, il l’a toujours vue se déchirer, puis décliner. Au plan stratégique, elle pèse très peu pour lui. Au plan économique, elle ne représente même pas 20 % de ses échanges avec l’Asie. Pour un pays qui fait de l’identité nationale une valeur existentielle, l’Union semble antinaturelle. Elle et lui ont pourtant en commun un problème géopolitique majeur : comment ne pas se laisser asservir aux intérêts et à la diplomatie des États-Unis sans s’opposer frontalement à eux ? Un mérite de l’Europe aux yeux des Japonais est d’en offrir quelques exemples : ils saluent l’euro et Airbus à la mesure du défi qu’ils constituent à la puissance du dollar et de Boeing.

Volens nolens, le Japon élargit ses horizons. Il le fait dans un esprit radicalement réaliste, en fonction des seules préoccupations qui ont toujours été les siennes. Cette attitude peut chagriner ceux qui rêvent de mettre des considérations moins réductrices dans un jeu international qu’ils voudraient gagnant-gagnant. Le fait est que la diplomatie japonaise moderne, telle que les avatars d’une histoire brutale l’ont forgée depuis moins de deux siècles qu’elle existe, n’y croit pas.

[encadre] Les avatars du pacifisme et du nationalisme japonais

À l’époque d’Edo, la caste des guerriers était haïe par la population à la mesure de la crainte qu’elle inspirait. Avoir construit la nation japonaise en lui faisant croire que ses gènes recélaient « l’esprit samouraï » est un tour de force du régime de Meiji. Il allait de pair avec un nationalisme tout entier, fondé sur l’affirmation d’une spécificité et d’une supériorité, qui faisait du conflit l’élément central des relations avec les autres puissances. Pour autant, les Japonais n’ont jamais aimé la guerre d’amour, et l’armée leur est devenue odieuse après 1945. Pendant deux décennies, les militaires avaient brutalisé la population et fait tuer 2 millions de conscrits. Pour se dédouaner, les élites en firent le bouc émissaire de la défaite : à l’issue du procès des criminels de guerre à Tokyo, sept des huit pendus furent des généraux.

La nation applaudit donc quand l’article 9 de la Constitution, rédigée par les Américains, supprima en principe l’armée. La gauche y voyait un texte sacré et le PLD n’avait pas la super-majorité nécessaire pour la réviser. Pragmatique, il choisit de flatter lui aussi le pacifisme de l’opinion. Pendant quatre décennies, la classe politique unanime communia donc dans la glorification du « Japon épris de paix » (heiwa wo ai suru Nihon). Le pacifisme fut ainsi élevé au rang d’élément essentiel de l’identité nationale. Ce mythe permettait en outre aux dirigeants nippons de se dérober face aux injonctions américaines d’investir davantage dans la défense de l’archipel. Car si des forces armées avaient été reconstituées dès le début des années 1950, leur mission était strictement limitée à la défense du territoire national, les États-Unis assurant tout le reste aux termes du traité de sécurité de 1951.

Le nationalisme nippon, toujours très vivace, s’est reporté sur l’objectif de rattraper l’Occident au plan économique. Mais à mesure que le Japon y parvenait, les États-Unis, inquiets de sa nouvelle puissance, l’accablèrent de critiques. Irrités et frustrés, les Japonais se prirent à douter de la fiabilité du traité de sécurité. De là à remettre en cause le pacifisme institutionnel, il n’y avait qu’un pas. Les dirigeants conservateurs viennent de le franchir en « réinterprétant officiellement » l’article 9 pour autoriser le Japon – sous le nom « d’autodéfense collective » – à venir en aide à une nation « amie » attaquée, à la condition toutefois que cette agression entraîne « un danger immédiat pour l’existence du Japon ». Et au nom de « la sécurité proactive », Tokyo s’autorise également à exporter désormais des matériels militaires…

Les baby boomers élevés dans le mythe pacifiste cèdent les commandes à une génération qui a toujours vu le Japon critiqué par l’Occident et bousculé par la Chine. Mondialisation aidant – comme partout –, l’opinion est en proie à un « petit nationalisme » (puchi nashionarisumu), fait de frustration et d’inquiétude identitaire bien plus que de fierté, dont une partie des médias se fait l’écho. Le PLD le cultive en ranimant comme à plaisir les querelles historiques sur les crimes de guerre, que Tokyo n’a jamais reconnus qu’avec force réserves et contorsions sémantiques.

Pour autant, le spectre d’une résurrection du « militarisme japonais » agité par la propagande chinoise n’est qu’un mythe. Washington n’entend assurément pas laisser Tokyo prendre la moindre initiative susceptible de provoquer un conflit avec la Chine. Au Japon même, à peine 11 % des jeunes seraient prêts à mourir pour leur pays, contre 71 % en Chine (et même 33 % en France)[4]. Et une majorité de l’opinion refuse une éventuelle révision de la Constitution qui enterrerait bel et bien l’article 9. À cette aune-là du moins, le Japon est toujours pacifiste… [/encadre]

J-M. B.

- Équivalent des navires de type Mistral en France.

- Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia. Il regroupe la RPC, la Corée du Sud, l’ASEAN, l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et divers États européens.

- Structural Impediment Initiative.

- 2011, la jeunesse du monde. Sondage de la Fondation pour l’Innovation politique.