Débutée il y a dix ans dans le cadre du printemps arabe et rapidement enchevêtrée avec les problématiques du terrorisme, la crise syrienne a fait converger les intérêts de puissances étrangères autour de ceux du régime. Comment est-on parvenu à un tel statu quo, et quelles conséquences pourrait-il sur la Syrie dans un avenir proche ?

Diplômé en droit et science politique, Mohamed-Amine Khamassi termine actuellement un Master 2 Expertise des Conflits armés à Paris après une année en Égypte. Il rédige des articles personnels autour du Moyen-Orient, la diplomatie et les conflits sur son site Studentnote (www.student-note.fr).

Dix ans d’une ère de menace insurrectionnelle opposée à un gouvernement, permettant toutefois au régime Assad de résister, survivre aux différents soulèvements et luttes armées. Les sentiments écharpés du peuple syrien, pour le peu continuant à vivre sur le territoire, nourrissent des aveux de désespoir et de deuil face à un pays détruit. L’effondrement économique de ce dernier ne fait qu’étouffer certains espoirs résilients liés aux idéaux populaires de paix et dignité. Bachar Al-Assad gouverne ainsi dépourvu de capacité et d’indépendance financière en dépossédant peu à peu l’État de son rôle vis-à-vis des Syriens. Les pénuries de blé et de pétrole[1] favorisent de surcroît l’expansion d’un marché noir florissant et très avantageux pour les classes les plus aisées du pays.

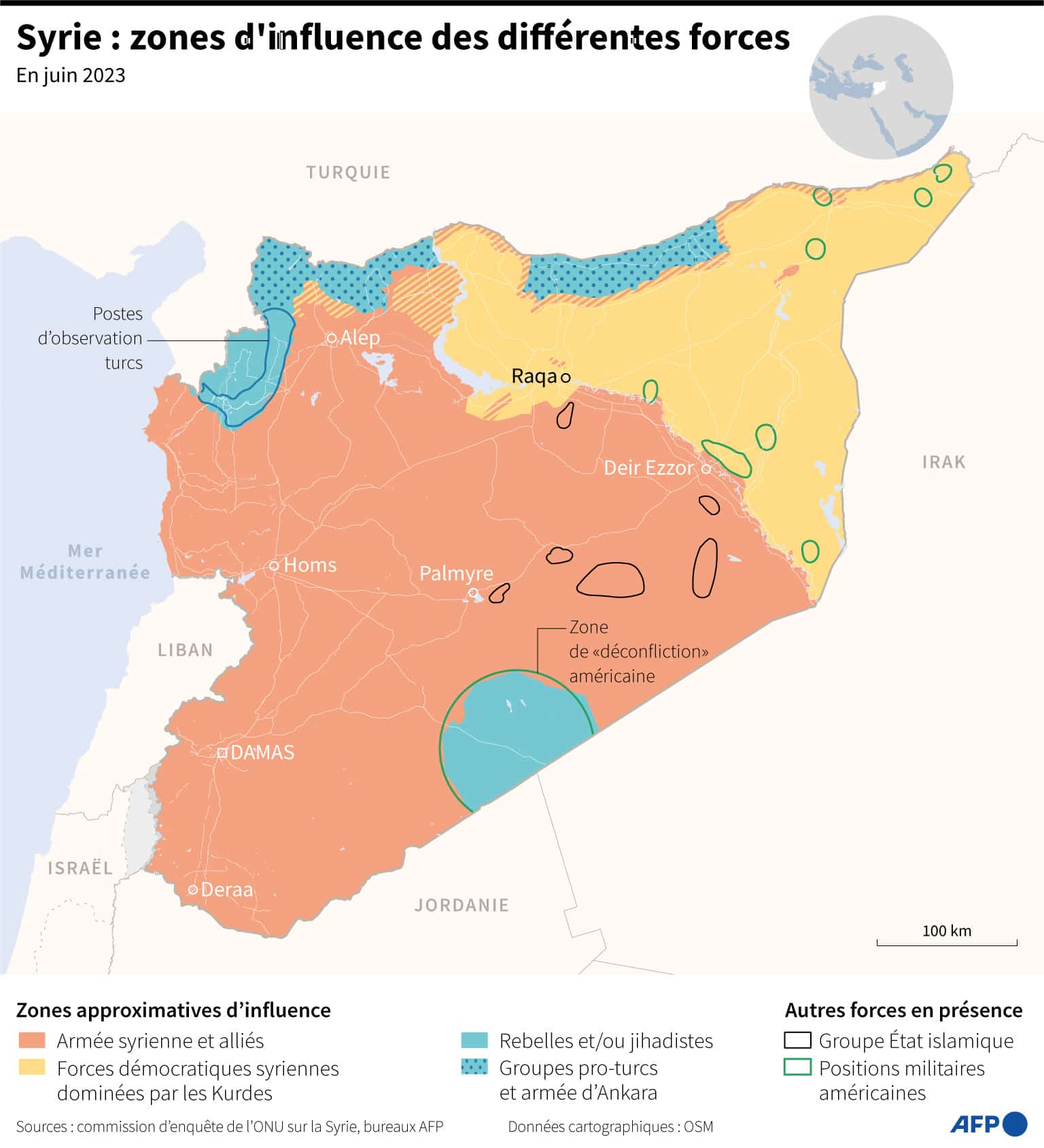

La lutte contre-insurrectionnelle a permis au gouvernement de récupérer 65 à 70% du territoire, grâce aux bombardements russes et à la manœuvre répétée d’accords de désescalade et trêves signés avec la Turquie. Aujourd’hui, la coordination de la sécurité du territoire est principalement dictée par la Russie et la Turquie, deux camps opposés qui semblent appuyer la déliquescence du régime en place en lui imposant des médiations[2], des seuils de non-franchissement[3] ainsi que la gestion des réfugiés, et un rôle de seconde main dans les opérations de reconquête militaire[4]. Ce cadre de crise a permis à des attaques rebelles sporadiques de subsister et d’alimenter les esprits révolutionnaires. Le Nord-est syrien suscite quant à lui des interrogations pour l’année 2021, la nouvelle administration américaine semblant inverser la politique de retrait de ses troupes au sol. Plus précisément, c’est le risque d’un retour en force de l’opposition États-Unis/Iran initiée par D. Trump, accompagnée cette fois-ci du soutien aux Forces démocratiques Syriennes, qui semble se faire jour. L’administration Biden continuerait alors de s’insérer dans le cercle de négociation kurdo-turque, d’appuyer un rôle de stabilisation de la région face à la résurgence de Daesh et d’Al-Qaïda tout en augmentant la pression territoriale face au régime Assad. C’est un équilibre déjà bouleversé que le gouvernement syrien, devant manœuvrer en accord avec le soutien iranien et russe, eux-mêmes confrontés à de multiples tensions régionales, aura peine à conserver. Le spectre des menaces étant particulièrement diffus, notre propos portera sur les conséquences de la lutte antiterroriste. Elle a eu, à notre sens, un rôle de prisme réfractant chaque intervention étrangère en dehors des actions majeures d’opposition politique au régime. Elle a permis très tôt de polariser les issues du conflit entre deux axes : Daesh ou Bachar. Entre le discours politique, la confrontation d’intérêts régionaux et la plongée dans une guerre aux issues toujours plus incertaines, le contre-terrorisme constitue le liant d’une série de circonstances favorables à la survie du régime.

À lire également

Nouveau Numéro spécial : Regards sur la guerre

La faille du contre-terrorisme global

D’abord, la globalisation de la guerre initiée par George W. Bush dès 2003 a nourri la souricière terroriste au Moyen-Orient et a, de fait, globalisé la menace. Les réseaux de recrutement se sont densifiés et élargis. Cette expansion a créé différents pôles idéologiques dont est issue l’émergence de Daesh. L’instauration d’un califat pour étendre le djihad global s’oppose à la stratégie d’expansion et de communication mondiale du djihad prôné par Al-Qaïda.

La lutte antiterroriste en Syrie, qui plus est dans le cadre d’une guerre non conventionnelle, doit admettre comme premier objectif la protection de la population civile. Les gouvernements répondent donc de cette volonté pour justifier dans un premier temps le discours politique de guerre, puis l’intervention et les moyens employés. Qu’est-ce qui a donc empêché les acteurs internationaux de bénéficier d’un tel rôle salvateur pouvant précéder un réel appui aux populations locales et une opposition au pouvoir ?

Il nous faut, ici, revenir sur l’évolution de la situation syrienne à partir de 2011. Le régime Assad a immédiatement soutenu fermement des actions de contre-insurrection. Tactiquement, le déplacement de population est devenu prioritaire dans la stratégie de « nettoyage » de la rébellion. Les bastions d’opposition comme Daraya ou des quartiers de Damas ont ainsi été attaqués et détruits, démolis, sous couvert de lutte antiterroriste au courant de l’année 2012. Cette approche, mal avisée, a profondément changé la nature des tensions passant d’insurrections, luttes sous différents drapeaux, à une véritable guerre civile et sectaire. L’intérêt du discours politique est là aussi notable en ce qu’il traduit progressivement la volonté du régime de ne plus signaler les victimes militaires. Le régime parle de conspiration terroriste contre laquelle il avait historiquement joué un rôle relativement ambigu de soutien[5] puis d’opposition en fonction des alliances occidentales. Ainsi, est éludé dans un premier temps le caractère révolutionnaire et populaire des soulèvements. Enfin, il s’agit d’effacer les faiblesses chiffrées du régime. Les pertes commencent peu à peu par être estimées par les médias d’opposition (7000 morts et 30 000 blessés fin 2012). La diplomatie internationale à ce moment précis craint le revers d’une guerre confessionnelle de plus en plus probable tant les sentiments anti-alaouites deviennent crispants. Les États-Unis prennent garde à ne pas renouveler l’erreur du démantèlement des forces de sécurité irakiennes par l’administration Bush, aussi consacrent-ils une certaine importance à la préservation de l’appareil d’État syrien. Les issues politiques à ce conflit sont alors priorisées et la France joue un rôle majeur dans la proposition de résolution.

C’est là une limite de la lutte antiterroriste globale. Les institutions de sécurité instaurées par Hafez Al-Assad sont maintenues, par peur de déstabiliser encore davantage la région, au gré d’espoirs naïfs de transition démocratique[6]. Nous discernons ici un sillage plutôt politique que stratégique : la culture militaire américaine de guerre globale contre le terrorisme a conservé un logiciel contre-insurrectionnel. Mais cela a été tempéré par ses récentes expériences dans la région d’où le choix d’une résolution politique de ce que l’on n’appelait pas encore un conflit.

La convergence vers la lutte antiterroriste

Localement, la répression du régime sévit et grandit. Les oppositions se multiplient et commencent à se militariser. L’opposition syrienne bénéficie d’un soutien public et quasi unanime de la communauté internationale, mais ni les États-Unis ni les Européens ne souhaitent officiellement l’appuyer militairement. La maîtrise du temps court échappe aux penseurs, diplomates, et stratèges liés à une alternative syrienne. En effet, il était admis que le discours politique aurait son efficacité à court terme pour prévoir une transition démocratique sur le plus long terme. Ces hésitations quant à l’intervention armée reposaient sur l’idée que la lutte armée était plus coûteuse et plus longue, or, les priorités s’inversaient à mesure que l’apparition des cellules djihadistes se profilait. Le temps de gestion de la crise syrienne symboliquement fini par la fameuse « ligne rouge » s’insérait de plus en plus dans celui d’une lutte antiterroriste qui allait nécessiter des moyens plus concrets. Le massacre de la Ghouta augmenta les craintes d’acquisition d’armements non conventionnels en faveur de groupes comme Al-Qaïda, ce pour quoi le programme de démantèlement de l’arsenal chimique syrien proposé par les Russes arrive à point nommé.

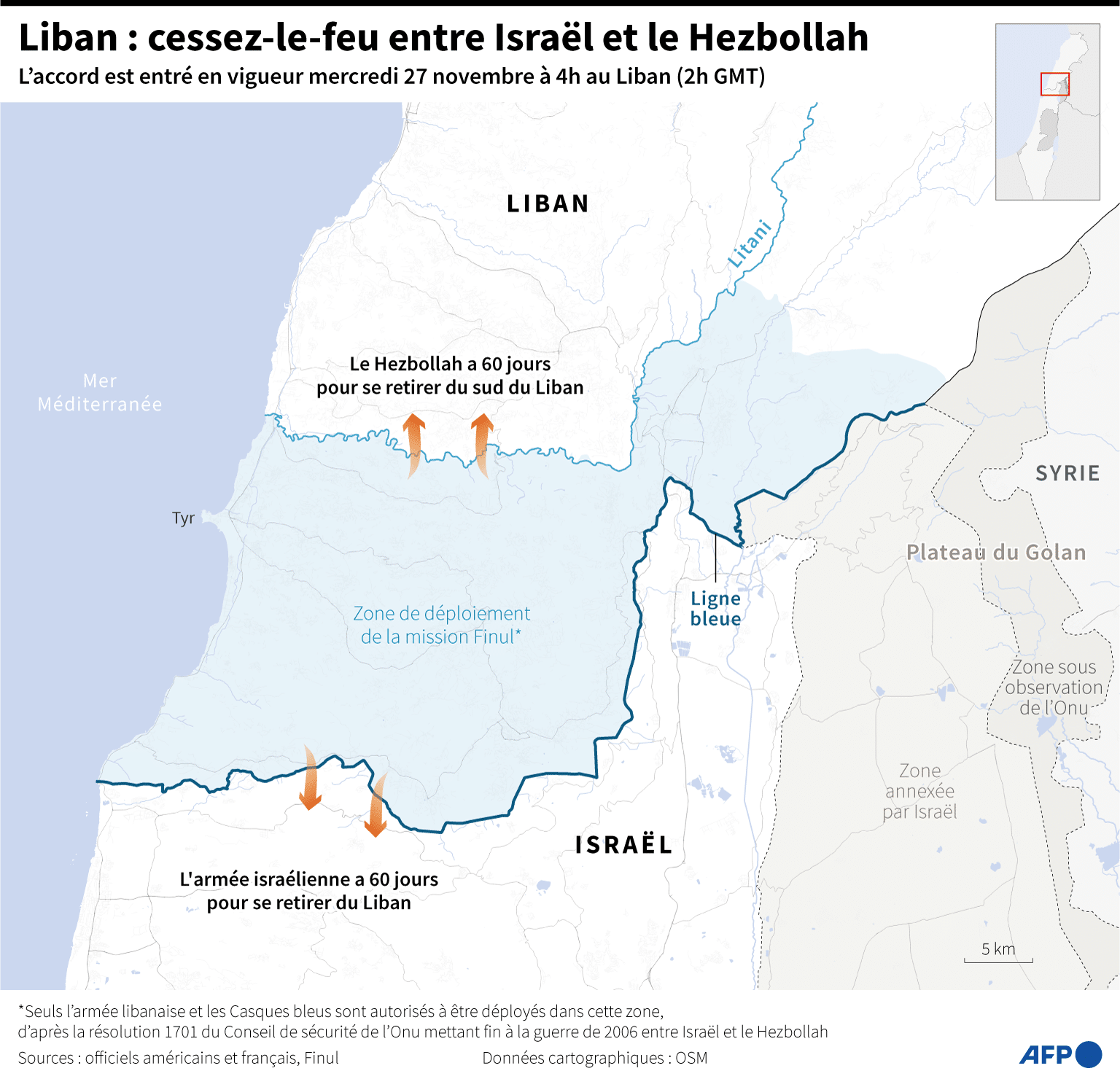

Dès 2014, Daesh devient le centre des préoccupations internationales. Les attentats commis en France concrétisent la globalisation de la menace terroriste et pavent la route vers le discours politique du ni-ni, imbriquant la transition démocratique avec la lutte contre Daesh, un combat entamé dès janvier 2014 par les révolutionnaires syriens à Alep. Les camps qui se constituent achèvent de sortir la communauté internationale de toute temporalité favorable à une opposition politique ou militaire au régime Assad. D’un côté, la coalition internationale choisit l’ennemi djihadiste, tandis que la Russie, l’Iran, le Hezbollah Libanais et la Turquie décident de s’impliquer dans le combat du régime face à la rébellion. Le gouvernement syrien est principalement soutenu par les Russes et des milices pro-iraniennes venues préserver leur allié chiite. Les multiples fronts auxquels se confronte la coalition dans le cadre de sa lutte en Irak et en Syrie créent des points de rupture bénéfiques au gouvernement syrien. Comme le montre l’exemple de l’offensive de Daesh contre Azaz au Nord-Ouest, les djihadistes profitaient aux objectifs loyalistes tandis que les révolutionnaires sunnites se heurtaient successivement à ces deux forces[7]. On ne saurait évoquer les conséquences du contre-terrorisme sans parler des vastes opérations turques à la frontière nord. Le président Erdogan y a lancé trois opérations antiterroristes contre le PKK et les YPG afin d’empêcher la formation d’un « couloir terroriste »[8]. Les États-Unis ont contribué à cette situation, à travers le lent établissement d’une région semi-autonome et le soutien aux YPG contre Daesh depuis l’ère Obama. La préservation d’intérêts américains régionaux alimente des leviers de tensions, négociations, coopérations justifiant l’importance de l’appareil d’État syrien actuel. Cette négligence cimente une alliance entre le régime et les Kurdes lors du retrait de troupes américaines contre l’opération turque Source de Paix en 2019.

Un statu quo fragile

Cette région semi-autonome est, en effet, une source de pression territoriale contre le régime syrien. En outre, la région connaît plusieurs attaques sporadiques de cellules dormantes de Daesh depuis deux ans. De Homs à Deir El Zor, des camps de réfugiés et de détenus sont en proie à la radicalisation et au manque d’autorité. Les forces kurdes font donc face à la résurgence des djihadistes, et à l’aggravation de conditions humanitaires et sécuritaires dangereuses pour les habitants et les ONG intervenantes[9].

Du côté du régime, les mêmes problématiques limitent sa gouvernance sur des provinces comme Deraa. Fin 2020, des officiers du régime ont subi plusieurs attaques officiellement qualifiées de « terroristes » et le semblant d’autorité donné aux rebelles lors d’accords de réconciliation négociés par les Russes est mis à mal. La gouvernance hybride est une menace pour le régime syrien et la défense antiterroriste est prétextée pour une prochaine reconquête contre-insurrectionnelle et territoriale. Le territoire syrien abrite, à l’image de ces camps, les séquelles alarmantes d’une « guerre contre la terreur » : la question du rapatriement de djihadistes, de gestion des réfugiés et d’une population en proie à des sanctions économiques contre-productives[10]. La terreur constituera indéfiniment le camp ennemi, la population civile a perdu de son arabisme unificateur et se fige dans des luttes sectaires auxquelles elle ne veut plus appartenir. La crise de la résurgence islamique et celle des territoires fait partie d’un mal plus grand, habité par la confrontation croissante d’intérêts opposés à la stabilité, à l’expression et à la protection du peuple syrien.

À lire également

Illusion et désillusion d’une Grande Syrie arabe

[1] La zone pétrolifère est concentrée au Nord-Est au bord l’Euphrate gardée par les Kurdes et américains.

[2] Les Russes se sont érigé un rôle d’intermédiaire internationale et local clé.

[3] Les Turcs préservent des provinces clés dans la région d’Idlib.

[4] La puissance de feu aérienne russe est la clé du succès des opérations de reconquête territoriale du régime.

[5] Notamment l’instrumentalisation de la guerre d’Irak au nom de « l’urgence commune face à la menace terroriste, Bernard Rougier, L’Oumma en fragments. Contrôler le sunnisme au Liban, Paris, PUF, 2011.

[6] Leon Panetta, U.S. Defense Chief, « Says Syria Military Must Remain Intact When Bashar al-Assad Is Ousted,” Reuters, August 30, 2012.

[7] Sans compter les forces kurdes.

[8] “Turkey will never allow the formation of a terror corridor in the south of its borders, and our fight against the terrorist organizations, particularly DAESH and PKK/YPG, will continue with determination”, Hulusi Akar, ministre turc de la Défense.

[9] Le 24 février 2021, la mort d’un employé de Médecin sans frontières au camp de déplacé d’Al-Hol a poussé l’organisation à suspendre ses activités externes au camp.

[10] Loi d’embargo « César » adoptée par les États-Unis.