La situation des zones montagneuses au Moyen-Orient n’est pas réductible à un seul modèle, à la fois dans leur géographie naturelle et dans leurs configurations géopolitiques. Grâce aux deux cartes suivantes, nous établirons une typologie critique des différents reliefs et de leur évolution récente au sein d’un Moyen-Orient parcouru par des tensions multifactorielles (crise syrienne, conflit Israël-Hamas, révolte houthie, résurgence de Daech, ambitions iraniennes, tensions énergétiques et maritimes)[1].

Les cartes ont été créées par Olivier Hanne

Article paru dans le N55 de Conflits : Géopolitique des montagnes

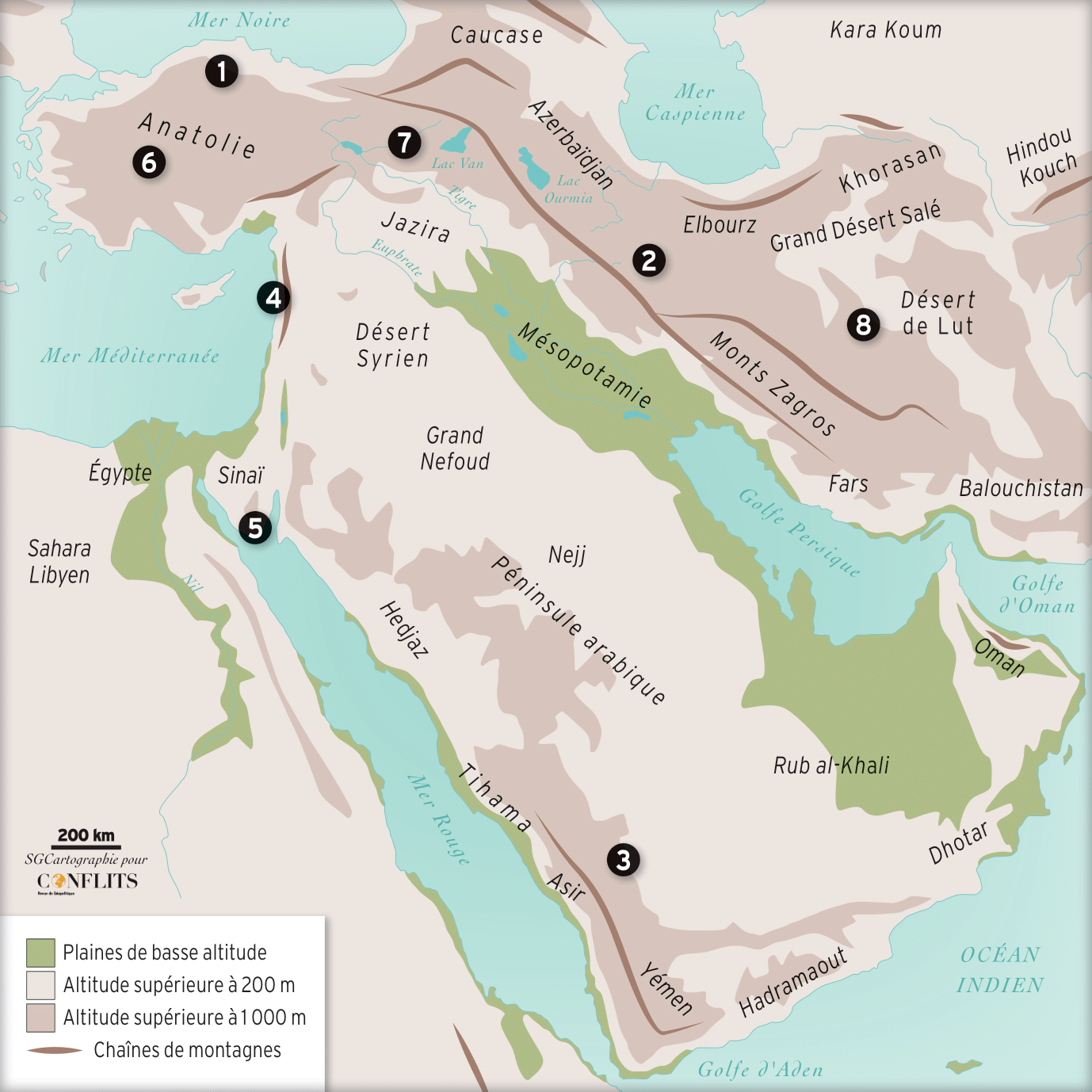

Typologie géographique

D’un point de vue géographique, les territoires concernés par la montagne sont de deux types : des chaînes de reliefs qui créent des ruptures spatiales (no 1 à 5) et des hauts plateaux occupés et aménagés (no 6 à 8).

Ce schéma binaire doit toutefois être nuancé :

1 – La chaîne pontique turque, qui culmine à 4 000 mètres, sépare les côtes de la mer Noire, au climat subtropical, du centre du pays, auquel elle tourne le dos. L’isolement de ce milieu a généré des identités régionales fortes et des systèmes politiques autonomes. Il se révèle attractif sur le plan touristique (stations de ski, espaces balnéaires), notamment pour la clientèle des pays du Golfe ou des Russes exilés à cause de la guerre en Ukraine.

2 – Les hautes montagnes iraniennes font fonction de barrière entre les invasions d’Asie centrale et les civilisations sédentaires du Croissant fertile. Ces chaînes ont donné naissance à des sociétés pastorales et guerrières.

3 – Les montagnes yéménites (3 000 m d’altitude en moyenne) sont un véritable château d’eau. Ici, les conditions climatiques ont facilité la vie sédentaire grâce aux palmeraies et aux céréales. Cette « Arabie heureuse » d’Hérodote offre des possibilités agricoles quasi méditerranéennes. Ce relief s’abaisse vers le nord par des roches éruptives enfermant le Hejâz, qui tourne ainsi le dos au désert saoudien du Nejj.

4 – Les hauts reliefs du Levant (de 2 000 à 3 000 m), traversés de vallées étroites (Jourdain, Oronte, Bekaa). Méditerranéen et forestier, il s’agit d’un des milieux les plus arrosés de la région. Ici, les montagnes jouèrent le rôle de refuge pour les minorités et les sectes (maronites, chiites, druzes, alaouites). La principale menace pour elles n’a pas tant été l’islamisation que les pouvoirs centraux et surtout l’insécurité entretenue par les tribus bédouines.

5 – Le sud du Sinaï, essentiellement désertique, offre des hauteurs de 2 500 m et crée – avec le désert au nord – une large zone tampon entre les continents asiatique et africain.

6 – Le plateau anatolien (entre 1 000 et 2 000 m d’altitude), longtemps de peuplement indo-européen puis turc, est barré au sud-est par les monts Taurus (plus de 3 000 m). Formé de steppes semi-arides, le plateau est marqué par un froid sec ; il gèle plus de deux mois dans l’année. Difficile à conquérir et à conserver, son contrôle fut pourtant indispensable pour prendre Constantinople.

7 – Le socle arméno-kurde, massif et humide, marqué par un relief élevé (plus de 2 000 m et jusqu’à 5 000 m), compartimenté et très froid (cinq mois de gel autour du lac Van), s’abaisse lentement vers le sud et la Mésopotamie. Dans cet environnement aux ressources précaires, les systèmes politiques ont dû composer avec des populations semi-nomades et les habitudes de la transhumance. Après le génocide des Arméniens qui peuplaient ces régions, ce sont surtout des Kurdes qui, aujourd’hui, les occupent, d’où le dicton fameux : « Le peuple kurde n’a d’autres amis que les montagnes. »

8 – Les plateaux iraniens (jusqu’à 2 000 m) enserrent un espace désertique froid au centre, tandis que les bords sont ouverts aux influences extérieures. La forêt-steppe des hauts reliefs est propice aux activités pastorales, mais gêne les communications. Le plateau constitua durant toute l’histoire la porte d’entrée des invasions venues de l’Asie.

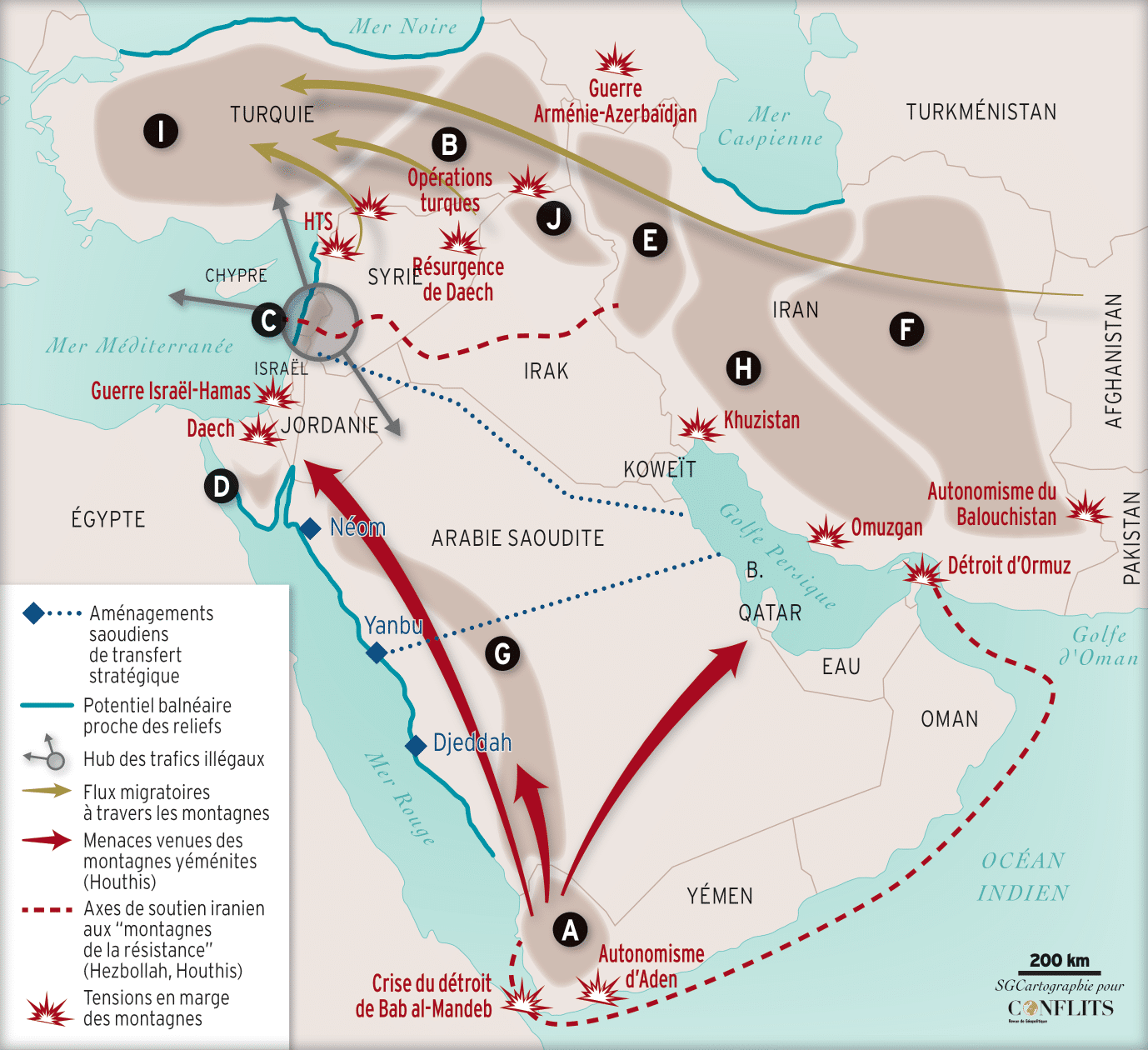

Typologie géopolitique et socio-économique

La seconde carte classe par ordre de déstabilisation (des plus fragmentés aux plus stables) ces espaces en fonction des tensions internationales et du degré d’intégration au cadre national.

A – Le Yémen du Nord est dans la région le plus fragile territoire en altitude. Mobilisée par la résistance des Houthis (déjà active en 2004), la population à majorité zaydite (branche du chiite) remet en question l’unité du pays depuis 2014 et, pour cela, profite des réseaux iraniens (armement, missiles, drones, formation militaire) au nom d’une solidarité chiite fantasmée. Protégés par les hauts plateaux et soudés dans une forte cohésion sociale, les Houthis ont déjoué les offensives militaires saoudiennes et émiraties, pourtant d’une rare violence contre les civils. Après une période de relative désescalade (2020-2024), les Houthis ont relancé les hostilités en multipliant les attaques aériennes contre l’État hébreu et les installations d’hydrocarbures de l’Arabie saoudite et des Émirats. Depuis un an, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis se sont ralliés à ce dernier et la menace touche désormais les navires de commerce transitant par le Bab al-Mandeb. Ici, la montagne sert de forteresse inexpugnable à une organisation populaire qui peut s’y maintenir indéfiniment, malgré son isolement géographique.

B – Le plateau kurde a peu profité du développement économique de la Turquie jusqu’aux années 1990, avant que l’État initie de vastes aménagements hydrauliques dans la partie méridionale. Ceux-ci ont permis à la Turquie de mener une véritable guerre de l’eau contre ses voisins en contrôlant le débit de l’Euphrate et du Tigre (74 % de la disponibilité en eau de la Syrie dépend de la Turquie, et 53 % pour l’Irak). En outre, la région est disputée par l’armée turque au mouvement indépendantiste kurde du PKK. Après la chute de l’URSS, le PKK a perdu son principal soutien et est considéré par les pays de l’OTAN comme un groupe terroriste (le conflit a provoqué au moins 50 000 morts). Malgré sa connaissance du terrain, ses capacités de guérilla se sont réduites, mais sans que l’organisation soit vaincue ni son recrutement asséché. Afin de l’éradiquer, la Turquie a déclenché de nombreuses offensives en Syrie du Nord, contre les alliés du PKK que sont les Kurdes syriens (YPG), et dans le nord de l’Irak, contre les bases arrières et les caches que le PKK a installées dans les reliefs.

C – Les montagnes syro-libanaises connaissent des fragmentations accrues depuis 2012, dues à la guerre civile syrienne, aux déplacements des réfugiés et à la crise intérieure au Liban. La montagne alaouite, longtemps isolée, a profité avec l’avènement des Assad en 1970 de ses liens avec les cercles du pouvoir et de la proximité du littoral (stations balnéaires, grandes villes, ports, terminaux pétroliers). Elle n’a pourtant pas échappé à la saignée des hommes après douze années de conflit, et a elle-même subi des purges contre certains clans jugés infidèles au président Assad. Les druzes se sont implantés au Moyen Âge dans les reliefs du Liban et en Syrie (mont Hauran), où leur fidélité est toujours à conquérir. Ils ont ainsi participé aux émeutes de 2011-2012. Malgré la forte présence des milices chrétiennes dans le nord du mont Liban, le Hezbollah avec ses 50 000 hommes a acquis dans les montagnes et la Bekaa une place considérable en utilisant la lutte contre Israël et le soutien au régime de Damas. Il se finance grâce aux trafics (ex. : cannabis de la Bekaa), à ses entreprises et à son « impôt révolutionnaire » prélevé dans ses espaces de contrôle. La zone – associée à Israël – est devenue le principal hub régional pour le trafic d’antiquités venues d’Irak, lesquelles transitent ici avant d’être acheminées vers l’Europe, via l’Arabie saoudite ou la Turquie. Enfin, la dégradation de l’environnement y est forte en raison de l’urbanisation anarchique, de la pollution et du surpâturage incontrôlé. La calamiteuse gestion des déchets à Beyrouth prospère depuis 2015 sur des décharges sauvages dans les montagnes voisines.

D – Les reliefs du Sinaï sont dédiés à un modeste tourisme religieux (le mont Sinaï et le monastère Sainte-Catherine), mais profitent de moins en moins des stations balnéaires de la côte, en raison du danger entretenu par Daech, très implanté dans la partie nord. L’armée égyptienne peine à reprendre le contrôle du territoire, malgré la proximité du canal de Suez, manne financière pour l’État central.

E – Le Kurdistan iranien, qui se prolonge au nord par les montagnes azéries et la minorité arménienne, connaît une instabilité croissante depuis 2019 en raison de soulèvements populaires qui mêlent revendications locales, exigences démocratiques et hostilité au régime de Téhéran. Des armes légères transitent depuis le Kurdistan irakien, poussant l’Iran voisin à intervenir sur les frontières et même dans le territoire irakien (ex. : frappe aérienne à Sidekan le 12 juillet 2019). L’instabilité de la zone se conjugue, plus au nord, aux exécrables relations diplomatiques entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Téhéran exerce un contrôle strict sur sa minorité azérie et, craignant sur celle-ci une éventuelle influence de Bakou, a préféré soutenir l’Arménie, chrétienne, contre son concurrent azerbaïdjanais, dont la population est pourtant chiite, mais qui s’est rapproché d’Israël pour son armement.

F – L’est de l’Iran est largement marginalisé, mal intégré au reste du pays et joue le rôle de zone de transit pour les migrations et les drogues afghanes, malgré le contrôle renforcé aux frontières.

G – Les montagnes qui ceinturent le Hejâz ont longtemps constitué une barrière entre les côtes occidentale et orientale de l’Arabie saoudite, toutefois cette fracture s’est résorbée dans les années 1990 (aménagements d’oléoducs, d’autoroutes, tourisme intérieur) et plus encore depuis la mise en place du projet Vision 2030 de Mohammed Ben Salmane. En cherchant notamment à transférer le pivot économique du pays du golfe Persique vers la mer Rouge (ex. : NEOM), l’État espérait s’affranchir de la menace iranienne. Mais les attaques houthies sont venues contrecarrer cette stratégie.

H – La région des monts Zagros et ses marges constituent le cœur historique de l’Iran où la population est essentiellement persane et chiite. Ici, le contrôle du régime de Téhéran est assuré, malgré les menaces périphériques dans les zones kurdes et arabes (Ormuzgan, Khuzistan).

I – L’Anatolie est le cœur identitaire de la nation turque avec Ankara, sa capitale. Bien que spécialisée dans les activités industrielles et agricoles, elle fournit la main-d’œuvre du pays et un réservoir migratoire pour l’Union européenne. Le plateau est parcouru par les pipelines depuis la mer Noire (Blue Stream) et la Caspienne (TANAP) grâce à l’alliance avec Bakou. Depuis 2014, le président Erdogan s’appuie sur cet espace conservateur et religieux pour mener de vastes opérations de guerre contre le nord de la Syrie et de l’Irak, en coopérant aussi avec les minorités turkmènes, de l’autre côté de la frontière. Il s’appuie aussi en Syrie sur l’implantation du groupe islamiste HTS, avec lequel il collabore contre Damas.

J – Le Kurdistan irakien, à cheval sur les montagnes turco-kurdes et sur la plaine de Ninive, aride et arabe, est le plus développé et le plus autonome des territoires d’altitude du Moyen-Orient. Bien qu’assis sur la corruption et le clientélisme, sans aucun accès à la mer, il noue des liens étroits avec l’Europe et Israël. Les réseaux entre Erbil, Tel-Aviv et Washington expliquent les pressions iraniennes, qui mêlent le bâton (ex. : frappe aérienne près d’Erbil le 8 janvier 2020) et la carotte (projet de zone de libre-échange au passage frontalier de Bashmagh). Les élites kurdes coopèrent avec la Turquie à la fois sur le plan militaire (contre le PKK) et économique (investissements turcs dans les secteurs du BTP, de la finance et du médical, oléoduc de raccordement entre le Kurdistan et le port turc de Ceyhan). Cependant, depuis 2019, l’indépendance est une ligne rouge que les Occidentaux refusent de soutenir, notamment pour ne pas affaiblir l’Irak. Afin de garantir son autonomie stratégique, et malgré la guerre en Ukraine, le Gouvernement régional (GRK) coopère ponctuellement avec la Russie. Toutefois, la manne pétrolière tend à se réduire depuis 2022, en raison du manque d’investissements, de la corruption et de l’hostilité de Bagdad qui préempte la vente des barils.

La montagne dans les enjeux régionaux

Les régions de montagnes ne sont pas isolées des enjeux du Moyen-Orient et connaissent comme les autres milieux les mêmes problématiques : la question israélo-palestinienne, l’instabilité sociale et politique, les trafics, le communautarisme qui prend des formes militantes et miliciennes accrues aux dépens de l’État central. Même s’ils contraignent les flux, les reliefs ne font nullement barrage aux échanges. Le développement économique peut y être réel, ainsi dans le Kurdistan irakien. Au Liban, le taux de pauvreté est faible dans la montagne maronite, mais très fort dans la plaine de l’Akkar. On y retrouve une administration intermittente qui participe à la marginalisation des périphéries, phénomène qui touche aussi les plaines (ainsi la badiya syrienne) et que les crises depuis 2011 ont renforcé dans certaines régions (ex. la montagne druze).

Certains aspects leur sont spécifiques, comme la forte disponibilité en eau qui en fait des châteaux d’eau disputés (ex. : socle kurde, Liban, Yémen du Nord). L’exode migratoire y est plus marqué qu’ailleurs. Ainsi, les Alaouites ont eu tendance dans les années 1990-2000 à quitter leur refuge pour Damas. Enfin, les trafics y sont plus intenses en raison de la difficulté à contrôler ces territoires. Dans la zone des Houthis par exemple, des élites servent de relais pour les taxations et la contrebande (drogues, carburant, armes, produits de consommation courante), et contrôlent de petits opérateurs. En 2021, le commerce de captagon, drogue de synthèse, a rapporté plus de 5 milliards de dollars, impliquant à la fois le Hezbollah, le régime de Damas et leurs différents réseaux.

Notons enfin qu’à l’échelle locale, ces analyses se nuancent. Dans les montagnes du Kurdistan iranien, la marginalisation des populations touche plus les Kurdes sunnites que chiites. La grande ville de Kermanshah, Kurde chiite, est particulièrement développée et connectée au pays, et le soutien au régime y est fort. Les manifestations dans la zone ne sont pas systématiquement ethniques ou communautaires, mais concernent le plus souvent la cherté de la vie et la corruption.

[1] Pour une approche spatiale et historique, cf. O. Hanne, Les Seuils du Moyen-Orient. Histoire des frontières et des territoires, 2017.

À lire aussi :