Fondée le 22 mars 1945 au Caire par sept pays arabes : l’Égypte, l’Arabe saoudite, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord, à travers la ratification d’un pacte constitutif, la Ligue des États arabes est une organisation régionale dont l’objectif est, selon sa charte, de promouvoir les relations entre les pays arabes et de défendre leurs intérêts dans le respect de la souveraineté et de l’indépendance de chaque État membre. Force est de constater que les résultats demeurent plus que mitigés.

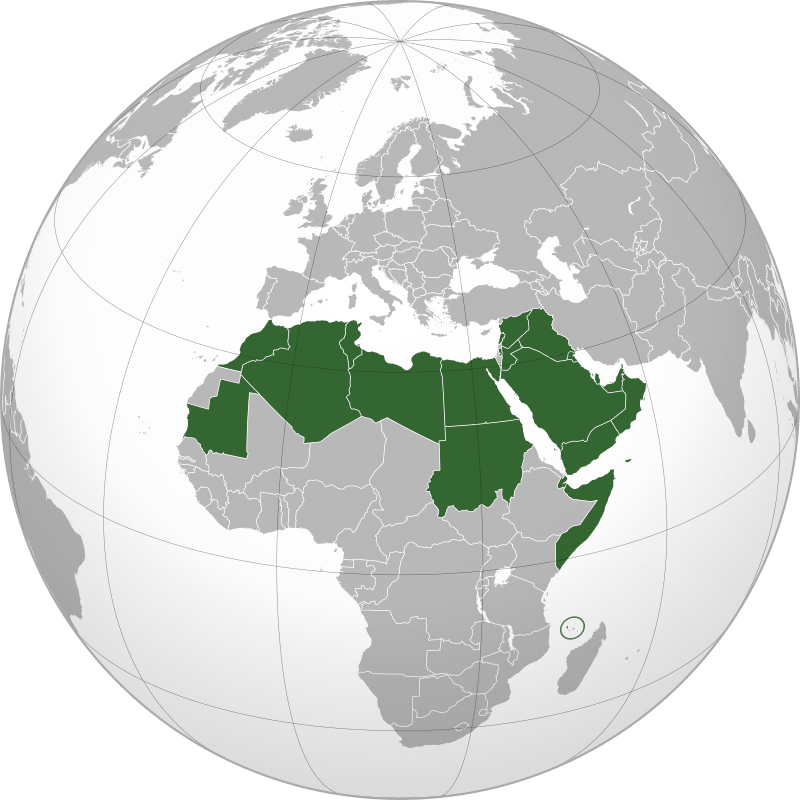

La fondation de la Ligue arabe répond à l’objectif premier d’unifier la position arabe sur la question de la Palestine, une antienne qui reviendra en boucle dans tous les discours, à chaque sommet, mais à des degrés d’intensité variable. La ligue s’est élargie au fil des indépendances, la Libye (1954), le Soudan (1956), le Maroc et la Tunisie (1958), le Koweït (1961), l’Algérie (1962), le Yémen du Sud (1967), le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman (1971), la Mauritanie (1973), la Somalie (1974), l’OLP (1976), Djibouti (1977), les Comores (1993). À l’image de la plupart des organisations régionales, la Ligue des États arabes repose sur cinq organismes principaux : le Conseil de la Ligue, le Conseil économique et social, le Conseil des ministres, les comités permanents et le secrétariat général. Depuis sa fondation, son siège se trouve au Caire et son secrétaire général est égyptien, mise à part la période de 1979-1990 où le siège fut transféré à Tunis.

Des divergences insurmontables…

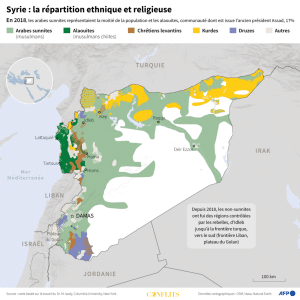

Les élargissements successifs n’ont pas atténué les dissensions entre des pays aux relations conflictuelles ou aux désaccords idéologiques. Celles-ci sont accentuées après le renversement des monarchies égyptienne en 1953 et irakienne en 1958 par des mouvements nationalistes d’inspiration socialiste. Dès le départ, on observe que si les Hachémites qui règnent en Irak et en Jordanie aspirent à un grand État arabe réunifié, Égyptiens, Saoudiens et Yéménites préfèrent parler de coopération dans le respect de l’indépendance et de la souveraineté de chaque État. Aux yeux du Caire et de Riyad, la Ligue est un outil au service de leur affirmation sur la scène internationale comme puissance régionale. Ils sont soutenus par la Grande-Bretagne qui dispose alors de leviers très importants dans la région tout en demeurant hostile à la création d’un État panarabe réunifié. Les principaux poids lourds de l’organisation s’attachent au début à ménager Londres, de sorte que la décolonisation du monde arabe ne figurait pas de manière explicite parmi les objectifs du pacte constitutif. Rien d’étonnant si les termes alliance, unité, fédération, confédération, ne figurent nullement dans le texte fondateur. Cette position change avec l’arrivée au pouvoir en Égypte des officiers libres en 1952, sous la conduite du colonel Nasser, qui se hissera en hérault de l’unité arabe et du combat anti-impérialiste. La nationalisation du canal de Suez en 1956, suivie de l’acte d’union avec la Syrie deux ans plus tard, marque l’affaiblissement des puissances coloniales franco-britanniques, en moindre mesure italienne. Mais l’aspiration à l’unité arabe se heurte dès le début à une absence de consensus sur les moyens d’y parvenir.

Si le combat pour la cause palestinienne est présenté comme un moyen, la Ligue se retrouve paralysée tout au long de son histoire par des conflits et des ingérences étrangères. Mais aussi une charte ambiguë et des ambitions limitées.

Presque quatre-vingts ans après sa création, ni la question de la périodicité des sommets arabes n’a été tranchée, ni celles de la procédure des votes, ou encore du caractère contraignant des décisions et du recouvrement des cotisations. Des décisions non contraignantes qui s’accompagnent du non-respect des engagements pris par les dirigeants arabes. Le diagnostic est établi en son temps par l’économiste universitaire et futur ministre égyptien des Affaires étrangères Boutros Ghali en 1968[1]. Pour pallier les nombreux écueils, la Ligue a créé des organes et structures qui n’ont fait qu’accentuer la paralysie. Le Conseil, les commissions spécialisées, le secrétariat général… une inflation structurelle aux résultats désastreux qui ont pour noms lourdeur, inefficacité de l’appareil, doublons, incoordination, querelles d’ego entre dirigeants arabes, asphyxie et crise de confiance. La souveraineté étatique prévaut sur l’intérêt panarabe dont la question palestinienne était censée incarner le dénominateur commun. Le processus de prise de décision par consensus conduit dans la plupart des cas à des décisions vides de leur substance.

Le politologue franco-libanais Antoine Basbous explique la faillite de la Ligue arabe par le fait qu’elle soit devenue une chambre d’enregistrement des querelles interarabes[2]. Les considérations locales (au niveau de chaque État) et subjectives ou personnelles au niveau de chaque chef d’État, offre à l’occasion de chaque sommet un spectacle théâtral où le colonel Kadhafi se distingua en son temps par ses joutes provocatrices et insultes à l’encontre du roi Abdallah d’Arabie saoudite lors des sommets de 2003 et de 2009. Outre ses clivages d’ego incompatibles se greffent les tensions héritées de la guerre froide qui déchirent la Ligue entre un camp pro-occidental, mené par l’Arabie saoudite, enclin à une coopération avec les États-Unis face à un camp nassérien, plus proche de l’Union soviétique, comptant l’Égypte, l’Algérie, la Libye et la Syrie. Au sein de ce dernier, les frères ennemis du baasisme que sont l’Irak et la Syrie adopteront des positions antagonistes tout en jouant de la surenchère pour le leadership de la nation arabe et du combat pour la cause palestinienne. Ajoutons à cela les clivages entre pays riches et pays pauvres et entre dynasties et républiques.

À lire également

Que reste-t-il du panarabisme ?

Et quelques demi-succès

Au crédit de la Ligue, il convient de mentionner son rôle crucial dans la décolonisation du monde arabe. Sa capacité à internationaliser dès le départ le conflit opposant le Liban et la Syrie à la France en 1945. Son rôle a aussi été décisif pour empêcher la partition de la Libye et lui assurer son indépendance en 1951. La Ligue a contribué à renforcer la position de l’Égypte face à l’occupant britannique qui entendait maintenir sa présence sur le canal. Elle a également favorisé l’intégration du Soudan indépendant au sein du monde arabe. À partir de la création du Bureau du Maghreb au Caire, la Ligue a donné une ampleur internationale aux revendications du Maroc, de la Tunisie, plus tard de l’Algérie. Le rôle de la Ligue a été essentiel pour mettre fin aux dissensions opposant les différentes factions du sud Yémen à la veille de son indépendance en 1967.

En novembre 1973, dans la foulée de la guerre du Kippour et du premier choc pétrolier, la conférence des rois et chefs d’États arabes réunis à Alger vota à l’unanimité une résolution appelant à développer la coopération arabo-africaine. Les États arabes rompirent leurs relations diplomatiques et économiques avec des États coloniaux (Portugal, Rhodésie, Afrique du Sud) et de venir en aide aux mouvements de libération par le biais de la création de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), et de faciliter l’approvisionnement en pétrole des États africains. En 1976, la Ligue envoie une force arabe de dissuasion au Liban qui finira par être phagocyté par l’armée arabe syrienne.

Les quelques rares occasions où la Ligue a prouvé son efficacité et a pris des décisions substantielles et exécutables ont été celles de 1990, en réponse à l’invasion irakienne du Koweït, et de 2011 concernant la situation en Libye et en Syrie. Dans les trois cas, la Ligue a été forcée de prendre de telles décisions par les alliés des États-Unis, notamment les pétromonarchies du Golfe.

C’est en septembre 1978 que l’Égypte et Israël normalisèrent leurs relations en signant les accords de Camp David. En réaction, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se réunirent à Bagdad pour décider des sanctions à infliger au Caire. Contrairement aux autres pays frères, l’Irak ne demanda que l’adoption de sanctions économiques symboliques. L’Égypte fut alors exclue de la Ligue et son siège déplacé du Caire à Tunis, un nouveau secrétaire général tunisien pris le relai. Pendant dix ans l’organisation se retrouva affaiblie, son influence amoindrie, car privée du plus puissant de ses membres qui fournissait une part importante de son personnel. Il faudra attendre septembre 1990 pour que 12 membres sur 21 s’accordent sur le retour du siège au Caire et la réintégration de l’Égypte en pleine guerre du Golfe, contexte où l’Égypte prit activement part aux côtés de la coalition arabo-occidentale contre l’Irak.

L’affaire koweïtienne illustre une lacune majeure dans le processus de prise de décision appliquée à un domaine de la sécurité collective. Selon l’article 6 de la charte, en cas d’agression ou de menace d’agression contre un État membre, l’État agressé ou menacé d’agression pourra demander la réunion immédiate du Conseil. Le conseil arrêtera à l’unanimité les mesures nécessaires pour repousser l’agression. Si elle provient d’un État membre, il ne sera pas tenu compte de son vote dans le calcul de l’unanimité. Cet article a été violé lors du sommet du 9 août 1990 au Caire à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak.

À lire également

Réunion de la Ligue arabe : un sommet trop haut pour l’Algérie ?

Épineuse question palestinienne

C’est une vieille antienne, une priorité en tête de l’agenda. Ce fut naguère un slogan : le chemin de Jérusalem passe par l’unité arabe. Autant d’incantations unitaires, qui servirent surtout à conjurer l’impuissance et à masquer la profondeur des divisions. Pourquoi la Ligue arabe n’est-elle pas parvenue à vaincre le mouvement sioniste et l’État d’Israël à ses débuts ? Pourquoi n’a-t-elle pas réussi à empêcher la poursuite de l’occupation israélienne des territoires arabes occupés alors qu’elle avait réussi à vaincre les forces coloniales britanniques, françaises et italiennes en les obligeant à évacuer les pays arabes ? Pourtant, au lendemain de la proclamation de l’État hébreu en 1948, la Ligue n’était pas demeurée les bras croisés. Mais chaque crise majeure, chaque conflit de haute intensité se sont soldés par des réponses dénuées de vision sur le long terme. En 1950, les États membres conclurent un « pacte de défense collective et de coopération économique ». Le sommet de Khartoum du 29 aout 1967 qui réunit les chefs d’États arabes au lendemain de la défaite de la guerre des Six Jours se solda par les fameux trois non : non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d’Israël, non à toute négociation avec Israël. Dans la foulée de la guerre du Kippour, le sommet d’Alger du 26 novembre 1973 réitéra l’objectif de libération totale des territoires occupés par Israël et amorça la reconnaissance de l’OLP comme seul et unique représentant légitime du peuple palestinien. Principe réaffirmé un an plus tard au sommet de Rabat.

Il faudra attendre le sommet de Beyrouth de 2002 marqué par la proposition historique du plan du roi saoudien Abdallah ben Abdelaziz al Saoud qui proposa un accord de paix entre tous les États arabes et Israël en échange du retrait par Tel-Aviv des territoires occupés depuis 1967 (Cisjordanie, bande de Gaza et plateau du Golan) et la création d’un État palestinien indépendant. Le sommet de Riyad de 2007 renouvelle cette résolution renommée : « Réactivation de l’initiative de paix arabe » et se voit accuser une fin de non-recevoir de la part d’Israël. Deux ans plus tard, les chefs d’États arabes se réunissent à Tunis alors que les bombardements israéliens sur Gaza font rage et que le dirigeant libyen boycotte la session.

Plus récemment, le 17 février 2024, au 134e jour du conflit opposant Israël au Hamas, la Ligue décide de qualifier 60 organisations israéliennes et groupuscules de colons extrémistes de terroristes prétextant leur participation avérée à des opérations d’incursion violentes dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa et en Cisjordanie. Parallèlement, la Ligue publie une liste de 22 personnalités politiques israéliennes soupçonnées d’inciter au génocide du peuple palestinien, dans la perspective de poursuites auprès d’instances internationales compétentes.

Un club diplomatique

Depuis sa naissance, la Ligue est paralysée par des dissensions et des rivalités entre régimes. Victime de la prévalence de la souveraineté étatique sur l’intérêt panarabe, la Ligue arabe demeure un lieu de réunion et d’échanges, sans parvenir néanmoins à donner une portée significative à ses décisions. Mais son échec n’est pas exclusif à la sphère politique. Dans le domaine de l’économie, le progrès réalisé au niveau de la coopération et de l’échange commercial laisse à désirer. Le projet d’Union économique arabe approuvé en juin 1957 est resté lettre morte. Il avait laissé la place en 1964 à un « marché commun arabe » qui à son tour, faute d’exécution, céda la place en 1997 à une « zone arabe de libre-échange ». Lors du sommet d’Alger de 2005, de nouvelles propositions de réformes firent florès concernant les modalités de vote et la création de nouvelles institutions : un parlement arabe, un conseil national arabe de sécurité, une banque arabe d’investissements et une cour de justice arabe. Autant de propositions qui n’auront en définitive aucune conséquence tangible sur le niveau des échanges commerciaux entre les pays arabes. Il convient ici de rappeler que ces premières tentatives d’intégration économiques sont concomitantes avec le traité de Rome de 1957 établissant le marché commun européen. Tel est le destin de la Ligue arabe, un club diplomatique vidé de sa substance, à l’image de l’Union du Maghreb arabe victime de la venimeuse rivalité algéro-marocaine.

À lire également

Bachar Al-Assad à la Ligue arabe : le retour du pestiféré syrien sur la scène internationale

[1] Boutros-Ghali, « La crise de la Ligue arabe », in : Annuaire français de droit international, volume 14, 1968, p. 87-137.

[2] Antoine Basbous, Le tsunami arabe, Fayard, 2011, p. 68.