Malgré un habillage théorique, souvent d’origine américaine, repris dans tous les cercles stratégiques occidentaux depuis trente ans, l’échec de la puissance aérienne au XXIe siècle est patent. Il est temps de réévaluer l’apport véritable de l’aviation militaire à la résolution des conflits, de mettre fin à l’imposture de son emploi indépendant et de lui redonner un rôle dans un cadre interarmées.

Serge Gadal est docteur en histoire (EPHE), ancien directeur de séminaire au Collège interarmées de Défense (« Géopolitique des espaces aériens ») et directeur de travaux à l’École de Guerre. Il est l’auteur de Forces Aériennes Stratégiques (Economica, 2009) et Théories américaines du bombardement stratégique (Astrée, 2015).

La « puissance » a pour caractéristique principale de s’exercer « de milieu à milieu », ainsi que l’As des as de la Première Guerre mondiale René Fonck l’avait fort bien vu dans un petit livre de 1924[1]. Fonck en déduisait que « le rôle essentiel de l’aviation est l’action contre la terre et la mer »[2]. Ce n’est donc pas le combat aérien qui est la raison d’être de la puissance aérienne, mais sa capacité d’agir sur la terre. Or malgré un habillage théorique, souvent d’origine américaine, mais qui a été repris dans tous les cénacles stratégiques occidentaux depuis trente ans, son échec au XXIesiècle est patent.

En ce sens, la guerre du Kosovo constitua un moment de basculement. On s’accorde généralement à penser que la crise du printemps 1999 n’a été dénouée que grâce aux bombardements de l’OTAN. Peu efficaces au niveau tactique, si l’on en juge par la forte proportion de blindés serbes qui ont survécu à 78 jours de frappes aériennes (seuls 14 blindés auraient été effectivement détruits), ces bombardements, appliqués au niveau stratégique par le ciblage des centrales thermiques, usines d’armements, infrastructures civiles (ponts, gares, etc.), se sont révélés déterminants et auraient forcé la décision serbe de quitter le Kosovo, conformément à la théorie classique du bombardement stratégique, même si la réalité est sans doute plus nuancée[3]. Depuis cette campagne aérienne, on a continué à écrire sur ce sujet, mais sur le terrain, les réalisations de la première guerre du Golfe de 1991 et de celle du Kosovo n’ont pas été reproduites et ne le seront sans doute pas dans un futur proche.

À lire également

Nouveau Numéro spécial : Regards sur la guerre

Les théories de la puissance aérienne

Après 1945, la pensée aérienne, auparavant fortement influencée par Douhet, s’est dissoute dans les théories, plus générales, de la dissuasion nucléaire, dérivées de la théorie des jeux. Le renouveau de la pensée aérienne conventionnelle survint peu avant la guerre du Golfe avec la parution en 1988 de La campagne aérienne du colonel John Warden de l’US Air Force[4]. Un peu plus tard, l’aviateur américain affine sa réflexion en explicitant les « cinq cercles » constitutifs selon lui de la puissance d’un pays ennemi et qu’il suffirait alors de cibler en parallèle pour gagner les guerres[5]. Au début de la guerre du Golfe, Warden dirigea une petite cellule de planification, dénommée Checkmate. Son adjoint, David Deptula, s’est fait connaître quelques années plus tard en créant un nouveau buzz word, les EBO (Effect Based Operations ou « opérations basées sur les effets »). L’idée était de rompre explicitement avec le body count de la guerre du Vietnam[6] en se focalisant sur les « effets », physiques ou psychologiques, que l’on se propose d’obtenir sur l’ennemi, idée aussi vieille que la stratégie elle-même et dont on s’étonne qu’elle ait pu faire couler autant d’encre. Une simple relecture de Clausewitz et du balancement dialectique entre les livres VI et VIII du De la guerre avec l’opposition entre le Ziel (l’objectif dans la guerre) et du Zweck (le but de guerre) permet de remettre en question la nouveauté de ce « concept ».

Toujours dans la ligne néo-douhétienne ouverte par le colonel Warden aux États-Unis, on pourrait citer les réflexions de Barlow sur la paralysie stratégique et les « national elements of value[7] », ainsi que la stratégie de « ciblage axiologique » de Wijninga et Szafranski qui propose de s’attaquer aux conditions d’existence des dirigeants adverses[8]. La guerre d’Irak de 2003 a remis l’accent sur un autre concept du même acabit qui traînait dans les armoires du Pentagone, le Shock and Awe (« choc et effroi »), fondé sur la simultanéité de frappes aériennes censées susciter, de la sorte, un choc systémique déterminant. Finalement, la guerre d’Irak s’est jouée au sol… Notons également une réflexion parallèle sur la « coercition » conventionnelle avec le livre du politologue Robert Pape[9].

Le seul intérêt de toute cette production intellectuelle est sans doute d’avoir conduit à une redécouverte de la notion clausewitzienne de centre de gravité[10] !

La fin des années 1990 fut également l’époque de la récupération sans vergogne des travaux du colonel John Boyd de l’US Air Force (1927-1997), après le mépris où il a été longtemps tenu par son armée d’origine et les vicissitudes que sa carrière a connues. On oublie que sa réflexion est avant tout une théorie du conflit en général et que, si le combat aérien a pu constituer pour lui à un certain moment un paradigme déclencheur, le combat terrestre et l’histoire militaire depuis 2500 ans sont ses véritables sources d’inspiration. Depuis sa mort, l’USAF a redécouvert qu’il était aviateur et la boucle OODA est servie à toutes les sauces. On ignore généralement qu’elle se trouve déjà dans les écrits d’un écrivain militaire russe du XIXe siècle, le général Dragomiroff, qui théorisa les quatre moments (voir, juger, décider, exécuter)[11]…

Ces brillantes théories anglo-saxonnes ont été complaisamment reprises en France, sans une once d’esprit critique, à quelques exceptions près émanant généralement de militaires[12]. Notre pays, qui fut pourtant à l’origine de l’aviation militaire, a ainsi été incapable de susciter la moindre idée nouvelle dans le domaine aérien depuis 1945[13]. Finalement on paye des chercheurs pour traduire et commenter des concepts étrangers, généralement anglo-saxons, car les pensées russe et chinoise restent très mal connues. Cette situation fait penser à cette anecdote de l’époque de la guerre froide qui expliquait le fait que L’Humanité coûtait plus cher que la Pravda par la nécessité de prendre en compte le coût de la traduction. Peut-être pourrait-on aussi s’en dispenser et lire les auteurs mentionnés ci-dessus directement dans leur langue de travail…

Ces différentes théories ont en commun de se concentrer sur les résultats stratégiques qu’elles font miroiter aux politiques, en traitant avec dédain le niveau tactique. Or, en pratique, aucun de ces résultats mirobolants (essentiellement un changement de comportement des décideurs adverses, dans la ligne douhétienne…) n’a été atteint, ne serait-ce que partiellement, par le recours au bombardement stratégique.

… et la réalité : les échecs opérationnels et stratégiques

Contre l’Irak, la puissance aérienne a été efficace en 1991, mais beaucoup moins en 2003, où c’est au contraire la manœuvre terrestre américano-britannique qui s’est révélée déterminante. Finalement, le regime change n’est devenu définitif que lorsqu’on est allé chercher Saddam Hussein dans le trou où il se terrait. Il en fut de même en Afghanistan ou seules les Forces spéciales américaines ont permis d’éliminer Ben Laden, et pas les bombardements de Tora Bora avec des explosifs de forte puissance.

L’opération Harmattan en Libye en 2011 est du même ordre. Face à une rébellion tribale qui dégénère, alimentée par des défections successives au sein des forces armées, la puissance aérienne occidentale n’a fait qu’accompagner le mouvement au profit des forces terrestres. On peut regretter qu’elle n’ait pas empêché le chaos qui a suivi…

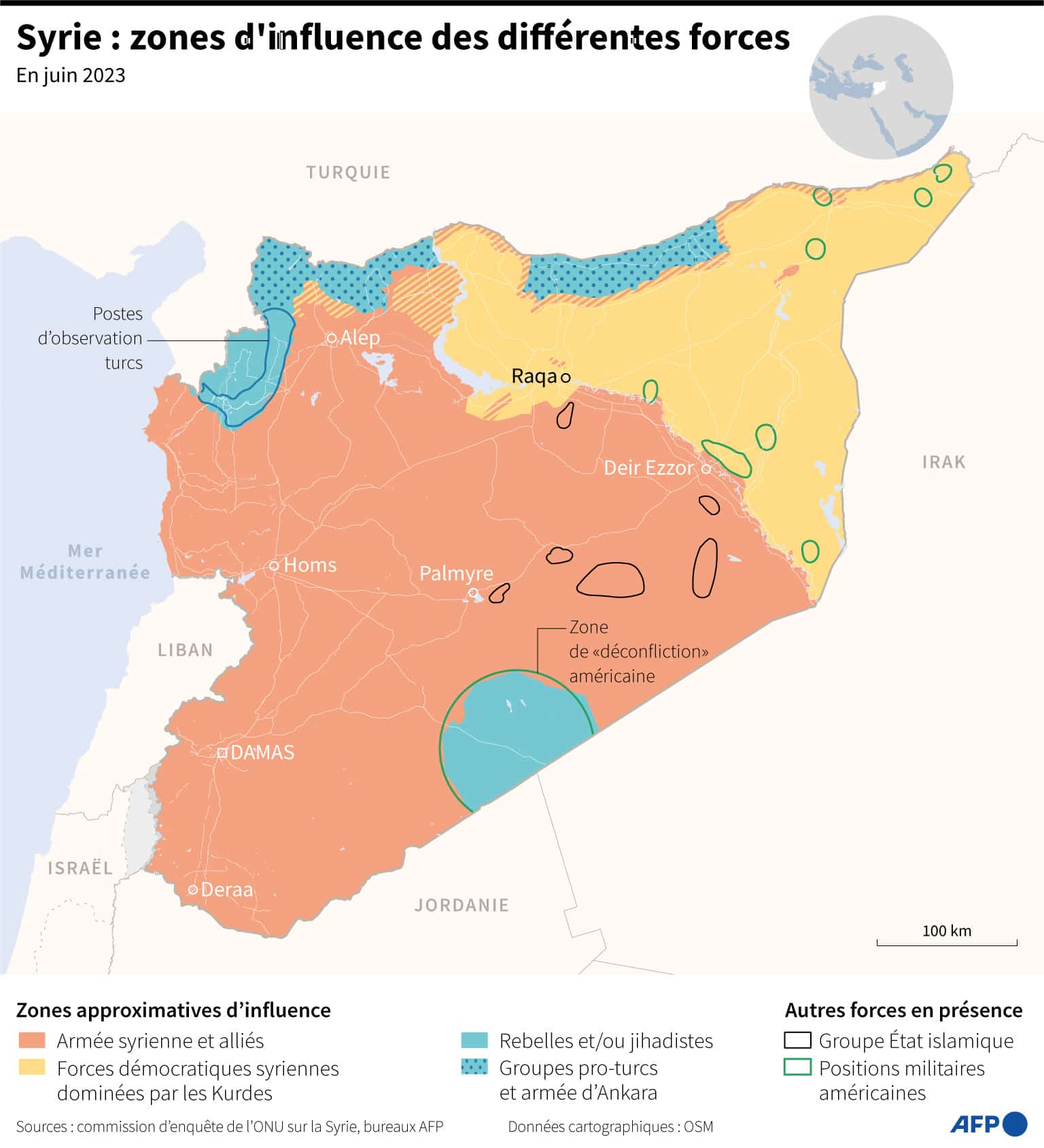

Il y aurait ensuite beaucoup à dire sur l’émergence de Daesh au Levant. Cependant, les proxys kurdes, soutenus par l’artillerie de la coalition et en particulier par les canons Caesar de la force française Chammal, aidés par les Forces spéciales, ont joué un rôle bien plus important dans le containment du proto-État que les frappes, plus médiatiques, des aviations alliées. On a parfois eu l’impression qu’on s’est contenté de faire semblant de bombarder Daesh pour donner le change à l’opinion publique… Seules les forces aériennes russes ont initié, mais avec des moyens réduits, l’unique stratégie qui aurait permis de vaincre Daesh et le djihadisme : l’interdiction. Leur pusillanimité politique vis-à-vis de l’Occident les a enfermés dans des demi-mesures en laissant subsister la poche d’Idlib, alors que la complaisance des Occidentaux vis-à-vis de la Turquie a empêché de couper les voies d’approvisionnement djihadistes.

Quant aux affrontements de 2014-2015 en Ukraine, après quelques hélicoptères ukrainiens abattus, ils se sont résumés à une guerre à base d’artillerie avec quelques épisodes de haute intensité.

Enfin, dans la guerre du Haut-Karabakh, l’aviation pilotée a joué un rôle relativement faible après que quelques Su-25 arméniens ont été abattus. On remarque aussi que la poignée de SU-30 achetés à la Russie par l’Arménie juste avant le conflit n’a pas pris l’air. La décision a été trouvée au sol par l’Azerbaïdjan, même s’il est vrai que le soutien massif de drones armés a compté.

Les stratégies d’anti-accès en cours de mise en place chez nos adversaires potentiels laissent penser que le temps où les aviateurs occidentaux affronteraient des adversaires de second ordre, comme ce fut le cas de l’Air control britannique des années 1920, est bel et bien révolu. Cela marquera aussi la fin des velléités de « regime change » que nous avons connues.

Ces faibles résultats opérationnels vont de pair avec une attrition continue des moyens aériens.

La chute continue des moyens aériens occidentaux

En 1982, l’ingénieur aéronautique américain, et futur président de Lockheed Martin, Norman Augustine, s’est amusé à prédire l’évolution du coût des avions de combat pour les années à venir en se basant sur le prix unitaire en dollars des appareils américains depuis les années 1920. Il en a dégagé une « loi » selon laquelle le prix d’un chasseur quadruple tous les dix ans. Cette loi s’est, pour l’instant, révélée exacte. Le prix d’un F-35 est ainsi près de dix fois supérieur à celui d’un F-16[14]. Dès lors, les flottes nationales d’avions de combat déclinent inexorablement. S’élevant encore à 425 appareils par an dans la décennie 1990, leur production mondiale est tombée à environ 200, soit trois fois moins que dans les années 1980. La flotte française de Rafale devrait s’élever à un total de 129 en 2025, ce qui n’empêche pas la présidente de la commission de la défense à l’Assemblée nationale d’envisager la perte de 50 Rafale dans le cadre d’un hypothétique conflit de haute intensité en ne tenant compte que de la potentielle réaction de l’opinion publique française, qui pourrait être tentée de « questionner les raisons mêmes de l’opération » en question[15] !

L’efficacité d’une arme à un moment donné n’est d’ailleurs plus proportionnelle à son coût, comme l’admet le général Desportes : « Des systèmes d’armes toujours plus performants produisent des résultats toujours plus décevants »[16]. On pense ainsi aux déboires américains avec le F-35, appareil encore imparfait qui a coûté 428 milliards de dollars au contribuable et reste incapable de voler par temps d’orage[17]. Et ceci sans prendre en compte la disparition de certains armements des arsenaux nationaux (l’armée de l’air ne bénéficie plus de munitions anti-radar depuis le retrait des missiles Martel), l’insuffisance de nos moyens de transport lourds (la puissance aérienne c’est aussi le transport!), et l’absence de véritables vecteurs aériens stratégiques depuis le retrait du dernier Mirage IV.

En outre, ces maigres moyens aériens sont minés par des taux d’indisponibilité importants dus au fait que le caractère modulaire de la construction aéronautique moderne, et notamment celui de la motorisation, impose des retours fréquents chez le constructeur. N’oublions pas non plus l’effet paralysant de la météo sur l’action aérienne qu’avait fort justement relevé sur le terrain le colonel Legrier, commandant de la Task Force Wagram au Levant d’octobre 2018 à février 2019[18].

Il est donc maintenant temps de réévaluer l’apport véritable de l’aviation militaire à la résolution des conflits, de mettre fin à l’imposture de son emploi indépendant et de lui redonner un rôle dans un cadre interarmées. Finalement, nous l’avons vu plus haut, il n’y plus de recette miracle, de « cible panacée » (au sens du Britannique « Bomber » Harris) qui permettrait à une aviation dite « stratégique » de gagner les guerres. La guerre aérienne telle que la conçoivent nos brillants théoriciens anglo-saxons a un caractère trop rigide. La guerre véritable est un duel à grande échelle basé sur l’imprévu. Il ne faut donc pas s’embarrasser de théorie ou s’enfermer dans une doctrine. Les Israéliens n’ont guère eu besoin de l’une ou de l’autre en Syrie en 1982 pour détruire les défenses aériennes ennemies sur la plaine de la Bekaa. Formons les chefs sur leur cœur de métier, donnons-leur suffisamment d’autonomie, et, à l’image de l’armée prussienne d’avant 1914, n’ayons pas peur de l’indiscipline…

Finalement, le général Desportes nous rappelle que la victoire militaire doit toujours être pensée au prisme de son objectif politique et qu’elle ne peut se passer d’un engagement au contact : « La guerre à distance est un leurre : elle produit un effet militaire, mais pas d’effet politique. La “projection de puissance”, c’est-à-dire la projection de destruction, sans “projection de forces”, de soldats sur le terrain ne fonctionne pas ; elle détruit sans maîtriser la reconstruction et crée le chaos. Il y a une véritable illusion de l’efficience aérienne : certes, elle permet quelques économies initiales, mais elle ne conduit jamais au résultat espéré. À la fin des fins, il est toujours nécessaire, d’une manière ou d’une autre, de contrôler l’espace. »[19]

À lire également

L’Afghanistan va-t-il devenir une base arrière du terrorisme mondial ?

[1] René Fonck, L’aviation et la sécurité française, Paris, Bossard, 1924, p. 185.

[2] Ibid.

[3] Voir à ce sujet, Serge Gadal, « Quatorze chars sur le Champ des Merles. Une polémique journalistique sur le bilan de la campagne aérienne de l’OTAN au Kosovo », in Hervé Coutau-Bégarie (dir.), Les médias et la guerre, ISC-Economica, 2005, pp. 894-910

[4] Pour la version française : John Warden III, La campagne aérienne, Planification en vue du combat, traduction et préface du Lieutenant-colonel Philippe Steininger, Bibliothèque stratégique, Economica, 1998, 206 p.

[5] John Warden III, « The Enemy as a System », Airpower Journal, printemps 1995, pp.40-55.

[6] Ceci étant, l’approche en terme de body count semble toujours d’actualité chez nous, comme le montrent de nombreux communiqués du Ministère de la défense relatifs à l’opération Barkhane au Mali qui détaillent le nombre de djihadistes neutralisés lors de telle ou telle opération…

[7] Jason Barlow, Strategic Paralysis, An Airpower Theory for the Present, Air University Press, Maxwell Air Force Base, 1994, 91 p.

[8] Peter W. W. Wijninga (Lt Col) et Richard Szafranski, « Beyond Utility Targeting : Toward Axiological Air Operations », Air and Space Power Journal 14, no. 4, hiver 2000.

[9] Robert A. Pape, Bombing to Win, Air Power and Coercion in War, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1996.

[10] Voir à ce sujet, Serge Gadal, Théories américaines du bombardement stratégique, Astrée, 2015, p. 22-72.

[11] Michel Dragomiroff, Guerre et paix de Tolstoï au point de vue militaire, Astrée, 2015, p. 69.

[12] Voir notamment, pour une vision critique du bombardement stratégique : Benoît Durieux, « L’illusion de la destruction comme principe de la guerre », Doctrine n°07, décembre 2005, p. 57-60.

[13] L’armée de terre fait preuve de beaucoup plus de créativité avec des concepts purement hexagonaux, tel que celui de l’effet majeur.

[14] Voir, par exemple, « Exportations. Chasse ouverte aux nouveaux marchés », Air & Cosmos n° 2386, 13 décembre 2013, p. 13. Norman Augustine concluait son étude par une boutade qui n’est certainement pas très éloignée de la réalité potentielle : « En 2054, le Pentagone aura les moyens d’acheter un seul appareil, qui devra être partagé trois jours et demi par semaine entre l’US Air Force et la Navy, et être laissé aux Marines le 29 février des années bissextiles. »

[15] Françoise Dumas, « Éviter le déclassement stratégique en se préparant aux conflits qui viennent », Revue Défense Nationale, n°838, mars 2021, p. 9.

[16] Vincent Desportes : « Leçons d’aujourd’hui pour les guerres de demain », Le Casoar n° 231, p 19.

[17] https://www.capital.fr/economie-politique/un-general-americain-craint-que-la-chine-developpe-un-avion-de-chasse-futuriste-avant-les-us-1395674

[18] François-Régis Legrier, « La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite stratégique ? », Revue Défense Nationale n° 817 – Février 2019, pp. 69-70.

[19] Vincent Desportes, op. cit.