« Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Bien qu’inventé deux mille ans avant elle, l’adage latin semble fait pour décrire le rôle de l’arme atomique dans l’histoire des relations internationales. Si « la bombe », comme les Latins disaient « la Ville » pour désigner Rome, n’a été utilisée que deux fois dans l’Histoire, elle a pourtant pesé sur les politiques des grandes puissances en les empêchant de recourir à la guerre pour régler leurs différends. Cette logique de dissuasion ne s’est cependant imposée que progressivement dans les stratégies des États.

La surpuissance de l’arme est perçue avant même qu’elle ne soit conçue : on en trouve trace dans le courrier du physicien Leó Szilárd, cosigné par Albert Einstein et adressé au président Roosevelt en 1939, aussi bien que dans les débats qui précèdent son emploi, une fois le premier essai réussi à Alamogordo (16 juillet 1945). L’équipe internationale de chercheurs réunie au Nouveau-Mexique dans le cadre du « projet Manhattan » à partir de 1941 avait d’ailleurs conscience de son caractère décisif et était hantée par la crainte que les nazis n’en disposent avant les Alliés – cette arme « solaire » devait servir le camp du Bien et non l’Empire du Mal, selon la vision du conflit proposée par Roosevelt en janvier 1942. La guerre en Europe s’acheva avant que l’arme ne fût au point, et on découvrit alors que les atomistes allemands n’avaient pas poursuivi les recherches sur la bombe.

Une arme « solaire »

Après avoir envisagé une simple « démonstration » de la puissance de l’arme aux États-Unis ou sur une zone non peuplée du Japon – en somme, un nouvel essai, mais public –, les dirigeants alliés décidèrent de lancer les deux bombes dont ils disposaient, et qui utilisaient deux technologies différentes, sur des objectifs réels, dont une liste fut établie en visant plutôt des villes industrielles ; le choix des objectifs finaux dépendrait des conditions de vol au jour des lancements. Si les dégâts et le nombre de victimes furent plus importants à Hiroshima (6 août) qu’à Nagasaki (9 août), alors que la seconde bombe, au plutonium, était plus puissante que la première à l’uranium, c’est essentiellement du fait du relief plus tourmenté du site de la ville située sur l’île de Kyushu.

Avec l’arme atomique, le « bombardement stratégique » atteignait enfin l’efficacité qu’avaient annoncée les théoriciens de l’arme aérienne depuis le début du siècle, en particulier le général italien Giulio Douhet (1869-1930), auteur de La Maîtrise de l’air (1921). Le 14 août, l’empereur du Japon annonçait la capitulation de son pays, que son gouvernement avait refusée au début du mois en réponse à l’ultimatum des Alliés après la conférence de Potsdam. L’effondrement de l’armée de Mandchourie face à l’offensive soviétique du 8 août a aussi pesé dans la balance, mais n’aurait sans doute pas suffi à désarmer la volonté de défendre l’archipel « jusqu’au dernier homme », si la perspective de bombardements atomiques répétés n’avait rendu cette défense totalement inutile.

Pour les Américains, l’arme atomique avait un double avantage : réduire les pertes humaines que la conquête du Japon n’aurait pas manqué de provoquer, et éviter de partager l’occupation de l’archipel avec les Soviétiques, situation qui devenait déjà conflictuelle en Europe. Les bombardements atomiques sont donc à la fois le dernier acte du conflit mondial et le premier de la guerre froide : le nouveau président entend profiter du monopole dont bénéficie son pays sur l’arme atomique pour limiter les ambitions soviétiques. Les Américains pensent d’ailleurs que leur monopole est établi pour longtemps, ce qui facilite sans doute l’acceptation de leur nouveau statut de puissance mondiale. Ils devront déchanter dès 1949, découvrant par la même occasion l’efficacité de l’espionnage soviétique et la séduction de l’idéologie communiste sur les élites occidentales : l’affaire Alger Hiss, les premières révélations sur les « Cinq de Cambridge » s’inscrivent dans le même contexte anxiogène que la révélation (par Truman) du premier essai atomique de l’URSS, la victoire de Mao en Chine ou les débuts de la guerre de Corée, contexte qui conduit à l’hystérie anticommuniste (et anti-élitaire) du maccarthysme.

Dès le 8 août 1945, l’entrée dans une nouvelle ère est soulignée dans un éditorial du quotidien Combat, écrit par Albert Camus : « Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. […] On offre sans doute à l’humanité sa dernière chance. » Mais si l’impact moral est immédiatement perçu, la nouveauté stratégique et le basculement dans une logique de dissuasion ne s’imposent pas tout de suite. Les militaires ont tendance à considérer la nouvelle arme comme une simple bombe plus puissante, donc la possibilité d’obtenir un plus gros effet physique à moindre coût.

À lire également

Nouveau Numéro : Nucléaire l’atome, futur des armées et de l’énergie ?

« A bigger bang for the buck[1] »

C’est dans cette logique que le général MacArthur, mis en difficulté en Corée par l’intervention de « volontaires » chinois en novembre 1950, sollicite le bombardement des bases et des concentrations de troupes chinoises avec l’arme atomique. En lui refusant cette possibilité, Truman accomplit une double révolution : il inaugure l’ère de la guerre « limitée », laissant entendre qu’il existe un niveau de menace en deçà duquel l’usage de l’arme atomique n’est pas justifié ; et il rétablit la logique clausewitzienne faisant du but politique, et non de l’efficacité militaire, le critère ultime de l’évaluation du degré de violence légitime à exercer dans un conflit. Cette logique, que les guerres mondiales – surtout la seconde – avaient outrepassée en raison de leur dimension « totale », justifiant une ascension aux extrêmes jusqu’à l’anéantissement de l’ennemi, devait conduire à celle de la dissuasion : le seul enjeu politique adapté à la puissance destructrice de l’arme atomique était la défense de sa souveraineté ultime, de son indépendance et de son modèle sociétal, donc la résistance à une invasion directe ou à une annexion de ses alliés essentiels, identifiés à travers des alliances formelles dont la première est l’Alliance atlantique (traité de l’Atlantique Nord, 1949).

L’évolution technologique et géopolitique contribuera à rendre cette conception intrinsèque à l’arme nucléaire : au début des années 1950, le passage de la bombe « A » (utilisant la fission de l’atome) à la bombe « H » (fondée sur l’énergie de la fusion) démultiplie encore sa puissance – on passe d’une échelle en kilotonnes (équivalent à mille tonnes d’explosif classique) à la mégatonne (million de tonnes). Les deux Grands peuvent désormais envisager une « destruction mutuelle assurée » résumée par l’acronyme anglais MAD qui souligne le caractère insensé d’une guerre qui ne ferait que des vaincus – une guerre sans vainqueur n’est plus une guerre. À condition toutefois d’avoir un vecteur pour envoyer la bombe chez l’ennemi. De ce point de vue, les Américains ont un temps d’avance, puisqu’ils disposent depuis la Seconde Guerre mondiale d’une flotte de bombardiers à forte capacité d’emport et long rayon d’action – du B29 de 1945 au B52 mis en service dix ans plus tard. Les Soviétiques devront attendre la fin des années 1950 et leur maîtrise des missiles intercontinentaux, prouvée par le lancement du satellite Spoutnik en 1957, pour rétablir une forme de symétrie dans la dissuasion nucléaire.

L’arme atomique glisse donc vers le statut d’arme de « non-emploi », qui n’est pas encore acquis au début des années 1960, où son usage reste envisagé et même intégré à la stratégie diplomatique : la politique de New Look de l’administration Eisenhower (1953-1960) est fondée sur un accroissement de l’arsenal nucléaire au détriment des moyens conventionnels et sur son utilisation comme moyen de pression dans les crises dans une stratégie « au bord du gouffre », selon la formule du secrétaire d’État J. F. Dulles (1888-1959), illustrée par les crises autour de Taïwan (1954, 1958). Khrouchtchev doit alors tempérer l’impatience de Mao, qui qualifie les États-Unis de « tigre de papier », en ajoutant : « mais avec des dents nucléaires ». Cette même stratégie est encore appliquée sous Kennedy dans la crise des missiles de Cuba (1962). Le succès – très relatif, puisque Khrouchtchev obtient quand même la « sanctuarisation » du régime castriste à Cuba – de Kennedy repose néanmoins sur une erreur d’appréciation de la situation réelle, les Américains pensant que les ogives nucléaires étaient en cours d’acheminement dans le convoi contre lequel ils organisent leur blocus maritime, alors qu’elles étaient déjà sur place.

La crise de Cuba révèle ainsi le risque de déclenchement d’un échange nucléaire lors d’une crise mal maîtrisée ou, pire, par accident, qui hante désormais les états-majors et la culture populaire, comme en témoignent deux films sortis en 1964 : Docteur Folamour, de S. Kubrick, et Point Limite, de S. Lumet. Pour le conjurer, les deux Grands comptent sur des mesures de confiance et un dialogue direct, grâce à l’installation d’un « téléphone rouge » (à l’origine un télex) entre la Maison-Blanche et le Kremlin, mais le secrétaire à la défense de Kennedy puis de Johnson, Robert McNamara (1916-2009), fait aussi évoluer la doctrine nucléaire américaine : des « représailles massives », qui étaient au cœur du New Look, on passe en 1962 à la « riposte graduée ». L’idée est que la réponse à une agression ne se limite pas à une alternative – je ne fais rien ou je vitrifie, au risque d’être moi-même anéanti – mais passe par plusieurs étapes, marquée par une progression dans l’échelle des armes nucléaires utilisées : d’abord tactiques (antiforces, donc intégrées au champ de bataille), puis préstratégiques (visant plutôt les bases, les échelons de commandement et de soutien, dans la profondeur du dispositif ennemi) et enfin stratégiques (avec une logique anti-cités et une paralysie de l’échelon politique). Chaque étape donnait le temps d’explorer le champ des négociations pour désamorcer la « montée aux extrêmes ».

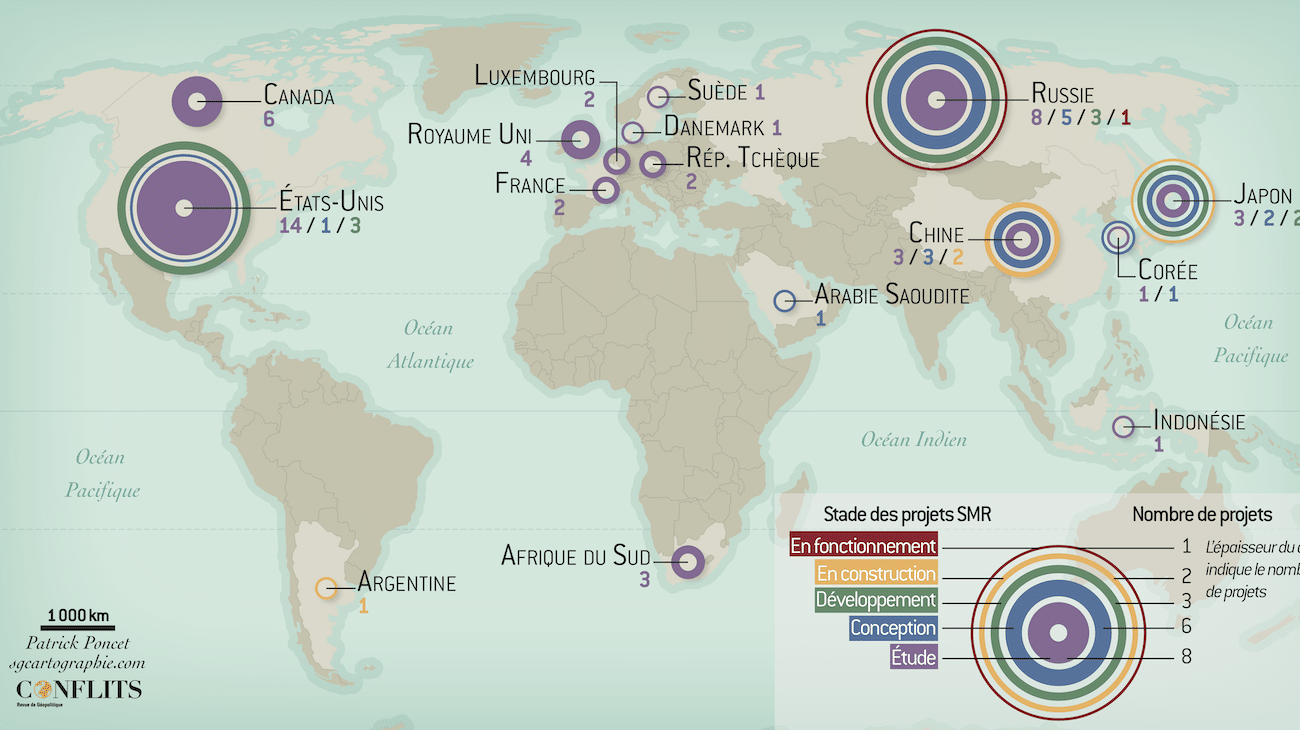

La dissuasion finit par s’imposer

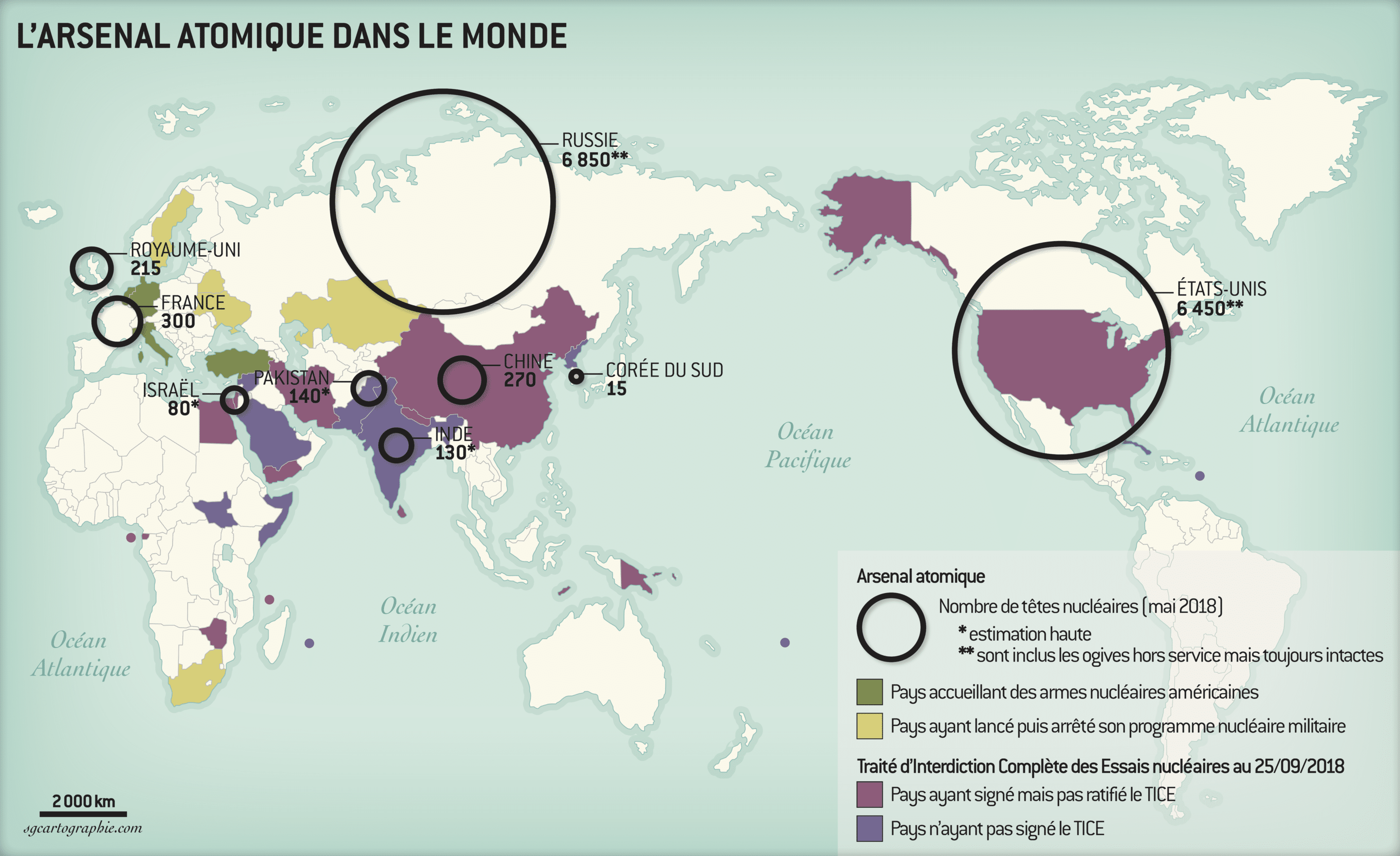

Une telle sophistication dans la scénarisation d’un affrontement était rendue possible par les évolutions technologiques, notamment la miniaturisation des armes, mais elle avait deux conséquences : exiger la détention d’un arsenal nucléaire complet, pour être en mesure de délivrer chaque niveau de frappe de façon significative ; et rendre les conflits « infra-nucléaires » plus vraisemblables, en balisant et contenant les risques d’escalade et de perte de contrôle. Elle convenait donc parfaitement aux deux grandes puissances, qui étaient enfin tombées d’accord sur la nécessité de se dissuader mutuellement, mais de façon crédible, dissuasion ne devant pas devenir synonyme de paralysie. Elle était en revanche moins appréciée des alliés, en particulier en Europe, qui craignaient d’être à nouveau le champ de bataille, et pas du tout des puissances nucléaires indépendantes, comme la France et la Chine : ne disposant pas des arsenaux surdimensionnés des deux Grands, ces puissances qui avaient accédé à l’arme atomique dans les années 1960 comptaient avant tout sur le « pouvoir égalisateur de l’atome », qui ne s’exprimait que dans une frappe générale anti-cités, et en restaient donc au tout ou rien des représailles massives. Le risque d’un conflit atomique généralisé déclenché par une initiative mal interprétée d’une « petite » puissance nucléaire poussa les États-Unis et l’URSS à favoriser l’adoption de toutes sortes de mesures restrictives pour contrecarrer l’essor de nouvelles puissances atomiques : interdiction des essais atmosphériques (1963), dénucléarisation de l’espace et des corps célestes, et surtout traité de non-prolifération (TNP-1968), conclu dans le cadre de l’ONU, mais auquel ni la France ni la Chine n’adhèrent à l’époque (elles le rejoindront en 1992), pas plus que l’Inde, le Pakistan ou Israël, qui sont depuis devenus des puissances atomiques. Signataire en 1968, la Corée du Nord s’est retirée du traité en 2003 et a procédé à trois essais souterrains en 2006, 2009 et 2013.

Le ralliement des deux Grands à la stratégie de dissuasion explique aussi la conclusion des négociations stratégiques bilatérales commencées dans les années 1960 : les accords SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) et ABM (Anti-Ballistic Missiles) qui sont souvent confondus, car signés le même jour (26 mai 1972) à Moscou, mais qui portent sur des armes bien différentes. SALT I prévoit un plafonnement global du nombre de missiles dont disposent les deux puissances, avec une répartition différenciée selon les vecteurs (air-sol, sol-sol ou mer-sol), mais une équivalence globale des deux arsenaux : c’est la reconnaissance du principe de parité des deux antagonistes. Le traité ABM interdit le déploiement de systèmes d’interception des missiles intercontinentaux, sauf sur deux sites dans chaque pays pour protéger la capitale et une base de lancements de missiles, et prohibe toute recherche ultérieure sur ce type d’armes ; la vulnérabilité mutuelle des adversaires doit en effet être préservée pour que la dissuasion mutuelle fonctionne, la certitude d’être anéanti en cas de frappe atomique inhibant toute velléité d’agression – c’est « l’équilibre de la terreur ». En effet, l’entrée en service dans les années 1960 des premiers SNLE[2] rendait inévitables les représailles à une attaque, même nucléaire : ces plateformes mobiles, dotées de missiles d’une portée de 2 000 à 2 500 km dans un premier temps, sont en effet indétectables et donc impossibles à neutraliser de façon préventive, contrairement aux bombardiers ou même aux missiles sol-sol.

Les traités de Moscou furent cependant éphémères. À peine signé, SALT I est déjà dépassé par la technologie des missiles à têtes multiples et guidage indépendant (MIRV) ; ces nouveaux missiles conduiront à la signature du traité SALT II en 1979, où les plafonds des arsenaux seront exprimés non plus en missiles, mais en têtes nucléaires. Même s’il ne sera pas ratifié par le Sénat américain en représailles de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, le traité SALT II sera plus ou moins respecté par les deux parties. Le traité ABM est appliqué jusqu’aux années 1980 : le programme de recherche IDS (Initiative de défense stratégique), surnommé « guerre des étoiles » par la presse lors de son lancement par le président Reagan en 1983, est une première entorse qui ne débouche néanmoins sur aucun déploiement décisif, avant que le président Bush Jr. ne décide de dénoncer purement et simplement le traité en 2002[3], pour permettre le déploiement d’un bouclier antimissiles aux États-Unis et en Europe.

Le déploiement de ce système de défense antimissile peut-il remettre en cause la stratégie de dissuasion ? Sa capacité reste limitée, puisqu’il était dimensionné originellement contre une frappe émanant d’un rogue state, donc contre un nombre limité de missiles. La Russie, avec un arsenal qui compte encore plus de 2 600 ogives et près de 2 000 armes tactiques, n’aurait aucun mal à saturer les défenses américaines. En revanche, les autres nations nucléaires ne pourraient guère menacer les États-Unis, si elles en avaient l’intention et la possibilité technique : la menace nord-coréenne s’exerce donc surtout à l’échelle régionale, mais la question se pose pour la Chine, dont l’évaluation de l’arsenal nucléaire est des plus nébuleuses. L’Armée populaire s’approche des standards des plus grandes puissances – un SNLE a effectué une première patrouille officielle de dissuasion en 2015 – mais le pays pourrait introduire dans l’équation stratégique une dissymétrie inhabituelle, de nature démographique : avec 1,4 milliard d’habitants, elle est quatre fois plus peuplée que les États-Unis et dix fois plus que la Russie ; l’étendue de son territoire et la masse de sa population pourraient-elles inciter ses dirigeants à penser qu’une frappe nucléaire, même massive, d’un ennemi, lui laisserait malgré tout des chances de survie ? C’était l’analyse du « grand Timonier » dans les années 1950, pourrait-elle inspirer le « petit Timonier » qui bénéficie, comme Mao, d’un pouvoir viager ?

Au-delà des évolutions technologiques, la dissuasion est fondée sur le sentiment de sa propre vulnérabilité et sur une probabilité non nulle que l’ennemi déclenche une frappe de représailles. Si l’un de ces prérequis est ébranlé, la dimension nucléaire cesse d’être autonome et s’inscrit dans l’évaluation d’un rapport de forces et d’une probabilité de victoire, comme dans le cas d’un conflit conventionnel. Mais la dissuasion conventionnelle n’a jamais fonctionné jusqu’au bout, en dépit de l’adage latin…

À lire également

Podcast – Nucléaire : les vérités cachées. Fabien Bouglé

[1] C’est la formule par laquelle le secrétaire à la défense, Charles E. Wilson, résumait la New Look Policy en 1954.

[2] Sous-marin (à propulsion) nucléaire lanceur d’engins. Le premier est l’USS George Washington, entré en service en 1960. En 1962, l’US Navy aligne déjà six SNLE et une quarantaine à la fin de la décennie.

[3] La décision de déploiement du bouclier a cependant été prise sous l’administration Clinton, en 1999.