Bien que remise en cause, la puissance américaine demeure et les Etats-Unis sont toujours le premier pays au monde, que ce soit pour l’économie, l’armée, la culture ou la politique. Le siècle américain est loin d’être achevé. Entretien avec Lauric Henneton sur les fondements de cette puissance.

Cet entretien est un extrait du podcast réalisé avec Lauric Henneton. L’émission peut être écoutée à cette adresse.

Jean-Baptiste Noé : Les lieux de pouvoir américains, l’ONU à New York, Hollywood, le MIT, se trouvent dans des villes qui se situent à la périphérie des États-Unis…

Lauric Henneton : Oui. On est passé des villes aux métropoles et il faut penser au-delà de la métropolisation. Quand on mentionne MIT et Harvard, on est en fait dans la grande mégalopole du Nord-Est de Boston à Washington. De l’autre côté, on a Los Angeles, avec les loisirs, le cinéma et les loisirs, et San Francisco avec la Silicon Valley qui se situe de plus en plus dans San Francisco et non en périphérie. Ce sont les principaux ensembles, sur les côtes : ce sont des interfaces d’échanges, d’abord maritimes, c’est également là qu’est concentrée la population. Mais il y a de plus en plus de pôles intermédiaires, comme la Floride et son industrie du tourisme et ses universités, les trois grandes métropoles du Texas qui sont en forte croissance (Houston avec la NASA, la métropole de Dallas…), Kansas City, les banlieues d’Atlanta, l’ancienne Rust Belt avec Detroit et Pittsburgh qui se remettent de la banqueroute et se réinventent, ou Chicago.

JBN : On a l’impression d’un pays très développé sur les marges et assez creux et vide à l’intérieur. Y aurait-il une Amérique utile et une Amérique inutile, sans poids ?

LH : Pas exactement. Le poids politique se mesure en électeurs, mais aussi en sénateurs, or chaque État a deux sénateurs ce qui donne un poids disproportionné à des États plus vides que les autres, donc c’est le contraire. Concernant l’utilisation du territoire, il y a de nombreux champs dans les grandes plaines, il y a des cultures par irrigation dans le désert, des champs de panneaux solaires dans le désert californien, car le climat s’y prête.

JBN : Y a-t-il un plan d’aménagement du territoire comme la DATAR en France ?

LH : Non, les États-Unis sont décentralisés, fédéraux, et tout se gère de manière improvisée, tentaculaire, ce ne sont pas des villes nouvelles comme en France. C’est le prix de l’immobilier qui détermine où on s’installe, mais cela vaut aussi pour les sièges sociaux d’entreprises, des centres-villes aux banlieues ou inversement comme dans le cas de San Francisco.

JBN : Il y a également l’ONU, la NASA… qui font de ces villes des villes-mondes…

LH : A des niveaux différents. L’ONU est une institution internationale, pas américaine, c’est à New York une ville-monde du fait de l’immigration au XIXe siècle. Il y a ce côté mondial par la force des choses. Mais d’autres endroits comme Houston attirent des candidats au travail, des immigrés qualifiés : dans la banlieue de Houston, il y a de nombreux Indiens d’Inde très diplômés qui s’installent et font basculer les circonscriptions des républicains aux démocrates. Par endroits, les Blancs sont en minorité, c’est désormais plus complexe qu’une population blanche aisée et une population immigrée pauvre.

A lire également : Fonctionnement du système de santé aux Etats-Unis ? Un mystère

JBN : Vous vous interrogez sur le découpage des circonscriptions électorales, qui peut faire basculer un comté d’un camp à l’autre…

LH : Cela date de 1812. C’est une forme de découpage qui rappelle le « charcutage électoral » français : on découpe des circonscriptions dans des formes inattendues pour y regrouper des électeurs qui votent de la même manière. En Géorgie, une circonscription rassemble tous les Noirs en imbriquant les villes et leurs banlieues, ce qui fait qu’elle vote démocrate alors que partout ailleurs on vote républicain. C’est le cas au niveau infra-étatique, l’élection de la Chambre des représentants, et au niveau local, mais pas sur le Sénat fédéral.

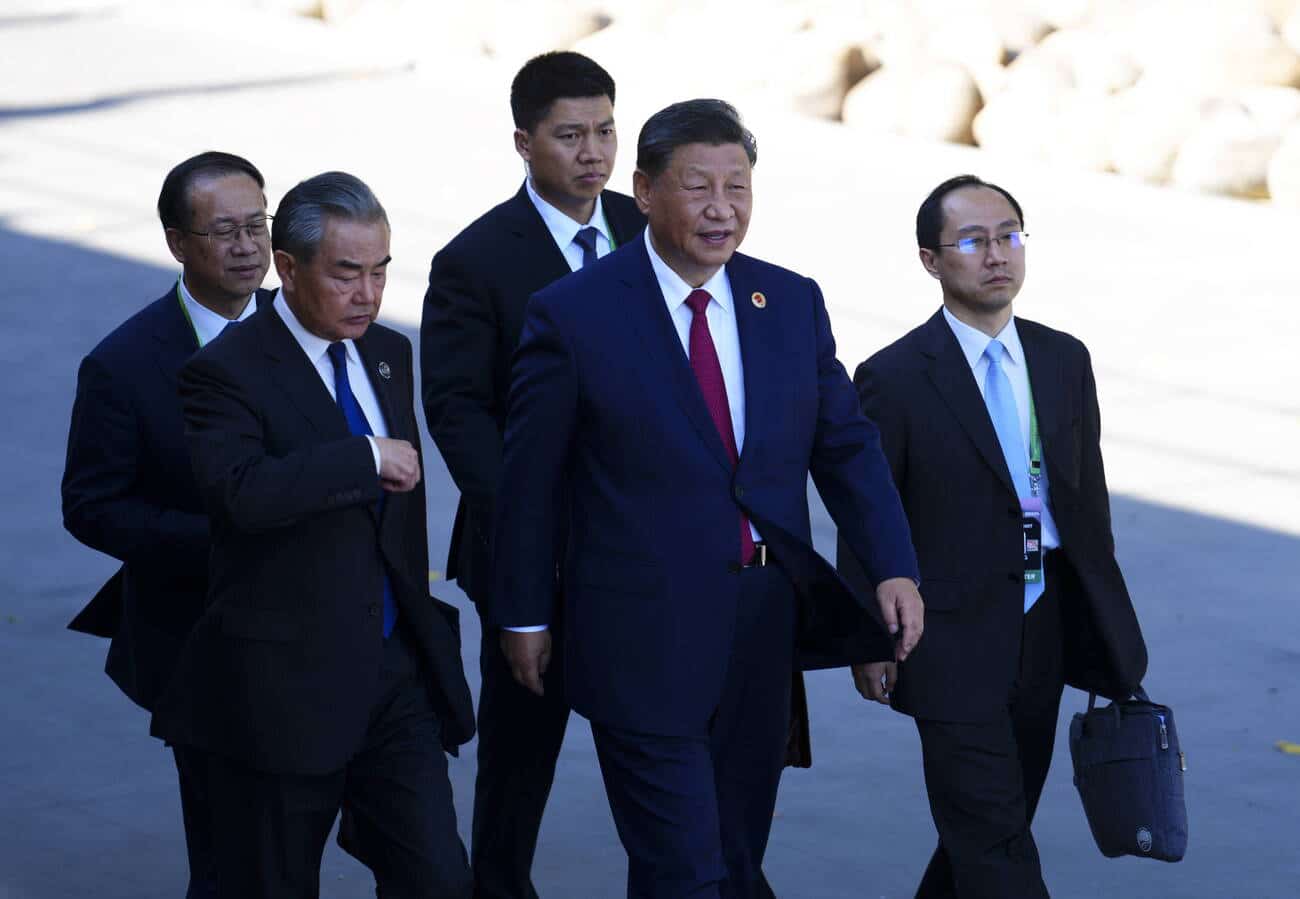

JBN : Les États-Unis attirent la population, des gens très qualifiés ou peu qualifiés… Les États-Unis sont très bons sur ce soft power, contrairement à la Chine ou à la Russie…

LH : Cela remonte à la guerre froide, on exportait de la culture pour emporter l’adhésion. C’est une forme d’américanisation des esprits, avec le western, le jazz, le rock… C’est un moyen de s’assurer que les Européens ne passent pas à l’ennemi. Les Soviétiques n’avaient pas cet avantage, c’est une spécialité américaine qui s’inscrivait dans un contexte historique qui n’a plus vraiment lieu d’être, mais cela perdure. Avec Donald Trump, il y a un aspect répulsif, mais c’est une tendance très peu durable. Sous Bush, les États-Unis ont connu une impopularité partielle, avant que la cote explose sous Obama et s’effondre de nouveau sous Trump : quand Trump aura disparu de la politique, la cote d’amour va repartir. Mais cela ne pousse pas les gens à se lasser de Game of Thrones… Il faut se demander dans quelle mesure ces séries se rattachent au soft power américain, véhiculent des valeurs comme sous la guerre froide.

JBN : Est-ce que Netflix est utile à la puissance américaine, ou est-ce juste une entreprise ordinaire qui ne se soucie guère de puissance ?

LH : C’est une question ouverte. Qu’apporte Netflix en termes de cote d’amour sous Trump, est-ce que ça fait venir les Européens vers l’amour des Etats-Unis ? L’amour des séries est indéniable, mais il n’y a pas tellement d’investissement fédéral là-dedans.

JBN : On a l’image de cerveaux éduqués européens qui vont aux États-Unis en même temps qu’une population plutôt pauvre d’Amérique latine. Est-ce que cela correspond à une réalité, ou y a-t-il une attirance des cerveaux latinoaméricains ?

LH : Statistiquement, si on compare l’immigration latinoaméricaine et l’immigration asiatique, on voit une plus grande homogénéité chez les Asiatiques, qui sont souvent des étudiants qualifiés ou en cours de qualification. Chez les hispanophones, on trouve plutôt des gens qui fuient des pays instables et violents, dans une démarche de protection, d’asile plutôt que d’opportunité.

JBN : Samuel Huntington disait que la frontière mexicaine était le vrai danger pour les États-Unis, plutôt que le Moyen-Orient. Donald Trump se met-il dans ses pas ?

LH : Dans une certaine mesure oui. Huntington voyait au Mexique un danger démographique et culturel, ne parlant pas anglais et ne voulant pas s’assimiler. C’est discutable : une grande partie de cette population s’américanise, surtout sur plusieurs générations. Il y a une convergence vers la moyenne américaine. Huntington comme Trump ont tort là-dessus. Mais dans les États du Sud, certains immigrés légaux ont un ressentiment contre les clandestins, qui sont passés plus facilement qu’eux. En même temps, en Californie, cette migration légale ou non est vitale, notamment pour les travaux agricoles et notamment les vignobles, où on a besoin de non-qualifiés.

JBN : En construisant son mur, Trump pourrait se mettre à dos une partie de la classe économique…

LH : Ah oui, très clairement.

JBN : … qui pourtant vote plutôt démocrate…

LH : Pas forcément. La Californie est coupée en deux, entre une côte très démocrate et un intérieur républicain. Par endroits il y a 70% d’Hispaniques, mais qui ne sont pas citoyens américains, de sorte que ces endroits votent républicain. Dans l’Arizona, etc., le pouvoir économique, républicain classique qui veut la circulation des marchandises et une main-d’œuvre pas chère issue de l’immigration illégale, sans laquelle on paierait plus cher. Il y a eu des ressentiments républicains contre la politique migratoire de Trump. Sous Reagan, des centaines de milliers de clandestins mexicains ont été amnistiés à des fins de libéralisme. Trump va à l’encontre de ce modèle, mais jusqu’où le suivront ceux dont les intérêts divergent de cela.

A lire également : L’hypocrisie, arme de destruction massive des États-Unis

JBN : Certaines prémisses du mur datent de Bill Clinton ou d’Obama, n’y aurait-il pas une certaine continuité entre ces présidents ?

LH : Bien sûr. Clinton en 1994 s’est retrouvé confronté à un congrès très républicain, puis Bush a poursuivi. Obama a expulsé plus de clandestins que Bush…

JBN : Concernant la volonté de puissance, « rendre sa grandeur à l’Amérique » traduit un souci d’être les premiers et les plus puissants…

LH : Ce slogan date de Ronald Reagan, il y a une continuité. Mais quand Reagan le dit, c’est après la présidence Carter, assez faible avec le 2e choc pétrolier, l’Iran qui tombe, en bref un sentiment de malaise. Trump, de même, décrit Obama comme faible, comme s’excusant de Bush, restaurant une forme de multilatéralisme : Trump a capitalisé là-dessus, c’est toujours quelque chose qu’un candidat d’opposition mobilise. Pour 2020, le slogan est « conserver la grandeur de l’Amérique » : pourquoi changer alors que ça va mieux ? Cette rhétorique du « est-ce que ça va mieux ? » date de Reagan. Cela mobilise une grille d’analyse personnelle (est-ce que ma situation financière est meilleure ?) et une grille d’analyse plus insaisissable (est-ce que le pays va mieux, y compris sur la scène mondiale ?), cette dernière pouvant être faussée. Il y a un aspect chiffrable, objectivable, mais les électeurs moyens se contentent de ce qu’il y a sur Fox News… Dans le même temps, les démocrates prétendent aussi rendre sa grandeur à une Amérique qui l’uarait perdue à cause de Trump.

JBN : On voit un désengagement américain des secteurs géographiques où ils étaient, comme le Moyen-Orient. La puissance passe par le retrait militaire ?

LH : C’est plutôt une réorganisation des priorités. Trump comme Obama sont favorables à un réengagement sélectif, Obama voulant quitter un Moyen-Orient dont on ne se sortait pas pour aller vers l’Asie, mais il n’a pas pu se désembourber du Moyen-Orient. De même, Trump disait pendant sa campagne qu’on allait écraser l’État islamique, tout en étant dans une optique de retrait ou de désengagement. Obama n’a jamais voulu intervenir en Ukraine par exemple, les intérêts américains n’y étant pas menacés. Trump a le même type de réflexion, mais de manière plus impulsive, il est dans des logiques de guerre commerciale, mais il n’y a pas d’engagement en Afrique ou autre.

JBN : On associe l’administration Bush au néoconservatisme. Est-ce qu’on retrouve ce mouvement dans l’administration Trump ?

LH : Il y est en partie présent, mais moins. Les néoconservateurs sont interventionnistes, donc pas seulement chez les républicains. Il y a des tensions chez les républicains, mais aussi chez les démocrates, comme entre Hillary Clinton et Barack Obama, moins interventionniste. Cela survit.

JBN : Dans la vie politique américaine, y a-t-il une réflexion de science politique ? En France on se réfère à De Gaulle, Mitterrand ou Jaurès, se rattache-t-on à une école politique aux États-Unis ?

LH : Les démocrates se posent la question tous les jours. Qu’est-ce qu’être démocrate ? Il y a parmi eux des sociaux-démocrates, pro-Roosevelt, des pro-Green New Deal, mais c’est déconnecté du vrai New Deal. Reagan sert de grande figure, mais on ne s’en réclame pas de manière précise. De même qu’en France, les partis ne savent plus vraiment où ils habitent : les républicains ont bien changé depuis les années 1980, John Kasich ou John McCain étaient dans une optique de travail avec les démocrates plutôt que contre eux, avant que les républicains ne se radicalisent dans les années 2010, provoquant la démission de certains représentants américains, ce qui a été préfiguré par l’éclosion du Tea Party et, par ricochet, Occupy Wall Street et Black Lives Matter. Occupy Wall Street a donné Bernie Sanders, qui n’a pas compris Black Lives Matter et a donc manqué de soutien chez les Noirs. La difficulté de ces démocrates c’est de combiner ces mouvements d’opposition, assez à gauche, et la ligne Clinton, moins social-démocrate.

JBN : La politique américaine n’est-elle plus aujourd’hui une politique ethnique, où l’on cherche à toucher les femmes, les Noirs, etc., jusqu’à arriver à 51% ?

LH : Oui, il y a une arithmétique communautaire du découpage en petites boîtes convaincantes, c’est le travail des sondeurs. Le discours de vente de services aux politiques prend le pas sur la sociologie : mariages mixtes, identités plurielles de genre, d’orientation sexuelle, d’origine… Il ne faut pas regarder une seule ligne de fracture. On en arrive à des sous-identités si petites qu’on ne peut plus faire basculer une élection. Le gender-gap est une chose, mais ça ne fait pas tout : femmes noires et femmes blanches ne votent pas de la même manière, certaines sont mariées, certaines sont diplômées… Ces sous-découpages sont absolument fous, on en perd l’idée du peuple, du commun.

A lire également : La fantaisie politique peut-elle remodeler l’Amérique ?