Après l’effondrement de l’URSS, les marines occidentales ont eu tendance à négliger la préparation au combat naval pour se consacrer à la projection de forces et de puissance. Une telle posture correspondait bien à la géopolitique de l’après-guerre froide, mais elle apparaît de plus en plus inadaptée aujourd’hui.

En 1992, soit un an après la dissolution de l’URSS, l’US Navy se dotait d’une nouvelle doctrine intitulée Forward from the Sea (« En avant depuis la mer »). Ce primat reconnu à la projection vers la terre était la conséquence logique de la disparition de la Flotte rouge : ayant de facto la maîtrise du large, les marines occidentales entendaient désormais en toucher les bénéfices littoraux sous forme de visites diplomatiques, d’assistance humanitaire, de bombardements et de débarquements, toutes opérations plus maritimes que proprement navales (1). À cet égard, l’après-1991 a rappelé l’après-1815 qui vit la Royal Navy se muer pour près d’un siècle en commis-voyageur du Foreign Office et en vecteur des troupes coloniales britanniques. Mais l’état de grâce consécutif à la chute du communisme fut beaucoup plus bref car notre début de xxie siècle est marqué par une nette remise en cause de la puissance maritime occidentale.

Commençons par évoquer les flottes expéditionnaires de l’après-guerre froide, avant d’examiner les défis auxquels elles sont aujourd’hui confrontées et les formes que pourrait prendre une guerre navale au cours des décennies à venir.

Le format expéditionnaire

La capacité de projection des marines occidentales repose sur leur supériorité technologique. Un bon exemple en fut la guerre du Kosovo (1999), au cours de laquelle le porte-avions français Foch opéra en Adriatique pendant quatre mois, multipliant les frappes aéronavales et couvrant à distance le débarquement des troupes françaises. Pour mesurer la portée de cet épisode, il faut garder en tête que les Amirautés répugnent traditionnellement à envoyer de grandes unités dans des mers étroites, car celles-ci n’offrent pas assez d’espace de manœuvre pour contrer les attaques ennemies : en 1914, la flotte française n’avait fait qu’une brève incursion dans l’Adriatique, et encore s’était-elle soldée par le torpillage d’un de ses cuirassés. En 1999 au contraire, le risque fut jugé acceptable, parce que les défenses antiaériennes serbes avaient été décapitées par les missiles de croisière de l’OTAN et que la présence d’un sous-marin nucléaire d’attaque français (tour à tour l’Améthyste, l’Émeraude et le Saphir) dissuadait toute sortie de navires ennemis.

Missiles de croisière, sous-marins nucléaires et porte-avions constituent donc un trinôme indispensable pour toute projection d’ampleur. Mais ici, une distinction s’impose entre les « vrais » porte-avions et les porte-aéronefs. Les premiers sont dotés d’une catapulte qui leur permet de lancer des appareils lourds, assez armés pour pouvoir affronter des avions ennemis décollant du sol. Les porte-aéronefs, eux, compensent leur absence de catapulte par un pont en forme de tremplin, mais les avions qui en décollent sont moins puissants que ceux des « vrais » porte-avions, ce qui ne les prédispose guère à l’action contre la terre.

A lire aussi : Vapeur ou électromagnétique, un débat crucial pour le nouveau porte-avions de la Marine nationale

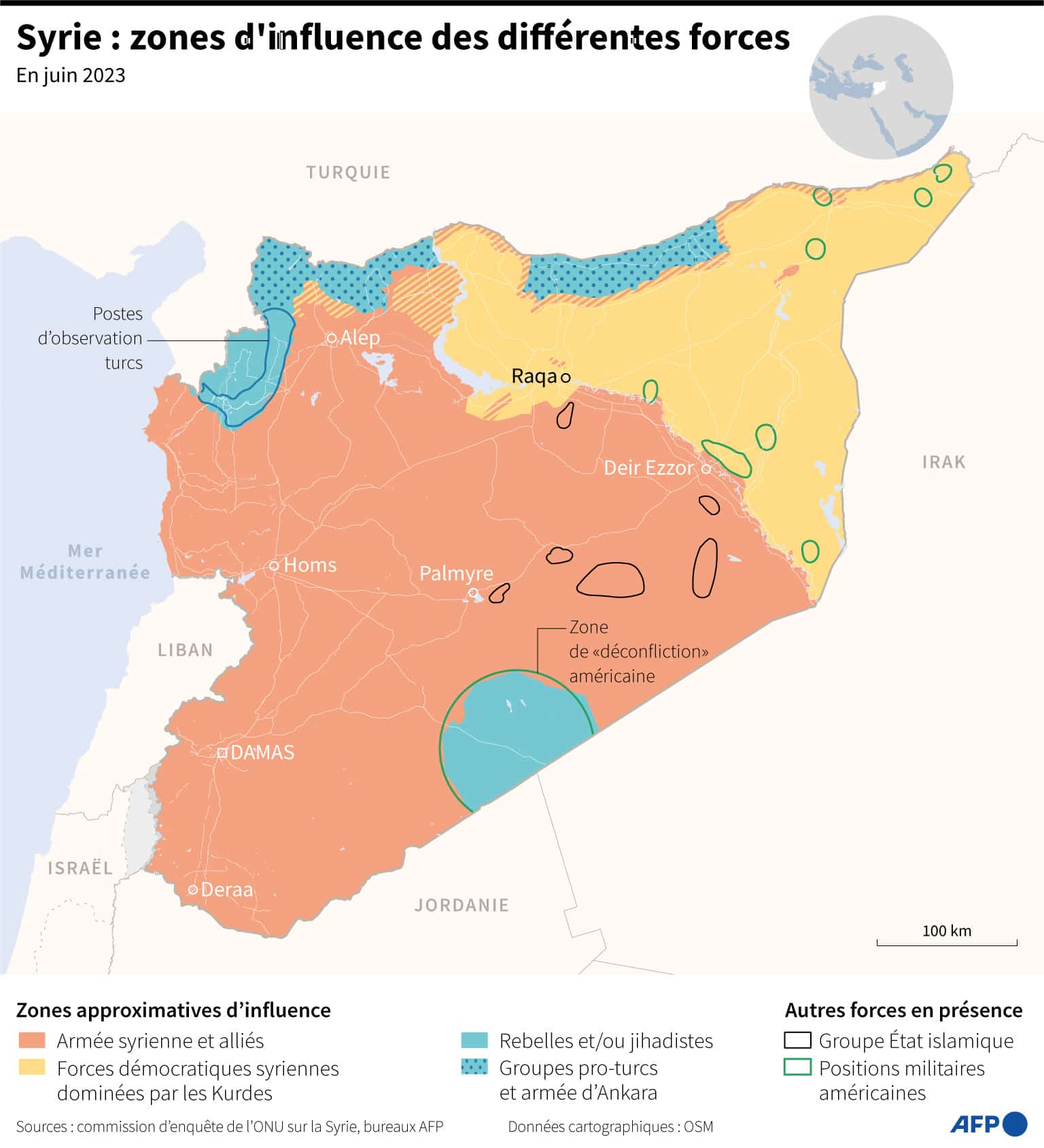

Or seuls deux pays alignent ces « vrais » porte-avions : les États-Unis, qui en ont onze, et la France, qui n’en a qu’un et ne peut donc assurer de permanence opérationnelle (rappelons que la maintenance du Charles-de-Gaulle l’immobilise pendant 18 mois tous les sept ans et demi). L’écart entre les États-Unis et leurs alliés est également considérable en matière de sous-marins nucléaires d’attaque : l’US Navy en a 55, la Marine nationale 6, la Royal Navy 6 – et les stocks de missiles de croisière sont à l’avenant. La capacité expéditionnaire de l’Occident est donc essentiellement tributaire de l’US Navy. C’est elle qui a fourni le parapluie à l’abri duquel la Marine nationale et la Royal Navy ont pu se projeter vers des littoraux hostiles au cours des dernières décennies. Contre-épreuve : le refus américain d’entrer en guerre contre le régime syrien à l’été 2013 a mis fin aux velléités d’intervention franco-britanniques.

Il est vrai que la Marine nationale garde les moyens de mener seule ou comme senior partner des opérations plus modestes, ainsi la mission Corymbe, c’est-à-dire la présence permanente d’au moins un bâtiment français dans le golfe du Gabon afin de protéger nos ressortissants en Afrique de l’Ouest, de lutter contre la piraterie… Mais ni la projection sous ombrelle américaine ni a fortiori les patrouilles sur les côtes africaines n’incitent à se préparer au combat naval de haute intensité. C’est la raison pour laquelle nombre de navires européens manquent de robustesse (c’est le cas des fameux bâtiments de projection et de commandement français Mistral, au demeurant remarquables) et de moyens de détection (par exemple, les frégates françaises La Fayette sont dépourvues de sonars). De même, ils embarquent généralement deux fois moins de missiles antinavires que les bâtiments d’Extrême-Orient…

La nouvelle donne

Adapté au contexte post-guerre froide, le format expéditionnaire des flottes occidentales l’est beaucoup moins aux mutations qui se précisent actuellement.

La première est l’affirmation de stratégies de déni d’accès reprenant pour l’essentiel les concepts de défense littorale popularisés à la fin du xixe siècle par la Jeune École française. Son postulat était que le progrès technologique donnait aux puissances secondaires les moyens de défendre efficacement leurs côtes contre les grandes marines : batteries côtières, mines, torpilleurs et sous-marins à relativement bon marché pouvaient en effet couler des cuirassés très coûteux. On retrouve une configuration analogue aujourd’hui avec la prolifération des mines « intelligentes » et des sous-marins furtifs, mais surtout avec l’apparition de missiles antinavires supersoniques, hypersoniques voire balistiques, à l’instar du « Vent d’Est » chinois, qui pourrait frapper sa cible à plus de 1 400 km ! Bien que cette performance ne soit pas avérée, elle dénote clairement l’intention de repousser les porte-avions occidentaux le plus au large possible, au-delà du rayon d’action de leurs appareils.

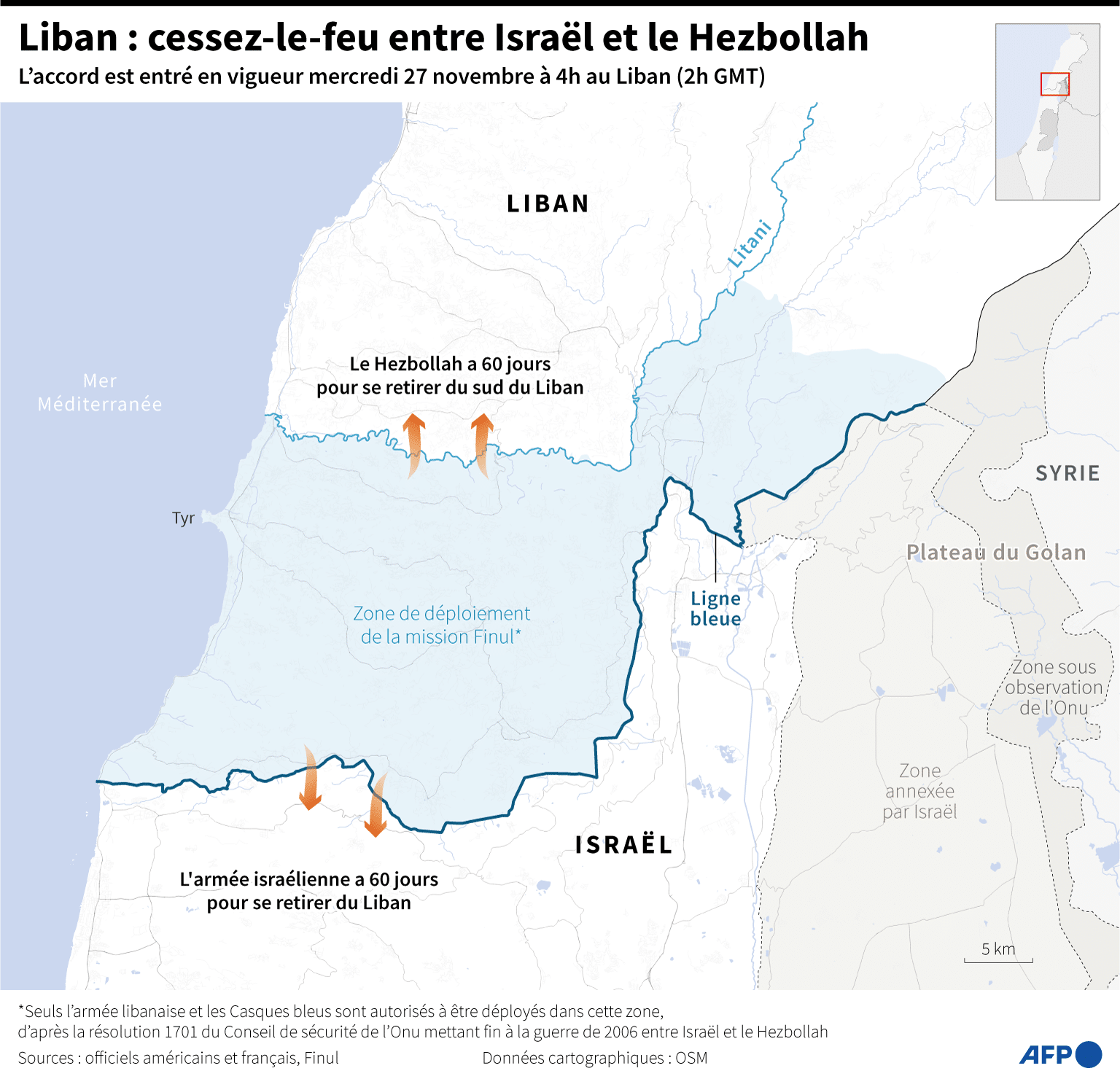

De tels missiles ne peuvent bien sûr être conçus et mis en œuvre que par des pays riches et technologiquement avancés. Mais des modèles plus rudimentaires se sont « démocratisés » au point d’être désormais accessibles à des acteurs non étatiques : ainsi le Hezbollah, en 2006, a-t-il endommagé une corvette israélienne avec un missile de fabrication chinoise ; ainsi, dix ans plus tard, un autre missile chinois tiré par les rebelles Houthis du Yémen a-t-il frappé un navire rapide américain loué aux Émirats arabes unis… Plus simple encore, une embarcation civile bourrée d’explosifs peut aller se faire sauter au contact d’un bâtiment de guerre ultramoderne : le destroyer américain USS Cole a été victime d’un tel attentat-suicide dans le port d’Aden en 2000, ce qui lui a coûté 17 tués, 39 blessés et de très gros dommages matériels.

A lire aussi : À propos de porte-avions… 2020 et 2026, échéances critiques

Le nombre de littoraux encore perméables aux opérations occidentales tend par conséquent à se restreindre. Mais les menaces actuelles ne concernent pas que les espaces côtiers. Dans le même temps que la marine chinoise déploie une stratégie anti-accès visant à s’approprier la mer de Chine au détriment des autres riverains, elle affiche son ambition de dominer à terme un sanctuaire élargi au Pacifique occidental, jusqu’aux îles Bonin, Mariannes et Palaos. De même développe-t-elle ses capacités d’intervention en océan Indien, très important pour l’économie chinoise puisque l’essentiel de ses importations pétrolières viennent du golfe Persique et qu’elle investit de plus en plus en Afrique. D’où l’importance accordée par les Chinois au combat en haute mer : si leur aéronavale ne dispose pour l’heure que d’un porte-aéronefs (bientôt deux), ils comptent bien lancer un porte-avions nucléaire vers 2025 et en construire d’autres dans la foulée. Ils lancent également quantité d’autres bâtiments de combat, ce qui leur a permis de se hisser au 2e rang mondial pour le tonnage. Leur retard technologique sur les flottes occidentales semble encore sensible, mais il diminue. On peut également pointer les ambitions de l’Inde et de la Russie, qui veulent elles aussi leur porte-avions nucléaire, ou encore les efforts russes en matière de sous-marins nucléaires d’attaque et de croiseurs lance-missiles…

Et demain ?

De la rapide transformation du paysage naval, certains commentateurs tirent des conclusions radicales : les opérations de projection appartiendraient au passé ; les porte-avions, trop vulnérables face aux missiles modernes, auraient fait leur temps, et avec eux la puissance maritime occidentale…

Seule une guerre de haute intensité permettrait de vérifier ces assertions, ce qui n’est évidemment pas à souhaiter. Mais à défaut, on peut faire jouer les analogies historiques, et en particulier convoquer le précédent de la Jeune École. Si les déboires des Franco-Britanniques aux Dardanelles, en 1915, validèrent pour l’essentiel ses conceptions anti-accès, les débarquements alliés des années 1943-1945 montrèrent qu’elles pouvaient être mises en échec par des contre-mesures appropriées (pilonnage aérien des défenses côtières, dragage des mines, déploiement de bâtiments amphibies infiniment plus performants que ceux de la Première Guerre mondiale). En d’autres termes, la guerre littorale, comme toute autre forme de guerre, est soumise à la dialectique de l’épée et de la cuirasse : l’avantage que la technologie donne un jour à l’un des deux protagonistes, elle le confère à l’autre le lendemain.

Quant à la prétendue caducité des porte-avions, elle semble démentie par la frénésie des puissances émergentes ou ré-émergentes à vouloir s’en doter. De toute évidence, ils restent d’irremplaçables outils de rayonnement en temps de paix et de très efficaces moyens d’action en temps de crise. Cela ne garantit certes pas leur valeur dans une guerre de haute intensité, mais ne l’invalide pas non plus. Et quand bien même ils seraient condamnés à terme (ce qui reste à démontrer), ils ne disparaîtraient pas des flottes du jour au lendemain. On peut là-dessus se référer au précédent des cuirassés : si la Seconde Guerre mondiale leur a fait perdre leur statut de Capital Ship au profit des porte-avions, ils n’en ont pas moins gardé un rôle important dans l’attaque ou la défense des convois, l’appui-feu contre la terre ou… la défense rapprochée des porte-avions.

En l’absence d’expérience de guerre permettant d’évaluer les arsenaux contemporains, la sagesse commande par conséquent de ne pas abandonner le porte-avions (ce qui, pour la France, implique de mettre rapidement en chantier le successeur du Charles-de-Gaulle). Mais il faut dans le même temps explorer toutes les voies novatrices permettant de garder la maîtrise de la haute mer et de l’exploiter contre la terre. Les drones – aériens, de surface et sous-marins – apparaissent à cet égard comme une piste prometteuse : ils pourraient neutraliser la majeure partie des capteurs et des défenses antiaériennes et antinavires adverses, préparant ainsi l’entrée en scène de moyens plus classiques.

La puissance, en d’autres termes, n’est pas réductible aux performances propres d’un Capital Ship dont nul ne peut dire avec certitude ce qu’il sera d’ici quelques décennies : elle tient plus à la synergie entre ce Capital Ship et les autres bâtiments. De ce point de vue, une bonne façon de garder l’ascendant est de renforcer les échanges d’informations tactiques entre les divers acteurs du combat naval, en particulier entre les sous-marins et les autres composantes. Divers procédés sont actuellement étudiés à cet effet, ce qui pose la question majeure du cyberespace. Mais la course à la supériorité qualitative ne doit pas conduire à négliger le facteur quantitatif, comme cela a trop été le cas des marines occidentales ces dernières décennies – au risque d’une attrition fatale en temps de guerre.

La parenthèse de l’après-Guerre froide s’est refermée. Les « dividendes de la paix » appartiennent désormais au passé. La dure vérité de notre temps est qu’il faut à la fois davantage de bâtiments et des bâtiments plus puissants. Mais il est impossible de s’en doter sans une forte volonté politique. En démocratie, celle-ci suppose le soutien de l’opinion. Les Français doivent comprendre que leur siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU leur crée des obligations majeures. Comme le disait Georges Leygues, un des rares bons ministres de la Marine de la IIIe République : « Être une puissance mondiale, cela veut dire être une puissance maritime. »

- Nous reprenons ici la terminologie de Julian S. Corbett (1854-1922), pour qui l’adjectif « naval » renvoie à l’acquisition, à la conservation ou à la contestation de la maîtrise de la mer, l’adjectif « maritime » à son exploitation.