Yves Lacoste est le plus connu des géopolitologues français – il n’aime pas ce terme, ni celui de « géopoliticien ». Il se dit géographe, spécialiste de géopolitique. Quoi de plus normal que de l’interroger pour le premier numéro de Conflits. Une vision vigoureuse de la géopolitique, et un sacré tempérament…

Peut-on résumer ainsi votre carrière : fils de géologue, spécialiste de géographie physique, puis de géographie humaine, puis géopolitologue ?

Pas exactement. Il est vrai que mon père était géologue au Maroc, où je suis né et où j’ai passé mon enfance. Il est vrai aussi que je me suis intéressé à la géographie physique, plus généralement à la géologie profonde, là où se trouvent aujourd’hui des réserves considérables de pétrole. Je suis très heureux de ces études car elles m’ont aidé à garder le contact avec la terre. Et, avec la géomorphologie, j’ai été amené à prendre en compte des formes de relief très modestes, de petits ravins, ou les bombements dans une plaine alluviale, qui peuvent avoir une grande importance stratégique. Bref la Terre et le terrain.

Mais je n’ai pas connu une série d’étapes dissociées. En effet, j’ai commencé mes études de géographie en une époque on l’on ne séparait pas géographie humaine et géographie physique. J’ai donc pratiqué ces deux branches en même temps. Ensuite, dans les années 1960, les géographes ont commencé à les séparer. Cela s’explique par l’influence anglo-saxonne car, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, la géographie physique n’a guère de contact avec la géographie humaine qui n’est guère développée.

Je ne me suis jamais résolu à cette coupure. Elle explique que les géographes ont en partie perdu le contrôle d’un domaine qui leur revenait naturellement, l’environnement et l’écologie. À l’époque où j’ai été formé, l’une des grandes préoccupations des géographes était l’érosion des sols particulièrement grave en Afrique du Nord. Mais l’écologie est devenue le domaine des avocats qui veulent la faire interdire. Elle devrait être le fait de géographes qui analysent et mettent en relation les données physiques, biologiques, les activités humaines, le politique…

En fait, j’ai toujours œuvré pour l’unité de la géographie.

A lire aussi: Entretien avec Olivier Zajec : le bel avenir de la géopolitique

L’influence américaine s’est-elle exercée dans d’autres domaines ?

Oui, certains ont cru à la possibilité de forger des modèles mathématiques, y compris en matière de géographie humaine – introduire les mathématiques dans les sciences humaines, c’est une constante chez les Américains. Cela a conduit, en géographie, à des dérives étonnantes.

Je pense à Roger Brunet, un bon géographe pourtant, dont l’idéologie marxiste allait étrangement dans le même sens que l’influence américaine, la volonté de dégager des lois en géographie. Il cherchait à trouver partout, dans les formes d’organisation humaine, un panthéon de figures géométriques – cercles, anneaux, rectangles…, ce qu’il appelait des chorèmes. Mais il refusait le triangle, qui est pourtant la forme du delta. Il détestait en effet la géographie physique et préférait l’abstraction pure.

Heureusement ces abstractions ont fini par lasser et j’en avais dénoncé la vanité dans la revue Hérodote dans un numéro de 1975, « Les géographes, la Science et l’Illusion », qui a semé la consternation dans la corporation des géographes : on ne devait pas parler d’un collègue ainsi…

Vous aimez avoir des adversaires ? Vous aimez que l’on ne vous aime pas ?

Cela dépend de qui. Peut-être parce que je me sens capable de répliquer.

Vous vous réclamez de deux grands géographes, Pierre George et Jean Dresch. Qu’avaient-ils d’exceptionnel ?

Les deux hommes étaient aux antipodes. George était renfermé, timide, consciencieux à l’extrême. Dresch, grand géomorphologue, était une force de la nature, extraverti, alpiniste chevronné, redouté même. Le premier a élargi le champ de la géographie humaine qui privilégiait auparavant le monde rural ; dans la géographie, il a introduit les villes, l’industrie, les systèmes politiques. À l’époque, il était communiste et cela lui a servi, même si sa grille de lecture qui se concentrait sur l’opposition entre systèmes socialistes et capitalistes était pour le moins réductrice. Il avait le sens des grands ensembles et a aidé la géographie à changer d’échelle, à passer du local au monde entier. Quant à Dresch, il m’a fait comprendre la complexité de situations coloniales comme celle du Maroc qu’il connaissait fort bien.

Vous vous définissez en effet comme un géographe qui s’intéresse à l’histoire.

Oui. J’ai travaillé pour l’unité de la géographie, et je crois aussi aux liens entre géographie et histoire. J’ai donné à la revue que j’ai créée le nom d’Hérodote, le père de l’histoire dit-on, mais tout autant le père de la géographie. C’est parce qu’il est dans l’histoire qu’Hérodote s’intéresse à la géographie. Il parcourt l’Empire perse pour mieux le connaître, car il est persuadé que ce dernier prépare une troisième offensive contre les Grecs, après sa défaite lors des deux premières guerres médiques.

On ne peut pas raisonner en géographie sans raisonner dans le temps, y compris pour ce qui est de la géologie qui traite de temps très longs.

Voilà une bonne approche de la géopolitique. Si l’on vous dit que vous êtes avant tout l’homme qui a introduit, ou réintroduit, la géopolitique en France, comment réagissez-vous ?

C’est vrai, mais à cause des changements dans les rapports de forces au plan mondial.

Dans Hérodote, au début (en 1976), nous ne parlions pas de géopolitique qui était un mot proscrit à cause de l’usage qu’en avait fait le nazisme. Le mot n’apparaîtra pour la première fois dans Hérodote qu’en 1983. Nous étions des géographes qui essayaient de comprendre le monde avec nos propres outils et en prenant en compte le temps long.

Tout commence en 1979 quand la guerre éclate entre deux États communistes, le Viêtnam et le Cambodge, ce à quoi la Chine réagit en attaquant le Viêtnam. André Fontaine, le directeur du Monde, est scandalisé et il conclut son éditorial par « C’est de la géopolitique ». Le mot géopolitique était jusqu’alors tabou et il l’a utilisé pour montrer à quel point ces conflits qu’il jugeait fratricides étaient inouïs. Je m’attendais alors à des réactions hostiles devant l’usage du terme. À ma grande surprise, il n’y eut pas d’indignation généralisée. Fin 1979, l’Armée rouge envahit l’Afghanistan. Les journalistes, surtout en France, ont de plus en plus utilisé le mot géopolitique.

A lire aussi: La géopolitique diplomate

N’est-ce pas parce que, avec ces événements, les grilles de lecture marxistes s’effondraient ?

Bien sûr, il fallait trouver autre chose pour expliquer le monde. C’est alors que se sont multipliées les questions : « Pourquoi ne faites-vous pas de la géopolitique ? » En un mot, je ne suis pas allé à la géopolitique, c’est elle qui est venue à moi. J’ai ensuite encouragé un germaniste qui s’ennuyait à étudier le romantisme allemand, Michel Korinman, à faire sa thèse sur la géopolitique allemande – il l’a publié sous le titre Quand l’Allemagne pensait le monde. Je me suis mis à étudier le sujet avec lui.

J’ai découvert le rôle considérable que les géographes allemands ont joué dans la formation du pays au XIXe siècle, dès son début, et comment la discipline y a été enseignée très tôt. La grande école de géographe, ce fut l’Allemagne. Elle vient en France ensuite, après la guerre de 1870, afin de se donner les outils intellectuels de riposter à l’Allemagne.

Les géopoliticiens allemands s’inscrivent dans cette tradition. Ils étaient d’ailleurs de grands géographes, ainsi Karl Haushofer. Après la Première Guerre mondiale, dans le désarroi général, il a publié Les Cahiers pour la géopolitique qu’utilisaient les professeurs du secondaire. Cela a contribué à populariser la géopolitique, et aussi à répandre ses idées marquées par le darwinisme social, selon lequel, en vertu de la théorie de l’évolution, les races humaines étaient inégales.

Yves Lacoste dans sa maison de Bourg-la-Reine, Auteurs : ROMUALD MEIGNEUX/SIPA, Numéro de reportage : 00667404_000002.

Vous écrivez dans La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre [simple_tooltip content=’Yves Lacoste, La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Maspero 1982, Poche 2014.’](1)[/simple_tooltip] que la crise de 1973 est géopolitique autant qu’économique. Diriez-vous la même chose de la crise de 2008 ?

Je ne pense pas avoir écrit cela car, en 1973, je n’emploie pas encore le mot géopolitique. Quant à la crise de 2008, ses causes tiennent à la spéculation effrénée de banques américaines, mais cette crise prépare de grands changements géopolitiques. Le plus important est que les Américains doutent d’eux-mêmes. Leur engagement en Irak et en Afghanistan a jeté sur eux un discrédit considérable. Ils hésitent à s’engager de la même façon qu’autrefois dans le monde, la tentation du repli est forte. Ou du moins l’envie de se concentrer sur le plus important pour eux, l’Asie orientale. Quant au Proche-Orient, ils pourraient être tentés de s’en désintéresser, maintenant que l’essor du gaz de schiste et du pétrole non conventionnel fait que les États-Unis ont moins besoin des pétroles du golfe Persique.

Vous pensez cependant que les États-Unis restent la première puissance mondiale ?

Bien sûr. Ils bénéficient d’un atout exceptionnel, leur appareil scientifique sans égal. Mais à l’avenir je vois, comme beaucoup, la Chine les dépasser. Elle dispose, elle aussi, de nombreux atouts, mais je crois en son affirmation pour une raison paradoxale. Elle est condamnée à traverser des difficultés économiques, sociales, politiques, morales : la corruption, les accaparements deviennent pour les Chinois insupportables. Les dirigeants ne pourront maintenir la cohésion du pays qu’en le mobilisant autour d’un programme international d’envergure. Reconquérir la première place mondiale sera leur ambition. C’est le destin millénaire de la Chine, redevenir une puissance exceptionnelle.

Et l’Europe ?

Pfff…

A lire aussi: Podcast ; Entretien avec le YouTubeur « Mister Geopolitix »

Que signifie ce soupir ?

[Silence]

Regardez en Ukraine. Il faudrait que l’Europe fasse quelque chose, mais il faudrait surtout qu’elle ait la capacité de faire quoi que ce soit.

On en a trop fait, on a rajouté trop vite trop d’États à l’Union européenne, on en a rajouté… Et on voudrait rajouter l’Ukraine ! Les élargissements ont sapé la cohésion européenne. Et puis les États-Unis ne tiennent pas à ce qu’elle existe vraiment, et les Britanniques y ont veillé.

Et la Russie ?

Nous devons avoir avec elle des rapports de complémentarité. Et il faut comprendre les problèmes qu’ils ont avec l’islamisme, dans le Caucase.

Malgré les droits de l’homme ?

Je ne suis pas, en politique étrangère, un fanatique des droits de l’homme. Ce sont des problèmes internes. Il faut en tenir compte bien sûr, mais ce ne peut pas être l’unique fondement de la géopolitique d’un pays. On ne va pas faire la guerre à tous les États qui ne respectent pas ces droits de l’homme. Dans le cas de la Russie, il faut se souvenir où elle en était en 2000, après la décennie terrible des années 1990. Il suffit de voir ses taux de mortalité. Avions-nous vraiment intérêt à son effondrement, voire à son implosion ? Que Poutine ait repris les choses en main, finalement, c’était notre intérêt.

Le plus grand risque géopolitique vous semble venir du monde arabo-musulman ?

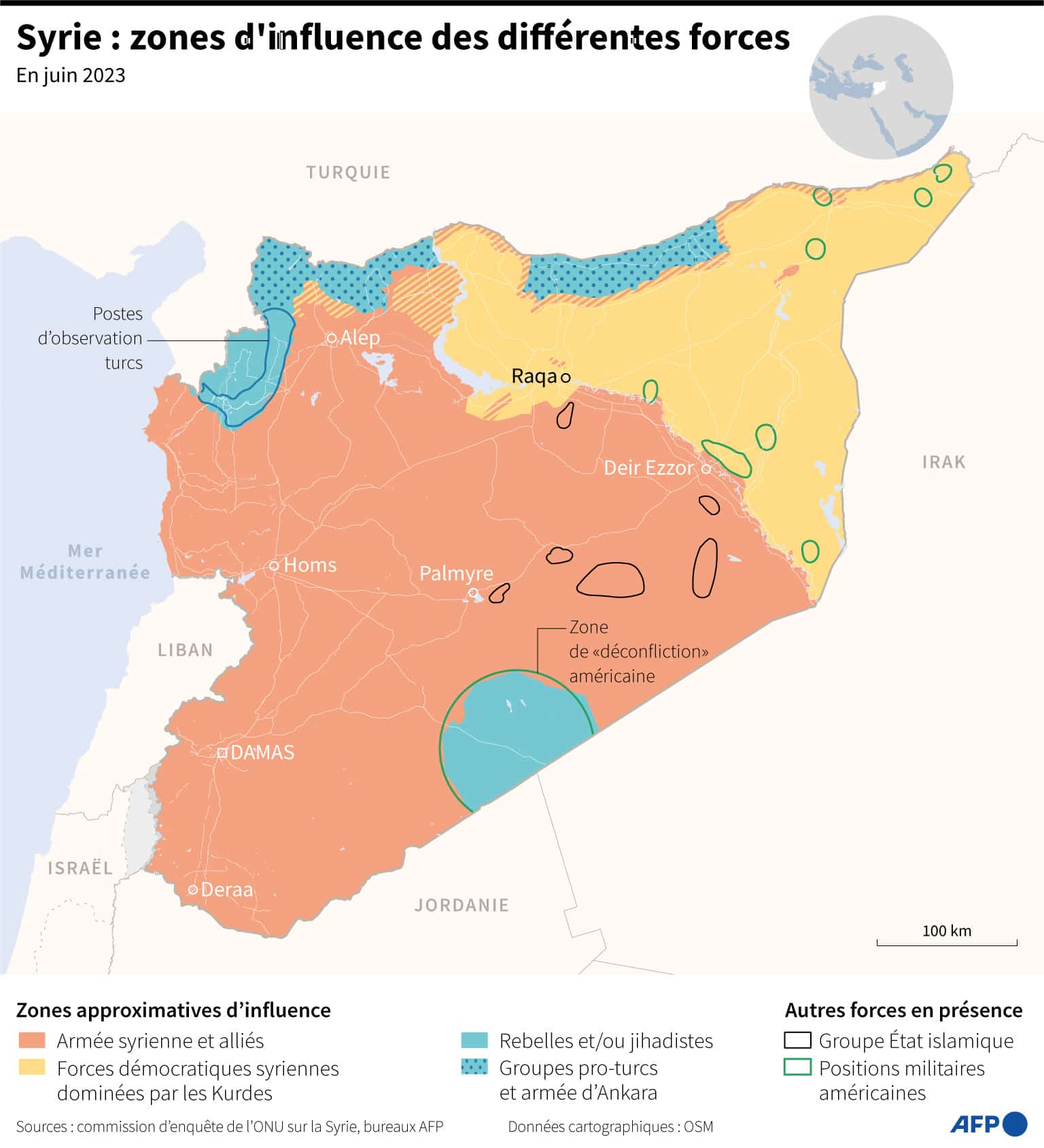

Il me paraît très fragile. Et il m’inquiète surtout par les réseaux islamistes qui s’y développent, qui infiltrent des pays autrefois épargnés comme la Syrie, qui séduisent même dans les pays occidentaux, entre autres parmi les enfants de l’immigration.

Ne peut-on aider à l’affirmation d’un islam modéré ?

Ce serait l’idéal, à l’exemple de la Tunisie. Mais l’islam modéré est débordé par l’islam radical car le discours djihadiste a un pouvoir de séduction considérable.

Et pourquoi ?

Il raconte une histoire, une belle histoire. L’histoire d’un monde arabo-musulman qui était brillant et prospère, qui a décliné non par sa faute, mais à cause d’un complot mené par les pays occidentaux ; l’Occident chercherait à pervertir, à disloquer le monde arabe. Le problème est que cette histoire, qui concerne le monde musulman, puisse séduire nombre de musulmans qui vivent dans nos pays.

Dans ce rapide tour d’horizon de la puissance, vous insistez sur les États-nations. Vous ne croyez pas à l’importance des forces non étatiques, comme les firmes multinationales ?

Elles comptent bien sûr. Mais sont-elles capables de mobiliser comme le font les États-nations, peuvent-elles obtenir de leurs membres qu’ils donnent leur vie pour elles ? Je ne le crois pas. La vraie puissance, c’est celle qui peut obtenir de tels sacrifices.

Vous avez contribué à réhabiliter le rôle des États-nations que certains estiment dépassés par la mondialisation.

J’ai toujours eu une sensibilité particulière envers l’idée de nation. Même pendant la période où, très jeune, j’ai été communiste – n’oubliez pas que quand j’ai adhéré, le PCF se présentait comme le parti de la Résistance, celui des 75 000 fusillés, je côtoyais de vrais résistants que j’admirais. J’étais un communiste patriote. Quand j’ai lu, plus tard, des textes communistes de l’entre-deux-guerres qui manifestaient une véritable haine de la nation, j’ai été horrifié. Et ensuite je me suis reconnu dans la conception que De Gaulle avait d’une « certaine idée de la France ».

Vous voyez, quand j’étais jeune, je vivais au Maroc, mais nous revenions tous les ans en France. Et, à l’inverse de certains expatriés, je n’ai jamais douté que mon pays était la France.

Quand j’ai publié mon ouvrage sur la nation [simple_tooltip content=’Yves Lacoste, La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Maspero 1982, Poche 2014.’](1)[/simple_tooltip], c’était pour réagir à la poussée du Front national que je comprends pour une part. J’étais, et je reste, scandalisé par le fait que la droite et la gauche éludent l’idée de nation. Ils ne savent plus parler que de République, mais cela je m’en méfie car cela me semble un moyen de ne pas employer le mot « nation ». Le terme leur paraît ringard, on ne veut pas employer un mot que les nationalistes emploient, on n’a plus le droit de se dire nationaliste. Seul le Front national en parle, mais avec des projets que je ne partage pas.

A lire aussi: L’hymne national : un discours sur le pays

Un lieu qui, pour vous, incarne la France plus que tout autre ?

Paris vu du ciel. La nation et la raison d’État. Et les révolutions.

Et un personnage historique ?

Louis XIV. J’admire la façon géniale dont il a domestiqué la noblesse en l’attirant à Versailles. C’est lui qui a véritablement unifié notre pays.

Vous faites de la nation une « représentation ». Que voulez-vous dire par là ?

Ce qui compte, ce qui existe vraiment, c’est ce que les gens croient, ce sont les représentations qu’ils se forgent et qui les font agir. Nous n’appréhendons le réel que par le biais de ces représentations, mieux elles sont le réel. Quand on est amoureux d’une femme, on est amoureux d’une représentation. L’Eurasie que vous étudiez dans ce numéro est une représentation, la France est une représentation géopolitique : elle résulte de rivalités de pouvoirs sur du territoire. Mais les Français ont des représentations différentes, chargées de valeurs, et plus ou moins rivales de leur nation.

Certaines représentations ne fonctionnent pas, elles ne sont pas efficaces, elles se délitent alors. La différence, c’est justement l’histoire qui la fait. Une représentation comme la France s’inscrit dans le temps long, elle vient de loin, elle en tire une réalité. Dès le départ avec le roi. Le roi lui-même est en représentation, il était une représentation.

Une représentation n’est donc pas une illusion ?

Je ne laisserai jamais dire qu’une représentation comme la France, pour laquelle des millions d’hommes ont donné leur vie, n’est qu’une illusion.

C’est d’ailleurs ainsi que je conçois la géopolitique : les rivalités de pouvoir les plus violentes de la géopolitique, ce sont toujours des hommes qui engagent leur vie et se font tuer.

Paris, la nation et la raison d’État. Le symbole de la France pour Yves Lacoste, (c) Pixabay.