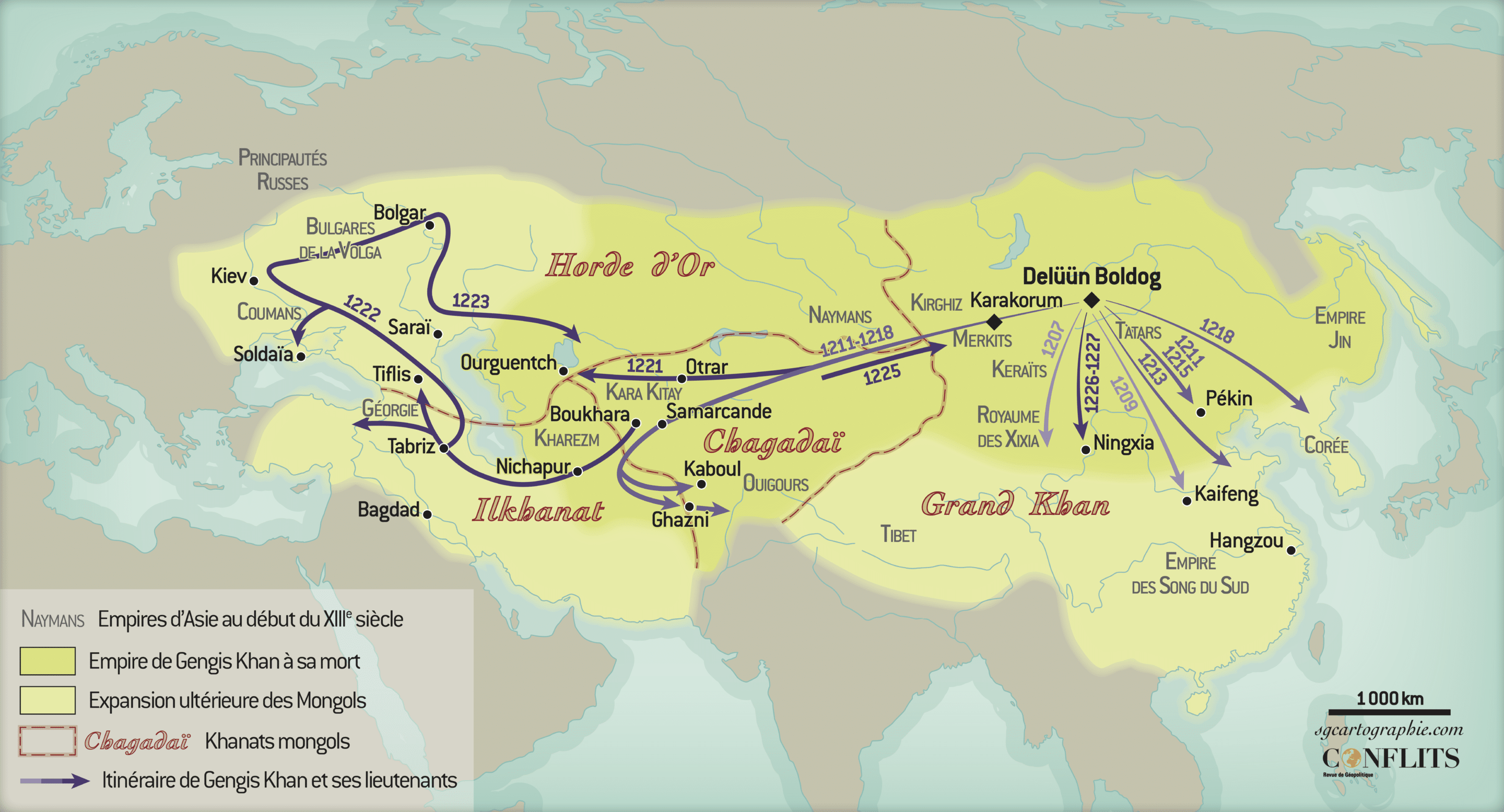

« La conquête mongole est le plus grand fait du xiiie siècle », disait René Grousset. De fait, durant plus d’un demi-siècle, entre 1206 et 1260, les troupes mongoles de Gengis Khan et de ses descendants surclassèrent toutes les armées auxquelles elles furent confrontées. Hormis l’Occident et le Japon, tous deux miraculeusement épargnés par les armées gengiskhanides, pratiquement toute la masse eurasiatique, y compris la Chine, la Corée, la Perse et la Russie, fut submergée par ces cavaliers sortis de nulle part et qui, en l’espace de quelques décennies, conquirent le plus vaste empire territorial de tous les temps[1].

Arnaud Blin, auteur des Conquérants de la steppe (Passés / Composés, 2021)

Avec la percée arabo-musulmane des VIIe et VIIIe siècles, les conquêtes mongoles constituèrent l’un des phénomènes les plus marquants du Moyen Âge, soit cette période de mille ans environ au cours de laquelle l’Occident occupa un rôle secondaire dans la trame géostratégique de l’Eurasie. La singulière histoire de l’Empire mongol est intimement liée à celle de son initiateur et fondateur, Gengis Khan. Celui-ci ne fut ni le premier des conquérants issus des steppes de Haute-Asie, ni le dernier. Mais, de par l’ampleur de ses conquêtes, de la rapidité avec laquelle il transforma la géopolitique de tout un continent, des conséquences de son action et de son impact sur des millions d’individus, il fait partie des figures les plus influentes de l’histoire.

Le fils des loups

Lorsqu’il naît en 1155 en Mongolie, Gengis Khan, qui s’appelle alors Temudjin, ne semble guère prédestiné à un grand avenir. Membre d’un clan parmi d’autres, au sein d’un rameau secondaire, celui des Mongols, parmi divers peuples nomades de l’Altaï, sa vie bascule dans le tourment lorsque son père disparaît alors que lui-même n’est qu’un enfant. Rejeté dans la steppe dans le dénuement le plus complet, il se retrouve avec sa mère, ses frères et sœurs dans cet environnement hostile et dangereux. Pourchassé par les clans rivaux, méprisé par sa propre tribu, il survit tant bien que mal, principalement par la chasse. Bon archer – mais son frère lui est supérieur –, c’est l’organisation de la chasse qui l’intéresse surtout, en particulier celle des loups qu’il observe avec fascination et dont il dira qu’elle fut sa principale source d’inspiration stratégique. La patience dont font preuve les loups des steppes à préparer une attaque en groupe, la violence de l’assaut une fois l’attaque déclenchée, et l’acharnement à annihiler la proie sont autant d’éléments qu’il mettra en application lors de ses campagnes.

Avant Gengis, la steppe – dont on rappelle qu’elle couvre un territoire de 7 000 x 4 000 km – vit défiler divers peuples au fil des siècles, chaque nouveau venu essayant d’imposer son autorité sur les peuples (à peine) installés, dans un environnement gouverné par les rapports de forces, où il était impératif de se doter du meilleur appareil militaire. En conséquence, ces armées de conquête étaient invariablement mieux conçues et bien plus efficaces que les appareils d’État, qui furent presque toujours défaillants et donc incapables de subvenir aux besoins des systèmes de défense des territoires conquis. Outre le rameau altaïque, qui comprend Mongols, Toungouzes et Turcs, les iranophones furent eux aussi adeptes des armées de cavaliers-archers. C’est à travers ces derniers, Scythes, Parthes ou Alains, que le monde gréco-romain entra en contact, parfois de manière dramatique, avec ces armées d’un autre type.

À lire également

Nouveau Numéro : Nucléaire l’atome, futur des armées et de l’énergie ?

Les peuples de l’Altaï

Les premiers peuples de l’Altaï à se faire connaître sont les Huns. Huns noirs en Europe, avec Attila, Huns blancs, ou Hephtalites, en Orient. Mieux organisés, et plus redoutables encore que les cavaliers-archers iraniens, les Huns bousculent l’ordre établi, mais leur règne est bref. Cependant, leurs techniques de guerre annoncent déjà celles d’autres peuples de Haute-Asie qui, à intervalles réguliers, se projetteront tantôt à l’est, tantôt au sud et vers l’ouest, jetant leur dévolu sur les peuples sédentaires : Chinois et Indiens, Perses et Arabes. Durant l’époque qui sépare Attila de Gengis Khan, ce sont les Turcs qui dominent l’Asie intérieure avec, entre autres, les Gögturks, Ouïghours et Khazars ; ce sont eux aussi qui se projettent au-delà de l’Asie centrale avec les Qarakhanides, les Ghaznévides et, surtout, les Seldjoukides, qui s’implantent durablement au Moyen-Orient. Face à ces armées, les Arabo-Persans, en l’occurrence les Abbassides, sont contraints de s’incliner, mais ils parviennent à un modus vivendi avec partage des pouvoirs : militaire et financier pour les Turcs, religieux pour les Arabes, les administrateurs persans occupant un rôle central dans ce schéma.

Constamment aux prises avec les armées nomades, les Chinois et les Byzantins parviennent pour l’essentiel à contenir la menace, souvent en payant un tribut en échange de la paix. Certes, l’affaire n’est pas toujours aisée et lorsque l’empereur byzantin Romain IV Diogène est humilié par l’armée seldjoukide d’Alp Arslan à Manzikert en 1071, Byzance subit bien plus qu’un coup au moral (outre la perte définitive du contrôle de l’Anatolie, Constantinople fait appel aux Occidentaux, déclenchant ainsi le processus qui conduira aux croisades). Néanmoins, lorsque les armées mongoles de Gengis Khan commencent à poindre leur nez au début du xiiie siècle, rien ne laisse présager le cataclysme qui va frapper presque tout l’ensemble du continent[2].

A priori pourtant, le parcours de Gengis Khan n’a rien d’atypique dans cette région du monde. Mercenaire au service de potentats locaux, Temudjin gravit peu à peu les échelons jusqu’à se faire élire à la tête de son peuple après avoir éliminé son principal rival et ancien associé, Djamuqa. Pour ce faire, Gengis a dû faire preuve à la fois d’un grand talent de soldat et de meneur d’hommes, mais il a dû aussi persuader les siens de le choisir. Il a une quarantaine d’années lorsqu’il sort vainqueur du quriltaï (conseil) de 1206. Il n’est pas le premier à avoir tenté d’unifier les clans mongols sous une seule autorité, mais il sera le premier à y parvenir. Pour cela, il aura bataillé ferme contre d’autres peuples pourtant déterminés à se débarrasser de lui, comme les Tatars (ou Tartares) qui, par une singulière ironie de l’histoire, vont donner leur nom à ce peuple contre lequel ils auront pourtant fermement lutté. Pour arriver à la tête des Mongols, Gengis se sera construit un formidable appareil de guerre qu’il ne va cesser de renforcer et de perfectionner durant la période des grandes conquêtes. C’est à partir de cet appareil qu’il crée un État militaire entièrement voué à la conquête et qu’il veut capable de pérenniser son « empire universel ». Or, Gengis Khan a compris une chose fondamentale : qu’un empire ne peut subsister longtemps par le seul fait de ponctionner puis de ruiner les populations et qu’il est impératif de le doter d’un système de taxation et d’une économie.

La construction de l’empire

Tactiquement et techniquement, par rapport aux autres conquérants des steppes qui l’ont précédé, il n’invente rien : les troupes sont organisées selon le système décimal et elles utilisent la tactique ancestrale des cavaliers-archers, soit les charges de cavalerie successives accompagnées de volées de flèches, le but étant de fatiguer, désorganiser puis fragmenter les troupes adverses. Dans ce domaine, son apport est essentiellement quantitatif.

C’est au niveau de l’organisation de son armée, de la formation de ses généraux, de sa logistique et de sa grande stratégie qu’il faut chercher les clefs de son succès et c’est là que réside son génie. Si la gouvernance de l’État mongol est une affaire de famille dont le premier cercle est totalement fermé aux membres extérieurs, son armée est tout au contraire fondée sur un système méritocratique qui promeut vigoureusement ses meilleurs éléments. Déjà, la configuration mono- dimensionnelle des armées des steppes, combinée à la structure sociale rudimentaire de la société mongole, était propice à une hiérarchie militaire très simplifiée par rapport à ce qui se pratiquait ailleurs. En conséquence, un combattant particulièrement doué pouvait se hisser du bas de la pyramide jusqu’aux échelons les plus élevés. L’aptitude au combat n’était d’ailleurs pas la seule manière d’atteindre le sommet de la hiérarchie : Sobodeï, peut-être le plus grand stratège mongol avec Gengis Khan, s’était signalé en participant adolescent aux conseils de guerre auprès de son frère aîné avant de prendre une part active aux grandes décisions et à la préparation des campagnes.

Contrairement à la plupart des conquérants des steppes pour qui la guerre se résumait souvent à des razzias à plus ou moins grande échelle, qu’on exécutait sans grande préparation et sans autre objectif que de s’emparer d’un butin, Gengis avait des objectifs militaires et politiques précis qui obéissaient à une logique de guerre et une stratégie globale, ou grande stratégie, à long terme. Avant d’être élu Grand Khan, il avait longtemps guerroyé du côté de la Chine et avait beaucoup appris des Chinois dans ce domaine. De fait, il savait dès 1206 de quelle manière il allait procéder pour construire son empire. Jusque-là, les empires des steppes avaient poursuivi une logique implacable : une fois le pouvoir consolidé, les nouveaux conquérants se précipitaient pour investir la Chine, contre laquelle ils gaspillaient leurs ressources et s’épuisaient physiquement. Gengis Khan prit la sage décision de procéder inversement pour assurer ses arrières en éliminant tous les adversaires qui pourraient potentiellement tenter de s’allier avec les Chinois ou profiter du conflit, comme les Xias[3]. Ainsi, un à un, il assujettit les peuples de Haute-Asie – certains se soumettant d’ailleurs d’eux-mêmes à l’instar des Ouïghours – et, une fois maître de l’Altaï et de l’Asie centrale, se projeta peu à peu vers de nouveaux horizons, au sud, à l’ouest puis vers la Chine. Il en entama la conquête par le nord, le pays étant alors coupé en deux, avec l’État des Song au sud. Ce n’est que face à Kubilaï, le petit-fils de Gengis Khan, que ces derniers finiront par rendre les armes, un demi-siècle après la mort de Gengis Khan. Entretemps, les Mongols auront conquis, entre autres, la Perse, le Moyen-Orient et la Russie et ils auront poussé jusqu’en Europe centrale, en Pologne et en Hongrie. L’Occident, si l’on se fonde sur les confrontations de Legnica et de Mohi (1241), où les Européens furent totalement éclipsés par les Mongols, aurait été bien incapable de répondre à la menace. Il ne dut son salut qu’à la mort du Grand Khan Ogodeï qui, selon la tradition mongole, provoqua le repli des armées qui s’en retournèrent à Karakorum.

À la suite du Khan

Gengis Khan disparaît en 1227. Ses fils puis ses petits-fils poursuivent son œuvre. Ils fondent une capitale, Karakorum, centre névralgique d’un empire auquel Gengis a su adjoindre une bureaucratie, chapeautée par les Ouïghours, et une économie fondée sur le commerce et le libre-échange qui permet de lever des impôts. La grande stratégie reste la même : repousser les limites de l’empire, mais sans mettre en jeu sa viabilité politique et économique. Mais, malgré toutes ses précautions, Gengis est incapable de créer un système de succession viable sur le long terme. Selon la tradition des steppes, un empire se partage et Gengis opte pour un système dual censé préserver l’intégrité de l’empire tout en laissant aux uns et aux autres un degré d’autonomie. Ce sera un échec, prévisible, mais non moins catastrophique. Chacun des fils, puis des petits-fils va revendiquer un territoire, un ulus, théoriquement chapeauté par le Grand Khan, élu lors d’un quriltaï. Le système fonctionne durant un temps, mais, avec la mort de Mongke en 1259, l’empire sombre dans une guerre de succession extrêmement violente entre Kubilaï et l’un de ses frères, Arigh Bok. Vainqueur, et désormais Grand Khan, Kubilaï transfère le centre de gravité de l’empire vers le nord de la Chine et, tout en poursuivant ses conquêtes avec plus ou moins de bonheur (Chine du Sud, Vietnam, Japon, Java), il ne peut empêcher l’implosion du Grand Empire, qui se fragmente en plusieurs morceaux. Avec Kubilaï, l’Empire mongol atteint son extension maximale tout en entamant son déclin. La dynastie qu’il fonde en Chine perdure un siècle alors que les autres résidus du Grand Empire se délitent les uns après les autres.

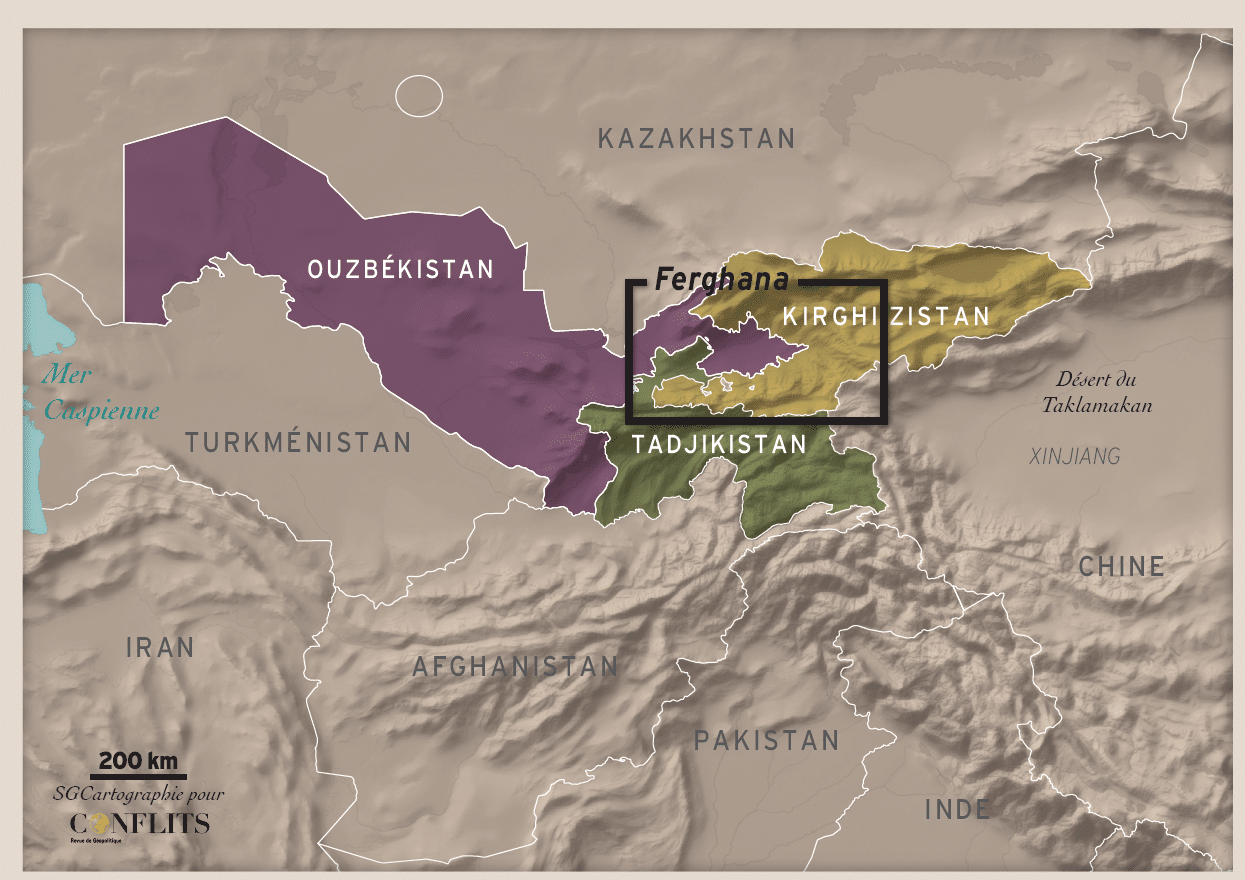

Toutefois, entre 1206 et 1260, rien ni personne ne put arrêter les troupes gengiskhanides, qui combinaient tous les éléments constitutifs du succès militaire : la masse, la vitesse, la cohésion, l’autonomie, la flexibilité, la capacité de concentration et la maîtrise. Dotée d’une capacité logistique excellente et inégalée reposant sur la production du lait, et d’un haut commandement digne d’Alexandre ou de la Grande Armée napoléonienne, l’armée créée par Gengis Khan fut peut-être l’appareil militaire le plus abouti de tous les temps. Intimement liée au contexte géophysique et culturel des steppes de Haute-Asie, ce modèle était à la fois inexportable et inimitable. Au xive siècle, deux hommes tâcheront non sans succès de raviver la flamme, Toktamitch, descendant de Gengis Khan, et Tamerlan, Turc de Transoxiane. Le second, après avoir éliminé le premier, se constitua un empire conséquent, mais plus éphémère encore que l’empire gengiskhanide. De fait, en l’absence de réel projet de société et dénué d’un élan messianiste, jamais ces invincibles guerriers des steppes ne purent pérenniser leurs formidables conquêtes.

À lire également

Les Mongols, inventeurs de l’Eurasie

[1] Si l’Empire britannique à son apogée couvrait une superficie légèrement supérieure, il était éparpillé à travers le globe et comprenait des territoires essentiellement indépendants comme le Canada et l’Australie. Sur le continent, les mamelouks en 1260, puis les Viêt furent les premiers à refouler les armées mongoles.

[2] Voir Gabriel Martinez-Gros, De l’autre côté des croisades. L’islam entre croisés et Mongols, xie-xiiie siècles, Passés / Composés, 2021.

[3] Owen Lattimore, « The Geography of Chingis Khan », Geographical Journal, 129/1 (1963).