Si l’histoire de l’Espagne est mouvementée, son rapport à la mémoire l’est tout autant. Entre récupération politique intérieure et arme d’attaque extérieure, l’Espagne a toujours été confrontée à des affrontements mémoriels majeurs. Des divergences qui ressurgissent aujourd’hui.

Article paru dans le numéro 48 de novembre 2023 – Espagne. Fractures politiques, guerre des mémoires, renouveau de la puissance.

La mémoire est souvent confondue avec l’histoire, alors que l’une et l’autre sont pourtant bien distinctes. La mémoire renvoie aux souvenirs, aux passions et aux émotions ; elle est sélective, partielle et souvent partiale. L’histoire, à l’inverse, essaie d’objectiviser les faits ; elle est récit des événements passés et analyse critique. Mais cette distinction traditionnelle ou classique est d’ordinaire fâcheusement malmenée dans la pratique. Il est difficile de séparer la compréhension objective et subjective du passé. À l’instar de tant de journalistes ou de commentateurs politiques partisans, l’historien peut se retrouver piégé par l’histoire officielle, et, plus récemment, par les enjeux idéologiques de la communautarisation des mémoires.

Enjeux des débats

Quoi qu’en disent certains, les débats historiographiques ne sont jamais clos. Sans cesse ils renaissent sous des formes différentes. Dans un livre magistral aujourd’hui oublié (L’idée coloniale en France, de 1871 à 1962), Raoul Girardet expliquait que le colonialisme avait été la réponse spécifique d’une époque à la volonté d’expansion caractéristique de la vie et à l’esprit de conquête de l’Occident prométhéen. Mais plus important encore, il démontrait que l’argumentation des colonialistes et des anticolonialistes s’était développée dès le début sur un triple registre économique, politique et moral, qu’au fil du temps les arguments invoqués dans chaque camp n’avaient guère varié et qu’en fin de compte seul avait changé l’impact des uns et des autres sur l’opinion publique. Ce point capital pourrait être illustré par bien d’autres exemples historiques. Ainsi, près de trois siècles avant l’indépendance des pays d’Amérique hispanique, l’École de Salamanque (1526-1753) théorisait et enseignait déjà tous les titres légitimes et illégitimes de la conquête et de la domination du Nouveau Monde et le pouvoir impérial autorisait et fomentait des discussions sur la question comme en témoigne la controverse de Valladolid (1550).

Les débats portant sur l’histoire du pays et l’identité nationale divisent l’Espagne tout autant que dans n’importe quel autre pays d’Europe occidentale. À l’instar de ce qui se produit, notamment dans l’Hexagone, les « déconstructeurs » de la Péninsule sont à la manœuvre et prétendent imposer leur vision « correcte » de l’histoire. L’université espagnole et les grands médias sont de plus en plus sous la coupe du racialisme communautariste, du féminisme radical, de l’LGBT-isme, de l’intersectionnalisme, de la théorie du genre, du transhumanisme, du criticisme climatologique, de l’ethno-victimisme, du décolonialisme, de l’indigénisme et de l’islamo-gauchisme, etc. Si l’on excepte les redoutables tensions centrifuges tenant aux séparatismes et nationalismes périphériques, le panorama est sensiblement le même que dans les autres grands pays d’Europe. Mais les controverses espagnoles se distinguent néanmoins par deux traits spécifiques : d’une part, leur intensité et leur virulence – on peut parler de véritable guerre civile culturelle latente –, et d’autre part, leur caractère séculaire, car les incessantes disputes et polémiques progressistes se greffent sur les vieux mythes de la « légende noire ».

A lire également

10 mn de géopolitique : Espagne, blocage politique

L’Espagne et sa légende noire

La légende noire espagnole, c’est simplement l’opinion selon laquelle les Espagnols auraient été inférieurs aux autres Européens parce qu’ils n’auraient pas eu les qualités des peuples civilisés. C’est un ensemble de récits cherchant à démontrer que le rôle de l’Espagne, pays semi-oriental, aurait été systématiquement sinistre, épouvantable, un mélange de cruauté, de violence et d’ignorance. Historiquement colportée en Europe et en Amérique par les ennemis de l’Espagne (Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, France, Turquie, etc.), cette légende noire a été, paradoxalement, assimilée et soutenue avec enthousiasme par une grande partie de la classe politico-intellectuelle espagnole (la gauche et l’extrême gauche, mais aussi la droite libérale), tout spécialement depuis la fin du XIXe siècle. De manière peut-être plus étonnante, depuis le tournant du XXIe siècle, elle est réactivée par des élites politico-médiatiques fascinées par la religion de la loi du marché, le monde néo-libéral anglo-saxon, l’OTAN et l’UE. Ajoutons bien sûr que dans cette Espagne moderne, où tout est devenu sujet de controverse et de négation radicale, on trouve même des auteurs qui affirment que cette légende noire n’a jamais existé. Il ne s’agirait, selon eux, que d’une sorte de projection de tous les complexes des Espagnols, une soi-disant paranoïa collective. Une analyse oiseuse qui, bien évidemment, n’est qu’un élément, un artifice de plus confortant la séculaire légende noire.

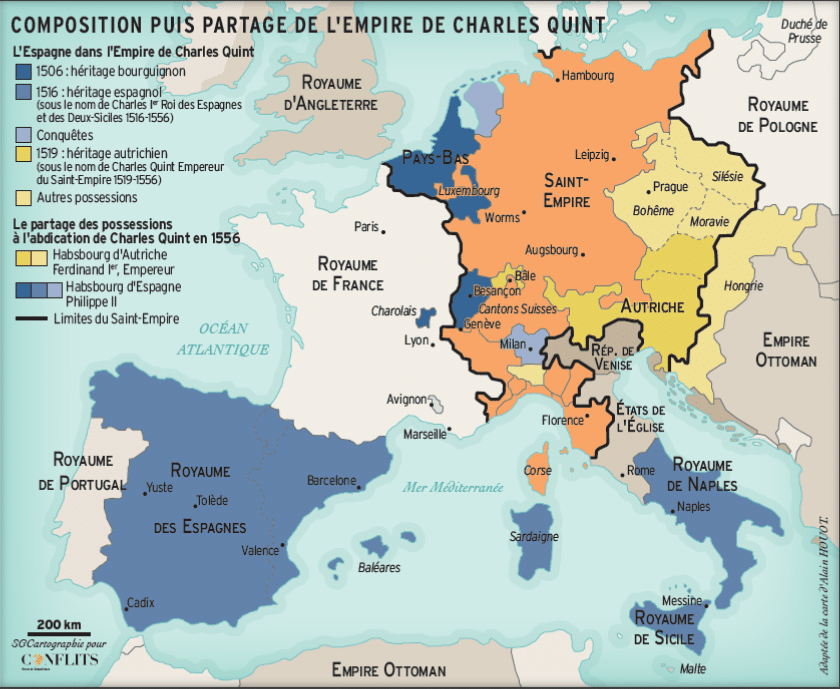

Les pays qui exercent une hégémonie mondiale ou continentale font tôt ou tard l’objet d’une légende noire. Celle de l’Espagne débute au XVIe siècle, lorsque l’empire hispanique cristallise tous les ressentiments. Les libelles inspirés par les protestants du nord de l’Europe et les juifs, qui ont fui l’obligation de se convertir au catholicisme, sont innombrables. Au fil des siècles, des centaines d’auteurs italiens, allemands, néerlandais, anglais, français et, plus tard, nord-américains et soviétiques, vont contribuer à forger cette image détestable de l’Espagne[1].

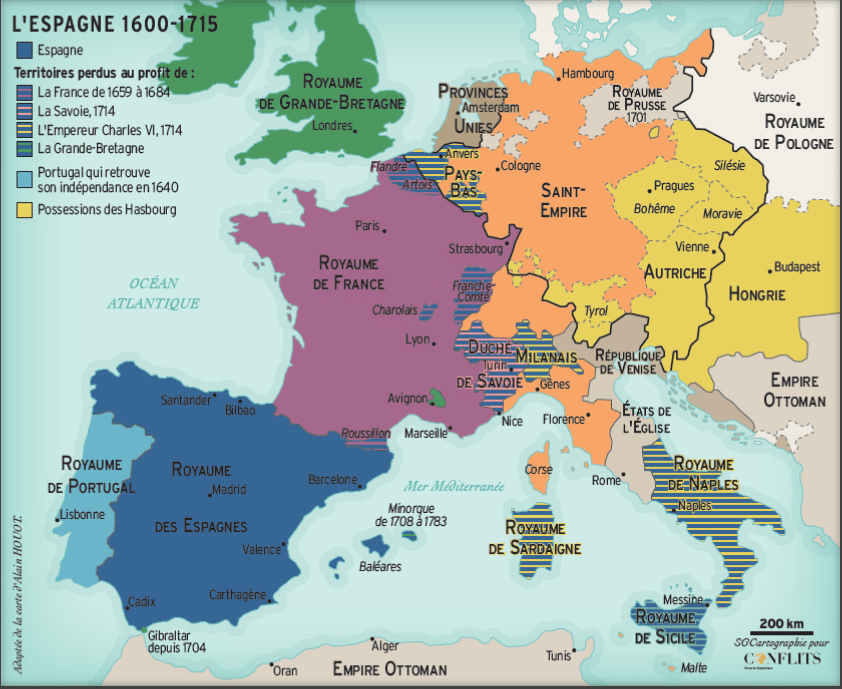

Tous les grands épisodes qui jalonnent l’histoire de la Péninsule sont alors présentés comme marqués par les pires calamités : la romanisation (à partir de 218 av. J.-C.) et la christianisation (à partir du Ier siècle), des phénomènes parcellaires et incomplets ; l’Hispanie wisigothe (411-711), un archétype de société faible et décadente ; l’invasion arabo-musulmane ; une simple et justifiable répudiation du catholicisme par les habitants de l’Hispanie : la Reconquête, un exemple de fanatisme religieux (du moins lorsque sa propre existence n’est pas tout simplement niée ou présentée comme un « accident historique ») ; al-Andalus, un paradis multiculturel, havre de paix et de tolérance, détruit par les barbares chrétiens du nord ; l’expansion en Amérique, un modèle de pillage et de génocide ; les guerres européennes de la Contre-Réforme (menées par Charles Quint et Philippe II en défense de leurs légitimes possessions dynastiques), une lamentable manifestation d’intolérance ; la défense de la monarchie traditionnelle face à la monarchie absolue (1700-1808) puis constitutionnelle (1812), un archétype de réaction violente et irrationnelle contre la révolution et le progrès ; la guerre civile (1936-1939), une lutte des démocrates contre la réaction et le fascisme… En résumé, un récit fabuleux, exagéré, celui d’une nation européenne qui aurait été la plus marquée du sceau de l’infamie et aurait accumulé tares et souillures : l’obscurantisme, le fanatisme, l’esprit antiscientifique, l’antisémitisme, l’islamophobie, le racisme génocidaire, etc.

A lire également

Entre histoire et mémoire : la place du passé

Les querelles et les disputes divisant et opposant les élites politiques et intellectuelles espagnoles ne datent pas d’hier. Dès l’arrivée de la maison des Bourbons, en 1700 (lorsque Philippe de France, duc d’Anjou, est devenu roi d’Espagne sous le nom de Philippe V), le ralliement de la majorité des élites après la guerre civile ne manqua pas de susciter d’âpres polémiques. Plus tard, les controverses relatives à la Révolution française et le ralliement à ses idéaux d’une bonne partie des élites devaient à nouveau creuser des fractures renvoyant les Espagnols au débat portant sur l’État-nation. Les discordes politiques ont été par la suite périodiquement ranimée alimentant un long et triste processus de décomposition : après les destructions de l’invasion/occupation française (1808-1813) ; pendant les guerres d’indépendance hispano-américaines (1808-1825) ; en 1848, en solidarité avec le Mexique qui, devenu indépendant, s’est vu amputé de 60 % de son territoire par les États-Unis (le traité de Guadalupe Hidalgo a sanctionné la plus connue des 50 interventions nord-américaines majeures – 700 mineures – dans l’Amérique hispanique) ; en 1833-1840, 1846-1849 et 1872-1876, lors des trois guerres civiles entre carlistes-traditionalistes et monarchistes libéraux ; de 1814 à 1886, lors des luttes acharnées entre monarchistes-libéraux et républicains-libéraux, entre libéraux-conservateurs et libéraux jacobins, marquées par 33 pronunciamientos « démocrates et progressistes » ; en 1898, après la défaite face aux États-Unis et la perte des derniers vestiges de l’empire (Cuba et les Philippines) et, consécutivement, en raison de la résurgence des particularismes culturels et de l’apparition des nationalismes périphériques (Catalogne, Pays basque) ; puis, à nouveau sous la IIe République (1931-1936) et bien sûr à la veille de la guerre civile, et enfin, sous le régime franquiste (1939-1975).

La mémoire est devenue une arme au service des politiques.

Dans la longue chaîne de querelles intellectuelles, deux ont particulièrement marqué leur époque (1949-1960), celle entre le monarchiste néo-intégriste Rafael Calvo Serer et le national-syndicaliste Pedro Laín Entralgo, et celle entre les républicains exilés Claudio Sánchez Albornoz et Américo Castro. Pendant des décennies, le thème de l’incapacité de l’élite libérale à générer un nationalisme patriotique capable de remplacer l’État-empire par l’État-nation a été au centre des préoccupations et des débats. La tentative au forceps de Franco devait se solder par une réussite économique notable, mais s’est révélée un échec politique et moral patent. Finalement, dans les années 1990, moins de quinze ans après l’instauration de la démocratie (1975), une fois la bénéfique période de transition démocratique refermée (1975-1985), les polémiques politico-historiographiques ont pris une tournure de plus en plus exacerbée du fait de la volonté exprès des leaders des partis de gauche et d’extrême gauche.

A lire également

L’Espagne, un acteur majeur des séries télévisées

Une histoire déformée

L’histoire d’Espagne est certainement la plus déformée, altérée et tergiversée de toutes les histoires des pays européens.

Elle l’est pour trois raisons : d’abord, l’ignorance et le parti pris des commentateurs étrangers, ensuite, les idées préconçues et les préjugés d’un bon nombre d’Espagnols, qui ont intégré de manière acritique l’image délétère du pays, forgée par l’adversaire, enfin, parce que l’Espagne a symbolisé longtemps la quintessence de la nation protectrice de la civilisation catholique (beaucoup plus que la France, « fille aînée de l’Église », qui avait comme allié le « Grand Turc »). L’histoire d’Espagne n’en est pas moins exceptionnelle dans toute l’histoire de l’Europe. La Reconquista (711-1212-1492), véritable renaissance de l’Espagne chrétienne après la disparition de l’Hispanie wisigothe, n’a pas d’équivalent dans aucun autre pays d’Europe. La première globalisation du monde a été l’œuvre de l’Espagne ; celle-ci n’a pas seulement « découvert » l’Amérique, elle a aussi initié le premier commerce mondial d’envergure avec la Chine via le galion de Manille-Acapulco. Qu’une puissance d’à peine 5 à 7 millions d’âmes ait pu établir et conserver un empire aussi démesuré pendant près de trois siècles, en dépit des convoitises croissantes d’adversaires démographiquement dix fois plus nombreux, constitue une énigme. Cela, bon nombre d’Espagnols l’ignorent lorsqu’ils ne se complaisent pas dans l’indifférence ou dans l’autoflagellation permanente. La haine de soi, l’autodénigrement, si répandu parmi les élites politico-médiatiques hispaniques, est proprement sidérant.

Pour les « constitutionnalistes », qu’ils soient de droite ou de gauche, l’Espagne n’est qu’un État de droit, une démocratie fondée sur les valeurs proclamées par la Constitution de 1978. Nombre d’intellectuels ou prétendus tels voient dans la nation une construction douteuse, une fiction romanesque, une « illusion essentialiste » dont la défense conduirait immanquablement au pire, au nationalisme, à la xénophobie et au racisme. Épousant avec enthousiasme la mode déconstructiviste, journalistes et écrivains d’histoire remettent en cause avec délectation tout le legs historique de l’Espagne, la nation (communauté) et la patrie (terre des pères) au point de faire disparaître l’objet même de leur étude.

On peut lire sous les plumes les plus « autorisées » qu’il n’y a pas eu d’empire espagnol, ni de nation, ni d’État espagnols, non seulement au Ve, VIe et VIIe siècle, mais pas davantage au XVIe et XVIIe siècle, ni même au XVIIIe siècle. Selon nombre d’idéologues, la naissance de l’Espagne remonterait, non pas à la Maison d’Autriche, au XVIe siècle, ni à celle des Bourbons, dynastie imposée par la France au XVIIIe siècle, mais rien moins qu’aux monarchies constitutionnelles du XIXe siècle, à la constitution de la IIe République (1931), voire à la monarchie parlementaire instaurée par la Constitution de 1978. Pour les esprits les plus fébriles, il n’y aurait jamais eu ni d’empire ni de nation espagnole et le terme Espagne ne serait utilisé que par habitude ou par commodité.

A lire également

L’Espagne et le monde « arabe ». Entretien avec Nicolas Klein

La nation en question

Ainsi, on a pu voir des intellectuels et des artistes, très médiatisés, se disputer le niveau zéro de la réflexion et du débat idéologiques. « Moi, l’idée d’Espagne j’en ai rien à foutre […] c’est une idée pour les semi-curés et les fanatiques » a pu affirmer le philosophe, Fernándo Savater. « Je hais l’Espagne depuis toujours » a surenchéri le romancier Rafael Sánchez Ferlosio (fils du théoricien phalangiste Rafael Sánchez Mazas). « La marque Espagne je m’en contrefous […] cette question de patrie me gonfle » a acquiescé avec la même élégance l’écrivain, académicien, Javier Marias (fils du philosophe, disciple d’Ortega y Gasset, Julián Marias)[2].

Pour des légions de journalistes et d’essayistes, la question de la nature historique de l’Espagne serait dépassée et n’intéresserait que quelques fanatiques nostalgiques du franquisme. Leur fureur intolérante fait fi de l’œuvre foisonnante des figures intellectuelles les plus emblématiques de l’Espagne des deux derniers siècles. Le problème de l’Espagne, l’essence, l’être, l’âme, les racines et l’identité ont pourtant été des thèmes présents dans plus de 100 ouvrages majeurs publiés depuis les premiers signes de la « décadence » au XVIIIe siècle. On peut même affirmer qu’entre le XIXe et jusqu’à la fin du XXe siècle, ils n’ont jamais cessé de préoccuper, voire d’obséder, les principaux philosophes et historiens de la Péninsule.

Foncièrement attachés à l’être et à l’existence de l’Espagne, ces auteurs avaient pour la plupart des convictions progressistes ou de gauche. Au XIXe siècle et au début du XXe, ils étaient monarchistes-libéraux, républicains-libéraux, démocrates, voire socialistes[3]. Contrairement aux idées reçues, seule une minorité d’entre eux défendaient la vision catholique-traditionnelle de l’Espagne. En ce début de XXIe siècle, ils ont pour épigones une minorité d’historiens réalistes – pour la plupart des membres de l’Académie royale d’histoire d’Espagne, ou des professeurs d’universités privées, comme le Centre d’études universitaires (CEU) San Pablo de Madrid, mais aussi des auteurs non conformistes indépendants très prisés du grand public – qui défendent l’identité historico-culturelle et s’inscrivent dans la longue durée[4]. Pour eux, la nation n’est pas seulement une unité politico-territoriale hasardeuse qui se confond avec l’État. Est-il besoin d’ajouter qu’ils se voient tous qualifiés de populistes, d’extrémistes ou de fascistes par des légions de néo-censeurs ?

L’Espagne démocratique et multinationale du XXIe siècle, l’Espagne dénationalisée, agrégat de territoires, « patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, [qui] reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et régions », selon les termes de la Constitution de 1978, s’est construite sur le rejet absolu du centralisme et de la dictature franquiste. Mais cette répudiation idéologique n’a pas été sans conséquences pour les principaux courants historiographiques. Dès la fin de la période de transition démocratique, trente ans avant les premiers avatars de la cancel culture, l’idéologie dominante privilégiait déjà les interrogations, les ruptures et les discontinuités historiques, tout en sacralisant la Constitution de 1978. La rhétorique essentialiste, les stéréotypes du passé, la longue mémoire et la valorisation de la continuité ont été infatigablement dénoncés et mis à l’index. Les grands médias n’ont plus cessé de diviniser la pluralité et la diversité et d’anathématiser l’unité et l’homogénéité. Politiciens et intellectuels médiatiques ont rêvé ou fait mine de croire en la prochaine mondialisation heureuse, en l’humanité pacifiée et sans frontières. Le drame de l’Espagne moderne s’est joué d’une manière assez semblable à celui des autres grandes nations européennes. Les nouvelles élites démocratiques et européistes n’ont pas su générer un nouveau projet de vie en commun, susciter un sentiment collectif d’appartenance à une unité de destin. En moins de trois décennies, l’idée d’une Europe libre-échangiste, multiculturaliste, sans cadre géographique, historique et culturel, vassale des États-Unis, idée portée par la nouvelle élite mondialisée, a montré ses limites. L’histoire globale, postnationale ou mondialiste, qui se voulait et se disait une démarche scientifique, en accord avec l’esprit du temps, et qui devait permettre de contrecarrer les excès du roman ou du récit national, s’est révélée, aux yeux de beaucoup, comme un enfumage idéologique, une énième tentative déguisée de normaliser et d’acculturer l’Espagne.

A lire également

Pío Moa et les mythes de la Guerre d’Espagne. Entretien avec Arnaud Imatz

Accélération de la guerre des mémoires

À partir de 2004, l’essor de nouvelles tendances politiques progressistes a ouvert l’une des phases les plus jusqu’au-boutistes de la guerre des mémoires et de l’histoire jamais connue en Espagne. La transition démocratique avait reposé sur une parfaite conscience des échecs du passé et sur la volonté de les dépasser. Il ne s’agissait pas d’oublier et encore moins d’imposer le silence aux historiens ou aux journalistes, mais de les laisser débattre et de refuser que les politiciens s’emparent du sujet pour leurs luttes partisanes. Il était alors inconcevable que des politiciens de droite ou de gauche s’insultent en se traitant de rouge ou de fasciste. On aurait pu penser que le consensus politico-culturel de la transition perdurerait, mais il n’en a rien été. La guerre civile espagnole est vite redevenue le lieu privilégié des pires affrontements polémiques, un enjeu culturel pour les hommes politiques. Un premier durcissement dans les polémiques partisanes s’est produit dans les années 1993-1996. Mais c’est au lendemain de son accession au pouvoir, en 2004, que le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero a considérablement ravivé la bataille idéologique et culturelle. Se voyant dans l’impossibilité de faire taire les nombreuses voix discordantes d’historiens et de journalistes, Zapatero et ses alliés ont choisi, sur l’initiative des communistes d’Izquierda Unida, de recourir à une première loi mémorielle, la loi de mémoire historique, adoptée le 26 décembre 2007. La boîte de Pandore a ainsi été ouverte. Après une phase de paralysie politico-culturelle, les gouvernements libéraux-conservateurs de Rajoy (2011-2018) étant surtout intéressés par les questions de gestion économique, la guerre mémorielle a repris de plus belle.

Le premier gouvernement du socialiste Pedro Sánchez s’est engagé, dès le 15 février 2019, à procéder au plus vite à l’exhumation de la dépouille du dictateur Francisco Franco enterré quarante-trois ans plus tôt dans le chœur de la basilique du Valle de los Caídos. Le 15 septembre 2020, moins d’un an après avoir réalisé le transfert des cendres, son second gouvernement, coalition de socialistes, de communistes et de populistes d’extrême gauche (PSOE-PC/IU-Podemos), a décidé d’adopter une nouvelle loi de mémoire démocratique abrogeant l’antérieure. Au nom de la justice historique, du combat contre la haine, contre l’apologie du franquisme et du fascisme, le gouvernement socialo-communiste entendait ainsi promouvoir la réparation morale des victimes du franquisme et garantir aux citoyens la connaissance de l’histoire démocratique. Mais la réalité est tragique : cette loi mémorielle entérine l’utilisation de l’histoire de la guerre civile comme arme politique. Son objectif n’est pas le passé, mais le présent ; il s’agit de s’imposer dans la bataille politique pour le pouvoir. Elle idéalise et sacralise la IIe République et surtout le Front populaire. Elle efface ou dévalue des pages entières de l’histoire tandis qu’elle en glorifie et manipule d’autres pour des raisons idéologiques. Elle ne veut voir dans le désaccord et la divergence que haine, anomalie, sacrilège ou attentat contre la raison. Elle discrimine et stigmatise la moitié des Espagnols, oublie les victimes de la répression front-populiste, refuse l’annulation même symbolique des sentences prononcées par les tribunaux populaires républicains et ignore superbement la responsabilité de la gauche dans certaines des atrocités les plus horribles commises pendant le conflit fratricide. Seule la vision dite progressiste du passé, définie par les autorités en place, est déclarée démocratique ; l’histoire des « autres » devant disparaître. La justice prend la forme de la rancœur et de la vengeance. L’Espagne renoue avec les années les plus sombres de son histoire du xxe siècle, celles du franquisme de l’immédiat après-guerre civile.

Après la longue dictature franquiste, toute l’Espagne communiait dans l’espérance et l’illusion démocratiques. Mais en un peu moins de cinquante ans, le charme a été rompu. La décomposition et l’incapacité des élites politiques ont pris des proportions alarmantes. L’État, inefficace et impuissant, ne répond plus aux besoins d’un peuple et d’une société qui demeurent pourtant créatifs et dynamiques. Affaiblie par la médiocrité de son oligarchie politique, minée par la montée des nationalismes périphériques et des séparatismes, dénationalisée et dissoute dans l’Europe du grand marché planétaire, électoralement très divisée, l’Espagne semble s’enfoncer inexorablement dans une crise globale d’une ampleur dramatique et nul ne sait quand resurgiront les forces morales et les valeurs civiques qui ont longtemps commandé son histoire.

[1] La légende noire a été étudiée par de nombreux auteurs, dont Julian Juderías, Philip Wayne Powell, Charels Lummis, Romulo Carbia. Joseph Pérez, Bartolomé Bennassar, Luis Suarez, Stanley Payne ou, plus récemment, María Elvira Roca Barea et Marcelo Gullo Omodeo.

[2] F. Savater, Efe, 15 novembre 2005 (la traduction française « rien à foutre » n’est qu’une version soft de me la suda en espagnol) ; R. Sánchez Ferlosio, Efe, 30 septembre 2008 ; Javier Marias, Efe, 30 mai 2012.

[3] Parmi les noms célèbres, citons Feijoo, Cadalso et Ponz (au xviiie siècle), Balmes, Costa, Ganivet et Menéndez y Pelayo (au xixe siècle), Gumersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, Vázquez de Mella, Unamuno, Ortega y Gasset, Maeztu, Baroja, Azorín, Menéndez Pidal, José Maria Sallaverria, les frères Machado, Valle Inclán, Zuloaga, Perez de Ayala, Araquistain, Marañon, D’Ors, Gimenez Caballero, Madariaga, Américo Castro, Sanchez Albornoz, García Morente, Laín Entralgo, Calvo Serer, Maravall, Francisco Ayala, Elías de Tejada, Luis Suárez Fernández, Rafael Gambra, Caro Baroja et Julián Marias (au xxe siècle).

[4] Au nombre des historiens et philosophes qui ont contribué récemment au débat sur la nation espagnole citons : Juan Pablo Fusi, Serafín Fanjul, Rafael Sánchez Saus, Fernándo García de Cortázar, Gustavo Bueno, Pío Moa, Javier Esparza, Elvira Roca Barea, Fernándo Sanchez Drago ou encore les historiens nord-américain Stanley Payne et argentin Marcelo Gullo Omodeo.