Ivresse de vainqueur des États-Unis face aux craintes et aux humiliations de la Russie, poids de la géographie allié aux permanences de l’histoire, confrontation de deux logiques impériales : tout sembla concourir à une confrontation entre Américains et Russes aux allures d’une nouvelle guerre froide avant tout géopolitique.

L’histoire commence avec la désintégration interne de l’URSS en 1991 que les Occidentaux auraient aimé éviter par crainte de voir disparaître la stabilité qu’on avait, non sans difficultés, réussi à créer au sein de la guerre froide. Et c’est précisément ce scénario tant redouté qu’on vit à l’œuvre après 1991. Henry Kissinger, avec la lucidité que donnent la maîtrise de l’histoire et le réalisme, voyait deux conséquences inéluctables à l’effondrement des empires : « Les efforts mis en œuvre par leurs voisins pour profiter de la faiblesse du centre impérial, et ceux déployés par l’empire en déclin pour rétablir son autorité à la périphérie. » Il décrivait en fait le mécanisme qui, en une trentaine d’années, allait nous mener à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Illusions versus humiliations

On pourrait définir la décennie des années 1990 comme celle des illusions occidentales et de l’humiliation russe. En effet, l’illusion résidait dans l’espoir d’une intégration de la Russie dans le camp occidental, que Washington considérait comme essentiel face à la montée sur le long terme de la puissance chinoise. Pas question de laisser les deux puissances de la Terre s’unir face à la puissance thalassocratique, selon le schéma du géopoliticien britannique du début du xxe siècle Halford Mackinder. La Russie de Boris Eltsine devint donc membre du FMI, de la Banque mondiale et fit son entrée dans le club très sélect du G7, tandis que son économie subissait un remède de cheval, inspiré de l’école néolibérale de Chicago : suppression du contrôle des prix, libéralisation du commerce, privatisation des entreprises, le tout au profit des oligarques et au détriment du niveau de vie des Russes qui s’écroula. En 1993, l’OTAN mit en place une instance de collaboration militaire avec des États qui ne pouvaient ou ne voulaient pas adhérer à l’Alliance, appelée le Partenariat pour la paix (PPP), et à laquelle la Russie adhéra en 1994. On mettait ainsi en place un mécanisme de collaboration qui enterrait la guerre froide.

Or, derrière cette apparente façade occidentalisée, se cachait une tout autre réalité. En effet, la Russie continuait de se percevoir comme une grande puissance, qui, à ce titre, devait être traitée comme telle par les États-Unis – autrement dit à égalité – au sein d’un partenariat stratégique respectant ses intérêts. Pas question non plus de renoncer à sa sphère d’influence comme le montra la définition du concept géopolitique de « l’étranger proche », dans lequel Moscou plaçait l’ensemble des républiques ex-soviétiques, et qui portait en lui le conflit géopolitique avec les États-Unis. Néanmoins, ces ambitions se heurtaient à quatre humiliations particulièrement difficiles à accepter pour la Russie.

À lire également

Guerre d’Ukraine: la Finlande s’apprête à entrer dans l’OTAN et fait trembler toute l’Eurasie

La première résidait dans l’écroulement de sa puissance. Certes, en tant qu’État successeur de la défunte URSS, elle récupéra le siège permanent à l’ONU avec son droit de veto et ceux des autres institutions internationales, ainsi que l’arsenal nucléaire. Cela étant, Moscou s’avéra incapable d’empêcher les États-Unis, enivrés par leur hyperpuissance, d’agir comme bon leur semblait dans les affaires internationales, de jouer au gendarme du monde sans jamais oublier leurs intérêts, et d’exporter leurs valeurs aux quatre coins de la planète, afin de réaliser le projet d’Amérique-monde. La deuxième humiliation vint de l’éclatement territorial qui fit reculer ses frontières aux limites de celles du xviie siècle, lui faisant perdre ses territoires conquis par Pierre le Grand et Catherine II, dont l’indispensable Crimée, sans laquelle elle perd son accès privilégié à la mer Noire et à la Méditerranée. Enfin, la société russe connut alors une régression terrible. Hyperinflation et chômage, dette extérieure abyssale, fuite des capitaux, effondrement du rouble, décomposition de l’État, alcoolisme, avortements, délinquances, rien ne semblait devoir leur être épargné. Ultime outrage, la Tchétchénie tenta une sécession armée qui mit en péril l’existence même de la Fédération de Russie. Le pire restait néanmoins à venir avec la guerre au Kosovo. On ne dira jamais assez la gravité de l’opération militaire, lancée par les États-Unis avec les forces de l’OTAN, pour arracher aux Serbes cette province, berceau historique de leur nation, au nom d’un droit des peuples à disposer d’eux-mêmes bien utile, mais à géométrie variable. Illégale, mais légitimée par les droits de l’homme, l’attaque contre un peuple qui lui était historiquement proche offrait à Moscou le spectacle de son impuissance à entraver une action militaire américaine. De surcroît, il devenait difficile d’affirmer que l’OTAN demeurait une structure purement défensive.

Réalisme versus idéologie

Ce fut dans ces conditions qu’en 1999-2000 arriva au pouvoir Vladimir Poutine, patriote russe formé à l’école du KGB, traumatisé par la fin de la puissance soviétique. En réalité, un premier tournant avait eu lieu dès 1996 avec l’arrivée à la direction de la diplomatie russe puis à la tête du gouvernement deux ans plus tard d’Evgueny Primakov. Moscou commença alors à regarder en direction de la Chine, de l’Inde, de l’Iran, autres puissances continentales. La guerre du Kosovo ne fit que détériorer encore un peu plus les relations avec l’Occident. Cela étant, les premiers signes envoyés par le jeune président pouvaient paraître positifs vus de Washington, surtout après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Poutine, alors aux prises avec le terrorisme tchétchène, opta pour un rapprochement avec les Américains lancés dans l’opération Enduring Freedom en Afghanistan. Ainsi leur proposa-t-il sa coopération et les laissa-t-il installer des bases dans des pays d’Asie centrale. S’ensuivirent plusieurs accords établissant ce nouveau partenariat dont le traité SORT sur la réduction des têtes nucléaires, signé le 24 mai 2002, et suivi quatre jours plus tard par l’installation du Conseil OTAN-Russie.

Très vite néanmoins, des frictions se firent sentir. La sortie américaine du traité ABM en juin 2002 et l’invasion, illégale et illégitime, de l’Irak en mars 2003 exprimèrent les ambitions démesurées des États-Unis autant que leur impunité. Dans le même temps, les Russes se sentaient menacés dans leurs intérêts immédiats. Outre la tragédie de Beslan, en septembre 2004, qui marqua l’apogée de la campagne terroriste des Tchétchènes que Poutine avait écrasés dans les ruines de Grozny, l’étranger proche subissait la vague des révolutions colorées, notamment à Kiev où éclata, toujours en 2004, la révolution orange. Non sans raison, Moscou voulut voir, dans la chute du pouvoir pro-russe, l’action subversive des Américains via leurs puissantes ONG. Il est vrai que, depuis la Maison-Blanche, George W. Bush menait une lutte idéologique en faveur de la démocratie qu’il décrivit en termes très clairs dans son discours inaugural de son second mandat, en janvier 2005. La politique américaine, expliqua-t-il, consistait désormais à « rechercher et à soutenir le progrès de mouvements et d’institutions démocratiques dans toutes les nations et toutes les cultures, avec pour but ultime de mettre un terme à la tyrannie dans le monde. » À Moscou, où le pouvoir poutinien commençait à serrer la vis, on comprit fort bien le message. D’un côté comme de l’autre, la remise en cause du partenariat stratégique paraissait évidente.

Et l’OTAN s’élargit

Au cœur du processus de sortie de la guerre froide, mais aussi de celui qui a mené à la guerre en Ukraine, on trouve la question de la promesse faite à Gorbatchev par les États-Unis de ne pas étendre l’OTAN vers l’Est. Malgré les réfutations répétées de l’historien américain Mark Kramer, une promesse verbale de non-élargissement fut bien formulée par James Baker, secrétaire d’État de George Bush, en février 1990, au moment des négociations sur la réunification allemande. On en trouve une trace dans les notes écrites par Baker : « All. Unifiée ancrée dans une OTAN changée (polit.) – dont la jurid. ne s’étendrait pas vers l’Est ! », comme le rapporte Mary Elise Sarotte dans son livre 1989 : The Struggle to Create Post-Cold War Europe. Il est toutefois vrai qu’à ce moment-là la dissolution du pacte de Varsovie et de l’URSS relevait de l’inimaginable. Il est encore plus vrai que cette affaire est devenue, chez les Russes, une sorte de mythe fondateur dans leurs rapports avec les Occidentaux. Et c’est sans doute là l’essentiel.

À lire également

Guerre en Ukraine : le délicat positionnement de la Bulgarie

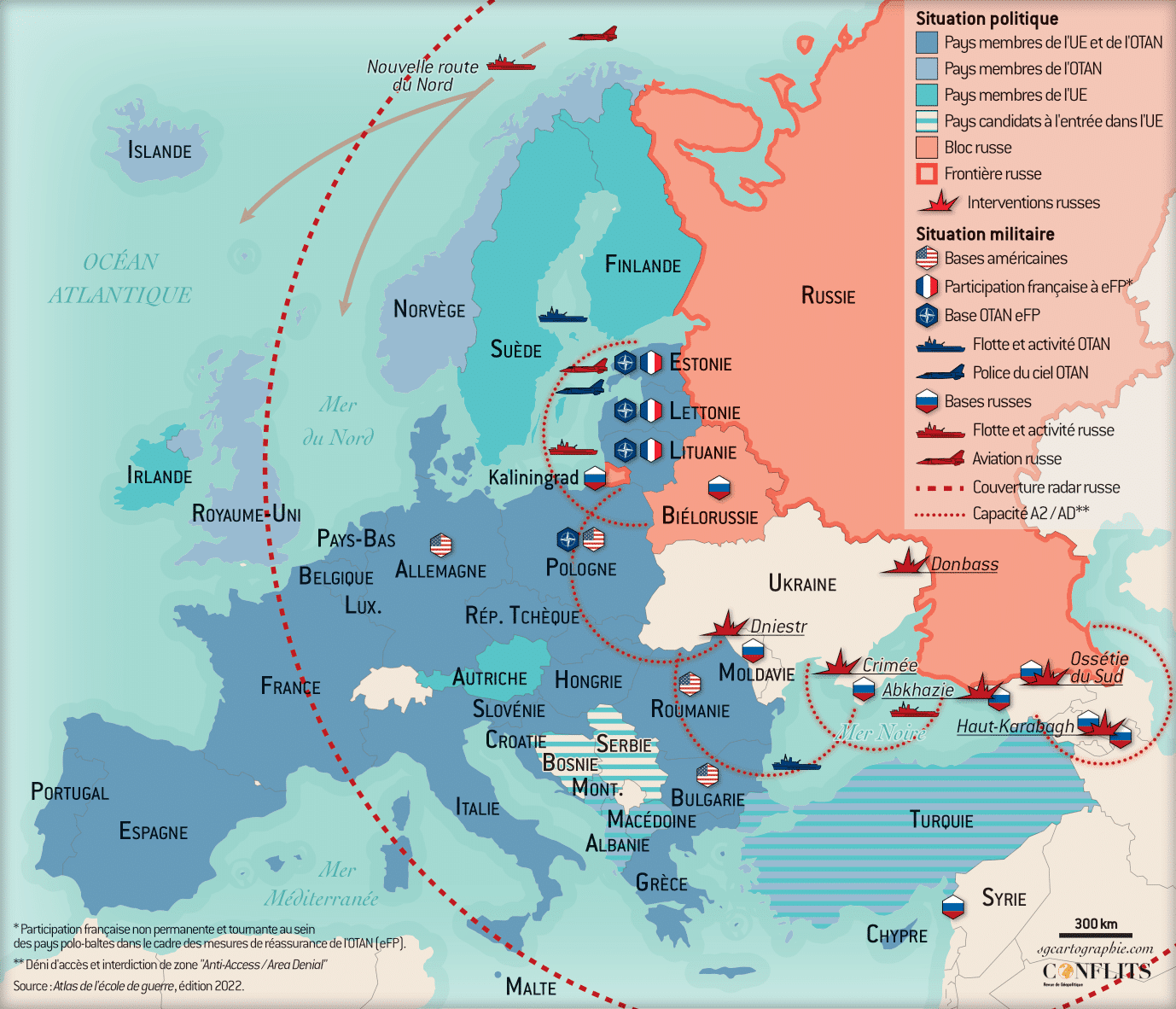

L’OTAN s’élargit donc. Un élargissement porté par un axe Washington-Berlin-Varsovie, demandé fort légitimement par les pays d’Europe orientale qui, forts d’une expérience historique dramatique, savent le caractère expansionniste d’une grande puissance, connaissent le nationalisme impérial russe et recherchent donc une protection que les États-Unis, bien décidés à refouler la Russie le plus à l’est possible, suivant le schéma de Brzezinski explicité dans le Grand échiquier (1997), étaient bien décidés à leur donner. En 1997, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque furent donc autorisées à candidater, selon des critères démocratiques redéfinis en 1995, pour une entrée dans l’OTAN effective dès 1999. Dès lors, l’agrandissement de la famille otanienne ne cessa plus, en s’ouvrant en 2004 aux États baltes, à la Slovaquie, à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Slovénie (en attendant la Croatie et l’Albanie entrées en 2009, et le Monténégro en 2017).

L’enjeu pour les États-Unis est capital. En effet, l’OTAN leur permettait et leur permet toujours de contrôler leurs alliés européens, d’avoir un pied sur le continent européen sans lequel ils se trouveraient dans la situation que la géographie leur a donnée : une île coupée de la masse eurasiatique. Or, l’avancée de l’OTAN réactive, du côté russe, cette peur obsessionnelle de l’invasion. Rappelons avec force que la Russie a beau regorger des richesses du Heartland, elle souffre de deux maux géographiques : son enclavement qui la coupe des accès aux mers chaudes d’une part, et la vulnérabilité de son espace qu’aucune barrière physique ne vient protéger d’autre part. L’Ukraine voie d’invasion vers la Moscovie et porte vers la Méditerranée : il n’est pas besoin d’être grand clerc pour en saisir l’importance géopolitique pour les Russes. Encore récemment, Jack Matlok, ancien ambassadeur américain à Moscou, a affirmé que « l’expansion de l’OTAN était la plus profonde gaffe stratégique faite depuis la fin de la guerre froide ».

L’élargissement de 2004, la révolution orange la même année, la politique de « regime change » néoconservatrice de George W. Bush, l’installation d’un bouclier antimissiles en Pologne et en Roumanie (prétendument pour contrer des tirs iraniens…) et la remise en cause américaine du traité ABM furent alors interprétés par Poutine comme des signes d’une hostilité croissante. Lors de la conférence sur la sécurité tenue à Munich en 2007, le maître du Kremlin désigna sans aucune ambiguïté possible l’OTAN comme l’ennemi de la Russie. Jacques Chirac s’inquiétait à la fin de son second mandat de cette évolution et réfléchit fort sérieusement à une structure de sécurité qui engloberait la Russie autour d’un statut de l’Ukraine qui garantirait sa sécurité. Ce fut un « no » poli, mais ferme de l’administration Bush.

Poutine profita alors de la détermination des Américains et de l’aveuglement des élites européennes. Certes, le sommet de l’OTAN tenu à Bucarest en avril 2008 refusa à l’Ukraine et à la Géorgie le statut officiel de candidat que Washington entendait leur octroyer, du fait du veto de la France et de l’Allemagne. Toutefois, on laissa la porte ouverte à ces deux pays de l’étranger proche, ce dont ils entendaient profiter. Il suffit alors à Poutine d’attendre l’erreur fatale du président géorgien Mikheil Saakachvili pour obtenir en août 2008 le prétexte à une invasion qui brisa la dynamique otanienne de Tbilissi en lui arrachant deux de ses provinces, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Le message poutinien était clair : il userait désormais de la force pour bloquer les futures adhésions. Fut-il entendu ? Pas à Bruxelles visiblement. Lancée dans sa politique d’élargissement à tous crins et d’exportation de la pax democratica, que l’on pourrait qualifier d’impérialisme mou, l’UE ne renonça pas à envisager l’adhésion en son sein de l’Ukraine, au mépris des plus élémentaires intérêts sécuritaires russes. Elle devint dès lors une menace pour Moscou, d’autant plus que l’adhésion à l’UE et à l’OTAN coïncide la plupart du temps. Prospérité, démocratie, parapluie américain à ses marges : autant de dangers que la Russie voyait avancer vers ses frontières. On aurait voulu pousser Poutine à la faute qu’on ne s’en serait pas pris autrement.

Les guerres par procuration

Installé à la tête d’un pouvoir fort, assis sur d’immenses réserves de gaz, enrichi par la hausse des prix du pétrole, consolidé par une restauration interne de son pays sur le plan social, religieux et culturel destinée à rendre aux Russes leur fierté – condition indispensable d’un retour de puissance –, Poutine lança son pays dans une confrontation avec l’Occident dont la Chine lui laissait le privilège. Un combat qui prenait un caractère idéologique sans cesse plus marqué. Dans un discours prononcé en 2013 au Forum de Valdaï, il dénonça les pays occidentaux qui, affirma-t-il, « mettent des politiques qui mettent sur le même plan les familles nombreuses et les couples de même sexe, la croyance en Dieu et le culte de Satan ». D’un point de vue géopolitique, il reprit à son compte l’idéologie slavophile et les thèses eurasiatiques – et par là anti-occidentalistes – chères à Alexandre Douguine pour lequel l’inévitable choc des civilisations se ferait entre les civilisations traditionalistes d’un côté, et l’Occident décadent de l’autre.

À lire également

Baltique, l’OTAN aux portes de Saint-Pétersbourg

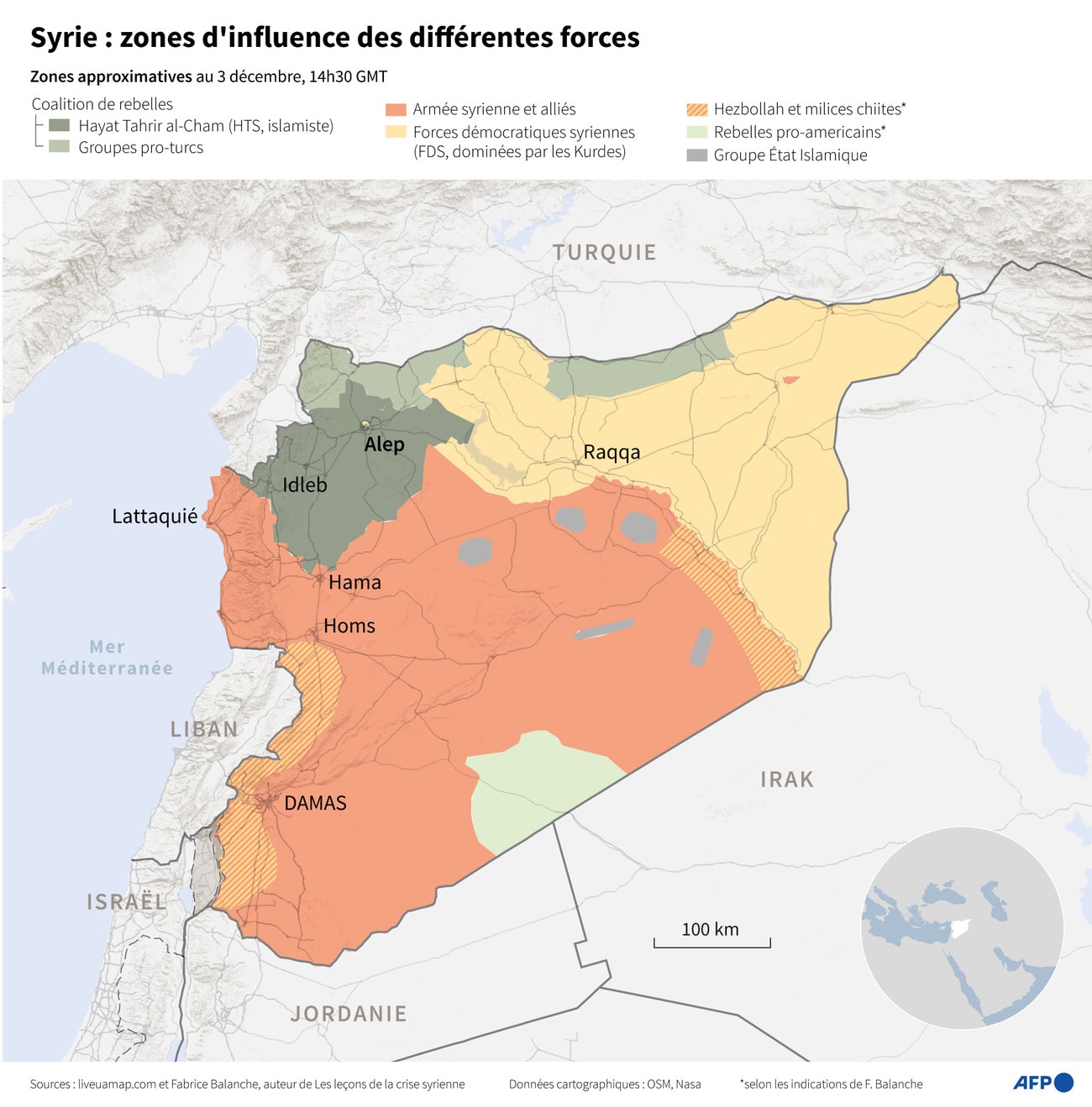

Avec la décennie 2010, la Russie poutinienne entra dans une confrontation plus forte et plus large avec l’Occident, dans un crescendo qui conduisait à l’invasion de l’Ukraine. Le contexte semblait favorable une fois que les États-Unis renonçaient à leur rôle de gendarme du monde avec Obama. Lors de la crise en Libye de février 2011, le Kremlin laissa passer la résolution 1973 du 17 mars 2011 qui autorisait la France et le Royaume-Uni, montés dans le train du néoconservatisme alors que les Américains en étaient descendus, à intervenir en soutien des rebelles, mais sans intervention au sol ni renversement du régime de l’autocrate sanglant de Tripoli. On connaît la suite : Paris et Londres, ainsi que leur allié qatari, ne respectèrent pas le texte onusien. La Russie eut alors beau jeu de crier à la forfaiture, même si on peut mettre en doute la naïveté des dirigeants du Kremlin dans toute cette affaire. Avec la guerre civile en Syrie, Moscou passa du laisser-faire au blocage des initiatives occidentales en plaçant son allié Bachar al-Assad sous sa protection, comme le montra son premier veto posé dès octobre 2011, puis en intervenant militairement en sa faveur à partir de 2015. La Russie gagna sur toute la ligne, par exemple quand Obama renonça à une opération militaire en 2013. Enfin, elle passa à l’action directe afin de défendre ses intérêts immédiats dans l’étranger proche en 2014 avec l’annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Une crise, rappelons-le, qui trouve son origine dans l’accord d’association proposé à Kiev par l’UE qui semblait incapable de se passer de l’Ukraine et qui n’avait rien appris de l’expérience géorgienne.

Autre point capital : l’extension géographique de l’activisme russe qui a renoué avec celui de l’URSS des années 1960-1970. Outre la Syrie, l’influence de la Russie se fait désormais sentir en Égypte, en Algérie, dans l’imbroglio libyen et bien sûr en Afrique. Partout où les Occidentaux donnent des signes de recul. Les sanctions économiques de 2014 ont donné une impulsion supplémentaire au rapprochement avec la Chine, tandis que Moscou demeure incontournable dans la résolution des questions syrienne et iranienne. Bref, la Russie est redevenue un acteur clé de l’échiquier international. Il faut compter avec elle. Pour mieux se concentrer sur le danger chinois, Donald Trump exprima une volonté de renouer les liens, ce fameux « reset » qu’Obama en son temps avait lui aussi tenté. En vain. Il était déjà trop tard. En fait, ces ouvertures étaient toujours interprétées comme des marques de faiblesse par Poutine qui ne saisissait donc pas la main tendue. À cela s’ajoutaient les innombrables blocages qui, au Conseil national de sécurité comme au Congrès, empêchaient la Maison-Blanche d’opérer le moindre rapprochement avec Moscou. Les préjugés négatifs et réciproques constituent des obstacles difficilement surmontables de part et d’autre.

En fin de compte, par son agression de l’Ukraine devenue le terrain d’affrontement des empires, Poutine franchit une nouvelle – et ultime ? – étape du retour de puissance de la Russie et de son refus de l’ordre du monde imaginé par Washington.

À lire également

La préparation de l’intervention militaire russe en Ukraine : cas d’école de Maskirovka