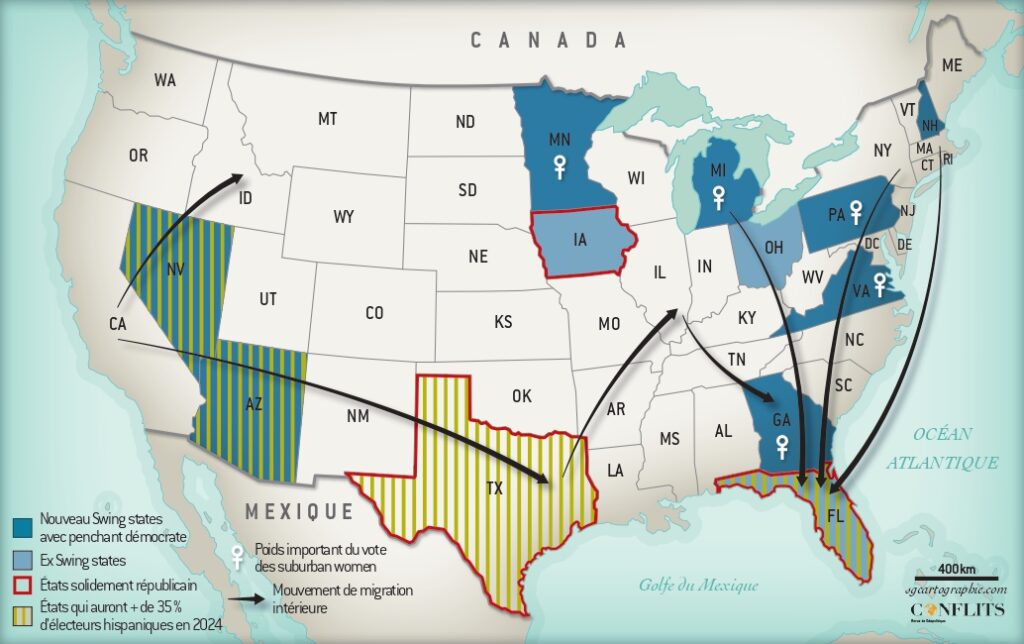

Finie l’époque où on qualifiait la Floride de Swing State. Où l’on cherchait à conquérir des bastions d’apparence imprenables. Ce qu’on croyait jadis républicain devient solidement démocrate… Et inversement. L’immigration, tant extérieure qu’intérieure, explique en partie ce phénomène, tout comme l’extrême polarisation du pays. Mais pas seulement. Voilà qu’en 2024, il faudra miser sur les gigantesques banlieues qui, à elles seules, décideront qui aura le droit de s’installer à la Maison-Blanche.

C’est le même pays, sans jamais être tout à fait le même. Ce sont les mêmes États, sans jamais être peuplés des mêmes personnes. L’Amérique – on l’oublie souvent de ce côté-ci de l’Atlantique – a beau compter plus de 330 millions d’habitants, c’est encore un jeune pays toujours en phase de peuplement, que celui-ci provienne de l’intérieur de ses frontières ou de l’extérieur. Non sans conséquences sur les résultats politiques des décennies passées et de celles à venir, changeant les stratégies électorales et les ambitions des deux grandes formations politiques américaines toujours attentives au moindre glissement de voix dans une subdivision administrative (districts et comtés).

A lire également :

Les États-Unis sont-ils de retour en Afrique ?

Le rêve texan

Voilà ainsi plus de dix ans que le Parti démocrate nourrit, à chaque élection, un doux rêve qui paraît chaque année de plus en plus plausible : celui de ravir enfin le Texas aux républicains. L’espoir de faire tomber dans les mains de la gauche cet État qui cumule, souvent abusivement, les stéréotypes de la terre droitière américaine (sur les armes à feu ou la quasi-interdiction de l’avortement, pour ne citer que ces deux clichés) a pourtant encore fait long feu aux dernières midterm de novembre où le gouverneur Greg Abbott a été réélu avec presque 55 % des voix face à l’éternel perdant local Beto O’Rourke, enfant d’immigrés irlandais vivant à El Paso et dont, décidément, seules les grandes agglomérations du Lone Star State imaginent, un coup au Capitole d’Austin, un autre au Congrès comme sénateur. Les démocrates avaient pourtant quelques raisons de nature démographique d’espérer reprendre les commandes de la terre natale du président Lyndon B. Johnson : l’État voit débarquer chaque année plus de 80 000 Californiens fuyant des impôts trop élevés, la cherté de la vie, l’insécurité et les prix exorbitants de l’immobilier des trois grandes villes de l’ouest que sont Los Angeles, la conurbation de San José-San Francisco (plus connue sous le nom de Bay Area) et San Diego. Austin, la dynamique capitale texane devenant même, année après année, une sorte d’îlot à bobos fraîchement débarqués de la Silicon Valley dans cet océan conservateur. On la compare d’ailleurs régulièrement à San Francisco, les clochards et les crack-heads en moins. Un rêve pour les démocrates, un cauchemar pour les républicains qui craignent qu’à terme les Californiens nouvellement installés emportent avec eux leur idéologie, celle-là même qui a précisément présidé à leur décision de migration intérieure. Greg Abbott avertissait d’ailleurs en 2020 les nouveaux arrivants dans un tweet se voulant humoristique, mais qui n’en traduisait pas moins l’inquiétude réelle de cette ex-République indépendante rattachée aux États-Unis au milieu du xixe siècle : « Aux Californiens déménageant au Texas : vous vous souvenez des impôts élevés, de la paperasserie fastidieuse et du programme socialiste ? Nous ne croyons pas en ça. Nous voulons moins de gouvernement et davantage de libertés individuelles. Si vous êtes d’accord avec ça, alors vous avez toute votre place ! » Autrement dit : ne cherchez pas ici ce que vous avez fui par ailleurs. Ou, plus exactement, aurait-il pu énoncer : cherchez-les en ville. À l’exception de Fort Worth, toutes les grandes villes texanes ont voté contre Greg Abbott. San Antonio, Dallas, Houston et donc Austin sont des bastions de gauche, certes pas encore assez puissants pour renverser rapidement l’édifice républicain, bâti patiemment dans les années 1960 après l’adoption de la loi sur les droits civiques sous Johnson et l’abandon, par les démocrates, des « common men », ce peuple de la classe moyenne vivant en territoire rural ou en lisière des grandes villes dans des quartiers où l’on peut encore garer son pick-up de cinq mètres de long et consommant vingt litres d’essence aux cent kilomètres.

Migrations intérieures

Environ 4 millions d’Américains déménagent d’un État à un autre chaque année, selon le Bureau du recensement. Le chiffre a certes tendance à décroître, il reste cependant significatif de ce que sont encore les États-Unis : un pays jeune où la population est en éternel mouvement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles et foncières.

De tous ces États de « relocalisation », c’est la Floride qui attire le plus les nouveaux arrivants : le climat, bien sûr, séduit les retraités venus de la côte est mais réduire cette migration intérieure aux seuls bienfaits du soleil du bien nommé Sunshine State tient, là encore, de l’idée reçue. La Floride, c’est moins d’impôts (celui sur les revenus n’existe pas) et un coût de la vie moins élevé que dans des États comparables en termes de dynamisme économique (la Californie en particulier). Parmi ces migrants de l’intérieur à la recherche d’optimisation fiscale, le plus célèbre d’entre eux n’est autre que Donald Trump, installé désormais à Palm Beach dans l’immense villa de Mar-a-Lago, et officiellement résident de Floride depuis octobre 2019, après avoir été new-yorkais pendant soixante-treize ans…

C’est pourtant peu de dire que, depuis 2016, à chaque scrutin, les observateurs politiques font part de leur déception quand ils étudient le cas de la Floride. L’État, gouverné par l’espoir du Parti républicain Ron DeSantis, n’est plus le Swing State qu’il était. Autrement dit, il semble désormais fermement ancré dans les bastions républicains devenus imprenables : intéressant en cas d’élection présidentielle tant il pèse en voix dans le collège des grands électeurs. En témoignent également les réélections triomphales de DeSantis, mais aussi celle de Marco Rubio au Sénat : on a déjà oublié le nom de leur adversaire démocrate.

Fait notable : le vote hispanique penche, sous les immenses palmiers des quartiers cubains de l’agglomération de Miami, à droite. Longtemps, le Parti démocrate a voulu croire que les descendants d’immigrés cubains et vénézuéliens se comporteraient en minorités ethniques et pencheraient donc à gauche, dans un élan identitaire qui emprunterait à d’autres minorités, notamment afro-américaines, un sentiment mêlant appartenance à une même communauté et victimisation. Vision quasi raciale qui ne prend toujours pas en compte l’aversion que suscite la gauche américaine chez ces enfants de réfugiés ayant fui les régimes castristes puis chavistes.

DeSantis a ainsi gagné plus de 11 % de votes chez les Hispaniques par rapport à sa première victoire, en 2018. L’État semble solidement amarré à l’escarcelle républicaine alors même qu’il a longtemps été considéré comme un Swing State(l’élection qui a suspendu, en 2000, le comptage des voix entre George W. Bush et Al Gore le démontre), passant du bleu au rouge et inversement (Obama y est arrivé en tête deux fois, en 2008 et en 2012, cependant que Trump l’a remporté également deux fois, en 2016 et en 2020) donnant, quarante ans plus tard, raison à Ronald Reagan qui disait : « Les Latinos sont des républicains. Mais ils ne le savent pas encore. »

A lire également :

Dollar / renminbi : la guerre des monnaies

La prophétie de Reagan ?

Raison, vraiment ? La phrase de Reagan est sans doute juste pour les Floridiens d’origine cubaine, qui ont encore en mémoire le débarquement désastreux de la Baie des cochons mené sous l’administration Kennedy, elle l’est moins chez les autres Hispaniques, notamment d’origine mexicaine. L’Arizona est le contre-exemple de la Floride. Cet État désertique (après tout, son nom est une variation d’arida zona et signifie littéralement « zone aride ») prisé des retraités souffrant de rhumatismes en raison de son très faible taux d’humidité est également recherché des migrants qui, d’année en année, finissent par obtenir la nationalité américaine et le droit de vote après s’être installés de l’autre côté de la frontière. Cette terre qui fut celle du défunt sénateur Barry Goldwater, candidat contre Johnson en 1964, a longtemps été républicaine… Jusqu’en 2020, ce grand État du Sud, à la frontière avec le Mexique, n’avait jamais élu que des sénateurs du Grand Old Party depuis 1953, dont John McCain qui représentait – un peu comme Goldwater l’a préfigurée – cette aile dite modérée du Parti républicain, c’est-à-dire antifédérale, anticommuniste, et volontiers interventionniste à l’étranger tout en étant compatible avec les démocrates centristes, dont Biden, en matière de politique extérieure. Désormais, The Grand Canyon State s’enracine solidement à gauche, à l’inverse de la Floride. À cela, comme nous le disions, des raisons propres aux migrations sud/nord : en vingt ans, les hispanophones sont passés de 365 000 à 1,3 million d’habitants dans l’État, constituant maintenant presque le quart de la population en âge de voter (contre environ 13 % en moyenne dans toute l’Amérique). La plupart d’entre eux sont jeunes et tendent à soutenir des politiques plus progressistes que celles appliquées par le passé dans un État qui avait la réputation d’être très protecteur de ses propres frontières. La législation d’Arizona, baptisée « Show me your paper », donnant aux polices locales (et notamment aux shérifs de comté) la possibilité de vérifier les documents d’identité dans des contrôles de routine (dévolus ailleurs à la Border Patrol), a été, en termes d’image pour les forces de l’ordre, dévastatrice auprès de la communauté hispanique qui s’est sentie victime d’un délit de faciès. L’occasion était trop belle pour les démocrates qui, sur place, ont fait émerger à coups de millions de dollars des dizaines d’associations de protections des droits de l’homme avec une arrière-pensée à peine dissimulée : sécuriser dans les urnes des centaines de milliers de voix qui se rappelleront, le moment venu, qui était le généreux bienfaiteur. À ce phénomène, s’est ajoutée la crise du Covid-19 dont la gestion hasardeuse a particulièrement frappé les Latinos d’Arizona, souvent plus précaires et donc moins bien couverts par des assurances santé du secteur privé (quand ils peuvent s’en offrir une).

Et puis, il y a le poids d’une subdivision spécifique, le fameux comté de Maricopa. Celui qui occupe de nos jours tous les observateurs politiques, les soirs d’élection. Maricopa County est l’un de ceux à la croissance démographique la plus forte du pays. Son découpage couvre l’essentiel de l’agglomération de Phoenix, soit quelque 4,5 millions de personnes, la moitié du nombre total des habitants de cet État. Gagner Maricopa, c’est presque avoir l’assurance de remporter l’élection ! Comme pour certains comtés du Texas (San Antonio, Austin), celui-ci attire des populations « fuyant » la Californie voisine (pour les raisons que nous avons évoquées), mais conservant leur mentalité à l’inclination plus progressiste que ne l’ont jamais été les Blancs installés depuis la fin des années 1950 à la faveur de la généralisation de l’air conditionné (la démocratisation de la climatisation, installée partout, des grandes villas de banlieue en passant par les mobil-homes a littéralement bouleversé, au milieu du siècle dernier, la géographie américaine dans des villes comme Phoenix ou Houston, au Texas). En clair : ils n’embarquent pas seulement leurs meubles, mais aussi leurs idées.

Les banlieues aux commandes

Swing State ou États démocrates émergeant, la démographie politique de l’Arizona reste fragile malgré l’électorat hispanique majoritairement d’origine mexicaine et ces milliers de Californiens venus guérir leurs rhumatismes et alléger leur déclaration fiscale. Comme dans le reste de l’Amérique, ce sont les banlieues qui semblent commander le destin des candidats des deux partis. Le concept de banlieue n’a pas grand-chose à voir avec le nôtre souvent perçu comme péjoratif. Pas de barres d’immeubles HLM, pas ou peu d’insécurité et un seul moyen de transport : la voiture, le long des highwayset interstates maillant les villes, d’échangeur en échangeur. Ces petites localités couvrent des districts suburbains tentaculaires et s’étalent parfois à perte de vue sur une centaine de kilomètres à la ronde, mordant sur d’ex-territoires ruraux : stations-service, motels et centres commerciaux géants viennent combler le vide entre ces suburbs. Au sein de ces vastes étendues de pavillons souvent identiques trône, en faiseuse de rois, la suburban woman, c’est-à-dire la femme de banlieue, celle que courtisent tous les politiques à chaque élection, car ce sont elles, désormais, qui peuvent faire basculer un État, un district, un comté. Celle qu’on surnomme la soccer-mom (littéralement maman qui vient chercher son fils au foot) ou « Karen » pour évoquer ces ménagères occupées à faire des scandales aux caisses des Walmart quand la carte de fidélité ne marche plus, est devenue un électorat pivot au centre de l’attention de Washington. En 2016, ces mamans avaient donné sa chance à Donald Trump puis s’étaient, inquiètes de la pandémie, tournées vers Joe Biden, qu’elles percevaient plus rationnel et donc plus protecteur dans un pays où la couverture santé n’est pas automatique et où l’on s’endette rapidement pour le moindre soin hospitalier. Plutôt pro-choice (favorable au droit à l’avortement), inquiète par le coût de la vie (dont celui des loyers, des denrées alimentaires et des primes d’assurances santé, très affectées par l’inflation), elles ont, semble-t-il, (même si à l’heure où nous écrivons, aucune étude statistique n’est encore sortie à ce sujet pour les midterm de 2022) encore voté démocrate cette année, donnant l’avantage à la gauche dans des États qu’on aurait imaginé tomber dans le camp républicain, notamment au Sénat : Michigan, Nevada, Géorgie et Pennsylvanie en particulier. On se souvient de Donald Trump, en 2020, justement en Pennsylvanie, dans le comté de Luzerne (d’où est originaire un certain Joe Biden), les exhortant à voter pour lui avec cet argument de meeting aussi imparable qu’il s’est révélé inefficace : « Please, please, suburban women, love me ! » C’est que l’influence de leur choix chez ces femmes mères de famille ou sans enfant (mariées, divorcées ou célibataires) est considérable. Le plus souvent se déclarant non affiliées à un parti, pragmatiques et attentives aux programmes comme on peut l’être à une liste de courses pour la semaine, elles constituent à elles seules des Swing States dans un pays pourtant très polarisé où le choix pour un parti n’a jamais été aussi figé d’une élection à une autre depuis Obama, depuis que la gauchisation s’est emparée du Parti démocrate (sous l’influence majeure de Bernie Sanders et du courant wokiste) et la droitisation du Parti républicain (inutile de préciser que Donald Trump en a été le porte-parole à défaut d’en avoir été le concepteur). Là où la moitié du pays semble avoir voté contre Trump et contre Biden, par barrage en quelque sorte, les suburban women font davantage appel à la raison pratique : qu’est-ce qui me fera économiser de l’argent, est-ce que mon fils pourra rentrer sain et sauf de l’école, la dinde de Thanksgiving sera-t-elle abordable cette année ? Qu’on ne rit pas des exemples choisis : les soccer-moms et les Karen sont devenues en fait le dernier rempart contre l’« idéologisation» des deux partis et donc, dans un avenir proche (l’élection de 2024 démarrera vraiment dès l’été 2023, vraisemblablement en août prochain, avec les premiers débats des primaires) de leur « désidéologisation ». Ce n’est plus tant le patelin rural du Sud-Appalache et vivant de la sylviculture (et dont on sait qu’il votera républicain par rejet des démocrates) ou le diplômé d’université vivant en ville (et qui votera démocrate par rejet des républicains) qu’il faudra convaincre, mais l’habitante des banlieues d’Atlanta ou de Las Vegas, ces zones qui, justement, et presque à elles seules, expliquent pourquoi la Géorgie et le Nevada penchent désormais à gauche.

La Floride devenue off the map (rayée de la carte) dans un avenir proche pour les démocrates et l’Arizona l’étant également pour les républicains, les équipes des deux futurs candidats des deux partis auront tout intérêt à scruter, ligne après ligne, comté après comté, les résultats des midterm qui viennent de se tenir, car elles indiquent déjà, alors que personne ne peut encore prédire qui représentera son camp dans la dernière ligne droite vers la Maison-Blanche, ce que pourra être le résultat du scrutin de 2024 : il sera serré comme jamais et se jouera d’une banlieue à une autre.

A lire également :

Pourquoi John Mearsheimer rend les États-Unis responsables de la crise en Ukraine