L’Égypte a fasciné les pères de l’Amérique. Ils ont repris sa mythologie pour bâtir leur nouvelle nation et lui donner une profondeur historique.

Charles Vanthournout, Université de Lorraine

En 1860, l’autrice et journaliste Mary A. Dodge écrivait dans The Atlantic Monthly (le magazine mensuel de Boston) : « Ne sommes-nous pas, dans cette catégorie de nos goûts et de nos sentiments, en train de devenir égyptiens ? » Elle faisait allusion à un mouvement qui touche la société américaine depuis la fin du XVIIIe siècle : l’« American Egyptomania ». Toutefois, cette idée d’égyptianisation de la société américaine renvoie à une ambivalence, entre complexe d’infériorité face aux nations du vieux continent et un effort exagéré de valorisation, fondé sur une forme d’appropriation culturelle.

Une nation de « Yankees » ou le complexe américain

La Révolution américaine (1775-1783) et notamment la déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 ont donné le jour à une jeune république peuplée pour part d’Amérindiens et d’« Euro – américains », majoritaires, que sont les premiers colons venus s’installer sur ce vaste territoire non encore maîtrisé et sauvage, désireux de s’affranchir de la métropole britannique et de constituer une nation.

Une nation de « Yankees », de renégats et de barbares, comme le signalent les critiques littéraires rédigées par des voyageurs de retour du nouveau continent. En témoigne le poète irlandais Thomas Moore (1779-1852) à propos de la ville américaine de Baltimore « J’ai passé le Potomac, le Rappa Hannock, l’Occoguan, le Potapsio, et beaucoup d’autres rivières, avec des noms aussi barbares que les habitants », ou encore Charles Dickens (American Notes, 1842) qui parle d’un peuple au « caractère terne et lugubre » et constitué « de personnes qui s’étaient bannies ou qui avaient été bannies de la mère patrie » comme le souligne Frances Trollope (Domestic Maners of the Americans, 1832.

Une jeune nation fustigée par les intellectuels européens : « Aux quatre coins du monde, qui lit un livre américain ? Où va-t-il voir une pièce de théâtre américaine ? Ou regarde un tableau ou une statue américaine ? Que doit le monde aux médecins et chirurgiens américains ? » s’exprime Sydney Smith, écrivain et intellectuel anglais dans L’Edinburgh Review de 1820.

Mais ce « ton de plus en plus méprisant et insolent que les voyageurs et les critiques britanniques, et la presse britannique en général, ont choisi d’adopter à l’égard de ce pays » comme le souligne The American Whig Review en juin 1846, va laisser des traces profondes et durables au sein de cette jeune nation, marquée par des années de frustrations provoquées par les abus de la Couronne britannique.

Une quête d’identité et de reconnaissance

Bafouée, reléguée au second rang, la jeune république, durant la période définie comme celle de la « condescendance Tory » (1825 1845), n’aura alors de cesse que de défendre ses principes, de proclamer la supériorité de son modèle et de ses vertus : « Notre pays est la seule nation qui considère la critique de sa littérature, de sa politique ou de ses mœurs comme un crime » lit-on encore dans The American Whig Review en mars 1847.

Toutes ces critiques sont à l’origine d’un « traumatisme psychologique » qui va profondément marquer la société américaine. D’un mécanisme de défense lié sans doute au départ à un complexe d’infériorité, les Américains dès le XIXe siècle font progressivement de cette faiblesse une force et décident de clamer leur supériorité. « La race américaine, en termes de liberté, de civilisation et de philosophie politique, est inapprochable », affirme ainsi The United States Democratic Review, juillet 1858.

Cette soif de reconnaissance, de grandeur « va forger le caractère national américain, le sentiment de devenir toujours plus puissant en comparaison avec ses voisins »

Les États-Unis façonnent alors l’idée de « vraie civilisation » (The American Whig Review, 1846) en s’appropriant un modèle architectural et culturel émanant d’une civilisation ayant incarné dans l’histoire, la grandeur et la puissance, dont la grandeur est partout admirée depuis les campagnes de Bonaparte (1798-1801) et la Description de l’Égypte qui en émane : l’Égypte antique. Appelée « mère » ou « parent », l’Égypte antique s’inscrit ainsi dans l’histoire américaine.

Dès lors, le paysage américain se couvre de références égyptiennes. Un lien indéfectible et néanmoins totalement artificiel se crée par l’assimilation du nom de villes égyptiennes dans la Little Egypt (fondée en 1819 dans le Tennessee), Le Caire (fondée en 1818) et Thèbes (fondée en 1835). Même le Mississippi devient le « Nil d’Amérique ».

Mais ce processus d’identification s’effrite avec l’essor de l’impérialisme à la fin du XIXe siècle. A cette période, les États-Unis développent leur propre soft power comme on peut le voir lors de l’exposition universelle de Chicago en 1893 et « Pour la première fois, la grande majorité des visiteurs britanniques manifestaient clairement leur respect à l’égard de cette nation riche, puissante et extrêmement complexe par-delà les océans… Ils ont plutôt tendance à regarder l’Amérique avec respect ».

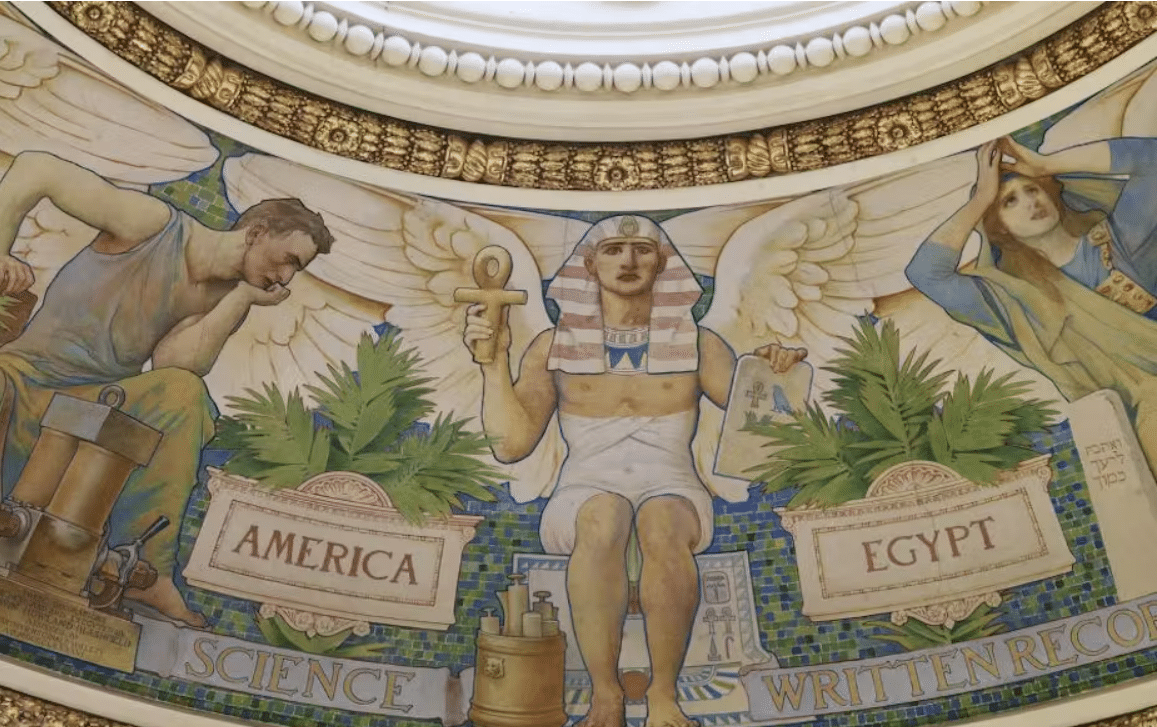

L’art égyptien au service de l’exceptionnalisme américain

La fascination que les États-Unis portent à l’Égypte antique s’explique en partie par la magnificence de l’architecture, la grandeur et la pérennité des monuments égyptiens. En s’appropriant le style architectural égyptien et les valeurs qui y sont associées, les Américains façonnent leur propre « culture » ; en s’associant à l’intemporalité égyptienne le « Nouveau Monde » et sa nouvelle nation se targuent d’une forme de permanence.

« Dans un pays qui s’efforçait à la fois d’acquérir une suprématie technologique et de faire comprendre au monde la pérennité de ses propres monuments et institutions, quelle civilisation offrait une meilleure inspiration que celle qui avait construit les pyramides éternelles ? » écrit à ce propos la spécialiste de la culture commémorative américaine Joy Giguere.

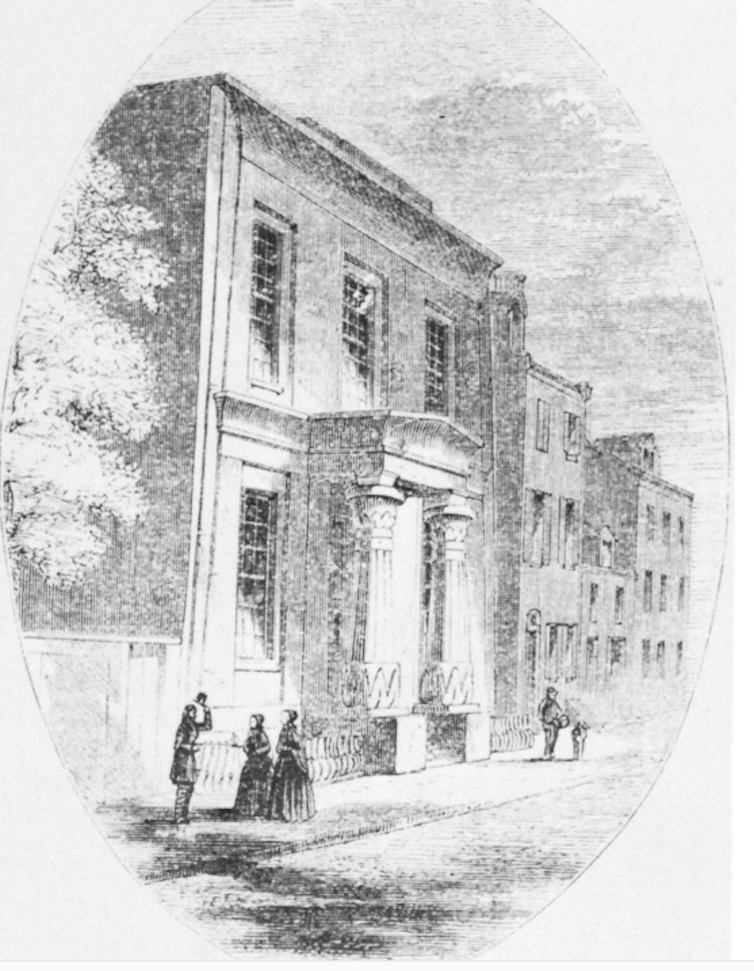

Ainsi de nombreux édifices s’inspirant du style architectural égyptien ont été construits sur le territoire Américain. On les trouve dans de multiples lieux, parfois insolites voire improbables, comme la synagogue de Beth Israel Crown Street réalisée par Thomas Ustick Walter en 1850 ou parfois dans des lieux ou l’occultisme mystique égyptien est jugé plus approprié : les loges maçonniques, avec la Skull and Bones undergraduate secret society de 1856 à New Haven, Connecticut.

Le langage iconographique caractérisé par la mise en relief des symboles et des motifs égyptiens sur certains monuments officiels tend à rappeler les grands principes de la civilisation d’Égypte antique, comme la loi et l’ordre, très prégnants dans les prisons et les Tribunaux. En témoigne le Halls of Justice and House of Detention (1815-1838) de New-York plus communément appelés The Tombs, réalisé par John Haviland.

Les éléments architecturaux ou figuratifs d’inspiration égyptienne, qui témoignent quant à eux de l’importance consacrée par l’Égypte aux connaissances – on pense à la célèbre bibliothèque d’Alexandrie – sont également utilisés au service de l’exceptionnalisme américain. C’est le cas par exemple avec la faculté de Médecine de Richmond en Virginie de 1845. L’éclectisme égyptien sert aussi à démontrer la supériorité américaine au niveau technologique avec la construction des ponts en suspensions, les stations de métro et de tramway (Suspension Bridge de St-John-New Brunswick de 1853).

L’imprégnation égyptienne dépasse la sphère temporelle en s’appropriant le domaine spirituel et le souvenir des défunts. En effet, à partir des années 1820 un mouvement que l’on pourrait qualifier « d’Egypto-american way of death » (Joy Giguere) touche la réorganisation et l’embellissement des cimetières sur des critères similaires aux croyances funéraires pharaoniques. Dans l’idée de marquer le passage entre les deux mondes, les portes de certains cimetières comme celui de Mount Auburn de Jacob Bigelow en 1831 (Massachusetts) sont couverts de motifs égyptiens.

Une identité basée sur l’exclusion

L’identité américaine s’est façonnée en grande partie sur les fondements d’une ascendance ethnique excluant tour à tour les amérindiens et les noirs américains.

Les civilisations amérindiennes sont évidemment riches d’une longue histoire et de grandes richesses culturelles, mais les premiers colons ont cherché à se détacher de ces peuples qu’ils considéraient comme des « sauvages ». Pour les Américains des XIXe et XXe siècles, les populations amérindiennes n’ont joué aucun rôle dans l’essor de la civilisation américaine. Ils ne revendiquent aucun héritage culturel provenant de l’Ancien Monde : « Ils (les Amérindiens) n’avaient pas d’histoire, pas d’avenir, c’est-à-dire qu’ils étaient des sauvages » (The American Whig Review de Juin 1846)

La construction identitaire fondée sur la construction de la race au XVIIIe siècle, dans le sillage de l’esclavage et de la traite transatlantique, intimement liée à « l’attitude des Américains blancs à l’égard des noirs » (Scott Malcolmson, One Drop of Blood), est basée sur la blancheur comme marqueur identitaire, assimilant la couleur noire à la servitude.

« Nous ne serons pas leurs nègres. La Providence ne nous a jamais conçus pour être des nègres, je le sais, car si elle l’avait fait, elle nous aurait donné des peaux noires, des lèvres épaisses, des nez plats et des cheveux courts et laineux, ce qu’elle n’a pas fait, et elle ne nous a donc jamais destinés à être des esclaves. » s’exprime John Adams en réaction aux taxations des documents imprimés dans les colonies imposées par le Stamp Act en 1765.

Cette racialisation de la société est d’ailleurs légalisée. La constitution américaine de 1787 exclut de la citoyenneté américaine les personnes d’ascendance africaine et amérindienne. À partir de 1816, l’American Colonization Society propose même une solution au « problème » des Noirs américains en les réinstallant en Afrique dans une colonie appelée Libéria.

À partir des années 1840, des théories raciales se développent sur fond de phrénologie et d’égyptologie. Par l’analyse de restes humains momifiés, les égyptologues vont associer la formation crânienne aux capacités intellectuelles des populations et notamment des populations noires. Ces études permettent ainsi à l’Égyptologue Robbin George Gliddon ou encore au médecin américain Josiah Nott de justifier par des théories pseudo-scientifiques de l’infériorité intellectuelle des noirs et de leur place subalterne dans la société américaine.

« Il (le noir) manque presque totalement de capacité exécutive et à très peu de génie. […] Incapable de s’éduquer au-delà de l’éducation la plus simple » lit-on dans The Old Guard, 1867.

De même au milieu du XIX siècle, des études égyptologiques américaines tentent d’établir un parallèle sociétal entre l’Égypte antique et l’Amérique postcoloniale sous suprématie blanche. Dans la même veine, sur fond d’égyptologie racialisée, certains anthropologues développent quant à eux la théorie polygénique de la race humaine dans des ouvrages comme Types of Mankind. Samuel George Morton écrit ainsi dans Crania Aegyptiaca, en 1844 :

« La vallée du Nil tant en Égypte qu’en Nubie, a été peuplée à l’origine par une branche de race caucasienne… Les nègres étaient nombreux en Égypte, mais leur position sociale dans l’Antiquité était la même que maintenant, celle de serviteur et d’esclaves »

Pour les Afro-Américains chrétiens, l’Amérique de l’antebellum – la période de la montée du séparatisme conduisant à la guerre de Sécession – représente un territoire imaginaire, à forte connotation biblique, sur lequel les terres agricoles sudistes incarnant l’Égypte sont délimitées par le fleuve Mississipi apparenté au Nil. Sur ce territoire vivaient les propriétaires terriens blancs associés aux Pharaons et les esclaves noirs qui s’identifient aux Hébreux. Ces mêmes esclaves que l’on a pu entendre chanter à l’extérieur de la Maison Blanche « Go Down Moses » alors qu’Abraham Lincoln signait la proclamation d’émancipation en 1863, associant la figure du pharaon au système d’exploitation esclavagiste :

« Descends, Moïse,

En Terre d’Égypte,

Dis au vieux Pharaon,

De laisser partir mon peuple ».

Les théories raciales prônant la supériorité de la « race blanche » sont également critiquées par des Afro-Américains réactionnaires et abolitionnistes qui essaient quant à eux de prouver une origine noire de la civilisation égyptienne. Les revendications remettant en cause la supériorité supposée des Américains blancs prennent de l’ampleur dans les villes du Nord suite aux affranchissements massifs d’esclaves et grâce à l’adoption de lois progressistes donnant davantage de droits aux populations noires.

Ainsi, l’imaginaire américain du XIXe siècle a façonné et conceptualisé une certaine image de l’Égypte ancienne, dans un parallélisme à la fois anachronique et totalement imaginaire, sur fond de théories raciales, afin d’asseoir une légitimité historique et culturelle qui se voulait dominatrice.

Charles Vanthournout, Professeur d’histoire-géographie et Doctorant en égyptomanie américaine, Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.