C’est en 1965 que naît à Damas Bachar el-Assad. Deuxième fils de celui que l’on appelle déjà le Lion de Damas, Hafez el-Assad, il n’était pas destiné à diriger le pays, ce poste étant réservé à son frère aîné. Il le fait pourtant depuis 15 ans, dont plus de 4 de guerre civile. Quoi que l’on pense de lui, le personnage s’est révélé comme incontournable au Proche-Orient.

Henry Kissinger qui avait passé des heures à négocier avec Hafez el-Assad l’avait surnommé le Bismarck du Moyen-Orient et ajoutait : « Au Proche-Orient, aucune guerre ne peut se faire sans l’Égypte, mais aucune paix n’est possible sans la Syrie. » Le 10 juin 2000, celui qui régnait d’une main de fer à Damas depuis 1970 s’éteignait avant d’avoir vu son fils Bachar officiellement adoubé par le parti Baath (Parti de la résurrection arabe). Dans l’urgence, le Parlement syrien doit se réunir, quelques heures après la disparition d’Hafez, pour modifier la constitution et permettre à Bachar qui n’a pas l’âge requis, 40 ans, de se porter candidat. Le 10 juillet 2000, âgé de 34 ans, il est élu président de la République par référendum. Il était le seul candidat…

De la médecine à l’armée

Né à Damas un 11 septembre, Bachar est le cadet d’une fratrie qui compte 4 frères et une sœur. L’aîné est Bassel, qui, très tôt, est initié par son père à son futur métier de dirigeant. Son tempérament de feu et ses allures martiales laissent augurer d’une éventuelle succession dans la continuité d’Hafez, le génie politique en moins. Bachar, lui, semble plus réservé. On le dit effacé et passionné par les nouvelles technologies. Bachar suit une scolarité « normale » dans des établissements de la capitale syrienne. Il décroche son baccalauréat après une scolarité chez les frères Maristes de Damas. Bien qu’il soit francophone, c’est ensuite en anglais qu’il fera sa spécialisation d’ophtalmologiste à Londres après avoir réussi au bout de la deuxième fois le concours d’entrée au très prestigieux centre consacré à l’ophtalmologie du St Mary’s Hospital. Son avenir paraît tout tracé : une belle carrière médicale l’attend, probablement en Europe. Mais, le 21 janvier 1994, son frère Bassel, successeur désigné d’Hafez, meurt dans un accident de voiture sur la route de l’aéroport de Damas. Bachar doit rentrer en Syrie et intègre l’académie militaire de Homs dont il sort en 1999 avec le grade de colonel.

À la mort de son père, il lui faut une épouse. Depuis 1996, Bachar fréquente officiellement Asma Akhras, une Syrienne de 10 ans sa cadette issue de la grande bourgeoisie d’affaires sunnite qu’il avait rencontrée à Londres. Cette dernière est de nationalité britannique et possède un impressionnant palmarès : elle est diplômée en économie, en finance, en informatique et en littérature française du Queen’s College et du King’s Collège. À 25 ans seulement elle travaille dans un hedge fund de la Deutsche Bank, puis au département Fusions & Acquisitions de JP Morgan, à Londres puis à New York. Elle renonce à un master à Harvard pour épouser Bachar officiellement le 31 décembre 2000, 6 mois après son élection à la tête de la Syrie.

A lire aussi: Bachar va partir

Post-baathiste ?

Bachar n’est pas un militant historique du Baath, il appartient à une autre génération qui n’a pas connu les grands combats de l’arabisme. Dès son accession, il veut donner l’image d’un chef d’État accessible, moderne. N’étant pas en mesure de contrôler le Baath, il le double ou tente de le neutraliser. Moins de deux ans après son arrivée, les trois quarts des responsables politiques, administratifs et militaires, dont certaines figures historiques du régime comme Ali Haydar hostile à la succession « dynastique », sont écartés en douceur. Désormais, le président s’entoure de consultants et d’hommes d’affaires. L’appartenance au Baath n’est plus une condition pour exercer de hautes fonctions au sein de l’État.

Pour autant, il faut ménager le parti et ses 1,5 million de membres. En échange d’une approbation par le Baath du nouveau tournant économique, le président syrien s’engage à renoncer à toute modification de l’article 8 de la constitution qui stipule que le « Parti Baath est le dirigeant de l’État et de la société ». Dans la réalité, le président cite de moins en moins le parti dans ses discours et met en place des contre-pouvoirs en distribuant les postes.

Le grand chantier est celui de la modernisation de l’économie syrienne. En renonçant peu à peu au socialisme rigide du Baath et en encourageant les investissements, le nouveau président s’appuie sur une communication extérieure dont il semble maîtriser les arcanes. Son épouse Asma s’engage elle-même dans la promotion de projets ruraux, dans des initiatives en direction de la jeunesse, en s’appuyant sur des associations qui aboutissent à marginaliser les syndicats et les organisations poussiéreuses issues du Baath. Une nouvelle classe dirigeante fait son apparition, mêlant décontraction, méthodes de management anglo-saxon et clientélisme forcené.

Ouverture et fermeture

Contrairement aux caricatures qui sont souvent faites sur le « clan Assad », ce sont majoritairement les milieux d’affaires de la grande bourgeoisie sunnite qui profitent de cette ouverture pour bâtir des fortunes colossales, les alaouites conservant principalement leurs positions aux échelons administratif et militaire, à l’exception de Mohammed et Rami Makhlouf, respectivement oncle et cousin de Bachar, à la tête d’un empire financier notamment dans les télécommunications (Syriatel). Douze banques privées sont créées en Syrie dans la foulée de l’arrivée au pouvoir de Bachar et l’ouverture en 2009 de la bourse de Damas leur permet de réaliser des bénéfices défiscalisés. Le boom immobilier est massif dans certains quartiers de Damas qui évolue comme Beyrouth, mélange d’architecture audacieuse et de nouvelles façons de consommer : malls à l’américaine, restaurants et fastfoods. Tout ce processus achève de dévitaliser le Baath tandis que les services de renseignement, qui emploient au bas mot 65 000 personnes en Syrie, sont affectés à de nouvelles fonctions de régulation sociale : servir d’intermédiaires et de garants pour la passation des contrats publics et même privés. La corruption, dénoncée dans les discours officiels, prend alors une dimension massive.

Sur le plan politique, le verrouillage reste entier. Pourtant, dès son intronisation, Bachar ouvre les vannes d’une forme de dialogue de la société civile. Durant quelques mois, fleurissent les mountada, des forums qui permettent des rassemblements et des discussions inédites en Syrie. Une fois encore, il s’agit de court-circuiter le parti. Ce que l’on va très vite appeler le « printemps de Damas » ne durera que quelques mois. Il aura permis à une société civile essentiellement urbaine et appartenant à la classe moyenne de goûter aux joies des débats quasiment libres au cours d’une période euphorique où même certains opposants qui avaient fait de la prison semblaient y croire.

À partir de l’été 2000, on constate, un peu partout en Syrie, la floraison de débats sur la notion de « société civile », relayés par la presse arabe et la presse officielle du pays, notamment le quotidien Al-Thawra. La tolérance que manifestaient les autorités face à ces activités et un certain nombre d’actes politiques forts comme le décret présidentiel annonçant la libération de centaines de prisonniers politiques ou la décision de fermer la sinistre prison de Mezzé permirent l’extension des cercles de discussion partout dans les villes syriennes.

Tout ceci n’alla pas sans embûches. Ainsi, Riad Seyf, à la tête d’un groupe qui tentait de créer une structure plus efficace, déposa une demande d’autorisation pour la création d’une association. Ce fut un échec et des menaces de la part des services de renseignement l’amenèrent à faire marche arrière et à se contenter de la mise en place d’un cercle de débat baptisé « Dialogue national ». Plusieurs événements vont venir refermer le couvercle. Car s’ouvrent alors trois fronts : le début de la deuxième Intifada et le retour aux affaires d’Ariel Sharon en Israël, le Liban dont Israël se retire en mai 2000 et que Damas voudrait contrôler, enfin la fronde des conservateurs, souvent proches du Baath.

Le 8 février 2001, le ton change brutalement. Dans un entretien au quotidien Asharq Al-Awsat, puis en mars lors de manœuvres militaires, Bachar el-Assad déclare que l’unité nationale, la politique de son père, l’armée et le parti sont des sujets qui ne peuvent être critiqués. De son côté, le vice-président syrien Abdel Halim Khaddam déclare : « L’État ne permettra pas que la Syrie se transforme en une autre Algérie. » En septembre 2001, Ryad Seyf est arrêté et condamné à 5 ans de prison, tandis que ses affaires florissantes dans le textile périclitent. « Ce que le pouvoir avait en tête, c’était de changer l’atmosphère ambiante afin que les capitaux occidentaux viennent en Syrie pour mettre fin à l’actuelle crise sociale et économique. Les réformes ne visaient qu’à donner à la population la possibilité de mieux travailler, mieux vivre, tout en maintenant l’emprise du pouvoir sur elle » déclarera Michel Kilo, un opposant historique aujourd’hui membre du Conseil national syrien en exil à l’étranger.

A lire aussi: Podcast – Reconstruire la Syrie ? Entretien avec Douraid Dergham

Le tournant de la guerre d’Irak

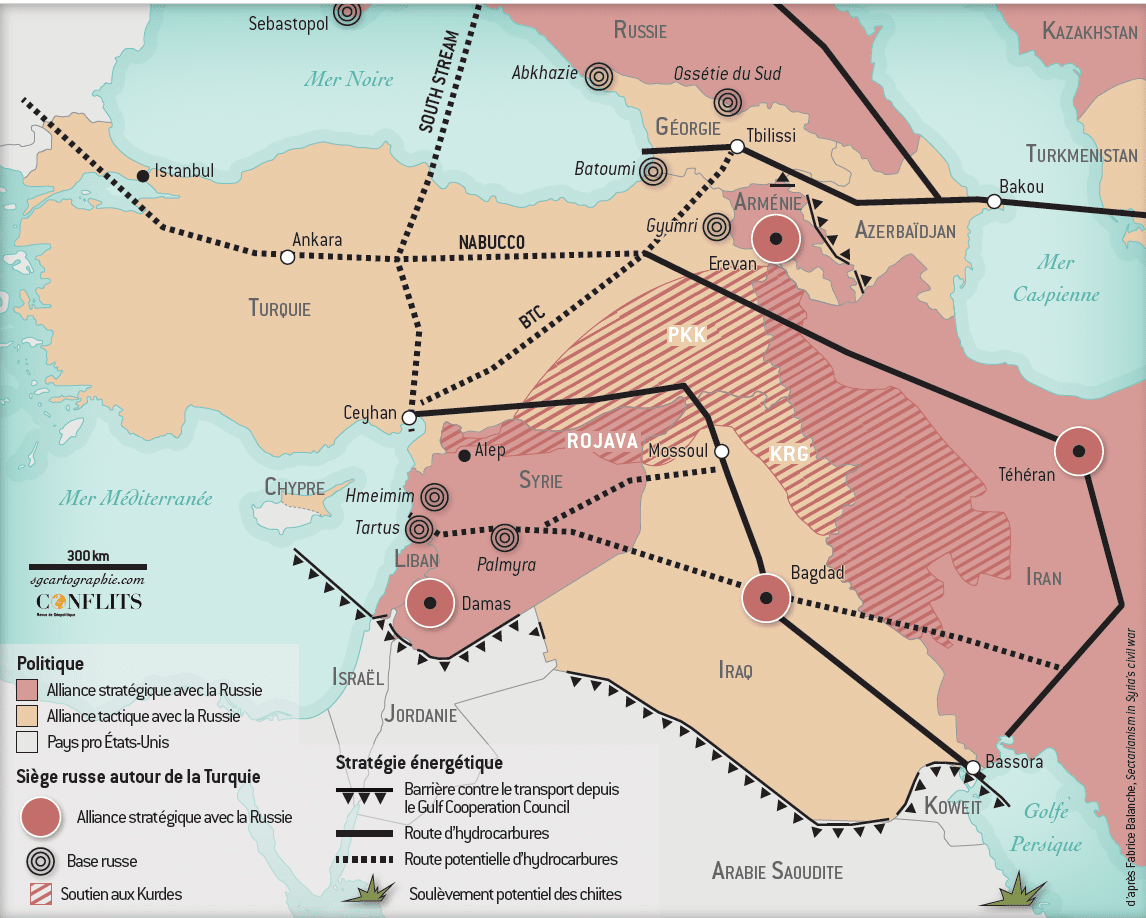

Sur le plan international, la Syrie collabore depuis octobre 2001 avec la CIA dans les enquêtes sur Al-Qaida et sur les personnes liées à l’organisation. Dans certains cas, la Syrie a même reporté l’arrestation de suspects afin de suivre leurs conversations et déplacements pour en référer aux États-Unis. Mais avec l’invasion de l’Irak en 2003, la Syrie devient l’un des passages obligés des djihadistes se rendant en Irak : Bachar saura monétiser la géographie de son pays en vendant la coopération ou la permissivité de ses services au plus offrant… Cependant, l’installation d’un pouvoir pro-américain à ses portes devient l’inquiétude principale de Damas. Et Bachar n’a pas tort. L’« effet domino » attendu par les néoconservateurs américains sur la région signifie une condamnation à court terme du régime qui prévaut à Damas.

Le Liban, occupé par la Syrie depuis 1990, est le maillon faible. Son président, le général Émile Lahoud est un pion de Damas qui permet le verrouillage politique et économique du pays du Cèdre par son voisin syrien. Le 14 février 2005, le Premier ministre Rafic Hariri est assassiné lors d’un spectaculaire attentat perpétré en plein centre de Beyrouth. Les Occidentaux accusent Damas, l’émotion est à son comble, d’énormes manifestations ont lieu dans la capitale libanaise. Bachar doit céder et annonce pour avril 2005 le retrait de son armée du Liban. Il continue cependant à contrôler le système politique grâce au Hezbollah, l’une des principales forces politiques du pays du Cèdre. La crise a cependant laissé des traces : Ghazi Kanaan, ancien chef des renseignements syriens au Liban pendant 20 ans, est retrouvé « suicidé » quelques mois plus tard dans son bureau. Le vice-président Khaddam, qui fut l’impitoyable proconsul du Liban pendant trente ans, se réfugie à Paris et se met au service des Saoudiens pour désigner Bachar comme responsable de l’attentat. Il appelle – sans rire – à une démocratisation du régime.

En revanche, la lune de miel semble durer avec le voisin turc (Erdogan surnomme Bachar « mon petit frère ») ainsi qu’avec Doha et Riyad dont les IDE se déversent massivement en Syrie. La cheykha du Qatar se fait construire une magnifique villa à l’ouest de Damas, sur les contreforts de l’Anti-Liban. Et c’est sur l’insistance de l’émir du Qatar que Nicolas Sarkozy décide d’inviter Bachar el-Assad en 2008 à Paris, prenant prétexte du lancement de l’Union pour la Méditerranée.

2011 : le nombre et l’espace contre Bachar

Il faut partir de cette donnée fondamentale que le type de système en place à Damas est confronté depuis son origine à deux problèmes majeurs : celui du nombre et celui de l’espace, car sa religion alaouite en fait un représentant des minorités et la géographie de la Syrie et de ses confins rend le pays difficile à contrôler. La contestation qui éclate en 2011, dans la foulée des bouleversements intervenus en Tunisie, en Égypte et en Libye, voit les deux données se retourner contre le pouvoir.

Issu d’une communauté minoritaire, les alaouites, et gouvernant avec d’autres groupes minoritaires, y compris la bourgeoisie sunnite, l’État baathiste manque d’un socle suffisant. Il lui est donc nécessaire de négocier quand c’est possible et sinon de frapper brutalement, en fait la plupart du temps. Cette fragilité congénitale est ancrée dans l’histoire de la stabilisation de l’État syrien au cours des années 1960, après deux décennies de coups d’État et de quasi-anarchie. En fait, depuis plusieurs années, la contestation aurait pu venir de partout : des anciens cadres du régime marginalisés comme ceux de la société civile éprise de réformes démocratiques. Elle est venue de la plus grosse partie des mécontents, les populations des petits bourgs ruraux et des campagnes, véritablement sacrifiés sur l’autel des réformes économiques et ce, paradoxalement, alors que le Baath avait fondé ses succès et son arrivée au pouvoir sur cette ruralité. C’est la Syrie périphérique, celle des bourgs ruraux délaissés par l’État et sacrifiés au profit des métropoles, qui se soulève brutalement. Et qui est réprimée avec une aussi grande brutalité, ce qui a radicalisé la révolte.

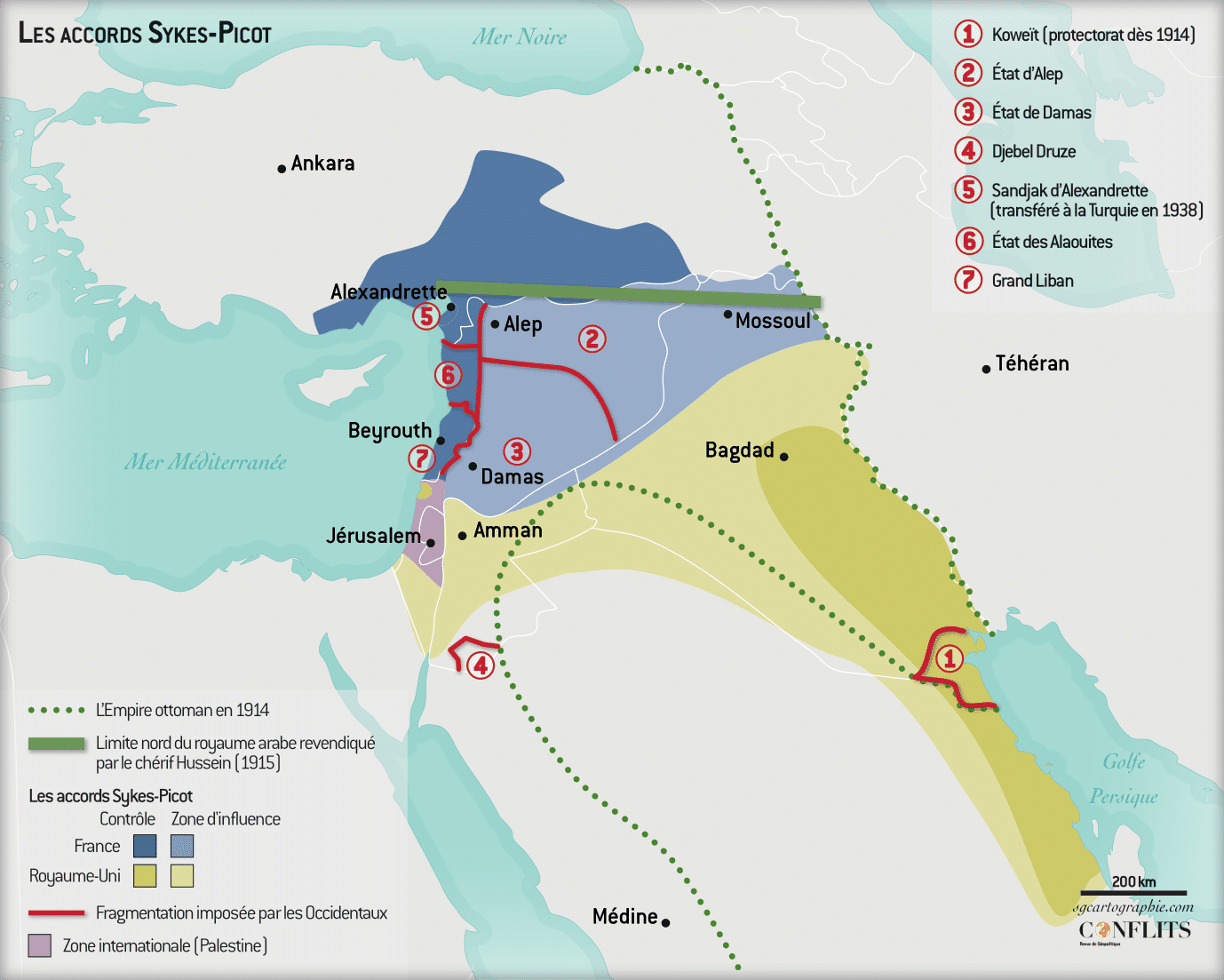

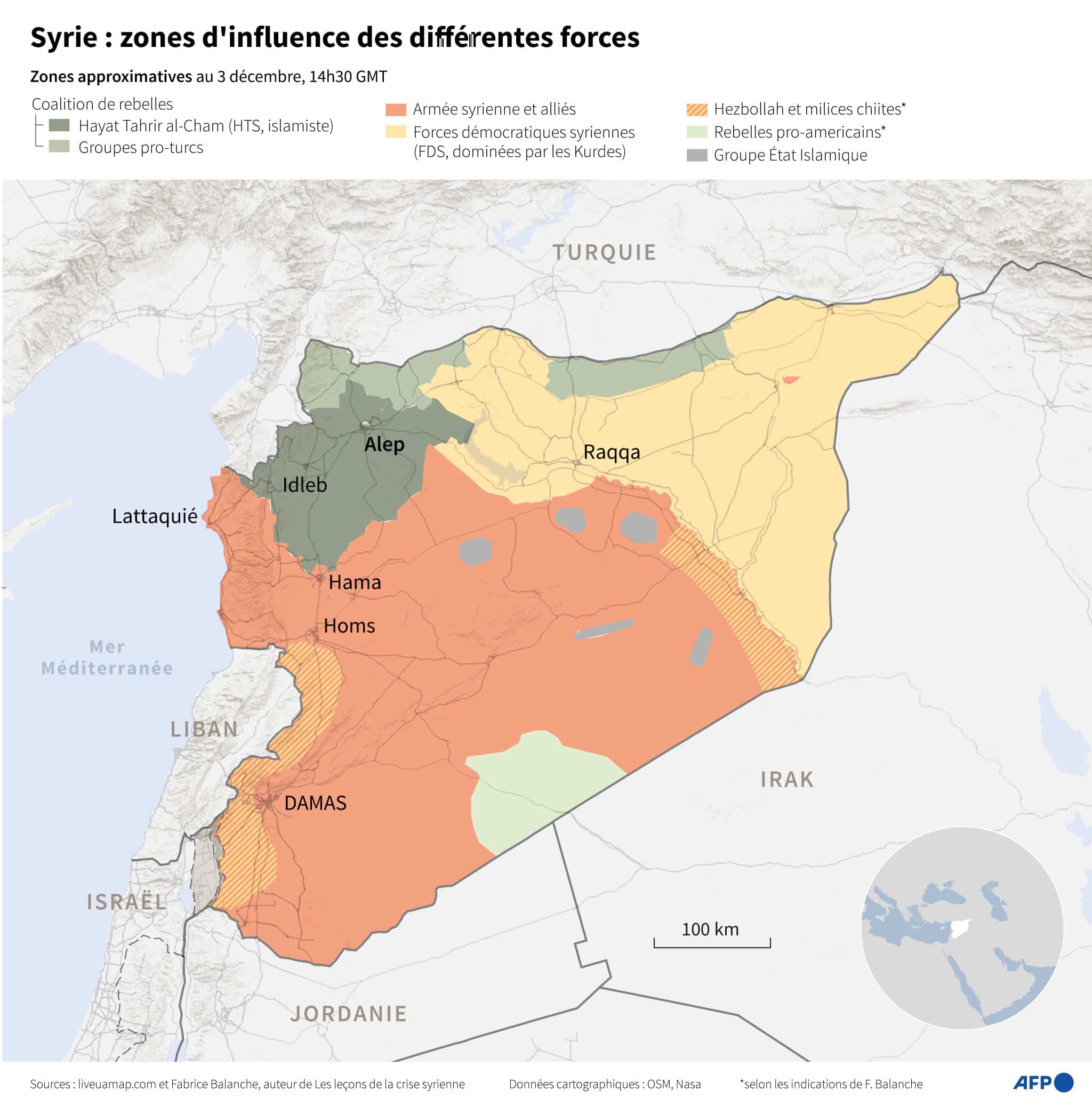

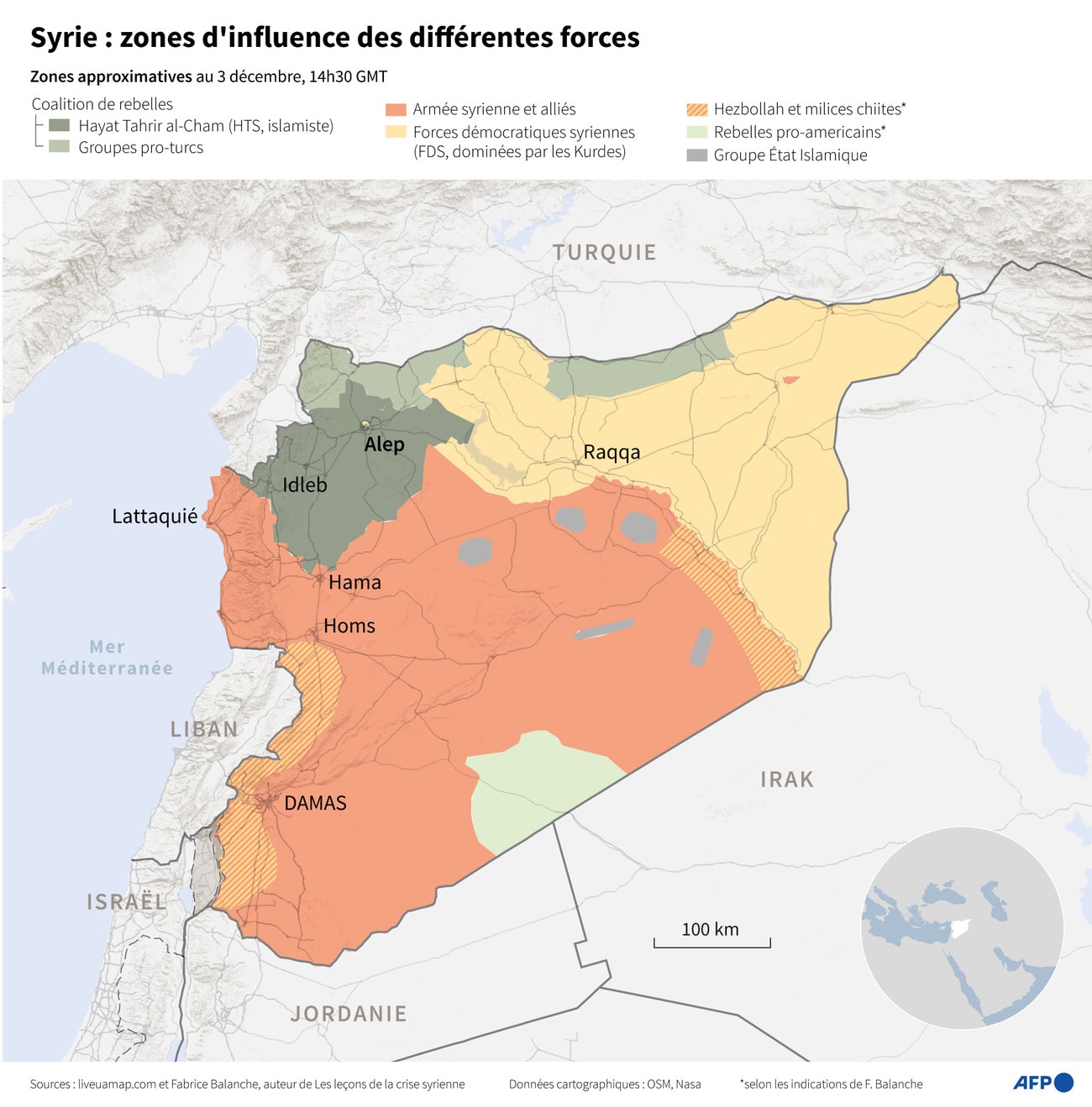

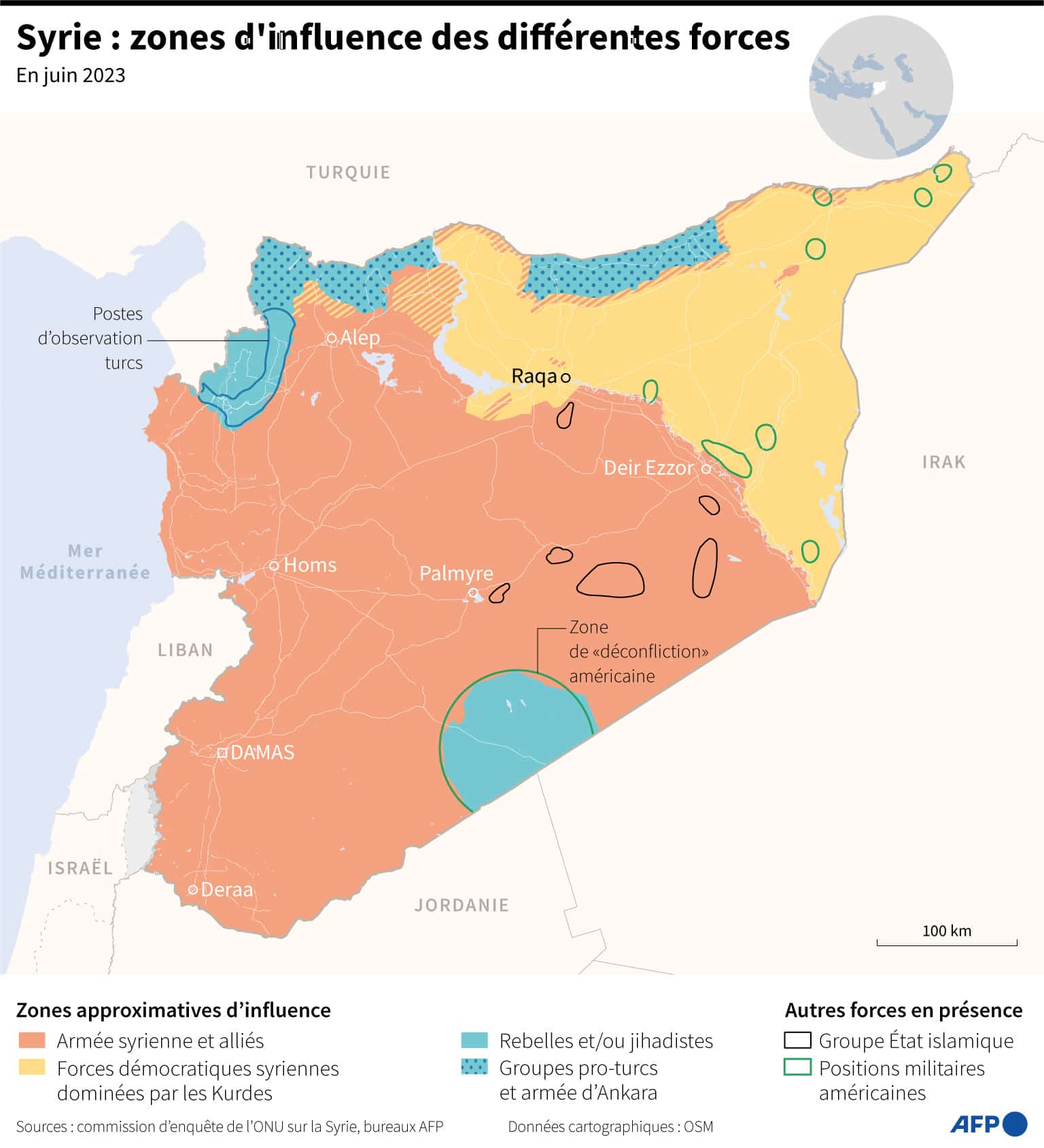

L’espace pose le problème du contrôle : la Syrie est peut-être le pays du Moyen-Orient qui est le plus mal configuré dans ses frontières issues de la période mandataire. Outre les contrastes entre l’étroite région littorale méditerranéenne et la majorité désertique (badia) mais riche en ressources, la situation de la plupart des régions syriennes est celle de voies de passage et de logiques spatiales continues que l’État tente vaille que vaille de borner et de capter, ainsi au sud et à l’est vers la Jordanie et l’Irak, l’espace du tribalisme transfrontalier. Même logique en direction de la Turquie : la confiscation d’Alexandrette, accordée à la Turquie par la France en 1938, donne à Ankara le contrôle des crêtes tandis qu’en allant vers l’est se trouvent les principales régions kurdes de Syrie. Quant au chaos irakien, qui avait servi d’assurance-vie à la Syrie, il se retourne contre Damas. Dès les premières semaines, Damas perd le contrôle de toutes ses frontières, à l’exception de celles du Liban mais il devra compter sur l’intervention du Hezbollah libanais au printemps 2013 pour les sauver in extremis.

A lire aussi: La Syrie : anatomie d’un cadavre stratégique qui bouge encore

Et pourtant il tient

Bachar el-Assad que l’on disait condamné à partir vite, très vite même, est toujours en place à Damas après quatre ans de guerre. En juin 2014, il est réélu avec 88,7 % des voix lors de la première élection multipartite de la Syrie contemporaine, un score bien sûr étonnant. Le fameux article 8 a été amendé, mettant fin au monopole du parti Baath, lors de la promulgation d’une nouvelle constitution en 2012. Bachar comme la Syrie sont sortis transfigurés du conflit. Tout se passe comme si la Syrie utile encore contrôlée par le gouvernement syrien (30 % du territoire, 60 % de la population) coïncidait presque avec le projet politique des années 2000, celui d’une Syrie plus urbaine, littorale et dont l’activité économique est encore, au prix d’incroyables acrobaties, assurée. Et un pays en voie vers la partition. La répression impitoyable qui s’est exercée sur les territoires rebelles a, en quelque sorte, fait le tri entre ceux qui acceptent l’ordre de Damas, voire le souhaitent par peur des islamistes sunnites, et ceux qui lui préfèrent le désordre « juste ».

Bachar lui-même est resté rigide, capable de surmonter les menaces qui au sein du pouvoir l’ont visé. Ses interventions médiatiques s’arrachent auprès des médias étrangers, où son assurance étonne autant qu’elle agace. Son avenir est-il pour autant assuré ? Lui-même a déclaré récemment qu’il « quitterait le pouvoir si la situation l’exigeait ». Avec l’intervention russe, il a l’assurance de ne pas finir comme Kadhafi. En attendant, il continue de s’astreindre à rejoindre chaque matin ses trois enfants avant leur départ pour l’école pour déjeuner avec eux : son fils aîné qui a 13 ans s’appelle d’ailleurs Hafez.

Ce que n’ont sans doute pas compris ceux qui appellent à son départ préalable avant toute transition politique, c’est que sa légitimité lui vient précisément de cette violence. C’est méconnaître le Moyen-Orient que d’oublier que cette position rigide et la répression implacable qui l’a accompagnée n’étaient pas évidentes au départ. Bachar el-Assad a même été contesté au début de la crise au sein même de son propre camp alaouite, avec ce slogan : « Bachar à sa clinique, Maher [son frère cadet] au pouvoir ! » Mais il a su faire l’unanimité au sein des forces armées (5 généraux sur 1 200 ont fait défection !) en imposant des choix radicaux. Il en est sorti renforcé, transfiguré même, en position de zaïm, de chef militaire et ordonnateur de la violence. Plus que jamais, il est la clé de voûte de l’édifice politico-militaire syrien, fait d’allégeance et de féodalités. Son éviction signifierait un écroulement total de ce qui reste de l’État syrien. Pas sûr que les Occidentaux aient un plan B ni même que cette option soit souhaitable : elle signifierait une seconde Libye aux portes de l’Europe et entraînerait à n’en pas douter des mouvements migratoires d’une ampleur inégalée.