Bachar Al-Assad s’est rendu à Riyad pour assister au sommet annuel de la Ligue arabe. Un sommet où il n’est plus venu depuis 2010. 13 ans plus tard, ce retour manifeste la normalisation de la Syrie sur la scène mondiale.

Thomas Pierret, Aix-Marseille Université (AMU)

Ce 19 mai, Bachar Al-Assad devrait se rendre à Riyad pour assister au sommet annuel de la Ligue arabe.

Le dictateur syrien n’avait plus été convié à ces rencontres depuis mars 2010. En novembre 2011, Damas avait été suspendu de la Ligue, du fait de la violence extrême de la répression qu’il avait déclenchée à l’égard de son opposition intérieure.

Mais le 7 mai dernier, la Syrie a été réintégrée ; et le 11 mai, son président a reçu une invitation officielle signée du roi Salmane d’Arabie saoudite.

Ce retour par la grande porte consacre la réhabilitation du régime de Damas au niveau régional. Il constitue aussi, plus largement, le dernier acte dans la reconstitution d’un « Concert arabe » (par analogie avec le Concert européen établi suite au Congrès de Vienne de 1815) que la vague révolutionnaire de 2011 avait temporairement disloqué.

Toutefois, derrière l’apparente unité retrouvée de ce que le politiste Farid El Khazen avait jadis qualifié de « cartel autoritaire », des différences d’approche à l’égard de la question syrienne subsistent entre les États arabes.

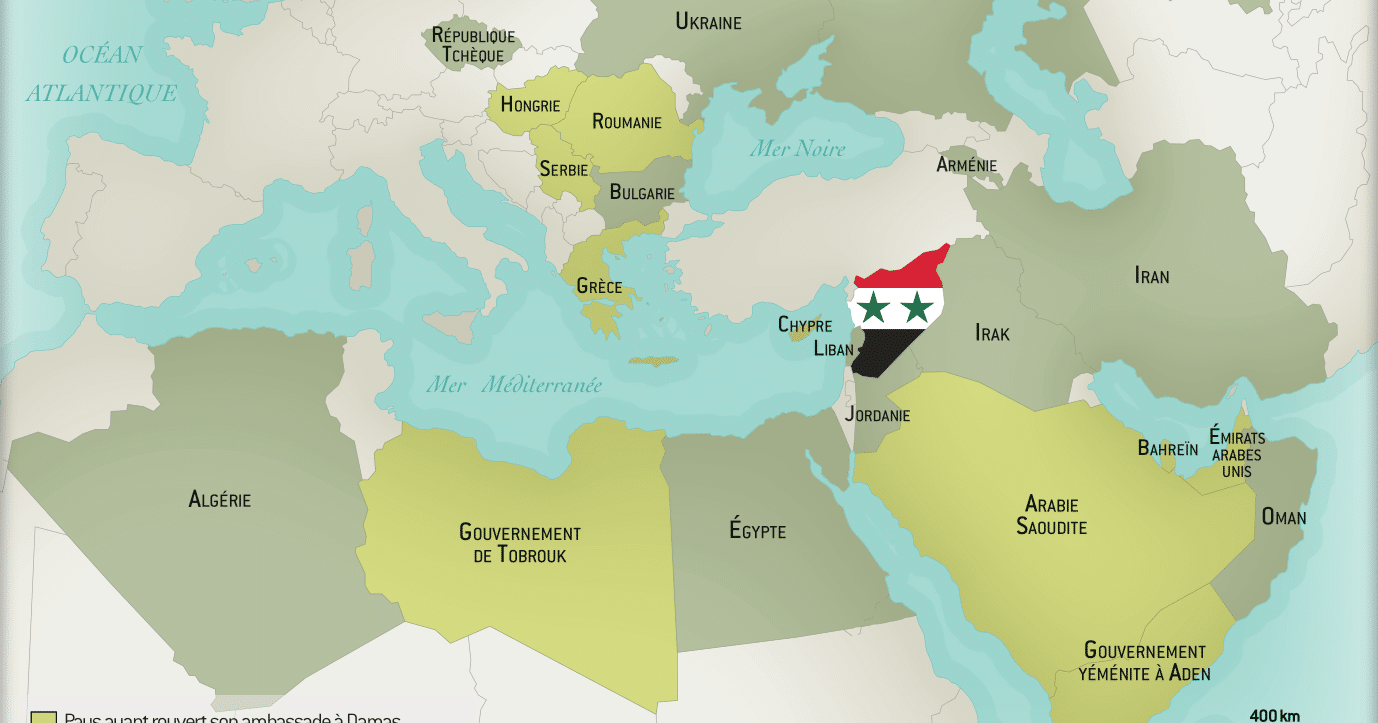

Ces pays qui ont impulsé la réhabilitation de Damas : Irak, Algérie, Émirats, Bahreïn…

Pour des raisons diverses, plusieurs des 22 États membres de la Ligue arabe avaient dès le départ affiché des réticences face à la suspension de la Syrie décidée en 2011 à l’instigation du Qatar et de l’Arabie saoudite.

Attaché à une stricte neutralité dans les conflits régionaux, Oman avait été la seule monarchie du Golfe à refuser de fermer son ambassade à Damas et, dès 2015, avait accueilli une visite officielle du ministre syrien des Affaires étrangères.

Dominés par des partis proches de l’Iran, allié du régime syrien, les gouvernements libanais et irakien rejetaient également l’ostracisation d’Assad. L’Algérie avait adopté une ligne similaire pour des raisons tenant à la fois à une opposition de principe aux ingérences étrangères dans les affaires des États de la région, et à une mise en parallèle du conflit syrien avec l’insurrection islamiste que le pays avait connue dans les années 1990.

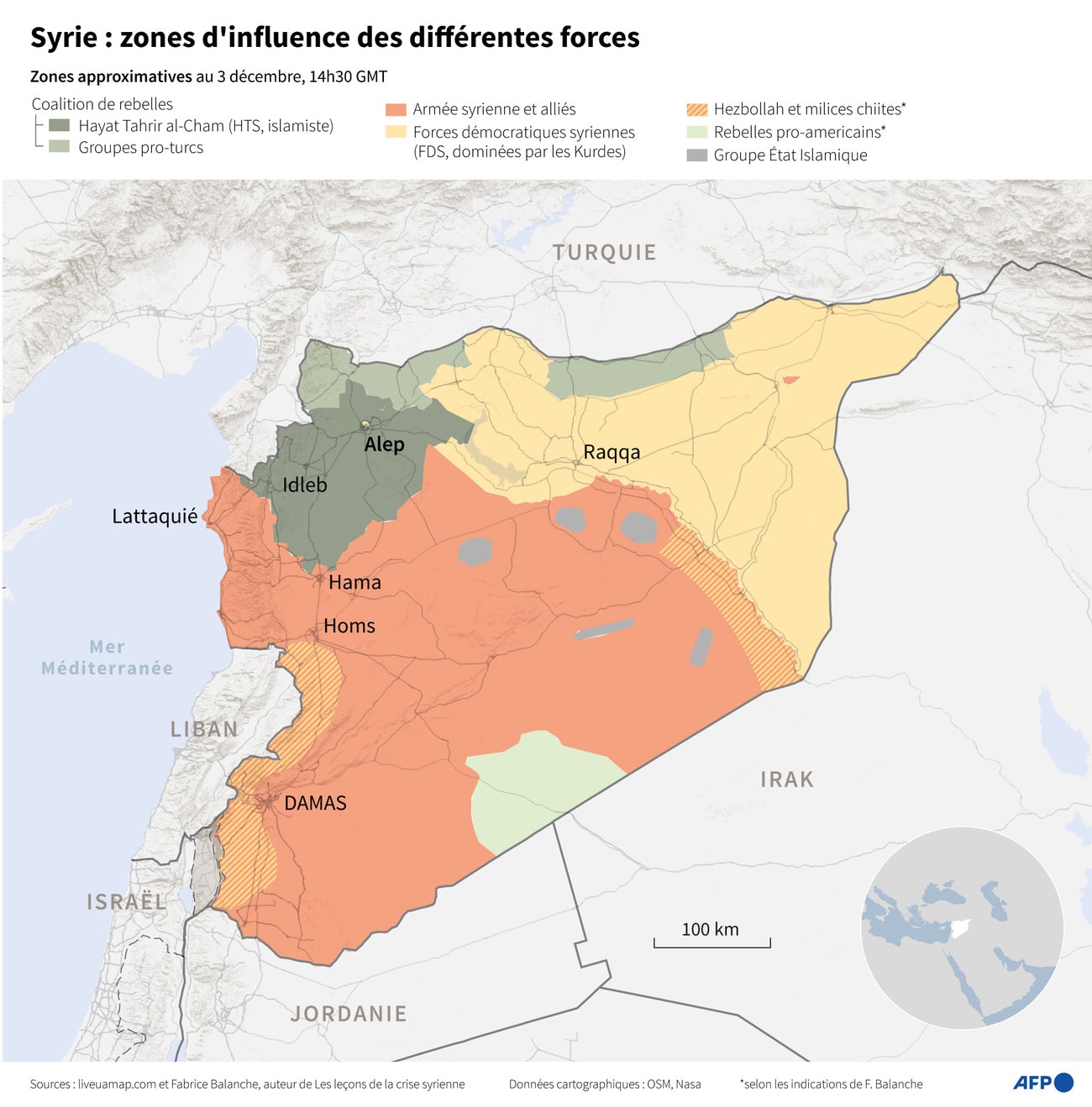

C’est en 2018, suite à la reprise des régions rebelles du Sud et du centre de la Syrie par les forces loyalistes, que le groupe des pays arabes favorables à la réhabilitation d’Assad commence à s’élargir.

Le mouvement est lancé par les Émirats arabes unis et le royaume du Bahreïn qui, fin 2018, rouvrent leurs ambassades à Damas. Tant Abu Dhabi que Manama avaient jusqu’alors suivi une ligne ambiguë vis-à-vis de la question syrienne. Farouchement hostiles aux mouvements révolutionnaires de 2011 (qui avaient menacé la monarchie bahreïnie sur son propre sol), les deux monarchies avaient soutenu certains éléments de l’opposition syrienne afin d’y réduire le poids relatif des islamistes. Parallèlement, elles continuaient d’accueillir non seulement des ambassades du gouvernement de Damas, mais aussi des figures proches du régime (dont la propre sœur d’Assad, Bouchra) désireuses de se mettre à l’abri, avec leurs fortunes, lorsque les combats faisaient rage en Syrie.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Une fois acquise la victoire militaire du régime de Damas, se rapprocher de ce dernier relève, pour les monarchies concernées, d’une volonté de fermer définitivement la parenthèse des mouvements révolutionnaires du début de la décennie, dont les répliques de 2019 (en Irak, en Algérie, au Soudan et au Liban) vont bientôt montrer qu’ils ne sont pas un simple souvenir. Pour les Émirats, reprendre langue avec Assad s’inscrit également dans une stratégie d’endiguement de l’influence de la Turquie, alors à couteaux tirés avec Damas.

Avec Joe Biden, la fin de l’inflexibilité américaine

L’ouverture de 2018 était initialement restée sans lendemain du fait des sévères avertissements de l’administration Trump à l’endroit de ses alliés régionaux et de la mise en œuvre, l’année suivante, de nouveaux trains de sanctions américaines et européennes contre la Syrie.

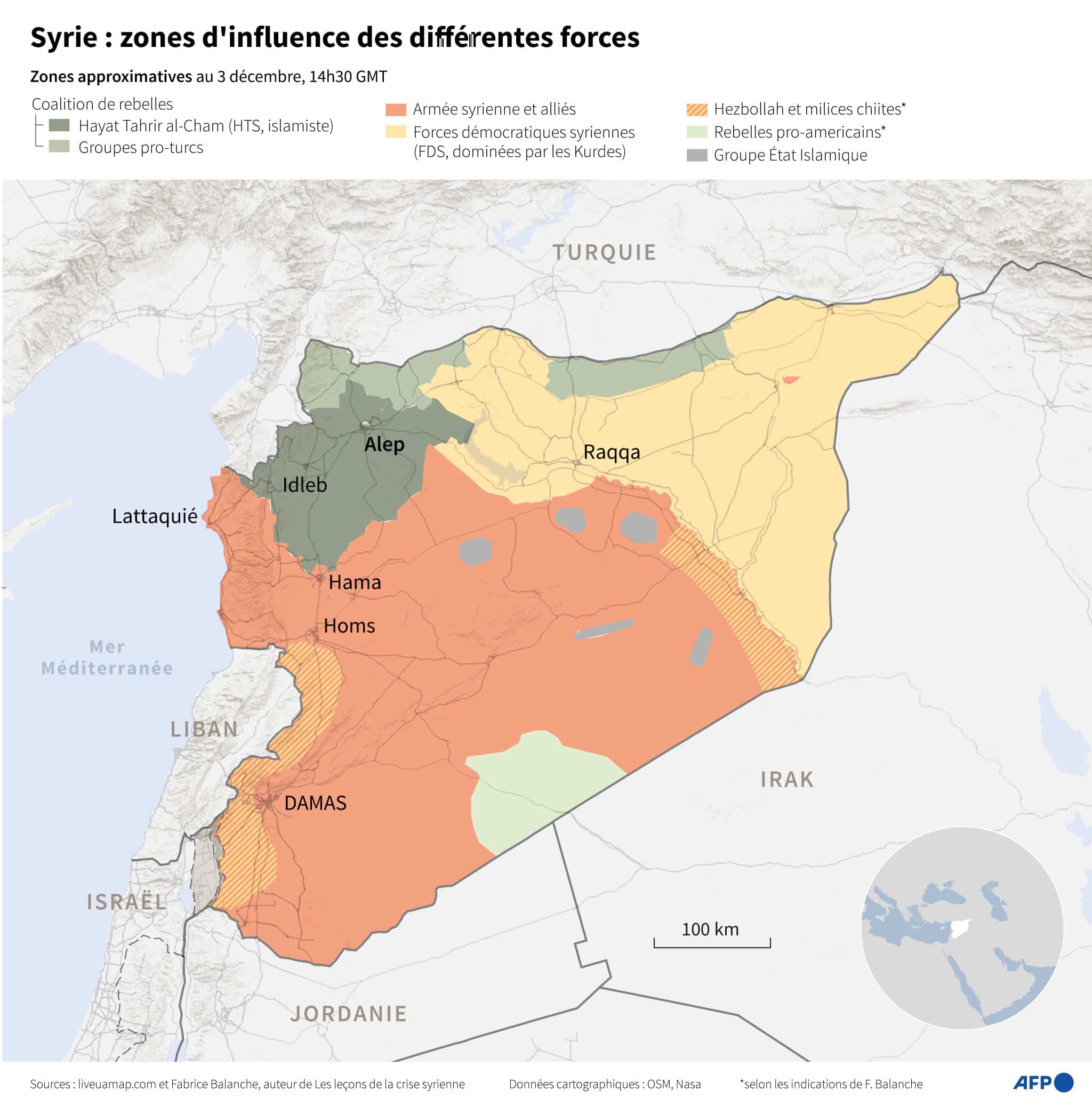

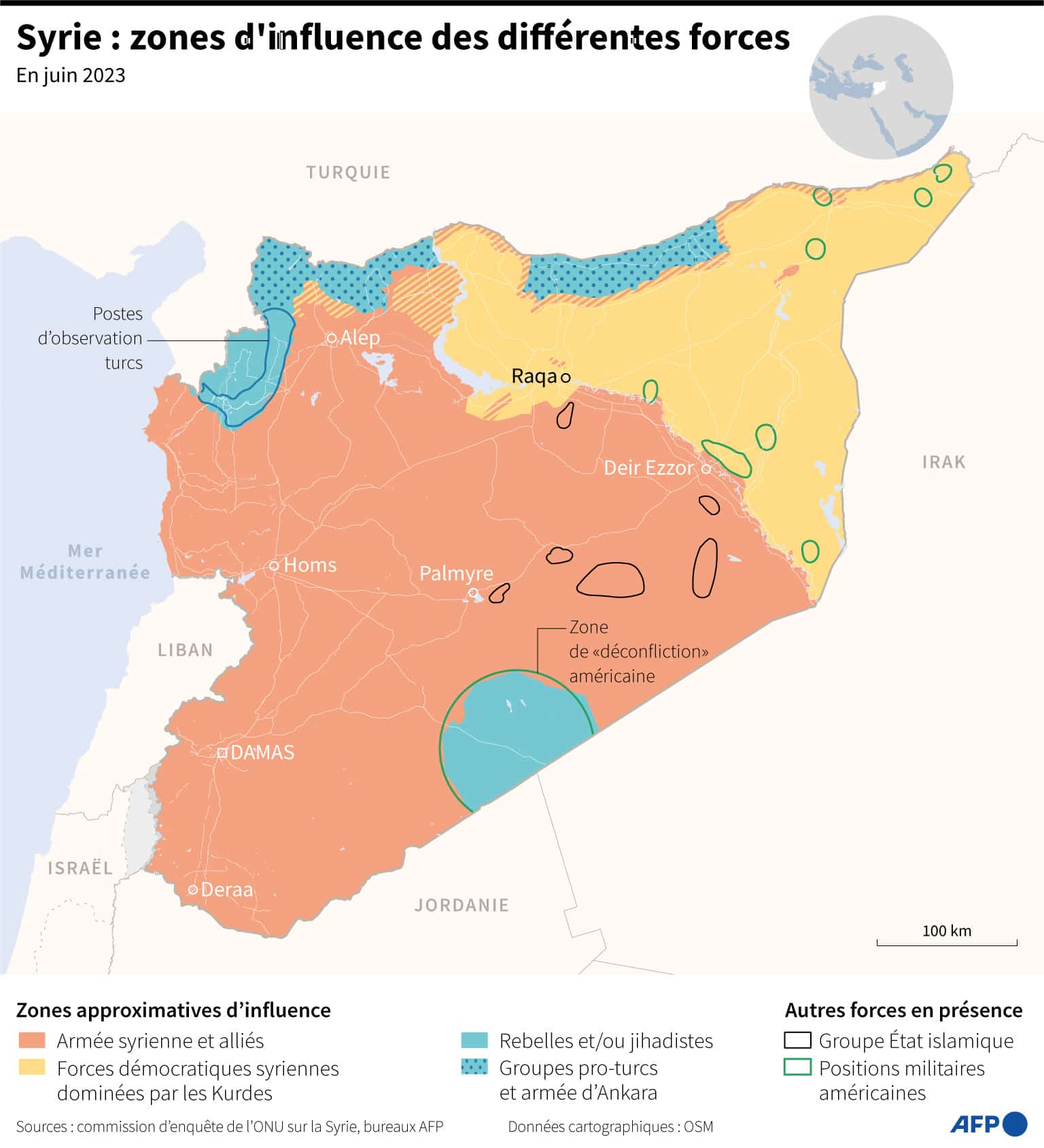

Il a donc fallu attendre l’arrivée de Joe Biden en 2021 pour que reprennent les tentatives de réhabiliter Assad. Divisé entre tenants de l’intransigeance (très influents au Congrès) et partisans d’une normalisation à bas bruit via un accord entre le régime et les Forces démocratiques syriennes soutenues par Washington, le gouvernement américain se refuse à tout changement dans ses relations bilatérales avec Damas… tout en laissant de facto le champ libre à ses alliés régionaux pour renouer avec Assad.

C’est dans ce contexte que survient un nouveau réchauffement des relations bilatérales entre le régime syrien et les Émirats qui aboutit, en mars 2022, à la première visite d’Assad dans une capitale arabe depuis le début du conflit.

Jordanie, Égypte, Arabie saoudite : un rapprochement conditionnel avec Damas

Dans l’intervalle, un nouveau protagoniste est monté dans le train de la normalisation avec Damas : la Jordanie. Soucieux de dynamiser son économie, le royaume hachémite rétablit en 2021 les communications terrestres et aériennes avec son voisin syrien. D’emblée, cependant, la Jordanie s’inscrit explicitement dans une stratégie du « pas-à-pas », appelant à une normalisation graduelle en échange de mesures concrètes.

Celles-ci concernent en particulier le retour des réfugiés syriens, dont plus de 600 000 continuent de résider dans ce pays de 11 millions d’habitants. Elles portent, par ailleurs, sur la présence dans le Sud de la Syrie de milices pro-iraniennes, que la Jordanie souhaiterait voir éloignées de sa frontière, ainsi que sur le trafic de Captagon, une drogue dont le commerce a permis aux acteurs militaires et paramilitaires syriens de compenser la chute des revenus tirés, jusqu’en 2018, des droits de passage entre zones loyalistes et poches rebelles. Porte d’entrée des lucratifs marchés du Golfe, la Jordanie identifie le trafic de drogue comme un problème de sécurité nationale, allant jusqu’à mener le 8 mai dernier (soit le lendemain du retour d’Assad dans la Ligue arabe) un raid aérien en Syrie contre des sites de production de Captagon.

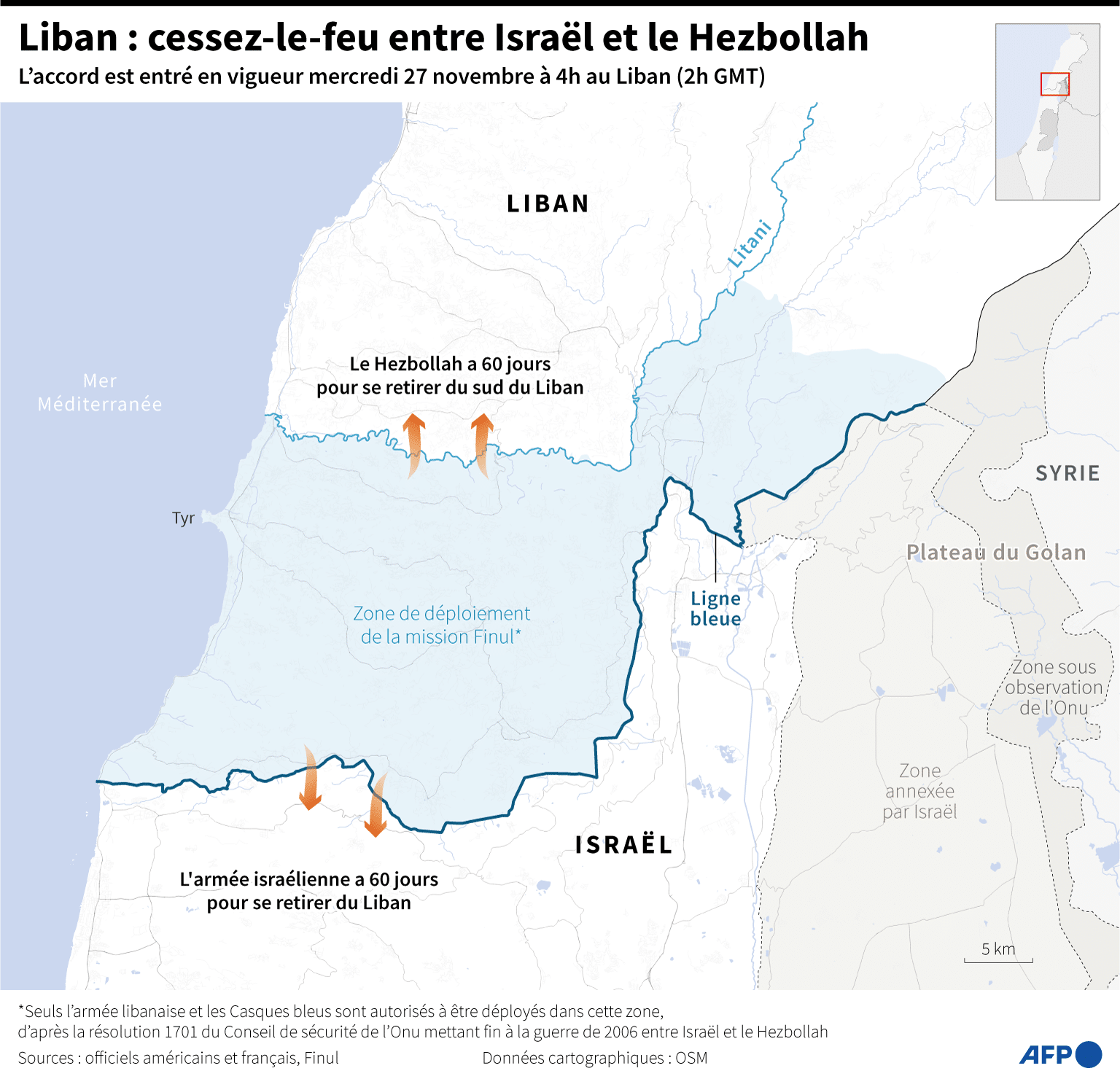

Un autre partisan « conditionnel » de la réhabilitation régionale d’Assad est l’Égypte, qui a souligné que la réadmission de Damas dans la Ligue arabe n’équivaut pas à une normalisation pleine et entière. Médiateur entre Israël et les factions armées palestiniennes, Le Caire attend du régime syrien qu’il exerce une influence modératrice sur ces dernières et sur leurs alliés du Hezbollah libanais, de manière à prévenir des incidents tels que le tir, en avril dernier, de plusieurs dizaines de roquettes depuis le Sud-Liban en direction d’Israël.

Bien que réunissant un nombre croissant de suffrages, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe se heurtait encore, lors du sommet tenu à Alger en 2022, aux réticences de l’Arabie saoudite.

Celles-ci seront finalement surmontées quelques mois plus tard à la faveur de deux développements majeurs. Le premier est le séisme meurtrier du 6 février 2023, qui permet de justifier un mouvement multilatéral de normalisation avec le régime syrien) sous couvert d’assistance humanitaire. Le second est la conclusion, en mars suivant, d’un accord portant sur le rétablissement des relations diplomatiques entre le royaume saoudien et l’Iran, détente qui atténue ce qui constituait jusqu’alors l’un des principaux contentieux entre Riyad et Damas, à savoir l’alliance de cette dernière avec Téhéran.

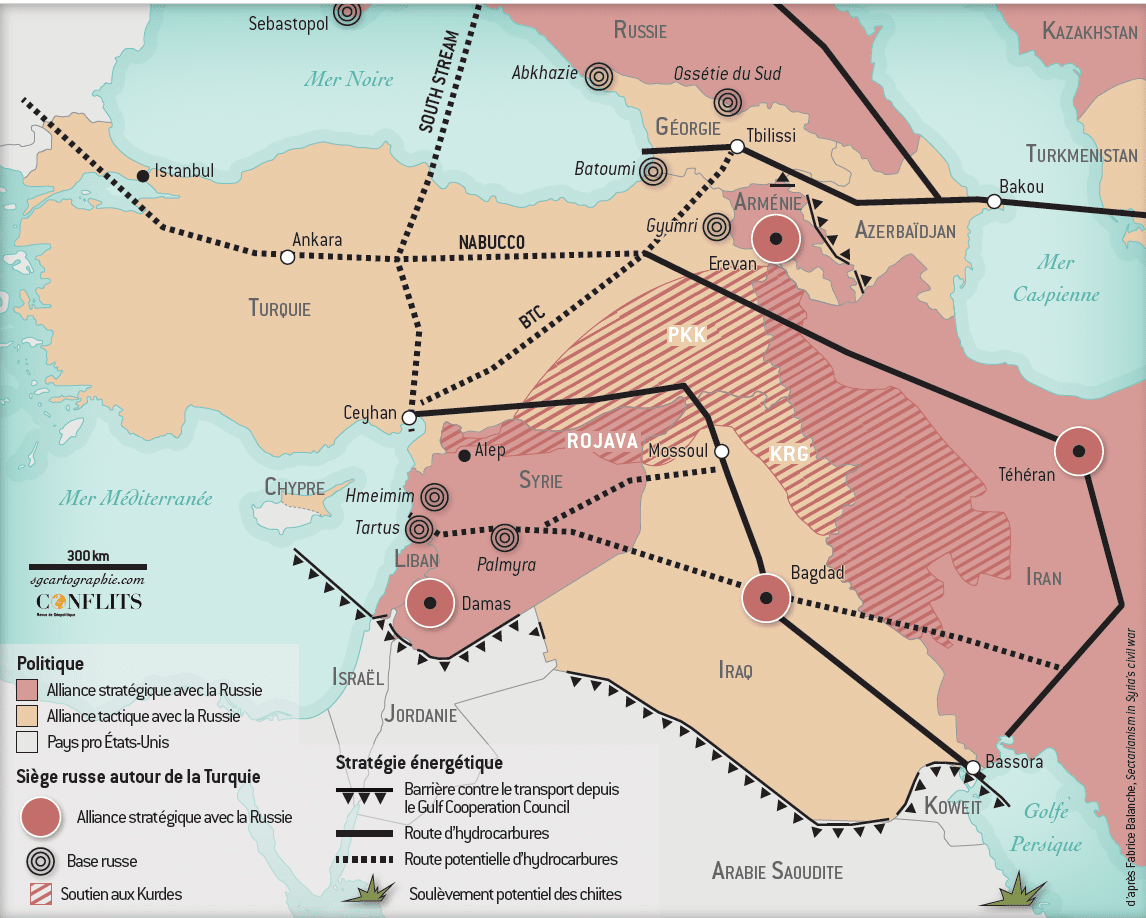

Le rapprochement avec Damas avait été initialement présenté par Riyad et Abu Dhabi (notamment auprès des partenaires occidentaux) comme une manière d’éloigner Assad de l’orbite iranienne. Ainsi, les investissements des monarchies du Golfe dans la reconstruction de la Syrie devaient supposément contrebalancer l’influence que Téhéran exerce dans le pays à travers le déploiement de milliers de combattants affiliés aux Gardiens de la Révolution. Mais, en réalité, pour l’Arabie, l’actuelle normalisation avec Damas s’apparente beaucoup plus à une acceptation du protectorat de fait de l’Iran sur la Syrie qu’à une tentative de le contester.

Embourbé au Yémen et désillusionné quant à la crédibilité du soutien militaire américain, le royaume saoudien a opté pour un désengagement des conflits régionaux, espérant ainsi promouvoir une stabilité bénéfique à ses ambitieux projets de développement économique. Comme les Jordaniens, les Saoudiens espèrent que leur normalisation avec Damas encouragera Assad à juguler les exportations de Captagon au départ de son territoire.

L’hostilité du Maroc, du Qatar et du Koweït… et la suspicion des autres

Même après le retour d’Assad dans le giron arabe, il reste un petit groupe d’irréductibles qui, pour des raisons diverses, se refusent à normaliser leurs relations bilatérales avec les autorités de Damas.

Outre le Qatar, sponsor le plus enthousiaste de l’opposition syrienne, ce « camp du refus » inclut le Maroc, qui reproche au régime syrien son soutien politique aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario ; le Koweït, où les révolutionnaires syriens conservent de solides soutiens, notamment parmi les députés islamistes au Parlement ; et le gouvernement yéménite en exil, qui voit logiquement d’un mauvais œil le fait que Damas héberge une ambassade du mouvement Houthi.

Aucun des acteurs précités n’a l’envie ou les moyens de s’opposer à l’axe Riyad-Abu Dhabi sur la question syrienne. Toutefois, le (relatif) consensus arabe sur la réhabilitation d’Assad reste fragile et pourrait se fissurer à l’avenir, sous l’effet de deux facteurs.

Le premier est la capacité éprouvée du régime syrien à trahir ses engagements, qui pourrait échauder les partisans d’une normalisation sous conditions. Le second serait un affrontement militaire majeur entre Israël et l’Iran, dont la probabilité reste faible mais s’accroît du fait de la détente saoudo-iranienne. Du point de vue des responsables israéliens, en effet, cette détente les contraint à assumer seuls la tâche d’endiguer l’influence de Téhéran dans la région. Un tel affrontement, qui se jouerait en grande partie sur le sol syrien, mettrait à nu les contradictions des réalignements stratégiques dont Damas constitue aujourd’hui le pivot. En cas de guerre, ceux-là mêmes qui renouent aujourd’hui avec Assad auraient probablement du mal à cacher leur espoir de voir durablement affaibli son allié iranien, qu’ils perçoivent depuis plus de quatre décennies comme la principale menace stratégique à leur encontre.

En attendant, sa participation au sommet du 19 mai marque indéniablement une grande victoire politique pour Bachar Al-Assad, et une terrible désillusion pour l’opposition. Certes, le président syrien avait, au cours de ces dernières années, rencontré certains dirigeants étrangers, comme Vladimir Poutine ou Ebrahim Raïssi ; mais être accueilli à Riyad et se retrouver à nouveau sur la photo de groupe en compagnie des représentants de 21 autres États arabes constitue une étape supplémentaire dans le retour au premier plan d’un homme qui, il y a quelques années encore, apparaissait comme un paria absolu…![]()

Thomas Pierret, Chargé de recherches à l’Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM), Aix-Marseille Université (AMU)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.