Au cœur du Caucase, entre Russie et Iran, la République d’Azerbaïdjan regorge de richesses fortement convoitées. Entre ses importantes capacités pétrolières, les difficultés tenant à la dévolution du pouvoir depuis son indépendance en 1991 et les problématiques liées aux relations qu’elle entretient avec ses puissants et ambitieux voisins, la jeune République constitue un centre d’attention majeur de l’Asie centrale. Retour sur un siècle d’Histoire entre conflits et quête d’identité.

En 1918, la première république parlementaire laïque musulmane a été fondée sur les rives de la mer caspienne : l’Azerbaïdjan. Même si ses fondateurs ont été réunis à Tbilissi et sa capitale occupée par la « Commune de Bakou » dirigée par le bolchevik arménien Stepan Chahumain, et malgré un contexte géopolitique d’une extrême complexité – révolution et guerre civile en Russie, fin de la Première Guerre mondiale – cette nouvelle république née dans fut construite sur des bases inspirées des principes progressistes du début du XXe siècle : liberté et état de droit. Les cinq cabinets formés pendant la courte existence de la première République azerbaïdjanaise étaient des gouvernements de coalition, preuve du caractère démocratique du régime politique du tout nouveau pays. L’égalité des femmes – le droit universel du vote sans distinction de sexe a été promulgué en juillet 1919 – et le principe de laïcité -, la liberté de la presse, la séparation de la mosquée de l’État et des ecclésiastiques de la politique – et la gratuité de l’instruction et complètent ce tableau d’un régime libéral et avancé. Dans sa monographie consacrée à la – très – courte, mais dense histoire de la première République d’Azerbaïdjan (1918-1920), l’historien et diplomate Rahman Mustafayev étudie ce phénomène politique rare essentiellement, mais pas uniquement à travers une analyse minutieuse de la politique étrangère du jeune et éphémère État dont les gouvernements successifs ont dû se frayer un chemin dans une situation géopolitique qui, à un grand nombre des points reste, un siècle plus tard, assez semblable.

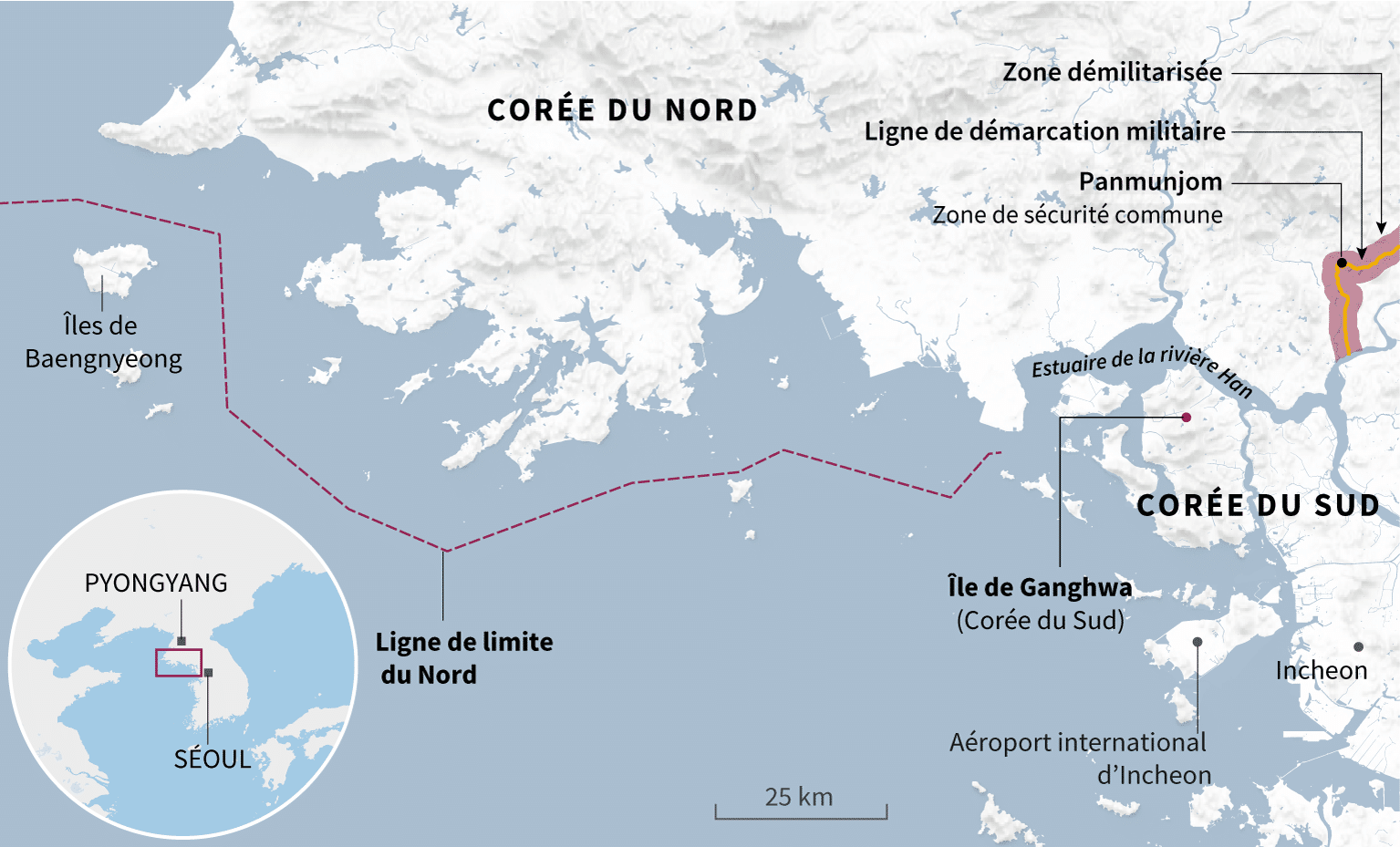

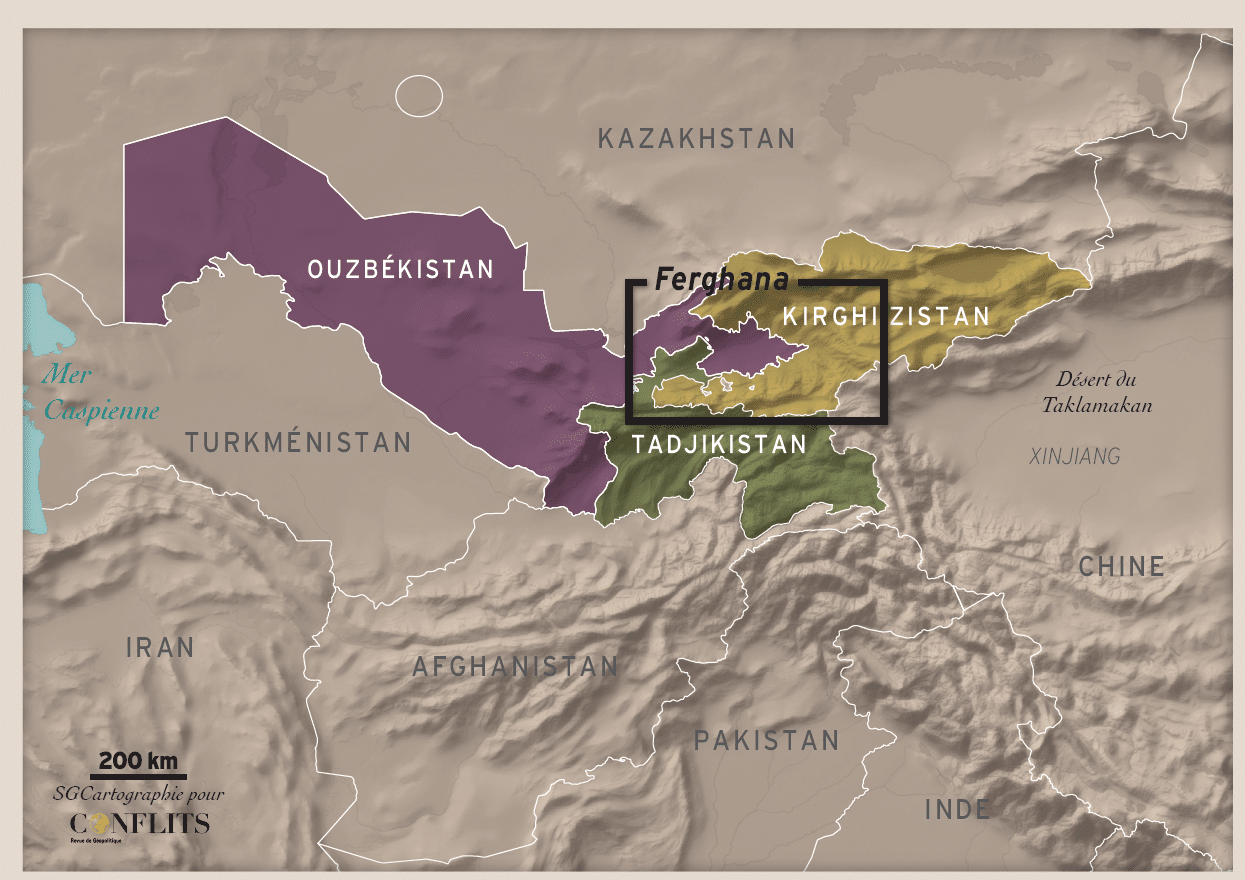

Géographiquement parlant, le Caucase du Sud (ou Transcaucasie) est l’espace délimité au nord par la chaine du Grand Caucase et la Cis-Caucasie, à l’Ouest par la Mer noire et au sud par le fleuve Aras. Politiquement, cette région constitue les marches de l’Empire russe (qui la domine depuis 1828), des Perses et des Turcs. La présence du pétrole dans le bassin de Bakou – connue depuis l’Antiquité – et son exploitation artisanale puis industrielle au cours du XIXe siècle ont transformé la petite bourgade en un centre urbain moderne, mais surtout rendu à ce pays de Tatars au bord de la Caspienne une grande importance géostratégique aux yeux des grandes puissances mondiales. Depuis lors, l’énorme décalage – économique, culturel et politique – voire le fossé entre Bakou et le reste de ce qu’allait devenir l’Azerbaïdjan, caractérise l’histoire de ce pays. Pour compléter le tableau économique et géopolitique, il faut ajouter la démographie de la région composée de trois ethnies majeures (géorgiens, arméniens et azéris), de quatre courants religieux importants (islam sunnite et chiite, christianisme arménien et géorgien) ainsi que de nombreux autres groupes d’origines et confessions diverses. Cet ensemble s’est mélangé dans toute la région, produisant des concentrations ethniques plus au moins prononcées dans les espaces qui allaient devenir la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan et des situations très complexes dans les grandes villes (notamment au sein des trois capitales nationales, Erevan, Tbilissi et Bakou, où l’ethnie hégémonique n’a pas toujours été majoritaire). Des îlots sous forme d’enclaves ethniques donnent à la carte démographique de la région l’aspect d’une peau de léopard. Le premier conflit mondial a impliqué deux des trois puissances limitrophes (la Russie et l’Empire ottoman) et attiré les grandes puissances (l’Empire britannique, l’Allemagne, la France et les États-Unis) vers les puits d’or noir et les autres richesses de la région. Ces ressources ont attisé le feu sous la marmite transcaucasienne avant que les révolutions de 1917 n’en fassent sauter le couvercle.

A lire aussi: Cavalcade géopolitique au Nord-Caucase

Le rôle de la révolution bolchévique

La Révolution bolchevique puis la paix séparée de Brest-Litovsk ont mis fin à la guerre germano-russe sur le front Est tout en déclenchant une guerre civile entre Rouges et Blancs. En quelques mois, la domination russe installée depuis un siècle s’est évaporée. Bénéficiant d’un état de grâce géopolitique, les élites des trois grandes ethnies, largement imbibées des paradigmes nationaux, se mettent en mouvement avec pour objectifs la création d’une structure étatique indépendante, une politeia à la mesure de leurs ambitions frustrée par le système impérial russe.

Les débuts de la République

Le premier projet élaboré par les représentants des Arméniens, des Géorgiens et des « Tatars » ou « Musulmans », comme on nommait à l’époque les futurs Azerbaïdjanais, réunis à Tbilissi, était la fondation d’un seul État transcaucasien organisé en confédération de trois États ethniques. Cette idée a été rapidement abandonnée et le mois de mai 1918 voit l’éclosion de trois États-nation : la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’échec de ce projet tient à une raison simple : les trois groupes ethniques se sont déjà constitués en trois foyers proto-nationaux avec des imaginaires et des intérêts distincts parfois opposés.

Parmi les trois groupes, les Azerbaïdjanais présentaient le tableau le plus contrasté. D’un côté, leur capitale Bakou constituait le centre urbain le plus moderne et le plus riche de la région et leurs élites présentaient un haut de niveau de compétences techniques, administratives et politiques ainsi qu’une conscience nationale durant leurs vingt-trois mois d’existence politique indépendante. Mais les masses populaires des provinces azerbaïdjanaises se montraient moins avancées sur le chemin de l’appartenance nationale. Cité par l’auteur, l’historien polonais spécialiste de la région Tadeusz Sowietochowski note que « le développement politique de l’Azerbaïdjan était compromis par la cassure existant entre une élite européanisée et les masses traditionnelles, en dépit du fait que l’élite faisait preuve de souplesse, de modération, d’ouverture et de sagesse politique [..] l’idée d’un État azerbaïdjanais n’avait pas pénétré la plus grande partie de la population ; le mot même de nationalisme demeurait incompris ou – pire encore – il était pris pour une injure […] ». De tous les éléments de l’équation, celui-ci est probablement le plus énigmatique : comme passe-t-on des modes traditionnels d’appartenance (clan, lignée, tribu) aux mécanismes identitaires subtils qui permettent l’émergence d’une nation de masse ? La comparaison entre les trois nations embryonnaires de la région révèle une certaine avance prise par les Arméniens et les Géorgiens par rapport aux Azéris musulmans. Après tout, dans plusieurs pays arabes, des élites nationalistes se sont emparées du pouvoir et l’ont gardé malgré des masses traditionnelles – jusqu’à aujourd’hui – largement pré-nationales. Les causes de l’échec de cet éphémère printemps transcaucasien se situent plutôt sur l’échiquier géopolitique.

A lire aussi: Renouveau de l’islam en Asie centrale et dans le Caucase, de Bayram Balci

Ébranlée et secouée, la Russie n’a pas pour autant été terrassée ni cessée d’être un Empire. Le journaliste et partisan de l’armée blanche Vassili Choulguine note dès 1922 que « les rouges ont seulement l’impression de lutter pour la gloire de l’Internationale. En fait et sans s’en rendre même compte, ils versent le sang uniquement pour protéger « la puissance russe protégée de Dieu’. Avec leurs armées rouges (transformées à la manière blanche) ils s’entendent de tous côtés jusqu’à ce qu’ils butent sur les limites solides au-delà desquelles joue la ferme résistance d’autres organisations étatiques. Là seront les frontières naturelles de la Russie de demain ». La question russe donc pèse plus que toutes les autres dans le Caucase du Sud.

Durant les derniers mois de la guerre de 14-18, la Transcaucasie a été l’arène des dernières velléités des Empires allemand et ottoman. Entre mai et novembre 1918, Berlin a déployé une activité énergique dont le pivot fut Tbilissi tandis que Constantinople poussait les Arméniens vers le Nord, au-delà des frontières de l’Arménie turque et avançait vers la mer Caspienne dans un projet panturc voué à l’échec. Paris s’allie aux Arméniens dont elle défend de manière intéressée la cause, notamment face à Londres, laquelle jouit de positions économiques et politiques importantes en Azerbaïdjan et Géorgie et dépêche des troupes à Bakou pour mettre la main sur le pétrole. L’armistice de novembre 1918 met fin à ce premier acte fait des convulsions des Empires agonisants puis lève le rideau sur le deuxième : l’espoir Blanc.

Le contexte de la guerre mondiale

Avec la sortie du jeu de l’Allemagne et de la Turquie, les alliés/rivaux français et anglais restent désunis par leurs intérêts communs : faire battre les Rouges par les Blancs et ainsi soutenir mordicus le dogme de l’intégrité territoriale de l’Empire. La République azerbaïdjanaise malmenée par les alliés victorieux est donc priée d’assister les Blancs pour qu’ils puissent, une fois rétablis, la dévorer. Voilà comment le gouvernement azerbaïdjanais a passé l’année 1919 avec la plupart du temps des troupes britanniques à Bakou, quelques éléments turcs et un conflit de moins en moins larvé avec l’Arménie. Contrairement aux Arméniens, les Azerbaïdjanais n’ont pas eu d’alliés stables. Les Turcs, amis et coreligionnaires, suscitent autant de méfiance que de reconnaissance pour leur aide militaire. Bakou n’a pas hésité à démarquer clairement des Jeunes turcs et de leurs projets géopolitiques. Londres les a instrumentalisés dans le grand jeu russe, la France leur a été hostile et aux États-Unis ont essayé de minimiser le nombre d’États-nation pour calmer les ardeurs réveillées par les 14 points du président Wilson. Quant à la Russie, elle a essayé de mettre les Azerbaïdjanais de son côté dans sa lutte contre les Blancs sans pour autant s’engager clairement en faveur de l’indépendance de la jeune république. Pour Lénine, il y avait un bon droit à l’autodétermination (celui qui ne coûte rien à Moscou et nuit à ses ennemis) et un mauvais… Pour gagner Bakou à leur cause, les Bolcheviks ont promis l’indépendance, mais, comme le montrent les archives analysées par l’auteur, sans avoir jamais l’intention de tenir parole. Ce n’est qu’à la fin du deuxième acte, quand la défaite des Blancs apparaît être l’issue la plus probable du conflit, que les Britanniques ont changé de politique. Impressionnés par la nouvelle élite étatique azerbaïdjanaise et n’ayant plus grand-chose à perdre, ils ont reconnu officiellement la République d’Azerbaïdjan sans pour autant engager les forces nécessaires pour la défendre contre l’Armée rouge.

Le troisième et dernier acte s’est déroulé pendant les quatre premiers mois de 1920. Tandis que les Blancs achètent des taxis à Paris et vendent leurs bijoux de famille, les régiments de l’Armée rouge et ses trains blindés avancent vers le sud. Entre-temps, les communistes azerbaïdjanais ont accompli un travail de sape impressionnant : propagande efficace et infiltration des agences étatiques et de l’armée. Attirées vers le Karabakh début avril pour affronter la menace arménienne – concertée avec Moscou – les faibles forces militaires d’Azerbaïdjan n’ont pas pu arrêter les quatre trains blindés russes qui pénètrent par le nord en fonçant sur Bakou. La capitale tombe fin avril, vingt-trois mois après la déclaration de l’indépendance. Rideau.

A lire aussi: L’Arménie, « petit poucet » de l’Eurasie

Une histoire interdite, puis redécouverte

Longtemps – pendant les soixante-et-onze ans de domination soviétique – cet épisode de l’histoire azerbaïdjanaise a été tu. Ce n’est qu’à partir de 1991-1992 et l’avènement de la deuxième République que le récit de sa malheureuse devancière a pris tout son sens. Depuis presque trois décennies d’indépendance retrouvée, ces vingt-trois mois entre 1918 et 1920 servent de leçon et d’inspiration aux Azerbaïdjanais. Le livre de Rahman Mustafayev est donc important à plusieurs niveaux. Tout d’abord pour ceux qui étudient l’histoire de la République d’Azerbaïdjan et de la région en général, c’est un ouvrage rare en langue française. Mais c’est aussi une contribution importante pour l’histoire des relations internationales, des sciences politiques ainsi que du phénomène national en général. Mais ce livre permet surtout, à travers le cas d’Azerbaïdjan, d’étudier une réussite restée exceptionnelle, mais un siècle plus tard : une république laïque dans une société musulmane.

Rahman Mustafayev, l’Azerbaïdjan entre les grandes puissances (1918-1920), Presse du Châtelet, 2019.