Catherine Poujol est directrice de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC). Propos recueillis par Louis du Breil

L’Asie centrale est une région peu examinée par l’analyse géopolitique, quelles sont les principales caractéristiques de cet espace géographique singulier ?

L’Asie centrale, composée aujourd’hui de cinq États indépendants depuis l’hiver 1991, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Turkménistan et le Tadjikistan, est la région la moins étudiée du monde, régulièrement oubliée puis redécouverte depuis des siècles, située au cœur de l’Eurasie, au carrefour des anciennes routes de la soie, reliant la Chine à la Méditerranée, l’Inde à la Sibérie. Peuplée d’environ 70 millions d’habitants, voisine de la Chine et de l’Inde, comportant respectivement plus d’un milliard d’habitants, elle est encore aujourd’hui, trente ans après la fin de l’URSS, une terra incognita, support de l’imaginaire occidental et asiatique. La singularité de cet espace provient de son histoire moderne correspondant à son passage sous tutelle coloniale russe au xixe siècle et à son inclusion dans le système soviétique pendant soixante-dix ans. Les cultures locales majoritairement musulmanes sunnites, avec quelques îlots chi’ites, chrétiens (orthodoxes et protestants, juifs locaux et ashkénazes) se sont maintenus malgré une forte russification, puis sécularisation au XXe siècle, ce qui a provoqué un fort questionnement identitaire au lendemain de l’indépendance à partir de janvier 1992.

Ce vaste territoire abrite des populations turcophones. Y a-t-il vraiment en Asie centrale un panturquisme effectif qui participe à la stratégie d’influence d’Ankara ?

Quatre des cinq républiques d’Asie centrale sont turcophones, le Kazakhstan, la plus vaste, l’Ouzbékistan, la plus peuplée, le Kirghizstan, la plus pauvre, le Turkménistan, la plus isolée politiquement. Seule la république tadjike est iranophone, tout en étant majoritairement sunnite avec quelques communautés de chi’ites ismaéliens au Pamir. S’il existe un sentiment commun d’appartenance à une culture turcique plus étendue, le panturquisme effectif n’est véritablement incarné que par le soft power d’Ankara dans la zone depuis son accession à l’indépendance. C’est bien la Turquie qui a aidé les cinq Républiques centrasiatiques à obtenir leur siège à l’ONU le 2 mars 1992, qui a tenté de créer une Union des républiques turcophones pendant les premières années, dont elle avait pris la tête, et qui a envoyé de nombreux acteurs économiques et culturels afin de supplanter le rôle de « grand frère » auparavant dévolu à la Russie. Cette stratégie n’a que partiellement réussi du fait de la volonté de souveraineté des nouveaux États qui ne souhaitaient pas repasser sous tutelle et de l’action particulièrement efficace dans la région du réseau éducatif de Fetullah Gülen jusqu’à son éviction par le président Erdogan à partir de juillet 2016. Cependant, la Turquie conserve une forte influence, constitue une zone économique attractive, propose de nombreux produits de première nécessité et de savoir-faire dans la construction, outre ses leviers culturels et religieux, désormais sous la seule autorité de l’État turc.

Les cinq pays d’Asie centrale sont tous des ex-républiques de l’Union soviétique gardant des liens forts avec la Fédération de Russie. Qu’en est-il de l’influence russe aujourd’hui ?

Les cinq pays d’Asie centrale possèdent tous encore des communautés russes et russophones (ukrainiens, biélorusses, etc.) qui ont clairement renoncé à émigrer en Russie contrairement à celles qui sont parties massivement depuis trente ans. Ce sont des leviers potentiels pour la Fédération de Russie qui les prend en compte depuis la dernière décennie en pratiquant une politique d’influence plus pertinente que durant les premières où elle privilégiait les relations bilatérales sans se soucier de l’entretien de son impact culturel et linguistique. Elle garde de forts liens stratégiques avec la plupart d’entre elles à travers l’Organisation du traité de coopération eurasiatique (mai 1992), mais également avec le Kirghizstan où elle conserve une base militaire (Manas) et le Tadjikistan où est stationné le 201e bataillon de l’armée russe. Elle prend soin de rendre visite à ses homologues d’Asie centrale au moins une fois par an, ou bien de discuter des problèmes communs durant les réunions de l’Organisation de coopération de Shanghai dont elles sont toutes membres à l’exception du Turkménistan. Elle s’est assurée de leur implication économique et douanière à travers leur adhésion à l’UEEA (Union économique eurasiatique) et accueille depuis des décennies des millions de travailleurs saisonniers qui, par leur envoi de devises, participent au PIB de leur république respective (notamment les Tadjiks, les Kirghizes et les Ouzbeks). Depuis janvier 2020, la Fédération de Russie a renoué le concept d’une politique plurilatérale avec l’ensemble de la zone, sans doute pour assurer une meilleure sécurité antiterroriste et sanitaire, et pour favoriser une politique d’intégration régionale pour mieux résister aux crises économiques à venir et à l’influence chinoise.

L’Asie centrale est en plein cœur des tracés de la nouvelle route de la soie. Comment la Chine se projette-t-elle dans la région ?

L’Asie centrale partage une longue frontière à l’ouest de la Chine : 1 400 km avec le Kazakhstan, 800 km avec le Kirghizstan, 400 km avec le Tadjikistan. Elle constitue le chaînon manquant qui la relie à l’Europe continentale et espère retirer quelques profits des grands investissements d’infrastructures envisagés par la République populaire de Chine. Cependant, celle-ci se heurte à une profonde sinophobie qui traverse l’ensemble des sociétés d’Asie centrale, lesquelles sont par ailleurs lourdement endettées auprès d’elle. Jusqu’en 2020, la Chine avançait le plus « masquée » possible dans la région, tout en entretenant de fortes relations bilatérales avec chacun des cinq États. Elle a installé depuis 2015 la zone économique coopération spéciale du « port sec » de Khorgos, à la frontière avec le Kazakhstan. Elle s’est servie du Kirghizstan comme d’un hub pour rediriger ses produits vers l’Europe et la Russie. Elle investit partout dans la zone dans l’immobilier, l’infrastructure routière, ferroviaire, en concédant des prêts sans contrepartie morale. Elle offre des bourses d’études aux étudiants les plus méritants, multiplie ses instituts Confucius et connaît un certain succès face à la défiance croissante des Centrasiatiques envers l’Union européenne, largement relayée par la Fédération de Russie.

Finalement, à la croisée des influences russes et chinoises, l’Asie centrale est à nouveau l’objet stratégique d’un nouveau « Grand Jeu », à l’image de celui qui opposait l’Empire britannique et celui des tsars au XIXe siècle. À cet effet, que dire du développement de politiques multivectorielles dans chacun des pays de la région pour échapper à leur enclavement et aux appétits des grandes puissances avoisinantes ?

Il est vrai que l’on reparle de façon récurrente du nouveau « Grand Jeu » qui se déroulerait en Asie centrale depuis trente ans. Mais contrairement à celui dont parlait Rudyard Kipling, le nombre de participants est bien plus important. Il ne comporte pas que des grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie, l’UE dans ses diverses déclinaisons étatiques, mais aussi des puissances moyennes comme la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Inde, les Émirats arabes unis, le Japon. Les États d’Asie centrale sont eux aussi impliqués dans ce « Grand jeu » qui pourrait s’apparenter aujourd’hui à une compétition de soft power qui se déroule sur leur territoire et leur choix de diversifier au maximum leurs partenaires ; ce qu’ils appellent leur « politique multivectorielle » prouve leur souci de ne pas créer de nouvelles monodépendances, de multiplier leurs possibilités d’évacuer leurs productions par de nouvelles routes en bénéficiant de projets d’infrastructure multilatéraux et de prêts peu contraignants.

Quels sont les enjeux autour des immenses réserves naturelles de pétrole, de gaz et de minéraux de ces pays ?

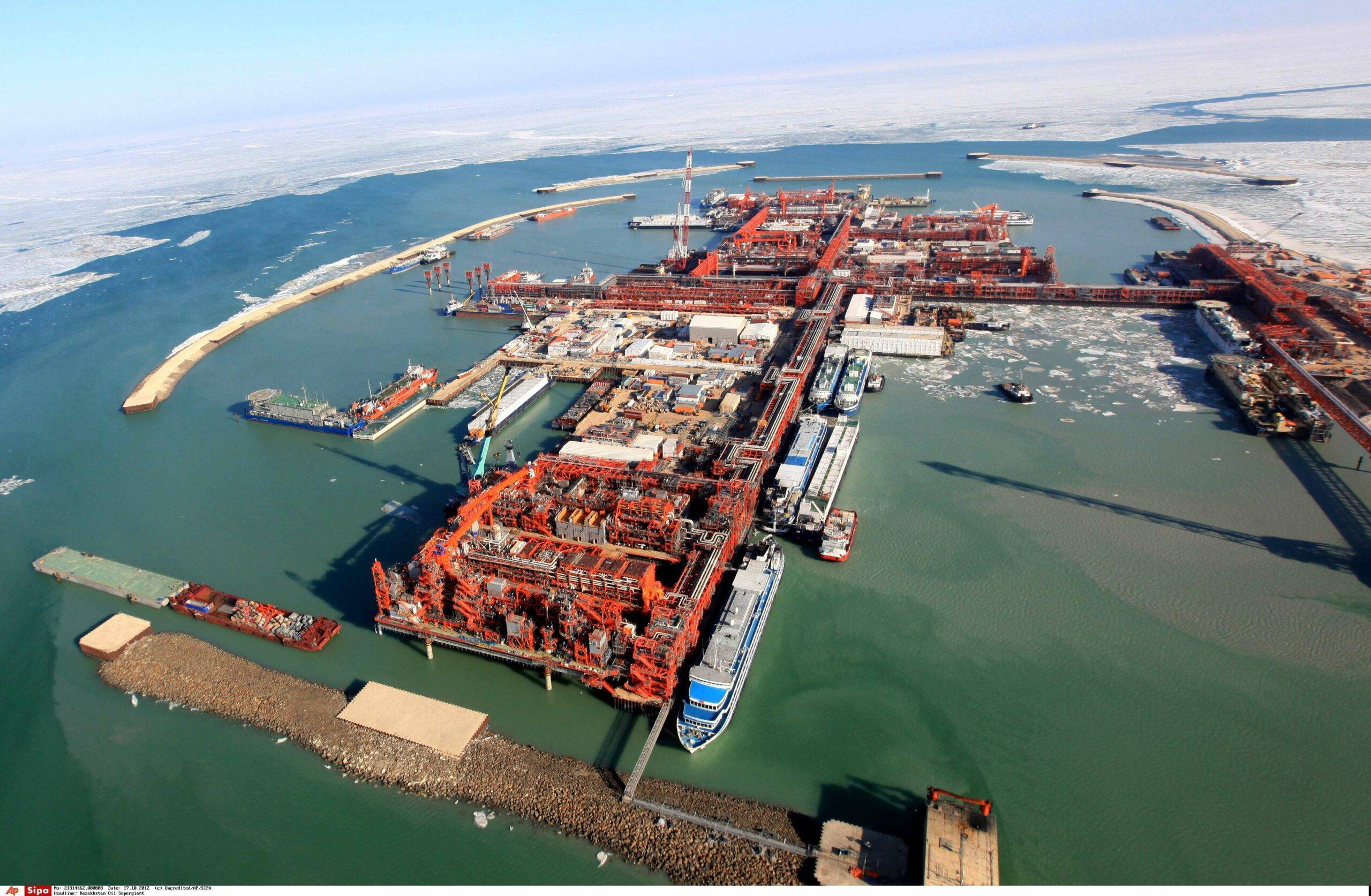

Parmi les cinq républiques d’Asie centrale, trois sont détentrices d’immenses réserves naturelles : le Kazakhstan (pétrole, gaz, uranium), le Turkménistan (gaz), l’Ouzbékistan (gaz) pour lesquels les enjeux sont multiples. Outre la menace de « maladie hollandaise » en cas de développement hypertrophié d’une production au détriment des autres, les économies locales sont sujettes aux baisses des prix mondiaux des matières premières. Elles sont fortement dépendantes des investissements étrangers pour les nombreuses infrastructures nécessaires. En outre, l’exploitation du pétrole caspien nécessite des équipements onéreux et des procédures complexes qui favorisent l’augmentation des participations étrangères et, partant, de l’accroissement de leur influence. La compétition autour des réserves naturelles concerne également la direction vers laquelle elles sont exportées, vers la Chine qui en a grandement besoin pour développer le Xinjiang ou vers la Russie qui les vend à l’UE.

Une nouvelle génération de politiques est en train de succéder aux hommes forts qui sont au pouvoir depuis la chute de l’URSS. Va-t-on observer une transition politique substantielle ?

La transition politique substantielle ou non (il est trop tôt pour le dire) a déjà commencé depuis la mort de Saparmurat Niyazov, qui a dirigé le Turkménistan de 1985 à 2006, puis celle d’Islam Karimov en septembre 2016 auquel a succédé à la tête de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirzioev qui ne représente en rien une nouvelle génération, pas plus que ne l’est KasymJomart Tokaev qui remplace Nursultan Nazarbaev après le départ « à la retraite » de celui-ci en mars 2019. La nouvelle génération qui se profile concerne plutôt les jeunes conseillers des présidents, ayant fait de bonnes études à l’étranger, pratiquant les réseaux sociaux sans entrave et parfaitement l’anglais, ce qui n’est pas le cas de leurs prédécesseurs.

La présence de mouvements islamistes au sud de la région est-elle perçue comme une menace ?

Oui, surtout dans le contexte du désengagement progressif des soldats américains d’Afghanistan voulu par Donald Trump avant son départ de la Maison-Blanche. La présence de militants de Daesh, réfugiés dans le sud du pays dont les rapports avec les talibans sont exécrables n’est pas pour rassurer les observateurs qui craignent une « remontée de talibans » vers l’Ouzbékistan et au-delà. Ce pays pratique une politique antiradicalisation et anti-islamiste plutôt efficace, mais son contournement via le Tadjikistan, le Kirghizstan et même le Turkménistan (itinéraires observés pour les trafics de drogue afghane vers la Russie) reste une menace à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, la région dans son ensemble est sujette à une lame de fond conservatrice, voire fondamentaliste, en forme de « salafisation de la société », qui provoque une cassure dans le tissu social, sur fond de défiance envers l’État et ses fonctionnaires. Dans ce contexte, même si l’Asie centrale n’est pas un haut lieu d’attaques terroristes, les inégalités sociales et la crise économique qui va succéder à la pandémie de Covid-19 la rendent fragile à toute menace de déstabilisation.

A lire aussi : La nouvelle donne au Caucase