La guerre du Liban n’a rien d’un coup de tonnerre dans un ciel serein. Certes le Festival international de Baalbeck et d’autres images de carte postale avaient fini par convaincre certains que le Liban méritait le titre de “Suisse du Moyen-Orient”. En réalité, depuis 1943, le Liban est une société en ébullition, régulièrement au bord du gouffre.

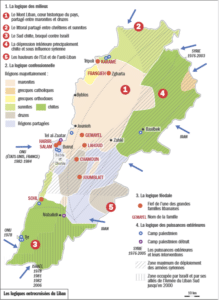

Le Liban, livré à lui-même, doit gérer un espace bien trop vaste pour lui, suprême paradoxe pour un pays pas plus grand qu’un département français. Car si l’unité de la Montagne (le Mont-Liban) avait quelque réalité, l’adjonction des villes côtières, de la Bekaa à l’est et de la région de Tyr au sud posait d’évidents problèmes d’homogénéité. Les 800000 habitants (lors du recensement de 1932), membres de confessions diverses, à parts égales musulmans et chrétiens avec parmi ces derniers, une prédominance des maronites (33% de la population totale libanaise), devaient inventer un système de gouvernement original.

Un pacte « national » et féodal

Plus difficile encore, le petit pays nouvellement indépendant se devait d’inventer un destin commun. Sous l’impulsion du maronite Béchara el Khoury, président de la République libanaise mais hostile au mandat français, les principaux hommes forts du Liban signent en 1943 un Pacte national secret qui sera appliqué en 1946, lors de l’évacuation des derniers soldats français après 28 ans de mandat. Ce pacte non écrit, qui ne figurera jamais dans la Constitution libanaise future, répartissait les principaux mandats politiques entre maronites (la présidence de la République), sunnites (la présidence du Conseil) et chiites (la présidence du Parlement). Les druzes s’étaient volontairement exclus de ce partage du pouvoir.

Malgré un environnement régional compliqué, aggravé par la création d’Israël qui, dès 1948, provoque l’afflux de 120 000 Palestiniens au Liban et l’agitation nationaliste arabe des années 1950, le système fait en apparence montre d’une résilience peu commune. Le décollage économique, le secret bancaire, l’argent des émigrés et le «culte de Maamon» gommèrent toutes les aspérités et firent en quelque sorte tenir le système qui assurait aux principaux barons la tranquillité et l’enrichissement. Le clientélisme devint la norme, permettant de fluidifier les relations sociales. Les banques libanaises furent dopées par les pétrodollars en provenance du Golfe. Le trompe-l’œil beyrouthin fonctionne alors: ville de la fête, de la réussite économique et de l’insouciance. Qu’en 1958 de violents affrontements aient éclaté et que les Marines américains aient dû débarquer le 15 juillet à Khaldé ne semble préoccuper personne.

L’échec du modèle libanais c’est avant tout celui d’un État fragile constitué sur un compromis bancal. En 1949, le célèbre éditorialiste et fondateur du journal francophone L’Orient, Georges Naccache, avait résumé cette impasse dans une formule restée célèbre: «Deux négations ne font pas une Nation». Dans son éditorial du 10 mars 1949, il écrivait: «Ce qu’on appelle l’État n’est plus que cette immonde foire ouverte aux plus insolentes entreprises des aventuriers qui ont mis au pillage les biens de la nation.» Plus loin il ajoutait, de façon prémonitoire: «Le régime actuel de l’Indépendance est condamné, pour se maintenir, à une perpétuelle violence.»

La double négation évoquée par Naccache renvoyait au refus contenu dans le fameux Pacte national de choisir entre l’Occident et l’Orient, entre arabité et modernité. Dans l’impossibilité de se déterminer, le Liban allait ainsi devenir le ventre mou de l’Orient en ébullition et se condamner à devenir une sorte de paradigme de la mondialisation financière avant l’heure. Aggravé par le communautarisme qui ronge la société libanaise, le démembrement potentiel de l’État au profit des communautés et des grandes familles qui les dirigent (Gemayel, Joumblatt) devint la norme, dès lors que l’élite qui gérait le système était dénuée d’esprit civique et pratiquait un opportunisme sauvage dans la conquête du pouvoir.

La déstabilisation par les palestiniens

L’État est alors en butte à des agressions dont il ne se remet pas. La principale cause de la guerre civile a été la faiblesse de l’État libanais, comme il en a été également la première cible.

À cet égard, les accords du Caire de 1969 ont annoncé la désintégration de l’État qui allait suivre quelques années plus tard. La présence palestinienne depuis 1948 dans le Sud était devenue un vrai problème. Les fedayin n’hésitaient pas à utiliser le territoire libanais pour lancer des attaques sur Israël, entraînant une riposte disproportionnée de Tel Aviv qui finit par s’en prendre à l’État libanais lui-même, accusé de ne rien faire pour rétablir le monopole de la violence légitime sur son propre territoire. Dans la nuit du 28 décembre 1968, un commando israélien effectuera même une attaque surprise sur l’aéroport de Khaldé qui aboutira à la destruction de la totalité des avions de la flotte civile libanaise, au total les 13 avions des trois compagnies libanaises (opération Gift). Pourtant, moins d’un an plus tard, le

3 novembre 1969, l’État libanais, afin de répondre à ceux qui l’accusaient de manquer de solidarité panarabe, allait se retrouver pris au piège par les accords du Caire signés avec l’OLP . Beyrouth capitulait ainsi en rase campagne. Par ces accords, le Liban reconnaissait le droit à résidence des Palestiniens alors au Liban, leur droit à participer à la lutte armée de leur peuple, mais «dans le respect des principes et de la souveraineté libanaise». Ces accords sanctionnaient un droit de passage pour les fedayin à travers les frontières libano-israéliennes et prévoyaient même la présence d’unités de commandement de l’OLP dans les camps palestiniens ainsi que la création d’unités mixtes palestino-libanaises. Malgré les clauses qui, en contradiction avec l’esprit du texte, affirmaient le maintien de la souveraineté libanaise – clauses dont aucun négociateur n’était dupe –, cet accord reconnaissait implicitement aux Palestiniens non seulement le droit de s’installer au Liban, mais encore celui de s’y organiser militairement, et d’attaquer Israël à travers la frontière commune.

Il suffira d’une étincelle le 13 avril 1975, le mitraillage d’un bus transportant des Palestiniens par des membres des Phalanges chrétiennes, pour qu’éclate une guerre qui allait durer près de 15 ans.

Phénoménologie de la guerre libanaise

Un des biais qui ont longtemps empêché de comprendre ce qu’était la guerre civile libanaise a été ce que Georges Corm a appelé «la rationalisation de la violence» par les observateurs locaux ou internationaux.

Le conflit a été compris comme un affrontement rationnel, obéissant à des logiques en tous genres, essentiellement religieuses et politiques: musulmans contre chrétiens, «islamo-progressistes» contre conservateurs chrétiens, «fascistes» phalangistes contre «progressistes» druzes, nassériens contre baassistes… Cette vision avait l’avantage de conforter les logiques politiques locales, d’y impliquer à l’occasion les acteurs extérieurs, enfin de susciter l’enthousiasme des volontaires nécessaires à la boucherie générale et de permettre l’afflux d’armes depuis l’extérieur. La violence dont les civils firent essentiellement les frais, les nombreuses tueries de masse qu’on commence alors à qualifier de «massacres» viendront alors accréditer et renforcer les sentiments des uns et des autres sommés de choisir leur camp et surtout de rejoindre un camp où ils deviennent ainsi les obligés et les clients d’un système féodal.

C’était occulter les logiques maffieuses et féodales, au moins aussi importantes. Comment interpréter sinon l’effroyable massacre perpétré par les phalangistes le 13 juin 1978 à Ehden contre le clan Frangieh, pourtant chrétien, et dont ne survécut que le petit Soleimane, aujourd’hui candidat à la présidence de la République? De la même façon, les milices chiites Amal et Hezbollah s’affrontent durement à Beyrouth en 1988 pour le contrôle des ressources du port et des barrages informels qui rapportaient gros. Le trafic de drogue deviendra d’ailleurs un moyen privilégié de financement des différentes milices en plus des taxes et impôts levés sur les territoires dont ils s’assurent le contrôle. Les milices elles-mêmes se lancent dans la construction immobilière, l’administration de ports illégaux dont elles tirent de juteux profits. Dans le même temps, alors que l’armée libanaise a éclaté et que l’État ne contrôle plus que quelques portions du territoire, le cours de la livre libanaise se maintient de façon remarquable jusqu’en 1984: de 3 livres pour un dollar, son cours atteint les 10 livres au bout de 7 ans d’un conflit meurtrier.

Promotion sociale et innovation

Les partis et leurs milices constituent alors un merveilleux outil de promotion sociale d’autant plus rapide que le niveau de violence imposé est grand: de gigantesques fortunes s’édifient, véritables dividendes de la guerre, en attendant les honneurs politiques à la fin des hostilités. En février 1990, la «guerre d’élimination» éclate entre l’armée libanaise, dirigée par le général (chrétien) Michel Aoun, également à la tête d’un gouvernement de militaires transitoire à l’époque, et le chef (chrétien) des Forces libanaises, Samir Geagea. Désireux de restaurer l’autorité de l’État face aux Syriens et aux milices, Aoun se lance dans une guerre contre la milice chrétienne en la frappant au portefeuille, c’est-à-dire en invoquant l’illégalité des ports clandestins tenus par elle qu’il fait fermer. Ce conflit sanglant, dans lequel des centaines de personnes, civils, militaires et miliciens, ont péri, est l’un des épisodes les plus violents de la guerre civile libanaise. Elle aboutira à l’exil du premier et à l’incarcération du second une fois la pax syriana imposée en 1990.

La guerre du Liban constitua également un laboratoire inventif du terrorisme contemporain, dans lequel toutes ou presque les méthodes furent expérimentées: enlèvements, attentats, attentats suicides qui se diffusèrent ensuite à la région. La généralisation de l’attentat fut en l’occurrence un mode privilégié de communication politique. Son message avait le mérite d’avoir un sens, d’être lisible et de n’être donc pas systématiquement destiné à sidérer l’adversaire par le «terrorisme»: utilisé par tous, milices mais aussi puissances extérieures, il marqua profondément ment la guerre civile. On se souvient que la France fut très tôt visée par une voiture piégée (celle d’une pauvre secrétaire se rendant à son travail à l’ambassade) dès 1982 tandis que la même année le bâtiment de l’ambassade d’Irak s’écroulait intégralement sous le coup d’un camion piégé. Les QG des forces américaines et françaises furent frappés presque simultanément en 1983 tandis que l’attentat le plus meurtrier du conflit est attribué à la CIA qui manqua son objectif, le cheikh Fadlallah, chef spirituel du Hezbollah, mais fit 260 victimes innocentes…

La nouvelles guerre du Liban n’aura pas lieu

Paradoxalement, c’est ce système hérité de la guerre civile qui est actuellement le garant de la paix libanaise, alors que depuis cinq ans le conflit syrien à ses portes tend le miroir d’une guerre dans laquelle chaque faction libanaise peut se retrouver aspirée et alors que la masse de réfugiés syriens pourrait déstabiliser le pays.

En effet, depuis 1990 et les accords de Taëf qui mirent fin à la guerre civile, ce sont les seigneurs de la guerre d’antan qui se sont maintenus et continuent de monopoliser à leur profit les dividendes de la guerre. Parmi les hommes les plus influents du Liban contemporain, on retrouve Walid Joumblatt, le chef du Parti socialiste progressiste, en fait le leaderde la communauté druze, ou Nabih Berri, chef historique de la milice chiite Amal et président du Parlement. Dans la course pour la présidentielle, on retrouve les trois anciens leaders chrétiens rivaux, Michel Aoun, Samir Geagea et Soleimane Frangieh, chef du parti Marada. Les positions des uns et des autres, si elles oscillent depuis les débuts de la guerre syrienne, ont en fait un seul objectif: donner le change à ceux qui attendent qu’ils se prononcent (la situation est particulièrement délicate pour Joumblatt, car les druzes de Syrie soutiennent dans leur majorité le régime d’Assad) et permettre que le système libanais actuel se maintienne en l’état car il assure leur prospérité.

» Paradoxalement, c’est ce système hérité de la guerre civile qui est actuellement le garant de la paix libanaise «

C’est ainsi que le mois de janvier 2016 a été l’occasion d’un coup de théâtre dont les connaisseurs du Liban sont familiers. Depuis plus de vingt mois, le Liban est confronté à un vide constitutionnel qui a privé le pays du poste de président de la République, destiné à être occupé par un candidat maronite. Avec trente-quatre séances parlementaires ajournées pour cause d’absence de quorum, le processus semble interminable, ce qui n’empêche pas le Liban de tourner. Or les deux anciens adversaires d’hier et candidats au poste, Aoun et Geagea viennent de se réconcilier. Vingt-six ans après s’être affrontés au cours de la «guerre d’élimination», les ennemis jurés décident d’enterrer la hache de guerre. Et ce alors même que le général Aoun est l’allié du Hezbollah et soutient le gouvernement de Damas tandis que Geagea, rallié au camp sunnite libanais, s’est aligné sur les positions saoudiennes concernant la crise en Syrie. Ainsi, le 18 janvier 2016, Michel Aoun a été accueilli par le chef des Forces libanaises dans son fief de Meerab. Lors de cette réunion cordiale, Samir Geagea a annoncé solennellement son soutien à la candidature du général Aoun (pourtant pro-Damas) à la présidence de la République, avant de couper, avec son ancien ennemi, un grand gâteau aux couleurs du Liban.

Mais ce rapprochement subit pourrait bien avoir été accéléré par un autre coup de théâtre, survenu en novembre 2015: le soutien apporté par l’ancien Premier ministre Saad Hariri, chef du camp antisyrien, à un autre leader chrétien, Soleimane Frangieh, lui aussi candidat à la Présidence… et ami indéfectible de Bachar al-Assad. Ainsi va la politique au pays du Cèdre.