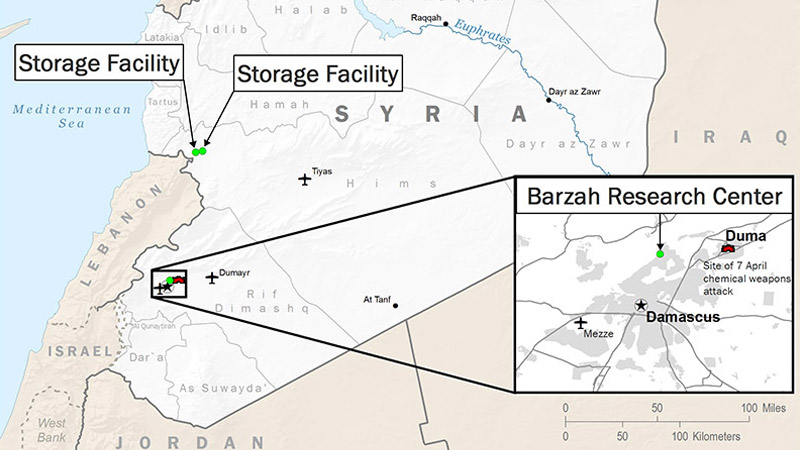

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont décidé, une semaine après l’attaque chimique contre la Ghouta, de « punir » le régime de Bachar al-Assad accusé d’avoir franchi la « ligne rouge » de l’usage du chimique. Le Président français a affirmé détenir la preuve de l’implication de Damas dans une note rendue publique par le Ministère des armées. « Plusieurs attaques chimiques létales ont été conduites. (…) Nous estimons avec un haut niveau de confiance qu’elles sont le fait du régime syrien », peut-on lire d’emblée dans ce document qui évoque 11 attaques du genre (sur les 44 allégations de recours à des armes chimiques) depuis le 4 avril 2017. « Des renseignements fiables indiquent que des responsables militaires syriens ont coordonné ce qui apparaît comme l’utilisation d’armes chimiques contenant du chlore à Douma le 7 avril 2018 », est-il écrit un peu plus loin.

Cependant, ce « succès » revendiqué est-il réel ? Le doute est permis, sachant que les troupes syriennes ont eu tout le temps d’évacuer certains sites et que certains groupes paramilitaires chiites se sont redéployés vers l’Irak et le Liban. Aussi pendant une semaine le régime syrien et les Russes se sont-ils employés à dénier toute efficacité aux frappes décidées par la coalition formée des États-Unis, de la France et de la Grande Bretagne. L’attaque avait-elle alors un sens ? Comment la France peut-elle redevenir un acteur majeur du conflit syrien après tant d’années d’errances, de diagnostics hasardeux et surtout d’absence quasi complète sur le théâtre syrien, où priment la force et la violence à huis clos depuis bientôt sept ans ?

Une démonstration de force indéniable

L’opération Hamilton est d’abord une réussite militaire pour la France au sens premier du terme. Même si le commandement a été assuré par l’État-major américain, le Chef d’État-major de l’armée de l’air, le général Lanata, expliquait que le raid aérien était sous « la responsabilité de la France […], un fait sans précédent pour une opération de cette importance ». L’ensemble des moyens engagés a été conséquent. Cependant l’effet final recherché, et le but stratégique de ces frappes, ne sont pas explicites. S’il s’agit de « punir » le régime syrien, la destruction de bâtiments vides a un effet de coercition limité, montrant les faibles marges de manœuvre de la coalition. Il est vraisemblable que tout ceci s’est effectué en coordination avec Moscou, a minima, c’est-à-dire dans le cadre des procédures déjà éprouvées de déconfliction. Avec une petite originalité française au moment des bombardements : le président russe n’aurait été informé qu’a posteriori du déclenchement des frappes. Le diable est dans les détails, dans un cadre opérationnel en réalité extrêmement contraint. Evidemment, de telles frappes ne changent pas le rapport de force sur le terrain. Deux options se dégagent donc pour la France et ses alliés.

Premièrement, elle peut rester en retrait du conflit en regardant Bachar al-Assad reprendre le territoire syrien, tout en plaidant pour une solution politique à long terme. C’est ce qui est le plus vraisemblable. Qu’on le veuille ou non, c’est même l’option la plus raisonnable, du point de vue européen surtout parce que la question des réfugiés et du terrorisme sont devenus prioritaires. Cette première option reviendrait à laisser le champ libre à la Russie et à l’Iran bien évidemment.

Deuxièmement, la coalition pourrait prendre des mesures plus actives contre la Syrie, l’Iran et le Hezbollah : frappes récurrentes, soutien à ce qui reste de l’« opposition modérée ». La deuxième option est risquée, en ce qu’elle pourrait générer une escalade du conflit ; et surtout, elle serait invendable aux opinions publiques. Et c’est là que le bât blesse. Face aux démocraties, les autres belligérants disposent en effet de capacités militaires moindres mais font preuve d’une détermination forte qui contraste singulièrement avec les hésitations occidentales.

La puissance militaire ne pèse que de peu de poids sans volonté politique. Raymond Aron insistait déjà en son temps sur « la capacité d’action collective qui englobe aussi bien l’organisation de l’armée (…) en guerre, et en paix, la solidarité des citoyens face à l’épreuve, à la bonne ou à la mauvaise fortune (Raymond Aron, Guerre et paix entre les nations, 1962). » Les démocraties occidentales semblent dorénavant réticentes à faire usage de leurs forces militaires. Ce phénomène de fatigue stratégique, le fait de disposer – en cumul – des premières capacités militaires complètes au monde ne pèse que de peu de poids face à ce qui a été perçu moins comme une forme de prudence légitime que comme une absence de volonté politique. Ainsi la France et ses alliés, pris entre le marteau et l’enclume, sont confrontés à deux mauvaises solutions ; si les frappes sont un succès technique, elles témoignent de l’échec de la diplomatie sur le dossier syrien.

En effet, la disproportion entre les moyens utilisés et les cibles visées atteste principalement la volonté de démontrer un savoir-faire militaire. Les frappes en Syrie, par le haut niveau de coopération entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ainsi que l’usage d’armes nouvelles et puissantes auxquels elles ont donné lieu, envoie tout de même un message au reste de la communauté internationale : le P3 a les plus importantes capacités militaires du monde. Comme le rappelait le président Macron dès le lendemain des frappes, « l’opération a été parfaitement conduite, comme très peu d’armées au monde peuvent le faire. » Dont acte. Et ce ne sont ni les militaires français, ni l’industrie de l’armement française (et britannique pour ce qui est des SCALP) qui s’en plaindront. En l’occurrence, ce sont les tous nouveaux systèmes vendus et acquis par l’armée de l’air et la Marine nationale : neuf missiles SCALP tirés par des Rafale de l’armée de l’Air et de trois MDCN (missile de croisière naval) tirés depuis des FREMM (Frégate Multi mission) de la Marine Nationale. Il s’agissait du premier emploi en opération pour ce dernier type d’armement.

Macron à l’épreuve de Clausewitz

Macron est-il clausewitzien ? La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens selon le célèbre stratégiste prussien. La « Formule » selon l’expression de Raymond Aron (Penser la guerre, Clausewitz, 1976) est-elle applicable à l’opération Hamilton ? On peut en douter. D’une part parce que cela supposerait qu’il y a ait eu une politique de la France en Syrie identifiable depuis 7 ans. Force est de constater que ce n’est pas le cas et qu’il faut reconnaître au président Macron de tenter d’en avoir une depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant un an. Les grandes lignes furent énoncées d’abord lors de sa rencontre à Versailles en mai 2017 avec Vladimir Poutine où furent évoquées les fameuses « lignes rouges » du chimique, promettant « des représailles et une riposte immédiate » de la France en cas d’utilisation. Quant on sait que les Américains considèrent que le chlore n’est pas vraiment une arme chimique, on mesure combien le leadership français sur ces frappes d’avril 2018 fut, au moins politiquement, décisif.

Deuxième étape, comme un message d’apaisement envers les Russes, protecteurs de Bachar al-Assad et qui n’ont eu de cesse que de persuader depuis le début du conflit que la solution ne pouvait être que politique, au profit d’Assad – au moins dans un premier temps- une interview dans 9 quotidiens européens le 21 juin 2017. Emmanuel Macron fustigeait les « néoconservateurs », avec des accents qu’Hubert Védrine n’aurait pas reniés, se déclarant même prêt à dialoguer avec « Assad ou ses représentants ».

Enfin, en septembre 2017, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron se fit le chantre du multilatéralisme dans un discours qui tranchait radicalement – à dessein ?- avec celui prononcé un peu plus tôt par le président américain dont les accents nationalistes rappelaient le fort tropisme unilatéraliste de la campagne du candidat Trump.

Pour autant, faut-il des missiles pour ouvrir le dialogue ? L’action militaire est donc première dans le raisonnement français, ce qui constitue quelque chose non pas d’inédit, mais en tous cas de singulier dans l’histoire de la guerre. Mais cette méthodologie expose le flanc à plusieurs critiques. La première est celle de la définition de l’action militaire : cette dernière, on le sait, est vouée à l’incertitude et à la remise en cause permanente. En cause ici, celle du déni d’accès, qui ont fait rentrer ces frappes dans le cadre d’une guerre limitée. En effet, la capacité d’ « entrée en premier » sur le territoire syrien, dont les frappes du 14 avril ont démontré la maîtrise par l’armée française, doit être très largement pondérée par l’existence des moyens de défense sol-air sophistiqués comme les missiles S-400 russes entre autres, qui ont obligé la France a une coordination avec les Russes, maîtres du terrain syrien, pour la détermination des cibles et surtout sans aucun effet de surprise (les frappes ont eu lieu une semaine après l’attaque présumée de Douma). D’ailleurs, Emmanuel Macron s’est empressé d’expliquer que la France « n’était pas en guerre » et que les objectifs étaient symboliques. Un message politico-militaire, sans victimes humaines, sans effet décisif et avec une focalisation sur l’usage du chimique, indépendamment du conflit en cours dont les équilibres ne devaient être bouleversés. Une vraie posture d’équilibriste et un message pour le moins alambiqué qui tranche avec la netteté d’une action militaire classique, dont l’effet est immédiatement lisible politiquement. Israël pratique ce type d’opérations ponctuelles : cela s’appelle dans le jargon des militaires de l’État hébreu « tondre le gazon », c’est-à-dire réaliser à intervalles donnés des interventions sur le terrain visant à éliminer de façon plus ou moins massive des mouvements armés palestiniens, afin de les affaiblir faute de les détruire. Une politique aux importants dégâts collatéraux qui affaiblit d’autant la comparaison avec les frappes d’avril dont le souci de modération a été poursuivi jusqu’au moindre détail : ni morts, ni surprise, ni cible pertinente. Du point de vue du sens donc, un premier écueil quant à l’interprétation de cette action militaire.

L’autre faiblesse de l’action voulue par Emmanuel Macron en « frappant » la Syrie est celle du droit international. Quoi qu’on puisse arguer a posteriori sur la paralysie du Conseil de Sécurité, sur le vrai multilatéralisme qui serait celui d’un P3 (les 3 membres du Conseil de Sécurité ayant pris part à l’attaque), la « Formule » est condamnée par le droit. La Charte des Nations Unies, non seulement prohibe la guerre comme un instrument de politique nationale, mais rejette le concept de guerre, lui préférant l’usage des armes uniquement dans l’intérêt commun. Le droit international rejette donc en principe l’idée que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, il en prend même le contrepied. Et toutes les arguties juridiques invoquant une sorte de « droit coutumier » international n’effacent pas chez les acteurs non occidentaux de la force (« les brutes »), pourtant très attachés à l’ordre international et au respect du droit afférent, l’impression d’une arrogance occidentale insupportable qui s’affranchit à loisir des règles du jeu. Et même si l’on peut par ailleurs rétorquer que ces puissances, la Russie en premier lieu, n’ont pas en de scrupules quant il s’agit de prendre des libertés avec le droit international (comme en Géorgie en 2008 ou en Crimée en 2014), ces dernières ont un avantage dialectique sur les « bons » (les occidentaux) : elles ne placent pas le cadre de leur action sur le plan de la morale quant elles violent le droit international. C’est en fait notre exemplarité supposée et les valeurs que nous portons sans cesse en bandoulière qui nous rattrapent cruellement lors de ce type d’action unilatérale. L’effet politique est donc sinon désastreux du moins largement contreproductif : en imaginant le pire, il est possible même de considérer que ces frappes constituent un encouragement pour les « brutes ». Quant aux « truands », jihadistes et terroristes de tout poil, ils renvoient tout le monde dos à dos et n’attendent rien de personne.

Politique d’abord, tel doit être le premier principe de la puissance militaire. Mais encore faut-il peser militairement. Et tant que les démocraties ne seront pas revenues sur une forme de naïveté stratégique consistant à se persuader que le reste du monde partage spontanément leur souhait de renoncer à la puissance militaire comme outils des relations internationales, il faudra admettre que le jeu leur échappe en partie.

Frédéric Pichon

Carte : US DoD