Entretien avec Xavier Bernier

Quand on pense à la montagne, les images mythiques se bousculent : sommets inaccessibles, nourritures généreuses, joie des sports d’hiver, etc. Pourtant, l’analyse scientifique montre une réalité plus complexe où les hommes ont su valoriser et développer des espaces contraints. La montagne est le lieu de l’innovation, de la relation et de la verticalité.

Géographe, professeur des universités HDR à Sorbonne Université, Xavier Bernier parcourt les montagnes depuis plusieurs décennies. Pour Conflits, il analyse les spécificités de la montagne et les rapports entre les réalités et les représentations. Il vient de publier Atlas des montagnes. Espaces habités, mondes imaginés avec Christophe Gauchon (Autrement, 2024) et « Les montagnes » dans la collection « Documentation photographique » (CNRS éditions).

Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé

Quand on parle de la montagne, ce sont quelques idées simples qui viennent à l’esprit. Pourtant, sa définition n’est pas aisée. Comment le géographe que vous êtes peut-il définir la montagne ?

C’est en effet une question essentielle et pourtant très difficile. Après plus de trente ans à travailler sur la montagne, il m’est encore complexe de donner une définition assurée.

Souvent, la montagne est présentée comme le lieu de l’altitude. Mais cela ne tient pas. Grenoble est assurément une ville de montagne, alors qu’elle est située à 200 mètres d’altitude. Dans les Andes ou dans l’Himalaya, 200 mètres ce n’est rien et cela ne forme pas une montagne.

On parle également d’un relief de rupture, avec une forte déclivité, des bas et des sommets. Mais là aussi, les hauts plateaux du Tibet sont en zone montagneuse, et pourtant, c’est la montagne. Et Grenoble est la ville la plus plate de France…

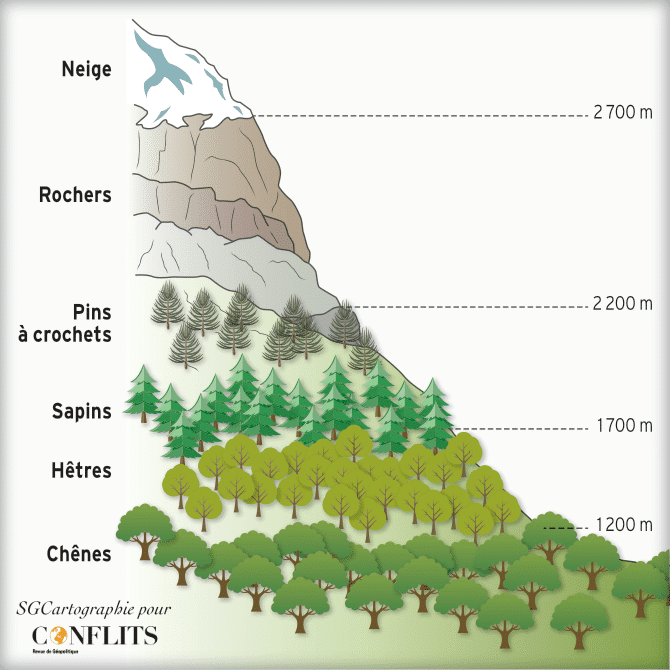

La montagne se définit-elle par l’étagement de la végétation ? Là aussi, ce n’est pas un bon critère, ou en tout cas bien insuffisant. Dans les Andes, il y a de nombreux endroits sans végétation. Et dans les Alpes, en zone rocheuse, il n’y a pas de végétation non plus. Ainsi, l’altitude, la déclivité et la végétation ne me paraissent pas opérantes.

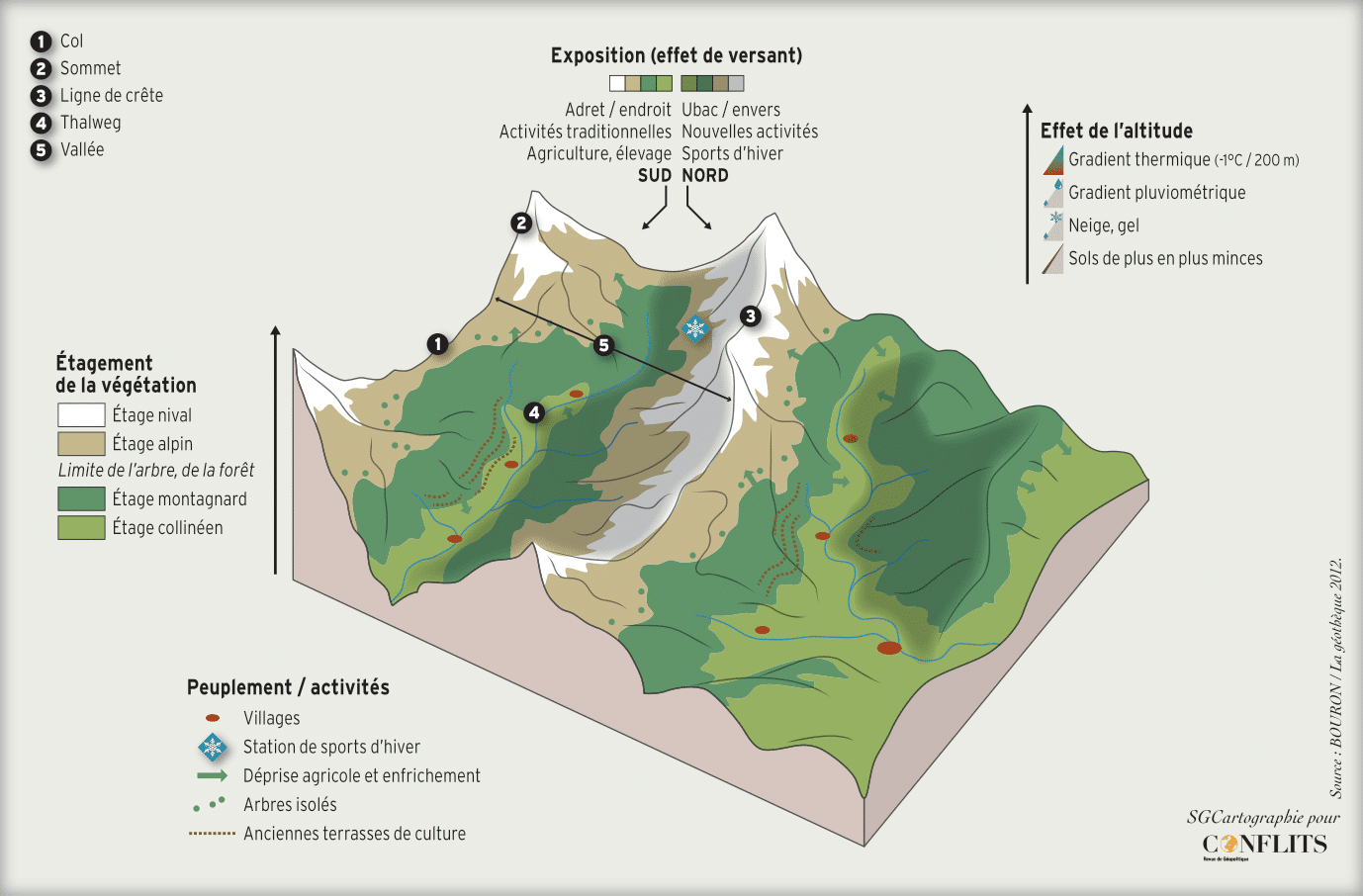

Donc pour moi, après toutes les zones montagneuses que j’ai pu étudier, je définirais la montagne à travers trois entrées : la verticalité, la relation et la dominance.

Pouvez-vous nous expliquer ces trois entrées ?

Ces trois entrées permettent des croisements multithématiques sinon multidisciplinaires : la géomorphologie, la sociologie, la politique, etc. Il y a d’abord l’inscription dans le vertical et la verticalité. Il y a ensuite la dominance, une notion empruntée à la géographie physique : c’est l’image des cailloux qui tombent le long d’une paroi, de l’amont vers l’aval. Les rapports de dominance peuvent s’inverser dans l’histoire : parfois ce sont les hautes terres qui dominent les vallées, parfois c’est l’inverse. Ainsi, dans les Alpes françaises, le pic démographique a été atteint dans les années 1830-1850. Entre 1860 et 1930, les forces vives étaient dans les montagnes puis elles sont descendues dans les vallées en liaison avec l’industrialisation et l’urbanisation. Avant une reconquête partielle des hauteurs plus tard en liaison avec le tourisme.

Ensuite, troisième entrée, la question de la relation ou de la relationnalité. Que ce soit dans les Andes, au Proche-Orient, avec les druzes et les alaouites, le relationnel est fondamental. La montagne joue le rôle du refuge, elle est aussi le lieu des croyances et des représentations. C’est le relationnel culturel, spirituel, historique. Cela dit, si la montagne est une zone refuge, elle n’est pas la seule dans ce cas. Il y a des zones refuges également dans la forêt comme dans les îles. La montagne n’a pas l’apanage du refuge.

La montagne est également souvent perçue comme un milieu hostile, est-ce le cas ?

Si « hostile » signifie bien « animé de sentiments belliqueux », un tel vocabulaire n’est ici pas tenable. La montagne n’est ni hostile ni accueillante : elle est ce qu’en font les hommes qui s’emparent de cet espace et qui y vivent.

Prenons un exemple. On donnait autrefois aux filles, au moment des héritages, les terres en ubac[1] parce qu’elles étaient considérées comme défavorables pour l’agriculture. Mais les nouvelles économies de montagne dans les Alpes ont changé la donne. Les terres de l’ubac sont devenues des terres privilégiées pour le ski et les terrains sont devenus de facto favorables dans une sorte de retournement des valeurs. Ce qui pouvait être perçu comme de moindre valeur est ainsi devenu profitable.

Prenons un autre exemple, celui de l’Éthiopie. Être en montagne en Éthiopie, c’est une chance parce que la malaria disparaît alors qu’elle est présente dans les plaines. La montagne est ici un lieu salubre et souvent plus sûr, ce qui est également le cas dans les montagnes tropicales. Par ailleurs, il n’y a plus de zones marécageuses, moins d’inondations… Sur ce critère, là aussi, la montagne est à certains égards plus sécurisée.

La montagne se définit aussi par la question de la pente ?

C’est un critère, mais ce n’est pas le seul. La montagne de Reims culmine à 300 mètres, elle permet de dominer la vallée, notamment la Marne, et pourtant c’est peu pentu. On parle aussi de la montagne Sainte-Geneviève à Paris. À Grenoble, qui est une ville de montagne et prétend au titre de « capitale des Alpes », la platitude domine !

Là aussi, la pente n’est pas nécessairement un obstacle. Pour faire du ski, il faut de la pente, cela permet donc le développement économique. De même pour les rizières asiatiques : pour la riziculture en terrasses, le fait d’avoir de la pente est une chance et non un handicap ! Finalement, on se rend compte que la montagne, qui est une chose évidente dans le langage commun, est difficile à définir dans le champ scientifique.

La montagne est aussi le lieu des représentations : montagne des dieux chez les Grecs, montagne du Yéti en Asie.

Tout à fait. Cela renvoie à autre dimension relationnelle. La montagne se définit de façon relationnelle par rapport à une société et il y a des constantes que l’on observe. Sous beaucoup de latitudes, les montagnes ont été interdites d’accès, car elles sont considérées comme la demeure des dieux. D’ailleurs, Himalaya veut dire littéralement « la maison des dieux ». La montagne devient le synonyme de la régénérescence, du retour aux sources de la tradition, etc. Mais dès que l’on creuse à nouveau, on se rend compte que ça ne tient pas scientifiquement. Ainsi, l’eau n’est pas plus pure en montagne qu’ailleurs, c’est même souvent le contraire. Les eaux les plus pures, tous les hydrologues vous le diront, ce sont dans les alluvions et dans les plaines qu’on va souvent la chercher, par exemple dans des nappes sous les alluvions. Au Népal, boire l’eau des rivières qui traversent les villages est parfois hasardeux pour la santé.

On pense aussi que la montagne c’est l’air pur, le fameux « bon air des montagnes ». Mais dès que l’on travaille sur la pollution atmosphérique, on se rend compte que ce n’est pas le cas. Il y a ainsi régulièrement des alertes à l’ozone en plein cœur du parc de la Vanoise parce qu’il y a des phénomènes liés à des bulles d’ozone qui descendent soit du dessus soit par les fonds de vallée par les brises de versants. La montagne n’est donc pas à l’abri de la pollution…

La montagne est souvent associée à la tradition, au respect des cultures et des histoires.

C’est en effet l’image que l’on s’en fait. Mais là aussi, quand on regarde les votes politiques de façon fine, on se rend compte que ce n’est pas le cas. Par exemple, les cartes politiques en Autriche. Il y a tout un discours qui explique l’arrivée de l’extrême droite en Autriche par le vote des montagnes. Cela renvoie à l’image implicite de Heidi et des images traditionnelles. Cependant, lorsque vous regardez sérieusement les cartes, vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de corrélation entre le relief et le vote. Il y a du vote d’extrême droite en ville, hors des villes, en montagne, hors des montagnes. Donc attention à ne peut pas faire de raccourcis.

Associer la montagne à la tradition et à l’immobilisme est tout autant une erreur : dans le monde entier, vous avez des zones montagneuses qui sont extrêmement innovantes, avec de la recherche de pointe comme les observatoires dans les Andes (Chili) qui sont les plus précis au monde. L’industrialisation des vallées alpines a été un des leviers de l’industrialisation de la France. Grenoble concentre un grand nombre de technopôles, dont plusieurs sont très anciens.

Cela démontre que les représentations sont souvent éloignées de la complexité des sociétés et des économies de montagne.

Vous évoquiez les technopôles et les innovations : la montagne a en effet joué un rôle essentiel dans le développement économique, notamment dans l’industrie et le textile.

La dimension innovation me paraît aussi effectivement très intéressante. D’un côté, il y a la tradition, comme les fromages, les produits du terroir, les AOC-AOP[2]. Mais c’est parfois une fausse tradition, car ce sont pour certains des produits assez récents, réalisés grâce à d’importantes innovations technologiques et tout un dispositif marketing. Il y a le textile, notamment dans les Vosges, la coutellerie, comme Opinel (Savoie), ainsi que l’informatique, dont Ubisoft est l’une des grandes figures.

Pourquoi a-t-on créé des AOC-AOP et pourquoi sont-elles souvent situées en montagne ? Ces appellations d’origine constituent en fait un vrai levier politique pour pouvoir maintenir une activité dans un lieu, via un instrument légal. Le roquefort, par exemple, ne peut être légalement produit que dans un périmètre donné. Même si d’un point de vue technique, on pourrait produire du roquefort ailleurs qu’en Aveyron. La montagne devient l’objet d’une politique de maintien des populations sur place. C’est aussi la raison pour laquelle la France a produit la loi montagne (1985). Cette loi est une reconnaissance de la montagne dans un cadre législatif, mais pour pouvoir adopter cette loi, il a fallu définir la montagne. Il a ainsi été proposé un cadre avec des limites altitudinales de terroir notamment. D’un point de vue scientifique, cela n’a pas beaucoup de fondement, mais ces contours étaient une reconnaissance par l’État d’un « objet » montagne nécessitant des politiques spécifiques. À cela s’ajoute le marketing, qui consiste à mettre les images et les symboles qui renvoient à la montagne : la bonne herbe, la vache, le chalet. Autant d’images et de symboles qui renvoient à un imaginaire, qui contribuent à fabriquer l’idée que l’on se fait de la montagne.

Un des facteurs du développement industriel en montagne, c’est la présence de l’eau, utilisée notamment comme moyen de création d’énergie via l’hydraulique.

L’eau en effet, pour l’énergie, et les minerais. Il y a une histoire très bien documentée dans les Alpes françaises. Tout près de Grenoble, dans le petit village de Lancey, Aristide Bergès (1833-1904) a ainsi marqué l’invention et le développement de l’hydroélectricité. Il y avait donc la source d’énergie, la main-d’œuvre, puisque nous étions dans le pic démographique, et surtout, on ne savait pas encore transporter l’électricité : il fallait donc la consommer sur place, ce qui a contribué à fixer l’industrie dans les vallées comme l’Arve, la Maurienne ou la Romanche. Plus tard, l’hydroélectricité a été développée dans le Massif central et les Pyrénées, à un moment où le transport de l’énergie électrique ne posait plus ou moins de problème… d’où une moindre capacité à fixer l’activité sur place.

Un autre facteur régulièrement évoqué pour les montagnes est celui de l’enclavement et de l’isolement. N’est-ce pas, là aussi, une donnée géographique ?

Bien sûr. Combien de fois ne parle-t-on pas de « la montagne barrière » ou de la montagne « isolée » ? Mais là aussi, ces représentations ne correspondent pas aux réalités.

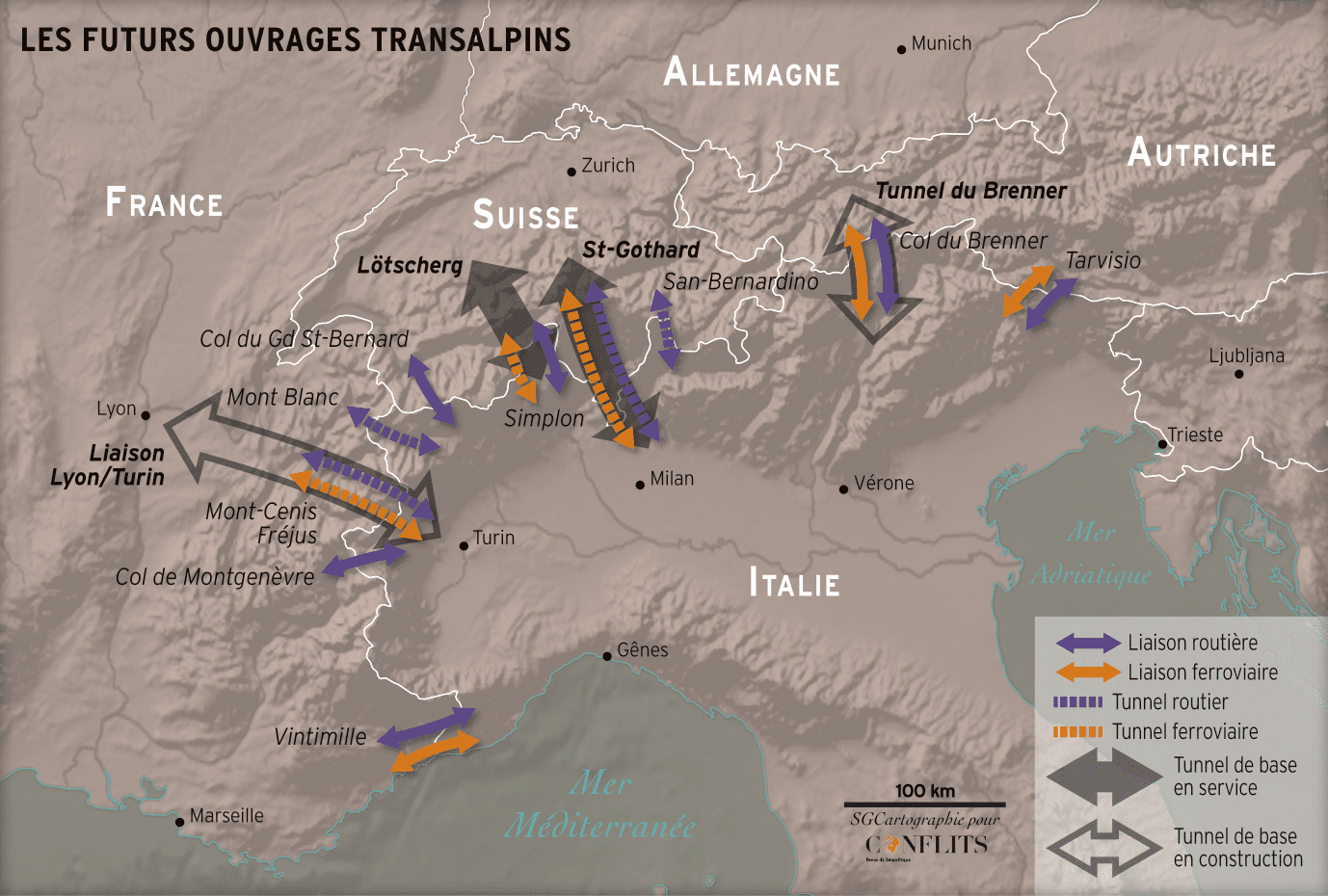

On peut toujours dire que la montagne est un obstacle aux transports, mais ce n’est pas le cas si l’on y regarde de plus près. Hannibal est ainsi passé à travers les Alpes avec son armée et ses éléphants, preuve que l’on peut passer par la montagne. Ce n’est tellement pas un obstacle que toutes les vallées revendiquent le fait qu’Hannibal soit passé chez elles. Les armées romaines, plus tard Bonaparte, ont franchi les montagnes. Des passages transalpins ont été construits très tôt, ce qui en fait un espace aujourd’hui traversé par de multiples tunnels, dont le plus long du monde, le Gothard, qui passe sous les Alpes durant plus de 50 km. On pourra faire remarquer qu’il n’y a pas de grands tunnels à travers les Pyrénées. Mais c’est sans doute aussi parce que, de part et d’autre des Pyrénées, il n’y a pas de région aussi développée qu’entre les vallées du Pô et du Rhône. Si dans un cas on est capable de passer avec des tunnels et dans l’autre on n’en est pas capable, c’est que le critère montagne n’est pas une explication suffisante…

Prenons le cas de l’Himalaya où il n’y a pas de tunnels comparables. C’est un lieu d’intenses et très anciens échanges, en toutes saisons, toute l’année. Le monde indien et le monde chinois, au-delà des vicissitudes politiques, sont restés connectés sans que la montagne soit un obstacle.

On a l’image de la plaine, qui serait plus apte aux transports modernes que la montagne. Pourtant, les exemples des Pays-Bas et de la Suisse semblent bien démontrer le contraire avec en particulier une densité ferroviaire exceptionnelle pour la Suisse, véritable pays du train avec le Japon. À toutes les échelles, le pays montre que, lorsque l’on veut passer à travers la montagne, on peut y arriver. Cela ne veut pas dire que le relief n’est pas une contrainte, mais qu’il n’est pas un obstacle. En la matière, il faut donc se garder de toute forme de déterminisme géographique.

Terminons par un dernier exemple et un retour aux Alpes. Au xixe siècle, elles sont franchies dans tous les sens, tout au long de l’année. En Maurienne (Savoie), dans les villages au pied des cols, des villageois spécialisés font passer les voyageurs, notamment l’hiver, quand les cols sont recouverts de neige. L’hiver n’est donc pas un obstacle au passage des Alpes. Pourtant, aujourd’hui, un grand nombre de cols alpins ferment pendant l’hiver, à cause de l’encombrement des chaussées par la neige. Là où il était possible de passer il y a cent ans n’est plus possible aujourd’hui. Véritable paradoxe de la modernité des transports en montagne qui peuvent contribuer à la fermer…

Dernier exemple, toujours dans les Alpes. À la suite de l’incendie du tunnel du Mont-Blanc, en mars 1999, celui-ci fut fermé durant trois ans. Pendant le premier hiver, le long de la frontière avec l’Italie, la route de Vintimille connut de multiples difficultés. Deux des plus grandes régions économiques d’Europe étaient ainsi uniquement joignables par le tunnel du Fréjus !

La réflexion sur la montagne porte aussi sur la question des frontières, et notamment de ce que l’on a appelé « les frontières naturelles ».

En effet, pendant longtemps, on a expliqué que les reliefs marquaient les frontières « naturelles », mais ce n’est pas le cas. Les lignes de crête comme frontière ont été définies par les hommes, non par les reliefs. Les lignes de crête comme frontières, c’est par ailleurs une invention humaine récente. Très souvent, les frontières étaient même plutôt au pied des montagnes. Tout cela est très bien documenté. Mais en effet, dans nos représentations, la montagne est perçue comme une frontière… Dans les Alpes, c’est autour du Mont-Cenis qu’a été effectuée une des dernières retouches à la frontière entre la France et l’Italie. Ici, la frontière ne correspond pas de fait à la ligne de crête. En revanche l’idée de la frontière demeure, comme limite mentale en quelque sorte.

Toutefois, il faut bien préciser que les représentations sont tout à fait opérantes du point de vue de l’analyse scientifique. On ne peut pas les balayer sous prétexte que ce serait seulement de la construction culturelle. Les représentations font partie de l’étude scientifique, notamment en géographie. Elles jouent un rôle puissant en matière culturelle, dans la façon de penser l’espace et de se l’approprier. Le reblochon, le chalet, la fondue, autant d’éléments qui permettent la construction de l’idée de la montagne et qui forment aussi des leviers pour le développement économique, notamment à travers le tourisme.

Cette question des représentations et des mythes est très opérante dans le cas du massif du Vercors, haut lieu de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Dans une vision déterministe, on dira qu’il est normal qu’un pôle de résistance se soit installé dans le Vercors, parce que c’est un massif de calcaire cerné d’une épaisse ceinture de couches d’urgonien, un calcaire très dur. Donc cela donne l’image d’une montagne forteresse, château inexpugnable. Mais quand on étudie l’histoire du Vercors, on voit que ce n’est pas du tout le cas. Le massif est traversé de nombreux passages depuis l’époque médiévale. Au xixe siècle sont ainsi édifiées des routes, les fameuses « routes du vertige », notamment pour le transport des grumes vers le Rhône. Donc le Vercors n’est pas du tout une forteresse, même si l’imaginaire collectif s’efforce d’en maintenir les images.

Les montagnes sont aussi des espaces protégés, notamment avec la création des parcs nationaux.

Le premier parc national a été créé aux États-Unis, à Yellowstone (1872). Or on constate, à travers le monde, que lorsqu’un pays crée un parc national pour la première fois, il le fait toujours en montagne (cf. Atlas des montagnes, éditions Autrement). Pourquoi ? On pourrait répondre malicieusement que ce sont des espaces très peu peuplés, donc qu’il est plus facile d’y créer des parcs, car il y a moins de conflits potentiels avec la population locale. On peut aussi dire que ce sont des espaces fragiles, mais il y a également des plaines et des littoraux qui méritent d’être protégés et qui sont très vulnérables. En France, il y a notamment les parcs nationaux de la Vanoise (1963), des Écrins (1973) et du Mercantour (1979), mais il n’y a pas de parc national du Mont-Blanc. Sans doute parce que les contraintes associées à ce type de contractualisation dans l’aménagement n’étaient pas compatibles avec l’acceptabilité locale. Le parc national répond d’abord à une logique politique.

Revenons à la question des frontières. Ne sont-elles pas aussi l’expression d’un rapport de force ? Elles ne dépendent pas tant de la géographie que de la politique ni de la capacité à imposer un rapport de force politique.

Ce rapport de force politique est notamment exprimé par les guerres en montagne. Que ce soit au Cachemire, dans l’Himalaya ou dans la Karakorum, les guerres prennent des tournures parfois exacerbées. Faire la guerre à 5 000 m d’altitude épuise les organismes et limite les manœuvres…. Le Siachen a fixé des troupes dans un tête-à-tête tragique à haute altitude.

Mais d’autres fois, le rapport de force politique passe par les vallées, c’est-à-dire les talwegs, comme entre l’Afghanistan et le Tadjikistan où la frontière est délimitée par la vallée du Panj. Finalement, la montagne c’est aussi cela : l’expression appropriée d’une pensée politique.

[1] L’ubac, ou l’ombrée, est, dans la langue de la géographie classique française, le versant qui bénéficie de la plus courte exposition au soleil. Le versant opposé est l’adret. C’est donc sur l’ubac que se trouvent les principales pistes de ski, et l’activité touristique qui en découle.

[2] AOC : Appellation d’origine contrôlée. AOP : Appellation d’origine protégée.

À lire aussi :

Livre ; Les plus grandes batailles en montagne

Arménie, À l’ombre de la montagne sacrée, de Tigrane Yegavian