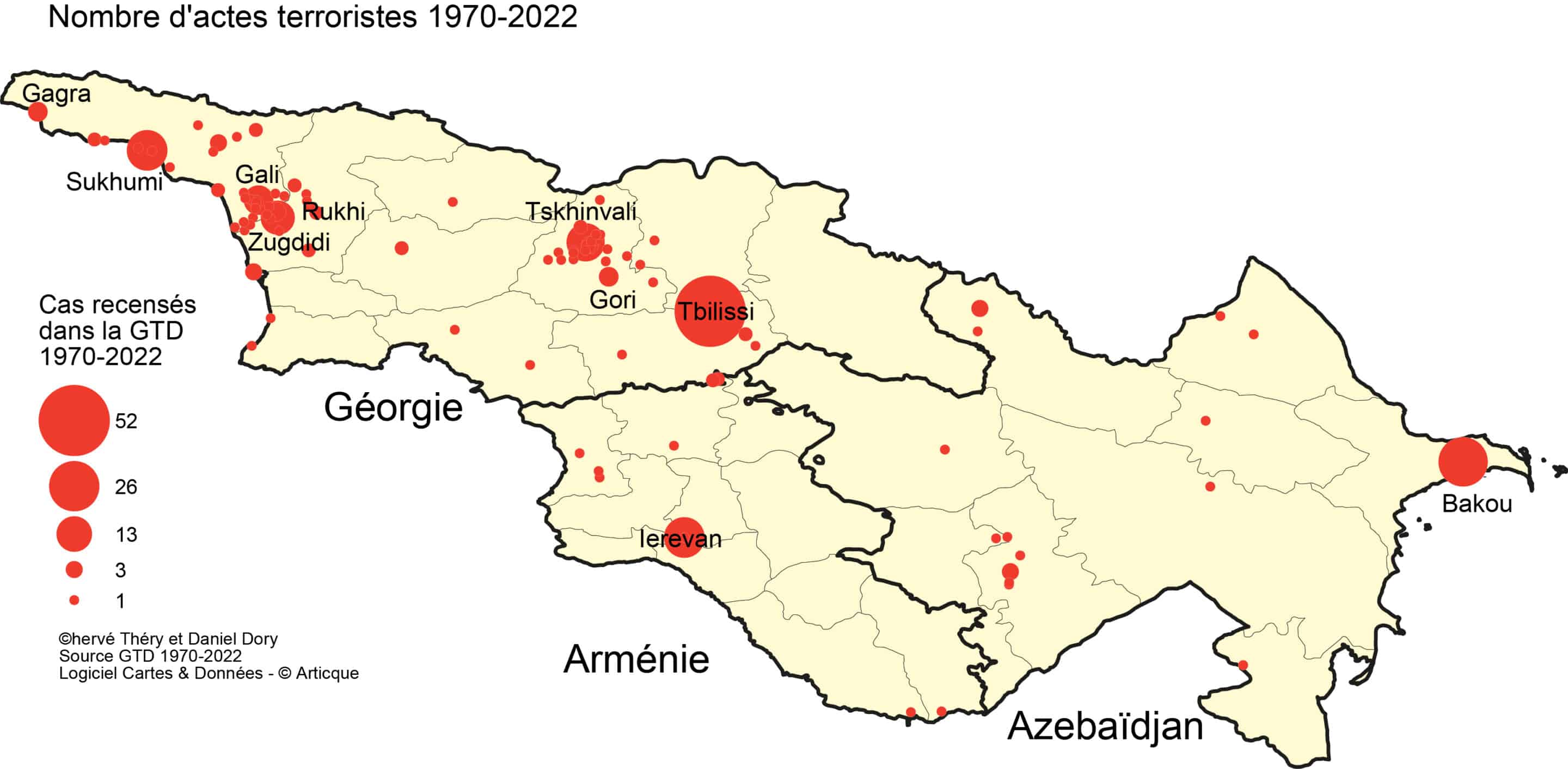

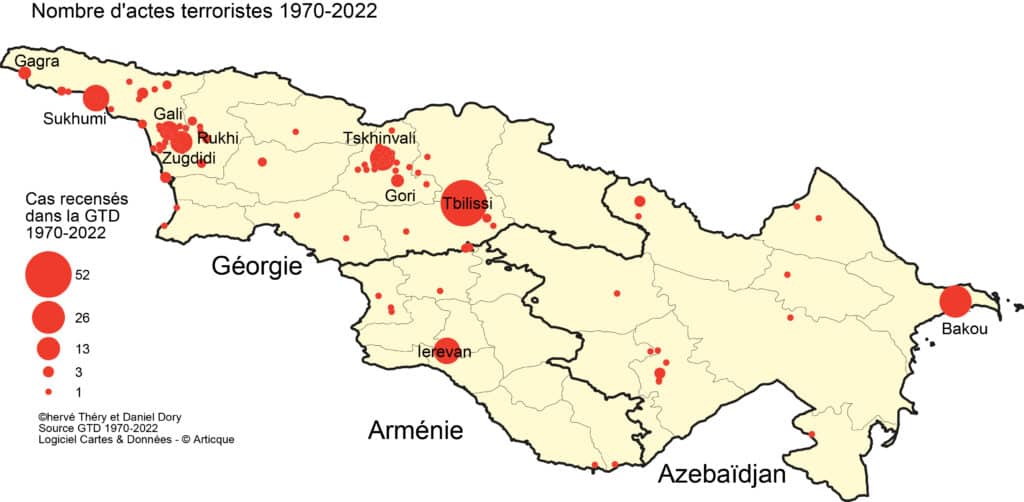

Analyse de la violence politique dans le Caucase et de son évolution.

Cette carte vise à fournir une toute première approche de la distribution spatiale de la violence politique dans les pays du sud du Caucase entre 1970 et 2022. Dans la mesure où l’on se propose d’offrir un tableau d’ensemble, les aspects de la géographie politique secondaires pour la répartition des violences comme l’exclave du Nakhitchevan ou des zones à contrôle contesté comme l’Abkhazie n’ont pas été représentés.

À lire également

Nouvelle donne dans le Sud Caucase

Pour interpréter correctement cette carte, il convient de rappeler que les données proviennent de la Global Terrorism Database (GTD) qui répertorie des actes ciblant tant des victimes caractérisant le terrorisme (personnes ou lieux de caractère plutôt civil) que des actions plus proches de la guérilla (visant surtout des forces de l’ordre et/ou des sites militaires). Cela dit, trois constats majeurs se dégagent de ce document.

D’abord, on observe une concentration remarquable des actes violents en Géorgie en relation avec des conflits de nature séparatiste en Abkhazie et Ossétie du Sud, en plus d’une diversité d’incidents se produisant dans la capitale, lieu habituel de la contestation violente ou pas. En contraste, tant l’Azerbaïdjan comme l’Arménie semblent (sauf quelques cas dans les capitales) épargnés par la violence politique. Comme on le verra plus bas, ce constat mérite cependant d’être nuancé.

Deuxièmement, alors que la Géorgie jouxte des territoires appartenant à la Fédération de Russie, où un émirat islamiste du Caucase tente de se consolider, on n’y détecte pas d’activité djihadiste significative. Ce fait pouvant être partiellement explicable par l’utilisation de ce pays (notamment dans la région de Pankisi) comme refuge et sanctuaire pour des groupes djihadistes sévissant en Russie.

Enfin, un élément incite, si besoin était, à une salutaire prudence concernant les données de la GTD, à la fois précieuses et uniques, mais parfois clairement lacunaires. On en a un exemple avec la non prise en compte d’actions de nature terroriste réalisées à l’aide de messages graphiques (messages représentant des égorgements et mutilations) diffusés par smartphone par les troupes azéries en 2022, et dont les destinataires étaient des combattants et des habitants du Haut-Karabagh que l’on cherchait à démoraliser[1].

À lire également

Guerre au Haut-Karabagh : quels enseignements ?

[1] Voir : Anne-Laure Bonnel ; Daniel Dory, « Un cas de terrorisme rudimentaire : l’usage des smartphones au Haut-Karabagh (2022) », Sécurité globale, n° 38, 2024, p. 17-25.