Les recensements au Brésil démontrent que la population indienne ne cesse de croître. Mais avec de grandes surprises quant à son implantation territoriale.

Dans son recensement démographique de 2022, encore en cours de publication[1], l’IBGE (Institut brésilien de géographie et statistique) a cherché à mieux connaître la population « indigène » (selon sa terminologie) et sa répartition à l’intérieur et à l’extérieur des « terres indigènes ». À cette fin, il a établi des partenariats avec divers organismes et ONG, notamment l’Articulation des peuples indigènes du Brésil (APIB), garantissant « le droit à une consultation libre, préalable et informée à tous les stades de l’opération ».

Hervé Théry

Article paru dans la Revue Conflits n°54, dont le dossier est consacré aux ONG.

Selon l’IBGE, la population indigène du pays s’élevait donc en 2022 à 1 693 535 personnes, soit 0,83 % de la population totale du pays, dont un peu plus de la moitié (51,2 %) était concentrée en Amazonie. C’est presque le double (88,82 % de plus) des 896 917 personnes dénombrées dans le recensement précédent, en 2010.

La responsable du programme « Peuples et communautés traditionnels » de l’IBGE, Marta Antunes, explique la différence entre les deux recensements par des changements méthodologiques : « Nous avons élargi la question “vous considérez-vous comme indigène ?” par rapport à 2010. En outre, en 2022, la question a été posée non seulement aux personnes résidant dans des terres indigènes » officiellement délimitées par la FUNAI[2], mais elle a été étendue à d’autres localités indigènes, comme les groupements indigènes identifiés par l’IBGE et d’autres localités indigènes ayant une présence avérée ou potentielle d’indigènes.

Ce changement de méthodologie met en lumière le fait qu’en ne comptant que ceux qui sont présents dans les terres indigènes, on rendait invisibles les personnes qui, tout en se considérant encore comme des indigènes, avaient choisi de quitter ces réserves et de migrer vers des régions où la plupart des habitants font partie d’autres groupes.

À lire également

Les Indiens au XXIe siècle : mythes et réalités. De la colonisation à l’indigénisme (1)

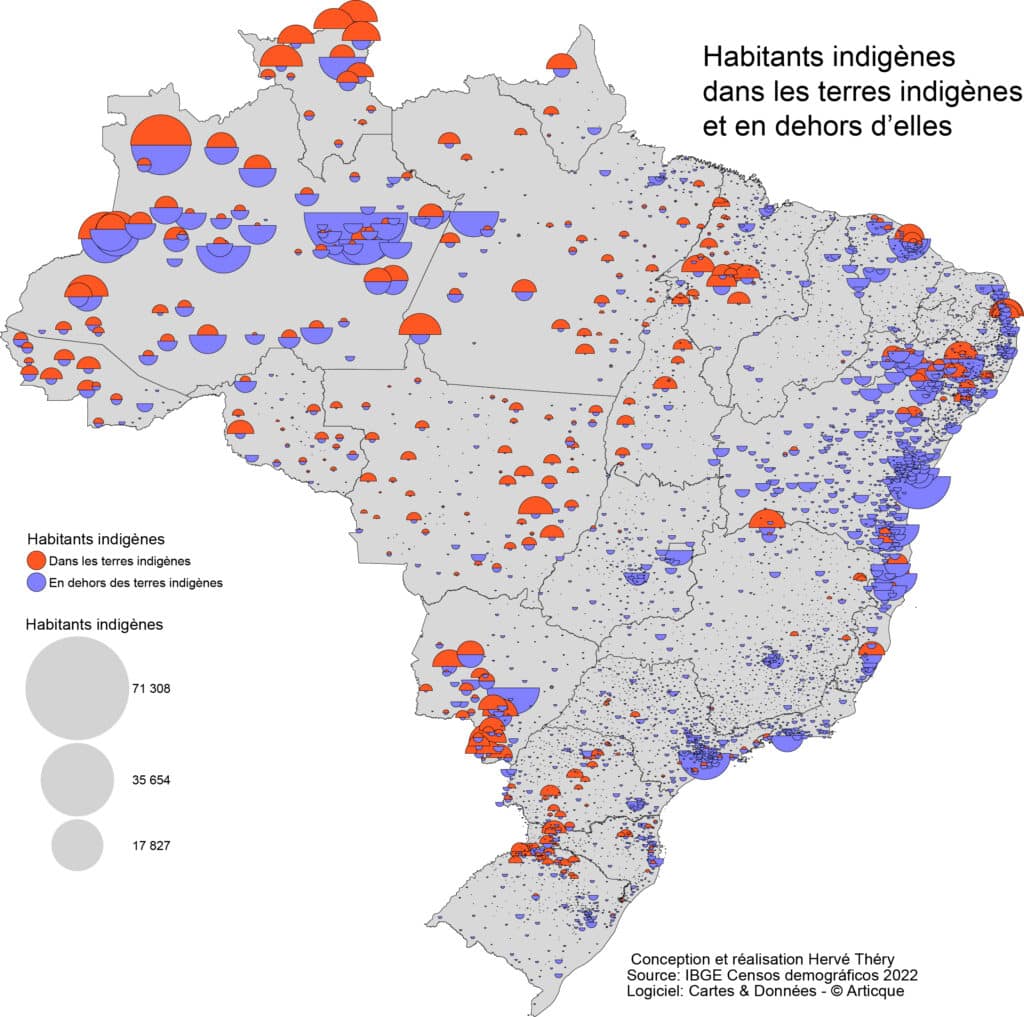

La carte met en regard les demi-cercles rouges de ceux qui habitent dans les terres indigènes et les demi-cercles bleus de ceux qui ont choisi de s’installer ailleurs. En Amazonie, ils ont rejoint les communes les plus peuplées de la vallée de l’Amazone et de ses principaux affluents ; dans le Nordeste, ils sont beaucoup plus nombreux à habiter sur le littoral que dans les rares réserves qui leur restent. Ce n’est que sur un axe sud-ouest/nord-est qu’ils ont massivement choisi de rester dans les terres indigènes, sauf dans le Mato Grosso do Sul, où certains ont dû migrer vers les villes à cause de l’étroitesse des terres qui leur ont été laissées.

Les données de ce recensement permettent d’élaborer d’autres cartes[3], comme celle des habitants non indigènes dans les terres indigènes, qui montre qu’ils sont présents presque partout dans le pays avec des proportions élevées dans le Nordeste et sur les fronts pionniers du Pará. Une autre associe la répartition des personnes qui se considèrent comme indigènes mais qui résident hors des terres indigènes, dont la distribution correspond d’assez près à la hiérarchie urbaine brésilienne (avec une prédominance de ses principales métropoles), en haute Amazonie, secondairement dans le centre du Maranhão et quelques parties du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul.

[1] Le précédent avait été effectué en 2010 et le suivant était prévu en 2020, mais en raison de la pandémie de Covid-19 et de coupes budgétaires drastiques faites en 2021 par le gouvernement de Jair Bolsonaro, l’opération a été reprogrammée pour 2022.

[2] La Fondation nationale de l’Indien, l’organisme chargé de leur gestion.

[3] Consultables sur un billet du carnet de recherche Braises, « Premières images du recensement brésilien de 2022 », https://braises.hypotheses.org/2096