À tout seigneur, tout honneur : Napoléon Bonaparte, le « dieu de la guerre » pour son contemporain Clausewitz, avec 38 victoires en 43 batailles, est le candidat idéal pour ouvrir cette série. Nous avions déjà étudié trois de ses combats, mais jamais consacré un article spécifique à sa plus éclatante victoire, Austerlitz, couronnant sa campagne la plus brillante, et pas seulement dans sa dimension militaire.

Pendant un an, notre chronique « Histoire bataille » sera dédiée aux « grands capitaines », ces stratèges qui ont marqué l’histoire par leur maîtrise de l’art de la guerre. Car oui, faire la guerre est un art, au sens d’« ensemble de procédés ou de règles propres à chaque genre de l’activité humaine1 ».

On l’oublie trop souvent : Napoléon n’a que 36 ans au début de la campagne de 1805, mais déjà une riche expérience militaire, ayant conduit deux campagnes victorieuses en Italie (1796-1797 et 1800-1801) et une, mitigée, en Égypte (1798-1799). Outre son talent et sa réussite, il bénéficie d’un gros avantage : il est le seul décideur. S’appuyant sur Berthier, le chef d’état-major dont les services déclinent en ordre de marche détaillée les instructions précises du stratège, l’Empereur n’a de débat qu’avec lui-même pour arrêter un plan, quand ses adversaires passent des heures en conseils de guerre controversés, sans assurance que les échanges aboutissent à la meilleure solution. Dans la semaine précédant Austerlitz, l’entourage belliqueux du tsar Alexandre pousse ainsi les coalisés dans le piège que leur tend Napoléon, loin de la prudence préconisée par François II d’Autriche et Koutousov. Comme l’observera Foch après 1918 : « J’admire beaucoup moins Napoléon depuis que j’ai commandé une coalition. »

Un outil bien rodé

L’armée réunie dans les environs de Boulogne-sur-Mer depuis le printemps 1804 est un instrument militaire au sommet de son efficacité. Beaucoup de soldats sont des vétérans des campagnes républicaines. Parmi les 18 généraux élevés à la dignité de maréchal d’Empire le 18 mai 1804, 14, presque tous également trentenaires, sont en pleine force de l’âge, et commanderont un corps d’armée, ou équivalent ; la plupart sont issus du rang, ont fait leurs preuves au feu, ce qui leur vaut l’estime de leurs hommes, frôlant parfois la dévotion, et leur procurent une expérience exhaustive de la guerre. Il en va de même pour la majorité des généraux de division ou de brigade. Le contraste est frappant avec les armées russe et autrichienne, qui comportent beaucoup d’officiers de cour, pas toujours expérimentés, venus d’un monde qui n’est pas celui des soldats.

Pour cette campagne, Napoléon introduit l’organisation en corps d’armée. Un corps est une armée en miniature, alignant les trois armes : deux à trois divisions d’infanterie, chacune dotée d’artillerie, deux à trois régiments de cavalerie légère et une réserve de deux à quatre compagnies d’artillerie. Le tout donne un effectif, au début de la campagne, de 15 à 40 000 hommes2, suffisant pour mener des opérations en toute autonomie, grâce à un état-major et des services complets. Napoléon veille, en planifiant les opérations, à espacer les corps pour que chacun puisse se ravitailler sans épuiser les ressources pour les voisins, tout en restant assez proche pour pouvoir s’appuyer mutuellement dans un délai de vingt-quatre heures. Cette structure permet aussi de recomposer des unités à la demande : au sein du corps de Lannes est formée une division de réserve de dix bataillons de grenadiers (environ 5 000 soldats d’élite), dirigée par le général Oudinot, et après Ulm, Napoléon crée un VIIIe corps, confié à Mortier, à partir de divisions des autres corps.

À lire également

Napoléon homme d’État. Entretien avec Éric Anceau

Souplesse d’organisation et maîtrise tactique font de l’armée française un outil bien plus efficace que la lourde machine qui lui est opposée. Ainsi, au matin d’Austerlitz, une force interarmes d’environ 10 000 hommes appartenant à trois commandements différents (corps de Soult, de Davout et division de dragons) réussit en une heure, par la manœuvre, le choc et la concentration des feux, à mettre en échec les 50 000 hommes de Buxhöwden. On peut ajouter la qualité de l’artillerie, réformée sous Louis XVI par Gribeauval (1715-1789), qui a standardisé le matériel et rendu plus mobiles des pièces servies par des officiers très bien formés dans les écoles royales, dont Napoléon Bonaparte est bien sûr l’un des meilleurs exemples. Enfin, l’Empereur regroupe l’essentiel de la cavalerie lourde – dragons, cuirassiers et carabiniers – en une réserve de quelque 15 000 sabres, confiée à Joachim Murat, archétype du cavalier romantique, susceptible aussi bien d’éclairer l’armée, de harceler un ennemi en fuite, que d’opérer une charge décisive au cœur de la bataille. Une part notable de l’artillerie reste aux ordres directs de l’Empereur, tout comme la Garde impériale, l’ultime réserve interarmes d’un peu plus de 5 000 hommes triés sur le volet.

La surprise stratégique

La campagne de 1805 est d’abord une frustration : pris de vitesse par la conclusion, le 16 juin, de la troisième coalition entre l’Angleterre, l’Autriche et la Russie, et informé que l’amiral Villeneuve s’est enfermé dans Cadix début août, au lieu de remonter vers la Manche, Napoléon se résout à diriger sa Grande Armée – l’expression apparaît dans un courrier du 29 août – vers le Danube, plutôt que d’aller « trancher à Londres le nœud de toutes les coalitions ». Dès le 25 août, les premières unités quittent les cantonnements de la côte d’Opale ; un mois plus tard, trois corps d’armée ont franchi le Rhin entre Karlsruhe et Mayence, Lannes est à Strasbourg avec Napoléon, la Garde et la réserve de cavalerie. Entretemps, le 10 septembre, 85 000 Autrichiens, commandés par le général Mack et l’archiduc Ferdinand, sont entrés en Bavière, alliée de la France, et ont occupé la place forte d’Ulm.

Quand on songe aux moyens de transport et de communication de l’époque, on ne peut qu’être admiratif de la précision d’horlogerie du déplacement de 170 000 hommes sur plus de 800 km en quatre semaines. Les étapes journalières d’environ 30 km, deux à trois fois plus que la norme, limitent le train de véhicules d’accompagnement et Napoléon commande sur le parcours des réserves de pain ou de biscuit ; il prévoit même un stock de chaussures de rechange à Strasbourg, même si nombre de soldats préfèrent marcher en sabots, voire pieds nus. Conçues indistinctement pour le pied gauche ou le pied droit, les chaussures sont en effet peu confortables et inhabituelles pour des recrues issues majoritairement de la campagne. Pourtant, l’impossibilité de réunir le ravitaillement nécessaire l’amena sans doute à modifier son plan de concentration initial en Alsace et à planifier l’avance en colonnes séparées jusqu’au Danube.

À lire également

Napoléon III : quel héritage ? Entretien avec Thierry Lentz

À partir du 7 octobre, cinq corps d’armée franchissent le Danube entre Münster et Ingolstadt, au nord-est d’Ulm, presque sans opposition. Le Ier corps de Bernadotte, venant de Hanovre, et l’armée bavaroise les rejoignent et couvrent le flanc gauche contre une arrivée des Russes. Mais l’armée russe a commencé son mouvement avec retard, car la Russie utilise encore le calendrier julien, décalé de douze jours sur le calendrier grégorien, délai négligé par les Autrichiens ! Murat, pendant ce temps, simule une attaque par la Forêt Noire, ce qui fait que Mack est totalement surpris quand il réalise que le gros de l’armée française est en fait dans son dos, coupant ses lignes de communication et de repli.

Mack s’enferme dans Ulm et engage des négociations le 16 octobre. Convaincu qu’il ne peut attendre aucun secours des Russes, il finit par capituler le 20. Le 21, alors que Nelson détruit la flotte franco-espagnole à Trafalgar, les 27 000 hommes de Mack défilent devant leurs vainqueurs ; soixante jours après s’être mise en marche, la Grande Armée a capturé 60 000 ennemis, 80 drapeaux et 200 canons, au prix de seulement 2 000 tués (et 4 000 Autrichiens). Le 12 novembre, Murat et Lannes entrent à Vienne, suivis par Napoléon trois jours plus tard.

Tel est pris qui croyait prendre…

Mais l’empereur d’Autriche ne s’avoue pas vaincu, d’autant que les restes de son armée ont rejoint Koutousov, et échappé aux Français en se retirant vers le nord. Le 20 novembre, l’arrivée d’une autre armée russe, dirigée par Buxhöwden, porte leur force totale à 86 000 hommes. La position de Napoléon devient précaire : parvenue dans la région de Brünn3, en Moravie, sa Grande Armée, exténuée par un mois de poursuite et dispersée par les besoins de l’occupation, n’aligne plus qu’environ 50 000 hommes ; le roi de Prusse, vexé que Bernadotte soit passé par un territoire prussien en marchant vers le Danube, pourrait rejoindre la coalition avec 200 000 combattants ; enfin, au sud, les archiducs Jean et Charles unissent le 26 leurs 80 000 hommes et menacent Vienne, couverte par les corps de Davout, Ney et Mortier.

Au lieu de dissimuler sa faiblesse, Napoléon l’expose en poussant ses deux seuls corps d’armée et Murat vers Austerlitz et Olmutz. Le 21 novembre, lors d’une reconnaissance avec son état-major, il s’attarde près d’une colline, le Santon, dont il demande aux sapeurs d’accentuer l’escarpement face à l’est. Il recommande aux officiers qui l’accompagnent de bien étudier le terrain alentour, qu’il annonce comme un futur champ de bataille. Entre le 25 et le 28, des pourparlers d’armistice confortent les coalisés dans l’idée que les Français sont aux abois. Pour achever de les convaincre, Napoléon demande à Lannes et Soult de se retirer d’Austerlitz, et même d’évacuer le plateau de Pratzen, qui est pourtant une position favorable, en donnant l’impression d’une fuite précipitée. L’Empereur s’offre enfin le luxe de surjouer l’inquiétude devant un jeune aide de camp du tsar, le comte Dolgorouki, qui ne détecte pas la malice4 .

Le 1er décembre, le piège est en place : la Grande Armée s’aligne au sud du Santon, le long de la vallée du Goldbach, selon un axe nord-nord-est / sud-sud-ouest au pied du plateau de Pratzen. Le point faible du dispositif est clairement au sud, où la seule division Legrand, du corps de Soult – environ 7 000 hommes – tient les deux villages de Telnitz et Sokolnitz. Logiquement, les coalisés prévoient de descendre du plateau vers ces deux villages pour tourner la droite française et fermer sa ligne de retraite vers Vienne. Ils ignorent que Napoléon a rappelé en toute hâte les corps de Bernadotte et de Davout : il disposera finalement d’environ 73 000 hommes et 140 canons, face aux 85 000 coalisés et leurs 280 pièces. Arrivé le 1er décembre, Bernadotte renforce la gauche française, près du Santon ; Davout, ayant couvert 110 km en trente-six heures, arrivera vers Telnitz et Sokolnitz au cours de la matinée, juste à temps pour reprendre les villages, submergés par les Austro-Russes.

À lire également

Dès l’aube du 2 décembre, jour anniversaire du couronnement de l’Empereur des Français à Notre-Dame, trois colonnes austro-russes descendent du plateau de Pratzen vers Telnitz et Sokolnitz. Pour être sûrs de réussir l’enveloppement de l’ennemi, l’état-major a mis la moitié de son armée à la disposition de Buxhöwden, mais cette précaution est contre-productive : perturbées par le brouillard matinal, les colonnes se bousculent, s’enchevêtrent, se retardent mutuellement. L’avancée de l’aile gauche semble néanmoins conforme au plan, confortant les têtes brûlées de l’entourage du tsar dans leur confiance autosatisfaite. Mais l’arrivée progressive des divisions de Davout rééquilibre les débats et les Alliés, mis en échec, sont bientôt refoulés. L’état-major allié découvre alors un spectacle autrement inquiétant.

À 9 heures, sûr que l’ennemi est désormais irrémédiablement engagé vers le sud, Napoléon a lancé Soult vers le plateau de Pratzen, avec ses deux autres divisions, jusque-là massées dans la vallée noyée de brume. Alors que les dix régiments gravissent les pentes du plateau, tambours battant et drapeaux déployés, le soleil sort enfin des nuages et achève de dissiper l’épais brouillard. Les deux empereurs voient ainsi monter vers eux les colonnes bleues pleines d’allant, chantant On va leur percer le flanc, sans pouvoir s’y opposer : le rappel d’une partie des troupes de Buxhöwden nécessite un délai de mise en œuvre et Bagration, dont l’aile droite recule sous la pression de Lannes et de la cavalerie française, ne peut envoyer de renforts. Les divisions Vandamme et Saint-Hilaire mettent donc à peine trente minutes à traverser le village de Pratzen, puis emportent les quelques canons encore sur le plateau, conquièrent le sommet, appelé Stary Vinogrady, et basculent sur le versant oriental.

Le choc des Gardes

À 11 heures, l’armée coalisée est coupée en deux. Une heure plus tard, Napoléon décide de transférer son état-major jusqu’au Stary Vinogrady, accompagné par la Garde, les grenadiers d’Oudinot et le corps de Bernadotte. La bataille atteint son paroxysme : sur les deux ailes, les forces austro-russes sont contenues et même refoulées par les Français, mais au centre, le tsar, qui a évacué le plateau, a donné l’ordre à son frère, le grand-duc Constantin, d’engager la Garde impériale – 7 à 8 000 fantassins et cavaliers d’élite – pour reprendre le Pratzen. Prises entre la poussée de la Garde russe et les troupes de l’aile gauche, certaines unités de Soult se débandent sous les yeux de l’Empereur, dont l’état-major s’efforce, en vain, d’enrayer leur fuite. Napoléon engage alors la cavalerie de sa propre Garde – 400 chasseurs et 700 grenadiers à cheval, une centaine de mamelouks – qui, en deux temps, refoule la Garde russe, y compris les orgueilleux Chevaliers Gardes, tous issus de la plus haute noblesse du pays. L’ultime atout du tsar se replie au-delà du village de Krzenowitz.

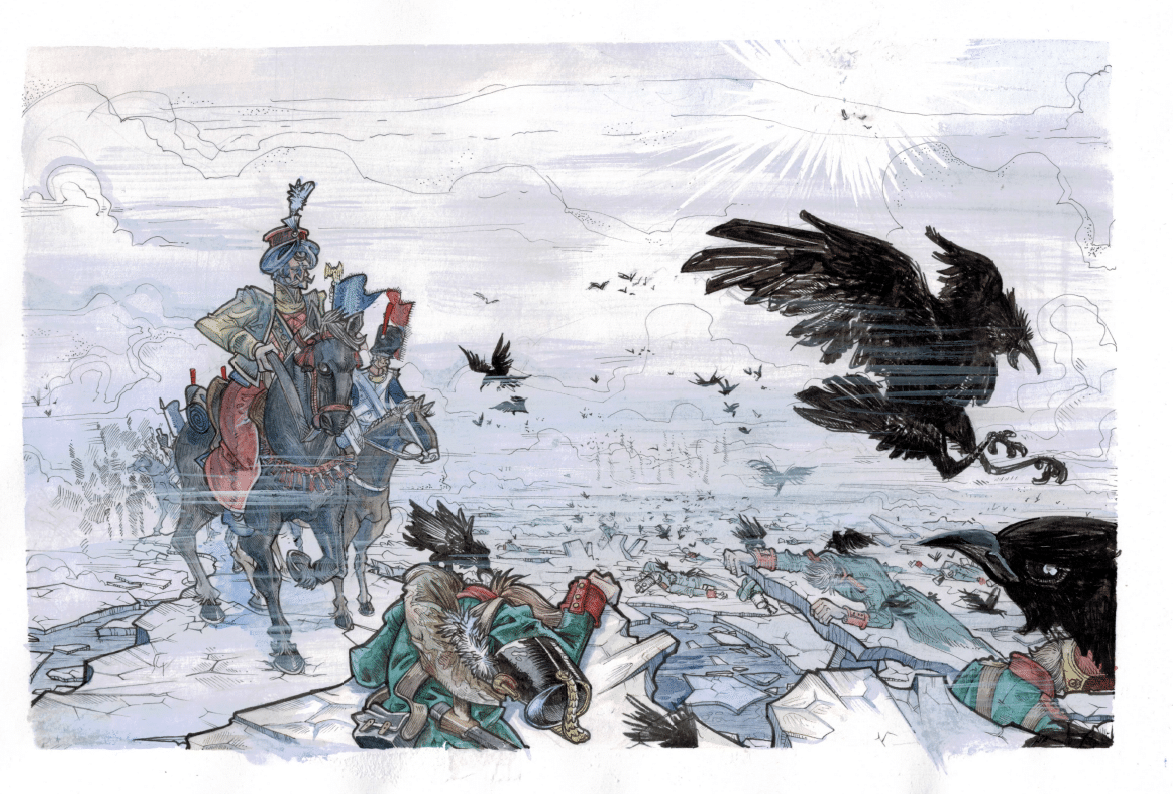

La bataille gagnée, reste à en faire un triomphe. Après avoir inspecté les deux ailes du champ de bataille, Napoléon choisit de lancer ses unités du centre contre l’aile gauche coalisée, en grand désordre après avoir dû livrer des combats dans plusieurs directions imprévues. Le corps de Soult bascule donc vers le sud et se rabat sur le flanc et l’arrière de Buxhöwden, dont les unités cherchent à fuir soit plus loin au sud, soit vers l’est tant qu’il reste un chemin accessible. Mais cette dernière voie est bientôt fermée par les Français et quelques unités se hasardent sur les étangs gelés de Satschan, que l’artillerie française prend pour cible. Contrairement au récit du Bulletin de la Grande Armée, le nombre de victimes de cet épisode est relativement faible – environ 2 000 hommes, y compris 38 canons et leur train d’équipage.

À 16 h 30, la bataille est terminée. Napoléon avance vers l’est et dort au château d’Austerlitz, qu’il choisit pour baptiser son chef-d’œuvre. Le bilan global est sans appel. Les armées de la coalition sont désarticulées : 26 000 Russes seulement repartent vers la Pologne, les Autrichiens se replient vers la Hongrie. L’armée russe a souffert des plus lourdes pertes : 11 000 tués sur les 15 000 morts de la coalition, près de 10 000 prisonniers sur 12 000. Les Français ont capturé 186 canons – ils seront fondus pour ériger la colonne Vendôme, à Paris – et 45 drapeaux et étendards, dont ceux d’unités prestigieuses. Ils ont perdu 1 300 tués, 7 000 blessés et près de 600 prisonniers, en particulier la division Friant (corps de Davout) et celles de Vandamme et Saint-Hilaire – soit environ 12 % de l’effectif initial, contre un tiers pour les Alliés.

Les élèves officiers de l’armée française, dont l’école de Saint-Cyr a été fondée par Bonaparte trois ans avant Austerlitz, baptisent chacun des dix mois de leur année scolaire d’une lettre du nom de cette bataille emblématique, qu’ils reconstituent chaque année à l’occasion du jour anniversaire appelé « 2S » dans leur calendrier. Ils perpétuent ainsi la mémoire du chef-d’œuvre de leur fondateur, qui marque aussi la fin de la Troisième Coalition et du Saint-Empire romain germanique, l’Autriche perdant tout contrôle sur les États allemands alliés de la France, devenus pleinement souverains. Payée de sa neutralité par la cession du Hanovre, la Prusse entrera pourtant dans la Quatrième Coalition à l’instigation de sa belliqueuse reine en octobre 1806… pour se faire étriller à Iéna et Auerstedt.

1 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, consultable en ligne : www.dictionnaire-academie.fr

2 Le corps le plus important est le IVe, confié à Soult que Napoléon considérait comme « le meilleur manœuvrier d’Europe ».

3 Aujourd’hui Brno.

4 On connaît l’exclamation prêtée au pape Pie VII à propos des talents théâtraux de Napoléon : « Comediante ! Tragediante ! »