Dans l’ombre de la guerre russo-ukrainienne, les affrontements armés qui viennent d’opposer le Kirghizstan et le Tadjikistan du 14 au 18 septembre ont reçu une faible couverture politique et médiatique. Pourtant, ce conflit est le plus grave que les deux voisins centrasiatiques aient connu à ce jour. Déclenché par un échange de tirs entre gardes-frontières, il s’est rapidement propagé le long de la frontière et parfois même bien au-delà, à l’intérieur du Kirghizstan. Le bilan, encore provisoire, fait état d’une centaine de morts (63 côté kirghiz et 41 côté tadjik), de centaines de blessés et de nombreuses maisons et infrastructures détruites (écoles, marchés, commerces, etc.).

Un énième accord a été signé le 19 septembre par les chefs des services de renseignement kirghiz et tadjik au poste-frontière de Guliston-Avtodorozhny. Il prévoit le retrait progressif des troupes et des armes lourdes de la zone frontalière entre les deux pays.

Comment expliquer que les violences intercommunautaires, récurrentes en Asie centrale, aient ainsi pu évoluer vers un conflit militaire interétatique sans précédent dans l’histoire de la région ? Et faut-il s’attendre à ce que de tels événements se reproduisent à court et à moyen terme ?

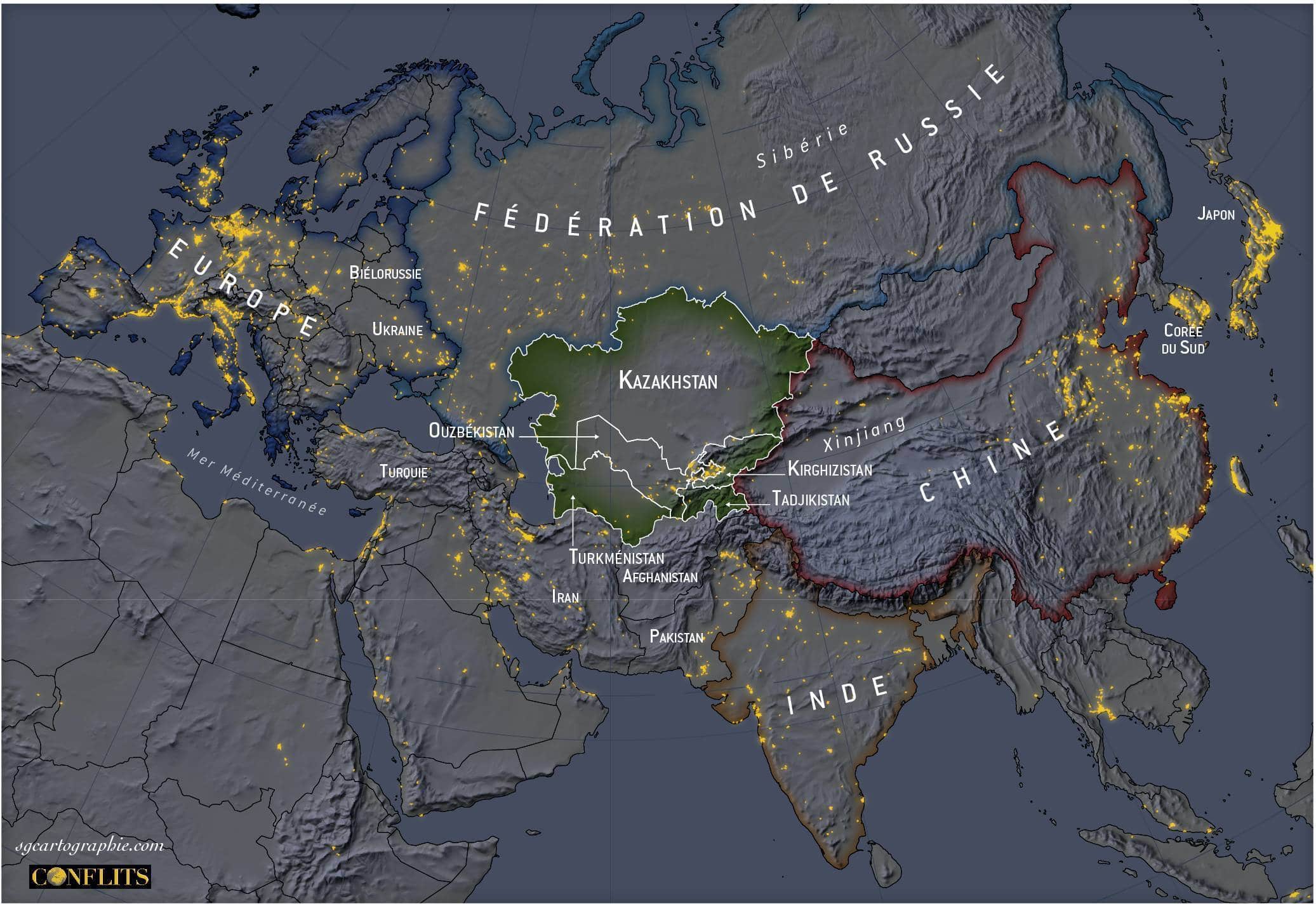

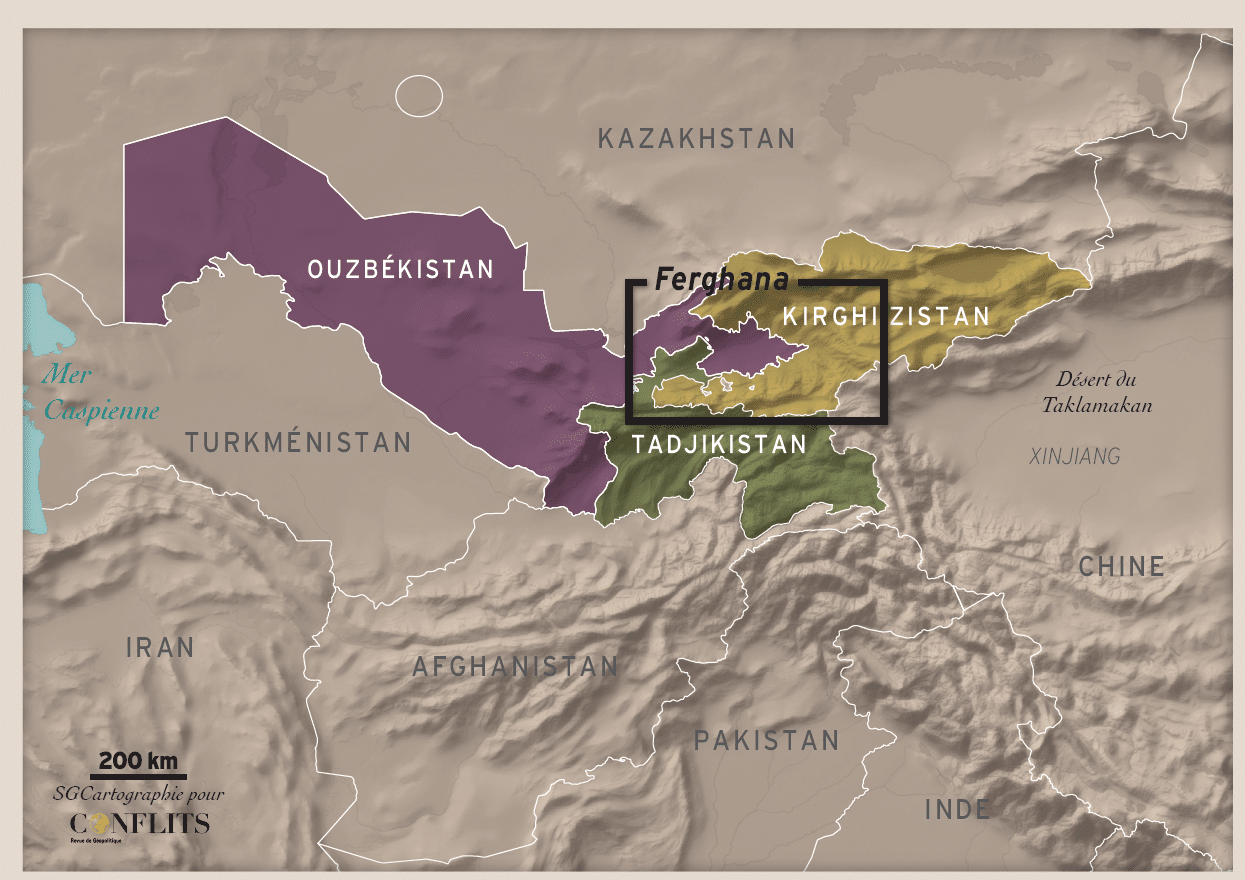

La vallée du Ferghana : un enchevêtrement de frontières non délimitées

Le conflit a éclaté dans la vallée du Ferghana, une vaste plaine irriguée au milieu des montagnes du Tian Shan, où s’imbriquent plusieurs territoires nationaux périphériques. C’est le cas de la province kirghize de Batken, située à près de 900 km au sud de la capitale Bichkek, et de la province tadjike de Soughd, à 400 km au nord de Douchanbé.

Les frontières n’y sont fondées sur aucune réalité historique. Elles ont été tracées sous le joug des bolcheviks dans les années 1920 et n’ont cessé d’être remaniées ultérieurement. L’une des particularités de ce découpage est l’enclave tadjike de Voroukh, située en territoire kirghiz, à une dizaine de kilomètres de sa province tadjike de rattachement.

Eurasianet, Fourni par l’auteur

Dans un environnement multinational complexe, les frontières ne permettent pas de séparer des populations ethniquement homogènes : en 1989, à la veille des indépendances, la population de la province de Soughd se composait de Tadjiks mais aussi d’un tiers d’Ouzbeks et d’une petite minorité de Kirghiz (1,3 %). De même, la province de Batken abritait des Ouzbeks (14,5 %) et des Tadjiks (7,1 %).

À l’époque soviétique, les limites administratives n’avaient fait l’objet d’aucun marquage entre républiques. Elles impactaient peu la vie quotidienne des populations. Pourtant, des conflits intercommunautaires sont documentés dès les années 1930, notamment autour de l’enclave de Voroukh, entre agriculteurs tadjiks et éleveurs kirghiz tout juste sédentarisés par le régime soviétique naissant.

En 1991, l’indépendance des deux pays confère à ces frontières un statut juridique nouveau, qui va transformer des tensions jusqu’ici internes à l’URSS en véritables conflits internationaux.

La matérialisation de la frontière sur fond d’insécurité

Prises de court par la dissolution soudaine de l’URSS, les républiques d’Asie centrale doivent faire face à de nombreux défis socioéconomiques, qui retardent le processus de délimitation et démarcation de leurs frontières nationales.

Ce sont les attentats terroristes de 1999 à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, et les incursions répétées à Batken, au Kirghizstan, de djihadistes du Mouvement islamique d’Ouzbékistan, alors protégé par le premier régime taliban, qui attirent l’attention sur la région et l’intérêt politique de sécuriser les territoires frontaliers.

[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Dès l’année 2000, l’Ouzbékistan procède à la militarisation de sa frontière (barbelés, mines antipersonnel) ; le Kirghizstan consolide le pouvoir exécutif local en créant la province de Batken (jusqu’ici un simple district marginalisé de la province d’Och) et en y renforçant la présence de l’armée ; quant au Tadjikistan, il étend vers le nord du pays sa lutte contre des mouvements islamistes transnationaux qui avaient déjà menacé le régime pendant la guerre civile tadjike (1992-1997). Le président Emomali Rahmon (à la tête du pays depuis 1992 et toujours en place aujourd’hui) avait alors dirigé victorieusement les forces pro-gouvernementales issues du régime communiste face à une opposition menée par le Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan.

Cette matérialisation de la frontière, accompagnée d’un contrôle accru des routes secondaires, où le commerce illégal était jusqu’ici toléré, va entraver le quotidien des populations locales, notamment dans leur liberté de circulation. De nombreux checkpoints sont établis sur des terrains disputés. Le profil des gardes-frontières, originaires de régions distantes et étrangers aux particularités ethniques, linguistiques et sociales des communautés frontalières, entraîne un fort ressentiment de la population. Et leur présence n’empêche pas la résurgence des conflits de voisinage liés à la pression démographique sur des ressources foncières et hydriques partagées.

Bien que les organisations internationales n’aient eu de cesse d’appeler au maintien de dispositifs transfrontaliers de coopération afin de limiter ces conflits, les autorités nationales préfèrent valoriser des solutions à l’intérieur de leur territoire : de nouvelles routes sont tracées pour contourner le pays voisin ; des écoles, des centres de santé et des terrains de sport sont construits pour éviter d’utiliser ceux du village transfrontalier. Ce faisant, les gouvernements réduisent les espaces transfrontaliers de socialisation, toutes ces interactions quotidiennes qui, en créant du lien entre les populations de part et d’autre de la frontière, permettaient jusqu’ici de contenir l’escalade de la violence dans les conflits de voisinage.

La dangereuse militarisation de la frontière

En 2015, face à une défiance interne grandissante, le président tadjik Emomali Rahmon décide de renforcer son image en prenant le titre de « Fondateur de la paix et de l’unité nationale, leader de la nation », rappelant son rôle de chef de guerre pendant le conflit civil tadjik.

Au Kirghizstan, l’idéologie nationaliste, qui a oscillé au rythme des renversements de régime, atteint son paroxysme avec l’accession au pouvoir en 2020 de Sadyr Japarov, sur un programme fortement empreint de populisme. Par exemple, la décision immédiate de confier la gestion des gardes-frontières kirghiz au Comité d’État pour la sécurité nationale (ex-KGB) trahit une dérive autoritaire dans la gouvernance de la frontière.

Dans ce contexte de crispation sécuritaire, les conflits frontaliers vont soudainement changer de nature, notamment en avril 2021 et donc, tout récemment, en septembre 2022 : trouvant désormais leur origine dans des frictions entre gardes-frontières, et non plus dans des désaccords de voisinage, les hostilités s’étendent comme une traînée de poudre le long de la frontière, avec un usage démesuré de la puissance armée (tirs de mortier, tirs d’hélicoptère) contre des cibles civiles et des infrastructures sociales.

Si la présence militaire était justifiée en 1999 par l’existence d’une menace islamiste, elle vise désormais à contenir l’État voisin, le long d’une frontière disputée. Et c’est bien là un facteur essentiel de ce conflit interétatique : sur les 972 kilomètres de frontières partagées, près de la moitié n’ont toujours pas été délimités – et ce, malgré la promesse démagogique du président kirghiz de résoudre rapidement la question frontalière, alors même que son homologue tadjik s’obstine sur une option maximaliste du tracé.

C’est précisément dans la vallée densément peuplée du Ferghana que se concentrent les portions litigieuses de la frontière. Mais toute concession dans le processus de délimitation pourrait être perçue comme un signe de faiblesse d’un pouvoir qui se doit d’affirmer avec autorité la légitimité de l’État sur son territoire. C’est donc bien l’absence de volonté politique des deux parties qui, en privilégiant une vision sécuritaire court-termiste, empêche la désescalade militaire et la pacification de la région.

L’impact de la situation internationale

Il convient de souligner le caractère aggravant de plusieurs facteurs géopolitiques. Embourbée dans sa guerre néo-impériale en Ukraine, la Russie est aujourd’hui dans l’incapacité politique et militaire de modérer les conflits régionaux, que ça soit au Caucase entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ou en Asie centrale dans ce conflit. Pourtant l’Organisation du Traité de sécurité collective, alliance militaire initiée en 1992 par la Russie avec le Bélarus, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, avait pour objectif premier de garantir la stabilité régionale. Ce conflit armé, une première entre deux membres de l’alliance, montre que son fonctionnement reste tributaire du bon vouloir de Moscou, qui a aujourd’hui perdu toute crédibilité dans son rôle pacificateur.

Mais d’autres acteurs ont profité de la surenchère militaire pour avancer leurs pions. C’est le cas de l’industrie militaire turque qui, après l’Azerbaïdjan et l’Ukraine, fournit désormais le Kirghizstan en drones de combat Bayraktar. La réponse de l’Iran ne s’est pas fait attendre puisqu’une usine d’assemblage de drones tactiques Ababil-2 a récemment été inaugurée à Douchanbé.

Mais c’est surtout le positionnement géostratégique du Tadjikistan, au contact de l’Afghanistan, qui permet à Rahmon de continuer à bénéficier d’une assistance militaire tous azimuts (Russie, Chine, mais également États-Unis) pour contenir les menaces réelles ou fantasmées provenant du régime taliban, sans garantie aucune que les équipements fournis ne soient un jour réorientés vers le conflit territorial avec le Kirghizstan…![]()

Olivier Ferrando, Enseignant-chercheur à l’Université catholique de Lyon, spécialiste de l’Asie centrale post-soviétique, chargé de cours à Sciences Po Paris, Sciences Po

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.