[colored_box bgColor= »#f7c101″ textColor= »#222222″]De ses voyages, Agnès Richieri, diplômée de Sciences-Po et de l’Institut Européen de Journalisme, rapporte des images, des témoignages, des entretiens, des événements qu’elle présente tantôt sous la forme tantôt d’articles, tantôt d’entretiens, tantôt encore de photographies. Au gré de son humeur et des opportunités. De ces choses vues et de ces paroles entendues, elle tire des analyses personnelles qu’elle fait partager aux lecteurs du site Conflits, au rythme d’une intervention originale chaque mois. Voir et écouter sans a-priori, n’est-ce pas la première étape de toute réflexion ?[/colored_box]

« Mais si ! Jacques Chirac est né ici à Palmyre ! », assène avec insistance Eissa devant mon regard dubitatif. « Je me souviens bien, il est venu visiter la maison de ses grands-parents ici même », continue ce commerçant en me désignant une porte à une centaine de mètres de là, au cœur de la ville qui héberge le célèbre site archéologique détruit il y a près de deux ans par l’État islamique. Amusée par cette affirmation, je m’attachai donc dès mon retour en France à creuser l’arbre généalogique de notre ancien président. Mais non, au risque de vous décevoir, Jacques Chirac n’a pas d’origine syrienne : la Corrèze reste omniprésente.

Néanmoins, cette anecdote cocasse transmise avec autant d’enthousiasme par mon hôte qui pensait me faire plaisir – selon l’hospitalité propre aux Syriens -, mérite d’être relatée ici car c’est bien la première évocation du lien historique entre la France et la Syrie survenue durant mon séjour qui ne fut pas accompagnée de rodomontades et autres noms d’oiseaux. Et je dois dire que c’est la seule qui m’a fait sourire.

Une longue relation ambivalente

« La France haïe en Syrie ! Cela me semble monstrueux à dire. Pourtant, quand je vois les passants suivre d’un regard de rancune nos officiers dans la rue, quand les enfants qui, jadis, me baisaient la main, me jettent des pierres ; quand ils écrivent sur les cahiers de classe des choses que le maître feint de ne pas voir, quand une froideur réservée succède à l’aimable jovialité de jadis dans une société où l’on vous annonce comme une « set fransaoui » (ndlr : Dame française) et qu’un long silence vous glace, que des regards méfiants vous observent, puis-je dire qu’on nous aime encore ? » Ces impressions, écrites en 1925 par l’écrivain Alice Poulleau dans son témoignage A Damas sous les bombes alors que la France réprimait dans le sang une révolte générale en Syrie, me semblent d’une actualité effarante.

Arrivée en Syrie sans a priori particulier mais avec la ferme intention de poser un regard honnête sur ce pays torturé par six années de guerre, je fus effectivement souvent accueillie par un laïus des plus critiques sur l’actuelle politique étrangère du gouvernement français. « Non seulement la France nous a abandonnés, s’exclame le professeur Salman Hayan, mais elle aide à nous tuer ! » Faisant référence à l’aide militaire apportée par la France à l’opposition armée syrienne, ce haut fonctionnaire francophone qui donnait autrefois des conférences à l’Ecole Nationale d’administration (ENA) est fou de rage. Et pour cause, la guerre a déjà coûté la vie à 22 membres de sa famille. Cet autre général de l’armée de Terre syrienne fulmine en raillant les « opposants modérés » soutenus par la France : « Ces terroristes que vous aidez, nous allons les renvoyer chez vous puisqu’ils sont si respectables ! » Des propos qui glacent le sang quand on connaît le passage en Syrie de plusieurs responsables des attentats qui ont frappé la France depuis deux ans. Et on a beau vouloir relativiser le soutien français, qui est de fait bien moindre que celui américain ou des pays du Golfe, la fracture est bien là. Précisément parce que la France n’a jamais été une étrangère en Syrie.

La France a-t-elle choisi le « mauvais camp » ?

Ancienne puissance coloniale, elle a exercé son mandat sur le pays du lendemain de la Première Guerre mondiale jusqu’à son indépendance en 1946. Si cette période fut marquée par de violents épisodes comme cette révolte menée par les druzes en 1925, elle ancra un lien durable entre les deux pays, incarné notamment par la francophonie des élites intellectuelles et ce jusqu’à aujourd’hui. C’est donc avec incrédulité que les francophiles syriens que j’ai rencontré ont vu la France choisir ses alliés dans la région faisant fi de ses connaissances du pays et de ce passé commun. « La France a choisi le mauvais camp, commente ce francophone proche du président Bachar el Assad. Les intérêts financiers de ses dirigeants et de leurs conseillers liés aux pays du Golfe, ont pris le dessus sur une vision à long terme. Tandis que, qui mieux que la France aurait pu comprendre l’invasion d’éléments étrangers que nous subissons, elle qui a vécu sous l’occupation ? »

Au-delà des choix politiques du gouvernement, c’est l’intransigeance de la position française qui choque les amis de l’Hexagone. Cet ancien cadre du Lycée français Charles de Gaulle à Damas est dévasté par la rapidité avec laquelle la France a fait ses valises en Syrie : « Lorsque l’Ambassade de France a fermé en 2012, nous avons dû nous battre pour maintenir le Lycée ouvert, raconte-t-il. Et la fermeture totale de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) a été vécue comme une véritable blessure. » Directeur général des Antiquités et des Musées (DGAM), Maamoun Abdul Karim est lui aussi un francophile de toujours. « L’archéologie en Syrie a longtemps été un domaine de collaboration étroite avec la France, qui a d’ailleurs fondé l’institution que je dirige. C’est, au-delà de la science, un véritable pont entre nos deux peuples et les archéologues français avec qui je travaille sont restés fidèles, dans un esprit apolitique. » Mais c’est avec une certaine incompréhension qu’il commente le refus d’octroyer un visa à un rapporteur de la DGAM dans le cadre d’une exposition permanente à l’Institut du Monde Arabe (IMA) qui expose certaines pièces appartenant aux musées syriens. A la fin de notre entretien, c’est presque gêné qu’il me montre le nouvel en-tête – en anglais – des papiers officiels de la DGAM car jusqu’à tout récemment, ils étaient écrits en français. « Depuis deux ans, j’ai dû me mettre à l’anglais », conclut-il tristement.

Des amis déçus

Ainsi la position française n’a pas su épargner l’amitié de nombreux Syriens qui, loin des considérations politiques « anti ou pro-Bachar », forment une partie de l’Etat et surtout du tissu économique et social syrien. Des amis sur lesquels la France aurait pu compter à la fin de la guerre, lorsque l’heure de la reconstruction aura sonné. Surtout que tous les critiques insistent sur le fait que leur animosité n’est pas envers le peuple français en tant que tel. Néanmoins, la confiance ne reviendra pas facilement et ce d’autant plus que d’autres partenaires historiques, comme la Russie et l’Iran, ont su rester à leurs côtés dans ces temps difficiles.

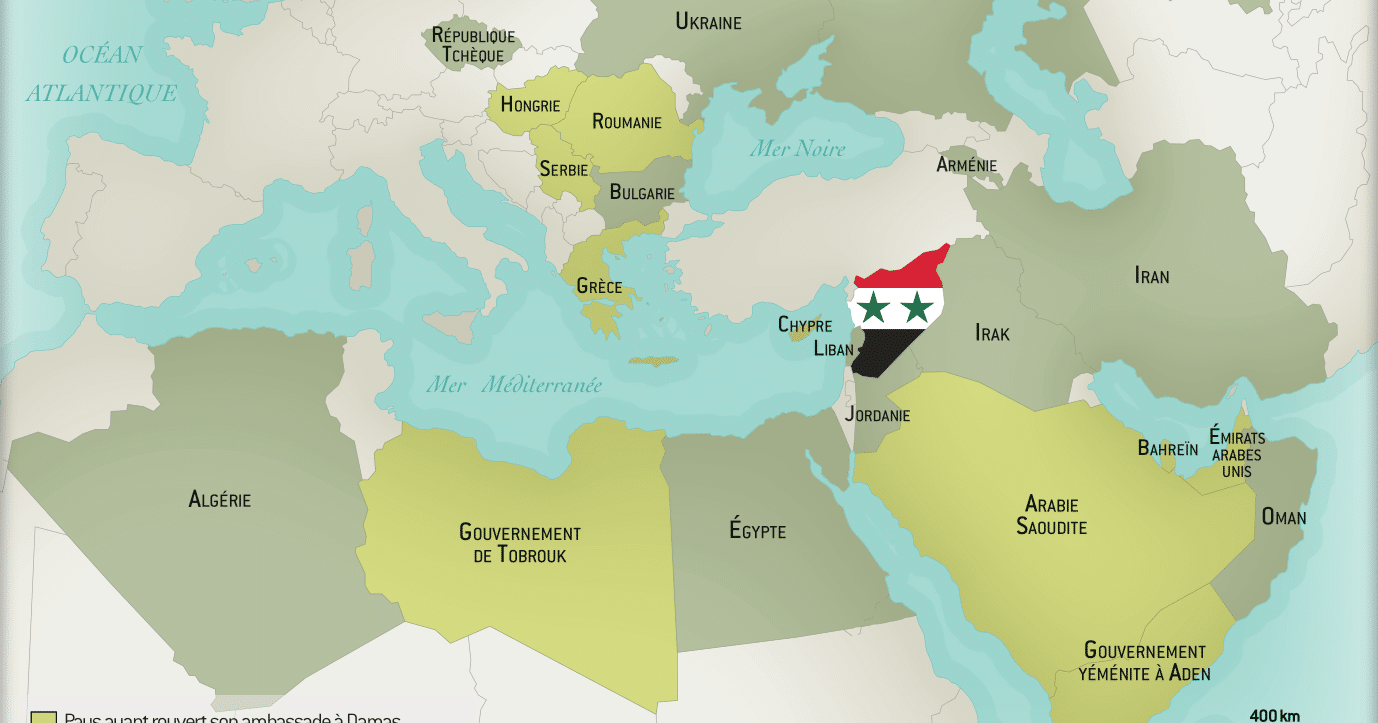

Le hors-jeu français en Syrie est-il pourtant inéluctable ? Certains regardent les élections présidentielles de 2017 comme une occasion pour la France de changer d’approche et de recoller les morceaux avant qu’il ne soit définitivement trop tard. Et ce d’autant plus que le « camp » choisi par la France bat de l’aile : les résultats de l’engagement auprès de l’opposition armée syrienne sont pour le moins mitigés tant en termes purement tactiques que sur le plan des retombées diplomatiques. Par ailleurs, les grands contrats qui expliquaient le partenariat avec les pays du Golfe se sont aussi révélés moins juteux que promis, comme en témoigne l’annulation par l’Arabie Saoudite de la commande en armement français de 3 milliards de dollars pour l’armée libanaise. Un assouplissement de la position française qui permettrait, à tout du moins, de maintenir un canal de communication ouvert avec le gouvernement syrien devrait donc être envisageable. Surtout qu’il n’y a rien de tel qu’une immersion en Syrie pour se rendre compte qu’effectivement la « Syrie de Bachar » ne tombera pas et que l’avenir du pays devra composer avec l’ensemble des Syriens, quelque soit le camp qu’ils aient choisis pendant la guerre.

Ainsi en me promenant dans le splendide souk couvert de Hamidiyyé à Damas, je fus interloquée par le monde qui s’y trouvait après six années de guerre, une réalité bien éloignée du désert que j’avais aperçu dans le souk de Khan el Khalili au Caire où j’étais en 2013 juste après le renversement de Mohammed Morsi. Les Syriens eux sont dehors et continuent de vivre, bon gré mal gré. J’aperçus alors de nombreux petits trous sur les toits du marché et demandai à mon interprète si les combats récents avaient atteint les rues de Damas. Ce n’est pas sans sourire qu’elle me répondit, un brin espiègle, que ces traces de balles avaient été faites par les Français lors de la répression de la grande révolte de 1925 !

Preuve s’il en est que la Syrie garde longtemps ses blessures en mémoire. La France devrait le savoir mieux que quiconque.

Agnès Richieri

Photos : Le souk couvert de Hamidiyyé à Damas. © Agnès Richieri