Le terrorisme est un objet d’analyse particulièrement difficile à cerner. En s’y engageant, le chercheur se trouve confronté à des peurs plus ou moins justifiées, à toutes sortes de manipulations, au secret enrobé de diversions, de leurres et de bavardages, et a bien d’autres obstacles encore.

Depuis environ un demi-siècle, un domaine de recherches à vocation scientifique s’est progressivement construit sous la désignation commune de terrorism studies, donnant lieu à une littérature abondante, de qualité certes très inégale, mais qui ne saurait être ignorée, comme c’est encore trop souvent le cas, notamment en France[1].

Sur la base de ces travaux à dominante anglo-américaine et israélienne, et partiellement en rupture par rapport à eux, pour autant qu’ils reposent aussi sur des présupposés idéologiques « occidentaux » et répondent souvent à des nécessités conjoncturelles, il est possible de fonder une réflexion rigoureuse sur le fait terroriste. À condition toutefois de revenir aux fondements d’une démarche scientifique en la matière. Ce qui implique notamment de consolider les trois moments décisifs de la recherche, qui relèvent de : a) la définition précise des phénomènes étudiés ; b) la description des caractéristiques spatio-temporelles de l’objet ; c) l’analyse interactionnelle (donc stratégique et géopolitique) du fait terroriste en vue d’en comprendre à la fois la spécificité et les possibles transformations futures.

Définir le terrorisme

Comme beaucoup d’autres termes appartenant au vocabulaire des sciences politiques et sociales (comme démocratie, populisme, égalité, etc.), le terrorisme a donné lieu à une prolifération de définitions plus ou moins compatibles[2]. Une grande partie des difficultés en la matière s’expliquent par le fait que toute entreprise de définition du terrorisme doit prendre en compte l’existence des trois strates sémantiques suivantes : a) la strate polémique, qui désigne le terrorisme comme l’action d’un ennemi abject et absolu ; b) la strate juridique, dont l’objectif est de qualifier, poursuivre et condamner les auteurs d’actes jugés « terroristes » ; c) la strate à vocation scientifique qui permet de cerner la spécificité de l’acte terroriste, d’en analyser la logique et de soutenir la construction d’hypothèses empiriquement vérifiables. Pour ce faire, toute définition scientifique doit nécessairement prendre une distance critique par rapport à celles qui sont issues des deux autres strates, tout en veillant à ne pas être contaminées par elles.

Cela étant précisé, on peut proposer la définition à vocation scientifique suivante : « Le terrorisme consiste en la réalisation (et/ou la menace) d’actes de violence (de nature le plus souvent politique et appartenant au répertoire de la guerre) visant à transmettre un message émotionnellement impactant à des audiences différentes des victimes immédiates[3]. »

À lire aussi : Le terrorisme maritime : menace ou fantasme ?

Quelques aspects de cette définition méritent un bref commentaire. D’abord, le terrorisme ainsi envisagé n’est pas un ennemi (auquel « on fait la guerre »), ni une idéologie, mais une simple technique pouvant être mise au service de n’importe quelle cause et être employée par une multitude d’acteurs[4]. Ensuite, le terrorisme relève de la guerre dans le sens clausewitzien, en tant qu’il est « un acte de violence engagé pour contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté[5] ». Cette précision permet, en outre, de se dispenser d’interminables débats stériles sur la question.

Enfin, pour autant qu’il s’insère avant tout dans une logique communicationnelle de guerre psychologique, le terrorisme se différencie des autres formes de violence à dominante politique, essentiellement en fonction de l’identité de ses victimes. En effet, l’assassinat politique concerne l’identité personnelle d’un roi, président, haut fonctionnaire, dignitaire ou notable clairement visé comme tel. En s’attaquant, en revanche, à des membres d’institutions militaires, policières, administratives, etc., la guérilla est une manifestation de la guerre irrégulière qui sélectionne ses victimes en relation avec leur identité fonctionnelle. La spécificité du terrorisme se comprend dès lors aisément, car à la différence des modalités antérieures il choisit ses victimes en fonction de leur identité vectorielle. C’est-à-dire de leur capacité à véhiculer, par le biais de leur mort et/ou de leur souffrance, un message destiné à des audiences diverses (gouvernements, mouvance de sympathisants, groupes combattants rivaux, opinion publique en général, etc.) relayé par une mobilisation médiatique maximale. Dans cette perspective (sauf « dommages collatéraux »), l’acte terroriste n’est jamais aveugle ou indiscriminé, mais bien ciblé en direction de catégories spécifiques de victimes, dont il s’agit dans chaque cas d’analyser les particularités.

Cette définition opérationnelle du terrorisme étant établie, il est maintenant possible d’exposer les démarches qui permettent d’en décrire les manifestations principales.

À lire aussi : Livre – Le terrorisme comme personnage de roman

Décrire le terrorisme

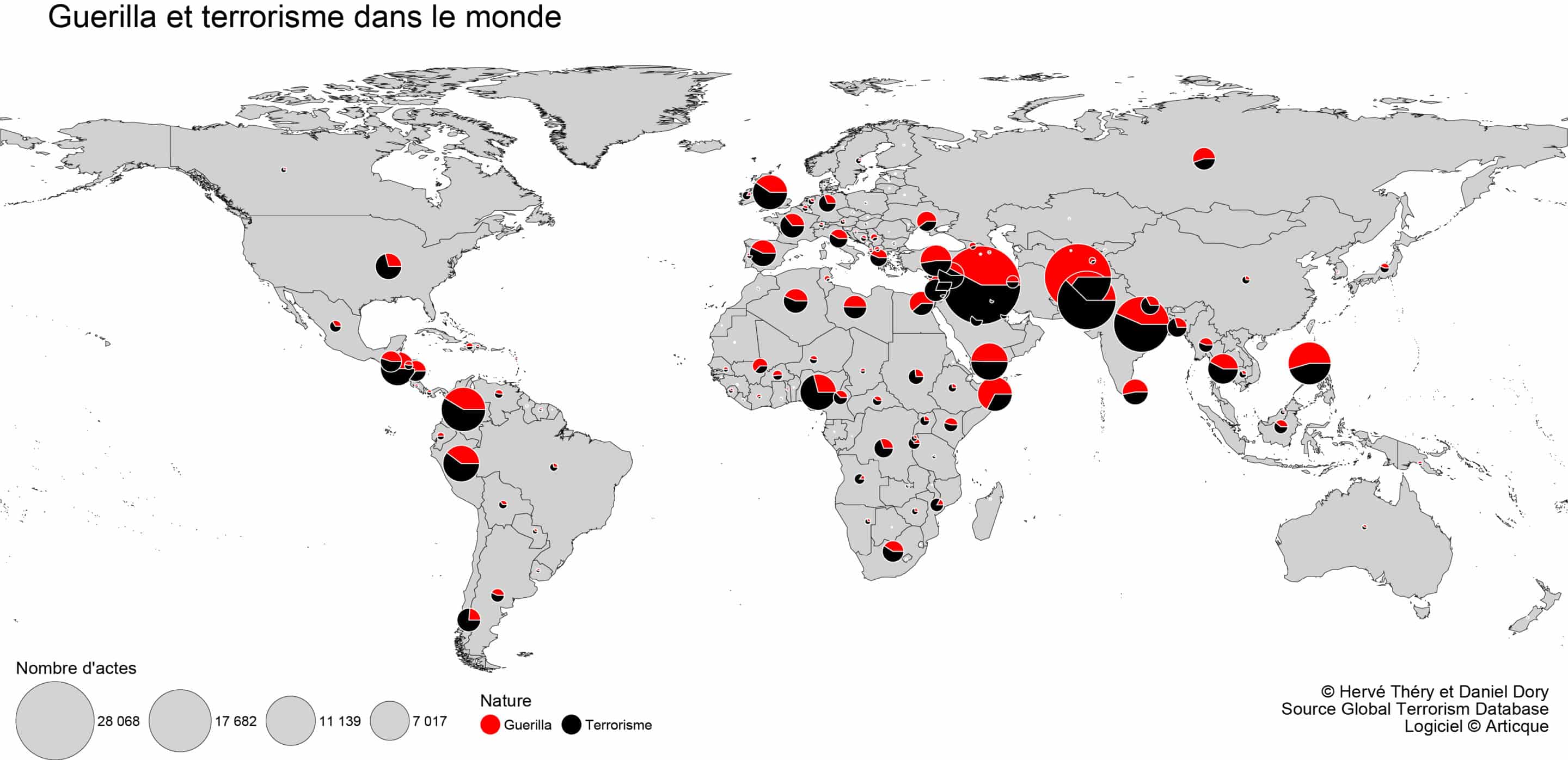

Une fois que l’on a défini le terrorisme de manière satisfaisante, il faut en décrire adéquatement les manifestations dans l’espace et le temps. Pour franchir cette étape de la démarche scientifique, le chercheur dispose d’un certain nombre de bases de données, plus ou moins complètes et fiables, qui n’incluent cependant généralement pas (ou peu) d’événements antérieurs à 1970[6]. La plus utilisée actuellement est la Global Terrorism Database (GTD), basée à l’université du Maryland et très liée au gouvernement des États-Unis. Nous l’avons, par exemple, utilisée pour élaborer les représentations cartographiques qui figurent dans l’article de Théry et Dory inclus dans ce dossier. Une telle source est donc précieuse pour parvenir à une première (et indispensable) vision d’ensemble du fait terroriste dans le monde à différentes périodes. Il n’en reste pas moins que pour des recherches plus approfondies un effort de « nettoyage » des incidents non terroristes introduits dans la base, ainsi qu’une révision des critères d’inclusion des actes sont nécessaires.

Parallèlement à l’étude de la dimension spatiale du terrorisme, il s’agit aussi d’appréhender ses variations temporelles. Et s’il n’est pas possible d’entrer ici dans les méandres des débats historiographiques en cours, sachant que l’histoire du terrorisme est l’un des champs les plus actifs des études sur le terrorisme, il est néanmoins nécessaire d’en évoquer rapidement trois enjeux majeurs.

D’abord, il y a la question de l’origine du fait terroriste tel qu’il a été défini plus haut. Il s’agit ici d’établir si cette technique remonte à un lointain passé (où les Zélotes juifs du ier siècle de notre ère et les Assassins qui opèrent entre les xiie et xiiie siècles occupent une place de choix) ; ou bien si le terrorisme, dont le nom renvoie initialement à la Terreur d’État durant la Révolution française (1793-1794), est un phénomène intrinsèquement lié à la modernité. À cet égard, un solide consensus historiographique existe pour situer les débuts du terrorisme non (ou anti) étatique durant la seconde moitié du xixe siècle. En effet, à ce moment une conjonction de facteurs tels que la diffusion des idéaux démocratiques de souveraineté populaire, l’échec des insurrections urbaines de 1848 soutenues par l’érection de barricades, le poids croissant des opinions publiques sur les décisions gouvernementales, l’apparition d’une presse populaire à bon marché, l’invention de la dynamite, etc., fait du terrorisme une technique utilisable par un ensemble croissant d’acteurs, généralement engagés dans des stratégies révolutionnaires.

En deuxième lieu, divers efforts ont été entrepris pour parvenir à une périodisation dans l’histoire du terrorisme. Dans ce domaine, la théorie des « vagues » de David Rapoport[7] est sans doute encore la plus populaire, malgré sa fragilité et les nombreuses objections qu’elle a suscitées, notamment du fait de son ancrage dans les causes que revendiquent successivement les acteurs qui recourent au terrorisme. En quelques mots, on peut dire que Rapoport distingue les quatre vagues successives suivantes, qui peuvent parfois coexister durant un certain temps : 1) la vague anarchiste (1880-1920), caractérisée par des assassinats politiques et l’usage innovant de la dynamite ; 2) la vague anticoloniale (1920-années 1960), où le terrorisme se combine avec des assassinats et des campagnes de guérilla ; 3) la vague de la nouvelle gauche(années 1960-1979), marquée par des détournements d’avions et des prises d’otages spectaculaires ; 4) la vague religieuse(1979- ?) associée très souvent (à tort) avec la multiplication des attentats-suicides. Bien entendu, cette périodisation est à maints égards discutable, tant pour ce qui est de l’identification des moments successifs que concernant les traits distinctifs de chaque période. Il n’en reste pas moins qu’elle présente l’avantage de la commodité pour un usage pédagogique, ainsi qu’une base utile pour structurer des recherches véritablement cumulatives en histoire du terrorisme.

Enfin, prolongeant la réflexion historique, se pose la question récurrente de l’avenir du terrorisme. Doit-on s’attendre à une nouvelle vague prenant la suite du terrorisme religieux ? Verra-t-on l’usage de nouvelles armes entre les mains d’acteurs organisés en réseaux et/ou en nébuleuses plus ou moins informes ? On pense ici, bien entendu aux armes de destruction massive (nucléaires, chimiques, radiologiques et biologiques) qui entretiennent depuis des décennies un marché de la peur très rentable. Ou bien admettra-t-on enfin que la tendance dominante de l’armement et des modes opératoires des terroristes se dirige vers une rudimentarisation croissante (usage de voitures et de camions, de couteaux de cuisine, voire de couteaux à huîtres, extrêmement économiques et plus commodes pour égorger des infidèles) ?

Ces questions, et bien d’autres, resurgissent périodiquement sous forme de débats à propos du « nouveau terrorisme », qui présentent souvent un faible intérêt scientifique (ou pratique), mais conduisent un certain nombre de chercheurs et praticiens de l’antiterrorisme (sans parler de certains « experts » télévisuels et autres journalistes « spécialisés ») à oublier les invariants de l’acte terroriste au profit de bavardages conjoncturels qui entretiennent un aveuglement potentiellement fatal. Ce dernier n’est, cependant, pas inévitable si l’on se donne les moyens de procéder adéquatement à l’étude du terrorisme, en faisant la part de ce que l’on sait et de ce que l’on ignore, et surtout en cernant mieux le complexe terroriste qu’il s’agit de comprendre.

À lire aussi : Livre – La politique française de lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001

Comprendre le terrorisme

Ici encore, il s’agit de revenir aux fondamentaux, en commençant par faire la part de ce que l’on sait (et/ou sait être faux) de ce que l’on ignore et mérite donc une attention particulière.

Ainsi, on dispose maintenant de travaux solides qui permettent d’invalider certaines relations causales encore trop souvent évoquées. Par exemple, il n’existe pas de corrélation linéaire entre la pauvreté ou certaines pathologies mentales et le passage à l’acte terroriste. L’hybridation entre crime et terrorisme, qui n’a d’ailleurs rien de nouveau (que l’on songe, par exemple, à l’ORIM macédonienne ou à la bande à Bonnot du début du xxe siècle), est souvent plus liée actuellement à des terreaux ethniques communs et localisés qu’à des affinités entre ces pratiques. Et on pourrait sans mal multiplier les exemples.

Mais ce que l’on sait surtout, après plus d’un demi-siècle d’études sur le terrorisme, c’est que la construction d’une solide base théorique est indispensable pour structurer la recherche en fonction d’hypothèses vérifiables. Définir aussi exactement que possible ce dont on parle et se mettre en mesure d’en décrire convenablement les manifestations sont des exigences premières d’une approche scientifique, et pas un luxe dont on pourrait éventuellement faire l’économie. Comme on l’a rapidement montré plus haut, ce sont même les conditions pour éviter les bavardages et l’aveuglement qui se nourrissent, notamment, de l’usage imprécis et interchangeable de notions confuses comme extrémisme, radicalité, violence, etc., qui font obstacle à la perception du terrorisme en tant que technique spécifique.

On sait aussi que le fait terroriste se compose d’un ensemble d’acteurs et de réalités étroitement imbriquées dans ce que nous appelons le complexe terroriste[8]. Car, au-delà de l’acte (attentat) et de ses acteurs et commanditaires éventuels, il y a aussi les audiences des messages transmis par les victimes, les médias qui les diffusent et, surtout, le dispositif antiterroriste qui émane d’un ensemble de politiques publiques aux intentions diverses[9]. Si l’on ajoute à cela la nécessaire analyse du terrorisme comme fait culturel (dans le roman, le cinéma, la bande dessinée…), on réalise sans difficulté l’énormité du chantier qui s’offre aux études sur le terrorisme en voie de consolidation disciplinaire. De vastes lacunes dans la connaissance sont par conséquent à combler, tant sur la nature des différents éléments du complexe terroriste qu’en ce qui concerne les relations systémiques qu’ils entretiennent en fonction des lieux et des moments de production des actes eux-mêmes, dont tous les aspects doivent faire l’objet d’une analyse approfondie au moyen de méthodes encore à perfectionner.

À lire aussi : Le terrorisme djihadiste, l’ennemi absolu ?

Et s’il est capital d’envisager le complexe terroriste à partir des interactions qui le configurent, il faut aussi l’inscrire dans la logique séquentielle qui permet de l’envisager en fonction des moments successifs d’une éventuelle dynamique insurrectionnelle. En effet, comme technique spécifique de la violence à dominante politique, le terrorisme, ou plus exactement les campagnes terroristes, s’inscrivent généralement dans un continuum de la violence qui va de ses manifestations anomiques (qui violent la loi par des incivilités, des délits et des crimes), aux actions clairement insurrectionnelles (visant à changer les lois par des campagnes de guérilla urbaine, le nettoyage ethnique dans des portions croissantes des territoires sensibles, la guerre civile…). Et cela en passant par des étapes de politisation et de mobilisation de plus en plus structurées (construction de réseaux associatifs, manifestations violentes, émeutes…). Intégrer (au moins à titre d’hypothèse) cette perspective continuiste et insurrectionnelle permet, par ailleurs, de ne pas être aveuglé par l’impact émotionnel des attentats (faits justement pour émouvoir et choquer) et saisir la logique géopolitique sous-jacente à la production conjoncturelle de ce type d’actes violents, parmi d’autres.

Cela est d’autant plus important que le terrorisme est non seulement le domaine du secret, de la clandestinité et de tous les mensonges et manipulations envisageables[10], mais qu’il est aussi et parfois surtout une mise en scène qui fait que certains auteurs se réfèrent à lui en termes de théâtre. Ainsi, dès 1975, D. Fromkin, dans un article un peu oublié aujourd’hui[11], assimile l’acte terroriste à un numéro de prestidigitation, où ce que fait la main droite (l’attentat) vise à occulter la manipulation décisive effectuée par la main gauche. Cela explique aussi en partie pourquoi en tant que sorte de « couteau suisse » de l’action politique plus ou moins violente, le terrorisme est si difficile à bien comprendre. Car s’il tue finalement assez peu en comparaison avec d’autres causes de mortalité violente, son impact émotionnel est, en revanche, incomparable. Par conséquent, son utilité pour faire pression sur les populations en provoquant la peur et l’indignation est très souvent mise en évidence lorsque des gouvernements ont à justifier divers dispositifs de surveillance de masse et de censure sélective. Car si l’acte terroriste est généralement l’arme du faible, le complexe terroriste est, quant à lui, en tant qu’il inclut la gestion médiatique capable d’imposer la signification dominante de l’attentat, ainsi que les politiques antiterroristes de prévention, répression et création de résilience, massivement dans les mains des États. Ce qui implique notamment que la fabrication du terroriste ne relève pas seulement des enjeux de la strate définitionnelle polémique mentionnée plus haut, mais peut aussi résulter de manipulations et de provocations sous faux drapeau diverses. À un moment où de très fortes pressions sont visibles dans le champ des études sur le terrorisme pour réorienter le regard antérieurement mis sur l’islamisme djihadiste vers l’extrême droite et le populisme violent, cette possibilité mérite d’être considérée, surtout en période pré-électorale.

Revenir aux fondamentaux en matière de terrorisme n’est, par conséquent, pas seulement indispensable sur le plan scientifique. Bien comprendre la logique inhérente au complexe terroriste est aussi la condition pour que les différentes audiences de l’acte terroriste (à commencer par la population dans son ensemble) ne fassent pas involontairement le jeu des différents acteurs engagés dans sa production et/ou sa répression sélective. Car, en définitive, le succès ou l’échec d’une campagne terroriste dépend moins de ses caractéristiques ou de l’ampleur de la violence exhibée, que de la façon dont les populations et leurs gouvernements l’affrontent. Et pour que cette réponse soit le mieux adaptée à la nature réelle de la menace, il est temps aussi de substituer maints bavardages par une laborieuse accumulation de connaissances solides. C’est donc cet impératif qui a présidé à l’élaboration de ce dossier sur le terrorisme.

À lire aussi : Le Sahel la nouvelle assise territoriale du terrorisme mondial

[1] Pour un rapide aperçu du sujet, voir Daniel Dory, « Les terrorism studies à l’heure du bilan », Sécurité globale, no 22, p. 123-142, 2020.

[2] On trouvera un état de la question et un échantillon de plus de 250 définitions dans The Routledge Handbook of Terrorism Research, Alex P. Schmid (éd.), London-New York, p. 39-157, 2013.

[3] Définition adaptée à partir de celle que nous avons proposée dans « Le terrorisme comme objet géographique : un état des lieux », Daniel Dory, Annales de Géographie, no 728, p. 7-9, 2019.

[4] Ce point apparaît clairement, par exemple, dans le texte de M-D. Demélas inclus dans ce dossier.

[5] Carl von Clausewitz, De la guerre, chap. 1, § 2, diverses éditions.

[6] Pour une présentation des principales bases de données actuellement actives, voir Neil G. Bowie, « Terrorism Events Data : An Inventory of Databases and Data Sets, 1968-2017 », Perspectives on Terrorism, vol. 11, no 4, p. 50-72, 2017.

[7] Proposition théorique publiée à de multiples reprises avec diverses modifications. Une version synthétique se trouve dans David C. Rapoport, « The Four Waves of Modern Terrorism », in A. K. Cronin ; J. M. Ludes, (Eds), Attacking Terrorism, Georgetown University Press, Washington, p. 46-73, 2004.

[8] Nous avons développé ce point dans : « L’analyse géopolitique du terrorisme : conditions théoriques et conceptuelles », Daniel Dory, L’Espace Politique, no 33, 2017, (en ligne).

[9] Voir à ce propos les textes de N. Cettina, G. Mihaely et A. Lamballe dans ce dossier, qui offrent des aperçus complémentaires et comparatifs sur cette question.

[10] Le texte de Xavier Raufer dans ce dossier est à cet égard édifiant.

[11] David Fromkin, « The strategy of terrorism », Foreign Affairs, vol. 53, no 4, p. 683-698, 1975.