Les grandes batailles urbaines récentes à Mossoul en Irak, à Alep en Syrie et même à Marawi aux Philippines ont souligné à nouveau, si besoin était, l’extrême difficulté du champ de bataille urbain, même pour des armées à la fois nombreuses, déterminées et peu limitées dans l’emploi des moyens et des hommes. Nul ne conteste plus l’importance des zones urbaines dans la conflictualité contemporaine. Cet « ultime champ de bataille[1] » s’impose comme un élément essentiel de la stratégie. À la fois but de guerre et terrain de l’affrontement des volontés, ces villes sont habitées par des populations, on l’a maintes fois répété, à la fois enjeux et acteurs de ce duel.

Comment réfléchir au niveau stratégique afin d’en tirer des conclusions opératives et même tactiques ? Quels acteurs vont s’affronter demain sur ces champs de bataille effrayants ? Comment symboliser la victoire sur le champ de bataille urbain qui mêle à l’infini les combinaisons des objets connectés, les monuments séculaires de la mémoire, les destructions physiques des bâtiments, mais aussi morales des lieux de vie, des lieux de pouvoir symboliques et occultes, des lignes de fractures sociales, ethniques ou religieuses ? En bref, quelles options stratégiques sont proposées au décideur qui cherche, au moindre coût, une victoire dans les espaces urbanisés, suburbains et périphériques ? Dans des espaces urbanisés qui confinent désormais au gigantesque, les options stratégiques seront déclinées au niveau opératif et tactique en fonction des moyens humains et technologiques disponibles. L’économie des forces et la concentration des moyens seront d’autant plus importantes que la liberté d’action pourrait être très réduite, engluée dans les espaces compartimentés des métropoles modernes[2].

Des villes de plus en grandes, de plus en plus complexes…

Il est désormais bien connu que l’urbanisation croissante du monde est un phénomène qui a révolutionné l’espace géographique et social des hommes. Des villes immenses, des megacities selon la terminologie onusienne qui multiplient leur population à un rythme jamais vu auparavant. Une ville comme Bamako a pratiquement doublé de volume en dix ans au début des années 2000 sans que pour autant les infrastructures collectives puissent suivre ce rythme effréné. Des grandes villes qui dépassent les dix millions d’habitants et même le double dans de nombreux pays. Des villes devenues des objectifs hors de portée de la plupart des armées sauf à admettre un effort immense en termes d’effectifs. Des villes-monde[3], véritables actrices stratégiques aux systèmes d’information, de téléphonie, de réseaux sociaux, de flux économiques et culturels presque indépendants de leurs nations d’origine. Des groupes sociaux très différents et finalement très éloignés peuvent les peupler. Des banlieues non contrôlées, des quartiers aux accès réservés, des infrastructures suburbaines difficilement franchissables se mêlent de façon anarchique. Des friches industrielles, véritables jungles de béton et d’acier, se révèlent autant d’obstacles à la progression d’armées même modernes et bien équipées. On distingue le suburbain construit par l’homme à fin d’usage utilitaire civil comme le métro ou les égouts ; et le souterrain creusé dans le sol à fin de camouflage ou de dissimulation militaire.

A écouter aussi : Podcast. Traquer le terrorisme. Commandant Vincent

Des villes trop grandes pour être dirigées par un seul élu. Des villes où se concentrent alors des populations parfois très favorisées aux côtés d’autres très démunies. Des villes dont la démographie doit s’étudier non plus globalement, mais selon les éventuelles lignes de tension et de fractures afin d’y trouver un sens stratégique. En Irlande du Nord, le taux de natalité dans toutes les communautés ayant baissé, la diminution des familles nombreuses (surtout catholiques) ainsi que la lassitude face au terrorisme sont peut-être les meilleures explications de la volonté de paix. Au Liban, le développement de la communauté chiite depuis les années 1980 a changé les rapports de forces face aux maronites et aux sunnites, y compris à Beyrouth. Dans d’autres cas, c’est la vertigineuse augmentation de la population dans les grandes villes qui est une source de conflits à plus ou moins long terme. Quel pouvoir politique peut alors prétendre juguler ce problème, alors que même un taux de croissance à deux chiffres n’y suffirait pas ? La violence sociale et civile sous couvert de lutte armée favorise donc l’émergence et le renforcement de groupes politico-mafieux qui vivent de ce chaos. Là est sans doute la plus grande rupture avec la guerre froide. « Si le partisan est l’irrégulier de la guerre froide, l’hybride est l’irrégulier de l’ère du chaos[4]. »

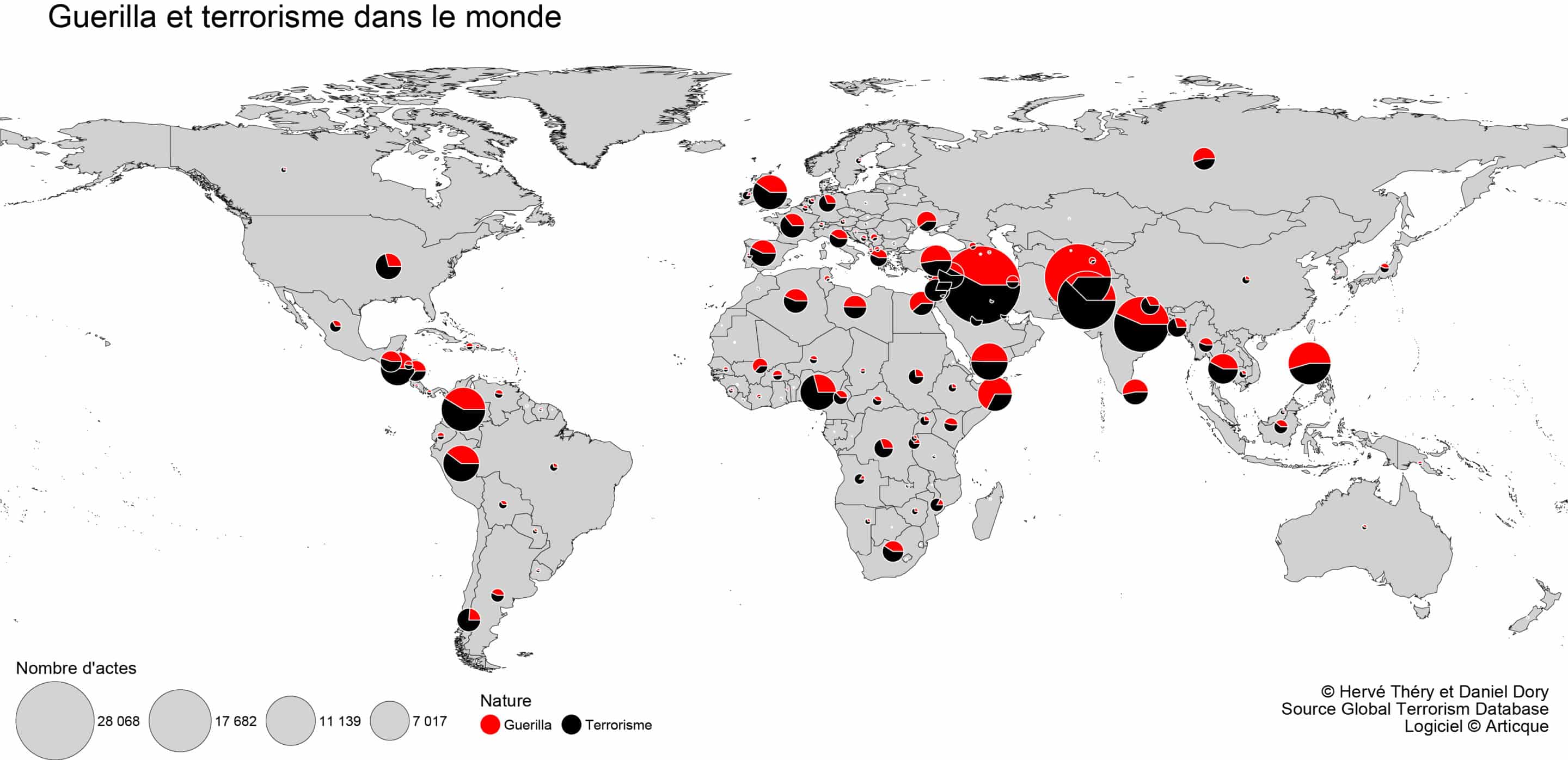

Comment cette violence pourra-t-elle alors s’exercer ? Cela dépendra d’un certain nombre de facteurs locaux. Terrorisme, émeutes urbaines, guérilla urbaine, guerre classique et déjà, en attendant, une guerre non déclarée dans le cyberespace, sous forme d’attaques informatiques contre les systèmes organisés (services publics, administrations, système bancaire) ou simplement par la cyberpropagande (présentations biaisées, fake news, etc.) se multiplient. Les villes, des espaces par définition hyper connectés, sont évidemment des champs d’affrontement presque idéals pour ces technologies. Même à Alep encerclé, le réseau Facebook n’est pas coupé. Les différents camps s’invectivent alors, cherchant à gagner la bataille de l’information et de la juste cause.

Des stratégies différentes pour des acteurs aux moyens et aux objectifs bien différents

Depuis Madrid en 1936 et Shanghai en 1937, le champ de bataille urbain s’est affirmé comme le lieu de batailles gigantesques, non plus seulement autour de la ville, mais surtout à l’intérieur même de celle-ci. On est alors passé brutalement de la poliorcétique, c’est-à-dire l’art du siège, à un véritable champ de bataille, à l’instar de la plaine ou du désert. Il ne s’agit plus alors seulement d’assiéger une place forte, mais d’y combattre dans ses rues, ses bâtiments, ses places, ses ponts, ses ouvrages d’art. Certes, une tendance se dessinait déjà lors des guerres civiles ou des guerres d’insurrection. La bataille de Cahors en 1580 entre protestants et catholiques lors des guerres de religion ou celle de Saragosse en 1809 entre partisans espagnols et troupes napoléoniennes l’anticipent déjà. Mais globalement, les généraux en chef répugnaient à combattre en ville et même à en faire le siège. Les terribles combats de réduction de la Commune de Paris en mai 1871 qui opposèrent insurgés (communards) et soldats de l’armée gouvernementale (Versaillais) ordonnés par le gouvernement d’Adolphe Thiers, pendant ce qu’on appela alors la semaine sanglante de mai 1871 sont un exemple d’évolution de la guerre à l’intérieur des villes. Mais c’est surtout après la Première Guerre mondiale que le rôle de la ville comme champ de bataille et égalisateur de forces entre attaquants et défenseurs s’affirme réellement. Troupes nationalistes de Franco et soldats ou miliciens de la République espagnole se battent dans la première bataille moderne avec chars et avions dans la capitale espagnole à partir d’octobre 1936, tandis qu’à Shanghai l’année suivante, c’est entre troupes chinoises de Tchang Kaï-chek et Japonais que se joue la bataille en ville. Cela préfigure déjà l’affrontement titanesque de Stalingrad en 1942.

Les Allemands après avoir perdu leur supériorité manœuvrière face aux alliés anglo-saxons et soviétiques tentent désespérément de s’accrocher à des villes forteresses (festung selon la terminologie allemande). À Budapest, de novembre 1944 à février 1945, ils réussissent à fixer 300 000 soldats soviétiques sous les ordres de Malinovski sans parvenir pour autant à desserrer l’étau. Le 11 février, les survivants de la garnison (environ 30 000 sur 80 000 hommes) tentent une sortie en force que moins de 800 hommes réussiront à rejoindre les lignes allemandes. Ils se battirent encore férocement à Aix-la-Chapelle en septembre-octobre 1944 et bien sûr à Berlin en mai 1945. Batailles titanesques que l’on peine à imaginer encore possibles aujourd’hui. Pourtant, à Mossoul, les forces de sécurité irakienne (armée, police fédérale, service du contre-terrorisme) renforcées, il est vrai, des nombreuses milices populaires, ont aligné près de 100 000 hommes pour boucler la ville et réduire les probables 5 000 combattants de l’organisation État islamique entre octobre 2016 et juillet 2017.

Peut-être alors, par manque d’effectifs, assistera-t-on à des batailles entre châteaux forts urbains. Si aucun des adversaires n’est en mesure de surclasser l’autre par manque de moyens (la bataille en zone urbaine demande des effectifs, car les armes ne peuvent y donner leur plein rendement du fait du bâti), les combattants s’accrocheront à des quartiers favorables ou la population ne leur est pas hostile. Les lignes de front épouseront alors globalement les lignes de confrontation politique, ethnique ou religieuse comme à Sarajevo, Beyrouth, Alep et Damas. Jusqu’à ce que l’un des deux (voire plusieurs) camps finissent par l’emporter grâce à des renforts extérieurs. Ainsi, le camp gouvernemental syrien, avec ses renforts russes et surtout Hezbollah et iraniens, reprend-il Alep aux nombreuses factions insurgées plus ou moins dominées par les islamistes sous obédience de l’EI. Tandis que les Kurdes et autres minorités tentaient de résister dans leurs quartiers. L’emploi de l’artillerie et des blindés permet de compenser en partie le manque de combattants à pied (fantassins, sapeurs et observateurs d’artillerie) sans pour autant y parvenir totalement. Parfois le combat s’éteindra un peu de lui-même par lassitude ou par un accord de paix plus ou moins imposé de l’extérieur après des mois ou des années d’affrontements stériles comme à Beyrouth (1975- 1990) ou à Sarajevo (1992-1995).

D’autres tentatives se calquent sur le modèle de Hué, comme à Bombay en novembre 2008, lorsqu’une dizaine de terroristes armés de fusils d’assaut sèment la terreur dans la ville. Il faut plusieurs jours aux forces de sécurité indiennes pour les localiser et les neutraliser. Près de 200 personnes y perdront la vie. Comme à Hué en 1968, des commandos peuvent s’infiltrer discrètement dans une ville puis se dévoiler simultanément dans une série d’attaques contre la population et les services publics. Les Américains et les Sud-Vietnamiens durent engager plusieurs milliers d’hommes pour réduire les deux régiments nord-vietnamiens infiltrés qui massacraient systématiquement les fonctionnaires et les sympathisants du gouvernement de Saigon. La bataille dure près de deux mois entre le 31 janvier et le 2 mars 1968.

Enfin, dans cette ère du chaos, ce seront peut-être de puissantes bandes mafieuses qui chercheront à défier les États affaiblis par la corruption ou les nombreuses contraintes de toute sorte. En véritables seigneurs de la guerre et dans une sorte de remake d’un Moyen Âge qu’on croyait révolu, des narcotrafiquants (avec ou sans justification politique et religieuse) se sentiront assez forts pour engager le combat afin de préserver leur système de prédation et de rapines. Déjà en Jamaïque, en mai 2010, le gouvernement s’est décidé à envoyer l’armée pour réduire la bande du puissant dealer Christopher Coke dit Dudus dans le quartier de Tivoli Gardens à Kingston. Pour la première fois de son histoire, la petite Jamaican Defense Force (qui aligne l’équivalent d’une brigade d’infanterie légère) a été engagée dans une guerre de haute intensité face à des combattants en cagoule noire. Il a fallu près d’un mois de combat et plus de 70 morts pour reprendre le contrôle de ces quartiers. Au Mexique ou au Brésil dans certaines favelas de Rio[5], et dans bien d’autres quartiers d’autres pays, seule l’armée (ou une force constabulaire très militarisée) peut s’aventurer dans les zones tenues par ces bandes très riches et aux effectifs déjà impressionnants. Et encore ces incursions ne se font-elles qu’en force et dans un temps limité !

Des tactiques à adapter

Seuls ceux qui peuvent aligner des effectifs mènent des guerres classiques de type Stalingrad avec des sièges de grande ampleur. Les autres doivent trouver des solutions, soit dans la tactique utilisée, soit en compensant par une technologie adaptée. Des drones, des robots, des munitions rôdeuses, des manœuvres de guerre électronique peuvent utilement compenser le manque d’effectifs. Mais les leçons de l’histoire enseignent que toute technologie ne dure qu’un moment et est finalement contrée ou contournée. Si les drones apparaissent aujourd’hui comme un game changer indépassable, rien ne permet de dire qu’ils ne s’exposeront pas à une parade dans un bref avenir. Guderian ne déclarait-il pas lors du franchissement en force de la Meuse à Sedan le 13 mai 1940 que « c’est le jour de gloire de la FLAK[6] ». Mais il est clair que des robots terrestres, bien dirigés et pouvant s’engager à moindre coût humain dans le dédale urbanisé, représentent une piste intéressante à suivre pour les tacticiens de la ville en guerre.

L’entraînement spécifique est nécessaire en préalable à l’engagement d’une force militaire en zone urbaine. Depuis les furieux combats à Aix-la-Chapelle en 1944, on sait que la coordination interarmes au plus bas niveau est la condition sine qua non du succès. Depuis le débarquement en Normandie, les jeunes soldats américains n’avaient cessé de s’aguerrir. En mixant des sections d’infanterie avec des chars et des éléments du génie, ils constituèrent des détachements interarmes dont se sont inspirées les armées modernes. On a revu cela dans de nombreuses batailles récentes comme à Fallouja en 2004, ainsi que les différents engagements israéliens. Ces derniers utilisent d’ailleurs des bulldozers blindés de grande taille en étroite collaboration avec des groupes d’infanterie embarqués à bord de véhicules chenillés assez lourds appuyés à très courte distance par des chars Merkava. L’apport récent de munitions rôdeuses, sorte de petits drones équipés d’une charge qui peuvent fondre sur tout ennemi détecté, est venu renforcer l’habituelle combinaison infanterie, génie et chars.

La coordination des différents moyens par des systèmes d’information et de géolocalisation reste l’un des défis majeurs des unités engagées. La course aux armements et aux équipements est particulièrement féroce dans ce domaine. Les Occidentaux longtemps leaders incontestés sont désormais fortement concurrencés par d’autres puissances.

A lire aussi : La politique française de lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001

Même s’il s’appuya sur les campagnes pour vaincre, Mao Zedong savait que le seul symbole de la victoire serait la prise de Pékin à exhiber aux yeux du monde entier comme à ceux du peuple chinois. De Gaulle, en fin politique, impose aux Américains que ce soit la 2e division blindée française libre de Philippe Leclerc de Hauteclocque qui entre dans Paris. Cette grande unité gaulliste est le meilleur symbole de sa victoire politique affirmant avec éclat la justesse de son choix en juin 1940.

La ville capitale est le symbole par excellence de la victoire stratégique. Encore faut-il avoir les moyens de la prendre ou de la défendre.

Notes

[1] Frédéric Chamaud et Pierre Santoni, L’ultime champ de bataille, combattre et vaincre en ville, éditions Pierre de Taillac. Nouvelle édition augmentée en 2019.

[2] Le lecteur aura bien sûr reconnu les trois principes de la guerre du maréchal Foch.

[3] Selon l’expression de Fernand Braudel.

[4] Jean-François Gayraud, Théorie des hybrides, terrorisme et crime organisé, CNRS éditions, 2017, p. 31-90.

[5] Pour un aperçu tactique de ces opérations : « Guerra Irregular : A Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro na Pacificação de Favelas do Rio de Janeiro », général Roberto Escoto, Military review, janvier 2016.

[6] Flieger Abwehr Kanone : artillerie antiaérienne.